100本目の焼酎

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に初めて行ったのは、滋賀県庁に勤務していた時代に上司であった田口宇一郎さんに連れて行っていただいた頃のことですから、もう四半世紀以上前のことになります。その後、オフィスが「利やん」から離れてしまったこともあり、また岩手県の大学に勤務することにもなり、10年あまりご無沙汰することになりましたが、2004年から龍谷大学に勤務するようになり、再び通い始めました。

■「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。そのようなシステムになっているのです。先月のことですが、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。

■2004年の1枚目のカードは、これは誰だろうと思うぐらいに、若い自分が写っています。100枚のカードには、私の交友関係の記録が残されています。次第に白髪が増え、髭も真っ白になり、2017年の現在の自分に至ります。もちろん、周りの人たちも同じように。時間の経過は早いですね。びっくりします。100枚目のカードに一緒に写ってくださった方達は、このお店のご常連の皆さんです。相撲の番付で言えば、三役以上の方達。私は、たぶん幕内ではあるのでしょうが、まだまだ貫禄が足りません。前頭5枚目ぐらいかな。

【追記】

■「櫻井」って、芋焼酎の銘柄です。ふと思いましたが、酒が飲めない体質だと、多分、この店に通うことなかったでしょう。また、今ある交友関係もなかったんじゃないのかな…。全く別の人生を歩んでいたと思います。

娘の帰省

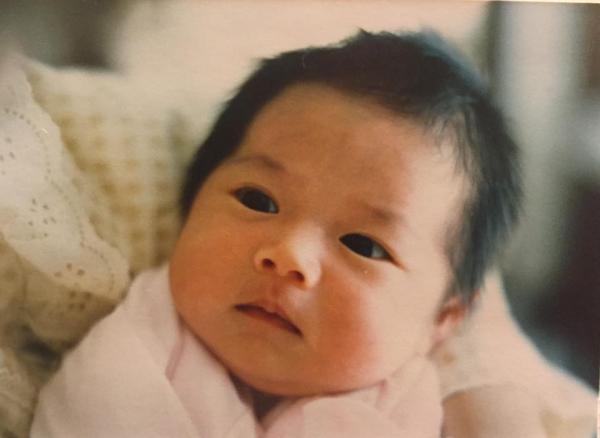

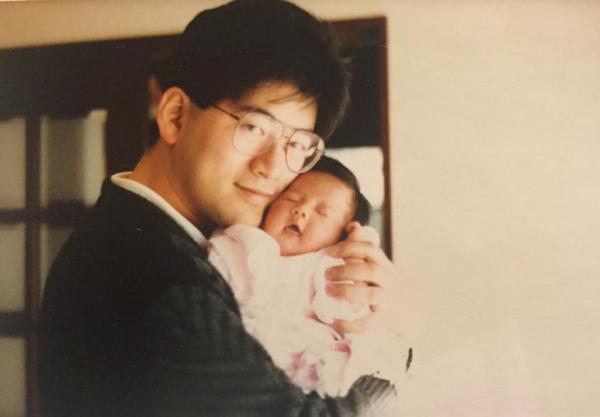

■結婚して大阪に暮らしている娘が1人で帰省しました。帰省といっても、現在暮らしている大津の家は、彼女が成長した思い出のある家ではありません。娘は奈良のマンションで成長しました。19歳で神戸に下宿をさせました。本人からの希望もありました。その時以来、ずっと1人で暮らし。そして、2年前に結婚しました。基本的に、「成長した子どもは、どんどん家を出て自立していくべし!!」という考え方ですので、こんなものでしょうか。ですから、娘にとって思い出がいっぱい詰まった実家はもうありません。

■しかし、アルバムがあります。夕食後、娘は自分のアルバムをめくり始めました。そのアルバムを横から覗いてみました。ひさしぶりです。この写真は、30年前の写真です。娘が生まれて15日目の写真。だから、私も30年前ということになりますね。28歳。おっと、もみあげがありません。テクノカット全盛時ですから、こんなものでしょうか。眼鏡もな〜、なんだか時代を感じます。。髪の毛もフサフサあります。若い頃の自分の頭ではありますが、過去の髪の毛の量がなんだか羨ましい…。下の写真ですが、父親に顔を擦り付けられて、ちょっと嫌がっているのかな。とても可愛い!! こうやって世代が少しずつ更新されていくのですね。「完全更新」も、もうじきだと思います。

■この写真の頃は、現在の「アラ還」の自分を小指の先ほども想像できませんでした。

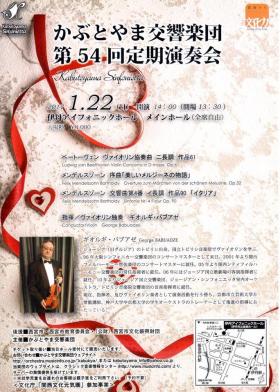

「かぶとやま交響楽団」第54回定期演奏会

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■私は、この市民オケの第1回と第2回で弾いている。弾いた曲目は、以下の通りです。

第1回演奏会(宝塚ベガホール)1990年4月14日

デュカス:ペリのファンファーレ

ウェーバー:「オベロン」序曲

:ファゴット協奏曲(Fg.宇治原明)

ブラームス:交響曲第1番

第2回定期演奏会(宝塚ベガホール)1990年10月7日

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

ストラヴィンスキー:組曲第1番・第2番

ベートーヴェン:交響曲第7番

■ところが、私は、この市民オケで弾いていたこと自体を、あまりよく覚えていないのです。確認すると両方とも1990年でした。このことに最近、気がつきました。自分自身の経験なので、気が付いたといのもおかしいのですが…。私自身の、アマチュア演奏家としての最後の演奏会は、1986年の冬、後輩たちの定期演奏会で、エキストラとして弾いた時だと思っていました。その時は、湯浅卓雄先生の指揮でベートーヴェンの第9でした。ずっとそう思っていたのですが、私の記憶違いでした。

■当時の私は、定職のないいわゆるオーバードクターでした。もちろん、結婚もして、子どもたちもすでに生まれていました。翌年からは、滋賀県庁の職員となり、琵琶湖博物館の開設に仕事として取り組み始めることになります。その頃は、たぶん必死だったのだと思います。

■先ほど、最後の演奏会と書きましたが、1990年で楽器をやめました。やめたのは、当時、バイオリンの調整や弓の毛替え等をお願いしていた宝木さんという楽器職人の方からの何気ない一言でした。「脇田さんは、すごいですね。研究者をめざしながら、こうやって楽器をやっているんですから。私は、自分が楽器職人を目指しているときは、とてもそんな余裕はありませんでした」。嫌みを言われる方ではなかったので、素直におっしゃったのだろうと思います。しかし、私はその職人さんの一言に、「ほんまに、楽器を楽しんでいるばあいではない。子どももいるというのに」と心の底から思ったのでした。そのときから、楽器を弾くことをやめてしまいました(でも、ひょっとすると、宝木さんの親心的な一言だったのかも…)。

■話しは変わりますが、うちの妻は最近、市民オームストラに入団しました。ということで、妻は自宅で、次の定期演奏会の曲のスコアを見ながらCDを聞いています。勉強しているのです。ひとつは、シューマンの「交響曲第3番 ライン」。もうひとつは、ウェーバーの「オベロン序曲」です。後者の「オベロン序曲」は「かぶとやま交響楽団」で演奏しているのに、私はそのことをすっかり忘れていました。しかし、身体の中には弾いた記憶が残っているのです。自宅で聞こえてくるCDの音に合わせて、身体がムクムクしてくる(表現が難しいのですが…)。「おかしいな〜、どこかで弾いているのかな?」としばらくわかりませんでした。そういえば、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」だってそうです。好きな曲なので、iPhoneに入れて車で聴くことが多いわけですが、これについても「かぶとやま交響楽団」で弾いていることをすっかり忘れていました。身体とは恐ろしいものです。といいますか、ここでは自分の記憶の衰え、脳の劣化を嘆かなくてはいけません…。

■こうやって、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会のことを紹介していますが、私自身は行っていません。自分の大学で開催される中沢新一さんの講演会に行くことになっていたからです。「かぶとやま交響楽団」は、かつては関学出身者が中心でしたが、最近はそうではないそうです。多いのは関西大学の出身者だそうです。

22年前のこと

■22年前のこと。思い出しています。頭の中には、まるで当時の写真を見ているかのように、具体的なシーンが浮かび上がってきます。

・大きな揺れに驚き、2段ベッドに寝ていた子どもたちのところに飛んで行ったこと。

・すぐにテレビをつけたけれど、「マンションが倒壊しているらしい」といった報道が信じられなかったこと。

・交通機関が麻痺している中、当時、膳所にあった職場(琵琶湖博物館開設準備室)まで頑張って行ったこと。

・職場のテレビを視て驚いたこと。

・翌日、西宮市上ヶ原にある母校・関西学院まで、西宮北口から歩いて行ったこと。

・大阪の街の被害はたいしたことがないのに、尼崎のあたりから被害が風景の中に現れ、西宮に入ると、途端に被害が増えていたこと。

・古い立派なお屋敷は潰れていたけれど、ハウスメーカーの住宅だけはしっかり建っていたこと。

・フランス語の文法の再履修でお世話になった紺田先生に会ったこと。

・後輩、恩師、友人の安否を確認しに回ったこと。

・仁川にお住いの恩師・鳥越晧之先生のことを気遣う学会関係者から、自宅に「何かわからないか」と電話がかかってきたこと。

・実際に恩師の仁川のご自宅まで行き、ご家族と共にご無事であったことを確認して安堵したこと。

・恩師のご自宅は仁川の川沿いの斜面に建っていたけど大丈夫だったこと。

・崖崩れは反対側の斜面だったこと。恩師からは、お世話になった事務職員の女性が崖崩れに飲み込まれて亡くなったと聞かされたこと。

・小学校の体育館には、毛布に包まれたご遺体が並んでいたこと。

・友人の荻野昌弘さんの自宅に行ったこと。

・マンションの室内は無茶苦茶で、震災のショックで何もやる気が起こらず、水道水が出ないため、水代わりにシャンパンを飲んでいたこと。

・地底からゴジラが飛び出してくるような感じがしたという説明を聞いたこと。

・荻野夫妻と母校まで歩いたこと。

・人びとが、自助・共助で生き抜こうと必死になっていたこと。

・ガス臭い街の中で、人びとが自主的に交通整理をしていたこと。

・水洗トイレの水を確保するために、バケツに紐をつけて川の水を汲んでいたこと。

・荻野さんと2人で、「社会がゼロから立ち上がる瞬間」を確認したこと。

・さらに翌日から職場のトラックやバンで救援物資を運んだこと。

・検問中の警察官から「ご苦労様です」と一礼され、一台も車が走っていない名神で阪神間のどこか近くの地域まで移動したこと。

・名神を降りた時の街は異常な混乱状況だったこと。

・中央分離帯に片側の車輪を乗せて逆走するパトカーのこと。

・静まり返った高級住宅街の中で、企業の社宅だけが人が集まっていたこと。

・同僚のお母様が亡くなったこと。死後硬直されたご遺体の様子のこと。

・混乱する道を避けて、六甲山の山裾の道を抜けて大津の職場まで戻ったこと。

・正式に自治体の職員としてボランティア派遣されたこと。

・派遣先が母校・兵庫高校だったこと。

・かつて本を読んでいた図書館で、上司や他の自治体の職員さんたちと並んで、毛布に包まって寝たこと。

・校舎の廊下で上を見上げると地震でできた隙間から空が見えたこと。

・教室はもちろんのこと、校庭にもたくさんの被災者がテントを張って避難していたこと。

・その校庭から、通勤されていたこと。

・高校に隣接する室内商店街や周囲の地域が焼け落ちていたこと………その他まだまだ、いろいろ。

■昨年からは、阪神淡路大震災で家族を失った遺族の長期にわたる悲嘆を研究するために、修士課程に看護師の女性が社会人入学してきました。

■さて、トップの動画ですが、当時、市役所職員だった方が記録たし映像と、ご本人へのインタビューで構成されています。

2017 新年会

■少し前のことになりますが、母校・関西学院大学の大学オーケストラ「関西学院交響楽団」のOBOGで新年会を開催しました。じつは、私と同学年で学生指揮者だったMくんから、「一時帰国するので、ぜひみんなと会いたい」と連絡が入りました。Mくんは現在中国で働いています。ということで、近い学年のなかでも、普段から連絡を取り合っている人たちに呼びかけ、大阪で新年会を開催することにしました。最初は、小さな宴会のつもりだったのですが、後輩(私たちが4回生の時に1回生)の皆さんの全面的なサポートのおかげで、会場もすぐに決まり、いつのまにやら17名もの方達が集まってくださることになりました。今回はサプライズがありました。私たちがオーケストラで頑張っていた頃、トレーナーをしてくださっていた元・大阪フィルハーモニー管弦楽団のファゴット奏者・宇治原明先生も参加してくださいました。いや〜これはすごいぞ。先生、ありがとうございました。

■この17名の皆さんのうち、宇治原先生とあと2人の後輩たちは、卒業して以来の再会となりました。私自身もそうですが、皆さん白髪が増え、人によって髪も薄くなり、皺も増え…と。学生時代から35年を過ぎていますのでね。近況を報告しあいながらも、その中には、もう少し先にある自分の退職、親の介護、孫の世話…と行った話題が混じってきます。そういう年代なんですね。

■この新年会の翌朝になりますが、今度は、フランスにいるSくんからメールが届いていました。彼は、年末から新年にかけてのこの時期、毎年のように帰国していましたが、今年は甥御さんと姪御さんが大学受験で、ご実家からは「帰国厳禁令」が出ているらしく、帰国は3月になるとのメールでした。3月には、また集まることになろうかと思います。私の学年に近いOBOGのうちおつきあいのある皆さんには、海外にいるMくんとSくんが帰国するたびに、こんな感じで呼びかけています。そして、同窓会を開いています。でも、これだけ回数が多いと同窓会とは言えないかもしれませんね。ただの飲み会かな…。

【追記】■昨年の今日(1月10日)に、「卒業アルバムから」というエントリーをしました。下の写真は、そのエントリーに掲載したものです。この写真の中のうち7人が、同窓会にも参加していました。私は、前列左から3人目です。

お正月の介護

■元旦。滋賀の老人ホームに入所している老母が、日帰りで我が家にやってきました。もちろん、一人ではやってくることはできませんので、車で迎えに行くのです。我家の車はトヨタのSpadeという車種で、オプションで助手席を介護仕様にしてもらっています。電動で助手席が回転し、車外へスライドダウンするようになっているのです。簡単に言えば、電動で補助席が外にグイーンと出てくるようになっているのです。高齢者や障害者の方達にも乗車が楽なようになっています。うちの母親の場合は、目も足も不自由になっています。しかし、この車だと車椅子からでも比較的楽に助手席に座ることができます。夫婦で介護世代であることから、親の世話をすることを考えてこの車を選びました。

■さて、我が家までの移動はこれでOKなんですが、問題があります。我が家には道路から玄関まで10数段の階段があるのです。ここがネックになります。大晦日から息子が帰省していたことから、2人で母親の両脇を抱えてなんとか登りきることができました。こうやって母親の世話をしながら、自分が年老いた時はどうなるのか…と想像するようにしています。目の前の老婆は、自分の老いのレッスンの先生でもある。老いを学ばさせていただいている…と思うようにしています。

■母は目が悪く、ほとんど視力がありません。そのようなわけで、食事も結構大変です。自分で食べることはできますが、ひとつひとつお節料理の中身を説明して、注文に応じて皿に取ることをしなければなりません。これから生まれてくるであろう自分の孫の世話と老人の世話とは、このような世話という点では同じようなものなのでしょうが、修行が足らないせいか、なかなかそのような気持ちにはなれません。修行が足りません。このように目と足は不自由なのですが、頭と口はまだ比較的しっかりしており、よく喋ること…。孫である息子は疲れて昼寝体制に入ってしまいました。私は書斎から学生の卒論を持ち出し、よく喋る母親の横で卒論の原稿に赤ペンを入れることにしました。適当に相槌をうちながらも、母親の話しは右の耳から左の耳へ…。私にはなかなか傾聴ボランティアの方達のようにはできません。あのような傾聴は、血が繋がっていないからできることなのだと思います。

■ここに1枚の写真があります。右側の方です。着物を着ている女性が母親です。今から53年前の写真です。たぶん31歳だと思います。その横は、亡くなった父。この時は36歳です。そして千歳飴を持っているのが私になります。写真を撮影したのは昭和38年。1963年です。七五三であることから11月だと思います。しかし、こうやって写真眺めてみると、「人生は一瞬の出来事」のように感じられてなりません。親に育てられ、大人になれば今度は自分の子供を育て、子育てを終えてしまった後は、親の介護がやってくる。そして介護が終わると自分の老後です。それで人生は終わりです。当たり前のことですが、本当に上手くできているな〜とつくづく思うわけです。

■ところで、若い頃にバイオリンを弾いていたことは、このブログのエントリーでも何度か書いたように思います。写真の中の私は5歳ですが、この歳からバイオリンを習わされることになりました。ピアノかバイオリンか。拒否する選択肢はありませんでした。両親がクラシック音楽が好きで強い関心があれば別なのでしょうが、そうではありませんでした。我が家にあった重いレコードは、誰の指揮で、どこのオーケストラが演奏しているのかわかりませんが、「運命」、「新世界」、「未完成」…だけだったように記憶しています。あとは、「グレンミラーオーケストラ」と「ナット キング コール」だったかな。戦争で青春を奪われた世代が、自分たちが憧れた文化を子どもに押し付けてきた…というと言い過ぎかもしれませんが、そう思わずにはいられません。

■今もしっかり記憶しているのは、辛い辛い自宅での練習です。音楽のことなどわからない母親ですが、きちんと弾けないと手が飛んでくる…そのような時代でした。教育ママのスパルタ教育の走りなのかもしれません。大人になって思いますが、子どもはもっと緩やかにのびのびと育てなければなりません。困ったものです…と言って、もうその子どもも「アラ還」ですから、もう遅すぎますね。まあ、そのように若い頃はそのように気性の激しかった女性も、84歳になり、以前とは比べ物にならないほど穏やかになってしまいました。辛い思いをした子どもはしっかりそのことを記憶していますが、辛いことをしたご本人は、そのことをすっかり忘れてしまっているのでしょうね。こういう話しをすると、年代の近い方達は、けっこう似たような経験をされているようです。そういう時代なのかもしれません。

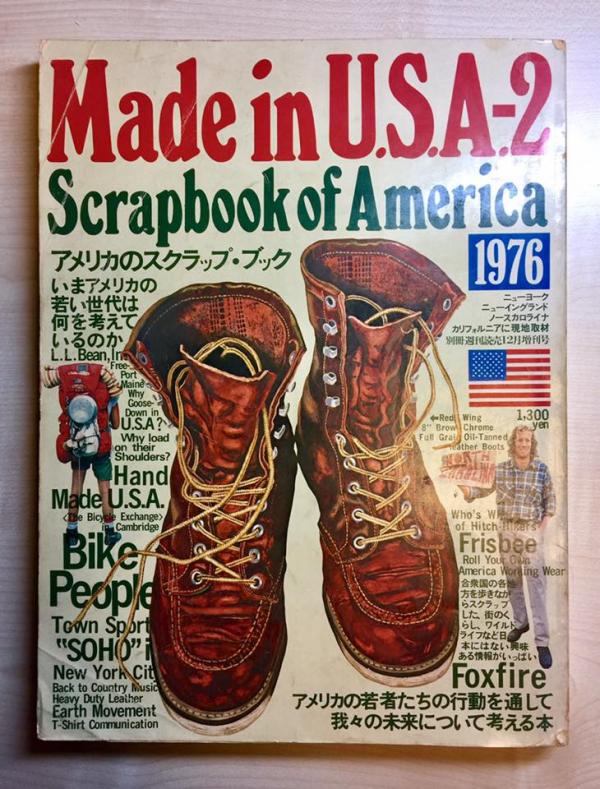

バッグパッキング

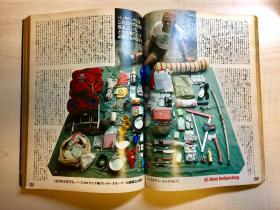

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

バックパッキング・ムーブメント

バックパッキングは1960年代のアメリカで生まれました。ベトナム戦争がもたらした社会に対する不安や疑問から起こった反戦運動は、各地の大学生を中心としたヒッピー・ムーブメントとなり、やがてその運動は「ホール・アース(Whole Earth)」というスローガンを掲げ、人間だけでなく水や森や空気も含めて「世界は一つ」であるという自然回帰の思想へと発展していきました。

若者達は大きめのフレームザックに数日間の山での生活に必要な道具を詰め込み、一人、または気の合った仲間と共に原生自然:ウィルダネス(Wilderness)を目指しました。彼らはヘンリー・デビッド・ソローの『森の生活』(1854年初版)や、自然保護の父と呼ばれるジョン・ミューアの書籍を愛読し、そこに書かれている自然回帰のメッセージに従いながら、自然を散策する旅人となったのです。

今では環境問題や自然保護という言葉は珍しくもなく、むしろその思想の多くは現代の私達の生活の一部になっていると言えますが、これらの思想が社会へと浸透した大きなきっかけが、このバックパッキング・ムーブメントにありました。

■『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』が出版された頃、私は高校生で、アウトドア、特にバックパッキングにとても憧れていました。この雑誌のバックパッキング関連のところを何度も読み、写真を眺めて、大学生になったら自分もやってみようと思っていました。「東海道自然歩道を踏破するぞ!!」と決意し、密かに地形図なども手に入れていました。ところが、子どもの頃からヴァイオリンを弾いていたこともあり、大学に入学するとオーケストラに入部、楽器三昧の大学生活を送ることになってしまったのです。いいかげんなものですね。コリン・フレッチャーの『遊歩大全』なんかも読んでいましたが、アウトドアの世界に戻ることはありませんでした。当時は、アウトドアという言葉もまだ定着していなかったように思います。そのような時代です。

■先日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に参加しました。100kmを歩いてみて、改めて「歩く」ということが気になって来ました。「世界農業遺産」申請を県民の皆さんにアピールするための手段として、この大会に参加し100kmを歩いたわけですが、歩くことをもう少し積極的にやってみたいと思い始めました。健康のためのウォーキング…とはまた別の思いですね。「歩く」という行為…というかこの動作は、生き物としての人間の一番基本の部分にある大切なことなのではないのか…そのように思うからです(私の頭に中には、「グレートジャーニー」で有名な探検家の関野吉晴さんの腰とが頭に浮かんで来ます)。ならば、歩いて琵琶湖を一周する歩く「びわいち」を、バックパッキングでやってみようか…なんてことが頭に浮かんで来ます。これならば私にもできそうな気がします。そのあとは、さて、どこを歩こうか…。琵琶湖の源流から、淀川の河口まで、流域の地域をたずねながら、少しずつ歩いてみたい…なんてことも思っています。こちらは、研究のことも少し関係しているかもしれません。

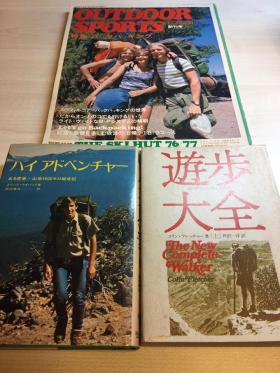

■若い頃、バックパキングに憧れたことから、蔵書の中には、こんなものもあります。エリック・ライバックの『ハイ アドベンチャー』(1972年)は、18歳で、アメリカのカナダ国境からメキシコ国境まで、パシフィック・クレスト・トレイル4000kmを踏破した時の縦走記です。若い頃の私は、この『ハイ アドベンチャー』を繰り返し読みました。次は、コリン・フレッチャーの『遊歩大全』(1978年)。これは、当時のバックパッカーにとって「バイブル」のような存在の本でした。内容的に現代の状況に合わない部分も多々ありますが、今でも読む価値があると思います。最後は、「別冊山渓」は、なんと創刊号(1976年)です。特集は「バックパキング」。時代を感じさせます。

幼いころの未来予想

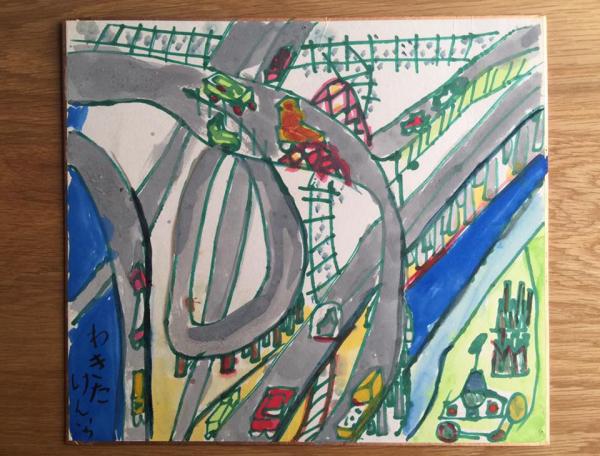

■年老いて一人暮らしができなくなった母親。現在、福祉施設に入所しています。母が昨年まで暮らしていた自宅、いろいろ整理を始めています。衣類、食器、家具、電化製品、書籍…。できるだけ知り合いの方たちに使っていただくつもりですが、それでも余ったものは、途上国支援の活動をされているNPOに送る予定にしています。衣類については妻が頑張ってくれています。先日は、2階の箪笥に入っている衣類の整理に取り掛かり始めました。すると、写真のような色紙が見つかったというのです。

■左下の方に、ひらがなで「わきたけんいち」と書いてありますね。どうも私が色紙に描いた絵のようです。まだ漢字が書けない、幼い頃なのだろうと思います。鉄道と高速道路…ですね、一応。未来の様子を予想して描いているのだろうと思います。私たちが子どもの頃は、未来の予想図(未来都市とか)のようなものをよく目にしました。そういう社会の風潮の影響を受けているのです。その頃は、社会は「発展」していくものだったし、未来の社会に対しては「夢」がありました。おそらく、今の子どもは、このような絵を描かないんじゃないでしょうか。おそらく50年以上前の作品かと思います。ですから、1960年代ですね。

【追記】■この色紙の写真をfacebookにアップしたところ、このような反応がありました。「同じような絵を私も画きました!(1961年生) 未来=都市、やはり曲線を描いて空中を走る高速道路網・・・のイメージでした。海底都市もあったかな。。。農村の未来って、考えませんでした」。確かにそうです。「農村の未来」という発想は、本当に存在していみませんでした。なぜ、農村の未来を考えなかったのか。当時、社会全体の中で、農村や農業を評価するような風潮はありませんでした。むしろ、否定的な扱いだったかもしれません。「発展から取り残された存在」…というと言い過ぎかもしれませんが。高度経済成長期は、「民族大移動」と言われるほど、農村部から都市部へと若者を中心に人口が移りました。しかし、急激な経済発展が様々な問題を発生されると、その反動のように、「田舎ブーム」が何度か押し寄せることになりました。まあ、両者はお互いの欲望を「写しあっている」のでしょうが。

2016 新年会

■昨日は、終日、瀬田キャンパスにいました。午前中は1・2現が授業。午後は夕方まで研究部の会議。と、いつものパターンなのですが、研究部の会議を終えて急いで大阪の福島に移動しました。大学に時代に所属していた「関西学院交響楽団」のメンバーが集まって新年会を開催したからです。

■年末から1月にかけて、フランス在住のアーティスト・島岡現くんが日本に帰国します。島岡くんの帰国に合わせて、近い学年の人たちで新年会を開催することが、恒例となっています。いつもは私が幹事をするのですが、今回は、後輩の奥田くんにお願いをすることになりました。14人ほど集まることができました。島岡くんは、ベース奏者であり俳優でもあります。フランスで活動をしています。もちろん、学生時代もベースを弾いていました。ということで、今回は島岡くんを先輩として慕っていたベースの後輩たちがたくさん集まりました。島岡くんも嬉しかったのではないかと思います。この日、海外にいる島岡くんと同学年の仲間には、facebookを通してビデオレター(動画)を送ったりしました。楽しい新年会でした。

■しかし、皆さん、なんだ立派な雰囲気が漂っておられました。でも、後輩は後輩なんですよね〜。一人の後輩とは、富士山に登頂する約束をしました。

【関連エントリー】

関西学院交響楽団の同窓会

新年会

新年会

卒業アルバムから

■昨日の晩、押入れから卒業アルバムを取り出して、久しぶりに眺めました。この写真は、iPhone6plusで、アルバムの中にあったものを複写したものです。学生時代に所属していた「関西学院交響楽団」の同期の仲間との集合写真です。34年前、1982年の写真です。関学の上ヶ原キャンパスに今もある古い学生会館の前かと思います。一人楽器を持っていない男性がいますね。学生指揮者のMくんです。ひとりだけスーツを着ている男性がいます。ファゴットを吹いていたHくんです。これは就職活動をしていたために、スーツ姿なのでしょうか。当時は、先輩を訪問することから始まり、8月から企業訪問、10月には内定が出ていました。そういう時代でした。

■調べてみると、1980年には1ドルが250円あたりまで円安が進み、その後は200円〜250円で推移していたようです。4月に500円硬貨が発行されました。イギリスとアルゼンチンとの間で「フォークランド紛争」が起きました。6月には大宮と盛岡の間で東北新幹線が、12月には大宮と新潟の間で上越新幹線が開業しました。もちろん、JRではなくて国鉄でした。大阪梅田の「ヨドバシカメラ」の場所には、大阪鉄道管理局庁舎がありました。10月には、フジテレビ系でタモリさんの『森田一義アワー 笑っていいとも!』の放送が開始しました。「軽薄短小」という言葉が流行り、エアロビクスもブームになりました。こういうことを書き始めれば、きりがありませんね。

■以前にも少し書いたように記憶していますが、私たちが4年生の時の定期演奏会での曲目は、以下の通りでした。春そして冬の定演とも、湯浅卓雄先生に客演指揮をお願いいたしました。関西学院交響楽団として、初めての客演指揮でした。4年生の最後の曲は、チャイコフスキー 交響曲第5番でした。今、NHKの「クラシック音楽館」では、この「チャイ5」を演奏しています。あっ、学生指揮者のMくんの名前、イニシャルにしても意味がありませんね。

第59回定期演奏会 1982年6月29日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:ベートーヴェン 舞踏音楽「プロメテウスの創造物」序曲

ヴォーンウィリアムズ イギリス民謡組曲

ドヴォルザーク 交響曲第8番「イギリス」第60回定期演奏会 1982年12月22日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」

チャイコフスキー 交響曲第5番

■18日に、学生時代の同期や後輩たちと、大阪の福島で新年会を持つ予定です。楽しみにしています。ちなみに、私は写真の前列、向かって左から3番目です。ローファー、スラックス、白いポロシャツかな、それにカーディガン。当時は、こんな格好をしていたんですね。