会いに行ってきました

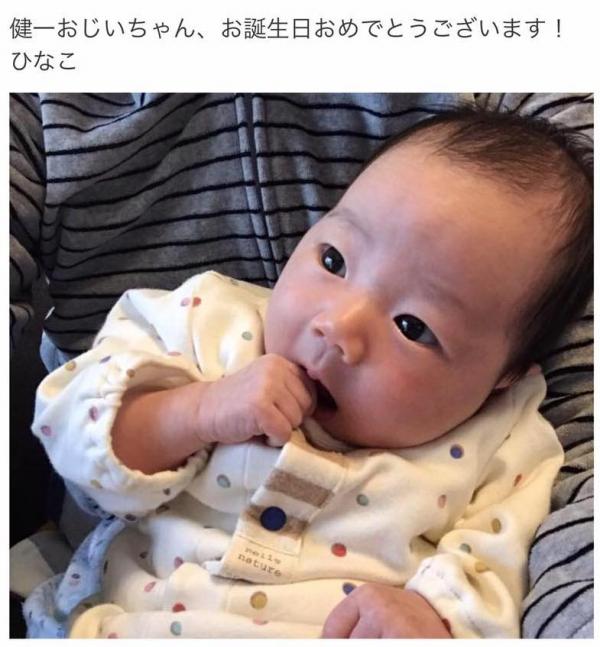

■ゴールデンウイーク中、何か特別のことをする訳でもなく、入院している母の見舞いや庭の世話、そして自宅書斎の整理等をしながら過ごしました。唯一、私にとって最大のイベントは何かといえば、大阪に暮らしている孫に会いにいったことでしょうか。もうじき、今月の13日で生後2ヶ月になります。まだ生まれて間もないわけですが、それでもしっかりしてきたように思います(祖父である私の勝手な思い込みかもしれませんが…)。

■ゴールデンウイーク中、何か特別のことをする訳でもなく、入院している母の見舞いや庭の世話、そして自宅書斎の整理等をしながら過ごしました。唯一、私にとって最大のイベントは何かといえば、大阪に暮らしている孫に会いにいったことでしょうか。もうじき、今月の13日で生後2ヶ月になります。まだ生まれて間もないわけですが、それでもしっかりしてきたように思います(祖父である私の勝手な思い込みかもしれませんが…)。

■昨日、初孫のひなちゃんに会いに行ってきました。夕方16時に滋賀の自宅を出て、大阪にある娘のマンションに向かいました。娘からは、「沐浴を済ませてしまうと、夜の11時まで眠ってしまうかもしれないので、早めに来て」と言われて、慌てて、大阪に向かいました。滋賀の自宅からは1時間半程度。思ったよりも近いのです。娘のマンションに到着すると、早速、ひなちゃんを抱っこさせてもらいました。生まれた時に比べて、プクプクと丸くなってきています。赤ちゃんの成長って、びっくりするものがありますね。来月は、いよいよ「お食い初め」です。その時に再会できる事を楽しみに、仕事に励むことにしましょう。

記念のボトルカード

■初孫のひなちゃんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、早くもデビューしました。といっても、新生児を居酒屋に連れて行った…という話しではありません。

■初孫のひなちゃんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、早くもデビューしました。といっても、新生児を居酒屋に連れて行った…という話しではありません。

■「利やん」では、焼酎の一升瓶をキープするたびに、記念の写真カードが増えていきます。周りにいるご常連のお客さんと一緒に写真を撮り、ボトルの首にぶら下げていくのです。少し前のことになりますが、新しい焼酎のボトルが入ったので、お店の店員さんが、「初孫のひなちゃんの写真のデータがあれば、お孫さんが産まれた記念に、キープのカードに入れますよ」と言ってくださいました。といわけで、お願いをしたところ、ひなちゃんも「利やん」デビューできたというわけです。

■20年後が楽しみですね〜。おじいさん(私)→ひなちゃんのお母さん(娘)→ひなちゃんと、アルコール分解酵素の遺伝子がきちんと引き継がれていれば、問題無しに飲める体質になるはずです。おじいさん(私)は、その時までにきちんと健康を維持しておこうと思います。ひなちゃんと一緒に「利やん」で飲めるときは、焼酎のボトルの数は何本になっているでしょうね。

初宮参り

■またまた、とても個人的なことですみません。記録として、ここにエントリーさせてください。

■またまた、とても個人的なことですみません。記録として、ここにエントリーさせてください。

■23日(日)、大阪天満宮に、初孫である ひなちゃん のお宮参りに行きました。ひなちゃんは、大阪の病院で生まれた「大阪で生まれた女やさい」(BORO)、自宅からも近い、ひなちゃんのお父さんやご両親ともつながりのある大阪天満宮でお宮参りをすることになったのです。途中、ひなちゃんの機嫌が悪くなるかな…と心配したのですが、ご祈祷の時にはスヤスヤ寝ていましたし、その後、天満宮の近くの写真館で記念写真の撮影をした際も、ひなちゃんは賢くしていてくれました。ひな子のひなは、日向という意味も含まれています。この日は雲ひとつない晴天。ひなちゃんの名前にふさわしい天気でした。今度、ひなちゃんに会うことができるのは、再来月になります。それまで、待てるかな…。多分、大阪に会いに行くことになろうかと思います。

59歳になりました。

孫が帰っていきました

■3週間ほど我が家に滞在していた初孫のひなちゃんが、昨日、お父さんお母さん(娘夫婦)と一緒に、大阪の自宅に帰って行きました。初孫ということもあってか、祖父母の私たちも何か生活の中にハリ?!のようなものを感じながら暮らすことができました。ここ4年ほどは年寄りだけの生活でしたので、小さな命を中心に暮らしが動いていくことがとても「ありがたい経験」にもなりました。義理の息子である娘の連れ合いも、育児休暇をきちんと取って、懸命に育児に関わり、妻である娘を支えていました。立派な父であり夫だなあと感心しました。昨日の夕方から、親子3人で頑張っています。

■ひなちゃんとお別れした昨日、庭のチューリップがきれいに咲いてくれました。ということで、チューリップと一緒に記念写真を撮りました。ひなちゃんは、順調に体重も増えて、頰が膨らんできました。孫が帰ってしまったので、おじいさんである私は、ちょっとさびしいわけなんですが、2週間後には、お宮参りでまたひなちゃんに再会することができます。そのときには、また少し違う表情を見せてくれるでしょうね〜。しばらくの辛抱です。

■生まれたばかりの赤ちゃんは、日々、表情が少しずつ変化していくように思います。娘に似ている時もありましたが、今は少し違います。個人的には、私の妹が赤ちゃんの時にも似ているように思うことがあります。また、その時のひなちゃんの気分によっては、どこかのおじさんのような?!顔にもなります。不思議ですね〜。これは、ひなちゃんを見つめる大人の側が近親者や知人の顔の表情のパターンのようなものを読み取っているからなのでしょうが。現在、ひなちゃんは、父方のお祖父さんに似ている感じです。

■小さなお子さんをお持ちの知り合いの方からは、「写真を撮りすぎると赤ちゃんにとってストレスになりますよ」と注意を受けていましたが、結構な数の写真や動画を撮ってしまいました…。家族や自分が撮った画像や動画をiPadの中に貯めて、それらを元に幾つかのアルバムを作りました。ひなちゃんが生まれて、やっともうじき1ヶ月…にもかかわらずです。そのアルバムを何度も眺めています。また、wellnoteという家族限定のSNSにも画像や動画をアップして、ひなちゃんの曽祖父母(娘の祖父母、妻の両親)にも、ひなちゃんの日々成長を見守ってもらっています。

■今朝は、大阪に帰った娘夫婦が、LINEやwelnoteに「今日のひなちゃん」をアップしてくれました。便利な世の中になりました。離れていても、一緒にいるような気持ちになります(もちろん、錯覚ですが)。今後は、iPadやiPhoneを使った「FaceTime」やLINEのテレビ電話も使って、ひなちゃんと話しができるようになればなと思っています(まだ話せないし、目もきちんと大人のようには見えていないのに…)。

小さな命

■3月17日のエントリーは「おいじいさんになりました」でした。大変個人的なことですが、孫が誕生したことを報告しました。その後ですが、娘と孫は大阪の産婦人科専門の病院を6日程で退院し、滋賀の我が家にやってきました。ひなちゃんといいます。

■3月17日のエントリーは「おいじいさんになりました」でした。大変個人的なことですが、孫が誕生したことを報告しました。その後ですが、娘と孫は大阪の産婦人科専門の病院を6日程で退院し、滋賀の我が家にやってきました。ひなちゃんといいます。

■娘と孫のひなちゃんは、その後も我が家で過ごしています。娘婿のお父さんも育児休暇をとって、育メンパパです。我が家で娘と一緒に育児に頑張って取り組んでいます。そして1日に何回も何回も「かわいいね〜」と言いながら、夫婦で子育を楽しんでいます。娘の母、ひなちゃんのおばあちゃんもそのような娘夫婦の子育てをガッチリとサポートしています。おじいちゃんである私も、それなりに?!サポートしています。今週の火曜日は、生まれて2週間目の検診でした。娘の一家とおばあちゃんで、ひなちゃんが生まれた大阪の病院に行って検診を受けてきました。おじいちゃんである私はといいますと、市役所で仕事…でした。孫のひなちゃんは、おっぱいを飲んで、ウンチとおしっこをして、泣いて、寝て、順調に体重も増え、スクスクと育っています。

■先日は、奈良に暮らす、ひなちゃんのひいおじいちゃんとひいおばあちゃん(義父母)が、滋賀までやってきてくれました。ひいおじいちゃんは歩くのが大変ですので、私が奈良まで車で迎えに行き、帰りは娘婿が奈良まで送ってくれました。ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんとも、曽孫のひなちゃんを抱いて、とても幸せそうでした。小さな命が、世代を超えた関係をより緊密にしているように思います。小さな命を育むことが「暮らしの中心」にあり、そのことがみんなの幸せな気持ちをも育んでいるのです。凄いことだな…と思います。こういうことは、じつは人間がホモサピエンスに進化していく過程で獲得したことなんじゃないのか…そのようにさえ思っています。社会学者としてそういうことを言うのはいかがなものか…という指摘はあるでしょうが、ヒトの進化という観方から考えること、大切だと思うのです。京都大学の山極寿一さんは、何かこういう問題について発言されていたように思います。甲斐甲斐しく、孫のひなちゃんの世話や娘のサポートをしているおばあちゃんを見ていると、有名な「おばあちゃん仮説」のことが頭に浮かんできます。

■さて、毎日、孫のひなちゃんの世話をしながら幸せな気持ちで過ごしているわけですが、来月の上旬には、大阪の自宅に娘の家族は帰ってしまいます。その時のことが、ちょっと心配です。「ひなちゃんロス」になってしまうでしょうね~。

おじいさんになりました

■とてもプライベートなことになります。すみません。私、このたび「おじいちゃん」になりました。孫が生まれました。初孫、女の子です。とても、とても、とても嬉しいです。

■とてもプライベートなことになります。すみません。私、このたび「おじいちゃん」になりました。孫が生まれました。初孫、女の子です。とても、とても、とても嬉しいです。

■孫が生まれたのは3月13日。私は朝から研究部の会議があり、8時45分には深草キャンパスの研究部にいなくてはいけませんでした。孫のお父さん(義理の息子)とおばあちゃん(妻)は、出産時、ずっと、出産するお母さん(娘)をそばで励ましてきましたが、おじいちゃん(私)は仕事でいないというわけです。なんだかな~という感じなのですが、おじいちゃんは、そわそわしているだけであまり役に立たないので、こんなものでしょうか。孫は、会議が終わってしばらくした10時57分に誕生しました。LINEで連絡が入りました。後で、夫や母に励まされながら娘が出産する際の動画を見せてもらいましたが、めちゃくちゃ感動しました。何度見てもウルウルしてしまいます。

■孫娘には、曽祖父2人、曽祖母が3人が健在です。老人ホームに入所している母(孫からすると曽祖母の1人)に口頭で伝えました。母はほとんど目が見えないので、出産時の動画の音声を聞きながら、母からすると曽孫が誕生した状況を想像しながら感動していました。昨日は、娘が入院している病院に妻の両親を車で連れて行きました。そして、孫娘に面会してもらいました。妻の両親、妻、娘、孫。4世代が揃いました。なんだか、とても感動しました。世代のつながり、すごいな~と思いました。大昔になりますが、義理の母に、「この子(娘)が大きくなって結婚して産んだ子どもを抱っこできるまで、長生きしてくださいね」と言ったことがあります。義理の母は、「最近の人は結婚が遅いし、そこまで生きていられるかな〜」と言っていましたが、昨日、曽孫を抱っこすることができました。「あ~、よかったな~と」心の底から思いました。

■孫が生まれるとこんな幸せな気持ちになるのですね。自分の子どもの時とは、また別の感情です。「こんな幸せな気持ち」って、どんな気持ちなんでしょう。うまく説明できません。孫娘とは、一緒にたくさんの時間を過ごすことができればと思います。いっぱい遊んで仲良くなって、彼女が成人した時には、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で一緒に飲むことにします。20年後の夢を実現するためにも、健康を大切にしてまいります。

■孫が生まれるとこんな幸せな気持ちになるのですね。自分の子どもの時とは、また別の感情です。「こんな幸せな気持ち」って、どんな気持ちなんでしょう。うまく説明できません。孫娘とは、一緒にたくさんの時間を過ごすことができればと思います。いっぱい遊んで仲良くなって、彼女が成人した時には、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で一緒に飲むことにします。20年後の夢を実現するためにも、健康を大切にしてまいります。

■写真は、孫の足です。足というよりも、「あんよ…」と言いたくなります。大人の手と比較するわかりますが、とっても小さくて可愛いですよね~。孫の写真や動画、彼女のストレスにならない程度に撮ってあります。撮った写真や動画をiPadのなかに保存して、保存したデータをもとにスライドショーにして、何度も眺めています。子煩悩という言葉がありますが、完全に、孫煩悩ですね。何か、これからの人生に大きな変化が生まれるような気がします。

琵琶湖博物館の「同窓会」

■私は、1991年の4月から1996年の3月まで、滋賀県庁職員として、滋賀県草津市の下物半島にある滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備に取り組んでいました。1996年4月から1998年3月までは、博物館の主任学芸員として勤務しました。昨晩は、博物館づくりに一緒に取り組んだ方達との「同窓会」でした。職場で「同窓会」というのも、なんだか変な感じですが、気持ちとしてはやはり「同窓会」なんです。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、川那部浩哉さん(元滋賀県立琵琶湖博物館館長、元日本生態学会長)、嘉田由紀子さん(私の直接の上司、元滋賀県知事)、田口宇一郎さん(元琵琶湖博物館副館長、元滋賀県副知事)、西岡伸夫さん(元琵琶湖博物館副館長)を始めとする当時の事務職員、学芸職員だった皆さんがお集まり下さいました。琵琶湖博物館の現副館長である高橋啓一さんと私以外は、基本的に60歳以上の方達です。その高橋さんも、もうじきご退職だそうです。というわけで、58歳の私が最年少になりました。

■昨年の3月に仙台で開催された日本生態学会の懇親会の場で、川那部浩哉さんとお会いしたことが、昨晩の「同窓会」を企画することになった直接のきっかけでした。川那部さんに、田口さんや「利やん」のことをお話ししたところ(田口さんとは「利やん」でよくお会いします)、「それは行ってみないとあかんな」とおっしゃったことが、事の始まりでした。皆さんのご協力のもとで、連絡を取り合い、なんとか開催することができました。昨日、お集まりくださった中では、館長を務められた川那部さんが、最年長でした。85歳です。とてもお元気です。老人ホームに入っている自分の母親と同い年とはとても思えません。開館当時、琵琶湖博物館の企画調整課の課員として川那部さんに必死なって仕えました。その時に、いろいろ学ばせていただきました。そのようなこともあり、昨晩は、川那部さんのお元気なご様子を拝見できてとても嬉しく思いました。

■「同窓会」では、皆さんにひとことずつ近況をお話しいただくことにしましたが、ひとことずつ…では終わるはずもなく、人の話しを聞かずにどんどん突っ込みは入れるは、なんだかんだで収拾がつかなくなりそうになりましたが、それでも皆さんの近況を知ることができました。よくこれで、あの博物館を開館させることができたなぁ…と思わないわけではありませんが、逆に、「今から思えば…」の限定付きですが、このような方達と一緒だったからこそ、当時としてはかなりユニークな博物館を開設させることができたのかもしれません。面白い経験ができました。

■この場におられる方達との「ご縁」のなかで、琵琶湖や琵琶湖流域で仕事をすることになり、今でもそれがずっと続いています。博物館を開設する中で、組織の中での仕事の進め方についても学びました。今も、龍谷大学で仕事をする上での土台になっています。それぞれの方との出会いや、一緒に仕事をさせていただいた経験が、私の人生に大きく影響を与えています。そのような出会いや経験が、「人生の転轍機」になっていることに気がつきます。人生は、不思議なものですね…。大騒ぎの同窓会の片隅で、静かにそう思いました。

■よく知られていることですが、文芸評論家の亀井勝一郎は「人生は邂逅の連続である」と言っています。私はそのことを、大学浪人をしている時に、現代国語の問題で知りました。まだ人生の経験がないものですから、「人生は邂逅の連続である」と言われても心の底から実感することはできなかったと思います。むしろ、自分の人生は自分の力で切り開いていく…そのようなイメージの方が強かったのではないでしょうか。還暦近くになって過去を振り返ったとき、やっと「人生は邂逅の連続である」という事柄の意味を少しは実感できるようになったのではないか…そのように思うわけです。

■長い人生では、様々な辛い悲しい出来事があり、自分の置かれた状況にも不満を持ってしまいます。ひどい目にも会うわけですし、人を恨むこともあります。しかし、その時々を超えて、大きな視野で過去を振り返った時に、その中に浮かび上がってくる「一筋の意味」を見出すことができるかどうか、そこが大切かなと思っています。「一筋の意味」と言っても、それは単に過去を合理化して正当化しているだけでしょう…と言われればそれまでなのですが、その「一筋の意味」を見出すことができるかどうかが、その人の「人生の幸せ」と深く関係しているように思います。様々な人との偶然の出会いとは、その時々の自分に都合の良い出会いだけではありません。嫌な出会いもあるでしょう。そのような全ての偶然の出会い=「ご縁」が連鎖することの中で、そのような「一筋の意味」が紡がれているわけです。そのことに気がついたとき、何か不思議な気持ちになります。そして自分が何か超越した存在に生かされているような気持ちにもなります。そのことに深く感謝することができるようになったとき、「人生の幸せ」は深まりを増していくのだと思います。過去を否定して、切り捨てることだけでは「人生の幸福」は深まらないと思います。

ひな祭り

■春が近づいています。少しずつ暖かくなってきました。自宅では、お雛様が飾ってあります。左の豪華な方は、結婚した娘のお雛様です。義父母が娘のためにプレゼントしてくれたものだと思います。11年前に、娘が大学に入学して神戸で一人暮らしを始めた頃から、ずっと「出番」はなかったような気がします。ひさしぶりに、飾ってもらってお内裏様もお雛様もなんだか嬉しそうにされています。もうひとつのお雛様は、ガラスケースに入ったものです。こちらは妻のもの。可愛らしいお雛様ですね。奈良のマンションに暮らしているときは、狭くて飾る場所もありませんでした。今はなんとか飾るスペースも見つかって、こうやって久しぶりに飾ってもらっているわけです。

■春が近づいています。少しずつ暖かくなってきました。自宅では、お雛様が飾ってあります。左の豪華な方は、結婚した娘のお雛様です。義父母が娘のためにプレゼントしてくれたものだと思います。11年前に、娘が大学に入学して神戸で一人暮らしを始めた頃から、ずっと「出番」はなかったような気がします。ひさしぶりに、飾ってもらってお内裏様もお雛様もなんだか嬉しそうにされています。もうひとつのお雛様は、ガラスケースに入ったものです。こちらは妻のもの。可愛らしいお雛様ですね。奈良のマンションに暮らしているときは、狭くて飾る場所もありませんでした。今はなんとか飾るスペースも見つかって、こうやって久しぶりに飾ってもらっているわけです。

■ずっと忙しく、庭の手入れをする余裕がないのですが、今日は久しぶりに庭に出てみました。植木鉢に植えた球根から芽が出て、もうじき花を咲かせそう担っていました。クロッカス…かな。例の、定点観測をしているスイセンのような葉の植物もさらに伸びてきています。左が2月2日、真ん中が2月20日、そして右が今日、3月3日です。少しずつ成長してきています。暖かくなると、何か花を咲かせるはずです。今のところ、名前がわかりません。

■今日の午前中は社会学部教務課で事務処理をして、その後は研究部に移動。資料をチェックするはずだったのですが、今日は事務職員会という集まりが深草キャンパスで開催されるそうで、研究部の事務室は14時には閉まると知らされました。午後から、「公正な研究活動の推進に向けて-社会から信頼と高い評価を得られる研究遂行のために-」という研究部が作成した冊子の原稿をチェックしようと思っていたのですが、残念…。この資料、4月に入って龍谷大学に赴任される新任の教員の皆さんに配布されるものです。新任者研修の際に、説明が行われるのだと思います。とは言っても、その説明は、次の研究部長のお仕事になります。

■というわけで、研究部の部屋で仕事ができません。気分転換も兼ねて研究室の整理整頓を行うことにしました。研究部長を務めたこの2年間で、研究室は物置状態になっていました。このままでは、4月から国内長期研究員になっても研究を行うことができません。といことで、溜まりに溜まった書類を処分する。もう必要ない書籍を処分する。その他諸々のガラクタの類を処分する。研究室の「断捨離」を断行しなくてはいけません。数時間書類の選別を行いました。これだけで、5時間近くもかかってしまいました…。普段から、きちんと整理整頓ができる方たちが、めちゃくちゃ羨ましいです。

【追記】■雛人形について、facebookの「友達」の皆さんに、いろいろ教えていただきました。男雛と女雛の左右の位置についてです。世の中では常識なのかもしれませんが、私はこのことについて全く知りませんでした。男雛が向かって左、そして女雛が向かって右になるのは「関東雛」と呼び、逆に、男雛が向かって右で、女雛が向かって左になるのは「京雛」と呼ぶのだそうです。日本では左側の方か社会的な位が高く、男雛であるお内裏様・殿様は左側に位置してきたというのです。ところが、この「雛人形.jp」というサイトでは、大正天皇を契機に、「関東雛」が一般的になってきたと説明しています。

現在一般的な関東雛は、向かって左にお殿さまがお座りになっていますが、なぜ関東雛はお殿さまが左側になったのでしょうか。

それには大正天皇が関係しているとされています。明治時代、西洋の流れを受けて国際儀礼である「右が上位」の考え方が取り入れられるようになりました。

大正天皇が即位の礼で、洋装の天皇陛下が西洋のスタイルで皇后陛下の右に立たれた事からこの風習が広まったとされています。

明治天皇の時代から皇居は東京に移っておりましたから関東を中心にこのご即位時のスタイルが定番となっていきました。 全国的にも今はこのスタイルが主流となっています。

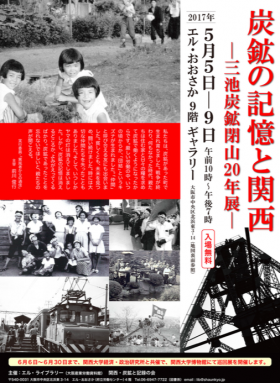

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■私は、1964年の4月から1970年の3月まで、福岡県の小倉と博多に暮らしていました。小倉に住んでいるときは、自宅の近くに、港と炭鉱とをつなぐ引き込み線があり、すでに廃線になっていたことからそこをよく近道に使っていました。雑草が生えた廃線跡を、時々歩いていたのです。子ども心に、「この線路のずっと向こうにボタ山があるんだな」と思っていました。ボタ山とは、石炭の採掘で発生する捨石(ボタ)が小山のように積まれた集積場のことです。もっとも、私が小倉に暮らしていたその時期、すでにエネルギーの王座を石油に譲譲り渡していました。

■展覧会の話しから横道に逸れますが…。当時、私は、親からバイオリン教室に通わされていました。「篠崎バイオリン教室」です。詳しいことは、リンク先のエントリーをご覧いただきたいと思います。現在、NHK交響楽団のコンサートマスターをしている篠崎史紀さんのお父様・篠崎永育先生が主催されている教室でした。教室は先生のご自宅で、現在の小倉北区の足立と呼ばれる地域にありました。私は、先生のご自宅から子どもの徒歩であれば20分ほどのところにある団地に暮らしていました。日本公団住宅が建設した城野団地です。親から通わされていたわけですから、バイオリンが好きではありませんでした。練習不足で、よく先生に叱られていました。結構、辛かった思い出です。先生に叱られて、夕日を浴びながら、配線になった線路をトボトボと自宅である団地まで歩いていて帰るわけですね。そのことを、よく覚えています。

■さてさて、そのよな少年の時の記憶とこの展覧会は、なんの関係もありませんが、何か気になるのですね。来年度は、国内長期研究員。研究部の会議もありませんので、ぜひこの展覧会に行ってみようと思います。