リラックスできない年度末

■子どもの頃、春休みの思い出と一緒にあるのはモクレンの花です。春休みって、宿題もないし、暖かくなって気持ちが良いし、なんとなく春の香りが漂っています。なんていうのかな、生き物が目覚めた感じの香り…かな。本当にリラックスできました。昨日は、最寄駅から自宅に帰るときに、近くのお宅のモクレンが咲いていました。素敵ですね〜。とはいえ、子どもの頃とは違い、春休みも朝から働いています。年度末ですから、それなりに忙しいです。大人ですからね。そんなにリラックスできないな…。って、還暦を超えた爺さんが言うことではありませんね。

■昨日は午前中は、朝9時半から大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」でした。これは、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」の規定に基づく委員会です。この条例に掲げられた「協働によるまちづくり」の推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応したものとなるよう、協議・検討をしています。2017年の秋にこの委員に就任して、委員長を勤めてきましたが、もう1期頑張って他の委員の皆さんと良い議論をして、大津市役所と市民の皆さんとの協働を進捗させていきたいと思います。

■委員会の後は大学に移動し、高島市からの委託調査(高島市棚田地域調査・広報資料作成業務委託)に参加しもらったゼミ生への謝金の手続きを研究部で行いました。引き続き、そのゼミ生と卒論の相談を行いました。4月から4回生になる学生さんですが、真面目に卒論の研究を進めようとされています。指導教員としては嬉しいです。今日は、きちんと自分の調査をしようと思っているフィールドを見つけて来られました。こういうふうに前向きに、少しずつ取り組んでくれると、指導教員としても嬉しいんですけどね〜。でも、こういうゼミ生ばかりではありませんのでね。

■ゼミ生を指導した後、すぐに農学部に移動しました。龍谷大学「食と農総合研究所」の共同プロジェクト「琵琶湖水草の有機肥料としての表とその普及」の研究成果報告会が開催されました。農学・経済学・社会学の文理融合の研究プロジェクトの報告会です。私、今日は、社会学部教員の立場ではなく、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、これから運営していこうと準備をしている「びわぽいんと」や、NTT西日本滋賀支店との協働事業に関して報告を行いました。

■こんな感じで、今日も一日が終了。午前中の委員会、学生の指導、午後の報告会、いずれも有意義でした。とはいえ、年度末でいろんなことが立て込み、気持ち的には辛いところがあります。春休みだから、リラックしたいのですが。キャンパスは春休みでのんびりしているんですけどね〜。

社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。

7年前の卒業式の時に

■2015年の3月20日は、卒業式でした。その日、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の5期生が集まりました。そしてみんなで記念の集合写真を撮りました。素敵な写真でしょう。

■当時、「大津エンパワねっと」は、2回生の後期(4セメスター)から3回生の前期(5セメスター)にかけて開講されていました。今は、2回生の前期と後期(3・4セメスター)なので、半年はやまっています。さらにその後、カリキュラムの改革の中で「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」となりました。大津市内の中央学区と瀬田東学区で取り組まれている「大津エンパワねっと」は、「社会共生実習」というプログラムのひとつプロジェクトになりました。当時、2つあった社会福祉関連の学科を現在の現代福祉学科1つに統合し学生定員を削減することと、「大津エンパワねっと」を「社会共生実習」にしていくことが同時に行われました。この一連の変化に伴う諸々についてここでは説明することはできませんが、ひとつだけ。

■「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感があったのです。前期と後期の最後には、地域の皆さんをお招きして、年に2回報告会を開催し、地域の皆さんからご意見や有益なコメントをいただきました。これも非常に大切だったように思います。まあ、以上のような取り組みがあったからこそ、このような記念の集合写真をみんなで撮ることができたのです。

■今、「社会共生実習」には、このような一体感を感じることはありません。言い換えれば、同じ教育プログラムで学んだ仲間という意識が涵養されていません。それぞれの教員が指導する個別プロジェクトの枠の中に閉じてしまっています。もちろんグループ間のコミュニケーションもありません。このことについても、いろんな意見があるとは思います。もし指導する教員の意識が、自分のプロジェクトにだけに向いていれば、こういうことは面倒なことでしかありません。しかし、そのような実習は、誰のための、何のために取り組んでいるのか…ということになります。もしそういう方向にこの実習が進んでいくのならば、私個人は、よくない傾向だと思います。

■社会学部は2025年に瀬田キャンパスから、大学本部のある深草キャンパスに移転します。その移転に伴い、新しいカリキュラムが始まります。現在の「社会共生実習」は、新しいカリキュラムの中で重要な柱となります。現在、新しいカリキュラムの中で、この「社会共生実習」をどのようなものにしていくのか、どう位置づけるのか、その辺りのことについて若い教員の皆さんと議論をしています。「社会共生実習」の中にある、あるいは見えている課題にきちんと対応しながら、新しいカリキュラムを実現できればと思っています。うまくいけば良いなあと思っています。思いますというのは、私自身は、定年退職してしまうことから、新しいカリキュラムの中で3回生から始まる実習を担当することはできません。長らく地域連携型教育プログラムに関わってきましたが、その点が残念で仕方がありません。でもまあ、仕方がありませんね。こればっかりは。

■ただし、お世話になった地域の皆さんとは、学生が地域に入って活動する「大津エンパワねっと」から、地域の皆さん自身が活動する「大人エワパワねっと」にしていきましょうと話をしています。そういう点では、こちらもこれからが楽しみかな。うまくいったら良いなと思います。

2021年度の卒業式

■今日は卒業式でした。式の後は学科ごとの教室で、私の方からゼミ生一人ひとりに卒業証書・学位記を手渡しました。残念ながらどうしても今日来ることができない人もおられましたが、写真に写っている皆さんには、直接、手渡すことができました。

■この学年の皆さん、ゼミに所属したとたんに新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、ゼミをオンラインでおこなうことになりました。とはいえ、そのような厳しい状況のなかでも、感染拡大の隙間をみつけて頑張って調査を行い、卒業論文に取り組まれた方も多数おられました。そのことを、指導教員として誇りに思っています。残念なことは、1回もゼミの飲み会(昔の言い方だとコンパ)を開催することができなかったことです。本当に残念でした。ということで、コロナが収束したら、ぜひ同窓会を開催してください。できれば、私も呼んでください。そしてお仕事の話、いろいろ聞かせてください。

脇田ゼミ2期生の松葉くんのこと

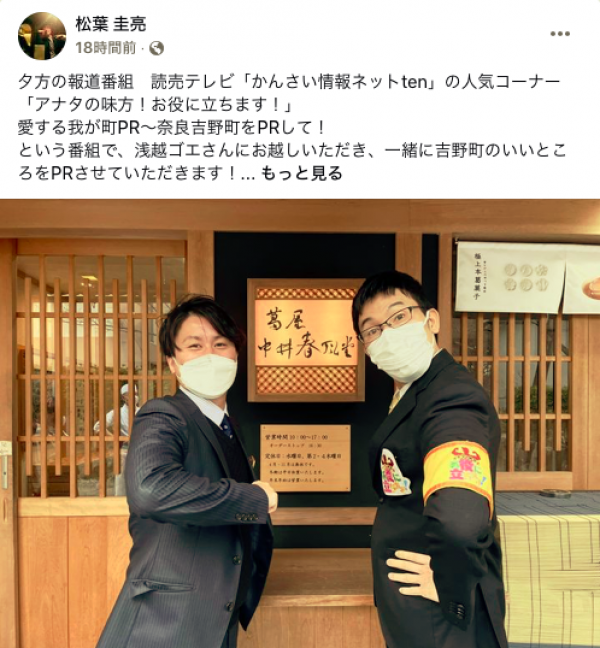

■脇田ゼミ2期生(2007年春卒業)の松葉くんのfacebookの投稿です。松葉くんは、現在、奈良県の吉野町役場の職員として頑張っておられます。たしか民間企業から地方公務員に転職されたように記憶しています。この学年は、教員も含めて公務員になる人が多くい学年でした。確か、19人いたゼミ生のうちの中7人が公務員でした。1人は国税庁、1人は小学校教員、残りの5人が地方公務員でした。みんな、今年で38歳になるのかな。もうじき皆さんは40歳になるのですね。それぞれの職場で、中堅として頑張っておられるのでしょう。松葉くんの場合は吉野町役場で町の活性化に取り組んでいます。ご自身の仕事に、とってもやりがいを感じているようです。

■さて、松葉くんの投稿ですが、3月10日の夕方、読売テレビの「かんさい情報ネットten」の人気コーナー「アナタの味方!お役に立ちます!」に登場され、お笑いタレントの浅越ゴエさんと一緒に、吉野町の素敵なところをPRされるするようです。皆さん、ぜひ視てあげてください。「アナタの味方!お役に立ちます!」は、臨時ニュースがない限り、18時20分頃からの予定だそうです。

あるツイート

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに

— エイ (@zikatu1) February 19, 2022

■たまたま、小学校教員をされているエイ (@zikatu1)さんツイートを拝見しました。素敵なツイートだと思い、このブログにも転載させていただきます。こういう経験は、知識としてではなく、身体の中に湧いてくる喜びとして社会や民主主義を体験し学び生涯にわたって記憶されるのだと思います。こういう子どもの頃を体験を記憶している人は、社会に対して希望を失わないと思います。

■いま、子どもの頃と書きましたが、大学生の場合はどうでしょうか。「自分たちにも社会は変えられる」、「文句をいうのではなく行動すること、声を届けること」が大切だということを実感できているでしょうか。そのようなことを実感できるよう、授業や実習、様々な機会に教員は適切な指導をしているでしょうか。

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに汚い字で依頼文を書いて、全校生に回した。部活や塾で知り合った他校の中学生にもお願いした。気づけばA4ノート8冊に1000人以上の署名が集まった。「未成年の署名など意味がない」とバカにする人もいたけど、そのノートに手紙を添えて、祈る気持ちで市長に送った。

私たちの町には今でもパークがある。

いろんな世代の人が集まり、小さい子もスケボーを楽しんでいる。あの時の市長が中学生の声に耳を傾けてくれたおかげだ。そして、自分たちにも社会は変えられると教えてくれた恩師のおかげ。文句をいうのではなく行動すること、声を届けること。大人たちが教えてくれた社会科の学びが今でも忘れられない。

■以下の読売新聞の記事「『若者の政治離れ』を止めるには」は、2021年11月11日の記事です。記事の冒頭に以下のようなポイントがまとめられています。特にポイントの2つ目、選挙で若者が抱えるさまざまな課題が争点になり大きなうねりにはななっていないという指摘は、上記のエイさんのような体験が日本の多くの若者が経験できていないことと関係しているのではないでしょうか。

■「今どきの若いモン」は今も昔も全体よりも投票率が低く、投票に来ないことで政党・候補者にとってもコストパフォーマンス(費用対効果)が悪いと思われている。

■若い有権者も非正規雇用、賃金が上がらないなどさまざまな課題を抱えているが、その解決の方法として政治にアピールする大きなうねりにはなっていない。

■政党・候補者もSNS戦略を強化しており、フィルターバブルの懸念はありながらも、SNSを通して若い有権者と政治が共鳴する可能性を期待したい。

■以下は、教育社会学を専門とされている舞田俊彦さんのブログ「データえっせい」の「社会に不満だが,政治参画はしたくない」という記事です。

■この舞田さんの投稿からは、日本人の若者が、「社会に不満をもっている」のに「政治決定に参加したくない」人の割合が、他の先進国の若者と比較して相対的に高いことがわかります。舞田さんは、以下のように述べておられます。

日本人は幼少期から「出しゃばるな」と,頭を押さえつけられながら育ちます。学校でも校則でがんじがらめで,変に異議を申し立てると碌なことがない。こういう状況が継続することで,「従っていたほうがまし,政は偉い人に任せよう」というメンタルが植え付けられます。

■舞田さんも最期に述べておられますが、「社会への不満(思い)を,政治的関心に昇華させる。これができていない」のです。このような状況が日本に存在しているとして、大学教育は何をしていくべきなのか、どのような実践に取り組めはば良いのかもっと検討していかねばと思うのです。大学が生み出していくべき若者は、このような状況を客観的に分析して語る人よりも、このような状況を他者と協働しながらブレイクスルーしていける人なのではないかと思います。

【追記】■エイ さんのツイートをfacebookにも投稿したところ、尼崎ではまさにスケートボードができる公園を建設することを、市長が市内のスケボー愛好家の若者たちからの提案を受けて実現しそう…という情報を、尼崎の浄土真宗本願寺派清光山西正寺の住職、中平了吾さんから教えていただきました。尼崎の市長部局の子ども青少年局に、ユース支援をしている事業があり、そこからAmagasaki Skateboard Kindnessという尼崎市のストリートチームが誕生して活動を行なっているようです。

卒論の口述試問を終えて

■卒業論文の口述試問が終わりました。対面式はやらないでと大学が要請がありましたが、オミクロンの感染が大変な状況になることを見越して、私は最初からzoomでやることにしていました。zoomを通してですが、いろいろ思うところがありました。

■これまで何度かfbにも書いてきたわけですが、ゼミの基本方針として、自らのフィールドワークに基づいて卒業論文を執筆してもらうことを前提にしています。龍谷大学社会学部の理念「現場主義」に、真正面から愚直に取り組もうとしているからです。ただし、「現場主義」も解釈次第なので、ゼミごとに多様な「現場主義」の捉え方があろうかと思いますが、私のゼミでは「頑張って1人でフィールドワークに取り組む」ことをお願いしています。学生の皆さんにも、そのことを分かった上でゼミに所属してもらっています。もっとも、ここ2年は新型コロナウイルスの問題もあり、フィールドワークには状況に応じて、各自の判断で取り組んでもらっています。

■それでも、今年度は、19名のゼミ生のうち13名が頑張ってフィールドワークに取り組みました。フィールドワークに取り組んだ人たちは、口述試問で、判で押したように「もっと早くフィールドワークに取り組めばよかった」と同じようなことを言うのです。これは毎年のことなのですが…。なぜこのような反省を言うのかといえば、「アポイントメントを取って、知らない人のところに出かけて話を聞くことに、相当、心理的抵抗がある」からなのだそうです。アポイントメントを取るためにメールを書くことになりますが、その添削、そしてフィールドワークでどのような質問をするのか…面談で相談しながらさまざまなサポートをします。学生の皆さんに、サポートをしますよと言っても、なかなか前に進めないのです。まあ、その気持ちも理解できますが…。

■でも、一度フィールドワークに行くと、あんなに心配していたのは、いったい何だったのかなと思うのだそうです。ちょっと、逞しくなります。全員ではありませんが、何度もフィールドに通ううちに、さらに逞しくなります。私の方も、フィールドワークに行くたびに、面談で指導を行います。そこまでできる人の卒論は、それなりに充実してきます。

■まあ、そんなこんなで、今年も卒論の指導が終わりました。

「社会学入門演習」に関連して

■2021年度、「社会学入門演習」を担当しました。この演習の目的として、シラバスには次のようなことが書かれています。高校までの「勉強」と大学における「学修」の違いです。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。また、社会学部の場合、人と人、人と社会との関係において生じる、必ずしも明示的でない問題や課題に気づくことも大切になります。詳しくは、シラバスをもう一度読んでみて欲しいと思います。

■私もシラバスに書かれていることは、その通りだとは思うのですが、学生の皆さんからすればそれほど簡単なことではないでしょう。特に、自ら「問い」を立てるということについては、困惑されるのではないでしょうか。3年次から始まる「社会学演習」では、自らの研究を進めていくために、いずれかのゼミに所属することになります。私の指導経験では、この段階で自分は「○○について、しっかり研究したい」という目標を明確に持っている人は、非常に少ないように思います。漠然と、あるいはなんとく、「こんなテーマで研究したい」といったようなことは言えるかもしれませんが、そこには具体性が伴っていません。

■それは単位やカリキュラムからなる仕組みの中で「流される」ように学んできたからです。自分自身の学びを築くことを試みてこなかったからです。もっとも、このようなことは、学生の皆さん自身の怠慢ばかりではありません。個人な意見だとあらかじめ断っておきますが、私自身は、カリキュラムの中で、自らの「問い」を立てるための指導が十分にできていないからだと思っています。今のところ、学修者本位のカリキュラムには至っていないように思っています。大学も教員も、いろいろ検討し、カリキュラム改革などに取り組んではきましたが、いまだ不十分だと思うのです。そこで、今年度の「社会学入門演習」では、自らの「問い」を立てるための準備運動のようなことをグループワークで行うことにしました。

■「社会学入門演習」の最初の方では、龍谷大学宗教部のTwitterのツイートを教材に使用しました。宗教部の皆さんは、吉本新喜劇の俳優であったチャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」を、仏教の思想である縁起との関連において捉えておられます。しかし、「誰もが関わり合いながら存在しています。独立して存在するものはありません」という縁起の考え方は、社会学の中にある社会構成主義の発想とも通じ合っているように思います。自己と他者が関係から始まるという発想は、自己を絶対視しがちな現代社会が孕む傾向を相対化してくれます。このチャーリー浜さんのギャグを出発点にして、前期の「社会学入門演習」は始まりました。

■「社会学入門演習」では、学生の皆さんが、お互いのことをよく理解し合えるように、グループワークをたくさん行いました。たとえば、「マンダラチャート」という発想法も利用してみました。仏教の曼陀羅(マンダラ)のようなパターンを利用して自分が目標を具体化していくための方法です。昨年は、アメリカ大リーグのエンジェルスで投手と打者の両刀で活躍した大谷翔平さんのことが大きな話題になりました。大谷さんも、花巻東高等学校の野球部員だったときに、プロ野球からドラフトで指名を受けるだけの力をつけるため、このマンダラチャートを使用して練習に取り組まれました。大変有名な話です。そこで学生の皆さんには、「30歳になったときに、自分が思う素敵な大人になるためには、日々、どのようなことに取り組めば良いのだろう」という課題を出して、このマンダラチャートを埋めてもらいました。少々、無理な課題だったかもしれません。とはいえ、大学に入学したてではありますが、将来の「素敵な大人」に向かって大学4年間で自分は何をしていけば良いのかを考えてもらうことにしたのです。そして、グループワークで自分のマンダラチャートをひとりづつ説明しながら、ディスカッションをしてもらいました。もちろん、まだ自分自身が描く「素敵な大人」(将来の自分自身)は不明確なことから、これからも、マンダラシートを何度も書き直していくことになるのかもしれませんが、それでも良いと思っています。

■自らの「問い」を立てるためには、読書が不可欠です。ところが、残念なことに、多くの学生の皆さんには読書を楽しむ習慣がありません。そこで、『「利他」とは何か』(伊藤亜紗編)という集英社新書の一部を読んでもらいました。その上で、2回に分けてグループワークを実施し、ディスカッションをしてもらいました。ハイブリッド型の授業で、このようなグループワークを行うことは、なかなか難しいのですが、学生の皆さんは熱心にディスカッションをしてくれました。仏教を建学の精神に持つ龍谷大学は、「自省利他」という行動哲学を打ち出しています。これは、自己的な考え方や行動をしてはいないか、常に自分を省みて、他(自然・社会・人)の幸せや利益を追求することを意味しています。この『「利他」とは何か』を読むことで、「自省利他」を他人事ではなく自分事として受け止めるきっかけになればと思っています。

■また、この『「利他」とは何か』に関連して、5月21日に龍谷大学創立記念・降誕会法要での入澤崇学長の式辞も教材に使用させてもらいました。入澤学長は、式辞の中でエイリッヒ・フロムの『生きるということ』を取り上げます。この書籍の中にある「持つこと」と「あること」、この2つの概念の対比の中で、「自省利他」を行動哲学とする龍谷大学の学生の学びはどうあるべきなのか、そのあり方を示そうとされました。式辞の中で、入澤学長は「あること」をBeingに関連して、well-beingという言葉にも触れられました。

■このwell-beingに関連しては、『ソトコト』(2021.7月.257号)という雑誌に掲載された、板倉杏介さん(東京都市大学)の記事も参考資料として読んでもらいました。そして、「自分にとってのウェルビーイング」とは何なのか、自分以外の人たち、すなわち他者との関係の中で考えてもらいました。加えて、文芸評論家である若松英輔さんのTwitterのツイートについても参考資料にして考えてもらいました。

■このようなグループワークの後、滋賀県高島市マキノ町でエコツーリズムに取り組む谷口良一さんにご講演をしていただきました。谷口さんは、以前は、滋賀県庁の職員をされていました。県庁の職員をされている頃から、将来は、エコツーリズムを通して地域を活性化させていくことを目指して準備をされてきました。そして、滋賀県庁を退職された後は、自ら民宿を経営しながらエコツーリズムによる地域活性化に取り組んでおられます。学生のみなさんには、このような谷口さんの生き方と、グループワークを通して勉強してきたこと(「君たちがいて僕がいる」、マンダラチャート、利他、「持つこと」と「あること」、well-being、自省利他…)とがどこかで結びついていることに、気がついていただけると良いなと思っています。現段階ではなかなか難しいことかもしれませんが。

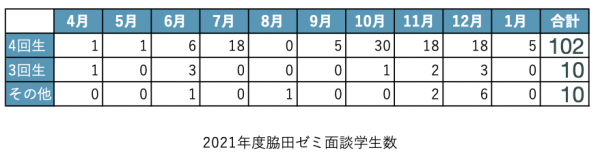

2021年度の面談

■2021年度の面談記録を表にしてみました。当然のことですが、卒業論文を執筆せねばならない4回生が一番多く、102人。次が3回生でぐっと減って10人。ゼミ生以外(大学院生、留年生、1・2回生)が10人になっています。合計で132人です。まだ、面談は入るとは思いますが、それほど増えることはないと思います。また、これまでの期間で、記録し忘れて埋もれている面談もあるのではないかと思いますが、それを入れてもほぼこの132人に近いのではないかと思います。

■短い面談だと15分、しかし多くは30分〜1時間、長い場合は1時間半を超えることも度々ありました。時間が長くなるのは、ゼミ生のフィールドワークの結果や成果をしっかり聞き、私から質問をしながら指導することに時間がかかるからです。zoomが面談に使えるようになったので、学生の皆さんとの面談が大学ではなく、自宅にいながらできるようになったので、一つひとつ面談の時間が長くなっていることもあります。まあ、そのことは構わないのですが、問題はプライベートな時間帯に学生の指導が入ってくることでしょうか。でも、コロナ感染拡大のこともありますし、仕方がありませんね。これは私が仕方ないと受け入れれば良いわけです。問題はもっと別にあります。

■4回生の相談数が増えるのは10月からになっていますが、できれば8月から面談希望者が増えて欲しいと思います。あと、春の段階での面談希望者が少ないので、この季節でも進捗状況を報告するなど、私と面談をするようにして欲しいと思います。私の方から面談を強いるのではなく、学生の皆さんの方から面談を希望してほしい…本音を言えばそうあって欲しいのですが、現実はそうではありません。というわけで、今後は、状況を見ながら、集中的に面談をしてみようかなと思っています。今年度10月に30人となっているのは、4回生を対象に集中的に全員の面談を行ったからです。

■もうひとつ問題があります。研究が進捗している人ほど面談の回数が増え、進捗していない人は面談を先送りにする傾向です。学生の皆さんが取り組む活動については、勉強だけでなく、課外活動やボランティアなども重要だと思います。私自身、吹奏楽部の部長をしてますので、そのことはよくわかっています。そのほかにも、アルバイトに時間を取られる人も多いでしょうか。経済的に余裕があれば問題ないのですが、多くの大学生はアルバイトをしないと「今時の大学生としての生活」を維持することができないと思います。持てる時間を、卒業論文に一番集中させることのは困難な状況があります。そのことはよくわかっているのですが、それでも、できるだけ卒業論文の優先順位をあげていただきたいと思います。卒業論文は、大学での学修での最後の「キャップストーン」なのですから。私が、ゼミの目標を、「『ここまでやり遂げた!』と、納得のいく卒論を書いて、自信を持って卒業していく」ことにおいているのは、卒論をそのような大学生活の総仕上げとして重視しているからです。

■現在の3回生の皆さん、そして4月から私のゼミに配属になる学生の皆さん。頑張ってください。

2021年度の卒業論文

■2021年度の卒業論文提出の締め切りは、1月13日(水)でした。私が担当するゼミでは、無事、全員が論文を提出することができました。もちろん、まだ口述試問がありますので、4回生の皆さんには最後までしっかり頑張って欲しいと思います。まだ、卒業が確定したわけではありません。教授会での卒業判定を経て、卒業が決まるからです。とはいえ、一応、「卒業予定」ということで、今年度の4回生が提出した卒業論文の題目を追加しました。