瀬田キャンバスの秋

■昨日と今日の瀬田キャンパス(龍谷大学)の様子です。すっかり秋らしくキャンパス内の樹木が紅葉しています。素敵な雰囲気になっています。残念なのは、コロナの関係でキャンパス内を歩く学生さんたちが少ないことでしょうか。キャンパス内には、大学生協の食堂と業者さんの食堂があります。コロナ以前は、昼休みは学生が行列をしていたのですが、今はそのようなことはありません。キャンバス内の食堂を応援しなくてはいけません。今日は、業者さんの方の食堂で昼食を摂りました。

■昨日と今日の瀬田キャンパス(龍谷大学)の様子です。すっかり秋らしくキャンパス内の樹木が紅葉しています。素敵な雰囲気になっています。残念なのは、コロナの関係でキャンパス内を歩く学生さんたちが少ないことでしょうか。キャンパス内には、大学生協の食堂と業者さんの食堂があります。コロナ以前は、昼休みは学生が行列をしていたのですが、今はそのようなことはありません。キャンバス内の食堂を応援しなくてはいけません。今日は、業者さんの方の食堂で昼食を摂りました。

■ところで、瀬田キャンパス1号館の前の噴水の池には、金魚が泳いでいます。風の噂で「学生が放流⁈した」と聞いています。本当かどうかよくわかりませんが…。金魚すくいの金魚でも、環境が安定しているとこんなに大きくな流のですね。形からするとワキンですね。何年ものだろうね。餌をやらなくても、水中に湧いてきたプランクトンを餌にして丸々と太っているのだと思います。

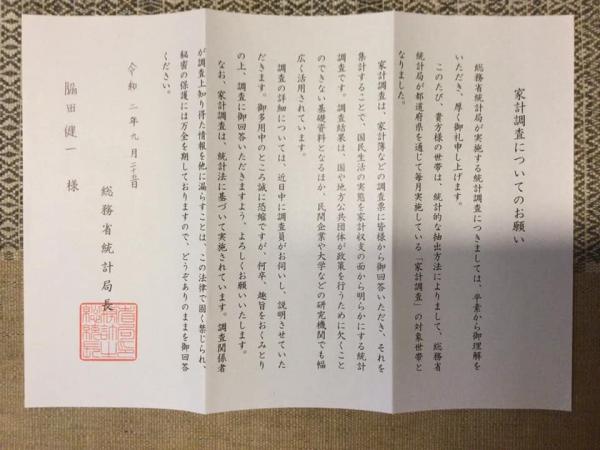

家計調査

■来年の5月まで、我が家では国の家計調査に協力する(協力しなくてはいけない)ことになりました。どこで、何にお金を使ったのか。例えば、鶏肉であれば何g買っていくらであったのか、細かいところまで記録して国に報告しなくてはいけません。だから、重さを測るスケールも配布されました。もちろん、家計ですから、私も含めて家族の家計情報を集約しなくてはいけません。たとえば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲んだとして、その代金はいくらであったとか、コンビニでガムや缶コーヒーを買ったけれどいくらであったとか、全部レシート保管したり金額を記録しないといけません。家計ですから、食費だけでなく、交通費やその他の買い物もすべです。大変です。断ることはできないようです。この家計調査については、こちらに詳しく説明してあります。ここには、「この調査の基となっている統計法では,報告の義務に関する規定があります。また,報告をしない場合の罰則の規定もあります」と書いてあります。厳しいな…。

■ただ、結果として家計簿をつけるのに近いことをやることになります。自分の家の家計については、「特に贅沢はしていないよね〜」とは思っているのですが、結果として、数値から「これはもっと節約しなくては」と考えるかもしれません。そうすると、財布の紐がややきつくなるかもしれません。そんな感じになってしまうと正確な調査にはなりませんよね。さて、どうしたものか…です。ところで、■このような家計調査を集計した結果から、餃子を一番消費している都道府県はどこかとか、よくマスコミのニュースなどに登場しますが、その根拠となっているのはこのような家計調査がベースになっているのでしょうね。

「阪本屋」さんと「平井商店」さんのコラボ

■鮒寿司の老舗「阪本屋」さんが、酒類販売免許を取得されました。鮒寿司や佃煮と大津の日本酒をセットで販売されます。日本酒は、大津百町の酒蔵「平井商店」さん。「阪本屋」さんと「平井商店」さんとは、発酵をキーワードに様々な催事で連携されてきました。今回は、その連携をさらに一歩進められたとい感じなのかな。とても嬉しいです。

■ちなみに、「北船路」は、もう卒業しましたが私のゼミの学生たちがプロデュースした銘柄です。ラベルも学生たちがデザインしました。あの頃は、単位にはならないけれど、学生たちは面白がって色々社会的活動に取り組んでいたな〜。ちなみに、この「北船路」、平井商店さんのおかげで大津の地域ブランドに選ばれています。

■皆さん、ぜひご注文ください。よろしくお願いいたします。

2人のおじいさんの記念写真

■昨日は、朝から、奈良に暮らしている孫たちに会いに行ってきました。プライベートなことですが、自分の人生にとって、おじいさんとして、とても大切なことかと思っています。今週末、孫たちのおとうさん(2人の孫のおとうさん=義理の息子)は用事があって自宅におらず、育児の手が足らないので、応援のためにおばあさんが滋賀から奈良にやってきました。おじいさんは何もできないのですが、孫の2人に会いたいがために、おばあさんについて奈良にやってきたのでした。

■お昼は、比較的近くにある「けいはんな記念公園」のまで車で移動して、そこでピクニックを行いました。公園にある遊具で、3歳の孫と一緒に遊びました。そうして楽しく時間を過ごしいると、どこかでみた人が…。

■大学時代に所属していた関西学院交響楽団の後輩のYくんが歩いていたのです。Yくんは大津で自営業を営んでおられるのですが、これまで時々、仕事や呑みでお会いしてきました。まさかこういう場所でお会いするとは…びっくりです。Yくんは、3人のお孫さんのおじいさんで、私と同じく、お孫さんと一緒にこの公園に遊びにこられていたのです。

■ということで、2人のおじいさんたちは記念写を撮りました。

脇田ゼミ1期生の桐原くんとの再会

■昨日は、夕方からは、大学の教員として素敵な時間を持つことができました。

■私が龍谷大学で働き始めたのは2004年になります。先日、一番最初のゼミの学生、脇田ゼミ1期生だった桐原 真介くんから31日に会いたいとの連絡が入りました。桐原くんは、長年タイに海外赴任していたのですが、最近帰国されたようで、そのようなこともあり連絡をくれたようです。嬉しいですね〜。桐原くんにはうまい具合に調整してもらって、夕方から会食をすることができました。また、桐原くんの長年の友人で、龍谷大学出身の卒業生も参加してくださることになりました。

■桐原くん以外は初対面でしたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。お3人は社会人になって15年目になるのだと思いますが、それぞれにキャリアを積まれて社会の中堅として活躍されています。そのことが、お話いただいた内容からもよく伝わってきました。また、私からは、私が大学で取り組んできた事業や、最近の龍谷大学の様子についてもお話しさせていただきました。

これまでは、それぞれのお仕事やご家庭のことに必死で、母校のことを考える余裕もなかったのだと思いますが、最近の大学の変化に驚いておられました。また、強い関心を持っていただけました。ぜひ、もう一度、母校とのつながりを強めていただければと思います。いろいろお話ができて嬉しかったですね。

■桐原くんは、大学に在学していた時代、いろんなことに取り組んでおられました。一番印象に残っているのは、アフリカのケニアに学校を作るため頑張っていたことでしょうか。私はあまり記憶がなかったのですが、これから卒論に集中して取り組むという4回生の後半に、アフリカに行ってくると言って驚かされました。もっとも、心配した卒論もきちんと提出しました。宝塚市でフィールドワークを行い、「まちづくり協議会と自治会」との相補的な関係について論じた卒論でした。地域社会学としては、大切な内容だったと思います。まだ、私の研究室に保管されています(卒業生全員の卒論が保管されています)。

■昨晩は、桐原くんたち卒業生の皆さんにお話を聞かせていただき、教員として大変嬉しく思いました。時々、同窓会に呼ばれることがありますが、今回のように、卒業生の皆さんと気楽にお会いしてお話をお聞きできればと思っています。

町家オフィスと阪本屋

■龍大社会学部「地域エンパワねっと」(社会共生実習)では、先週の金曜日、大津市役所の「町家オフィス」を訪問しました。この「町家オフィス」のある町家、以前は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」として利用させていただきましたが、その後、選挙運動のための事務所になり、現在は大津市役所の「町家オフィス」(都市計画部・都市魅力づくり推進課)として利用されています。町家キャンパス「龍龍」の時は耐震工事等や離れの改修等を行いましたが、大津市役所が「町家オフィス」を設置するにあたっては、元々の畳の部屋をフローリングのコワーキングスペースにリフォームされました。素敵な空間が生まれています。

■今回は、見学を目的に「地域エンパワねっと」の学生たちとやってきましたが、職員の方たちからこの「町家オフィス」の目的や活動内容をお聞きするうちにディスカッションが始まり、「ここをベースにして市役所とコラボした活動を展開したいと」と学生に皆さんが提案を初めました。市役所の職員の方と話が広がると同時に盛り上がりました。「エンパワねっとは楽しい❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

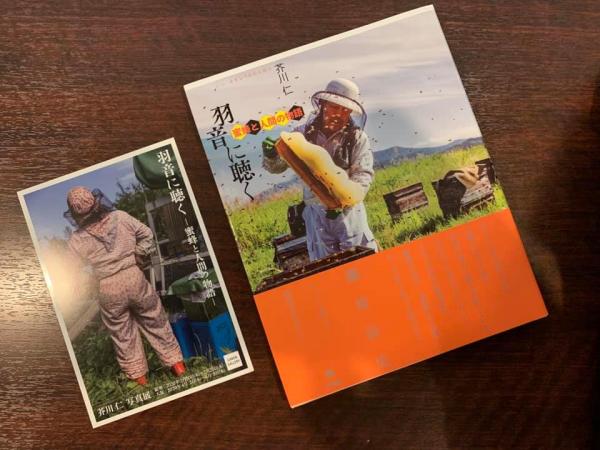

芥川仁さんの写真展「羽音に聴く」

■火曜日の午前中、大阪中島のキャノンギャラリー大阪で開催されている芥川仁さんの写真展「羽音に聴く」に出かけてきました。芥川仁さんは、普段は宮崎にお住まいになっています。また、全国各地を飛び回って取材旅行をされています。なかなか芥川さんにお会いして実際にお話しできるチャンスもなく、隙間の時間で大阪に出かけることにしたのでした。

■芥川さんは、山田養蜂場の支援を受けて、全国の養蜂家を訪ねて、取材をされています。自然環境の中で、ミツバチと養蜂家の関係を丹念に取材されています。写真はもちろんのことですが、芥川さんがお書きになる文章もとっても素敵なのです。ですが、どうもご本人は「それでいいのかな〜…」、「もっと写真で表現することに集中すべきなのではないのかな…」などとお考えのようなのです。ちょうど、そのようなことを思案されていたところに、私がやってきて「芥川さんは写真はもちろん素敵だけど、読ませる文章をお書きになる」と話してしまったものですから…、今お考えになっていることをお話しくださったのです。短時間だけどちょっと深いお話を聞かせていただくことになりました。

■写真展の作品ですが、働き蜂が口吻を出して花に向かう瞬間を映した写真、卵を産めなくなり巣を追い出された女王蜂の死骸の写真に、「あっ…」と驚きました。素晴らしいな〜。ミツバチの生態がどうなのか、あまりよくわかっていなかったのですが、写真に添えられた文章で理解できました。働きバチは、みんな雌であること。ローヤルゼリーで育てられる雌は交尾産卵能力を有する女王バチになること。卵を産まなくなった女王蜂は、働きバチによって巣の外に追い出されること。女王蜂とは言ってはいるけれど、子孫製造工場の役割を担わされていること…。よく知りませんでした、ミツバチのこと。

■芥川さんは、私よりも11歳年上ですが、すごくお元気です。62歳の自分は、前日は本の編集でへばってしまいました。芥川さんを見習わなくちゃ…と、気合を入れることになりました。そして、「そうだ、こういう時はインデアンカレーだ…」と思い、あの甘くて辛い大阪のカレーを、写真展を観覧した後にいただくことにしました(堂島店)。ルーの大盛りに卵。食道と胃が、焼けるようでした。とても刺激的でした。ひさしぶりのインデアンカレーに驚いてしまったようでした。インデアンカレーで喝を入れて、大学に戻りました。火曜日は3回生のゼミです。そして晩は自宅で本の編集作業を行いました。結局、編集作業は、月曜日から金曜日まで続きました。とりあえず、今月分の作業は終えることができました。でも、まだまだ編集作業続きます。

龍谷大学吹奏楽部 第47回定期演奏会

【演奏会のお知らせ】

12月25日(金)、ザ・シンフォニーホールにて龍谷大学吹奏楽部 第47回定期演奏会を開催いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

龍谷大学吹奏楽部における新型コロナウイルス感染拡大防止対策については当部ホームページを御覧ください。

【日程】2020年12月25日(金)

【開演】昼の部 13:30開演(12:30開場)

夜の部 18:30開演(17:30開場)

【会場】ザ・シンフォニーホール

【アクセス】

・JR大阪環状線「福島」駅から徒歩約7分

・JR東西線「新福島」駅1番出口から徒歩約10分

・JR「大阪」駅から徒歩約15分

【プログラム】

・レッドライン・タンゴ/J.マッキー

・交響詩「魔法使いの弟子」/P.デュカス 他

※都合により曲目を変更する場合がございます。

【チケット料金】全席指定

前売り券:S席 1,800円

A席 1,500円

B席 1,200円

(Pコード:188-299)

※当日券の販売は行いません。

※オンライン配信のチケット販売は11月4日から開始されます。

※車椅子・介助者席をご利用の方は下記の連絡先までご連絡ください。

※未就学のお子様はご来場をご遠慮ください。

【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 水曜・日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

ryukoku.windmusic@gmail.com

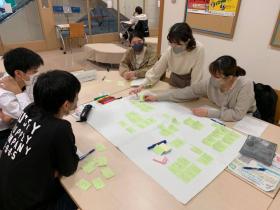

コロナ禍のなかのゼミ

■先週の金曜日、午前10時から始まった「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の後、15時前に大学に戻りました。4回生のゼミがあったものですから。ゼミは、19名ですので、通常は、その人数にあった大きさの教室になるのですが、今はコロナ禍のため、これほどの広さの教室になります。ソーシャルディスタンスを確保するためです。

■で、学生の皆さんは、全員手元を見ています。これは報告者のレジュメをインターネットからダウンロードして各自のスマートフォンで見ているからです。サボっているのではなく、全員、超真面目です(^^;;。報告者の前には、アクリル板の「壁」があります。ゼミにオンラインでしか出席できない学生の皆さんのために、今日の報告やディスカッションを持参したiPadを使って配信します。画像の右端に写っているパソコンみたいなのがそうです。はっきり音声が伝わるように、大学が貸与する外付けマイクも使っています。Zoomで参加した人たちの声も、教室で大きな音量でしっかり伝わってきます。

■ぎこちないわけですが、まあ、なんとかゼミが成立しています。とはいえ、この写真の学生の報告は、かなり興味深い内容でした。実家のある「地元」で、調査に基づき卒論に取り組んでいます。期待したいですね〜。

「地域エンパワねっと」でフィールドワーク

■先週の金曜日のことになります。龍谷大学社会学部が取り組む地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつ、プロジェクト「地域エンパワねっと」で活動する学生たちとフィールドワークを行いました。朝10時にJR大津駅に集合し、中心市街地をまち歩きしました。ガイド役は私です。今回でまち歩きも3回目でしょうか。京町通の和菓子屋さんを訪れたあと、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街を見学。そして柴屋町界隈を抜けて明日都浜大津に行きました。

■明日都浜大津にある大津市市民活動センターでは、机をお借りしてグループワークを行いました。中央学区自治連合会の会長さんに伺ったお話を、KJ法的に整理する作業です。グループワークというと、いつも学内での作業になりますが、たまには学外でやってみるのも良いですね。議論をしながら、慣れた感じでサクサクとグループワークを進めていく学生の皆さんの様子からすると、それぞれの頭の中はだいぶクリアになってきたのではないかなと思います。

■昼食後は、中央学区市民センターで中央学区の体育振興会と子供会育成連絡協議会の会長さんにお話を伺いました。私は、学生の皆さんと会長さんたちと顔合わせができた段階で、4限の講義をしなくてはいけないため、大津駅前から大学に向かうシャトルバスに乗り、瀬田キャンパスに向かいました。聞き取り調査は、うまくいったかな。