琵琶湖の全層循環

今年は琵琶湖の湖底に、なんとか酸素が届いたようだ。よかった、本当によかった。琵琶湖の全層循環。https://t.co/VY2RFkGBj0

— 脇田健一 (@wakkyken) February 2, 2021

■今年の冬は、それなりに厳しい寒さが続いています。そのことが良かったのかどうか…、私にはよくわかりませんが、琵琶湖で全層循環が起こりました。琵琶湖の湖水のうち表層については、冬になると冷気に触れて比重が重くなり、湖底へと沈んで湖底の水と混じり合います。冷気で水温が低くなった表層の水は酸素も十分に含んでいるので、湖底に酸素を運ぶことになります。夏の間は、表層の水は温められ、固定の水よりも軽くなります。水温の違う層が琵琶湖には生まれます。イサザなどの湖底の生物への影響が懸念されていましたが、これで少し安心できる状況になりました。良かった、良かった、本当に良かった。

200,000アクセス感謝!!

◼︎アクセスカウンターが、「200,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。「100,000」の時もそうでしたが、大きな数字を超えたことで、ちょっと達成感のようなものがあります。このサイトのタイトルの下に、大学教員としての私に関する様々な事柄を提示しています。こちらにも書きましたが、私がこの龍谷大学社会学部でどのような研究・教育・地域貢献・学内行政等を行っているのか、あるいは行ってきたのかを、学生の皆さん、教職員の皆さん、一般市民や、滋賀県民の皆さん、滋賀県や近隣府県の自治体(市町村を含む)の職員の皆さんに対して説明責任があるからです。

◼︎このように書くとなにか気張っているように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。サイト内のブログの方は、至って、平凡な日常生活のことをただ単に記録しているような感じです。研究者としての自分の宣伝?!的なことについても、必要最低限の投稿はしていますが、ほとんどはどうでも良い日常の出来事です。しかも、ほとんどの内容は、facebookと同じ内容になることが多いと思います。ただし、facebookをやっている皆さんは、私の年代に近い方達に限定されます。ということで、facebookでつながっていない皆さん(おそらく若い世代の、例えば学生の皆さん)には、このブログをご覧いただければと思い、細々と継続しています。継続できたのも、毎日、どなたかがご覧くださっているからです。最近は、60人ほどの方たちがご覧くださっているようです。

◼︎アクセスカウンターが「190,000」を超えたのは2020年9月20日でした。「10,000」アクセス増えるのに「134日」かかりました。「190,000」から「200,000」までは、やはり「134日」かかりました。ちなみに、アクセスカウンターを設置したのは2012年9月5日です。コツコツとここまで継続してきましたが、8年と5ヶ月ほどの時間が経過しています。「塵も積もれば山となる」ということでしょう。皆様、ありがとうございました。

「人口激減と超高齢化…」

■「40年後の日本は、5人に2人が高齢者で、毎年人口が100万人近く減る社会になる」というNewsweek日本語版の記事です。執筆されているのは、教育社会学者の舞田敏彦さんです。舞田さんは、「データえっせい」というブログを公開されています。時々、興味深く拝見しています。

■さて、40年後というと、私は生きていれば102歳になりますが、まずそんなことはあり得ないと確信を持っています。20年後も怪しいなと思っています。2060年頃というと、私自身のことというよりも子どもたちが高齢者になったときのことになります。私には子どもが2人いますが、生きていることができれば70歳を超えています。その時の高齢者の定義がどうなっているのかわかりませんが、現在のように65歳以上が高齢者ということになれば、私の子どもたちもその時にはとっくに高齢者になっています。毎年100万人減少していくということになりそうですが、それがどのような社会になるのか、なかなか想像ができません。舞田さんは、次のように述べておられます。記事のグラフもお読みください。

グラフの右に目を移していくと、2020年代以降は50万人、70万人、さらには100万人減る時代になると予想される。たった1年間で、だ。ピンとこない人もいるかもしれないが、鳥取県の人口規模の自治体が毎年ごっそり消えていく、と言えば分かりやすいだろう。ある論者の表現を借りると「静かなる有事」だ。

■調べてみました。wikipediaの情報ですが、2018年度であれば山形県が108万9806人、続いて宮崎県、富山県になります。この3県は100万人を超えていますが、その後は100人下回ることになります。秋田県、和歌山県、佐賀県、山梨県、福井県、徳島県、高知県、そして島根県は67万9626人、鳥取県は56万0517人となります。舞田さんが書かれているように、毎年、こういった県の人口分だけ日本全体の人口が減っていくというと、かなり深刻であることがわかります。40年後の時代、日本の社会はどうなっているでしょう。

■先程、2人の子どもたちは高齢者になっていると書きましたが、孫たちの年齢は40歳代前半になります。人口減少によって社会が大きく変化すると、日本に暮らすことはできないかもしれません。舞田さんは、「今のレベルの生産活動を行えているかどうかは分からない。機械化、ICT(情報通信技術)化、移民の受け入れを極限まで進め、どうにか国の体裁を保っているような状況だろう」と予想されています。また、舞田さんは、内閣府の『我が国と諸外国の若者の意識調査』(2018年)の結果をもとに、韓国の若者たちは「若者の国外脱出志向が強い」が、日本の若者たちは「『ずっと自国で暮らしたい』若者が6割と多くを占める」と書いておられます。

■40年後もこの傾向が続くのかどうか、私には全くわかりません。2人の孫たちは、日本には暮らすことができないかもしれません(ひょっとすると、日本には暮らしたくない…かも)。舞田さんは、「若い労働者が海外に出ていく『出稼ぎ大国』になる」かもしれないと危惧されています。ただし、このような人口減少や経済の問題だけでなく、私は.地球温暖化による気候変動の影響がさらに強烈になり、社会の根底の部分にまでも深刻な影響を与えてしまっている…ことが心配なのですが、そうなると事態はさらにややこしくなりますね。孫たちを含めて、将来世代の人びとは、どのような社会を生きなければならないのか。心がとても重くなります。

「大津エンパワねっと」後期報告会

■今年度4月より、地域の方々にお世話になっておりました「エンパワ13期生」が、10ヶ月あまりの活動を終えることができました。先週の土曜日のことになりますが、zoomを使って、オンラインによる「大津エンパワねっと」の後期報告会を開催することができました。

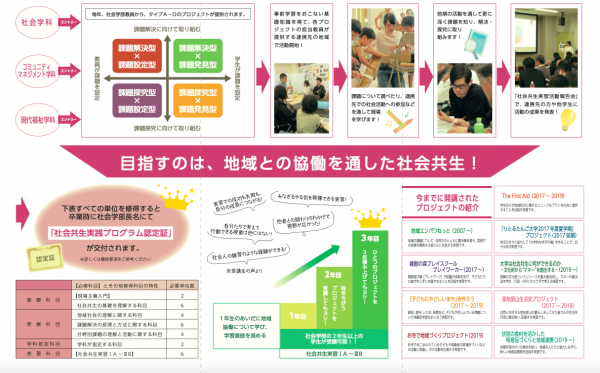

■「大津エンパワねっと」は、2007年に文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代GP)に採択され、大津市の中央学区を中心とした中央地区の方々、そして瀬田東学区の方々との連携の中で、その取組みを進めて参りました。そして、2016年に実施された社会学部のカリキュラム改革以降は、「大津エンパワねっと」を母体として誕生した新たな地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の中に位置付けられることになりました。旧カリキュラム時代から続いてきた「大津エンパワねっと」コース ・ 龍谷大学まちづくりコーディネーター課程も本年度で終了し、来年度からは、「大津エンパワネット」は完全に「社会共生実習」のブロジェクト(地域エンパワねっと・中央、地域エンパワねっと瀬田東)として継続される予定になっています。地域の方々との連携等、実質的なことに変化はありませんが、制度としての「大津エンパワねっと」コースは、ここで一区切りをつけることになります。「大津エンパワねっと」が現代GPとして採択された当時から関わってきた教員としては、大変感慨深いものがあります。

■ただし、今年度、「大津エンパワねっと」にとって大変困難な年度でもありました。地域連携型教育ブログラムと看板を掲げているにもかかわらず、春からの新型コロナ感染拡大により、十分に活動を展開することができなかったからです。前期は、ずっとインターネットによるオンライン授業が続きました。夏期休暇に入る直前になって、やっと学生と一緒に地域の「まち歩き」を実施することができるようになりました。もちろん、このような新型コロナ感染拡大は、大学だけではなく、地域でコミュニティ活動にも大きな影響を与えることになりました。そのような大変厳しい状況の中でも、学生たちをいろいろご指導くださった中央地区と瀬田東学区の方々には、心より御礼を申し上げたいと思います。学生たちも、なんとか自分たちなりの「課題発見」を行い、次の「課題解決」に向けての準備を進めることができそうな状況になりました。今後の、学生たちの取組みにつきましても引き続き、ご指導を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

仰木の「どんど焼き」

■日曜日は午前中、いつものように近くの仰木集落の直売所「わさいな〜仰木」に出かけました。毎週の楽しみです。こういう直売所が近くにあって幸せです。今日は、いつもの駐車場で「どんど焼き」(左義長)も行われていました。仰木には3つの集落があります。以前は、集落ごとに「どんど焼き」を行なっていたそうですが、今では、この直売所の駐車所で一緒に行なっているそうです。ということで、我が家の締め飾りも焼いていただき、有料ですが(200円)餅も焼かせてもらいました。竹の先を割ってそこに餅を挟んだものを購入して、青竹が爆ぜるのにビビりながら、「どんど焼き」の炎でこんがり焼きました。こういうことをしたのは、子どもの時以来だなあ。焼いた餅はその場でいただき、竹は自宅に持ち帰りました。仰木の方の説明では、自宅の裏鬼門の地面に刺しておくと良いとのことでした。さあて、我が家の裏鬼門はどこかな。

■「どんど焼き」の餅を食べながら琵琶湖のことを考えました。これまで私は「とんど焼き」と言ってきました。しかし、仰木では「どんど焼き」です。ということで調べてみると、「とんど」、「とんど焼き」、「どんど」、「どんど焼き」、「どんどん焼き」、「どんと焼き」…全国各地でいろんな呼び名があるようです。

■「どんど焼き」の炎の向こうに、比良山が見えます。先日の雪も、ほとんど残っていないようにみえます。寒さもずいぶん和らぎました。琵琶湖の深呼吸(全層循環)が起こるためには、もっともっと冷えないといけないのでしょうね。素人考えですが…。でも、とっても心配しています。

■以下は、「全層循環」に関する比較的最近の新聞記事です。

「琵琶湖北湖で貧酸素状態が深刻化 上下層の水が混ざる「全層循環」未発生が原因か」(2020年12月26日 毎日新聞)

第53回京都府アンサンブルコンテストで金賞&京都府代表に

■コロナ感染が拡大する中で開催された吹奏楽アンサンブルコンテストで、龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏が金賞を受賞するとともに、京都府の代表になりました。もちろん、無観客の中で、厳重にコロナ対策を実施する中で開催されています。龍谷大学吹奏楽部からは、このグループ以外に別のクラリネット四重奏と打楽器七重奏が金賞、クラリネット五重奏、2つのサックス四重奏、金管八重奏が銀賞を受賞しました。おめでとうございます。全部で7つのグループが出場したわけですね。頑張っています。京都府代表になった皆さんには、関西代表にもなっていただき、全国大会に出場していただければと思います。

本日、第53回京都府アンサンブルコンテストが行われました。当部からは、クラリネット4重奏が京都府代表として選ばれました!!

応援してくださった皆さま、ありがとうございました😊 pic.twitter.com/UARoSvq1CJ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) January 10, 2021

■以下は、龍谷大学のホームページで紹介された記事を転載したものです。

2021年1月10日(日)、2020年度アンサンブルコンテスト京都府大会が京都こども文化会館にて開催され、龍谷大学吹奏楽部からは8団体が出場しました。

アンサンブルは、少人数のチームで音楽を奏でるスタイルで、指揮者がいないので、高い個人技術とぴったりと息の合った高度なアンサンブル力が求められます。コロナ禍で長時間の練習をすることができない中、それぞれのチームごとに明確な目標を掲げ、常に高い集中力も持って練習に励みました。

本番は無観客でのコンテストとなりましたが、「本番の舞台に立つ」ことで、部員にとって本当に良い経験になりました。結果は、金賞3団体、銀賞4団体であり、その中からクラリネット4重奏が見事、京都代表として関西大会への切符を獲得しました。

2月11日(月・祝)開催、関西アンサンブルコンテストは京都コンサートホールにて開催されます。目標は3月に開催されます全日本アンサンブルコンテスト金賞受賞、日本一になることです。

龍谷大学吹奏楽部クラリネット4重奏への応援をよろしくお願いいたします。

(クラリネット4重奏)

曲 目:オーディションのための6つの小品

作 曲 者:J.M.デュファイ

メンバー:植西 七海(2回生・農学部) 小川 里沙(1回生・文学部)、村松 寧音(1回生・国際学部) 森本 仁翔(1回生・社会学部)

「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

ポンキエッリ作曲『ラ・ジョコンダ』第3幕の「時の踊り」

■一昨年の12月26日に、大阪福島のザ・シンフォニーホールで開催された「第46回 龍谷大学吹奏楽部定期演奏会」で演奏された時の動画です。ポンキエッリ作曲『ラ・ジョコンダ』第3幕の「時の踊り」です。最近、YouTubeにアップされました。部員の皆さんは、twittewでこの動画の一部を紹介する際に「ディズニー映画『ファンタジア』やテレビCMにも使用されたこともある、一度は耳にした事がある」と解説されていました。

■オペラのために作曲された作品であり、本来はオーケストラが演奏する曲なのですが、それをあえて吹奏楽で演奏しているわけです。通常の吹奏楽のために作曲された作品とは異なり、演奏する上で大変ハードルが高かったのではないかと思います。私は、練習の初期の頃から時々見学させてもらってきましたが、最初は、なかなか大変だな…と心配していました。もっとも、最後は立派に演奏されています。さすがだなと思いました。龍谷大学吹奏楽部は、若林義人音楽監督の指導のもとで、クラシックの曲を大切にされてきました。吹奏楽のための曲だけでなく、ポップス、そしてクラシックに至るまで、演奏の表現の幅がとても広いなあとずっと感心しています。クラシックの曲を大切にすることが、龍大の吹奏楽部の演奏の底力にもなっているのかなと想像してきました。加えて、元々オーケストラで演奏する作品を吹奏楽で演奏するわけですから、編曲者の方の能力も非常に重要になってくることも知りました。

■ところで、この「時の踊り」、1962年、当時大人気だった「ザ・ピーナッツ」により「レモンのキッス」として謳われています。ナンシー・シナトラのカバーです。もっとも、ザ・ピーナッツといっても、吹奏楽部の現役の部員の皆さんはご存知ないと思いますね。60年近く前の話ですからね。部員の皆さんと話していて、谷村新司の「昴」という曲をご存知ない…ということを知りました。「すみません、申し訳ないですけど、その曲のこと知りません」と言われました。ちょっとショックでした。でも考えてみれば、この曲も40年前の曲ですからね。まして、ザ・ピーナッツなんて…ということになりますね。