第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」

■総合地球環境学研究所が、第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」を開催します(2017年12月20日(水)・21日(木)/国立京都国際会館 Room D)。総合地球環境学研究所の私たちのプロジェクトは、このシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」と深く関わっています。以下は、このシンポジウムの開催趣旨です。

このシンポジウムでは、時間と空間を超えて、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに 焦点を当てた、持続可能な未来への新たなアプローチについて考えます。

現状の、地域におけるコモンズの悲劇に対する理解の背後には、認識され解決されるべき、地域・国・地球規模の間のコンフリ クトやシナジーのような超空間的な課題や、過去・現在・未来を包含する超時間的な課題が存在します。そのなかで、自然・社会・ 制度的な資本・資源の保護、またその開発についての分析が新たな研究の方向性への鍵となります。

ここでは特に、シナリオ開発や統合化指標、社会-環境-経済モデルを利用して、気候変動や土地不足状況下での水関連の課題 を取り上げます。

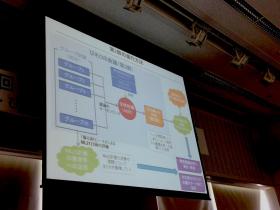

■現在参加している「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」では、流域の環境問題考えていく上で、「異なる空間スケールに分散するステークホルダー間に発生するディスコミュニケーション」という問題に注目しています。これは、流域だけでなく、地球環境問題を考える上でも、非常に重要なポイントになってきます。この原理的な問題意識については、以前参加していた総合地球環境学研究所のプロジエクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」から継承してきたものです。以前のプロジェクトの成果は『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(京都大学学術出版会)にまとめています。この成果本の中で、流域における空間スケールの違いが生み出す問題を、「階層化された流域管理」という考え方・理論的な枠組みを提案しています。

■今回のシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」では、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに焦点を当てる予定になっています。私たちは、この空間スケールの問題に先駆的に取り組んできましたが、今回のシンポジウムからも研究プロジェクトを深化させていくためのヒントが得られるのではないかと考えています。同時通訳もあるようです。環境問題に関心をお持ちの皆様、ぜひご参加ください。私も、20日だけですが参加する予定です(21日は、残念ながらすでに予定が入っています)。

YouTube動画「罠師・片桐邦雄 2017」

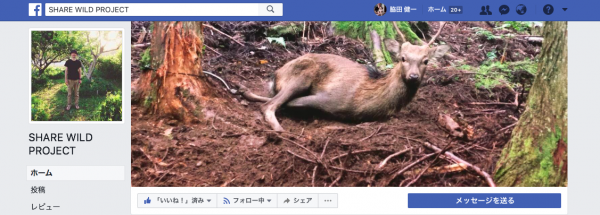

■少し前のことになりますが、東近江市の若い皆さんが取り組んでおられる「SHARE WILD PROJECT」ことを紹介しました(「SHARE WILD PROJECT」という試み)。「SHARE WILD PROJECT」の活動について知ることで、獣害防止のもとで駆除されて、そのあとは廃棄されたままになっている鹿の命、そして命を大切に「いただく」ことの大切な意味を考えることになりました。

■そのようなことと関連する動画を見つけました。動画の説明は、「2017年10月25日に静岡市民文化会館で行われた「片桐邦雄・罠猟の極意と山や川の現在」講演会用に作成した紹介動画」となっています。片桐邦雄さんは、静岡県で現役の罠猟師で、ご自身で野性獣の肉を調理して出すお店も経営されているようです。動画の内容は、罠で獣を捉えるところがあります。人によっては、見ることが辛いかもしれせんが、片桐さんは非常に大切なことを述べておられます。YouTubeの動画は埋め込むことができないようになっていました。以下をクリックしてご覧いただければと思います。

■そのようなことと関連する動画を見つけました。動画の説明は、「2017年10月25日に静岡市民文化会館で行われた「片桐邦雄・罠猟の極意と山や川の現在」講演会用に作成した紹介動画」となっています。片桐邦雄さんは、静岡県で現役の罠猟師で、ご自身で野性獣の肉を調理して出すお店も経営されているようです。動画の内容は、罠で獣を捉えるところがあります。人によっては、見ることが辛いかもしれせんが、片桐さんは非常に大切なことを述べておられます。YouTubeの動画は埋め込むことができないようになっていました。以下をクリックしてご覧いただければと思います。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その1)

■今日は、大津の真野浜で民宿を経営されている山田 英二さんのお宅を訪問しました。実は、今、いろんな方達と連携しながら琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトに取り組もうとしているからです。水草問題といっても、大きくは2つの問題に分けて考えることができます。ひとつは、琵琶湖南湖の生態系の問題。巨額の県費を使って刈り取っていますが、その刈り取った水草を有効利用できていません。もうひとつは、湖岸に流れ着いた水草が腐敗して悪臭を放つという迷惑問題。この水草についても、同様に有効利用できていません。この2つの問題を、様々な方達(市民や市民団体、企業、自治体)の協働のネットワークを構築していくことで、少しでも有効利用できるようにしようというのが、プロジェクトの目的になります。どのような協働のネットワークにより、どのような事業に取り組むのか、詳しいことは、またfbでいつかご紹介できればと思います。ということで、今日は、山田さんのお話しを。

■山田さんとfacebookでお友達の皆さんはよくご存知だと思いますが、山田さんは、真野浜に漂着した水草を丁寧に手作業で集めて乾燥しておられます。水分を含んだ水草をそのままにしておくと、腐敗が始まり、異臭を放つようになるからです。この真野浜で民宿を経営されているから、ということもあるのでしょうが、それよりもこの浜を綺麗にしたい、素敵な浜にしたいという個人的な思いから、流れ着いた水草を集めて乾燥されているのです。最初は手作業でされていたようですが、水分を含んだ水草はとても重く重労働になります。そこで、「身近な材料や道具」を使って、「フォーク2号」という道具を発明されました。これは、一輪の手押し車を二輪に改良して、その先に、農作業用のフォークを取り付けたものです。足の力を使って重たい水草を簡単に持ち上げることができます。テコの原理ですね。最初は、もっと重量級の「フォーク1号」だったらしいのですが、もっと軽くて使いやすいものをということで、さらに工夫されて現在の「2号」に落ち着いたようです。山田さんは、これ以外にも、いろいろ工夫をされています。乾燥した水草や湖岸の樹々の落ち葉を集めてビニール袋に入れる際には、最初にプラスチック板をビニール袋の中に入れて、筒のようにすれば、簡単に水草や落ち葉を入れることができるそうです。すごいな。「フォーク2号」と同様に、これも「身近な材料や道具」でできます。

■山田さんは、こうやって一人でコツコツと浜を美しくする作業をされてきました。そのため、最近は、この浜を散歩される方が多くなったそうです。真野浜は、琵琶湖大橋の少し北側にあります。比良山系や琵琶湖の北湖がよく見えます。とても景色の良いところです。しかし、いくら景色が良くても、悪臭がしていては人は寄り付きませんものね。

■いろいろ気がつかれたこともあるようです。以前と比較して、釣り針とか、釣り関連の捨てられたものが随分少なくなったというのです。釣り客のマナーが向上したのでしょうか。それから、コンビニの袋のようなプラスチックも少なくなっているというのです。もちろん、真野浜に限ったことですから、琵琶湖全体ではどうなのかと聞かれれば、それはよくわかりません。でも、真野浜に限って言えば、アメニティは随分改善しているとのことでした。

■ただ、山田さんの個人的な努力だけではなんともならないことがあります。それは、集めて乾燥させた水草の消費者がいないということです。現在、仕方がないので袋に入れてゴミとして焼却処分してもらっているようです。水草は、乾燥させると土壌改良剤として使えて、作物がよく育つのですが…。もったいないことです。もし、地域社会の中に、この山田さんのされている作業を手伝う人がいて、また乾燥した水草を運んでくれる人がいて、さらにはそれを分配してくださる人がいて、家庭菜園、ガーデニング、学校・幼稚園・保育所の花壇、福祉施設、公園等、様々なところで土壌改良剤として消費する人たちがいれば、焼却処分にしなくて良いからです。

■しかし、地域の人びとのつながりと協働の仕組みがなければ、水草を乾燥させてもそれは焼却処分にするしかないのです。山田さんは、そのことを大変残念がっておられました。もし、真野の地域社会で、真野浜に打ち上げられた水草を有効利用することができたら。ちょっとした人びとの努力と、そのような仕組み自体を面白がることで、協働の仕組みが動き始めたら、素敵だなと思います。そのようなことを山田さんと語り合いました。この真野浜を中心とした「真野浜モデル」ができたらいいなあと思います。今日は山田さんと、こんなお話しをさせていただきながら、2人ともワクワクしてきました。うまくいったらいいな〜。

研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」

▪︎先週の土曜日(7日)、社会科学系ではありますが、多様な専門分野の研究者15人が集まったクローズドな研究集会が東京の公益財団法人日本交通公社で開催されました。この研究集会は、環境社会学会で知り合った東京農工大学の土屋俊幸さんとお仲間が企画されたものです。研究集会のタイトルは、「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」です。春に第1回目が開催されたようでしたが、私は参加できませんでした。ということで、今回の第2回が初めてということになります。どのような趣旨で企画されているのか。以下をお読みください。

持続可能な暮らしを求めて

̶ 地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会 趣旨地方創生が叫ばれている。田園回帰という言葉も聞かれる。確かに悪くはない傾向だ。しかし、何か足りなくはないか。何か欠けてはいないか。問題は地域に流れる時間を捉える⻑期的視点、そして、地域に賦存する自然資源を広域で総合的に捉える空間的な視点だろう。

そして観光立国である。確かに、外国からの来訪客が増えるのは色々な意味で良いことだ。しかし、急ごしらえで外国人に媚を売ることが持続的な観光のあり方とは思われない。地域コミュニティの健全な維持が観光の基盤となるべきだろう。

2017 年は国連が定める持続可能な開発のための観光年である。「持続可能な開発」が国を越えた共通目標として掲げられた 1987 年から 30 年を迎えるが、2015 年に発表された SDGs(Sustainable Development Goals)が MDGs を上回る 17 目標に増えたことも物語るように、残念ながら人々の営みがその理想に向かっているとはいいがたい。

いま、必要とされているのは、スローガンを声高に唱えることではない。真の地域の持続可能な発展のために、地域コミュニティ・観光・地域資源管理を統合的・総合的に捉え、議論することこそが求められているのではないか。そして、研究者には、そうした議論を踏まえて、新たな政策や具体的な課題解決方策の提案、地域へのアドバイスなど多様な役割が期待されているのではないか。

しかし現状を見ると、自然公園、自然保護、地域づくり、エコツーリズム、ガバナンス、農村計画、観光まちづくり、観光計画、農林水産業振興など個々の専門分野で研究の進化を図るにとどまっており、縦割りの壁を越えて議論が行われることは、驚くほど少ない。学会群もその延⻑にあり、近接する他分野の知見や意見に触れる機会はほとんどない。

地域社会と資源管理、観光がこれまでにないほど近接した関係にある今、複数分野の研究者が共通認識をもち、横断的に論じあう機会づくりは急務である。本研究集会は以上の認識に基づき、分野横断型議論の共通基盤となる人的ネットワークを構築することを目的とする。

そして、われわれは、まず、現場で活動を続ける社会科学研究者に呼びかけることにした。自然保護地域・自然再生地域で顕著な生態学者の、社会科学的アプローチに踏み込むことも辞さない現場主義には敬意を表するが、それは自然科学ないしは自然科学者の独善にも通ずる。ここでは社会科学、そして社会科学者が何を現場でできるのかを問いたい。現場には縦割りはない。あるのは地域、地域の問題・課題であって、専門外を理由に逃げることは赦されない。一方、縦割りを超えたところには、多くの発見と新しい出会いが待っている。そうした現場でもまれ、悩んできた研究者が、この研究集会の主役である。

▪︎この日の話題提供者は、北海道大学の宮内泰介さんでした。話題提供のタイトルは「社会の順応性を引き出す支援と合意形成」です。この話題提供の内容をご紹介しながら、ディスカッションの段階で私が行った発言(問題提起)についても、ここで改めて文章にしておこうと思います。(続きます)

命のお裾分け

▪︎先日伺った東近江の若い友人から、鹿肉のお裾分けが我が家に届きました。ありがとう!東近江の友人は、「SHARE WILD PROJECT 2017」という活動のメンバーです。この活動の詳しい説明については、過去のエントリー「『SHARE WILD PROJECT』という試み」をお読みいただければと思います。この鹿肉が我が家に届くまでのことを少し。

▪︎先日、罠で捕獲された鹿を引き取り、夜中に解体して、早朝より皮剥と生肉の作業が行われました。私は、「SHARE WILD PROJECT 2017」のメンバーではないのでのですが、もし良ければ作業を見学できるかも…ということで、連絡をしてくださったのです。皮を剥いで枝肉にするまでは、「SHARE WILD PROJECT 2017」の代表であるウエノチシンさんがされるわけですが、余分な脂肪をとったり、料理しやすい形に精肉していく作業は、仲間のメンバー4名が取り組んだのだそうです。精肉された鹿肉は、真空パウチにします。背骨のすき身までミンチにするとのことです。通常、駆除された鹿は山の中に放置されるわけですが、この「SHARE WILD PROJECT 2017」の皆さんは、その捨てられ放置されてしまう鹿を引き取り、手間と時間をかけて精肉にして、命を最後まで大切にされているのです。もちろん、大変な作業ですが、楽しみながら、そしてしっかりとした理念を共有しながらの取り組みです。

▪︎過去のエントリーにも書きましたが、私が非常に興味深いと思ったことは、駆除された鹿の数だけ、山に苗木を植えていくことも同時にされている点です。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。

このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。

▪︎というわけで、東近江の友人家族も、今回の精肉作業参加されたようです。そして、過去にパウチして冷凍保存した鹿肉を我が家に送ってくださることになったのです。たくさん鹿肉が手に入ったので、おそらくはストック分を我が家に回してくださったのだと思います。ありがとう。大切にいただきます。我が家にも分かち合っていただき、本当に、感謝・感謝です。

▪︎いただいた鹿肉は、ロース肉の塊、モモ肉のハバキの部分、モモ肉の筋の部分です。鹿肉料理のレシピ、いろいろ検討してみます。

「SHARE WILD PROJECT」という試み

■東近江で、大変興味深い活動をされている若い方達のグループの皆さんと出会う機会がありました。「SHARE WILD PROJECT」という活動をされている皆さんです。代表のウエノチシンさんが、facebookで全てのみなさんに対して以下のような、呼びかけのメッセージを発信されていました。まずは、お読みいただければと思います。すでにメンバー募集は締め切られていますが、以下のメッセージにはこの活動の「精神」が表現されています。

< SHARE WILD PROJECT 2017 メンバー募集開始 >

山に植えた小さな苗木も芽吹きの季節を迎えた。

僕たちもそろそろ始める時期ではないだろうか。昨年度、僕の住む市で有害鳥獣とされ捕獲された鹿・イノシシの数は通算1000頭以上になりました。しかし、捕獲された野生獣は食肉として一般流通することはほとんどなく、猟師達の手によって山の中でそのまま廃棄処分されました。

野生獣用食肉処理及び販売の許可を持つ施設がこの地域には一棟もありません。

県内全体でも処理施設は指で数えるほど。家族が猟師でもない限り、日々の食卓に野生肉が並ぶことはほぼありません。

市の予算では今年も野生獣用食肉処理施設の建設は予定されていません。

有害鳥獣捕獲に対する猟師への報奨金制度は今年度もそのまま継続されるので、有害鳥獣は捕獲される度にまた山の中で廃棄されていくことになるのでしょう。このような事実は決してこの市だけの問題ではなく、全国規模で広がっています。

ごく一部の地域を除き、1998年からずっと野生の命は廃棄され続けてきました。世界中のありとあらゆる食材がスーパーマーケットやインターネットで簡単に手に入る一方、身近にある大切なものを日々捨ててしまっている僕らの暮らしは果たして豊かと言えるのだろうか。

貨幣資本主義社会は何かを売ることと買うことでほぼ成り立っているが、自然界は何億年も前からずっと与えることと与えられることの絶妙なバランスの中で成り立ってきた。

人間だけが自然の循環から抜け出し、自然をコントロールしようとした結果、自然界のその絶妙なバランスが一気に崩れ始め、様々な問題を生み出すことになってしまった。農業被害を食い止める、自然環境を守るという聖訓の影で野生獣の駆除を続け、そのまま廃棄していくことが僕らだけでなく、未来を生きる人たちにとって果たして最善の策なのだろうか。

僕は社会やコミュニティが抱えている問題を行政や企業だけに頼るのではなく、草の根的に一人ひとりが真摯にこの問題に取り組まなければ、この美しい自然も伝統的な狩猟文化も近い将来守ることができなくなると思います。

そして、それは山間部に生きるコミュニティだけでなく、街に住む僕たちの日々の暮らしにも大きく関わってきます。

野生的で良質なものを貪欲に探し、それを積極的に分かち合いながら共に生きていくことは持続可能な社会を実現させていく為に欠かせないことだと思い、数年前から準備を進めてきました。

そして、昨年の6月半ばに「SHARE WILD PROJECT」を発表し、支援を募り活動を始めました。僕は地元の猟友会に所属し、市からも有害鳥獣駆除員として年間登録されています。

しかし、積極的に自らの手で罠をかけ、捕獲するつもりはありません。その代わりに有害鳥獣として捕獲・廃棄される運命にある野生獣の命を猟師から引き獲ることに尽力しています。

自らの手でとどめを刺し、山から運びだし、解体・精肉し、その肉を食べて生きています。そして、一頭に対して一本ずつ小さな苗木を育て、捕獲された山に植樹しています。

昨年度は、有害廃棄獣30頭の命を引き獲り、30本の苗木を山に還し、20本の果樹苗木を庭と畑に植えました。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。SWPは自然と共存する人間としての生き方を探る旅であり、僕らが生きたい未来をリアルに創造していく活動です。

メンバーそれぞれのバックグラウンドや経験、知識や興味を活かして、このプロジェクトの持つ潜在的ポテンシャルをさらに引き上げ、胞子を飛ばすように全国各地に野生の恵みを分かち合える文化を拡げていくことを目指します。

10年後、20年後、いつかこのプロジェクトが消えた後も、各地で自らの手で木を植え、野生の恵みを分かち合い、この小さな森が創られた物語を未来の子供たちに伝えてくれる人が残ると信じています。

■facebookで、滋賀県内にももっと野生獣用食肉処理施設ができないかなあと、ぼやいたところ、知り合いの方が、「SHARE WILD PROJECT」という活動があると教えてくれたのです。この活動に関わっている皆さんから、鹿の獣害問題、加えて、駆除された後にただ廃棄されてしまっていることについて、いろいろお話しをお聞かせいただきました。獣害問題と向き合いながら、命の乱獲を防ぐ代替案を模索されている若い皆さんの活動に強い関心を持ちました。お会いした日は、ウエノチシンさんが処理された鹿肉を美味しくいただきました。きちんと処理した鹿肉は、本当に美味しいです。ローストビーフならぬローストディアをいただきましたが、柔らかく、深い味わいのある肉でした。鹿のスネ肉のシチューもいただきました。どれもとっても美味しかった。命を最後まで大切にして味わい尽くすことの大切さも、実感しました。

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

■8月19日(土)に長浜市湖北町尾上で開催された「あめのうお倶楽部」主催の「湖北びわます満喫ツアー」に参加しました。この日のツアーでは、早朝にビワマス漁の見学をした後、お昼にはビワマス料理を堪能しました。

■早朝にビワマス漁を見学させていただくということから、朝3時半に起床。4時に自宅を車で出発して、長浜市湖北町尾上に向かいました。尾上には5時半過ぎになんとか到着しました。そして、他の参加者の皆さんと一緒に船に乗って尾上漁港から出航し、奥琵琶湖でのビワマス漁の見学に向かいした(トップの写真は、出港後に撮ったものです。遠くに伊吹山のシルエットが確認できます)。ビワマスは、琵琶湖にしか生息しない琵琶湖の固有種、サケ科の魚です。この季節のビワマスは、脂が乗って大変美味しいことで知られています。昨年は、トローリングでビワマス釣りを経験しました。その時のことは、「ビワマスを釣った!!」をお読みいただきたいと思います。また、昨年も、「あめのうお倶楽部」が近江八幡市沖島町で主催したイベントに参加しました。その時のことも、このブログにアップしてあります。「あめのうお倶楽部」です。ここには、「あめのうお倶楽部」の説明もしてあります。

■さてさて、話しを元に戻しましょう。尾上漁港を出港した私たちの船は、奥琵琶湖で操業している一艘の刺し網漁船に近づいて行きました。すると驚いたことに、その漁船には、漁師さんとともに、昨年、ビワマスのトローリングに私を連れていってくださった滋賀県立琵琶湖博物館の桑原雅之さんが乗っておられました。桑原さんは、網にかかったビワマスの撮影と計測をされていました。ビワマスの調査です。おそらく、刺し網を引き上げた場所についても、GPS等で確認されていたはずです。漁船に近づくことができたので、桑原さんと少し話しをすることができました。この日、刺し網で獲れたビワマスはすべて琵琶湖博物館がサンプルとして買取り、何を食べているのか胃の中を確認するとのことでした。

■昼食会は、尾上にある民宿で開催されました。ビワマスづくしです。加えて、イワトコナマズの刺身もいただきました!どちらも大変美味しい!赤い身はビワマス、白い身はイワトコナマズです。このほかに、ビワマスの味噌漬けの焼き物、ビワマスの皮の唐揚げ、ビワマスの卵を使った酢の物、さらにビワマスと一緒に炊いたビワマスの炊き込みご飯(アメノウオご飯、マスめし)もいただきました。この他には、鮒寿司も楽しむことができました。もう、最高ですね。この日は車を運転して帰宅せねばならなかったので、残念ながら、お酒はいただくことができませんでした。ああ、もったいない。残念ですね。

■昼食会の前には、「あめのうお倶楽部」のお手製の「ビワマス検定」や会長さんによる講演もおこなわれました。会長さんからは、与謝蕪村の「瀬田降りて志賀の夕日やあめのうお」という俳句が紹介されました。私もこの蕪村の俳句のことを知っていました。琵琶湖博物館の初代館長である川那辺浩哉さんが、『知っていますかこの湖を びわ湖を語る50章』という本の中で、この蕪村の俳句に触れておられたからです(詳しくは、「琵琶湖の固有種、ビワマス」をお読みください)。でも、蕪村以外にもビワマスの俳句があるんじゃないのか…と思って少し調べてみることにしました。すると、江戸中期の俳諧師で高井几董(たかい・きとう)という人がいました。高井は、「捨てるほどとれて又なし江鮭」という俳句を残していたのです。江鮭は、俳句の季語で、「あめのうお」と読みます。ビワマスは、昔こう呼ばれていました。この俳句の意味ですが、ビワマスは捨てるほど獲れていたけれど、二つと無い、こう上ない美味しさだ…という意味でしょうか。俳句の教養が無いものですから、正確なところはわかりません。捨てるほどビワマスが獲れる…、江戸時代の琵琶湖の豊かさを想像しました。

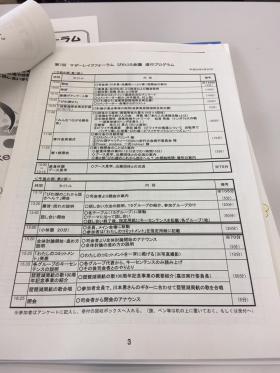

「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」

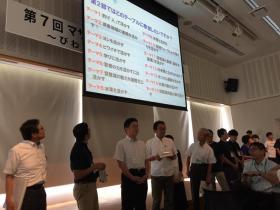

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■午前中の第1部は「みんながつながる報告会」でした。最初の報告は、「淡海を守る釣り人の会」の皆さんから「釣り人による清掃活動」の報告でした。この団体の皆さんは、プラックバス釣りの愛好家の皆さんによって組織されています。ブラックバスは、外来生物、滋賀県では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づいて、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」になっており、駆除の対象にもなっています。一見、琵琶湖の環境保全とは正反対の立場のように見えないわけではありませんが、釣り人自らが琵琶湖の清掃活動に取り組む活動をされていることから、今年2月に開催された「淡海の川づくりフォーラム」では「マザーレイク賞」を受賞されました。「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合う」ことを話しあう場でもあります。そのような「びわコミ会議」にふさわしい報告だったように思います。「釣り人による清掃活動」の他にも、湖東地域の企業にお勤めの皆さん「生物多様性 湖東地域ネットワーク」による「『トンボ79大作戦』~湖東地域のトンボを救え!~」の報告、ヨシ業者さんである「葭留」さんによる「ヨシと造形」に関する報告、自転車でびわ湖を1周する「ビワイチ」を推進する滋賀県庁「ビワイチ推進室」による報告が行われました。また、1つ前の投稿にも書きましたが、今年も参加する「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の実行委員会、「びわカンゴルフコンペ」「Flower produce ichica」の関係者のも皆さんから寄付が行われました。

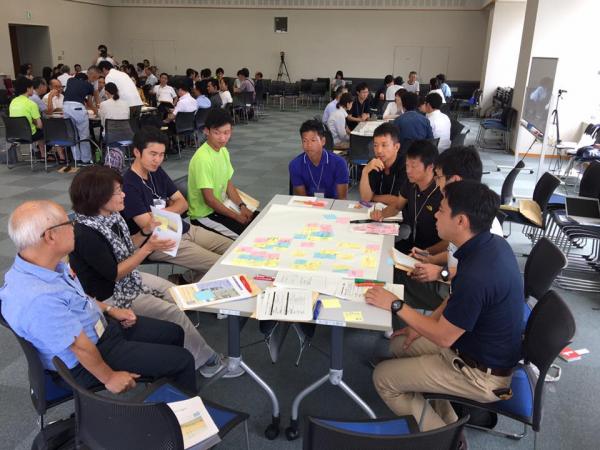

■午後からの第2部「びわ湖のこれから、話さへん?」では、以下のようなテーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。各グループでのディスカションは「キーセンテンス」としてまとめられ、参加者全員の前で発表をされることになります。そうやって、グループディスカッションの内容を簡単に紹介することで、参加者全員で情報を共有し、緩やかに繋がっていくのです。私が参加したグループのテーマは、「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」です。

1.釣り「人」で活かす! ~びわ湖への恩返し、感謝の気持ちを込めて。~

2.湖東地域の連携を活かす! ~湖東地域のトンボを守るため、市民、団体、企業ができることは?~

3.ヨシを活かす! ~ヨシの保全と活用を考える~

4.ビワイチで活かす! ~ビワイチの推進について~

5.学びに活かす! ~びわ湖で学ぶ・びわ湖を学ぶ~

6.若者の力を活かす! ~若者が滋賀の魅力を発信していくには?~

7.びわ湖の魅力を国際化に活かす! ~海外にびわ湖の魅力を伝えるには?~

8.水草を活かす!~どうする?びわ湖の水草問題!~

9.水害と生きる!~どうやって水害から命や財産を守る?~

10.地域フォーラムとの繋がりを活かす!~地域フォーラムの現状と今後に向けて~

11.びわ湖と農業を活かす! ~びわ湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界農業遺産に!~

12.外来種と生きる!~びわ湖における外来種問題、どうする?~

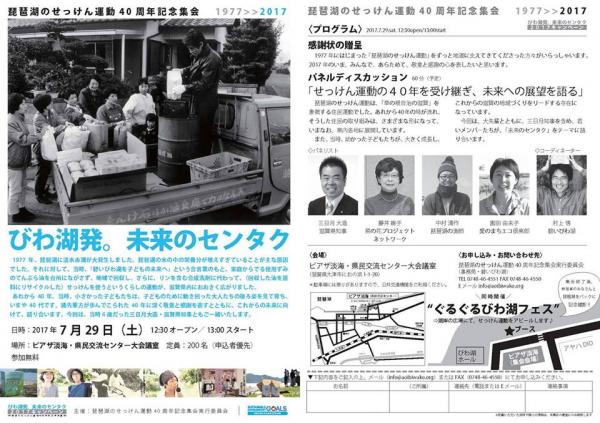

13.せっけん運動を活かす!~せっけん運動40年「未来のセンタク」循環するくらしへ~

14.水源の森を活かす!~びわ湖水源の森を守り活かす自伐型林業~

15.琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ「なぞり周航」と「びわ湖音楽祭」

■これは、個人的な考えですが、ヨシ群落を保全していくためには、単にヨシ群落を造成して面積を増やしていくだけではあまり意味がないと思っています。保全に必要なヨシ刈り等の作業に取り組んでいる地域の皆さんが、横に「つながる」必要があると思っています。ヨシ刈り等の作業は、地域コミュニティ、そしてヨシ業者さんが、それぞれ個別に取り組んでおられます。特に地域コミュニティのみなさんにとって、冬季のヨシ刈りは辛い作業になるようです。肉体的な辛さだけでなく、そのような作業を毎年継続していくことが気持ちの上でも辛くなってきているとお聞きしています。私は、このような個別にやっておられるヨシ群落保全の活動が、もっと横にゆるやかにつながっていく必要があるのではと思っています。現在、滋賀県庁の方で確認のための調査していただいていますが、琵琶湖の周囲では、様々なコミュニティや団体がヨシ群落の保全に関わっておられます。それらのコミュニティや団体が横に「つながる」ことで、相互に励まし合い、ヨシ群落に関する「有益な情報」を交換することが可能になるのではと思っています。さらに、ヨシ群落を保全する作業の「社会的意味」を確認することになるのではと思っています。この「つながる」に加えて、そのようなネットワークの活動を、多くの皆さんに「しらせる」ことも必要です。ヨシ刈りのボランティア等に来ていただくために「しらせる」ということもありますが、ヨシ群落を保全するために地道に頑張っている方たちがいるということを多くの人びとに知っていただくことが、まずは大切なことなのかなと考えています。そして、そのような知ることの次には、経済的にも精神的にもヨシ群落保全の活動を「ささえる」ことが求められることになるでしょう。ヨシ群落保全のためには、そして刈り取られたヨシが活かされ活用されていくためには、「つながる」「知らせる」「ささえる」、この3つがうまくつながっていく必要があります。そのための制度や社会的な仕掛けが必要になります。保全活動を通したヨシ群落と人びとの関係、ヨシ群落を媒介とした人と人の関係、その両者がうまくつながり両者の関係が生み出す力に注目する必要があるのです。

■話しが、グループディスカッションからそれてしまいました。「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」のグループには、ヨシ業者「葭留」の社員、滋賀県庁職員、野洲市役所職員、学生、ヨシを活用した製品をつくっているコクヨ工業の社員、環境団体のボランティアの皆さんが集まりました。まず、話題になったのが、琵琶湖のヨシを活用しようにも、身近なところに売っていない、どこに求めればよいのか…ということでした。ホームセンターに行けば、日よけのためのヨシズが売られていますが、あのヨシは多くのばあい中国産です。ガーデニングや家庭菜園に、日曜大工や子どもさんたちの工作に、日常生活の中でヨシを素材として活用したいけれど、ホームセンターには売っていないという意見が出ました。例えば…ということなんですが、ヨシと、今、琵琶湖の南湖で問題になっている水草を原料にした堆肥、それらに加えてプランターや苗や種を「琵琶湖セット」にして売ってくれたらなあと思うのですが…。ヨシ刈りをしたヨシをコクヨ工業さんでは、パルプにヨシを混ぜて紙製品を生産されており、私も購入して使っていますが、ヨシそのものについては手に入れることが大変難しいのです。

■「葭留」さんは屋根の資材としてヨシを使われているわけですが、大変面白いイベントを毎年開催されています。「西の湖 ヨシ灯り展」です。「葭留」さんは、10年前から「西の湖ヨシ灯り展」というイベントを開催されています。こちらをご覧いただきたいのですが、大変幻想的な風景が生まれます。「葭留」さんでは、ヨシの利用・活用を目的に、新しい使い方を提案・活用していきたいとの思いから、このようなイベントを開催されています。「葭留」の社員の方からは、ヨシを屋根の資材だけでなく、現代風のお洒落な建築資材としても活用の模索が始まっていることをお聞きしました。灯だけでなく、いろんなデコレーションにも使えそうです。もっと「ヨシってかっこいいな、お洒落だな」と思えるような活用の仕方をみつけて、それを情報発信していかないとね…という話しになりました。

■ディスカッションでは、ヨシの「活用」というテーマから、ヨシを素材として活用することに話しが集中しましたが、もっと別の「活用」の仕方があるよと意見を出された方がおられました。野洲市役所の職員の方です。ヨシ群落をもっと遊びの楽しみの場として「活用」していこうというご意見です。「子どもたちが、カヌーやカヤックに乗った時、一番喜ぶのは、琵琶湖よりも実は内湖やヨシ群落の中なんですよ」。なるほど。何か、探検するような気分になるのでしょうね。「カヌーやカヤックに乗ってヨシ原の中に突き進み、陸に乗り上げるって楽しいんですよ」。おお、いいですね〜。私はもカヌーやカヤックに関心があるので、そのような遊びをぜひやってみたいものです。子どもでなくても、大人でも、ヨシ群落の中で遊ぶと面白いと思います。ヨシ群落の中でキャンプをしたりできるといいなあと思います。ヨシ群落といえば、私にとっては「琵琶湖の原風景のひとつ」であるわけですが、それでは「外」から眺めているだけなんですね。もっと、「中」からヨシ群落を楽しむことが、ヨシを身近な存在にしていくためには必要ですね。ヨシ刈り作業にボランティアとして参加された方は、「ヨシを刈り取った場所にいると、周りのヨシに風が遮られて、上からはお日様が照ってきて、冬なのにとてもポカポカして気持ちがいいんですよ」と楽しそうに語っておられました。ヨシ群落の持っている楽しさを、もっと知りたいものですね。

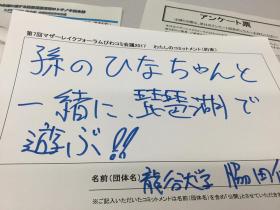

■「びわコミ会議」の第2部では、グループディスカッションの内容を、簡単なキーセンテンスにまとめて、全員で共有することになっています。私たちのグループのキーセンテンスは、「もっと身近に! もっとオシャレに! もっと楽しく!」になりました。各グループごとのキーセンテンスが発表された後は、参加者個々人が今年の琵琶湖へのコミットメント(約束)を書くことになっています。これらのコミットメントは記録され、来年の「びわコミ会議」で、このコミットメントがどれだけ達成できたのか、各自で振り返ることになっています。例年、このコミットメントでは、「流域再生の研究に励む」だとか、いろいろ仕事がらみのことを書いてきましたが、今年のコミットメントはちょっと違います。孫と琵琶湖で遊ぶことを、コミットメントにしました。プライベートなところでのコミットメントになりますが、世代を超えて琵琶湖の素晴らしさを伝えていくって、とても大切なことだと思うんですよね。

■グループディスカッションのテーマのひとつは、「琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ『なぞり周航』と『びわ湖音楽祭』」でした。「琵琶湖周航の歌」が誕生してから今年で100年になります。ということで、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんがそのグループのまとめ役でした。嘉田さんからは、今年の100周年事業の内容が紹介されました。そして最後は、司会をされた川本勇さんのギター伴奏で、最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を合唱することになりました。滋賀県内で人が集まると、よくこの「琵琶湖周航の歌」を歌います。滋賀県民の愛唱歌ですね。みなさん、喜ばれておられました。来年も、この「びわコミ会議」の最後は、「琵琶湖周航の歌」で締めてもらいたいなあと思います。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■中井さんは、琵琶湖博物館の開設準備室時代から琵琶湖博物館の開館の時期、そして私が岩手県立大学に異動するまでの間、同僚でした。奥琵琶湖の水中に潜って、水中にいるブラックバスを観察し記録を取る調査を見学させてもらったこともあります。それから20年経ち、中井さん、いやいや当時の呼び方で言わせていただければ中井くんなんですが、中井くんは今や外来生物の第一人者です。本務の博物館の学芸員よりも、兼務の自然保護課での外来生物問題の方が多忙なように見えます。淺野くんは、今年の7月に、総合地球環境学研究所のポスドクの研究員から、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの研究員に異動されました。センターの生物多様性のポストに採用されたそうです。淺野くんの就職祝いを、改めて「利やん」でやらないといけませんね。この日は、うまい具合に焼酎のボトルが空になり、新しいものをキープすることになりました。下の写真がボトルにぶら下げられることになります。2004年から始まって、110本目。今回は、中井くんと淺野くんと一緒です。良い記念になりました。写真は「利やん」のマスターが送ってくださったものです。いつものことながら、マスターの光山くん、ありがとうございました。

滋賀テックプラングランプリにて理工学部 山中講師が最優秀賞、企業賞を受賞しました

■ブランド浸透Webサイト『Brand Center』に、以下の記事が掲載されました。

2017年7月15日(土)に開催された、第2回滋賀テックプラングランプリにて、理工学部環境ソリューション工学科山中裕樹講師が最優秀賞と企業賞(ヤンマー賞)を受賞しました。

本イベントは本学も加盟する、「滋賀発成長産業発掘・育成コンソーシアム」により運営され、”モノづくり” ”水・環境”等の課題解決に資する研究開発シーズを発掘することを目的としています。

7月15日(土)の最終選考会では、それまでの選考を勝ち抜いた9チームのファイナリストのプレゼンテーションが行われました。

山中講師は、「環境DNA分析が切り開く生物モニタリングの未来」と題して、プレゼンテーションを行い、見事最優秀賞と企業賞(ヤンマー賞)を受賞しました。

■私自身は、山中先生と直接の面識はありませんが、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト関連では、琵琶湖の周囲にある内湖の魚種の調査を、環境DNAの手法を使って調査していただきました。この環境DNAについては、以下をご参照いただければと思います。