「円空-旅して、彫って、祈って-」(あべのハルカス美術館開館十周年記念)

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

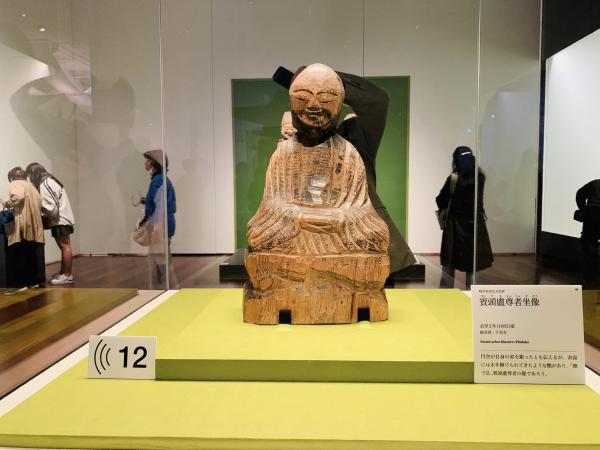

▪️仏様は、私たちが気がついていないだけで、すぐそばにいらっしゃいます。円空仏は、そのことを教えてくださいました.トップの写真、これは賓頭盧尊者坐像(ビンズルソンジャザゾウ)です。すごく優しい笑顔ですね。円空仏には、憤怒の表情の仏様と、柔和な表情の仏様がおられます。この賓頭盧尊者坐像は、大変柔和な笑顔です。よく知らなかったのですが、自分の体の悪い部分と賓頭盧様の同じ所を撫でると、病気やケガが治るとされているようです。知りませんでした。ですから、少し手垢で黒くなっています。というのも、賓頭盧様は釈迦の弟子の1人で、「神通力」で人々の病気を治癒されていたのだそうです。なるほど、です。

▪️図録を読んでいると、いろんなことを知ることができました。この展覧会で展示されている仏様もそうなのですが、若い頃の円空仏はつるりとした表面ですが、しだいに、ノミで彫ったまま荒々しい仏様になっていきます。図録の解説の中で、円空が残した歌について、円空学会の理事長である小島梯次さんが次ように述べられていました。「庶民の信仰・円空仏」というタイトルです。

作りおく神の御形の圓なる浮世を照すかゝみ成りけり

造顕した像の「圓なる」は、「浮世を照らすかゝみ」であるとしている。円空像の「圓なる」(やすらか)は、「浮世」すなわち(庶民の世界)を映したもの「かゝみ」(鏡)ということである。

庶民の世界における信仰は、すべてを受け入れ、なにも排さないという融通無碍を特徴とする。その根底には優しさと逞しさがある。優しさを形として表すのは微笑みが最もふさわしい。逞しさは強いノミ跡に凝縮されている。「円空仏」は、まさに庶民信仰の中で育まれてきたということができ、本論の「庶民の信仰」と冠した所以である。

スマホの小画面に多くの世界が閉じ込められてしまっている現在、円空仏の持つ真の優しさと逞しさの世界が、今後必要とされていく予感がする。

▪️円空は、64年の生涯で、現在の都道府県名でいえば、岐阜県に生まれて岐阜県で育ったのち、青森、北海道、愛知、奈良、みえ、茨城、群馬、栃木、長野、滋賀と歩きながら、全国各地の霊場を旅しながら、円空仏を彫り続けてきました。そのことを通して、人びとが「ありがたい」と強く感じ、さらに信仰を深めていきやすくすることで、人びとの信仰を支えてきたのではないでしょうか。

▪️写真についても説明しておきます。トップは、すでに説明しました。賓頭盧尊者坐像です。2段目左は不動明王立像、右は両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)、3段目は護方神立像。最後のものは観音三十三応現身立像(かんのんさんじゅうさんおうげんしんりゅうぞう)

長浜市早崎の「魚のゆりかご水田」

▪️今日、長浜市早崎の農家、松井賢一さんが、ご自身で営農されている「魚のゆりかご水田」にコイとフナが遡上したと投稿されていました。春です。

東京農工大学名誉教授・土屋俊幸さんの最終講義

▪️3月23日、東京農工大学名誉教授である土屋俊幸さんの最終講義が行われました。土屋先生と書くべきところですが、長年に渡り親しくさせていただいてきたので、あえて土屋さんと書かせていただきます。さて、私は、オンラインではありますが、この最終講義を聴講させていただきました。どうして名誉教授が最終講義なのか。普通は、最終講義を行なった後、名誉教授になるものですよね。それは、コロナ禍のせいなのです。コロナ禍のせいで最終講義が4年遅れになってしまったようなのです。しかし、コロナ禍でオンラインを使うことが当たり前になったので、私のように関西に暮らしている者でも、土屋さんの最終講義を聴講することができたわけですね。

▪️土屋さんとの出会いは、ずいぶん昔のことになります。土屋さんは林政学の人ですが、環境社会学会の会員にもなっておられて、土屋さんが岩手大学におられるときに出会っています。確か、どこかで開催された学会の大会から、電車で一緒に岩手に帰ることを記憶しています。おそらくは、出会ってから四半世紀は経過していると思います。

▪️土屋さんは、最近は大津にも毎年1回出張されます。大津市に全国の自治体職員のための研修施設があり、そこで講義をされているのです。で、晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での飲み会になります。そこでいろいろ議論をすることになります(飲み過ぎて細かな内容を忘れてしまうのですが)。また、土屋さん達が主催されている研究集会にも参加させていただいていますが、そこでもいろいろ議論させていただいています。飲みながら、そして研究集会で議論している際の、「根本にある問題意識」は、昨日、土屋さんが最終講義で話された内容の「根本にある問題意識」と、相当部分で重なりあうのではないかと思っています。

▪️最近出版された、シリーズ環境社会学講座 第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(宮内泰介・三上直之編, 新泉社)で執筆させていただいた拙論の中で使用した用語をあえて用いれば、「『支配-従属』問題を回避する計画は可能なのか、どうすれば回避できるのか、そのことをどのように学術論文という形で表現できるのか」ということになるのではないかと思います。手前勝手なまとめをしていますけど。私の専門は林政学ではありませんが、こうやって振り返ってみると、勝手な思い込みかもしれません。でも、深いところ(メタレベル)で土屋さんと問題意識を共有させていただいてきたように思っています。ありがたいことだと思っています。いろいろ見渡しても、問題意識を共有できる方達が少ないからです。丁寧に議論の相手をしていただいてきたことに心より感謝いたします。

▪️土屋さんは、昨日の最終講義で「自然資源社会学」と「林政学」に関して学術書を執筆されると宣言されておられました。それらの書籍で、私が土屋さんと議論していた水準をきっとブレイクスルーしてくださるに違いないと期待しています。土屋さんは、私よりもちょっと年上の兄のような存在なのですが、意欲的、精力的です。名誉教授になっても引退という二文字は土屋さんには関係ないようです。今も、研究、社会貢献ともに現役で頑張っておられます。すごいなと思います。

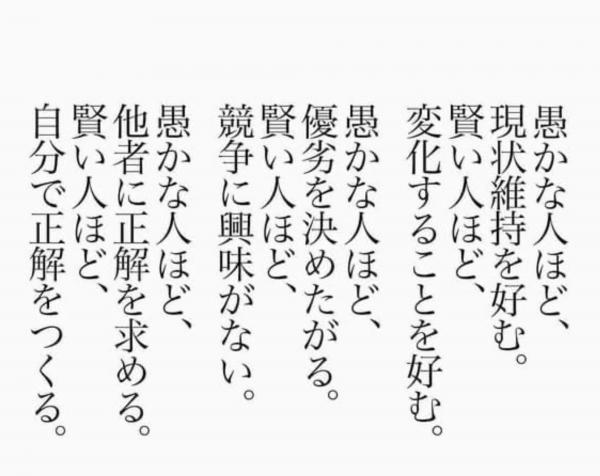

お寺の掲示板

▪️ああ、なるほど。これは学問の世界も同じですね。学問の世界は、どうしても「ジャーナル共同体」になってしまいます。学会誌=ジャーナルを中心として、評価も、研究費も、人事も決まっていく傾向があります。「そんなの、どうでもええわい」と踏ん切れて、自分がやりたいこと、知りたいことが、迷わずできると違うんでしょうけどね。つまらぬ学会政治から抜け出して、自分がやりたいこと、自分自身で判断したやるべきこと、それができるかどうか。最後の、「愚かな人ほど、他者に正解を求める」という部分。この「他者」が「師匠」だったりするわけです。「先生に褒められたい」ということが、無意識のうちに前提になっているわけです。いつも師匠の評価を気にしながら仕事をしていたのでは、それはエピゴーネンでしかありません。縮小再生産…だと思います。学問の発展はありません。

▪️声を小さくしますが、大学の運営(学科、学部、全学…)も同じかなと思います。個人的意見ですけど。

茅野さん親子との交流

▪️昨日は、長野県の松本で暮らしている茅野さん親子と、京都であって、交流しました。茅野さんは、信州大学に勤務されている環境社会学者です。私よりも20歳若い方ですが、仲良くしていただいています。お子さんの方は、この4月から小3と小6になる男の子です。お2人の関心は、「鉄道」と「淡水魚」です。鉄道といっても、彼らの関心は「国鉄」に焦点化されています。国鉄時代に製造された車両を追いかけておられるのです。

▪️お父さんである茅野さんも手伝って、あらかじめどのあたりに出会いたい車両が走っているのかを絞り込むのだそうです。インターネットの情報でそういうことができるのです。お父さんの茅野さんも鉄道に多少は関心はあっても、主導権は息子さん達にあります。今日は、松本を出発して関西までやってこられました。その上で、ターゲットである、大和路線に最後に残った201系ウグイス色と出逢いに行かれたのでした(私自身は、よくわかっていません)。運用を調べて時刻のねらいを定めた上で、名古屋から関西本線を抜けて奈良県の王寺駅まで会いに行かれたようです。素晴らしい。この執念、親子で共通しているような気がします。ターゲットの電車では、お客さんがほとんどいなかったようで、わざわざ松本からこの電車に会いにきてくれたことを知った車掌さんが、窓の開け方を「こうやるんだよ」と見せてくださったそうです。私は、窓がどうなっているのかよくわかりませんが、車掌さんも素敵だな〜(たしか、そういう話だったような)。

▪️小学生ながら、「国鉄」に対する執念が素晴らしい。そのお子さん達を丁寧に支える茅野さんも素晴らしい。消えていく電車に対する愛というか、もっと言えば憤りのようなものを感じておられるですね。社会のために活躍した車両が、消耗品のように消えていってしまっても良いのか。そういうお気持ちでしょうか。自分にも、そういう執念のような熱いものが子どもの時からあったらなあ…、もっと違った人生になっていかもな…と思いました。今更思っても仕方がないのですが。

▪️茅野さんの息子さん達のもう一つの関心は「淡水魚」です。ということで、川魚を食べさせる京都の小料理屋に行って川魚料理を楽しみました。まあ、通常小学生が行くようなお店ではないのですが、息子さん達は大変喜んでくれました。そもそも、川魚を食べさせてくれるお店は少ないですからね。お店の中には水槽があって、料理に使う川魚が活かされているのですが、魚の種類がだいたいわかるようでした。めちゃくちゃ喜んでおられました。息子さん達の「鉄道」と「淡水魚」に対する愛情が昨日はひしひしと伝わってきました。こういう少年たちが、もっと増えてほしいなと思いました。

ブロッコリー

▪️ブロッコリーをよく食べます。ブロッコリーは、食後の血糖値の上昇を抑制する効果があるそうです。また、ガンを抑制する効果もあるようですね。大切な野菜です。これは個人的にそう思うだけでなく、今年の1月には、農水省は「指定野菜」にもなりました。「指定野菜」について、農水省は以下のように説明しています。

▪️ブロッコリーをよく食べます。ブロッコリーは、食後の血糖値の上昇を抑制する効果があるそうです。また、ガンを抑制する効果もあるようですね。大切な野菜です。これは個人的にそう思うだけでなく、今年の1月には、農水省は「指定野菜」にもなりました。「指定野菜」について、農水省は以下のように説明しています。

消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜です。野菜の値段を安定させて、みんながいつでも野菜を食べられるように指定しています。

指定野菜は、

キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、

はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ジャガイモ、ほうれんそうの14品目

▪️この「指定野菜」になったブロッコリーなんですが、最近は価格は高騰しています。困りました。暖冬で出荷が前倒しになり、今は品不足で価格が高騰してしまったようです。困りました。困っているのですが、写真のようなブロッコリーが手に入りました。これは、近くスーパーマーケットで買ったものではありません。スーパーではなく居住地に隣接する農村にある直売所で購入したものです。大きな3つのブロッコリーが入って、この1袋でなんと180円でした。ありがたいですね。直売所に出品されているご高齢の農家の皆さんは、市場価格を睨んで価格を上げたりせずに、いつものように価格をつけて出品されているのでしょうね。本当にありがたいです。

▪️このブロッコリーの茎、どうやって食べておられますか。私は、これまで包丁で硬い皮をカットして料理に使っていました。そうやってカットすると、食べられる中の芯の部分も皮と一緒に一部カットしてしまうのです。もったいないなあと思っていました。でも、この記事を読むと、電子レンジで簡単に、つまりツルッと皮を剥くことができるようです。次はやってみようと思います。

▪️それから、もうひとつ、今日知ったことを。ブロッコリーとケールをかけ合わせた野菜があります。アレッタというようです。これまでも、細長いバラ売りのブロッコリーと思っていたのですが、これはブロッコリーとは品種が違うのですね。知りませんでした。大学時代の先輩からfacebookを通して教えていただきました。ありがとうございました。ブロッコリーも美味しいですが、このアレったもとても美味しいのです。お勧めです。

【追記】▪️ 昼食にやってみました。ブロッコリーの芯って、こんなに美味しかったんだ…って思いました。みなさんも、ぜひお試しください。これまで何十年もブロッコリーを食べているのに、この芯に関しては損をしたような気持ちになっています。

滋賀県庁でミーティング

▪️今日の午前中は滋賀県庁で、琵琶湖環境部、琵琶湖保全再生課の職員の皆さん、総務部市町振興課の職員の皆さんと、理事長をしている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」とでミーティングを持ちました。私たちの理事が経営している企業が開発したマップに関する技術と、MLGsの活動、市町振興課が所管されているコミュニティ通貨「まちのコイン(ビワコ)」との連携に関して、今日は大変前向きな議論ができました。仕事をするのが楽しくなる、そのような議論です。今日のように前向きで意欲を持った方達と一緒に仕事をするととてもハッピーになれます。相手の熱量に、自分自身もちゃんと熱量を伴い応答しようとしますからね。ありがとうございました。大学の仕事も、こうあって欲しいのですが😅。定年退職まであと3年なので、熱量のある教職員の皆さんと一緒にお仕事したいです。大学のことはともかく、滋賀県庁の皆さんとは引き続き、具体的な目標を共有しつつ、ミーティングを重ねていく予定です。マップの技術を通して、県庁内に横のつながりが縦横に生まれていけばと思っています。

▪️今日のミーティングの場所ですが、県庁4階の会議室でした。もともと、貴賓室として使われていたんですって。なんだか立派な部屋た。写真を撮らせていただきました。

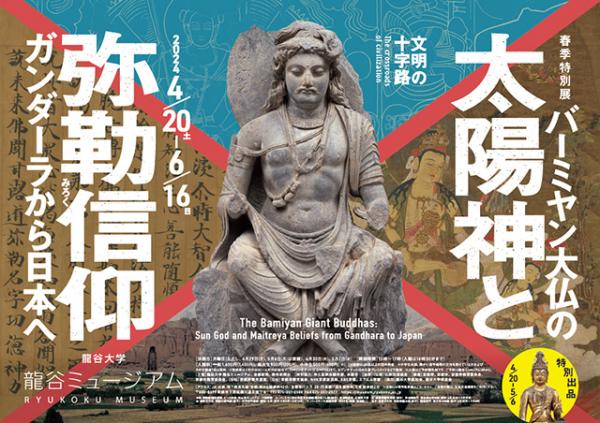

春季特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰 -ガンダーラから日本へ-」

▪️現在、龍谷ミュージアムは、春季特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰 -ガンダーラから日本へ-」を準備されている最中のようです。春季特別展までは、もう1ヶ月待たなければなりません。オープンは4月20日です。大変楽しみにしています。このような特別展です。

アフガニスタンのバーミヤン遺跡は、ヒンドゥークシュ山脈のただ中にあって、ユーラシア各地の文化が行き交った、文明の十字路とも呼ばれる地域です。渓谷の崖面には、多くの石窟と2体の大仏が彫られ、その周囲には、「太陽神」や「弥勒」のすがたが、壁画で表現されていました。

残念ながら、それらは 2001年3月にイスラム原理主義組織・タリバンによって爆破されてしまいましたが、かつて日本の調査隊が撮影した写真や調査資料を詳細に検討することで、壁画の新たな描き起こし図が完成しました。名古屋大学・龍谷大学名誉教授の宮治昭先生による監修のもと、京都市立芸術大学の正垣雅子先生が描いた、貴重な学術研究成果です。

本展では、この新たな描き起こし図の完成を記念してその原図を展示し、壁画に表された太陽神と弥勒の世界に迫っていきます。さらに、中央アジアで発展した弥勒信仰が、東アジアへと伝わって多様な展開を遂げる様子をご覧いただきます。

▪️龍谷大学の学生と教職員の皆さん。ミュージアムに隣接する大宮キャンパスの皆さんだけでなく、瀬田キャンパス、深草キャンパスの皆さんも、ぜひ観覧いたしましょう。

琵琶湖北湖において全層循環を4年連続で確認

▪️昨日、滋賀県が「琵琶湖北湖において全層循環を4年連続で確認」と発表しました。「琵琶湖の深呼吸」という呼び方で知られる全層循環については、このブログでも毎年投稿してきました。全層循環とは、琵琶湖の全層循環とは、真冬に湖水が鉛直方向に深湖底までよく混合することにより、水温と溶存酸素(DO)が琵琶湖全体で表水層から深水層まで一様になる物理現象です。この物理現象により溶存酸素をたっぷり含んだ表層の水が深い湖底にまで届くことになり、湖底の生物が生き続けることができるし、湖底の水質悪化にを防いでいます。しかし、地球温暖化や暖冬により、表層の水が十分に冷えないことなどにより、2018年と2019年には全層循環が未完了になってしまいました。だから、発表の中で「4年連続」と強調しているのです。今年の冬も暖冬だったので、大変心配しました。滋賀県は、「1月下旬の冷え込みに加え、2月中旬から3月上旬の強風により琵琶湖の水が混合されたことにより全層循環に至った」と推測しています。

▪️環境問題解決のための手法には、技術的解決手法、法的規制、経済的手法等があります。琵琶湖の水質問題について言えば、下水道の敷設を促進する、排水基準を厳しくして違反した場合は罰則を設ける、税金等の制度を使って人びとの経済合理性に働きかけ、環境配慮行動へと人びとを誘導する…、一般にはそういうことが行われてきました。

▪️しかし、地球温暖化、気候変動、暖冬…そのような地球規模の気象現象が目の前の琵琶湖に影響しているということになると、琵琶湖に対する直接的な対策が難しくなります。気候変動を緩和するために二酸化炭素をはじめとする温暖化ガスの排出を制限していくことしか私たちにはできない…ということになります。今回は、なんとか全層循環が完了しましたが、これからどうなっていくのでしょう。これは、難しい問題です。もし、琵琶湖の全層循環が未完了の年が何年も継続し、生態系や水質に甚大な影響を及ぼし始めたとしたら、その時、私たちはどのように対処できるのでしょうか。

琵琶湖博物館の皆さんと

▪️昨日の出来事です。昨日、「公益財団法人淡海環境保全財団 設立30周年記念行事」と「記念講演会」には、滋賀県立琵琶湖博物館から学芸員の橋本道範さんと林竜馬さんがお越しになっていました。ということで、3人で呑むことにしました。「えっ、連日呑んでるやんか」と言わないでくださいね。私の場合ですが、こうやって「人とのつながり」を磨き直しているのです。「人とのつながり」は丁寧にお世話をしないとだんだん錆びていきますからね。

▪️橋本さんとは博物館の開設準備室時代からのおつきあいになります。私が開設準備室や博物館にいたときの後輩にあたる方です。彼は日本史、それも中世史を専門にしていますが、よく話しが合いました。当時、自然科学分野の研究者とも連携をしながら、琵琶湖の環境史に関するディシプリンを超えた総合的な研究進めていました。琵琶湖博物館らしい研究だったと思います。その時の成果は、「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」や「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」という形で『月刊地球』に掲載していただきました。もっと研究を進めてと思っていたのですが、私は、その後、岩手県立大学に異動することになりました。

▪️私は、琵琶湖博物館で働いていた頃から、社会学という学問の枠の中だけでなく、その枠を超えたところで研究をするようになりました。そして3つの文理融合型の研究プロジェクトに参加して、それらのプロジェクトの中で生み出される細かな成果を有機的に連関させて全体をまとめるための論理や考え方を提案してきました。そのような提案では、自分自身の専門分野である環境社会学の知見が活かされています。自然科学では扱えない意味やコミュニケーションの問題も取り込んだ考え方です。自分でも頑張ったと思います。それらを、『流域管理のための総合調査マニュアル』(京都大学生態学研究センター)、『流域環境学』(京都大学学術出版会)、『流域ガバナンス』(京都大学学術出版会)という形で発表してきました。その時は、必死だし、辛いことや、腹が立つことも多かったわけですが、今から振り返ってみて、結果としてですが、その軌跡には「自分らしさ」が表れている、浮かび上がってくるように思っています。

▪️その出発点は、琵琶湖博物館にあります。もし、琵琶湖博物館に勤務していなければ、全然違った人生になっていたと思います。研究者であったとしても、社会学の枠から出ることのないまま研究をしていたんじゃないのかなと思います。その大切な時期に、親切にお付き合いいただいた橋本さんには本当に感謝の気持ちしかありません。橋本さんは、その後も、環境史という新しい分野を開拓し続け、様々な分野の研究者の皆さんと共に、その成果を『自然・生業・自然観―琵琶湖の地域環境史―』にまとめておられます。また、その環境史の考え方を一般の皆さんにもよく理解できる形で、朝日新聞でも執筆されています。「地域環境史を開拓する」①~④です。

地域環境史を開拓する① ビワハツ 琵琶湖博物館研究だより

地域環境史を開拓する② ビワハツ 琵琶湖博物館研究だより

地域環境史を開拓する③ ビワハツ 琵琶湖博物館研究だより

地域環境史を開拓する④ ビワハツ 琵琶湖博物館研究だより

▪️林さんと知り合ったのは、比較的最近のことになります。滋賀県のヨシ群落保全審議会の関係、そして龍谷大学瀬田キャンパスで開講している教養の授業「びわ湖・滋賀学」(以前は、社会学部の授業)を琵琶湖博物館の学芸員の皆さんにご担当いただくいている関係で、お付き合いいただいています。飲むのは、今回が初めてかなと思います。3人で話をしているのですが、5:4:1=脇田:橋本:林の割合で話をしていたかなと思います。一番年寄りの私が懐かしい気持ちも含めて一番喜んで話をしていたのかなと思います。それから、橋本さんのお話が興味深く、いろいろ合いの手を入れながらお話を伺っていました。後で思ったのですが、こういうのをきちんと動画で録画しておきたいなと思いました。もったいないですから。で、林さんには、なんだか2人の話にお付き合いいただいたようで、後で少し反省しました。林さんの専門は、古微生物学です。湖や湿地の泥の中に眠る小さな花粉の化石から森の歴史を考えるというお仕事をされています。小さい花粉の化石、森林の歴史。素人考えですが、なんだかダイナミックです。今度、またこういう機会があったら、林さんのお話をじっくり聞いてみたいです。その人が何を面白がって研究しているのかを知ることって、楽しいです。まあ、社会学者は人から話を聞く(その人が生きている世界=意味世界を明らかにする)のがひとつの仕事のようなものですからね。

▪️林さんも朝日新聞に、ご自身にの研究のことを執筆されています。お読みください。

琵琶湖の森 100年史 1

琵琶湖の森 100年史 2

琵琶湖の森 100年史 3

琵琶湖の森 100年史 4

▪️もうひとつ、蛇足のような話を。私がなぜ琵琶湖博物館の学芸員になったのか。オーバードクターの時に、ある研究会に参加した時のことです。そこに、滋賀県琵琶湖研究所の嘉田由紀子さんも参加されていました。当時は、この研究所の研究員をされていました。研究会が終わった時のことです。嘉田さんが、「今度、滋賀県が琵琶湖の環境をテーマにした博物館を作るんだけど、脇田さん試験を受けてみない」と声をかけてくださったのです。当日、私にはフルタイムの仕事がまだありませんでしたから。研究会の後の懇親会も終わり、タクシーで京都駅に向かいました。一緒に乗っていたのは、文化人類学者の松田素二さんでした。松田さんに、「今日、嘉田さんから試験を受けないかと言われたんですけど、どうしたものでしょうね」と相談をしたところ、「脇田、そら試験を受けんといかんやろ」と一言。その一言で、採用試験を受けることにしたのでした。もちろん、松田さんは、深く考えずに適当に言っているだけなんですが(たぶん…)。誰も関心のない裏話ですが、結果としてではありますが、嘉田さんと松田さんは、私の人生のいわば転轍手(線路のポイントを切り替える人)のような役割をされたことになります。もちろん、その後も、私の人生にはいろんな転轍手が現れることになります。そういうことを書けるような(書いても許してもらえるような)年齢になってきました。いろんなご縁をいただきながら、ここまで生きてきました。そのご縁のことについては、またこのブログの投稿の中で触れたいと思います。