「MEET BUDDHISM THINKING」/「龍産戦」

■2023年4月29日(土)、5月6日(土)、7日(日) 10:00 - 17:00、西本願寺の白洲 / 白洲内サブテント / 北境内地と龍谷大学大宮キャンパスで、「あなたと地球が、ちょっと良くなる考えに出会う1週間。MEET BUDDHISM THINKING」というイベントが開催されます。7日は龍谷大学吹奏楽部も演奏します。この日、午前中から晩まで、一日参加しながらこの界隈で過ごしてみようと思います。

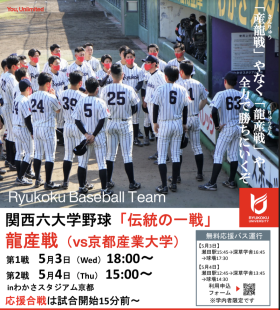

■5月3日・4日は、関西六大学の「伝統の一戦」である「龍産戦」です。龍谷大学硬式野球部と京都産業大学硬式野球部が戦います。吹奏楽部も応援します。4日ですが、行けるようであれば行ってみたいです。まだ、吹奏楽部が応援している試合に行ったことがありません。龍谷大学を退職する前に、ぜひ龍谷大学の関係者に皆さんと一緒に応援してみたいと思っていました。もし行けるようならば、以前、硬式野球部の監督さんにお願いをして作ってもらったキャップ、「Ryukoku」と入ったキャップをかぶって応援したいと思います。

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート(2023年7月9日)

■龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートは、7月9日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール・大ホールで開催されます。第II部のマーチング・ステージは、「THE GREATEST SHOW-NEN」となっています。これって、どういうやつですか。いつもはミュージカルをベースにしたマーチング・ステージなんですが。ということで調べみました。出てくるのは「関西ジャニーズJr. ? Aぇ! group(ええ グループ)」、 前期高齢者になった私にはわかりません。今度、部員に教えてもらわないと…と思っていたら、知人が教えてくれました。『グレイテスト・ショーマン』(原題: The Greatest Showman)という2017年のアメリカ合衆国のドラマミュージカル映画があるらしいのです。たぶん、そのドラマミュージカル映画のことですね。で、ドラマミュージカル映画ってどんなのをいうんでしょう。やはり部員に教えてもらわないと…。

■サマーコンサートは、吹奏楽部公式YouTubeチャンネルにて無料配信も行うようです。14:30開演、13:30配信開始だそうです。

Crown Imperial

■一昨日からプチマイブームです。一昨日は奈良県で開かれた甥の結婚式に出席しました。滋賀の自宅からの車での行き帰りには、たまたまマーチを聞いていましたが、その中のこの曲がすごく印象に残りました。「Crown Imperial」(作曲 : ウォルトン)。作曲家のウォルトンは、イギリスの作曲家です。私は不勉強なので、ウォルトンの「ビオラ協奏曲」しか聞いたことがありません。つまり、よく知らない作曲家なんですね。ちなみに、この動画は、YouTubeで見つけました。The Bands of His Majesty’s Royal Marinesによる演奏です。以下は、YouTubeの解説です。かっこいいですね〜。

ロンドンの「ロイヤル アルバート ホール」で開催された「マウントバッテン フェスティバル オブ ミュージック 2012」 の「クラウン インペリアル」。有名な英国の作曲家ウィリアム・ウォルトンがエドワード8世の戴冠式のために書いたこの曲は、エドワード8世の退位後、1937年に彼の兄弟であるジョージ6世の戴冠式で初めて演奏されました。その後、1953 年のエリザベス 2 世女王の戴冠式と、2011 年のウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの結婚式で演奏されました。

春のウォーキング

■昨日のことです。午前中は、深草キャンパスの研究部へ行きました。人事異動で研究部の事務部長が新しい方に変わったので、世界仏教文化研究センターの運営に関して、意見交換をさせていただきました。その後、深草キャンパスのREC(龍谷大学エクテンションセンター)の職員さんに、魚のゆりかご水田や世界農業遺産に関連する「大人の体験学習」のことで相談を行いました。すると、大学執行部に予算がカットされたとのことで、今年度の「大人の体験学習」の実件は厳しくなりました。辛いな〜。まあ、仕方がないですかね。私自身は、とやかく言える立場にありませんし…。気持ちを切り替えます。でも、何らかの形で実現させようと思っています。臥薪嘗胆です。

■昨日のことです。午前中は、深草キャンパスの研究部へ行きました。人事異動で研究部の事務部長が新しい方に変わったので、世界仏教文化研究センターの運営に関して、意見交換をさせていただきました。その後、深草キャンパスのREC(龍谷大学エクテンションセンター)の職員さんに、魚のゆりかご水田や世界農業遺産に関連する「大人の体験学習」のことで相談を行いました。すると、大学執行部に予算がカットされたとのことで、今年度の「大人の体験学習」の実件は厳しくなりました。辛いな〜。まあ、仕方がないですかね。私自身は、とやかく言える立場にありませんし…。気持ちを切り替えます。でも、何らかの形で実現させようと思っています。臥薪嘗胆です。

■この「大人の体験学習」、どのような企画かといいますと、世界農業遺産や、昨年、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」について学びながら、「琵琶湖システム」の中核にある「魚のゆりかご水田」で、田植えや稲刈りの作業に参加し、水田に琵琶湖の魚が遡上していることを観察します。そして「魚のゆりかご水田」で収穫された米で醸された日本酒に関しても学び、そして「琵琶湖システム」が生み出した様々な美味しい「幸」と共に、日本酒を味わう…そのような企画です。どうでしょうか。「世界農業遺産」の「琵琶湖システム」を、頭と心と胃袋で味わう企画です。

■その後のことです。深草キャンパスから京都駅までは重いリュックを背負ってウォーキングを行いました。最近、スマホにウォーキング/ランニングのためのアプリをインストールしました。そのアプリでは、消費カロリーが188kcal消費でした。でも、思いリュックを背負っていたのでもうちょっと消費しているかな。汗もかきました。とはいえ、ひたすらトレーニング的にウォーキングをしていたわけではありません。歩きながらも、京都の街中の春を探索しました。たとえば、アスファルトの隙間から、野生のスミレが咲いていたりするんですよね。私、スミレが大好きなんです。こういう「春の発見」のたびに(そして信号でストップするたびに)、スマホのアプリを止めるというのは、ちょっと面倒くさかっのたですが…。

■深草キャンバスから京都駅に向かう途中で、鴨川を渡ります。鴨川の岸辺には桜が植えてあります。かなり大きく成長した桜が花を咲かせています。素敵です。写真を拡大してご覧いただくとわかりますが、桜の花の下で、お弁当を召し上がっている方がおられます。いいですね〜。自転車に乗ってこの桜のところまでやってこられているようです。昼休みの昼食を、お花見をしながら楽しんでおられるのでしょうか。素敵ですね。こんな感じでウォーキングをしながら、京都駅に到着しました。そのあとは、JR琵琶湖線で瀬田キャンパスに向かいました。

■JR京都駅から瀬田駅まで電車で移動しながら、「さて、瀬田駅からキャンパスまで歩こうか、それともバスにしようか」と若干思案しましたが、結局、「歩こう!!」と決めました。瀬田駅からキャンパスまでは、ずっと坂道の登りなので(最後は少しだけ降りますが…)、負荷がかかってウォーキングとしては良いですしね。距離は2.95km、163kcal消費しました。深草キャンパスから京都駅までの分も合わせると、6.14km、351kcal、1時間15分ほどのウォーキングでした。

■瀬田駅からは、春を楽しみながらゆっくり歩きました。特に、キャンパスのある瀬田丘陵の春を楽しみました。瀬田キャンパスでは、おそらくミツバツツジだと思いますが、ピンクの花をあちこちに咲かせていました。森林に囲まれたキャンパス、素敵です。でも若い学生さんたちには評判がよくないのです。周りに何もないし、街中から離れているからでしょう。私のようなおじいさんにとっては、四季折々の自然の移り変わりを楽しむことができるので、素敵なキャンパスなんです。ただ、私が勤務する社会学部は、2025年には京都の深草キャンパスに移転します。実は個人的には少し残念な気持ちもあります。まあ、大学の発展のためにはそんなことは言っておられないのですが。

■ところで、このウォーキングのゴールは、吹奏楽部の部員の皆さんが新歓の活動をされているブースでした。頑張って勧誘されていました。ひょっとすると、部員が一時的には200人を超えるかもしれません。

「技術指導者学長表彰」

■今週の月曜日のことになりますが、本部のある深草キャンパスで、「技術指導者学長表彰」が行われました。吹奏楽部からは4名の先生方が、入澤崇学長より表彰されました。学長の向かって左から、竹林秀憲先生(主任講師31年)、早坂雅子先生(講師34年)、井谷昭彦先生(講師40年)、宅間斉先生(講師38年)、の先生方です。なんか、無茶くちゃすごいです。長年に渡りご指導いただいたことで、全国的にも知られる学生バンドに成長しました。ありがとうございました。部長として心より感謝いたします。

■今週の月曜日のことになりますが、本部のある深草キャンパスで、「技術指導者学長表彰」が行われました。吹奏楽部からは4名の先生方が、入澤崇学長より表彰されました。学長の向かって左から、竹林秀憲先生(主任講師31年)、早坂雅子先生(講師34年)、井谷昭彦先生(講師40年)、宅間斉先生(講師38年)、の先生方です。なんか、無茶くちゃすごいです。長年に渡りご指導いただいたことで、全国的にも知られる学生バンドに成長しました。ありがとうございました。部長として心より感謝いたします。

■この日は、深草キャンパスに向かう際、京都駅からウォーキングをしました。健康回復・維持のためです。距離は3.71km。スピードは10:10/kmの速歩。かかった時間は37分46秒。217kcal消費しました。還暦の時に娘夫婦からプレゼントされた赤いリュックを背負って歩きました。重いものを背負っていたので、それなりに負荷がかかって良いウォーキングになったかな。途中、鴨川沿いで綺麗な桜が咲いていました。

Gaelforce / Peter Graham ゲールフォース 龍谷大学吹奏楽部

■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)。「ゲールフォース」という曲です。龍谷大学吹奏楽部が昨年のサマーコンサートで演奏しました。YouTubeにアップされた最新の動画です。「ゲールフォース」って、直訳すれば、ゲール人の力という意味でしょうか。ゲール人って、アイルランドのケルト人のことです。ケルティックなかっこいい作品です。最近、きちんとYouTubeをチェックしていなかったせいか気がついていませんでした。いつも感心しますが、精力的に動画をアップされています。

ネット上にある解説を読んでみると、面白いことに気がつきました。このビーター・グレイアムによって作曲された「ゲルフォース」は、古くから伝わる3つのアイルランド民謡をもとにしています。最後の「トス・ザ・フェザーズ(羽を空に投げてみると…)」は、アイリッシュミュージックのバンド、「ザ・コアーズ」も演奏しているようで、人気があるとのこと。以下は、ザ・コアーズの演奏です。ぜひ、ご覧ください。このバンドも、かっこいいですね〜。私、アイリッシュミュージック、好きなんです。これ弾いてみたいです。

【追記】■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)は3曲から構成されていますが、そのうちの2曲目は「The Minstrel Boy」というタイルがついています。アイルランドで歌われている民謡…という紹介を読みましたが、もう少しだけ詳しく調べてみました。けっきょく、背景のアイルランドにある18世紀末からの歴史の流れを、さっと学び、かつ歌詞の内容を少し理解することができました。こういう知識がちょっとあるだけで、「The Minstrel Boy」の感じ方が違ってくると思います。若い時に、もっと勉強しとくんだったなあ…。「The Minstrel Boy」の歌詞の解説についてはこちらを、イギリス(イングランド)に抑圧されてきたアイルランドの歴史についてはこちらをご覧ください。また、こちらでは「The Minstrel Boy」をお聞きいただけます。

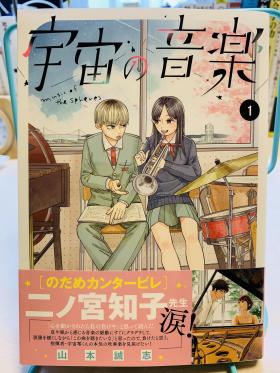

『宇宙の音楽」(山本誠志)と「宇宙の音楽」(フィリップ・)

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■で、今回気になったのは吹奏楽漫画の『宇宙の音楽』。タイトルはなんと読むのでしょうか。たぶん、普通に「うちゅうのおんがく」だと思うのですが。だけど、主人公の名前である宇宙零は「たかおき・れい」と読むようです。ちなみに、彼の父親は有名なトランペット奏者で、名前は宇宙一「たかおき・はじめ」とのこと。0と1の親子なんだ。2進法のようです。これから展開する漫画のストーリーや宇宙と関係していそうです(知らんけど…)。主人公は音楽やトランペットの才能に溢れた少年でしたが、持病の喘息でトランペットを断念し、指揮者として音楽に取り組む…最初の章(第一楽章)は、そのような展開になっています。

■ちなみに、この漫画のタイトルである「宇宙の音楽」は、実際に存在している曲です。フィリップ・スパーク(Philip Sparke)がブラスバンドのために作曲し、後に吹奏楽のために編曲されています。この「宇宙の音楽」、実は龍谷大学吹奏楽部が定期演奏会で演奏しています。よろしければ、以下のYouTubeをご視聴ください。とてもかっこいい曲です。YouTubeのコメント欄では、多くの皆さんが高く評価してくださっていますね。今から8年前、2015年に開催された第42回定期演奏会での演奏です。

夏原グラントと全日本アンサンブルコンテスト

■土曜日は、朝から、平和堂財団「夏原グラント」の一般助成1年目の審査会でした。20団体のプレゼンテーションを拝見させていただきました。いつも同じことを言っていると思いますが、とても勉強になりました。実際に、改めて調査に伺いたい(社会学的に興味深い…ってことですかね)と思う団体もいくつかありました。写真は、会場のピアザ淡海のまえから撮ったものです。今日は、朝は雨が降っていましたが、少し天気が回復してきました。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■土曜日は、練習を拝見できませんでしたが、チームの皆さん、コーチ、付き添いの部員の方達と一緒に、鰻をいただきました。チームの皆さんのご希望でした。鰻を食べても食べなくても立派な演奏をされたとは思いますが、せっかく浜松にきたのでいただきました。私は、鰻重を奮発しました。ちょっと気張りました。そして翌日。コンテストが終わったあと、副部長のお1人と一緒に、今度は、ひつまぶしをいただきました。2日連続で鰻です。少し、心が痛みました。

3年ぶりの歓送会

■ 昨日は、夕方から龍谷大学吹奏楽部の「歓送会」が深草キャンパスの生協食堂で開催されました。12月末の定期演奏会を最後に「卒部」した4回生の皆さんの旅立ちをお祝いする会でした。コロナ感染拡大のため3年ぶりの「歓送会」です。

■ 昨日は、夕方から龍谷大学吹奏楽部の「歓送会」が深草キャンパスの生協食堂で開催されました。12月末の定期演奏会を最後に「卒部」した4回生の皆さんの旅立ちをお祝いする会でした。コロナ感染拡大のため3年ぶりの「歓送会」です。

■ものすごい人数の部員の皆さんが集まりました。退部された4回生の皆さんは私服ですが、現役部員の皆さんはステージ衣装でもある青いブレザーを着用されていました。というわけで、部長の私も普段のジーンズではなくスーツにネクタイでした。私が部長に就任したのも2019年。ということは、部長になった時に入部されてきた方達が卒部されているということでもあります。少し感慨深いものがあります。

■ 4回生の皆さんが龍谷大学に入学した後、翌年の2月(2019年度内ですが)には、「歓送会」をなんとか開催することができました。その直後から感染が拡大していくことになりました。3月に予定されていた関東地域の大学とのジョイントコンサートも中止になりました。

■ 2020年度は、集まって練習をすることもできませんでした。吹奏楽コンクールは中止になりました。サマーコンサートや夕照コンサートも中止にりました。宮城県への演奏旅行も中止でした。サマーコンサートは時期をずらしてオータムコンサートとして開催しました。その後12月の定期演奏会についてもなんとか開催することができました。この年は、オンラインで何度も相談の場を持ったように記憶しています。

■ 2021年度は、社会も大学も新型コロナに少しは対応することができたようで、様々な活動を再開できるようになりました。サマーコンサートは開催できましたが、私の記憶ではオンラインによる無観客生配信での開催でした。夕照コンサートもオンライン配信でしたが、定期演奏会は無事に開催することができました。オンライン配信も同時に行いました。いろいろ工夫をしました。この年度は、吹奏楽コンクールも再開され、龍谷大学は2年連続で金賞を受賞しました。とはいえ、陽性者が出ることで練習はたびたび中断しました。2月に開催が予定されていた「吹奏楽フェスタin鳥取」は中止になりました。

■ 2022年度は、サマーコンサート、夕照コンサートも無事に開催することができました。ただし、陽性者や濃厚接触者が出るたびに練習が中断されました。岐阜での演奏旅行も、途中で陽性者がでたことから一般向けの「オータム・コンサート in 岐阜」の公演は中止になりました。なんとか、兵庫県朝来市での「龍谷大学吹奏楽部演奏会」は開催することができましたし、年末の定期演奏会も無事に開催することができました。大変な状況の中で、吹奏楽コンクールも3年連続で金賞を受賞することができました。

■こうやって思い出すと、4回生の皆さんも含めて、部員の皆さんはコロナに負けずに、本当によく頑張って課外活動に取り組まれてきたと思うわけです。龍谷大学では、「課外活動は、正課授業とあいまって大学教育の重要な一環である」という基本方針のもとで、多くの学生の皆さんが課外活動に取り組まれています。コロナの中での課外活動は、大変辛いものだったと思いますが、そこで苦労された経験は今後の部員の皆さんの成長に必ず役立つことはずです。

■昨日の3年ぶりの歓送会では、たくさんの皆さんと一緒にお酒を飲むことができました。もちろん、感染に気をつけながらということになりますが、楽しい時間を過ごすことができました。私は、最後までお付き合いしました。結局3次会にまで出席しました。普段、幹部以外の部員の皆さんとはなかなかお話をするチャンスがないのですが、昨日は、いつもとは違う方達とお話ができました。人数は限られていますけどね。楽しかったです。

■写真は、1次会である女子部員の方からいただいたものです。これ、亡くなった方や幽霊がつける三角頭巾「天冠」と言います。なんでまた…、これ使えうにはまだもう少し時間が…。実は、ステージで使ったものなのだと説明してくれました。昨年中止になった「吹奏楽フェスタin鳥取」が今年は無事に開催されたのですが、その時のステージで使ったものなんだそうです。鳥取(境港市)といえば、水木しげる。というわけで、フェスタでは、「ゲゲゲの鬼太郎Funk ver.」が演奏されました。私は、関西アンサンブルコンテストの応援に行っていましたから、鳥取公演の様子は知らないのですが、妖怪に扮した部員の皆さんもステージに登場して会場を盛り上げたのだそうです。その時、他の部員の皆さんは演奏の開始にあたって、この「天冠」を頭につけたのだそうです。面白いアイデアですね。これ、白いフエルトでできています。おそらく、想像なんですが、ステージ衣装の青いブレザーのポケットにしまったままになっていたことに気がついて、理由は分かりませんが、私と監督にプレゼントしてくれました!! サイン入りです。私と家督は、同い年で、昨日の場では一番年寄りでしたから〜(^^;;。

【追記】■なんで「卒業」ではなくて「卒部」なのか。その理由も昨日教えてもらいました。留年して卒業できない先輩たちのことを慮って、慣習として、「卒部」という言い方をしてきたのだそうです。なんと、なんと。