「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」

【再視聴は NHKプラス】

本日放送の #日曜美術館 「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」#NHKプラス なら2月27日(日)までの1週間、いつでも好きなときにPCやスマホから再視聴できます。53歳で握った絵筆、その圧倒的なエネルギーが甦るhttps://t.co/0bxcZDkQvI#Eテレ #見逃し配信

— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) February 20, 2022

■よくNHKの日曜美術館を視聴しています。毎週というわけではないのですが、この番組を楽しんでいます。昨日取り上げられていたのは塔本シスコさん(1913年〜2005年)でした。「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」。私はシスコさんのことを存じ上げませんでしたが、昨日はテレビで紹介される作品には釘付けになりました。現在、熊本市現代美術館で展覧会が開催されていますが、今年の夏には滋賀県立美術館でも開催されるそうです。楽しみです。リンク先の日曜美術館の司会をされている小野正嗣さんのコラム、シスコさんのことがよくわかります。で、なんでシスコなの?ということなんですが、サンフランシスコのシスコなんだそうです。お父さんが、サンフランシスコに憧れておられたからのようです。

【追記】■以下の日程で岐阜と滋賀を巡回すします。

岐阜県美術館 4月23日〜6月26日

滋賀県立美術館 7月9日〜9月4日

おめでとう㊗️

㊗️フォロワー8000人突破㊗️

いつも応援してくださりありがとうございます。

このアカウントを通じて多くの方々にご覧いただけていること、非常に嬉しく思います。これからも皆さまに素敵な演奏を届けられるよう精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします☺️ pic.twitter.com/z0nRSZW2nE

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 20, 2022

あるツイート

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに

— エイ (@zikatu1) February 19, 2022

■たまたま、小学校教員をされているエイ (@zikatu1)さんツイートを拝見しました。素敵なツイートだと思い、このブログにも転載させていただきます。こういう経験は、知識としてではなく、身体の中に湧いてくる喜びとして社会や民主主義を体験し学び生涯にわたって記憶されるのだと思います。こういう子どもの頃を体験を記憶している人は、社会に対して希望を失わないと思います。

■いま、子どもの頃と書きましたが、大学生の場合はどうでしょうか。「自分たちにも社会は変えられる」、「文句をいうのではなく行動すること、声を届けること」が大切だということを実感できているでしょうか。そのようなことを実感できるよう、授業や実習、様々な機会に教員は適切な指導をしているでしょうか。

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに汚い字で依頼文を書いて、全校生に回した。部活や塾で知り合った他校の中学生にもお願いした。気づけばA4ノート8冊に1000人以上の署名が集まった。「未成年の署名など意味がない」とバカにする人もいたけど、そのノートに手紙を添えて、祈る気持ちで市長に送った。

私たちの町には今でもパークがある。

いろんな世代の人が集まり、小さい子もスケボーを楽しんでいる。あの時の市長が中学生の声に耳を傾けてくれたおかげだ。そして、自分たちにも社会は変えられると教えてくれた恩師のおかげ。文句をいうのではなく行動すること、声を届けること。大人たちが教えてくれた社会科の学びが今でも忘れられない。

■以下の読売新聞の記事「『若者の政治離れ』を止めるには」は、2021年11月11日の記事です。記事の冒頭に以下のようなポイントがまとめられています。特にポイントの2つ目、選挙で若者が抱えるさまざまな課題が争点になり大きなうねりにはななっていないという指摘は、上記のエイさんのような体験が日本の多くの若者が経験できていないことと関係しているのではないでしょうか。

■「今どきの若いモン」は今も昔も全体よりも投票率が低く、投票に来ないことで政党・候補者にとってもコストパフォーマンス(費用対効果)が悪いと思われている。

■若い有権者も非正規雇用、賃金が上がらないなどさまざまな課題を抱えているが、その解決の方法として政治にアピールする大きなうねりにはなっていない。

■政党・候補者もSNS戦略を強化しており、フィルターバブルの懸念はありながらも、SNSを通して若い有権者と政治が共鳴する可能性を期待したい。

■以下は、教育社会学を専門とされている舞田俊彦さんのブログ「データえっせい」の「社会に不満だが,政治参画はしたくない」という記事です。

■この舞田さんの投稿からは、日本人の若者が、「社会に不満をもっている」のに「政治決定に参加したくない」人の割合が、他の先進国の若者と比較して相対的に高いことがわかります。舞田さんは、以下のように述べておられます。

日本人は幼少期から「出しゃばるな」と,頭を押さえつけられながら育ちます。学校でも校則でがんじがらめで,変に異議を申し立てると碌なことがない。こういう状況が継続することで,「従っていたほうがまし,政は偉い人に任せよう」というメンタルが植え付けられます。

■舞田さんも最期に述べておられますが、「社会への不満(思い)を,政治的関心に昇華させる。これができていない」のです。このような状況が日本に存在しているとして、大学教育は何をしていくべきなのか、どのような実践に取り組めはば良いのかもっと検討していかねばと思うのです。大学が生み出していくべき若者は、このような状況を客観的に分析して語る人よりも、このような状況を他者と協働しながらブレイクスルーしていける人なのではないかと思います。

【追記】■エイ さんのツイートをfacebookにも投稿したところ、尼崎ではまさにスケートボードができる公園を建設することを、市長が市内のスケボー愛好家の若者たちからの提案を受けて実現しそう…という情報を、尼崎の浄土真宗本願寺派清光山西正寺の住職、中平了吾さんから教えていただきました。尼崎の市長部局の子ども青少年局に、ユース支援をしている事業があり、そこからAmagasaki Skateboard Kindnessという尼崎市のストリートチームが誕生して活動を行なっているようです。

噴水池の金魚

■勤務している龍谷大学瀬田キャンパスには、噴水のある大きな池があります。ここには、丸々と太った大きな金魚がいます。15〜20cmくらいの大きさかな。写真をご覧いただけば分かるように、結構な数です。学生の皆さんが放流⁈した金魚のようです。都市伝説ならぬキャンパス伝説?!では、龍谷祭(龍谷大学の学園祭)で残った金魚をここに放したということのようです(ほんまかどうか、知らんけど…)。

■この噴水池の金魚、最近は気温が低いためか、池の深いところでじっとしています。池とは言っても人工の池ですから、年に何回か、業者さんが清掃しています。清掃の時は、いったん業者さんが金魚をどこか別の場所に移すのだそうです。水は水道の水なので、おそらく再び水をはったとしても、金魚をすぐに元に戻せないのではないかと思います。塩素が抜けるまで時間が必要になりますからね。業者さんは、丁寧に対応されているのでしょう。そのようなこともあり、金魚はここまで大きくなっているのだと思います。

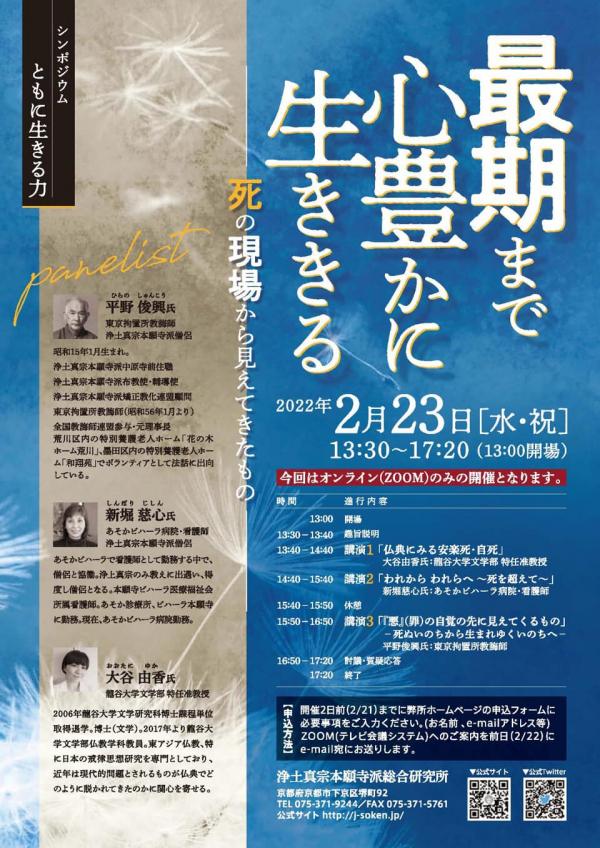

琵琶湖博物館オンラインセミナー「第2回 琵琶湖の水草問題は増えすぎなのか?」

■滋賀県立琵琶湖博物館が、琵琶湖の三大問題である、深呼吸(全層循環)、水草、外来種の問題について、専門家を招いてオンラインセミナーを開催されるようです。このチラシからすると、博物館の館外から専門家を招いて、学芸員ととトークショー形式でセミナーを開催されるのではないのかな…と想像しています。琵琶湖の深呼吸については、すでに1月22日に開催されたようで終了しています。第2回は「水草問題」で来週の2月26日に開催されるようです。第3回は「外来種問題」で3月26日に開催されます。

■私は、とりあえず第2回の「水草問題」をオンラインで視聴できるように申し込みました。タイトルは、「琵琶湖の水草問題は増えすぎなのか?」です。このタイトルからすると、「増え過ぎなのか?→いや増え過ぎではない」、もはや琵琶湖の三大問題ではない…という展開が予想されそうです。ゲストは、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんです。まだお若い方ですが、とてもよく存じ上げている方です。親しくさせていただいています。そのようなこともあり、佐藤さんのお話を楽しみにしています。

■話は変わりますが、私は親しい方たちと市民団体「水草は宝の山」(「水宝山」)を立ち上げました。湖岸に漂着する水草が腐敗して悪臭を発するので、腐敗する前に陸地にあげて乾燥させて、水草堆肥(土壌改良材)として地域社会で循環的に利用していこう…それがこの市民団体の活動の目的でした。ところが、私たちが市民団体を立ち上げたのち、かつてのように大量の水草が漂着することはなくなりました。冗談で「私たちが市民団体を立ち上げたからだ」と言っているのですが、ちょっと肩透かしのような感じです。実際、湖岸に職場のある市民団体のメンバーは、以下のように語っておられます。「かつては水草が大量に押し寄せて、それが腐敗して困っていたけれど、最近はそのようなことはない。むしろ、外来種の水草が減って、在来種が復活してきた。一時、湖岸で減っているように感じていたコアユがまた戻ってきた」。1人の方の印象にしか過ぎないと言われればそれまでですが、毎日、琵琶湖と接しておられる方の直感は大変気になるところです。

■琵琶湖の生態系にどのような変化が起こっているのか。この方の印象は、佐藤さんがオンラインセミナーで語られることとも関係しているのか。その辺りのことも、大変気になっています。オンラインセミナーでは勉強させて頂こうと思います。

■ところで、私は1997年度まで琵琶湖博物館に学芸員として勤務していました。今回のオンラインセミナーのホスト役の学芸員の皆さんは、当時の私の同僚の皆さんです。私よりも少しお若い方達ですが、もうベテランの学芸員の皆さんです。個人的には、何か感慨深いものがあります。もしずっと博物館に勤務していたら、私はもう3年前に退職していることになります。そうであれば、私は博物館でどのような仕事ができたのだろう、そして自分の人生はどういうふうになっていたのだろう、まあ、そんなことを思うわけです。そんなことを考えても仕方がないのですが。

高島市で聞き取り調査

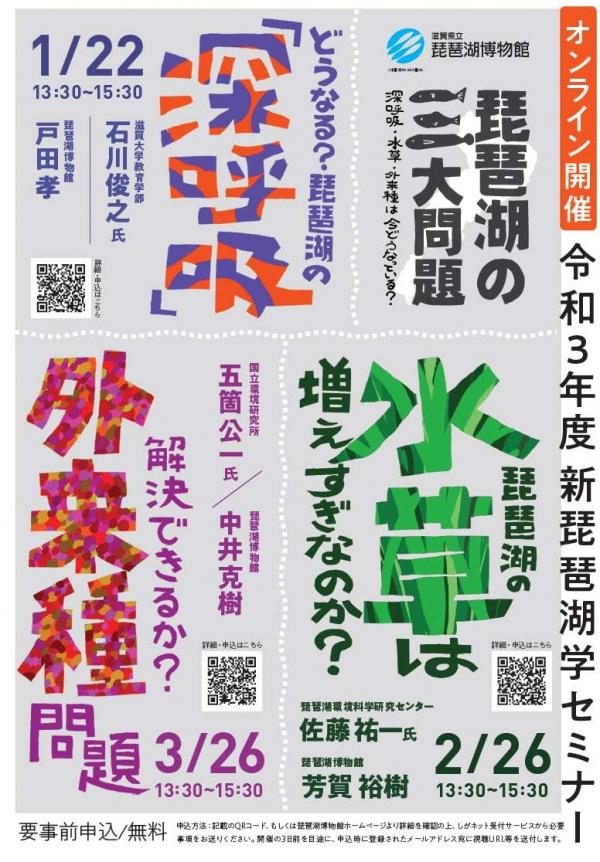

■今年の10月1日〜2日に、滋賀県高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット」が開催されます。そのことと関連して、龍谷大学の社会学部、農学部、経済学部の7名の教員が研究グループを作って、滋賀県の高島市との協働で高島市棚田地域の調査と、広報用の動画資料の作成(委託事業)に取り組んでいます。また、このサミットの開催についてもサポートさせていただくことになっています。

■さて、今日の朝は、強風と雪でJR湖西線が動いていなかったのですが、昼前からなんとか動き始めました。ということで高島市に移動し、上記の事業の関連で、近江今津に事務所のある「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の職員のSさんに、市役所のお二人の職員の方達と一緒に聞き取り調査を行いました。私が指導している大学院生と学部ゼミ生もオンラインで参加してくれました。

■今回の聞き取り調査では、「NPOとして今後どのように中山間地域の集落を支えていかれるのか」、その辺りのことについてお聞きしました。そうなんですが、だんだん、聞き取りというよりSさんと一緒に「高島市がこうなっていったら素敵だよね〜」という将来の夢について色々語り合うことになりました。大学で教えている社会調査からすると、こういうのはダメなんですけどね。そのことをわかってはいるのですが、最後はSさんや市役所の職員の方達と楽しいディスカッションを行うことに意図的に重点を移していきました。それでよかったと思っています。高島市棚田地域の調査は、昨年から行っています。高島市の中山間地域にある4つの集落でお話を伺ってきました。今月と来月の初旬頃まで、補足的な調査を行う予定になっています。

■滋賀県は、伝都的な琵琶湖漁業、環境こだわり農業、魚のゆりかご水田、水源林保全などからなる「琵琶湖システム」を、世界農業遺産に認定されるようにFAO(国際連合食糧農業機関)に申請をおこなっています。私はこの申請作業をサポートしてきました。そのようなこともあり、高島市の棚田をはじめとする中山間地域の存在は、この「琵琶湖システム」とも深く関係していると思っています。「第27回全国棚田(千枚田)サミット」と、滋賀県による「世界農業遺産」の申請が、うまく連携していけるようになればなあと思っています。とはいえ、「世界農業遺産」の審査、コロナのパンデミックのためになかなか進まないようです。待つしかありませんけど。

事業のコスト感の違い

■今日は、プライベートな用事で大阪に行った後、急いで自宅に戻り、18時から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会に参加しました。コロナ感染拡大のため、なかなか思うように事業を展開できない苦しみの中、なんとか展望が見えてきた、今はそのような状況でしょうか。これから、理事の皆さんと力を合わせて、このような状況をブレイクスルーしていきたいと考えています。

■今日も議題が盛り沢山でしたが、ひとつ気がついたことがありました。法人の事業に理事として取り組む際のコスト感についてです。企業の経営者として利益を上げて社員を食べさせていくために必死になって働いておられる方と、私のように大学教員として勤務し、自分の研究の延長線上で、広い意味での社会実践として活動に取り組んでいる者とでは、同じNPOの事業に関してもそのコスト計算の考え方が全然違っているということです。研究プロジェクト等でもコスト計算は必要になりますが、企業家の方のコスト計算の考え方は、それとも違うように思いました。

■もちろん、理事長である私自身も、企業の経営者の理事の皆さんと同様の考え方をすれば良いのかといえば、そうではないようにも思います。事業展開していくこと自体が目的となり、そもそものミッションをねじ曲げてしまわないように注意しなくてはなりませんし、理念を語るだけで前進できないのも大きな問題かと思います。こうすれば絶対に大丈夫などという道筋が初めから見ているわけでもなく…。

■ということで、理事長と副理事長で、例の「びわぽいんと」の理念をしっかりとキープした上で、具体的に「びわぽいんと」を展開していくための枠組みや条件等について、きちんと詰めた議論をすることになりました。理事長として責任の重さをひしひしと感じています。人生、いろいろ修行ですね。

雛人形

■我が家に雛人形が飾られました。ひとつは60年前のもの、もうひとつは35年前のものです。60年前のものは人形ケースに飾られていたのですが、ケースの寿命が先に尽きてしまったようで、仕方がないのでこうやって飾ってあります。まあ、人形たちからすれば、広々として良いのかも。35年前のものは、娘(ひなちゃん&ななちゃんのおかあさん)の雛人形なのですが、こちらは大きいです。我が家の床の間がいっぱいに。娘の家には、孫たちにプレゼントした雛人形があります。

■こうやって女三世代の雛人形を比べると、その背後にある日本の経済成長や、ライフスタイルの変化を感じずにはいられません。今は、大掛かりな雛人形だけでなく、収納飾り雛人形というのもあるようです。収納するケースが人形を飾る台になるようです。マンション等で暮らしていると、大きな雛人形を飾る場所も仕舞う場所も確保しにくいですからね。

■ところで、人形業界は、古くなった雛人形は、娘さんが成長して役目を終えたら供養してください、引き継ぐのはダメですよと言いますが。でも、こうやって飾られる間は、飾ってもらおうと思います(私は飾りませんが…)。私の両親の家にも押し入れに入ったままの雛人形がありましたが、両親が共に亡くなり、家を売却するために、業者さんにお願いして家の中の家財道具を全て処分してもらったのですが、その時に一緒に引き取ってもらいました。あっ、そうそう、私の五月人形も処分されたな。人形たちには、気の毒なことをしました。

【追記】■この写真をfbにもアップしましたが、それをご覧になった京都の方から、「御代理様とお雛様の並べ方は『関東風』ですね」とコメントをいただきました。関西というか京都以外の地域では、向かって左側に御代理様、右にお雛様、女雛を飾ります。そのことはなんとなく知っていましたが、どうしてこのような差が生まれたのかについて知りません。少し調べてみました。元々は、関東風も女雛が向かって左、御代理様が向かって右だったようです。こちらの記事では、次のように説明しています。

日本には古くから「左方上位(左側の方が位が高い)」という考え方がありました。ですから左大臣と右大臣では、左大臣の方が格上になります。神社で手水を使うときに左手から清めるのも同じ理由です。雛人形は平安貴族の姿をしていますが、平安時代の帝は、妃の左側(向かって右)へ座っていました。京都と関西の一部では、そのしきたりに従って、内裏雛を並べているのです。

一方現在の皇室では、天皇は必ず皇后の右側(向かって左側)に立たれます。座られる場合も右側です。この位置の取り方は、西洋式のルールにのっとっています。明治時代の終わり頃から日本でも西洋に準じて、このルールが取り入れられました。

■もうひとつ興味深いことを知りました。右大臣と左大臣の位置関係です。髭を生やした老人が左大臣です。ですから、向かって右側が左大臣になります。その反対側、向かって左側は若い右大臣になります。このお二人は随身と呼ばれる御代理様の警護の役目をする人たちです。左の方が格が上なのですが、この場合の左とは御代理様からみた左側になります。この左大臣と右大臣の位置は、関東風の場合でも変わりません。

この随身の右・左は内裏雛から見た位置になります。したがって向かって右が左大臣、左が右大臣になります。左大臣の方が格上なので老人の姿をしており、右大臣は若者の姿です。随身は左手に弓、右手に矢を持ち、矢を入れた胡簶(やなぐい)を背負います。

我が家の小鳥たち

■少し傷んだ不知火(みかんの一種)、いつもは傷んだところをカットして食べるんですが、今日は、庭にやってくる小鳥たちのために奮発することにしました。半分は植木鉢の受け皿に、残り半分はシマトネリコの枝から針金でぶら下げました。これまで、針金の方しかなかったので、メジロが食事をしているところにヒヨドリがやってきて、メジロを追い払って不知火を独占していましたが、今日は2箇所あるので争うこともなく、ヒヨドリのツガイは受け皿の方の不知火を、メジロは針金の方の不知火を美味しそうに食べていました。

■この不知火とは関係なく、庭の法面で餌を探しているのはジョウビタキです。昨日、冬になって色が茶色になった法面のビョウヤナギを刈り取り、隙間に溜まっていた落ち葉もきれいに取り除きました。そこにジョウビタキがやってきたのです。落ち葉の下に隠れていた虫を探しているようです。もしジョウビタキに餌を少し与えるとすると、魚の餌のワームの類が良いようです。ペットショップに売っているのかな。やってみますかね。

■話は小鳥からかわりますが、不知火とデコポンは同じ品種なんですね。JAから出荷される不知火の中でも、糖度13度以上、クエン酸1%以下などの条件をクリアしたものがデコポンなんだそうです。個人的には不知火で十分に美味しいけれど。