第11回北船路野菜市

■今日の午前中、大津市の中心市街地、丸屋町商店街・大津百町館前で、「第11回北船路野菜市」を開催しました。今回は、北船路の5軒の農家の協力を得たこともあり、かなりの出荷量になりました。水ナス、加茂ナス、ナス、キュウリ、ゴウヤ、満願寺トウガラシ、シシトウ、ピーマン、スイカ、タマネギ、トマト、ミニトマト、ジャガイモ…。はたして売り切れるのかと心配になりましたが、京都や大津の飲食店への配達分も含めて、すべて売り切ることができました。お買い求めいただいた皆さん、ありがとうございました。

■「北船路米づくり研究会」はゼミ活動の一環ではありますが、ゼミの単位や評価とは関係のない、学生の自主性と責任感で運営しています。今回は夏期休暇中で帰省中の学生も多く、参加した学生は少なめでしたが、リーダー格の4年生2名、これから活動を担っていく3年生3名、合計5名の参加がありました。参加したゼミの皆さん、ご苦労様でした。頼もしいな〜。

■10時開店なのですが、出荷量が多く、開店時間になってお客さんが来られるような時間になってもまだ小分け作業をしている状態でしたが、なんとか頑張り抜きました。11時半頃には、8割方を売り切りました。スイカも13玉店頭に出しました。衛生上の問題もあり、半分や4分の1にカットして売る事をしていません。果たして売れるのか(冷蔵庫に入らない…老夫婦世帯が多く食べきれない…)と心配していたのですが、お隣やお友達同士で購入して半分にわける方たちが何人もおられました。助かりました〜。ありがとうございました。

■10時開店なのですが、出荷量が多く、開店時間になってお客さんが来られるような時間になってもまだ小分け作業をしている状態でしたが、なんとか頑張り抜きました。11時半頃には、8割方を売り切りました。スイカも13玉店頭に出しました。衛生上の問題もあり、半分や4分の1にカットして売る事をしていません。果たして売れるのか(冷蔵庫に入らない…老夫婦世帯が多く食べきれない…)と心配していたのですが、お隣やお友達同士で購入して半分にわける方たちが何人もおられました。助かりました〜。ありがとうございました。

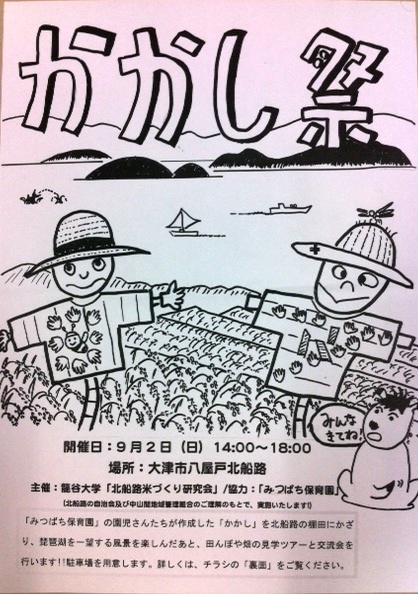

■野菜市を終えた学生たちは、野菜市を撤収したあと、私たちの活動の場=北船路に移動しました。今晩は、北船路の夏祭り(二十三夜)が開催され、村のリーダーの皆さんや一般の村人が集まられます。その場で、9月2日に開催する「かかし祭」の相談や、協力依頼等、「営業活動」を行うことになっています。私は、残念ながら、翌日の仕事の準備で大学の研究室に戻って仕事をしていますが、学生の皆さんはぜひとも頑張ってもらいたいと思います。

【写真】上段左:美味しそうなプチトマト、上段右:開店前に店頭にならんだスイカ、中段:鮮やかなシシトウ・ピーマン。下段:開店前からすでにお客さんがやってこられていました。

「かかし祭」(9/2)の営業活動

■来月9月2日、北船路米づくり研究会主催の「かかし祭」を開催します。この「かかし祭」に関しては、すでにエントリーしてありますので、「みつばち保育園」をご覧いただければと思います。昨日は、この研究会の中心になって活躍してくれている学生I君と一緒、この「かかし祭」の印刷物の準備をやっていました。チラシや案内状、ポスター等の最終チェックを行いました。もちろん、活動資金は限られていますから、これらの作業は、すべて私たちの手作業で行いました。写真はI君です。手に持っているのは、「かかし祭」のチラシです。手作り感満載…でしょう!!

■来月9月2日、北船路米づくり研究会主催の「かかし祭」を開催します。この「かかし祭」に関しては、すでにエントリーしてありますので、「みつばち保育園」をご覧いただければと思います。昨日は、この研究会の中心になって活躍してくれている学生I君と一緒、この「かかし祭」の印刷物の準備をやっていました。チラシや案内状、ポスター等の最終チェックを行いました。もちろん、活動資金は限られていますから、これらの作業は、すべて私たちの手作業で行いました。写真はI君です。手に持っているのは、「かかし祭」のチラシです。手作り感満載…でしょう!!

■夕方、このチラシと案内状を手に、商店街でお世話になっている皆さんのお店を訪問させていただきました。「かかし祭」にお誘いする、いわば営業活動ですね。あいにく、まだお盆の関係でお休み中のところも多かったのですが、お会いできた商店街の皆さんからは、丁寧に対応していただくとともに、ご関心を示していただきました。ありがとうございました。また、「北船路米づくり研究会」の野菜を購入してくださっている大津駅前の居酒屋「利やん」さん(…のご家族)、そしてこのお店の御常連も、参加を検討してくださっています。感謝です。今日は、月1回の「北船路野菜市」です。野菜の販売は学生たちにまかせて、私は昨日の営業活動を継続しようと思っています。参加者が増えるといいんですけどね~。

龍谷大学と寧波大学が覚書を締結

■龍谷大学大学社会学研究科では、現在、「東アジアプロジェクト」という取り組みを進めています。その一環として、先月のことになりますが、中国浙江省寧波大学と国際交流に関する覚書を締結しました。以下は、大学のホームページでプレスリリースされた記事を転載したものです。写真ですが、1人だけ(私だけ…)クールビズです。いや~、なんとなく居心地が…。私のむかって右側が、赤松徹眞学長、その右側が趙伐(ZHAO FA)寧波大学副学長です。以下は、大学のホームページからの転載です。

——————————————-

龍谷大学と寧波大学(中国)が国際交流に関わる覚書

2012(平成24)年7月17日(火)、深草キャンパスにおいて、龍谷大学と寧波大学(中華人民共和国浙江省)が、教育・研究の国際交流に関する覚書を締結致しました。寧波大学からは、趙伐(ZHAO FA)副学長、龍谷大学からは赤松徹眞学長、脇田健一社会学研究科長が出席し調印式が執り行われました。

寧波大学は、1986年に創設された新しい大学ですが、教育、文学、経済、法学、工学など18学部がある他、修士課程27コース、30以上の附置研究機関を有する浙江省政府直轄の全日制総合大学です。

龍谷大学大学院社会学研究科では、現在、東アジアでの社会福祉分野の専門家養成を目的に「東アジアプロジェクト」に取り組んでいます。その一環として、寧波大学からの学生受け入れや研究交流等を推進していくために、今回の国際交流に関する覚書を締結するに至りました。寧波大学は、日本語教育において優れた実績を有しており、日本文化の研究者も多く、社会学研究科が取り組む「東アジアプロジェクト」の中国における一拠点となることが期待されています。

調印式後、趙伐副学長を代表とする寧波大学訪日団の皆さんは、西本願寺や大宮学舎図書館を訪問し、本学の建学の精神について理解を深められ、今後の学術交流・教育活動促進、そして本学が第5次長期計画に掲げる「教育の国際化の推進」に向けて、大変有意義な交流がなされました。

今件に関するお問い合わせ先

龍谷大学 社会学部教務課

TEL 077-543-7760

Runmeter GPS ランニングストップウォッチ

■フルマラソン完走に向けて練習を始めて約1ヶ月が経過しました。そのようなつもりはなくても、どこかで頑張り過ぎているところがあるらしく、先週、左腿裏の筋肉を痛めてしまいました。いけませんね。尊敬する我がコーチHさんからは、絶対に頑張りすぎないこと…と繰り返しいわれています。頑張りすぎると故障をまねくことになるし、練習が嫌になって継続できなくなるからです。なかなか、自分の体をマラソン完走に向けて仕上げていくことは難しいものです。

■フルマラソン完走に向けて練習を始めて約1ヶ月が経過しました。そのようなつもりはなくても、どこかで頑張り過ぎているところがあるらしく、先週、左腿裏の筋肉を痛めてしまいました。いけませんね。尊敬する我がコーチHさんからは、絶対に頑張りすぎないこと…と繰り返しいわれています。頑張りすぎると故障をまねくことになるし、練習が嫌になって継続できなくなるからです。なかなか、自分の体をマラソン完走に向けて仕上げていくことは難しいものです。

■そのようなマラソン初心者である私をサポートしてくれているのが、Hコーチお勧めの「Runmeter GPS ランニングストップウォッチ」です。このiPhone用のアプリ、かなりの優れものです。iPhone内蔵のGPSを利用するアプリなのです。このようなアプリは、この「Runmeter」以外にも「RunKeeper」や「Nike+GPS」といったものがあるらしいのですが、私は、信頼するHコーチの勧めのまま、迷わず、この「Runmeter」を使っています。ランタイム、距離、平均ペース、再興ペース、登り・降り、消費カロリー等の情報とともに、ペースやコースの高度がグラフでも確認することができます(この高度はGPSの精度のせいか、かなりいいかげんではありますが…)。

■私にとって心強いことは、その日の練習結果が「facebook」にアップできることです。私のマラソン完走など、「facebook」の「友達」のほとんどの皆さんには関心のないことなのですが、Hコーチを初めとして何名かの皆さんは、私の練習を応援してくださっています。「いいね!」だけでなく、いろいろ「メッセージ」をくださいます。このことが、練習の励みになるのですね。皆さんの応援が、練習を継続していくことをサポートしてくれるというわけです。Hコーチからは「頑張りすぎない」といわれているので、コーチには「facebook」を通してチェックしていただいていることにもなります。

■もっとも、中には「マラソンの練習など、人に頼らず、自分自身の力でやることだろう」という方もいらっしゃることでしょう。「ソーシャルメディアにコントロールされているような感じで嫌だ…」という方もいらっしゃると思います。確かに、そうかもしれませんね。このあたり、社会学的にいろいろ考察することも可能てしょう。しかし、マラソン完走という大きな目標、これは私のような力のない初心者には、1人ではなかなかできないことなのです。「Runmeter」のようなアプリと「facebook」というソーシャルメディアを使った練習環境、そして「facebook」を通して応援してくださっている皆さんに心から感謝…なのです。

■マラソンに限らず、このようなソーシャルメディアを使って支え合うような仕組みづくり…いろいろできるのではないかと思うのです。

私にとってのソーシャルメディア4-「facebook」

(私にとってのソーシャルメディア3-「twitter」の続きです。)

■「ホームページ」、「ブログ」、「地域SNS」、「twitter」、それらが自分にとってどのような経験だったのかを説明してきました。次は、「facebook」です。

■「ホームページ」、「ブログ」、「地域SNS」、「twitter」、それらが自分にとってどのような経験だったのかを説明してきました。次は、「facebook」です。

■「facebook」も、最初は、まったく関心がありませんでした。コンセプトもよくわかりませんでした。「facebook」の自分のタイムライン(facebook上で自分史を残していくような感じの機能でしょうか…)を確認してみると、私が参加したのは、2010年の10月5日です。「情報弱者」にならないように…という思いもあり、人に進められて登録したのでした。ただし、使い方やコンセプト自体も、あまりよく理解できませんでした。ということで、登録はしたものの、そのまま放置したままの状態が続きました。

■2010年の年末。『TIME』紙の表紙に1人の若者の写真が掲載されました。「facebook」の創始者であるマーク・ザッカーバーグ。「Person of the Year 2010」として、ザッカーバーグが選ばれたのです。『TIME』は「5億以上の人々を結びつけて社会的なつながりを作り出し、情報交換の新しいシステムを作り出し、そして私たちすべての生活を変化させたことで、マーク・エリオット・ザッカーバーグはTIMEのPerson of the Yearに選ばれた」と、その選定理由を説明しています。なるほど、それほど話題になっているのならば、私のような者にもfacebookの情報が入ってくるわけですね。

■年がかわり2011年になりました。お正月に、東京在住の建築家であるfuRuさん=古川泰司さんから、「わきたさん、今年はfacebookを活用されてはいかがでしょうか。わきたさんこそ、facebookの大きな可能性を引き出されるのではと勝手に期待しております」というメッセージをブログを通していただきました。「豚もおだてりゃ木に登る」式に、それでは…と、再度「facebook」に取り組み始めたのでした。古川さんは、これまでの私のブログ等での様子をご覧になっておられるので、「積極的に、ソーシャルメディアでいろんな方たちと交流しようとしている脇田には、このfacebookが向いている」と判断なさったのではないかと想像しています。

■私にとってソーシャルメディアの重要なポイントとは、ネット上での「交流」がリアルな「交流」につながっていくことにあります。

「ホームページ」:このホームページには、ブログ機能があるのでコメントをいただくこともできるのですが、やはり基本的には一方的に情報を提供という形になります。ご覧いただく方も、様々だと思います。ここから直接的になにか「交流」が生まれることはあまりないように思います。

「ブログ」:「ブログ」も様々な方たちにご覧いただけるわけですが、私のばあいは、他の皆さんのブログにコメントを書かせていただくことで、いろんな方たちと「交流」が生まれました。「共通の関心事」をもとにした「交流」です。実際にお会いすることにもなりました。楽しいイベントをに参加することもできました。

「地域SNS」:具体的な「地域社会」を基盤にした「交流」です。私のばあいは、そのような「交流」が農村活性化につながりました。

「twitter」:もちろん特定の知人や学生の皆さんとの「交流」もあるわけですが、私のばあいは、どちらかといえば不特定多数のみなさんからの情報収集と、自分の地域貢献活動に関する情報発信が中心になっています。この「twitter」での情報発信が契機となって、大学の学長室広報の皆さんにも、ゼミの活動である「北船路米づくり研究会」のことを知っていただき、広報に関して様々なご支援をいただきました。もっとも、「創造性」という意味では「価値」のある情報発信をしているわけではありません。「twitter」とどうつきあっていくのか、私にもまだよくわからないところがあります。

■ということで「facebook」です。一番驚いたのは、少しだけ存知あげている程度…の職員や教員の皆さんとも「交流」が生まれたことです。「facebook」には、職場や組織内の「交流」を促進し、人間関係を豊な安定したものにしていく機能があることがわかりました(もっとも、これは使い方次第ではありますが…)。仕事でしか接することがなかった方たちの趣味や日々の出来事の投稿をみていると、人柄のようなものが伝わってきます。これは、他のソーシャルメディアでは経験することがなかった機能です(働いている組織が共通基盤になります)。また、組織内の仕事上の関係を強化していく上でも、大変役立っています。ゼミ活動の一環として「北船路米づくり研究会」を主催していますが、その専用のページも作成しました(同僚が作成した「大津エンパワねっと」のページも)。ここに残してある記録を、学内の職員・教員・学生の皆さんにご覧いただいています。「グループ」の機能も面白いですね。全国の大学職員の形が集まったあるグループがあるのですが、皆さんの真剣な議論や情報交換は大変勉強になります。「facebook」が広い意味で仕事に使えるツールであるわけです。

■もちろん、「仕事」以外でも、「facebook」は役立っています。私は地域活動や地域貢献にかなりのエネルギーを使っていますが、そのような私にとって、大津や滋賀の「地域づくり」や「地域活性化」に関係する皆さんの日々の様子や活動について「facebook」を通して知ることは、大変意味のあることです。また、「グループ」の機能は、仕事だけでなく趣味の上でも楽しめるツールでもあります。たとえば、鉄道マニアの皆さんのグループでの熱い投稿に、鉄道の奥深さを益々感じています。また、大学時代のサークルのつながり、そしてゼミの卒業生との交流…。「facebook」は、なかなか考えられたソーシャルメディアのような気がします。もっとも良いことばかりではないはずです。個人情報、プライバシーをどのように守りながら、「交流」を深めていくのかは、非常に重要な問題です。このあたりのことも、意識しながら、今後も、「facebook」を使いこなせていければと思っています。

甲子園球場

■少年時代は別にして、あまりプロ野球に関心をもって生きてきませんでした。でも、最近は(にわか)阪神ファン。妻と一緒に年に何回か阪神甲子園球場に観戦にいきます。梅田の阪神デパートの地下でお弁当を買い、三塁側アルプススタンドに陣取り観戦となります。背中にタンクを背負っためちゃめちゃ業務用笑顔の販売員さんから生ビールを買い(なんてお呼びするんですかね…?)、気持ち良い風にふかれながらなビールと弁当と野球を楽しむ(順番が…)。なかなか気分爽快なのですよ!!ただし、今年(2012年)は、私が観戦すると必ず負けています。私の周りでは、私が甲子園にいくと負ける…というジンクスさえ生まれています。困りましたね。

【写真】iPhoneのアプリ「Pano」で撮影したパノラマ写真です。

私にとってのソーシャルメディア3-「twitter」

(「私にとってのソーシャルメディア2-「地域SNS」の続きです。)

■「ホームページ」、「ブログ」、「地域SNS」と一通り経験した段階で、次に出会ったものが「twitter」です。

■「ホームページ」、「ブログ」、「地域SNS」と一通り経験した段階で、次に出会ったものが「twitter」です。

■「twitter」は2009年の夏から始めました。なぜ始めたのか…。それは、ブログで交流のある東京在住のブロガーの皆さんが、モノは試しにと「twitter」を開始しされたからです。最初は、良く使い方がわかりませんでした。「とりあえずフォロワーを100人以上に増やすべし」という情報を耳にして、フォロワーを増やしてみました。すると、様々な情報が入ってくるようになりました。芋ずる式に、自分が関心のある情報を発信している方たちをフォローしていくと、結果として、自分もフォローされるという経験をしました。

■学生たちに「twitter」をやっていることの理由を聞くと、「暇つぶし」「友達との遊び」といった返事が返ってきます。なるほど、そういう使い方もあるわけですね。ただし、「twitter」はクローズドな「mixi」とは違って世界中の人に情報が流れていきます。仲間内の「憂さ晴らし」「噂話し」のような発言が、意図していなくても、いろんな意味で良くない事態を生み出してしもうことがあります。学生たちは、「フォロワーが少ないのだから問題ない」と平気なようですが、はたしてどうでしょうか…(たまに、新聞に載るような問題に発展することがあります)。ソーシャルメディアの使い方には、十分に注意していただきたいと思います。

■私のtwitterについての考え方。以前、個人ブログ(「Blog版 環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」)に「twitterとウッフィー」というエントリーを投稿したことがあります。以下に、そのエントリーを転載します。

———個人ブログ(「Blog版 環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」)からの転載————————-

■最初は意味がよくわからなかったのですが、少しずつtwitterに慣れてきたような気がします(しかし、頭文字はtなのかTなのか…まだよくわかっていませんが)。フォローする方の人数が増えれば増えるほど、タイムラインに、どんどん「つぶやき」がながれてきます。最初は、どういうわけだか、「ひとつひとつ読まねば…」という意識がありましたが、これだけの数になるとそんなことは無理です。少し時間が経過すると、すぐに100以上の「つぶやき」が溜まっています。そうなると、ほとんど見ないことになります。時間ができて、皆さんの「つぶやき」を拝見するときも、なんだかシャワーをサーッとあびているような感じになります。しかし、「それでいいのだ」という感覚を持てるようになりました。今日も、twitterを見ていて、面白い「つぶやき」に気がつきました。shumai さんという方の「つぶやき」です。こんな感じです。

——————

shumai

「ツイッターノミクス」読み終わりました。ウッフィーはお金と違って貯めておいては意味がない、どんどん与えなくては!なぜか心が温まった一冊です。 http://bit.ly/bJHYxa Amazon

——————

shumai

「ツイッターノミクス」を読んで思ったこと。今までの自分のオンライン活動は無駄な時間つぶしではなくて人にウッフィーを与えることができていたとしたらと考えると、自分を肯定してもらえたようで、すごく心があたたまりました。お金にならないことが即無価値ではないのだと。 #twnomics

——————

■たまたま、なのですが、サーッとながめていたら、このshumaiさんの「つぶやき」が目に留まりました。瞬間的に、なんだか社会学でいうところの「贈与」や「社会関係資本」(ソーシャル・キャピタル)に関係する話なのかな…と理解しました。まあ、仕事柄ということなんでしょうが、ふだんから脳みそがそういう情報に敏感になっているので、目にとまったんでしょうね。う~ん、なんだかこういうふうに、突然、自分が潜在的に求めている情報と出会えるのも、ひとつの「ご縁」なのでしょうね。いや~、ありがたいです。

■ということで、さっそく『ツイッターノミクス』という本のこと、そして「ウッフィー」という概念について、調べてみることにしました(いや~世の中の動きが早すぎて、歳のせいか新しいことについていけません)。以下のような記事が目にとまりました。「Tech Wave.jp」というサイトの「「ツイッターノミクス」の著者タラ・ハントさんと津田大介さんのトークイベントに参加して【三橋ゆか里】」という記事です。ぜひ、お読みいただければと思いますが、この記事のなかに出てくる「ウッフィー」という概念について、少しだけ引用しておこうと思います。

——————

そもそも「ウッフィー」ってなに?

ウッフィーという言葉は、著者のタラさんが創りだした言葉ではなく、彼女がすごく影響を受けたというコリイ・ドクトロウ著の「マジック・キングダム」というSF書で登場するソーシャル・キャピタルです。その物語に通貨は存在せず、人の評価を表すために「ウッフィー」が使われています。ウッフィーのスコアが高い人は信頼され、その結果としてネットワークを持っています。ウッフィーは、人が持つソーシャルパワーを表現する単位なんですね。「ツイッターノミクス」で簡潔でわかりやすい説明があるので引用します。

ウッフィーは、その人に対する評価の証と考えればいい。人に喜ばれるようなことをしたり、手助けをしたりすれば、あるいは大勢の人から尊敬され評価されれば、ウッフィーは増える。逆なら、減る。

個人であろうと企業であろうと、信頼・信用、つまり「ウッフィー」を増やすことで道が開かれます。企業にとってウッフィーを増やすことは、顧客といい関係を築いていることを意味し、その企業が話題になる機会が増えることを意味するんです。

——————-

■いかがでしょうか。twitterで、「人に喜ばれるようなこと」している人は、「ウッフィー」が増えるというわけです。面白いですね~。っていうことで、さっそくamazonでこの『ツイッターノミクス』を注文しましたのです。また、同時に、twitterでshumaiさんの「つぶやき」をRetweetしました。さらには、shumaiさんの「つぶやき」にReplyしたのでした。すると、すぐにshumaiさんからもReplyが届きました。

——————-

@shumai 刺激を受けて、『ツイッターノミクス』をamazonに注文しました。ありがとうございます。

——————-

shumai @wakkyken なんと。そういう報告も私の喜びです。ウッフィーありがとう。

——————-

■ウッフィーって興味深い言葉(概念)なのですが、同時に、「音」としても面白いですよね。人から何かしていただき、嬉しかったら、その方に「ウッフィー」って挨拶をする…わけじゃないんですが、そんな気持ちのよい新しい挨拶のような響きも感じたのでした。しかし、ウッフィーという言葉が最初に登場した、コリイ・ドクトロウさんの『マジック・キングダム』って本も読んでみたいですね~。

——————–(個人ブログからの転載は以上です)—————————————————————

■この「twitter」、私自身は、とても使いこなしているという感じではありません。基本的に、大学での取り組み等を、「#ryukoku」で発信しているだけのような気がします。刺激的で人びとにインパクを強く与えるようなツイートが好まれるようですが、それは私のソーシャルメディアへの関わり方とはかなり違っています。これからも、「twitter」の自分なりの使い方を摸索してみたいと思います(続きがあります)。

福知山マラソン

■先日(朝のランニング中に突然、左腿裏に違和感があった日)、日本私立学校振興・共済事業団=私学共済から手紙が届きました。フルマラソン出場に向けて指導してくださっているHコーチの勧めで、私学共済枠で「福知山マラソン」への出場を申し込んでいたのですが、その「当選」通知でした。いよいよですね~。気合いが入ります。しかし、そうやって根を詰めて練習をすると、無意識のうちにも無理をして、怪我や故障の元をつくってしまうのです。先日の足の故障はすっかり良くなりましたが、十分に気をつけて、ゆっくり・時間をかけて・仕上げていきます。

■先日(朝のランニング中に突然、左腿裏に違和感があった日)、日本私立学校振興・共済事業団=私学共済から手紙が届きました。フルマラソン出場に向けて指導してくださっているHコーチの勧めで、私学共済枠で「福知山マラソン」への出場を申し込んでいたのですが、その「当選」通知でした。いよいよですね~。気合いが入ります。しかし、そうやって根を詰めて練習をすると、無意識のうちにも無理をして、怪我や故障の元をつくってしまうのです。先日の足の故障はすっかり良くなりましたが、十分に気をつけて、ゆっくり・時間をかけて・仕上げていきます。

■写真は、届いたパンフレットです。「福知山マラソン」、往復のコース。しかも、最初と最後が坂道のようです。う~ん、なかなかハードな感じがしますが…。時間制限があります。関門があるんです。第7関門、27.75kmで3時間45分。このあたりまではなんとかなりそうです。問題は30kmを超えてからです。最後の第9関門、37.5kmで5時間。初マラソンなので、ここをまずは制限時間以内に超えて、無事に完走することが第1の目標になります。

■大会当日、4時間・5時間のペースランナーが走られるそうです。嬉しいですね~。また、ゴールまで数百メートル、最後の厳しい坂を子どもが伴走する応援KIDSランナーというサービスもあります。最近の市民マラソンは、すごいですね。サービスが盛りだくさん。市民マラソンの全国的なブーム、それに伴う、市民マラソン関連の産業化…。大きなお金も背後で動いていることでしょう。それはともかく、フルマラソン完走に向けて頑張ります。

私にとってのソーシャルメディア2-「地域SNS」

(私にとってのソーシャルメディア1-「事の始まり」の続きです。)

■「ブログ」で私が経験したこと、「ブログ」での交流がリアルな世界での交流も生み出す…これは、私にとっての「web2.0」的経験です。このような経験は、「地域SNS」の登場でさらに深まっていきます。リアルな世界での活動も生み出すことになつたからです。

■「地域SNS」との出会いの最初は、「おおつSNS」でした。「mixiがあれば地域SNSは、いらないのではないのか…」といって疑問も浮かびます。しかし「地域SNS」の魅力は、mixiなどよりも地元に密着した情報がSNS内に飛び交うことです。私は、その事に気がつき、かなり積極的に「おおつSNS」を利用していた時期があります。「おおつSNS」を立ち上げたのは大津市役所です。行政が、地域コミュニティのいわばセーフティネットの役割を「おおつSNS」に期待していたのだと思います。ただし、ここには詳しくは書きませんが、運営主体である大津市役所の「おおつSNS」への関わり方・スタンスの問題、そして財政上の理由から市役所からNPOに移管される…という問題が発生したときから、しだいに「おおつSNS」から距離をおくようになりました。

■もっとも、現在でも大学の授業の関連で、「おおつSNS」のコミュニティ機能を積極的に利用しています。ゼミ活動の一環として行っている「北船路米づくり研究会」の活動も、この「おおつSNS」を通して指導農家とのつながりが生まれたことがきっかけでした。指導農家から「自分が住んでいる農村活性化に大学の学生たちと一緒にできないか」というお誘いがあったからです。私が「ブログ」や「地域SNS」で経験したことは、「ネット上での交流が、実際の交流につながり、それが地域活性化や様々な地域の活動に展開していく…」というパターンです。私の個人的な意見ですが、このあたりに「web2.0」の時代のソーシャルメディアがもつ潜在的可能性があるのではないかと思うのです。

北船路米づくり研究会

北船路米づくり研究会facebookページ

■「地域SNS」に関しては、いくつかの地域のものを経験してみました。そのなかで、「これはすばらしい運営が行われている」と感じたのが、千葉県松戸市に「ラブマツ」です。最近は時間もなく、参加できていない状況ですが、「ラブマツ」の皆さんにとは、大変親切にしていただきました。また、実際に松戸にいって「ラブマツ」に登録している皆さんとも交流を行いました。私にとって、大変良い思い出です。また、時間をみつけて、松戸の皆さんと交流してみたいと思います(続きがあります)。