NHKクラシック音楽館 「指揮者なしのオーケストラ 第九に挑む! ~究極のベートーベンを追い求めて~」

NHKクラシック音楽館

「指揮者なしのオーケストラ 第九に挑む! ~究極のベートーベンを追い求めて~」

指揮者なしでベートーベンの第9「歓喜の歌」に挑む74人の音楽家たち

奇跡の名演の秘密を32台のカメラとディープな取材で解き明かします!

■素敵なドュメンタリーでした。指揮者はいません。コンサートマスターだけでなく、他の楽器の演奏者も音を出すタイミングをリードされていました。例えば、第一楽章の冒頭はセカンドバイオリン。指揮者がいないので、いつも以上にお互いの音をよく聞き合っておられるようでした。指揮者・マエストロの音楽や指示に従うのではなく、演奏者自身がお互いに意見も伝えるし、相手の意見もきちんと聞く。お互いがお互いを活かしあいながら、手探りで演奏者が自分たちの理想の第9を探っていく。社会もこんな感じであることが理想だな…と思った人も多かったのじゃないでしょうか。現実の社会は、お互いに聞き合わないわけですが…。

ヨーヨー・マとスティング

■世界的なチェリストであるヨーヨー・マさんが、ワシントンDCのソビエト大使館前でウクライナ侵攻に抗議するためでしょうか、チェロの演奏しています。おそらくお手製でしょう、道路標識も立てています。そこには、「Zelensky Way」ゼレンスキー通りと書いてあります。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の名前かな。音楽家としてできることを、静かに実践されているのです。

Yo-Yo Ma, along with Emanuel Ax and Leonidas Kavakos, begins his performance at Washington’s Kennedy Center with a performance of Ukraine’s national anthem. A full, standing house. pic.twitter.com/m1shyLzY4Z

— Julia Ioffe (@juliaioffe) March 8, 2022

■こちらもヨーヨー・マさん。ピアノトリオの演奏会のようです。ウクライナの国家を演奏されています。聴衆は全員起立して、国家を聴きながら、ウクライナの人々に想いを寄せて居られているようです。

■こちらはミュージシャンのスティングさん。ポーランドとの国境にある倉庫に、人道的支援として医薬品を送る運動「ヘルプ・ウクライナ」のために、長らく歌っていなかった“Russians”を歌っています。元々は、1985年の初ソロ・アルバム『The Dream of the Blue Turtles』の中に収められている曲のようです。米ソの冷戦を批判する歌詞になっています。長らく歌っていたなかったのは、その後ソ連は崩壊し、東西の冷戦が終李、歌う必要が無くなったからです。この歌を、今、もう一度歌わねばならない、スティングさんはそう思われたのでしょう。

ヘルシンキのロシア大使館の前で歌われている「フィンランディア」

Finnish demonstrators singing today at Russian Embassy in Helsinki, a patriotic Finlandia Hymn that was written during a russification period of Finland by Jean Sibelius at the beginning of the 20th century. Finland is changed in lyrics to Ukraine. Leaded by the @YLChoir pic.twitter.com/eMMXuNUFYo

— Hanna Mahlamäki (@HannaMahlamaki) March 1, 2022

■フィンランドにお住まいの日本人の方と、SNSでちょっとやりとりをしました。フィンランドもロシアの隣国で、ロシアに脅かされています。フィンランドの状況を知ろうとツイッターを見ていたら、以下のツイートがありました。

■フィンランドの首都ヘルシンキにあるロシア大使館の前で歌われているシベリウスの「フィンランディア」。歌詞の冒頭の「Oi, Suomi」(おお、フィンランド国民)のところと、最後の「synnyinmaa」(祖国)のところが、「ウクライナ」に替えて歌われているようです。意味は、こんな感じになるのかな。ウクライナに早く夜明けが来ますように。歌っているのは、ヘルシンキ大学男性合唱団(YL Male Voice Choir)。

ウクライナの皆さん

あなたの日は近づいている

夜の脅威は既に消え去り

そして輝いた朝にヒバリは歌う

それはまるで天空の音楽のよう

夜の支配に朝の光が既に勝ち

あなたの夜明けが来る ウクライナよ

反田恭平凱旋コンサート

■25(土)は大阪のザ・シンフォニーホールで「龍谷大学第48回定期演奏会」、26日(日)大阪のいづみホールで「奇跡のチェロアンサンブル」、そして昨日、27日(月)は奈良県文化会館国際ホールで「反田恭平凱旋コンサート」でした。3日連続で演奏会を楽しむことができました。

■25(土)は大阪のザ・シンフォニーホールで「龍谷大学第48回定期演奏会」、26日(日)大阪のいづみホールで「奇跡のチェロアンサンブル」、そして昨日、27日(月)は奈良県文化会館国際ホールで「反田恭平凱旋コンサート」でした。3日連続で演奏会を楽しむことができました。

■反田恭平さんは、皆さんご存知の通り「2021年第18回ショパン国際ピアノコンクールで」2位を受賞されました。日本では半世紀ぶりの2位なのだそうです。ショパンコンクールは5年ごとに開催されます。半世紀ぶり、つまり50年前はどなただったかと調べると、第8回で2位を内田光子さんが受賞されていました。ちなみに、第7回の1位はマルタ・アルゲリッチさん、第6回の2位はウラディーミル・アシュケナージさんです。世界中が注目する国際コンクールなのです。そのようなこともあってか、反田恭平さんは、最近頻繁にマスコミに登場されます。まるで、アメリカ大リーグの大谷翔平選手と同じような感じです。反田さんも、太田に選手と同じく、ひとつの「社会現象」になっているのだなと思います。ちなみに、反田さん大谷選手も共に27歳です。そうそう、アイススケートの羽生結弦選手も27歳ですね。

■私ごときが反田さんの演奏について感想を述べることはできませんが、反田さんの演奏にびっくりするだけでなく、昨日は、ファンの皆さんの熱狂ぶりにもびっくりしました。プロ野球の応援のように、名前を書いたタオル(おそらくSORIDAと染められていると思いますが)を最前列で掲げる人もいました。アンコールも6曲と、ファンサービスにも熱心な方です。どのコンサートでも、同じようにアンコールをたくさん演奏されるのかどうか…その辺りのことはよくわかりません。最後は、ご自身でピアノの蓋を閉められました。もちろん、反田さんのユーモアです。ホールのなかは大爆笑でした。ちなみに、アンコールの中では、グリークの「抒情小品集 第8集 トロールハウゲンの婚礼の日」が印象に強く残りました。

■反田さんは、日本の管弦楽団史上初となる、ジャパン・ナショナル・オーケストラを株式会社化するなど、起業家でもあります。今日もコンサートの最後のスピーチで、奈良の鹿と同じくらい、街中を楽器を持った子どもたちが歩くようにしたいと語っておられました。日本のクラシック音楽シーンをボトムアップに変えていきたいのでしょうね。

■今回のコンサート、チケットは奈良県に住んでいる知人が用意してくレました。奈良県在住者先行の枠で、チケットを確保してくださったのです。非常にラッキーでした。なかなか手に入るチケットではありませんからね。以下の動画は、「第18回ショパン国際ピアノコンクール受賞者リサイタル」での演奏です。

「奇跡のチェロアンサンプル」

■昨日は、大阪の「いずみホール」で開催された「奇跡のチェロアンサンブル2021」に出かけました。NHK交響楽団の首席チェロ奏者である辻本玲さんが一番年上で39歳。まだお若いわけですが、他の皆さんはもっとお若いのです。様々なコンクールで入賞されている若手名手がずらりと揃っておられますが、まだヨーロッパの大学で研鑽を積んでおられる方もおられます。

■昨日は、大阪の「いずみホール」で開催された「奇跡のチェロアンサンブル2021」に出かけました。NHK交響楽団の首席チェロ奏者である辻本玲さんが一番年上で39歳。まだお若いわけですが、他の皆さんはもっとお若いのです。様々なコンクールで入賞されている若手名手がずらりと揃っておられますが、まだヨーロッパの大学で研鑽を積んでおられる方もおられます。

■今回は、1曲を除き、全て小林幸太郎さんが編曲した作品が演奏されました。小林さんの編曲は、通常の弦楽四重奏や室内弦楽合奏のように楽器ごとに音楽的役割が決まっているわけではなく、例えば、主旋律についても6人で順番に「回しながら」演奏を行うような編曲になっていました。ときには、チェロを手でパーカションのように手で叩くようなこともされていました。特に印象に強く残ったのは、超絶技巧を必要とするバイオリンの名曲、サン=サーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」、そしてピアソラの「ブエノスアイレスの四季」でした。

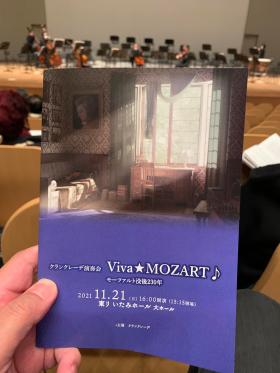

クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」

■21日(日)は、午前中は、滋賀県高島市朽木の椋川の秋を楽しみ、いったん車で自宅に戻り、そこから兵庫県伊丹市にJRで移動しました。大学の学部学生の頃に、大学オーケストラに所属していましたが、そのオケ時代の仲間や知り合いが演奏する市民オケ「クランクレーデ」の演奏会に行くためです。今回の演奏会のプログラムは、モーツァルト没後230年ということで、すべてモーツァルトの作品です。これって、すごいことです。

■21日(日)は、午前中は、滋賀県高島市朽木の椋川の秋を楽しみ、いったん車で自宅に戻り、そこから兵庫県伊丹市にJRで移動しました。大学の学部学生の頃に、大学オーケストラに所属していましたが、そのオケ時代の仲間や知り合いが演奏する市民オケ「クランクレーデ」の演奏会に行くためです。今回の演奏会のプログラムは、モーツァルト没後230年ということで、すべてモーツァルトの作品です。これって、すごいことです。

歌劇「イドメネオ」KV366より「序曲」

歌劇「イドメネオ」のためのバレエ音楽KV367

ピアノ協奏曲第24番ハ短調KV491

交響曲第39番変ホ長調KV543

交響曲第40番ト短調KV550

交響曲第41 番ハ長調KV551

■こちらの市民オケで演奏されている皆さんは、ほとんどの方が学生時代から楽器を続けてこられた方達、あるいは途中、楽器から離れても今は一生懸命楽器の演奏に取り組んでおられる方達なのではないかと思います。驚くべきことですが、このクランクレーデ以外にも、掛け持ちでいくつもの市民オケで演奏されている方達がおられます。阪神間にはたくさんの市民オケがあるからでもありますが、それだけ音楽に情熱を傾けておられる方達が集まっているのです。アマチュアとしては、相当のベテランの方達が集まっておられるような気がします。

■しかし、そのような方達でも、今回のモーツァルトの曲はかなり難しかったようです。演奏後の知り合いの方の感想ですが、「マーラー(Gustav Mahler)よりずっと疲れたとみんな言っています。モーツァルトは難しかったです」というものでした。私は、遠い昔にヴァイオリン弾いていたわけですが、モーツァルトの交響曲を、ベートーベンやブラームスの交響曲と同じようにを弾くわけにはいきません。技術的にも難しかなと思います。特に、弓の使い方とか。

■とはいえ、昨今の市民オケで、これだけたくさんのモーツァルトの曲を一度に取り上げているところは無いようにも思います。人数の多い一般の市民オケだと、団員全員が舞台で演奏できるようにプログラムを考えなければなりません。モーツァルトの作品を選択することは難しいということになります。たしか、クランクレーデは毎回、演奏会のたびに演奏したい方達が集まって演奏会をされていると聞きました。そのような運営の仕方をされていることに加えて、規模が小さめの室内オーケストラだからこそ、このような全てモーツァルトのようなプログラムが可能なのかもしれません。そのようなこともあって別の知り合いの方からは「モーツァルトは大変でしたが本当に楽しく弾けました」との感想もいただきました。なかなかこういう経験はできないですからね。

■facebookには、クランクレーデのページがあります。そこには、次のような紹介がなされています。

私達、クランクレーデは、1989年4月に、室内オーケストラとして結成されたアマチュアの演奏団体です。阪神間、主に西宮市を中心に活動しています。結成当時、演奏会は好評を博していましたが、様々な事情により惜しくも数年で一旦活動を休止。すぐに、古楽器合奏団として活動を再開し、合唱団「森の宮ライゼコール」とともにバッハの宗教曲を中心に演奏活動を続けてきました。その後、2013年より創立当時のメンバーや長年の活動で知り合った多くの友人たちの協力も得て、モダン楽器を使用した弦楽合奏による演奏会を再開。次いで2016年7月より念願だった発足当時と同じ姿、室内オーケストラとしての活動を再開しました。「クランクレーデ」(KLANGREDE)とは、ドイツ語で「音楽の話法」「音の話し方」と言うような意味です。この名は、古楽界の巨匠、ニコラウス・アーノンクール氏の著書 “ Musik als Klangrede “ (邦訳「古楽とは何か」)から取られました。そこに書かれている、要約すると ≪かつて音楽は文化の大黒柱の一つで、人生の最も重要な構成要素であり、醜美・善悪・苦楽等々、すべてを包括する、言葉ではいいあらわせぬものの生きた言葉であるがゆえに、それは同時代・同地域でのみ理解され得るものであった。しかし眼の前にある音楽の真の意味を理解するための努力を怠ってはならない。その努力は必ず実を結んで、音楽は時代と場所を超えて私たちの前に真の姿を現す。≫ といった考え方に共鳴し、そこに込められた精神を、自分たちの「銘」として演奏活動を展開していこうと言う志を込めて、自分たちのオーケストラの名として冠する事にしたものです。

■次回のクランクレーデ演奏会は、来年の7月になります。今度は全曲ブラームスの作品になります。ブラームス没後125年記念なのだそうです。次回のプログラムは2日がかりになります。とはいえ、出演者の都合で連続とはならないようです。というのも、クランクレーデは、昨年の12月に、2日連続でベートーベンの9つの交響曲を全て演奏されました。すごいことです。2日かけてベートーベンの交響曲を全て演奏する方も大変ですが、それを聴く方も相当の体力が入ります。ということで、次回は、1日目が7月23日、2日目が7月31日になります。予定されているプログラムは、以下の通りです。

■次回のクランクレーデ演奏会は、来年の7月になります。今度は全曲ブラームスの作品になります。ブラームス没後125年記念なのだそうです。次回のプログラムは2日がかりになります。とはいえ、出演者の都合で連続とはならないようです。というのも、クランクレーデは、昨年の12月に、2日連続でベートーベンの9つの交響曲を全て演奏されました。すごいことです。2日かけてベートーベンの交響曲を全て演奏する方も大変ですが、それを聴く方も相当の体力が入ります。ということで、次回は、1日目が7月23日、2日目が7月31日になります。予定されているプログラムは、以下の通りです。

●7月23日

交響曲第1番

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

ハイドンの主題による変奏曲

ヴァイオリン協奏曲

交響曲第2番●7月31日

ピアノ協奏曲第1番

大学祝典序曲

交響曲第3番

ピアノ協奏曲第2番

交響曲第4番

■兵庫県の伊丹市のホールでコンサートを楽しんだ後は、阪急で梅田まで移動しました。滋賀に暮らすようになって、阪急に乗ることはほとんどなくなったので、マルーン(阪急電車の色)の鉄分を補給する(鉄道を楽しむ)良い機会になりました。梅田では、大阪に暮らす息子と合流し、独身時代によく通った炉端焼き店で遅い夕食を一緒にとりました。息子のリクエストです。40年近く前、一品280円だったように思いますが、今は300円になっていました。息子が選択したは、「大衆路線」でしたが、父親としては、もうちょっと高級志向のお店でもよかったんですけどね。息子は、その後、一緒に滋賀に帰省することになりました。 写真は、その帰りの風景です。コロナ感染拡大以降、大阪に来たのは、たった1回ではないでしょうか。ということで、この日は2回目。写真は、ひさしぶりの大阪に「大都会だな〜」と思った瞬間を撮ったものです。

オールA

■先日の投稿で、龍谷大学吹奏楽部が香川県高松市で開催された「第69回 全日本吹奏楽コンクール・大学の部」で金賞を受賞したことをお知らせしました。その時の審査員の先生方の講評が、本日、大学に届きました。「オールA」でした。評価は、A・B・Cの3つですが、全ての審査員の先生方からAを頂きました。加えて、具体的なコメントもいただきました。部員の皆さんの励みになると思います。ありがとうございました。部長として嬉しいです。

■ちなみに、その「オールA」の知らせが幹事長(部員の代表)からLINEで届いたとき、嬉しくなってすぐにツイートしそうになりました。しかし、その雰囲気を事前に察知した幹事長からは、部員に伝達するまでは待つようにとの指示がありました。すみません。幹事長、よくわかっておられますね、私のこと。

■来月の12月25日、ザ・シンフォニーホールで第48回定期演奏会を開催します。コンクールとはまた違った演奏をお届けすることができると思います。龍谷大学吹奏楽部の演奏や音楽表現の幅の広さをお楽しみいただけると思います。みなさま、ぜひお越しください。

九品寺の竹内まりや

■大津駅から浜大津駅に向かって歩いていると、たまたま九品寺さんの前を通りました。するとお寺の掲示板に、竹内まりやさんの「いのちの歌」の歌詞が掲示してありました。私は、竹内まりやの「いのちの歌」大好きです。大袈裟なことを言いますが、聞くたびに涙が出てきます。もともとは、三倉茉奈さんと三倉佳奈さんが出演された2008年度下半期のNHK連続テレビ小説『だんだん』の中で、お二人が劇中歌として歌われたものです。それを竹内まりやさんがカヴァーされているのです。九品寺さんの掲示板に貼ってある歌詞は、この「いのちの歌」の一番最後の部分です。

生まれてきたこと

育ててもらったこと

出会ったこと

笑ったこと

そのすべてにありがとう

この命にありがとう

■個人的には「本当にだいじなものは 隠れて見えない ささやかすぎる日々の中に かけがえのない喜びがある」という歌詞も、仏教的には大切なのかなと思っています。

トランペット対談・櫻木厚子さん(フィンランド放送交響楽団)

■音楽に関連する投稿が続いています。ブログ(というか、ホームページというか…。)のタイトルとは関係ないわけですが、どうかご容赦ください。今回の投稿は、関西フィルハーモニー管弦楽団のトランペット奏者である白水大介さんと、フィンランド放送交響楽団のトランペット奏者である櫻木厚子さんとの対談です。櫻木さんは、龍谷大学経済学部を卒業されていますが、課外活動は吹奏楽部に在籍されていました。対談の中では、プロの音楽家になるまでのお話をされています。

ブロムシュテットさん

■NHK交響楽団(NHK Symphony Orchestra)がfacebookに投稿された記事です。記事の文も引用しておきます。

10月23日 20:29 ·

【本日のバックステージから】その2

マエストロ ブロムシュテット は毎回演奏後に、舞台袖に退場してくる楽員を迎え、一人一人健闘を称えてくださいます👏

そして鳴りやまないお客様の拍手を受け、マエストロはカーテンコールに向かいます✨

【本日のバックステージから】その3

お客様の万雷の拍手に応えるべく舞台に向かうマエストロ ブロムシュテット 。コントラバスのメンバーへも健闘を称えます✨

多くのお客様にご来場いただき、ありがとうございました!

■ご覧の通り、指揮者のヘルベルト・ブロムシュテット(Herbert Blomstedt)に関する投稿です。日本でも大変人気のある指揮者だと思います。特に、NHK交響楽団を指揮されている様子をよくTVで拝見してきました。調べてみると、1981年に初めてNHK交響楽団を客演として指揮されています。そして、1985年には名誉指揮者、2016年には桂冠名誉指揮者の称号を贈られています。名誉指揮者と桂冠名誉指揮者とはどう違うのでしょう。特に、後者の桂冠名誉指揮者とは、調べてみると「素晴らしい演奏をする客演指揮者でその回数が多くなると、オーケストラ側が心からの感謝といつまでも指揮を続けてくださいという願いをこめて贈る称号」とのことです。以下は、N響のコントラバス奏者である矢内陽子さんのツイートです。この矢内さんのツイートからは、ブロムシュテットさんの指揮で演奏できることがどれほど幸せなことなのかがよく理解できます。なるほど、名誉指揮者ではなく桂冠名誉指揮者であるということは、団員の皆さんがこのような気持ちになるということなんですね。

■我が家では、TVでブロムシュテットさんの指揮によるN響の演奏を楽しむ際、毎回といっていいほど、年齢について「ほんまに、すごいね〜」と言っています。今年の7月で94歳になられたのだそうです。本当に、すごい。12年前に亡くなった私の父と同い年です。とても94歳とは思えません。

リハーサルから本番、全てが幸せすぎる特別な時間。満員のお客様からマエストロへの拍手には、自然と涙が😢

来日してくださった事に、心から感謝するとともに、ご来場くださるお客様あってのコンサートだと改めて実感しました。

Maestroの『Let’s enjoy!』は幸せな時間の幕開け♬楽しまなきゃ〜 https://t.co/NBaLaA3dSb— 矢内陽子 (@yokontrabass) October 23, 2021