故・武村正義さんの「お別れの会」

■今日は、大津市打出浜の「コラボしが21」で開催された故・武村正義さんの「お別れ会」に向かいました。武村さんは9月28日、大津市内の病院で腎不全でお亡くなりになったそうです。家族だけのご葬儀だったようで、今回の「お別れ会」は武村さんのお仲間が呼びかけて開催されることになりました。

■お若い皆さんは、武村さんのことをあまりご存知ないかもしれません。武村さんは、自治省の官僚を務められた後、1971年に滋賀県の八日市市長に当選、1974年には滋賀県知事に当選し3期の途中まで知事をつとめられました。その後、国政に転じ、1986年には衆議院議員に当選以来、4回連続で当選されました。当初は自民党に所属されていましたが、1993年に新党さきがけを結党し、翌年には自民党・社会党・新党さきがけの連立政権で大蔵大臣に就任されています。2000年には、ご病気により立候補を断念され、政界を引退されました。

■武村さんの国政時代のことは、御厨貴・牧原出編 『聞き書 武村正義回顧録』岩波書店(2011年)に詳しいわけですが、私自身は、武村さんが滋賀県知事をおつとめになった時代のことに強い関心があります。知事をされていた時代、琵琶湖に大規模な淡水赤潮が発生したことから、独自の環境政策を推進し、1980年には「滋賀県琵琶湖の富栄養化を防止する条例」を施行されました。当時の洗濯用洗剤の中には、助剤としてリンが入っていましたが、この条例によりリンを含んだ洗剤の販売や使用が禁止されました。

■武村さんには、代議士をされている時に、お会いして知事時代のお話を伺いました。新党を結成された頃だったか、その前だった…記憶が曖昧ですが、日本が新党ブームに突入する、あるいはした頃かと思います。また、政界を引退された後も、学会でご講演いただくお願いをしにいった際に、お話をさせていただきました。武村さんは、政界を引退された後には、龍谷大学の客員教授も長らくお勤めいただきましたが、そのようなご縁があってご講演をお願いにあがったのです。ご講演自体は、体調を悪くされたことから急遽取りやめになったのですが、その後もう1回、「講演できなかったことのお詫びに」と食事をしながらお話を伺うことができました。そうそう、市内の丸屋町商店街で学生たちと野菜を販売している時に(北船路米づくり研究会の野菜市)、ふらりと歩いてこられて野菜を買っていただいたこともありました。もちろん、以前にお会いしたこと等はご記憶されてはおられませんでしたが。

■今日は、そのような昔のことを思い出しながら「お別れの会」で献花をさせていただきました。会場には、たくさんの方々がお越しになり、献花をされていました。政治家もお越しになったようで、眼光の鋭い警備の方もおられました。何人もの知り合いの方たちが、ボランティアでお手伝いをされておられたのが印象的でした。お別れ会の後は、湖岸に出てみました。風もあり、とても寒い日でした。比良山系の頂が、雪で白くなっていました。

【追記】■「故武村正義さんと滋賀県民のお別れ会」の呼びかけ人のお一人である元滋賀県知事で参議議員の嘉田由紀子さんから、facebookを通して写真をいただきました。呼びかけ人の皆さんの集合写真です。向かって右からは、友人代表の藤井絢子さん、東近江市長の小椋正清さん、元滋賀県知事の國松善次さん、嘉田由紀子さん、滋賀県議会議長の岩佐弘明さん、滋賀県知事の三日月大造さん。最後は、友人代表の細谷卓爾さん。

定期演奏会

■ 12月26日に開催される龍谷大学吹奏楽部「第49回 定期演奏会」に関して、部員の代表である幹事長の濱長くんが、ご自身が1回生時の定期演奏会のポスターから順番にポスターの画像をTwitterにツイートされていました。2019年、2020年、2021年、そして今年、2022年です。2019年は幹事長ご自身は1回生。私も初めて部長に就任した年でした。途中、コロナやいろんな出来事がありましたが、定期演奏会は毎年なんとか開催することができました。本当に良かったと思っています。私は演奏には関係のないただの部長でしかありませんが、幹事長と共にとても感慨深いものがあります。

■定期演奏会、S席、A席のチケットは完売いたしましたが、まだB席は余裕がございます。遠方やご多用の皆様には、オンラインでお聞きいただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ドウダンツツジ

■ 我が家のドウダンツツジです。漢字で書くと、「灯台躑躅」。ネットで調べみました。「「ドウダン」は、枝分かれしている様子が昔、夜間の明かりに用いた灯台(結び灯台)の脚部と似通っており、その「トウダイ」から転じたもの」という説明を読みましたが、わかったようなわからないような…。「結び灯台」ってなんでしょうね。常識が足りません。調べてみると、3本の棒をひもでくくって足を開いて立てて、その上に油皿を乗せた灯りのこと…のようです。皆さんも、Googleで画像を検索してみるとすぐに「あ〜、あれのことか」とご理解いただけるはずです。ドウダンツツジの枝分かれの仕方が、この「結び灯台」に似ているわけですか、なるほど。

■ 我が家のドウダンツツジです。漢字で書くと、「灯台躑躅」。ネットで調べみました。「「ドウダン」は、枝分かれしている様子が昔、夜間の明かりに用いた灯台(結び灯台)の脚部と似通っており、その「トウダイ」から転じたもの」という説明を読みましたが、わかったようなわからないような…。「結び灯台」ってなんでしょうね。常識が足りません。調べてみると、3本の棒をひもでくくって足を開いて立てて、その上に油皿を乗せた灯りのこと…のようです。皆さんも、Googleで画像を検索してみるとすぐに「あ〜、あれのことか」とご理解いただけるはずです。ドウダンツツジの枝分かれの仕方が、この「結び灯台」に似ているわけですか、なるほど。

■さて、毎年、私はこのドウダンツツジの紅葉を楽しみにしています。春には小さなスズランのような白い花が鈴なりに咲きますが、秋はこのように真っ赤に紅葉するのです。最後は、真っ赤に紅葉して、そして落葉します。もうしばらく楽しめそうですね。まあ、落ち葉の掃除を丁寧にしなければなりませんが。お隣の敷地と接しているところに生えていますので、気を遣っています。お隣のお家の駐車場に落ちた我が家のモミジやヤマボウシの枯葉も、掃除させてもらっています。

地域エンパワねっとの進捗状況

■金曜日の2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)です。このfacebookで以前にも報告したように、私が担当しているプロジェクトでは、2チームが活動しています。ランタンのイベントを開催するチームと、写真展を開催するチームです。

■前者のチームでは、小学校の体育館をお借りしてランタンのイベントを開催しますが、準備が進んでいます。1リットルの牛乳パックを400個集めます。まだ100個ぐらい。写真ですが、表面のシートを剥がして、底をカットしているところです。あとは、イベント開催時に、参加する小学生や地域の皆様が、部分的にカットしたり(窓のような穴をカットする)、絵を描いていたり、カラーパラフィンを貼り付けて、自分のランタンにしていきます。そこにそれぞれの「願い事」を書いて、最後は内側に小さなLEDキャンドルを置きます。コロナ禍でいろんな行事が中止になってきた状況で、地域の皆さんにとって素敵な「思い出」作りができればといいなと思っています。

■ もう一つのグループは、写真展の準備をしています。地域の高齢者の皆さんに、「写ルンです」というレンズ付きのフィルムを使って、自分にとっての思い出の場所(大切な場所)の写真を撮っていただき、加えて、どうして思い出の場所なのかを丁寧にヒアリングして、その写真とヒアリングのデータを使って写真展を開催します。自宅に閉じこもりがちな高齢者の皆さんが、かつて慣れ親しんだ街中で交流できる場をつくろうというのが狙いです。

■ 2つのグループは、それぞれの取り組みの準備に加えて、来月に開催される社会共生実習の報告会に向けて、取り組みの内容を紹介するポスターを作ったり、プレゼンテーションの内容も相談して詰めていかなければなりません。パソコンに向かっているグループは、写真展のグループですが、ポスターの中身を相談しているところです。プレゼンテーションは、1人の教員が担当するプロジェクトごとに5分と決められています。私のところは2チームなので、それぞれ2分半ほどの時間になります。短い時間で、自分達の取り組みのポイントをきちんと伝えられるかな。頑張ってください。

■ちなみに、学生の皆さんのそばに立っている男性、もちろん私ではありません。私と同じように「課題発見×課題解決」型のプロジェクトを指導されている川中大輔先生です。現代福祉学科の教員をされています。私よりも一世代ほど下の若い方ですが、いろいろ話ができる仲間という感じの方です。まあ、老人に合わせてくれているんだとは思いますけどね。

Cafe Ryukoku &で中井久夫を読む。

■昨日、木曜日は留学生の授業の日でした。毎回、悶々としながら授業をしています。でも元気に授業をやっています。日本語のレベルがまちまちの留学生の授業はなかなか難しいですね~。

■授業の後は「Cafe Ryukoku &」で一服。深草キャンパス内のカフェですが、ほぼ毎週、授業の後にビールを飲みにいって「常連になる努力」をしています。日本酒「北船路」(大津・平井商店)を置いてもらわないと…と頑張っています。でも、いまのところカフェにおいてあるのはビールだけです。

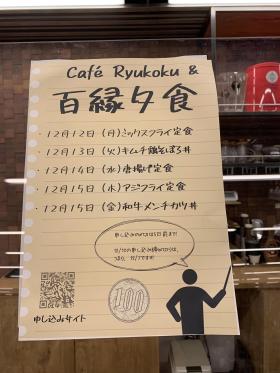

■昨日のビールのお供は、退職された原田達先生にお薦めいただいた精神科医・中井久夫さんの文庫『精神科医がものを書くとき』です。この日は、「百縁夕食」が開催されていました。たくさんの学生が夕食をとりにきていました。「百縁夕食」、こんな企画です。

煩悩とクリエイティビティ

■龍谷大学の同窓会組織は、「校友会」と言います。その校友会が興味深い活動をされています。龍大の同窓会らしい取り組みだと思います。「煩悩とクリエイティビティ」というポッドキャストを使って情報発信をされているのです。ポッドキャストとは、インターネット上で音声や動画のデータファイルを公開する技術です。この「煩悩とクリエイティビティ」では、ゲストをお招きして、煩悩をキーワードについて語り合う…そのような感じの内容になっています。以下は、公式サイトに掲載されている説明です。

私たちの『小さな煩悩』を社会のための『大きな煩悩』へ。

「煩悩とクリエイティビティ」は、龍谷大学校友会が運営するリサーチユニット。 誰しもが抱える「煩悩」をキーワードに、大学の建学の精神である仏教の思想を生活者の視点から見つめなおし、これからの倫理や創造性について探求していきます。

2022年度は2種類の番組を配信。●「ほどける仏教」

日々の暮らしのなかにある「小さな仏教」を発見し、見つめなおそうとする番組。長い歴史をもった仏教の思想の一端に触れることで、いまここを生きる私たちと仏教の関係をやさしくほどいてみたいと思います。●「まみれる煩悩」

煩悩とクリエイティビティ研究員がゲストと共に、人間誰もが抱えるモヤモヤや煩悩にまみれながら語りあう番組。

「煩悩」にまつわる具体的なエピソードをもとに、煩悩と共に生きていくことについて考えます。

■みなさんも、ぜひお聞きください。こういったポッドキャストって、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」でも使えるなと思っています。やってみようかな…。

スイセン が咲きました。

たかつきスクールJAZZコンテスト(2023.1.15)

■大阪府高槻市の中心市街地では、毎年ゴールデンウイークの頃に、全国的に有名な市民ジャズフェスティバルが開催されます。「高槻ジャズフェスティバル」です。以下は、この「高槻ジャズストリート」の公式サイトからの引用です。

「高槻を、音楽があふれる楽しいまちにしよう!」という思いから、1999年に始まった「高槻ジャズストリート」。毎年ゴールデンウィークの2日間開催し、2023年で25周年となります。みんなに楽しんでほしいから、すべての会場が入場無料!の日本最大級手づくり音楽イベントです。

高槻ジャズストリートの最大の特徴は、すべてをボランティアで企画・運営していること。 学生から高齢者まで、商店主・会社員・主婦など様々な人たちが集まります。ボランティア による実行委員会で、イベントの発案に始まり、資金集め・ミュージシャンへの出演交渉などやることはいっぱい!開催当日は会場の運営や交通 整理、Tシャツの販売・ECOブースでのゴミの分別までボランティアがやっています。当日の飛び込みボランティアも大歓迎です!みんなで一緒にジャズストやりませんか?

■この「高槻ジャズストリート」を提案したお一人で、長年このイベントをリードされてきた北川潤一郎さんが、facebookに「第14回 たかつきスクールJAZZコンテスト」のことを投稿されていました。もう14回目なんですね。よくわかっていませんでした。すごいです。北川さんには、2009年に初めて開催された「大津ジャズフェスティバル」で、たまたま実行委員をしていたことからお知り合いになりました。よちよち歩きの大津のジャズフェスを応援してくださいました。また、私が担当している社会学部の授業(大津エンパワね、現在は地域エンパワねっと・大津中央)で学生たちが開催してくださった小さなイベントにもスピーカーとしてお越しくださいました。本当にお世話になったのです。

■北川さんは、「高槻ジャズストリート」だけでなく、街全体を盛り上げるために様々な仕組みを街の中に作ってこられました。この「たかつきスクールJAZZコンテスト」もそのような仕組みのひとなのだと思います。このコンテストで、街とジャズを楽しむ若い世代が育っていくような気がします。第14回は来月です。当然のことでしょうが、吹奏楽部が参加するコンテストとはかなり違ったものになるのではないかと想像しています。想像です。まだ、1度も参加したことがないので…。ゲストは、アメリカの空軍太平洋音楽隊です。こちらも楽しみですね。スケジュールが合えば参加させていただきたいところなのですが、残念ながらすでに予定が入っていました。再来年は、ぜひ。

お払い箱になった「テレビ会議システム」

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■学生さんたちからは世界仏教文化研究センターに関わる質問は出てこないので、私が何かお話をするわけでもないのですが、一教員としてはいろいろ勉強になりました。社会学部が深草キャンパスに移転することで、玉突き的にいろんな課題が生まれて、そのことは学生の皆さんの活動にも影響を与えている、与える可能性があるということがよく理解できました。

■ところで、お借りしていた共同研究室の隅を見ると、「テレビ会議システム」が置かれていました。今は、コロナのために会議も、主にteamsやzoomが、授業の場合もGoogle Meetを使って行うようになり、この「テレビ会議システム」、現在では全く使われなくなっています。私が研究部長を務めているときは(2015年〜2016年)、「テレビ会議システム」が大活躍をしていましたが、技術革新で、あっという間にお払い箱になってしまいました。個人的な印象ですが、急に必要とされなくなった、時代遅れになった…そんな感じです。「テレビ会議システム」は機械ですが、なにか寂しさを漂わせているような気持ちになります。「長い間お疲れ様でした」という声をかけてもらえるわけでもなく、忘れ去られているかのようです。

ゲノムが明かす日本人ルーツ

「沖縄県で縄文人由来のゲノム成分比率が非常に高く、逆に渡来人由来のゲノム成分が最も高かったのは滋賀県だった。沖縄県の次に縄文人由来のゲノム成分が高かったのは九州や東北だ。一方、渡来人由来のゲノム成分が高かったのは近畿と北陸、四国だった。」https://t.co/44WyT9JIhS

— 脇田健一 (@wakkyken) November 30, 2022

■日経新聞のネットニュースに、「渡来人、四国に多かった? ゲノムが明かす日本人ルーツ 日経サイエンス」という興味深い記事が掲載されていることに気が付きました。昨年の記事です。私自身の専門分野とは何の関係もないテーマなのですが、どういうわけか、人類進化とか日本人のルーツ等に強い関心があります。ということで、このゲノムによる分析も気になったのです。詳しいことについては、『日経サイエンス2021年8月号』の特集「ヤポネシア」を読めば良いのかもしれません。以下は、ネット記事からの引用です。

道府県あたり50人のデータを解析したところ、沖縄県で縄文人由来のゲノム成分比率が非常に高く、逆に渡来人由来のゲノム成分が最も高かったのは滋賀県だった。沖縄県の次に縄文人由来のゲノム成分が高かったのは九州や東北だ。一方、渡来人由来のゲノム成分が高かったのは近畿と北陸、四国だった。特に四国は島全体で渡来人由来の比率が高い。なお、北海道は今回のデータにアイヌの人々が含まれておらず、関東の各県と近い比率だった。

近年の遺伝学や考古学の成果から、縄文人の子孫と渡来人の混血は数百~1000年ほどかけてゆっくりと進んだとみられている。弥生時代を通じて縄文人と渡来人が長い期間共存していたことが愛知県の遺跡の調査などで判明している。どのような過程で混血が進んだのかはまだ不明で、弥生時代の謎は深まる一方だ。今回の解析で見えた現代の日本列島に残る都道府県ごとの違いは、弥生時代の混血の過程で起こったまだ誰も知らない出来事を反映している可能性がある。

■「私たち日本人は、縄文人の子孫が大陸から来た渡来人と混血することで生まれた」。この記事はこの文章から始まります。渡来人はわかるのですが、この「縄文人の子孫」とはどのような人たちのことをいうのでしょうか。時間があれば、もうは少し詳しく勉強してみたいです。また、「渡来人由来のゲノム成分が最も高かったのは滋賀県だった」という点、これはすごく納得できるような気がします。渡来人にルーツを持つと言われる複数の豪族がいたからです。滋賀県の湖西、大津市の北部には小野というJR駅があります。この小野という場所は、遣隋使の小野妹子の出身地です。小野氏は渡来系の人たちです。小野の近くには、和邇(わに)、蓬莱という地名がありますが、それも渡来人が名付けた地名だと聞いたことがあります。その他にも、近江地方は、多くの渡来人が住み着いた場所だと言われています。そのようなわけですごく納得できたのです。

■ただし、気になることもあります。高度経済成長期以降、多くの人々の移動が大きくなると東京圏や大阪圏といった都市部に全国から多くの人びとが就労の機会を求めて集まるようになります。高度経済成長期は「民族移動」と言われるほどの人の移動がありました。こういった移動があると、ゲノム成分による分析はどうなるのでしょうね。ゲノムのサンプル等はご本人の許可をえているようですが、上の世代の方達はどの地域から移動してきたのか…ということも確認されているのでしょうか。素朴な素人考えなのですが、少しその辺りが気になります。

■文部科学省の新学術領域研究で「ヤポネシアゲノム」と名付けられたプロジェクトが進んでいるようです。まだ読んでいないのでよくわかりませんが、そのあたりのことは、前述した『日経サイエンス』で説明されているのかもしれません。取り寄せて読んでみたいと思います。この「ヤポネシアゲノム」についてですが、福井新聞の記事で紹介されています。「日本人の起源DNAで探る 縄文人はどこから来た?独自に進化した集団か 文部科学省の最新研究プロジェクト」という記事です。記事の中にプロジェクトの説明があります。記事の中にある「三段階渡来説」、とても興味深いです。お読みいただければと思います。

ヤポネシア人(日本列島人)の起源と成立を、現代人と古代人のゲノム配列の比較解析から解明する研究。ヒトに伴った動植物の歴史や日本語・琉球語についても解析する。文部科学省の新学術領域研究として、大学や博物館、研究機関に属する約50人が参加し、2018年度から5カ年計画で進められている。