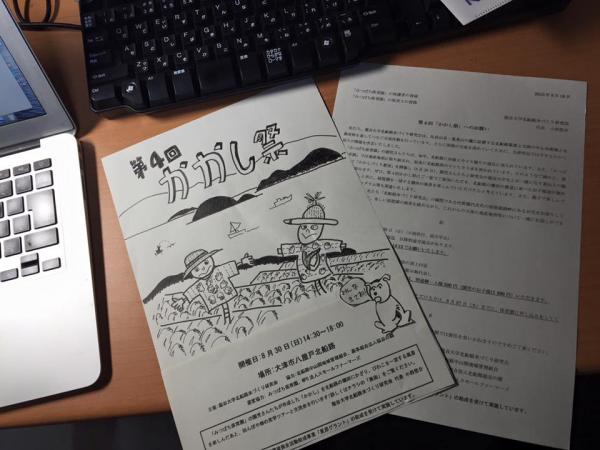

第4回「北船路・かかし祭」の開催

▪︎今月末の30日(日)に、大津市八屋戸北船路で、第4回「かかし祭」が開催されます。農村と都市の架け橋となり、「顔のみえる関係」づくりを目指している北船路米づくり研究会の一大イベントになります。この季節、北船路の棚田は、稲穂が成熟していき、黄金色に染まります。その棚田の向こうには、大津から伊吹山まで一望することができます。その素晴らしい風景を背景に、「みつばち保育園」の園児さんたちが作った「かかし」がづらりと並ぶことになっています。「みつばち保育園」では、食育に熱心に取り組んでおられます。北船路の棚田で生産した環境こだわり米を給食に使っておられます。また、春と秋には田植えや芋掘りをする遠足に来られます。そのような北船路とのつながりがあることから、この「かかし祭」にも積極的に参加していただいているのです。もちろん、「かかし祭」には、保育園の園児さんや保護者の皆さんだけでなく、一般の皆さんも多数参加されます。

▪︎26日の午前中には、北船路米づくり研究会(脇田ゼミ)の学生たちが、保育園で園児さんたちと交流しながら、「かかし」を製作する「かかし教室」を開催する予定になっています。園児さんたちには、「かかし」の顔を描いてもらい、「かかし」の服には、手型スタンプをたくさん押してもらいます。昨日は、その「かかし教室」や、「かかし祭」の事前打ち合わせの日でした。学生たちが事前に作成したチラシに一部修正が必要なりましたが、時間がないようなので、午後から、急遽ピンチヒッターで私のほうでチラシを作成し、夕方、保育園の方に届けました(学生の活動なので、私が手を出すことは望ましいことではないのですが…)。園長先生のリクエストにも応えて、手書きのイラスト入りにしました。このイラストは、第1回のときに私が書いたものと、ほぼ同じです。北船路の棚田から琵琶湖がみえている風景です。

▪︎なお、今回から、「北船路・かかし祭」と名称を変更しました。地元の北船路の皆さんからのご支援をいただいていることを明確にするためです。「北船路中山間地域管理組合」、「農事組合法人北船路福谷の郷」の関係者の皆様に全面的に応援していただいています。また、「NPO法人スモールファーマーズ」の皆さんにも当日、お手伝いいただく予定です。少しずつではありますが、成長発展してきています。

伊丹空港と「千里川の土手」

▪︎今年の夏期休暇は、家のなかの「断捨離」を実行することが私に課せられたミッションでした。今日は、「断捨離」4日目でした。課せられたミッションですが、とりあえず、まあ、なんとか…完了いたしました。今日も清掃工場に「燃やせないゴミ&大型ゴミ」をもちこみました。なんとか、我が家の自家用車1台に積み込める量でおさまりました。家のなかが、少しすっきりしたような気持ちになります。夏期休暇中に「断捨離」した量、かなりのものだと思っています。よく溜め込んでいたなと…。とはいえ、これで終わりではありません。「断捨離」は、おそらくは秋にも実施されるかと思います。こんどは、食器や調理器具、さらには家具にも手をつけることになろうかと思います。

▪︎今年の夏期休暇は、家のなかの「断捨離」を実行することが私に課せられたミッションでした。今日は、「断捨離」4日目でした。課せられたミッションですが、とりあえず、まあ、なんとか…完了いたしました。今日も清掃工場に「燃やせないゴミ&大型ゴミ」をもちこみました。なんとか、我が家の自家用車1台に積み込める量でおさまりました。家のなかが、少しすっきりしたような気持ちになります。夏期休暇中に「断捨離」した量、かなりのものだと思っています。よく溜め込んでいたなと…。とはいえ、これで終わりではありません。「断捨離」は、おそらくは秋にも実施されるかと思います。こんどは、食器や調理器具、さらには家具にも手をつけることになろうかと思います。

▪︎本日は「断捨離」4日目でしたが、午後から老母の世話にかけつけました。まあ、そんなこんなで、今年の夏期休暇は、毎年恒例の旅行には行けませんでした。残念ですが、仕方がありません。せめて旅の雰囲気だけでも味わおう(?!)…というわけではありませんが、老母の世話を終えてから、伊丹空港のそばに行ってみました。まずは、空港の西側にある「伊丹スカイパーク」という公園にいきました。滑走路と並行してつくられた公園です。旅客機の離着陸が楽しめます。しかし、私はこの「伊丹スカイパーク」だけでは満足できませんでした。写真は、噂に聞いていた「千里川の土手」です。目の前の柵を越えれば、そこは滑走路の一番端…という場所です。頭の上を、旅客機がものすごい轟音とともに着陸していきました(若干の熱も伝わってきました)。ちょっと怖かったな〜。着陸する旅客機の数も半端ではありません。「どうやって着陸を調整しているのだろう、空だと一時停止できないし…」というのが一緒にいた妻の質問でした。私にもわかりません。たぶん、管制官が調整しているのだろうな…と思っていますが。

【追記】▪︎知らなかったんですが、知り合いの方たちからfacebookで教えてもらったことがあります。ここは、若い方たちのデートスポットでもあるらしいのです。2人の方から教えていただきましたが、ほぼ同年代の方たちでした。私が通った大学は、伊丹空港の比較的近くにあるのですが、学生時代には、ここがデートスポットなんとことは、聞いたことがありませんでした。たまたま知らなかったのか、当時は、まだデートスポットとしては認知されていなかったのか…。そのあたりは、よくわからないのですが…。もはや、この歳になればどうでもよいことですが、なんだか気になるな〜。

写真は「断捨離」できるのか

▪︎夏期休暇中に取り組んでいる我が家の「断捨離」も、3日目になりました。いよいよ、最も「断捨離」が難しい、写真に取り組むことになりました。昨日から、娘が帰省しており、娘にも彼女が必要とする写真を選んでもらいました。しかし、山のように写真があります。少々のことでは、おいつきません。子どもたちが誕生してまだ小さいときまでは、娘用の、そして息子用のアルバムがそれぞれ何冊かあるのですが、だんだん写真が増加していくに従いも「親の気力」が追いつかなくなり、未整理のままの写真が大量にダンボールに入っているのです。

▪︎夏期休暇中に取り組んでいる我が家の「断捨離」も、3日目になりました。いよいよ、最も「断捨離」が難しい、写真に取り組むことになりました。昨日から、娘が帰省しており、娘にも彼女が必要とする写真を選んでもらいました。しかし、山のように写真があります。少々のことでは、おいつきません。子どもたちが誕生してまだ小さいときまでは、娘用の、そして息子用のアルバムがそれぞれ何冊かあるのですが、だんだん写真が増加していくに従いも「親の気力」が追いつかなくなり、未整理のままの写真が大量にダンボールに入っているのです。

▪︎しかし、この写真を「断捨離」できるのか…というと、なかなか難しいものがあります。結論としては、ゆっくり時間をかけて写真を選択して(同じような写真、ピンボケの写真、意図が不明の写真は処分する)、選択した写真をデジタル化することにしました。今頃…とお思いでしょうが、我が家も、やっと「時代の常識」に追いつきつつある…という感じでしょうか。デジタル化するさいには、写真だけでなくテープに録画してある動画もあわせて行う予定です。そうしてデジタル化したデータを、複数のハードディスクに保存しておきます。タブレットにも入れて、子どもたちの祖父母にブレゼントしてはどうか…というアイデアも家族内では生まれています。

▪︎私は1958年に生まれしまた。私の記憶にかすかに残っている我が家のカメラは、蛇腹のついたカメラでした。今、どこのメーカーのものだったかは思い出せません。はっきり記憶に残っているのは、2代目のカメラです。オリンパスペンです。ハーフサイズによる小型軽量化で、爆発的に売れたカメラと言われています。ハーフサイズといっても、デジタルカメラしか知らない若い学生の皆さんには、理解していただけないと思います。35mmフィルムをフルサイズの半分のハーフ判にして撮るカメラです。私が子どもの頃は、まだフィルムは高価で、通常の倍の枚数の写真が撮れることから、爆発的に人気が出ました。1960年代の話しです。私が子どもの時代に写真やカメラは、ものすごい勢いで大衆化していきました。

▪︎撮った写真を現像してもらい、その中から必要なものをプリントするという感じでしょうか。手間暇がかかっています。また、撮った写真を簡単に保管できるアルバムも発売されました。文房具のコクヨフリーアルバムを発売したのは、1964年のことだと思います。それまでは、アルバムの台紙に、1枚づつ貼り付けなければなりませんでしたが、コクヨフリーアルバムは台紙の透明シートをめくると台紙に粘着剤がぬってあり、自由に写真をレイアウトできることもあり、人気の商品になりました。おそらく、私と同時代を生きてこられた方たちの御宅には、このようなアルバムがたくさんあるのではないかと思います。

▪︎カメラや写真が大衆化する以前、写真を撮ることは特別なことでした。普通の日常生活を写した、いわゆるスナップ写真が撮られるようになったのは、カメラや写真が大衆化して以降のことです。それまでは、なにか特別な日には、家族みんなで晴れ着を着て、街の写真館に出かけて集合写真を撮ったものです。今でも、七五三や結婚式のときなどにはプロのカメラマンが写真を撮られことがありますが、一般の人ぴとにとって、写真とはそのようなものだったはずです。そのような時代、個人が、家庭が保管する写真の枚数などたかが知れていました。現在、家族内の一人の個人に、何冊ものアルバムがあることは、特別珍しいことではないと思いますが、かつてはそうではありません。

▪︎保管する写真の数が多くなると(アルバムの冊数が増えると)、家のなかでもそれなりのスペースをとることになります。それだけではありません。子どもの写真は、子どもたちが成長したときにプレゼントしようと思えばできないわけではありませんが、デジタルカメラが当たり前になり、写真もデジタルデータとしてCDやハードディスクに保存して、パソコンのディスプレイ等でみるようになると、せっかく親が子どものことを思って作っアルバムも、子どもたちにとってはかさばる困った存在になるのかもしません(「実家に置いといて!! 帰省したときにみるし!!」とか…)。このような話しも聞きました。老夫婦が、自分たちが死んだあと、たくさんのアルバムを残されても困るだろうからと、あらかじめ写真を破って廃棄しているというのです。老夫婦だけでなく、老夫婦が引き継いだアルバムもあわせればかなりの冊数になります。「それぞれの写真は、撮った人の気持ちや思いがこもったものだから、なかなか処分できないだろう。子どもたちも処分に困るだろう。だから、自分たちの代で断捨離してしまおう…」というわけです。

▪︎しかし、デジタルカメラが普及し、当たり前になり、写真がデジタル化された現在、「断捨離」などという言葉とともに思いきらなくても、デジタルデータの廃棄、複写、編集等は簡単にパソコン上でできるようになります。家族に頼まなくても、一人一人の判断で簡単にできるようになります。自分が欲しいものだけ、コピー(複写)すればよいのですから。このような技術的革新と近代家族自体の変容とは、どこかで相関しているように思います。このような家族の写真をめぐる問題は、驚かれるかもしれませんが、墓の管理や継承をどうするのかという問題ともどこかで関連していそうです。家族の「個人化」、家族の「本質的個人化」の問題です。また同時に、「家族(親密圏)の記憶」に関係する問題でもあります。少し時間をかけて考えてみたいと思います。

▪︎おっと、忘れていました。写真は、うちの子どもたち。今から23年ほど前のものかなと思います。長女と長男です。この写真は、「断捨離」の対象にはなっていません。

終戦の日の「トウモロコシご飯」

▪︎昨晩は、我が家の夕食に「トウモロコシご飯」が出ました。非常に美味しくいただきました。私にはめずらしく、おかわりをしました。作り方は以下の通りです。炊き上がりに、バターを混ぜて、黒胡椒をかけると、美味しさが引き立つようです。

▪︎昨晩は、我が家の夕食に「トウモロコシご飯」が出ました。非常に美味しくいただきました。私にはめずらしく、おかわりをしました。作り方は以下の通りです。炊き上がりに、バターを混ぜて、黒胡椒をかけると、美味しさが引き立つようです。

(1)トウモロコシを横に半分に切る。

(2)トウモロコシの粒を包丁でこそげ落とす。

(3)洗ったご飯と敵量の水を炊飯器に入れ、そこにトウモロコシの芯と粒を入れる。

(4)豆ご飯のように塩と酒で味を調整して、炊飯器のスイッチを入れる。

(ちなみに、芯は、香をつるために入れます。食べるときは、取り除きます。)

▪︎私は、第二次世界大戦後の1958年に生まれました。その2年前、1956年に経済企画庁が発表した『経済白書』の「日本経済の成長と近代化」に「もはや戦後ではない」という記述があったことから、その言葉は当時の流行語になりました。よく知られていることですね。前年の1955年には、戦前のGNPを超えていました(当時はGDPではなくGNPが経済指標だった)。日本の社会は、一定の経済的な豊かさを回復したのです。私の子ども時代、まだまだ食事の内容は質素でしたが、とりあえず、庶民の家庭でも3食の食事をすることはできました。ですから、いわゆる「ひもじい」という思いをした記憶はありません。しかし、戦中戦後の食料事情については、両親にいろいろ聞かされました。トウモロコシにしても、昨晩の「トウモロコシご飯」のように、美味しくいただけるわけではありません。むしろ、米の代用食としての役割が大きかったと思います。トウモロコシの粉で作った美味しくないパンだとか…。まあ、私たちの世代は親の世代からいろいろ聞かされて育ちました。

▪︎亡くなった父は、戦争が終わったとき、神戸にある高等商船学校(戦後は神戸商船大学に、現在は神戸大学の海事科学部)の学生でした。学生は寮生活だったようですが、当時の「ひもじさ」について、子どもの頃に何度も聞かされました。当時、もちろんことながら肉など食べられなかったので、皮のベルトをしがんで、肉の味を想像したとか…。そういえば、父は「すき焼き」が好きでした。末期の肺癌で苦しんでいるときも、自宅に戻ることができたときは、「すき焼き」を食べたがりました。もちろん、体力がないので、少ししか食べられませんでしたが、それでも満足したようでした。終戦の日、両親から聞いた話しを思い出しながら、そして亡き父のことを思い出しながら、妻が作ってくれた「トウモロコシご飯」を美味しくいただきました。

2015「なら燈花会」

▪︎昨晩、妻に誘われて初めて「なら燈花会」に行ってみました。このイベントは、1999年から始まったといいますから、すでに17回目になるのですね。奈良には、30年ほど暮らしていることになりますが、あまり奈良のことを知りません。新しい華やかなイベントですが、その奥には「渋い奈良」が見え隠れしていました。

▪︎ちなみに、昨日は「燈花会」の最終日でした。「最終日だから、行ってみよう」という妻に誘われて出かけました。写真を少し説明します。「なら燈花会」は、10カ所の会場に分かれて開催されました。全ての会場をまわれませんでしたが、東大寺鏡池→春日野園地→何春日野国際フォーラム→浮雲園地→浅茅ヶ原→浮御堂→猿沢池→興福寺の順番でまわることができました。ものすごい人出で驚きました。ボランティアの方たちの力で毎年開催される「燈花会」、素晴らしいイベントです。なんですが、私は、少々疲れてしまいました。トップの写真は、興福寺の南円堂です。燈花会とは少し離れたところに、この建物に渋い奈良らしい魅力を感じました。主観的なものでしかありませんが、奈良の魅力って、そういう「控えめ」なところにあると思います。ちょっと「大人向き」の街だと思います。

子どもたちの思い出…

▪︎ひとつ前のエントリーにも書きましたが、夏期休暇中に、家のなかの「断捨離」を行っています。昨日は、押入れにつまっていた子どもたちの物や、クローゼットの肥やしになっていた自分の服を「断捨離」しました。「断捨離」をすると、自分のものに関しては自分の「アホさ加減」がよくわかります。まだ、「断捨離」しないといけないものが多数あるのですが、それは夏期休暇中に取り組もうと思っています。若い頃は、「これは将来使うかも…」と思って、引越しするときにもずっとキープし続けてきましたが、年をとると、もう自分の人生の終着点が朧げながらも見えてくるので、捨てることに、以前ほどには戸惑いはなくなります。とはいえ、書籍に関しては、なかなか決断ができません。これでも、捨ててきたんですけど〜。

▪︎ひとつ前のエントリーにも書きましたが、夏期休暇中に、家のなかの「断捨離」を行っています。昨日は、押入れにつまっていた子どもたちの物や、クローゼットの肥やしになっていた自分の服を「断捨離」しました。「断捨離」をすると、自分のものに関しては自分の「アホさ加減」がよくわかります。まだ、「断捨離」しないといけないものが多数あるのですが、それは夏期休暇中に取り組もうと思っています。若い頃は、「これは将来使うかも…」と思って、引越しするときにもずっとキープし続けてきましたが、年をとると、もう自分の人生の終着点が朧げながらも見えてくるので、捨てることに、以前ほどには戸惑いはなくなります。とはいえ、書籍に関しては、なかなか決断ができません。これでも、捨ててきたんですけど〜。

▪︎問題は、自立して家を出た子どもたちが残していったものです。押入れのなかに、いろいろ残っていました。本人たちは、とうの昔に忘れてしまっているのですが、親が残しておこうと思った…といいますか、捨て難かったものでしょうか。まず、壊れてしまっているようなオモチャは「断捨離」しました。ぬいぐるみも。しかし、この写真のようなものは、なかなか「断捨離」しづらいものがあります。これは、長女と長男が小学生のときに使っていたランドセルと、幼稚園のときに使っていた上履きとカバンです。ランドセルの皮は、少しヒビが入っていますね。でも、このランドセルの類も今回は、写真を撮って「断捨離」しました。あとは、子どもたちが帰省したときに確認すべきものだけになりました。

▪︎私たちは、様々なモノに囲まれて暮らしています。それらの多くは、基本的には、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提に生産されています。私たちのライフスタイルは、壊れたものや必要なくなったものを、どんどん廃棄していくことが前提になっています。「断捨離」という実践は、このような大量生産大量消費とどういう関係にあるのでしょう。「うまくいけば」ではありますが、うまくいけば私たちのライフスタイルを反省するチャンスになるのかもしれません。限定された「これだけのもの」でも、生きていけるのだ…ということが確信できれば…ですが。もちろん、物だけでなく、人びととのつきあいや関係も含めてです。とはいえ、やはり「断捨離」という実践が可能性をもつとすれば、それは、どのような社会観や人間観が前提となっているのでしょうか。そのあたりが、ちょっと気になりました。

衣服のリサイクル

▪︎夏期休暇中に我が家の「断捨離」に励んでいます。といっても、まだ1日目ですが…。クロゼットのなかで、着ないままぶら下がっていた、昔のスーツやスラックスなど、「断捨離」することにしました。どうするのかといえば、衣服のリサイクルショップに引き取ってもらいました。ゴミ捨て用の大きなビニール袋に7袋。そのうちの4袋が、私が着ていたものです(残りは妻のもの…)。しかし、あらためて「断捨離」を決行してみて、わかりました。本当に、記憶にないような服まで、大事にクロゼットのなかにしまっていました。衣服に限らず、いろいろ「棚卸し」をして「断捨離」をしなくてはと思いました。なんといいますか、「断捨離」には変な力があるので、そこに引き込まれないようにもしなくては…と思います。「断捨離」自体が目的になってしまっては、意味がありません。また、そもそも「断捨離」しなくても良いようなライフスタイルを維持することが本当は大切なのだと思います。難しいところです。

▪︎夏期休暇中に我が家の「断捨離」に励んでいます。といっても、まだ1日目ですが…。クロゼットのなかで、着ないままぶら下がっていた、昔のスーツやスラックスなど、「断捨離」することにしました。どうするのかといえば、衣服のリサイクルショップに引き取ってもらいました。ゴミ捨て用の大きなビニール袋に7袋。そのうちの4袋が、私が着ていたものです(残りは妻のもの…)。しかし、あらためて「断捨離」を決行してみて、わかりました。本当に、記憶にないような服まで、大事にクロゼットのなかにしまっていました。衣服に限らず、いろいろ「棚卸し」をして「断捨離」をしなくてはと思いました。なんといいますか、「断捨離」には変な力があるので、そこに引き込まれないようにもしなくては…と思います。「断捨離」自体が目的になってしまっては、意味がありません。また、そもそも「断捨離」しなくても良いようなライフスタイルを維持することが本当は大切なのだと思います。難しいところです。

▪︎さて、夫婦でリサイクルショップにもちこんだ衣服は、どのような経路でリサイクルされるのか、興味がありました。お店のなかには、男性、女性、子供向きの古着が売られていました。おそらくは、持ち込まれたもののうち、再びうることのできるやつは、店頭に売られることになるのでしょう。しかし、売られているのは、男性のばあい、Tシャツ、ポロシャツ、ジーンズ…といったカジュアルなものがほとんどでした。たしかに安いわけです。普段着、家のなかでの衣服であれば、わざわざ高い新品を買わずに、このようなリサイクルショップで売られているものですませる…というのもひとつの考え方かもしれません。

▪︎ところで、私がもちこんだスーツやスラックスなどは、店頭には向かわずカゴ台車のなかに「ドン!」と置かれました。これは、これからいろんな衣装と一緒に圧縮梱包され、船で海外に送られることになります。圧縮梱包する工場が、国内に2箇所あるのだそうです。海外に送られた衣服は、着るニーズのあるものは再び売られ、ニーズのないものは工業用の雑巾(ウエス)になり、ウールなどはフエルトなどに加工されるのだそうです。こういうシステムが私の着ていたスーツやスラックス、クリーニングもしてありましたが、どうなるんでしょうね〜。こういうふうに「どうなるんでしょうね〜」と思うところが、まだ「断捨離」初心者なのかもしれません。ところで、リサイクルショップに売った衣服の代金は、結局、1,300円程になりました。もちろん、重さでの買取です。

▪︎私がもちこんだリサイクルショップとは異なる、どちらかといえば高級衣料のリサイクルショップが、やはり自宅の近くにあります。お店のショーウインドウを拝見すると、なんだかブティックのような感じです。私が住んでいるのは都市郊外の住宅地です。あまり地域住民の横の「つながり」がありません。「買ったけど気に入らない衣服」、「少し流行遅れになってしまった衣服」、「高かったので捨てるにはもったいない衣服」などが、おそらくはクロゼットにぶらさがっている御宅がたくさんあるのだと思います。しかし、「つながり」がないから、お互いに譲り合うようなこともありません。そういうこともあって、この小さなブティックのようなリサイクルショップは、けっこう流行っているのです。「市場価値」は十分にありながらも、人の横の「つながり」がないために、それぞれの住宅のクロゼットや箪笥のなかに眠っている行き場のない「資源」(衣服)を掘り起こしているかのようです。しかも、利用者からすれば、自宅の近くにあって手軽に利用できるわけです。おそらくは、市街地ではなく、こういう郊外の住宅地のなかにあるというところが、強みなのだと思います。ここには、海外に送るリサイクルショップとはまた別の仕組みができあがっています。

【追記】▪︎この小さなブティックのようなリサイクルショップについて考えているとき、頭のなかに「都市鉱山」という言葉が浮かびました。都市で廃棄されるもののなかには、パソコンや携帯電話など、市場価値の高い、レアメタルなどの有用な資源が含まれています。その資源を、鉱山にみたてて、「都市鉱山」というのです。日本では、廃棄されたもののなかに眠っている鉱物資源を回収するリサイクルの仕組みが存在しています。たとえば、2013年に施工された「小型家電リサイクル法」などがそうでしょう。

廃棄された携帯電話やパソコンの部品から希少資源を回収するなどの対策が進められており、都市鉱山という概念が再評価されている。

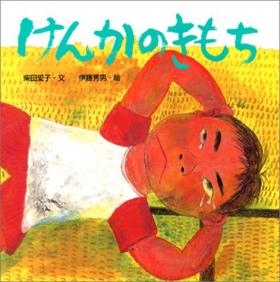

伊藤英夫展(一宮市三岸節子記念美術館)

▪︎一宮市。名古屋市から岐阜市に向かう途中にあります。関西の人間は、濃尾平野の地理に詳しくないものですから…。なぜ、調べたのかというと、ここに「一宮市三岸節子記念美術館」があり、そこで、私が大好きな絵本、『けんかのきもち』の画家・伊藤秀男さんの展覧会が開催されているからです。今年の夏休みのプチ旅行に、行ってみようと思っています。ここだと近いし。

▪︎美術館の名前に、「三岸節子」という名前が入っています。三岸節子(1905〜1999)は、愛知県起町(後の尾西市。現・一宮市)出身の画家です。彼女を記念して開設された美術館です。特別展の「伊藤秀男展」と同時に、常設展では「三岸節子 鮮麗なる色彩」という展覧会が開催されています。お目当ては、特別展の「伊藤秀男展」でしたが、常設展の方も楽しみになってきました。

JR湖西線

▪︎2つ前のエントリー「湖西の小河川」では、小鮎やハスをつかまえたことを書きました。この写真は、そのときに写したものです。最近、一眼レフカメラを持ちあらかなくなりました。ひとつは、歳をとって重いカメラをもつことが辛くなってきたから…でしょうが、もうひとつには、通常はiPhone6 plusで十分に事足りるようになってきたからです。iPhoneのカメラの性能がアップしたんですね。とはいえ、性能がアップしたとしてもiPhoneのカメラでは辛いなと思うことがあります。たとえば、今回のエントリーのような写真です。

▪︎何を撮ろうとしたのかといえば、JR湖西線を「特急サンダーバード」が走っていたので、景色と一緒に撮りました。しかし、どこに「サンダーバード」が走っているのか、よくわかりませんね。山裾を走っているんですけどね〜。大きくズームアップして琵琶湖と一緒に写したかったのですが、この距離だと、iPhone6では無理です。もちろん、一眼レフカメラをもっていませんでした。場所は、JR湖西線の北小松駅に近い、湖岸です。この写真では、半島のように見えますが、山裾が琵琶湖にまで迫っているようにみえるあたりを経由してJR湖西線は北上し「近江高島」駅に向かいます。写真の一番右、山裾が琵琶湖に迫っているところの、琵琶湖には「白髭神社」の鳥居が確認できます。ちょこっと…琵琶湖から突き出ているのが、鳥居です。この白髭神社の少し東の方には、伊吹山が見えるはずなのですが、「特急サンドーバード」を撮るときには見えませんでした。下の写真は、夕方近くになり、なんとか確認できた伊吹山です。ちょっと拡大してみました。ぼやっと、山の輪郭が確認できます。