公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」について

■ 公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」を継続することになりました。次の任期は2022年度から3年間になります。おそらく4期目かと思います。現在までで8年、これから3年、あわせて11年選考委員を務めることになります。けっこう長いですね。選考課程でいろいろ思案することになりますから、私自身は勉強になるわけですが、次はもっと若い方たちと交代しないといけないと思っています。

■これまで、この夏原グラントだけでなく、行政組織が行う助成の選考にも関わってきました。市民団体の皆さんが活動を行っていくためには確かに資金が必要ですし、そのことに関わる選考も大切仕事だとは思っています。しかし、最近はそれらのことに加えて、市民団体同士がもっと交流してお互いに学び支え合える合える「場」をどう作っていくのか、それぞれの市民団体が自らの活動をレベルアップさせていくために、様々な経験知を持った団体、様々な知識・情報・技術を持った専門家から、どうすればアドバイスを受けることができるのか、その辺りのことがすごく気になっています。助成金は活動を始めるために非常に重要ですが、中長期的には、このような学び合う「場」やアドバイスが大きく影響を持ってくるのではないかと思っています。

■夏原グラントの中でも、このようなことが気になり、昨年は、市民環境講座の中で「ワールドカフェ」を実施させてもらいました。このブログでも投稿していますので、ぜひお読みいただければと思います。夏原グラント「市民環境講座」と「ワールドカフェ」。来月からの3年間で、またこのようなコミュニケーションの場を作らせてもらえると嬉しいなと思います。

■写真は、本文とは関係ありません。我が家の石垣の隙間に生えてきたタチツボスミレです。このタチツボスミレ、とても小さいスミレですが、我が家の庭で頑張って毎年花を咲かせています。本文と関係ありません…と書きましたが、何かイメージ的には繋がっているかもしれませんね。

琵琶故知新「びわぽいんと」研究会

■昨日は、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で研究会を開催しました。私どものNPOで取り組もうとしている「びわぽいんと」の研究会です。「びわぽいんと」のことについては、いろいろこのfbでもお伝えしてきましたので、説明は省きます。以下をご覧ください。

びわぽいんと

■今日の研究会には、NPOの理事も含めて15名の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。zoomによるオンラインと対面式のハイブリッドで開催しました。ゲストの皆さんには、とっても貴重なアドバイスをたくさんいただくことができました。滋賀県で取り組まれているMLGs(マザーレイクゴールズ)との連携の道筋が見えてきましが、そのことに加えて若い世代の人たちへの訴求力をどのように確保するのか、若い世代の知恵やセンスに向き合うべきこと、協賛金(寄付金)以外にも様々な資金確保の方法があること、もっと広報が必要であること…。研究会でのご意見は、文字起こしして、ご参加いただいたゲストの皆さんとも共有できるようにしたいと思います。

■研究会の後は、対面式の皆さんと懇親会を持ちました。私も含めて5人でしたが、もちろん、ソーシャルディスタンスを確保してです。懇親会の後は、今回ゲストとしてお越しいただいた、元「きょうとNPOセンター」の藤野 正弘さんと、さらに山科で飲み直しました。藤野さんは、私よりもひと回り年上の方です。でも、15年ほど前のことになりますが、私の大学院の講義やゼミを、社会人院生として履修されていました。ひさしぶりに、いろいろお話しすることができました。あっという間に時間が過ぎていきました。楽しかった〜。「びわぽいんと」についても、いろいろご意見をいただきました。ありがとうございました。

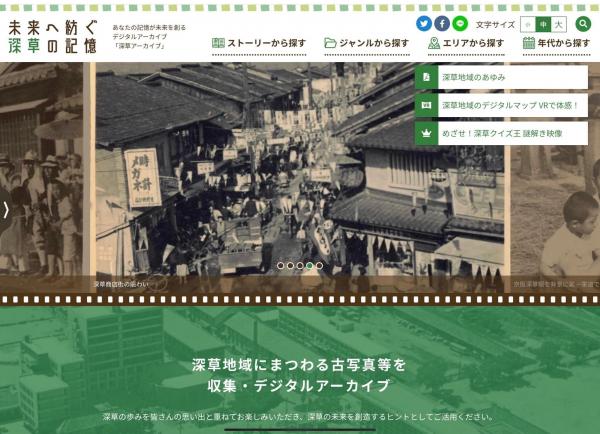

「未来へ紡ぐ深草の記憶」

■京都の旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブです。「未来へ紡ぐ深草の記憶」。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。サイトのトップページには「深草地域が何を大切にし、これから何を守るのか」というタイトルで、このアーカイブの目的等について説明されています。

伏見区深草地域は、古くは日本書紀に登場し、平安時代には寺院や陵墓が建立され多くの都人が訪れました。

豊臣秀吉の時代には、伏見城築城にともない街道が整備され、諸国からの往来も盛んになりました。

明治に入ると陸軍の施設が多く造られ、戦後は教育施設等へと転用され、学生のまちへと変貌していきました。深草の未来像を描いていくには、こうした地域のルーツや文化・歴史を共有することが大切です。

「深草地域の文化『保存・継承・創造』プロジェクト」実行委員会では、古写真等をデジタルアーカイブ化して、

地域の財産として次世代へ引き継ぐとともに、多彩で奥深い深草の魅力を幅広く紹介しています。

■この深草アーカイブのことを、龍谷大学政策学部の教員である只友景士さんの投稿で知りました。只友先生は、このアーカイブを作成する実行委員会の委員長をされているようです。facebookには、以下のような文章と共に投稿されていました。

旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブが完成しました。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。これからも継続的な収集と保存、そして地域の学習に活かして、深草地元学の礎になるでしょう。

リラックスできない年度末

■子どもの頃、春休みの思い出と一緒にあるのはモクレンの花です。春休みって、宿題もないし、暖かくなって気持ちが良いし、なんとなく春の香りが漂っています。なんていうのかな、生き物が目覚めた感じの香り…かな。本当にリラックスできました。昨日は、最寄駅から自宅に帰るときに、近くのお宅のモクレンが咲いていました。素敵ですね〜。とはいえ、子どもの頃とは違い、春休みも朝から働いています。年度末ですから、それなりに忙しいです。大人ですからね。そんなにリラックスできないな…。って、還暦を超えた爺さんが言うことではありませんね。

■昨日は午前中は、朝9時半から大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」でした。これは、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」の規定に基づく委員会です。この条例に掲げられた「協働によるまちづくり」の推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応したものとなるよう、協議・検討をしています。2017年の秋にこの委員に就任して、委員長を勤めてきましたが、もう1期頑張って他の委員の皆さんと良い議論をして、大津市役所と市民の皆さんとの協働を進捗させていきたいと思います。

■委員会の後は大学に移動し、高島市からの委託調査(高島市棚田地域調査・広報資料作成業務委託)に参加しもらったゼミ生への謝金の手続きを研究部で行いました。引き続き、そのゼミ生と卒論の相談を行いました。4月から4回生になる学生さんですが、真面目に卒論の研究を進めようとされています。指導教員としては嬉しいです。今日は、きちんと自分の調査をしようと思っているフィールドを見つけて来られました。こういうふうに前向きに、少しずつ取り組んでくれると、指導教員としても嬉しいんですけどね〜。でも、こういうゼミ生ばかりではありませんのでね。

■ゼミ生を指導した後、すぐに農学部に移動しました。龍谷大学「食と農総合研究所」の共同プロジェクト「琵琶湖水草の有機肥料としての表とその普及」の研究成果報告会が開催されました。農学・経済学・社会学の文理融合の研究プロジェクトの報告会です。私、今日は、社会学部教員の立場ではなく、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、これから運営していこうと準備をしている「びわぽいんと」や、NTT西日本滋賀支店との協働事業に関して報告を行いました。

■こんな感じで、今日も一日が終了。午前中の委員会、学生の指導、午後の報告会、いずれも有意義でした。とはいえ、年度末でいろんなことが立て込み、気持ち的には辛いところがあります。春休みだから、リラックしたいのですが。キャンパスは春休みでのんびりしているんですけどね〜。

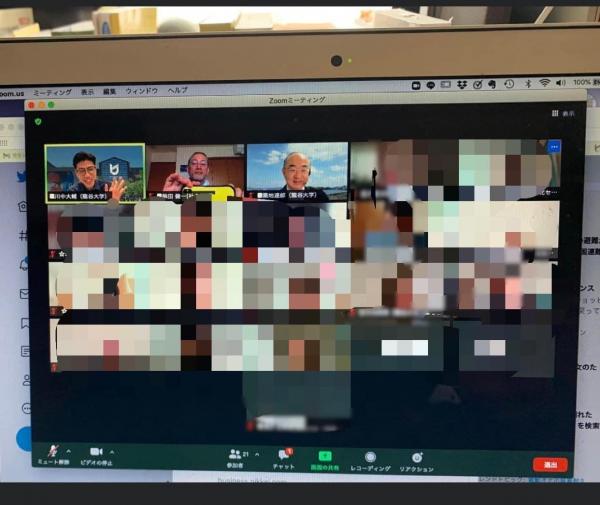

社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。

日経ビジネス「辺境の地になった日本 生き残る道は世界の“古都” ノンフィクション作家・高野秀行」

辺境の地になった日本。以前、世界的に有名な投資家が「日本は将来、今のヨーロッパのポルトガルのような感じになる」と語っていた。こちらの高野さんも同意見のようだ。うまくいけば辺境の地でも悪くない。今までとは別の「幸せの物差し」を持てれば。https://t.co/rbzKQeqdCa

— 脇田健一 (@wakkyken) March 21, 2022

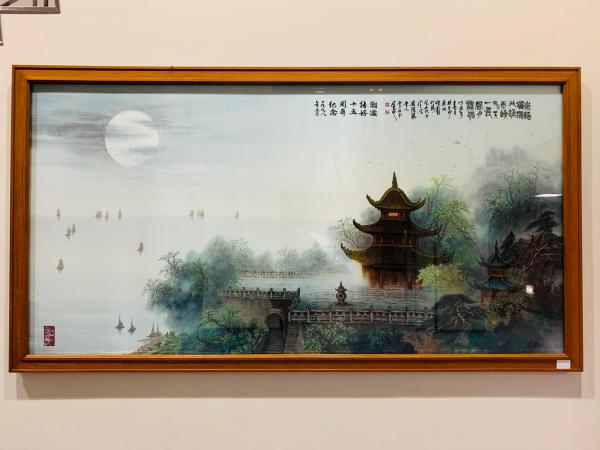

岳陽楼、洞庭湖の秋月

■一昨日は、朝から夕方まで、環境保全市民団体に助成する平和堂財団「夏原グラント」の一般1年目2次プレゼンテーション・選考会でした。先週の日曜日が一般2年目プレゼンテーション・選考会でしたが、昨日は1年目です。いろいろ思うところはありますが、それは横に置いておいて…。写真は、選考会の会場である「ピアザ淡海」に飾ってあった絵です。正確には刺繍です。

■滋賀県は、中国の湖南省と友好関係を結んでいます。琵琶湖と洞庭湖の関係があるからですね。素晴らしい風景を8つ選び評価することを八景と言いますが、有名な琵琶湖の周囲の「近江八景」は、10世紀に中国の北宋で選ばれた「瀟湘(しょうそう)八景」をもとにしています。瀟湘とは、中国で2番目に大きな洞庭湖と、そこに流入する瀟水と湘江の合流するあたりのことを言うそうです。中国に留学した僧侶が「中国で流行っていた八景というやつを、日本でもやってみようぜ。京都の周りでどこかないかな。あっ、琵琶湖の側がいいんじゃいの」と言ったかどうか知りませんが、「瀟湘八景」に憧れたのが「近江八景」なのかな。まあ、そんなわけで中国の湖南省と滋賀県は友好関係を結んでいるのです。

■で、この絵、いやいや刺繍、瀟湘の刺繍だから「瀟繍」というそうです。横にある解説によれば中国の四大刺繍のひとつだそうです。どこから眺めた風景かというと、湖南省岳陽市にある岳陽楼からみた洞庭湖の秋月です。私は、滋賀県立琵琶湖博物館博物館の学芸員をしているときに、この岳陽楼に登ったことがあります。懐かしい。四半世紀ほど前のことでしょうか。洞庭湖近辺の地域の伝統的な漁法の調査に行ったのですが、その際に、この楼閣に登りました。建物自体はもちろん新しいものですが、中には、確か范仲淹の「岳陽楼記」という漢文が掲げてあったように記憶しています。この漢詩の最後の部分が有名ですね。「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂歟」(心配ごとは一般の人びとより先に心配し、楽しみごとは一般の人びとよりも後れて楽しむ)。この「先憂後楽」という、范仲淹が当時の政治家に望んだ姿勢が、後楽園の名前のもとになっているということを、この「瀟繍」を眺めながら思い出したのでした。

【追記】■関連投稿です。「洞庭湖の家船」

7年前の卒業式の時に

■2015年の3月20日は、卒業式でした。その日、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の5期生が集まりました。そしてみんなで記念の集合写真を撮りました。素敵な写真でしょう。

■当時、「大津エンパワねっと」は、2回生の後期(4セメスター)から3回生の前期(5セメスター)にかけて開講されていました。今は、2回生の前期と後期(3・4セメスター)なので、半年はやまっています。さらにその後、カリキュラムの改革の中で「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」となりました。大津市内の中央学区と瀬田東学区で取り組まれている「大津エンパワねっと」は、「社会共生実習」というプログラムのひとつプロジェクトになりました。当時、2つあった社会福祉関連の学科を現在の現代福祉学科1つに統合し学生定員を削減することと、「大津エンパワねっと」を「社会共生実習」にしていくことが同時に行われました。この一連の変化に伴う諸々についてここでは説明することはできませんが、ひとつだけ。

■「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感があったのです。前期と後期の最後には、地域の皆さんをお招きして、年に2回報告会を開催し、地域の皆さんからご意見や有益なコメントをいただきました。これも非常に大切だったように思います。まあ、以上のような取り組みがあったからこそ、このような記念の集合写真をみんなで撮ることができたのです。

■今、「社会共生実習」には、このような一体感を感じることはありません。言い換えれば、同じ教育プログラムで学んだ仲間という意識が涵養されていません。それぞれの教員が指導する個別プロジェクトの枠の中に閉じてしまっています。もちろんグループ間のコミュニケーションもありません。このことについても、いろんな意見があるとは思います。もし指導する教員の意識が、自分のプロジェクトにだけに向いていれば、こういうことは面倒なことでしかありません。しかし、そのような実習は、誰のための、何のために取り組んでいるのか…ということになります。もしそういう方向にこの実習が進んでいくのならば、私個人は、よくない傾向だと思います。

■社会学部は2025年に瀬田キャンパスから、大学本部のある深草キャンパスに移転します。その移転に伴い、新しいカリキュラムが始まります。現在の「社会共生実習」は、新しいカリキュラムの中で重要な柱となります。現在、新しいカリキュラムの中で、この「社会共生実習」をどのようなものにしていくのか、どう位置づけるのか、その辺りのことについて若い教員の皆さんと議論をしています。「社会共生実習」の中にある、あるいは見えている課題にきちんと対応しながら、新しいカリキュラムを実現できればと思っています。うまくいけば良いなあと思っています。思いますというのは、私自身は、定年退職してしまうことから、新しいカリキュラムの中で3回生から始まる実習を担当することはできません。長らく地域連携型教育プログラムに関わってきましたが、その点が残念で仕方がありません。でもまあ、仕方がありませんね。こればっかりは。

■ただし、お世話になった地域の皆さんとは、学生が地域に入って活動する「大津エンパワねっと」から、地域の皆さん自身が活動する「大人エワパワねっと」にしていきましょうと話をしています。そういう点では、こちらもこれからが楽しみかな。うまくいったら良いなと思います。

松戸市の地域SNSが終了。

■千葉県松戸市の地域SNSである「ラブマツ」、とうとうサービスを終了されるそうです。

■かつて、地域SNSが全国の各地域で注目されていた時代がありました。私が最初に参加した地域SNSは、「おおつSNS」でした。大津市役所が運営していた地域SNSで、知り合った大津市役所の職員さんに強く勧誘されての参加でした。懐かしいですね。かなりヘビーユーザーだったと思います。ただ、運営が市役所からNPOに移管された段階で、参加することをやめました。確か、最初は、サービスを終了するということになっていたのかな。そのことで担当職員、あるいはかつて担当されているた方と、地域SNSでかなりやり合いました。相当変わった人でしたが、まだ市役所に勤務されているんですかね。

この「おおつSNS」と同時に参加していたのが、京阪奈地域のSNSでした。当時、私は奈良に暮らしていたので、比較的近くの地域SNSかと思いますが、あまりぴたっとしなかったこともあり、すぐに足が遠のいてしまいました。この京阪奈の地域SNSを通して知った地域SNSが、行ったこともない千葉県松戸市のSNS「ラブマツ」でした。

■松戸市に縁もゆかりもなかった私なのですが、「ラブマツ」の中での皆さんのコミュニケーションが楽しくて、はまってしまいました。ずいぶん、松戸の皆さんには丁寧に親切に交流していただきました。本当にお世話になりました。一度、「ラブマツ」のオフ会(「ラブマツ」ではオン会と言っておられましたが)にも参加しました。無茶苦茶歓待していただきました。大変懐かしい思い出です。「ラブマツ」にはいろんな思い出があります。例えば、確かこんなやり取りがSNSでありました。こういうやりとりを読んで、とっても素敵だなと思ったことを記憶しています。

Aさん「うちの子が帰ってこないんだけど」

Bさん「あっ、夕方、本屋にいたよ。本屋の椅子に座って本を読んでいたよ」

Cさん「その本屋、近くだから見てこようか」

しばらくして…

Aさん「息子帰ってきた。椅子に座ったまま寝てしまって、首を寝違えたらしい」

■「ラブマツ」では、SNS上だけでなく、たしか金曜日だったかな、晩に市内のいろんな場所で、都合のつく方達が食べ物や飲み物を持ち寄っておしゃべりする会が開催されていました。確か、ピクニックと言っておられたかな。これも素敵だなと思いました。匿名の人たちによるインターネット上の交流ではなくて、SNSで知り合った人たちが実際にコミュニケーションされることを大切にされていたんですね。

■ところが、その後、facebookが登場します。最初は何のことやらわからなかったのですが、ブログを通して知り合った建築家に「脇田さんのような人こそ、facebookをやるべきですよ」と言われて、「へー、そうなんだ」と思い、やり始めたのです。すると、寂しい話なのですが、そして普及し始めたfacebookの影響が強いと思うのですが、全国的に地域SNSがかつての勢いを失っていくようになりました。私自身も、地域SNSからfacebookの方に次第に重心を移していくことになりました。あれだけ松戸の皆さんに親切にしていただいたのに…。

■以下は、「ラブマツ」がサービスを終了させるとのお知らせです。仕方がないことだけど、どこかに寂しい気持ちがあります。今から思えば、「ラブマツ」には、facebookとは異なる、独特のコミュニケーションのモードがあったように思います。地域社会の人びとをつなぐ独特のモードがあったように思います。

振り返れば、当時のネット利用は匿名が当たり前という世の中でした。

ラブマツでは同じ地域に住む人同士の交流が出来る場を基本と考え、 知り合い同士の場に匿名は不要とし、本名と顔写真を登録してもらうと言うルールを守っていただき、こどもから大人まで安心して コミュニケーションできる場を提供させていただきました。

■「ラブマツ」を運営されていた榊原直哉さん、いろいろお世話くださった小川照美さん、SNSのメンバーの皆さん、本当にありがとうございました。

2021年度の卒業式

■今日は卒業式でした。式の後は学科ごとの教室で、私の方からゼミ生一人ひとりに卒業証書・学位記を手渡しました。残念ながらどうしても今日来ることができない人もおられましたが、写真に写っている皆さんには、直接、手渡すことができました。

■この学年の皆さん、ゼミに所属したとたんに新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、ゼミをオンラインでおこなうことになりました。とはいえ、そのような厳しい状況のなかでも、感染拡大の隙間をみつけて頑張って調査を行い、卒業論文に取り組まれた方も多数おられました。そのことを、指導教員として誇りに思っています。残念なことは、1回もゼミの飲み会(昔の言い方だとコンパ)を開催することができなかったことです。本当に残念でした。ということで、コロナが収束したら、ぜひ同窓会を開催してください。できれば、私も呼んでください。そしてお仕事の話、いろいろ聞かせてください。