鉄道ファンの皆さんの集まり

▪️今日は、午前中に龍谷ミュージアムで特別展を観覧した後、伏見に移動しまた。facebookの鉄道ファンのグループで親しくさせていただいている、関西在住の皆さん、そして関東からもお一人加わってくださり、京都の酒所でもある伏見でオフ会を開催しました。オフ会の後は、ご参加いただいた鉄道会社に勤務されていた方のご案内で、近鉄と京阪が乗り入れしていた時の廃線跡をご案内いただきました。このテーマ、古い航空写真や地形図をもとにもう一度きちんと確認してみたいと思います。オフ会=呑み会も、その後のエクスカーションも充実していました。こういうセットの企画、また実現できればと思います。

▪️今日は、午前中に龍谷ミュージアムで特別展を観覧した後、伏見に移動しまた。facebookの鉄道ファンのグループで親しくさせていただいている、関西在住の皆さん、そして関東からもお一人加わってくださり、京都の酒所でもある伏見でオフ会を開催しました。オフ会の後は、ご参加いただいた鉄道会社に勤務されていた方のご案内で、近鉄と京阪が乗り入れしていた時の廃線跡をご案内いただきました。このテーマ、古い航空写真や地形図をもとにもう一度きちんと確認してみたいと思います。オフ会=呑み会も、その後のエクスカーションも充実していました。こういうセットの企画、また実現できればと思います。

▪️「近鉄と京阪が乗り入れしていた時の廃線跡」については、明日にでも追記します。

【追記】▪️かつて、近畿日本鉄道(近鉄)と京阪電鉄(京阪)は、現在の京阪丹波橋駅で相互乗り入れしていました。戦時体制の中で、相互乗り入れするように工事が行われ、1945年の12月に完成しました。戦争は終わっていました。ただし、1963年までは、近鉄に合併される前の奈良電鉄という会社が運行していました。そのようなわけで、「奈良電は三条京阪-丹波橋-奈良間の直通電車を,京阪は奈良電京都-丹波橋-中書島-宇治間の直通電車」を走らせていました(ちなこに京阪三条駅、当時は地下ではなく地上に駅がありました)。ところが、沿線で開発が進み、電車の本数が増えくると相互乗り入れをすることが困難になってきたのです。1968年12月に相互乗り入れは取りやめになりました。それからは、京阪と近鉄の間にある陸橋を渡って乗り換えることになったのです。詳しくは、この「『三条発奈良行』のお話」をお読みいただければと思います。

▪️昨日は、この相互乗り入れをしていた時の、廃線跡を案内していただいたのです。「廃線跡ツアー」です。鉄道ファンでも、地形・地理・歴史との関わりで鉄道に関心を持つみなさんならば、こういう事実をとても楽しめるのです。かつて相互乗り入れの線路が設置されていた場所には、すでに住宅が建設されていたり、駐車場になっていたりしますが、住宅が建っていても、その敷地の並び方からはかつての相互乗り入れの線路のカーブを想像することができるのです。有意義でした。

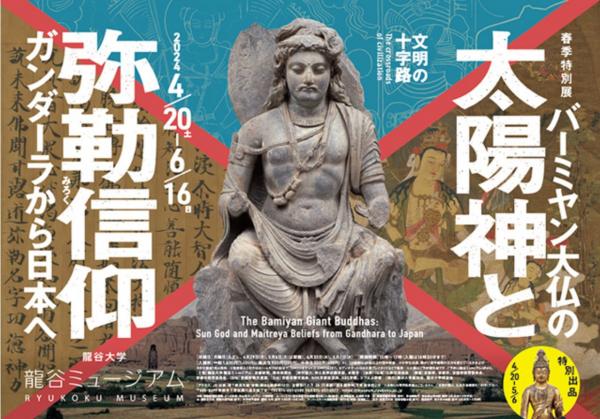

龍谷ミュージアム「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰-ガンダーラから日本へ-」

▪️龍谷ミュージアムの春季特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰-ガンダーラから日本へ-」を観覧してきました。なんとか間に合いました。明日の6月16日までなんです。まだの皆様、明日が最後ですから、ぜひお出かけください。

▪️龍谷ミュージアムの春季特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰-ガンダーラから日本へ-」を観覧してきました。なんとか間に合いました。明日の6月16日までなんです。まだの皆様、明日が最後ですから、ぜひお出かけください。

▪️「バーミヤン」というと、若い学生さんたちは中華料理の全国チェーン店やんか…と思われるかもしれません。でも「本当」のバーミアンは、アフガニスタンにある都市でした。ここには、世界文化遺産に認定されている「バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群」があります。今回の特別展は、このバーミアンに焦点をあわせています。特別展のサイトでは、以下のように概説されています。

アフガニスタンのバーミヤン遺跡は、ヒンドゥークシュ山脈のただ中にあって、ユーラシア各地の文化が行き交った、文明の十字路とも呼ばれる地域です。渓谷の崖面には、多くの石窟と2体の大仏が彫られ、その周囲には、「太陽神」や「弥勒」のすがたが、壁画で表現されていました。

残念ながら、それらは 2001年3月にイスラム原理主義組織・タリバンによって爆破されてしまいましたが、かつて日本の調査隊が撮影した写真や調査資料を詳細に検討することで、壁画の新たな描き起こし図が完成しました。名古屋大学・龍谷大学名誉教授の宮治昭先生による監修のもと、京都市立芸術大学の正垣雅子先生が描いた、貴重な学術研究成果です。

本展では、この新たな描き起こし図の完成を記念してその原図を展示し、壁画に表された太陽神と弥勒の世界に迫っていきます。さらに、中央アジアで発展した弥勒信仰が、東アジアへと伝わって多様な展開を遂げる様子をご覧いただきます。

▪️今回の特別展を通して、弥勒信仰が様々な文化と交叉し融合しながらが極東の島々(日本)まで伝わってきたこと。バーミヤンで実施された物凄く詳細な調査のこと。その他諸々、感動しました。よく企画された特別展でした。で、やはりですが、いつものように図録と書籍を購入してしまいました。

綿矢りさ氏特別講演会

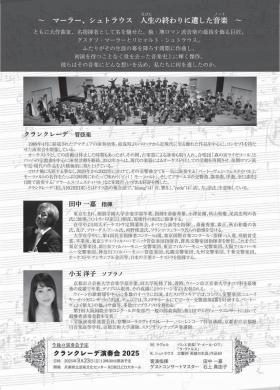

「クランクレーデ演奏会2024」

▪️学生オケ時代の後輩たちが参加している市民オケ「クランクレーデ」の演奏会が、2024年9月23日(月祝)に、兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールで開催されます。12:45開場、13:30開演です。今回は、リヒャルト・ストラウス、そしてグスタフ・マーラーの作品を演奏します。大曲ですね。

クランクレーデ演奏会 2024

リヒャルト・シュトラウス作曲 4つの最後の歌

グスタフ・マーラー作曲 交響曲第9番ニ長調指揮 田中一嘉 / ソプラノ独唱 小玉 洋子 / 管弦楽 クランクレーデ

12:45 開場 13:30開演

兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

全席自由 1,000円 未就学児童はご入場いただけませんチケットは以下の方法、または出演者を通じてお求めください

■メールでのお申込み:

クランクレーデ運営事務局

klangredeklangrede@gmail.com

090-3829-8230■芸術文化センターチケットオフィス(7月20日発売開始)

0798-68-0255

10:00AM -5:00PM

月曜休み

https://www.gcenter-hyogo.jp/

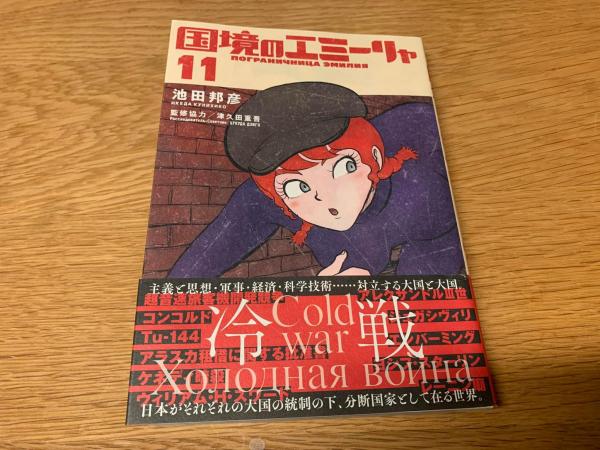

池田邦彦『国境のエミーリャ』11

▪️漫画も楽しみます。今は、池田邦彦さんの『国境のエミーリャ』を心待ちにしています。今回は、11巻が発行されました。こんなあらすじです。

第二次世界大戦終結後、ソ連と米英連合国によって分割統治されることになった戦後日本。やがてそれぞれが日本国と東日本国として独立し、東京23区も東側の約半分が東日本の領土となっていた。東西陣営の冷戦が激化したことによって、境界には高い壁と緩衝地帯が設けられ、厳重な監視体制がしかれていた。そんな1962年の東日本国、人民食堂で働く19歳の少女杉浦エミーリャの裏の顔は、国境の警備をかいくぐり、人々を西側へ亡命させる脱出請負人。人民警察の捜査を逃れつつ仕事をこなすエミーリャのもとに、さまざまな事情を抱えて脱出を依頼する人たちが訪れる。

▪️なかなか私好みのストーリー展開です。おそらく、東西の冷戦等をリアルに経験されていない若い学生さんたちには、よく理解できないかもしれません。仕方ありませんね。私は、「架空の設定」なのですが、アメリカとソ連の分割統治については、いろいろ議論があったことを知っています。もっとも、自分自身で詳しく調べた訳ではありせんが。というわけで、東西冷戦の中で日本が分割統治されることが、全くの虚構というわけでもないのです。

▪️私は、池田邦彦さんの画風が好きです。池田さんの作品の中では、『カレチ』(1~5)も大好きです。「カレチ」とは、JRがまだ国鉄だった時代、長距離列車に乗務されていた客扱専務車掌さんのことです。この『カレチ』で描かれている時代は、たぶん昭和40年代後半のあたりではないかと思います。「乗客ファースト」の若い国鉄職員(カレチ)である荻野さんの活躍に、グッと感動してしまうのです。しかし、時代は、国鉄にとっては厳しい時代に突入していきます。最後の方は、国鉄分割民営化の中で辛い思いをされる荻野さんたち職員の皆さんの様子が描かれています。これは、鉄道ファンではなくても、ぜひともお読みいただきたいと思います。

▪️『国境のエミーリャ』も『カレチ』も、私が成長してきた時代と重なり合っています。作者の池田さんは、1965年生まれで、私よりも7歳もお若い方ですが、何か時代意識を共有しているように思います。高度経済成長期が始まって少し経過した頃、まだ日本の貧しさが社会のあちこちに見えていた時代の雰囲気、そういう時代を経験した人たちには、この漫画を面白く感じるのではないかと思います。そもそも、冷戦という対立がリアルなものとしてあった時代を知っているかどうかという点もあるのかもしれません。若い方達、たとえば、学生の皆さんにこの漫画の感想を聞かせてもらいたいなと思います。

アジサイのこと

▪️梅雨がなかなかやってきませんが、庭では梅雨の花、アジサイが咲いてまれています。上段は、アメリカのアジサイ、アナベルです。白い花を咲かせますが、少しずつ色が変化します。今年は、昨年より背丈が小さいですね。この方が世話をしやすいので、助かりす。下段はガクアジサイ。2箇所に植えてあるのですが、写真は大きな方です。

▪️ガクアジサイの「ガク」。名前の由来は、花の周縁を装飾花(萼)が「額縁」のように取り囲んでいることからは知っていましたが、「額縁」に見えるのは萼なんですね。知らなかったな〜。それから、ガクアジサイは一般的なアジサイの原種だとか。西洋人がガクアジサイを自国に持ちかえり(プラントハンター)「品種改良」してアジサイができたということのようです。知らなかったな〜。誰が持ち帰ったのか。シーボルトらしいです。これも知らなかったな〜。もう少しきちんと調べてみないといけないとは思いますが。

▪️ガクアジサイの手前に咲いている棒状の長い夏穂を伸ばしているのは、アカンサスです。花穂には紫の萼と白い花弁の花がたくさん咲きます。庭の奥の方に、配置されています。手前から庭を眺めたときに、奥の方が背丈が高くなるものが植えられているように思います。まず、そこに視点が動きますので。狭い庭なんですが、奥行きを感じることができます。これ、庭を大改修してくださった庭師さんのデザインなのだと思います。

▪️アカンサスについては、この説明がわかりやすいかと思います。アカンサスはギリシャの国花ですが、ギリシャ神話の中に、そして様々なデザインの中にも登場します。