第2回「ナカマチのひみつきち」

▪️昨日は、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生さんたちが主催した「ナカマチのひみつきち」の第2回目のイベントが、大津市中心市街地のナカマチ商店街にあるナカマチスタジオで開催されました。ナカマチ商店街は、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街の3つの商店街が連なった商店街です。ナカマチスタジオは、その中の菱屋町商店街にあります。平和堂のフレンドマートの前です。今回も前回と同様に、最近この地域に転入されてきた若い親子で絵本を楽しんでいただきながら、「商店街とのつながりや、若い親子同士のつながりが生まれるきっかけになったらいいな」、そのような思いから企画されています。

▪️今回も、たくさんの親子がお越しくださいました。ありがとうございました。私は、通り過ぎりのお爺さんのような感じで、会場にいるだけですが、学生さんたちは頑張っていました。小さなお子さんが選んだ絵本を読んであげたり(読み聞かせ)、紙コップ+輪ゴム+ペットボトルのキャップを使った工作も手伝ってあげたり。スタジオはガラス張りなので、商店街を歩く方たちが、スタジオの中の楽しそうな雰囲気を気にしておられるのが良いなあと思いました。なかには、「楽しそうやね〜」とそばによって見学される方や、スタジオ内でお子さんと一緒に工作をされているお母さんの様子をご覧になって、「お母さんが楽しそうやわ〜」とおっしゃる方もおられました。

▪️私は、基本、通りすがりのお爺さんなんですが、このナカマチスタジオが取り組んでおられる事業に関心をお持ちの方たちと、知り合い、じっくりお話をすることができました。これから、何かコラボできたらいいなと思います。そのようなコラボも含めて、このナカマチスタジオや商店街そのものが、様々な方達が交流できる場所になっていったら素晴らしいなと思っています。そうそう、今日は、映像作家の中島省三さんにひさしぶりにお会いすることができました。ナカマチスタジオの中にある「Oi Caffe」にコーヒーを飲みにこられた時に、偶然お会いしました。私が琵琶湖博物館の開設準備室に勤務している時からのお付き合いですから、知り合ってから35年ぐらいになりますかね。いろいろ、懐かしい話をすることができました。ありがとうございました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」だけでなく、同じ中心市街地にあるこの商店街も私にとっては、人とのつながりを生み出す「場所」なのだなと思います。自分の人生にとって、とても大切な「場所」なのだと思います。

▪️昨日は、来年度の社会学部のパンフレットの取材がありました。「地域エンパワねっと」を履修している1人の学生さんに焦点をあてて取材をされていました。左側の写真、カメラマンの方がスタジオ内にレンズを向けて写真を撮っておられるところです。また、京都新聞の取材もありました。本日の京都新聞の滋賀版で記事になりました。みなさん、ありがとうございました。

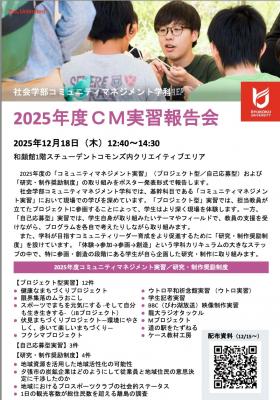

2025年度社会共生実習「活動報告会」

▪️今日は、社会学部の2025年度社会共生実習「活動報告会」の日でした。昼休みと3講時の時間を使って実施しました。今年度のプロジェクトは全部で5つでした。そのうちの1つは前期で終了したこともあり、今日はポスターを掲示(テーブルの上に)しただけでしたが、他の4プロジェクトは、前半に口頭での各プロジェクト発表(3分)と、後半にポスター発表(13分)を行いました。

▪️今日は、社会学部の2025年度社会共生実習「活動報告会」の日でした。昼休みと3講時の時間を使って実施しました。今年度のプロジェクトは全部で5つでした。そのうちの1つは前期で終了したこともあり、今日はポスターを掲示(テーブルの上に)しただけでしたが、他の4プロジェクトは、前半に口頭での各プロジェクト発表(3分)と、後半にポスター発表(13分)を行いました。

▪️ポスター発表では、参加者は4つのプロジェクトを順番に回りました。まず、受講生から3分間の説明を受けた後、参加者の皆さんに質問やコメントをしていただきました。また、ポストイットカードに書いてポスターに貼り付けていただきました。

▪️今日は、学外から19人の方達がご参加くださいました。京都市役所、大津市役所、それから京都信用金庫からもご参加くださいました。これまでもこういった報告会を開催してきました。ただ、昨年の春に社会学部が深草キャンパスという参加しやすい便利な場所に移転したせいかもしれませんが、今日はいつもよりもたくさんの方達が参加してくださったように思います。加えて、龍谷大学附属平安高校の高校3年生で来春から社会学部に入学することがきまっている生徒さんたちも参加してくださいました。ありがとうございました。最後に講評を3人の方にお願いしました。平安高校の先生、本学教育企画部の課長さん、そして政策学部の井上芳恵先生のお3人です。平安高校の先生からは大切なご提案もいただきました。来年の報告会に役立てていきます。高校生の皆さんがもっと積極的に参加できる工夫をしてまいります。

▪️さきほども書きましたが、社会学部は昨年の春に深草キャンパスに移転しました。社会科学系の学部がこのキャンパスに集まったのです。できれば、学部の垣根を越えてさまざまな交流がうまれてほしいと思っていますし、異なる学びをしている(学部が異なる)学生さんたちが、力をあわせて地域課題に取り組むような、PBL的、CBL的な実習がこのキャンパスから生まれてきてほしいと思います。今日の山川課長や井上先生からの講評でも、同様のご意見をいただくことができました。そのような取り組みが生まれてから定年退職したかったのですが、私にはもうそれだけの時間がありません。私よりもお若い、同じような「志」をお持ちの教職員の方達に、ぜひ大学を導いていただきたいと思います。

「ナカマチのひみつきち えほんとこうさくを楽しもう!」

実習報告会

▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。

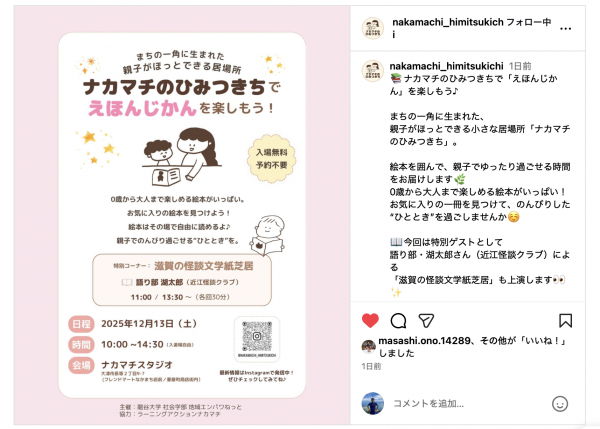

▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。

▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。

▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。

まちなかメンタルヘルス2025 大津編 (秋田大学地域心身医療学公開講座)

◾️ひとつ前の投稿に関連した投稿です。ナカマチスタジオで、学生さんたちの活動を見学していたら、そこにやってこられていた秋田大学大学院医学系研究科(医学専攻等)医学専攻・社会環境医学系・地域心身医療学講座の助教のロザリン・ヨン先生から、突然、インタビューを受けることになりました。それが、すぐにYouTubeにアップされていました。びっくり。

「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」

◾️このまえの土曜日、12月13日に、龍谷大学社会学部社会共生実習「地域エンパワねっと」を履修している学生さんたちが、大津市の中心市街地にあるナカマチ商店街で「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」というイベントを開催するので、その様子を見学してきました。場所は、ナカマチ商店街のなかの菱屋町商店街にある「ナカマチスタジオ」です。写真には出せませんが、この場所のスペースにちょうど良い数のご家族が来てくださいました。ありがとうございました。

◾️午前中、同時開催の湖太郎さんによる「怪談文学紙芝居」に、NHKの取材が入りました。来週の木曜日の18時半からのローカルニュースで放送されるようです。大学の学長室広報がプレスリリースしてくださったおかげで、中日新聞の取材もありました。こちらは、学生さんたちが開催したイベントがメインの取材です。中日新聞は、このような小さな街中の出来事にも取材に来てくださいます。いつも、ありがとうございます。

◾️2021年に「地域エンパワねっと」で開催したイベント「あつまれ!みんなで作る絵本館」の取り組みを継承しています。以前は、大津市の町家サテライトオフィスで開催しましたが、今回は、中心市街地の商店街にあるまちづくりの拠点です。中心市街地にどんどん建設されているマンション、そこに転入されてくる若いご家族の皆さんと商店街をつなぐきっかけを作ろう、子どもの時から商店街に親しめるチャンスを作ろうと頑張って準備を進めてきました。お世話になったキーパーソンの方が、「のべ20〜30人ほどの来場者を迎えながら、その場その場で工夫されている姿がとても印象的でした。初めてのことばかりで大変だったと思いますが、楽しそうに取り組む様子が微笑ましく、こちらも元気をもらいました」とコメントをくださいました。私のめから見ても、学生諸君、頑張って、張り切って取り組んでいたと思います。

◾️このイベントは、来月は確実に開催されます。そのあとも、すくなくとも1年間は続けてほしいと思っています。

明日、「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」が開催されます。

大型プリンター

▪️深草キャンパス聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」に大型のプリンターが入りました。昨日は、指導している社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」で学生さんたちが地域の皆さんと相談をして企画している取り組みのチラシを、この大型プリンターでポスター風に印刷してみました。今回のこの企画では、以前、先輩たちが取り組んだ「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントの時に、地域の皆さんにご寄付いただいた絵本を大切に保管してきましたが、その絵本を使って開催させていただきます。絵本館のときの記事はこちらです。今回は、事前に大学からも広報をしていただく予定です。大津駅前の中心市街地にお住まいの皆様、大津市にお住まいの皆様、絵本好きの皆様、ご注目ください。