堅田の棚田

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️ところで、週末の7日(日)は、滋賀県議会議員一般選挙の投票日です。投票に行けないので、昨日は、堅田(大津市)にある大津市役所の支所へ、期日前投票をしに行ってきました(どういう選挙結果になるでしょうね。別の選挙区で、知り合いの方が立候補されているので、その方の当落も気になっています)。期日前投票を終えた後は、堅田駅西口土地区画整理事務所へ。土地区画整理審議会の委員をしていることから、新しい所長さんに挨拶をすることにしました。本当は、今日の午後、勤務する瀬田キャンパスにお越しになる予定だったのですが、わざわざ遠くまでお越しいただくこともないと思い、何も約束をしていませんでしたが、突然、事務所を訪問して、新しい所長さんと挨拶がてら少し雑談もさせていただきました。

◾️挨拶の後は、事務所の西側にある県営春日山公園にも行ってみることにしました。この公園に隣接する谷筋に棚田があることを知っていたので、実際に自分の目で確かめてみたかったのです。大津市や平和堂財団で取り組まれているまちづくりや環境保全活動への助成事業の中で、私は審査委員をさせていただいていますが、その中で、この棚田を拠点に活動をしているという申請がありました。申請書を読んで、市街地や住宅地に近い場所に、自然豊かな公園があり、そこの森林の中の谷筋に棚田があることも知っていたのですが、そのようなロケーションも気になっていました。市街地や住宅地に近い場所にありながらも、この棚田は森に囲まれているのです。だから、多くの皆さんは気がつくことがないと思います。そのような棚田を、様々な団体や方たちが関わりながら保全されているようなのです。もっとその様子を知りたいとも思っています。ということで、昨日は少し時間があったので棚田を拝見したのでした。

◾️棚田に隣接する里山(公園の敷地内)も気になっていたので、そちらの方の散策路を歩いてみました。その里山の中には、ミニクロスカントリーのコースも整備されていました。いつか、ここで走ってみようか…と思いつつ、今回はゆっくり歩いてみることにしました。すると、足元にはスミレの仲間らしい花が咲いていました。シハイスミレというらしいです。昨日、岩手に暮らしておられる植物の専門家(生態学者の島田直明さん)に教えていただきました。雑木林や森林の林縁などに生える種類のスミレのようです。ショウジョウバカマもみつけました。こちらは、少し湿気た場所に生えてくるようです。無数の獣の足跡も。人はほとんどありまけんでした。時々、来てみることにしようと思います。

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。

「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。

◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。

◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。

知事公館から兵庫県人会へ。

◾️ひとつ前のエントリーと重なりますが、滋賀県が農水省に申請していた「森・里・湖(うみ)に育まれた 漁業と農業が織り成す 琵琶湖システム 」が、昨日「日本農業遺産」に認定され、加えて「世界農業遺産認定」にむけた国連FAOへの申請が承認されました。ということで、夕方、県庁に隣接する滋賀県公館で、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の会長・三日月大造知事から、認定について関係者への報告が行われました。私も農政課からお知らせをいただき、急遽、参加してきました。滋賀県からは、その様子がfacebookに投稿されましたのでシェアします。最後に知事の呼びかけで始まった胴上げ、この方は事務局の中心となって獅子奮迅の活躍をされてきた青田朋恵さんです。青田さん、おめでとう。ほんまによかったね〜。今回の知事による報告、NHKの夕方の滋賀県のニュースでは、トップで報道されました。「日本農業遺産」や「世界農業遺産」それ自体は、大切なステップですが、最後はその向こうにある「本物の目標=琵琶湖システムを未来へ」に向かって関係者の皆さんと力を合わせてまいります。まずはおめでたいです。「必ず申請が認められる」と信じて申請準備のお手伝いをしてきましたが、「日本農業遺産」に認定され「世界農業遺産認定」の申請が承認されたことで、正直、ほっといたしました。

◾️すぐにリンクが切れてしまうと思いますが、中日新聞とNHK大津放送局のニュースを以下でご覧いただけます。

「琵琶湖の漁業や農業、日本農業遺産に 関係者喜び」(中日新聞)

「びわ湖伝統農漁業「農業遺産」に」(NHK大津放送局)

◾️知事公館で行われた「日本農業遺産」「世界農業遺産」の報告のあとは、京都に移動しました。そして職場の「兵庫県人会」に参加しました。会場は、「Italian BAR KIMURAYA 京都駅前店」です。市川陽一会長(理工学部)の乾杯のご発声とともに始まり、尼崎、神戸、明石、丹波篠山、豊岡…兵庫県内各地出身の皆さんと楽しい(爆笑の)時間を過ごすことができました。次回は夏になります。明石で開催される予定です。これまでも兵庫県人会では、甲子園球場での野球観戦、丹波篠山で牡丹鍋を楽しむドライブ等を実施してきましたが、次回は、明石の天文台、玉子焼き(明石焼き)、そして魚の棚(うおんたな)で瀬戸内や明石海峡で獲れた魚を楽しむ予定です。

世界農業遺産への認定申請が承認されました。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。

◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。

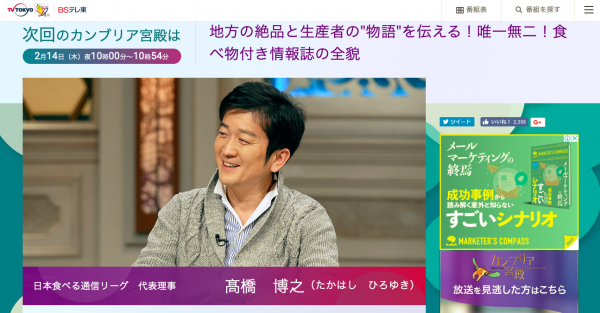

テレビ東京カンブリア宮殿「地方の絶品と生産者の”物語”を伝える!唯一無二!食べ物付き情報誌の全貌」

◾️テレビ東京の番組「カンブリア宮殿」という番組があります。作家の村上龍と女優でタレントの小池栄子さんが司会をされている番組です。この番組で、日本の経済を支える経営者、著名人、政・財界人らと、ホストの村上さんとアシスタントの小池さんが対談する形で番組が構成されています。番組名「カンブリア宮殿」の「カンブリア」とは、古生代カンブリア紀がもとになっているそうです。wikipediaでは、この番組についての解説は以下の通りです。

古生代の区分の1つ・カンブリア紀を指し、進化により突如一斉に多種多様な形態の生物が登場し、将来への模索が行われた「カンブリア爆発」の起きた時期である。多様な経済人が誕生し、未来への道を模索する現代の日本を、未来への進化が爆発的に起こったカンブリア紀に準えており、番組のキャラクターにも、この時期のバージェス動物群の1つ・アノマロカリスが使われている。

◾️普段、この番組を視ることはあまりないのですが、今回は、岩手の高橋博之さんが登場されるのできちんと視て見ようと思っています。高橋さんは、元・岩手県議会議院ですが、東日本大震災を契機に、食べ物付き情報誌『食べる通信』を創刊します。私は、「東北食べる通信」を愛読して、毎月、東北から送られてくる食材を楽しんでいます。以下の説明にある「全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ」が重要かと思います。食材も送られてくるのですが、大切なのはそれは付録であって大切なことは情報誌の方です。そこにはその食材が生まれた自然環境とそこでの生業のあり方が大変丁寧に解説されています。生産者の思いを理解することができます。

地域特産の知られざる食材と、その生産者を特集した記事がセットで届く、史上初の食べ物付き情報誌「食べる通信」。全国30の地域で発行され、読者は1万人を突破。これまでにない、全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ、地方を元気にする若き仕掛け人に密着。

◾️放送は、2月14日の夜22時からです。私が暮らす滋賀県では、「びわこ放送」で視聴できます。

世界農業遺産・日本農業遺産二次審査

◾️24日(木)は、朝一番から霞ヶ関の農水省へ行ってきました。世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会が開催されたからです。朝一番に審査会ということで、前泊でした。昨年の8月に行われた一次審査を、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」は無事に通過しました。全国20地域から応募があったようですが、滋賀県の申請も、1次審査を通過した9地域の1つに選ばれました。11月には現地調査が行われ、そしていよいよ東京で二次審査を受けることになったのです。

◾️今日の二次審査会で、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」が、日本農業遺産に認定されるか、さらにはローマでの世界農業遺産の審査へと進めるかどうかが決まるのです。プレゼンテーションは「琵琶湖ファミリー」の皆さんと「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の三日月大造知事によって行われました。「琵琶湖ファミリー」とは、琵琶湖の漁業者であるTさん、「魚のゆりかご水田」に取り組む女性Kさん、「琵琶湖システム」の価値を発信する女子中学生のOさんとKさんのお2人。事務局の皆さんと一緒に十分に時間をかけて準備をしてこられただけあって、大変工夫された素晴らしいプレゼンテーションでした。私は「琵琶湖ファミリー」の皆さんの後ろの方で、何か突っ込んだ質問が審査員の方達からあった時の控え対応ということで後ろ方に座っていましたが、私の出番もなく無事にプレゼンを終えることができました。この段階に来るまで準備を進めてこられた、多くの職員の皆さんのご努力にも頭が下がる思いで。今日の審査の結果は、来月の末にはわかるようです。吉報を待ちたいと思います。

◾️写真は、農水省と建物と、推進協議会の法被を着た琵琶湖博物館のNさん。私もこの黄色い法被を着て審査会に臨みました。

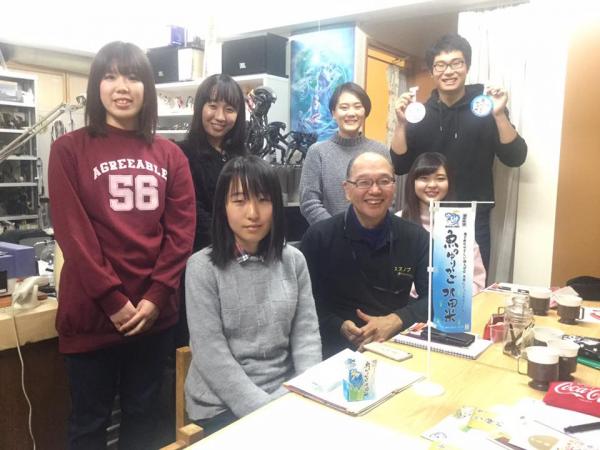

社会調査実習で東京へ!!

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎東京の全国の米を扱う専門店での出来事として、こんなお話しをお聞きした。「魚のゆりかご水田米」を、出産の内祝いとして購入するご夫婦がおられるという話しです。出産の際の内祝いとは、現在では、お祝いに対するお返しのような感じになっていますが、生まれたお子さんの体重と同じ重さの「魚のゆりかご水田米」をお返しに贈るのだそうです。このプレミアム米の名前に「ゆりかご」が入っていることから、内祝いに用いられるとのことでした。このお話しを聞いた時、とても面白いなと思いました。「魚のゆりかご水田米」は、そのようなネーミングがつけられた時点で、「物語」を付与されたプレミアム米になっているわけですが、さらに、この「内祝い」という、これまでとは別種の「物語」の文脈が与えられ、さらなる付加価値が生み出されているのです。しかも、その「物語」は、生産者である農家の側ではなく、消費者の側が与えているのです。

◾︎この「東京の全国の米を扱う専門店」とは、東京都目黒区にある「株式会社スズノブ」さんのことです。履修している学生の皆さんたちとも相談をして、「スズノブ」の経営者である西島豊造さんにお話しをお聞かせいただきたいとお願いをしたところ、西島さんは快く引き受けてくださいました。大変ご多用の中、15日(土)の午後、私たちのために3時間を超える長時間にわたってお話しくださいました。ありがとうございました。日本の地域のコメ農家を支えるために、地方自治体や農協等との組織と連携しながら、ボランティアで米のブランド化を通した地域活性化に取り組んでこられたご経験、大変興味深いものでした。ただし、伺った「超濃密」なお話しを文字起こしするのは大変だな〜。6名の学生で分担して取り組みます。

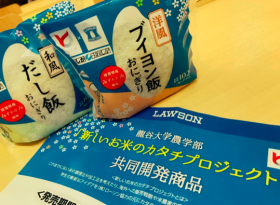

(農学部×ローソン)コラボ企画:近江米「みずかがみ」を使ったおにぎり2種類

◾︎龍谷大学のホームページで紹介されました。瀬田学舎にある農学部が、コンビニエンスストアのローソンとコラボした企画です。以下、転載します。私の印象でしかありませんが、農学部は、最近、地域連携の分野でも頑張っておられるように思います。

◾︎龍谷大学のホームページで紹介されました。瀬田学舎にある農学部が、コンビニエンスストアのローソンとコラボした企画です。以下、転載します。私の印象でしかありませんが、農学部は、最近、地域連携の分野でも頑張っておられるように思います。

龍谷大学農学部と株式会社ローソンによる「新しいお米のカタチプロジェクト」をきっかけに新商品としておにぎり2種類(「和風だし飯おにぎり」、「洋風ブイヨン飯おにぎり」)を、滋賀県内のローソン店舗にて、12月17日(月)から発売開始いたします。

——————————————————————————

発売期間: 2018年12月17日(月)~31日(月)販売店舗: 滋賀県内のローソン店舗

内容:

1 「和風だし飯おにぎり」 本体価格102円(税込110円)

白だしをベースに昆布だしを加え、シンプルながらお米とだしの美味しさを

味わっていただけるよう仕上げています。2 「洋風ブイヨン飯おにぎり」 本体価格102円(税込110円)

ブイヨンをベースにした洋風ごはん。隠し味にオリーブオイルを加えています。

和風だし飯おにぎりとの食べ比べもおススメです。

——————————————————————————

パッケージは、龍谷大学農学部の学生のアイデアを形にしたものです。販売開始日である12月17日(月)11~12時には、ローソン大津大江二丁目店にて、龍谷大学の学生が販売しました。

<参考>

(2018.12.07)

農学部生が滋賀県知事を訪問し、株式会社ローソンとの連携プロジェクトについて説明しました【REC、農学部】

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2922.html(2018.10.12)

農学部✕(株)ローソン 製品開発PJ 「おにぎりのパッケージをデザイン」

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2568.html<新しいお米のカタチプロジェクト>

これまでにない米の調理法や加工法を考えたり、海外への販売戦略や米農家の経営のあり方などの農業デザインに至るまで、学生の斬新なアイデアを株式会社ローソン協力の元にカタチにする龍谷大学農学部のプロジェクトです。

◾︎「みずかがみ」とは、現在、滋賀県で栽培が推奨されている米の品種です。一般財団法人日本穀物検定協会が実施する、「平成29年産米の食味ランキング」で、3年連続最高ランクの「特A」に評価されています。(近江米振興協会)では、この「みずかがみ」の特徴を、以下のように説明されています。温暖化対策なんですね。推進ガイドラインも定められており、組織的に生産量を上げて、産地化・ブランド化を目指しておられるようです。需要に生産が追いついていない状況のよです。

○温暖化対応品種として滋賀県で開発、育成されました。高温に強く、猛暑の年でも品質が安定しています。

○琵琶湖をはじめ、滋賀の自然環境に配慮して栽培されています。統一パッケージで販売されるものは、すべて「環境こだわり農産物」の認証を受けています。

○コシヒカリより数日〜1週間早い早生品種です。9月上旬には店頭にお届けできます。

「小農」の評価

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

日本の食卓と世界とのつながり

世界で進む小さな農業の再評価

日本での小さな農業の再評価

兵庫県養父市・国家戦略特区を歩く

日本農業の未来と小さな農業

問題なのは農業現場と農政のズレ