第9回「びわ100」5回目の完歩を振り返る(2023年びわ100 その3)

▪️これまでの投稿でご報告したように、10月14日(土)から15日(日)、2日にわたって、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に出場しました。徹夜で100km(正確には102km)歩きました。今回の5回目の完歩を、きちんと振り返っておこうかと思います。

▪️14日の朝10時に滋賀県の長浜市の「豊公園」をスタート。まず最初は、彦根市(彦根城の周りを歩きます)、東近江市を通り、近江八幡市にある第1チェックポイントまで。このあたりまでは、長袖だと暑く、半袖のTシャツで歩きました。最初は、ワコールのCW-Xの長袖をきていましたが、暑くなり、彦根市の手前で途中で脱ぐことになりました。ちょっと面倒でした。この季節は朝晩の寒暖の差が大きいので、暑さ寒さで着るものを簡単に調整できるようにしておくことが必要かと思います。さて、距離についてですが、スタート地点からこの第1チェックポイントまで32.1kmです。まだ、全体の30%程度しか歩いていません。ボランティアの方が笑顔で「残り70kmです、頑張ってください」とおっしゃいましたが、そういうふうに考えると辛くなります。できれば、「次の第2チェックポイントまでは、だいたい20kmほどです。頑張ってください」といっていただきたかった…というのが私の本音ですかね。自分自身は、次のチェックポイントまでの距離を頭の中に置くようにしています。

▪️第1チェックポイントに到着したのが、16時10分頃でした。今回は、「IBUKI」というGPS装着して歩いています。私の場合は、リュックのショルダーストラップに装着していました。このGPSのおかげで、自動的に通過時間がチェックされていきます。私の場合は、スタートからの経過時間は、6時間9分18秒でした。このあたりまでは、脚が多少は疲れてきていますが、まだそれほど痛みもなく、雨もまだ降っていません。ということで、この第1チェックポイントで10分ほど休憩して、再びスタートしました。ここでゆっくり休憩をしていると、身体のエンジンが再び温まるまで時間がかかり、スピードが出にくくなくなります。とはいえ、スタートした後、この段階でも、何人かの方達に抜かれてしまいました。この「びわ100」は順位や時間よりも完歩を目標にしており、抜かされても気にする必要はないのでしょうが、自覚はあまりないものの、脚に疲れがでて前に進めないことに気が付くことになります。ほぼ、同時にスタートした滋賀県庁の知り合いの皆さんにもあっと言う間に抜かされました。これは、基本的に私の練習量が足らないせいだと思います。「びわ100」に参加して、完歩した後、毎回「もっと練習をしなければ」と反省するのですが、その反省も長持ちしません。ウルトラウォーキングのための練習って、どうしたらいいんだろう。もうひとつ、今回は、使いませんでしたが、ガーミンのようなスマートウォッチを利用できれば良いのかもしれません。オーバーペースや遅れをより自覚できるのかなと思っています。息子にプレゼントしてもらったものがあるので、それを使ってウォーキングの練習に取り組んでみようと思います。

▪️第1チェックポイントをスタートした後、まずは野洲市の湖岸を歩きました。そして守山市の第2チェックポイントを目指しました。この区間は、右側(西側)に琵琶湖を眺め、左側(東側)に田園風景を眺める、そのようなコースになります。再スタートしてしばらくすると、天気予報通り、雨が降り出してきましたて。背負っているトレールランニング用のリュックからGORE-TEXの雨合羽上下を取り出して、身につけました。雨よけだけでなく、この季節だと防寒にもなります。ただ、雨が降ると、この区間の歩道の具合が悪くなってきます。振り始めの段階は良いのですが、歩道に水が溜まってくると、脚にとっても負荷がかかってきます。できるだけ水溜りを避けようと無駄な距離を歩くことになるからです。日没後、暗いなかで水溜りを避けようとすると、車のライトの逆光もありますし、大変神経を使うのです。少しずつですが、疲れが増えていくのではないかと思います。さらに、全て水溜りを避けられないので、靴はもちろん、靴下の中までびしょびしょになります。足の裏はふやけて真っ白になります。参加者の中には、靴の上にカバーをして水が中に入ってこないように工夫されている方がおられました。また、逆に、ランニング用のサンダル(ワラーチというのかな)を履いている方もおられました。これも、なるほど…と思いました。蒸れることがありません。まあ、このサンダルは無理だけど、カバーは私もやってみようかなと思うのですが…。まだ利用した経験がありませんけど。

▪️この野洲のあたり、この第1チェックポイントから第2チェックポイントまでの区間は、昼間は美しい風景が眺められて気持ちが良い場所なんです。しかし日没後は、非常に単純といいますが、ライトをつけた車がどんどん通り過ぎていく暗い場所になります。そのようなライト、私の目にはとても眩しくてやや負担になりました。そのような中を歩くのは辛いわけです。過去4回完歩した際もそうだったのかな…。ただし、今回私は、片耳にイヤフォンをつけて歩きました。小さな散歩用のラジオを今回は持参していたのです。デジタルチューニングです。これは、すごく助かりました。両耳が塞がっていると危険ですが、これだと周りの様子もわかります。私は音楽番組が多いFM放送ではなく、おしゃべりの多いAM放送の方を聞いていました。今は、電波の届きにくいところではAM放送をFM帯でも聴くことができます。適宜周波数帯を切り替えていました。ラジオを通して人のおしゃべりを聞いていると、疲れた身体のことを忘れるというか、気が紛れるような気がします。今回のラジオ、大正解でした。真夜中歩きながら、「オールナイトニッポンサタデースペシャル」を聞いていました。

▪️さて、守山市の第2チェックポイントまでの区間なんですが、野洲市の湖岸を歩きながら、いつまでたってもたどり着けないような気持ちになり、無茶苦茶遠く感じられました。疲れてきている証拠なんですが、同時に地形的な特徴もあるのかもしれません。地図をご覧いただければわかりますが、湖岸のラインが真っ直ぐではないのです。長い年月の間に、河川が運び出した土砂により河川の河口が陸地から少し飛び出ているのです(わかりにくい説明ですみません)。それに沿って道路も作られているので、近くに見える場所も遠く感じてしまいます。

▪️第2チェックポイントはスタート地点からだと52.8km。第1チェックポイントは32.1kmですから、第1と第2との間は、20.7kmです。普段だと、普通に歩いても4時間ほどで歩ける距離なのですが、疲れが溜まっていたのでしょう、第2チェックポイントから4時間48分もかかってしまいました。これは第1チェックポイントでの休憩時間も入れたものですが、やはりどんどん遅くなってきています。疲れがどっと出てきます。第2チェックポイントのテントの下では、プルーシートの上で毛布にくるまって休憩している方たちが多数おられました。雨で体力や体温が奪われているのでしょうか。私が休憩用の椅子に座っているときも、横に座った女性が仲間の方にリタイアすると言っておられました。本当にしんどそうでした。私も家族に迎えにきてもらえれば、すぐにでも自宅に帰って布団の中で眠ることができます。「もう、リタイアしたらええやん」。どこからか、そのような囁きが聞こえてくるかのようです。お尻からも根が生え始めました。「もうええやん、よく頑張ったよ。ここでゆっくりしなさい…」。そんな甘い誘いを受けているような気もしました。

▪️ここがおそらくは「別れ道」になるのだと思います。漫画『スラムダンク」で、バスケットボール部顧問の安西先生が、「あきらめたらそこで試合終了ですよ」という有名な場面があります。あのシーンと同じかも…です。この第2チェックポイント、私にとっては、いつも精神的にきついポイントになります。過去4回完歩しましたが、低血糖を生じさせたり、疲れ果てて動く気力も失ってストーブの前でずっと休憩している時がありました。でも、そういう状況であっても、一緒に参加した滋賀県庁の世界農業遺産申請チームの皆さんのどなたかが一緒に歩いてくださいました。そして、そのような仲間の力のおかげでゴールすことができました。しかし、今回は1人です。一緒に歩いてくださる方はおられません。滋賀県庁の仲間は、もう先に行ってしまいました。ただ、この先の第4チェックポイントで私がやってくるのを信じて応援してくださる方たちがいました。このままあきらめるわけにはいかない。そういう気持ちになりました。30分ほど休憩をして私は再び歩くことにしました。先日の投稿「『びわ100』、私を支えてくださった皆さん」をご覧ください。

▪️第2チェックポイントから第3チェックポイントまで、今度は市街地の中を歩くことになります。この区間は、地図でご覧になればわかりますが、琵琶湖大橋東詰から内陸、南東の方にグッと進んでいきます。この南東の方向に進む道の歩道、第2チェックポイントから8kmの辺りまでが、やはりひどいのです。歩道は水溜りだらけです。シューズの中はさらにひどい状況になりました。もう足裏のことは忘れました。また、車が巻き上げた雨水を頭からかぶることにもなりました。まあ、GORE-TEXの雨合羽を着ているからいいんですけど…。8km歩いて、コース東向きから南向きに変わります。ここの歩道は比較的最近整備されたせいでしょうか、快適な状況でした。第3チェックポイントまで、残りは9kmほど。もちろん雨は降り続けていますが、少し気持ちが楽になりました。これは個人的な感覚ですが、第2チェックポイントを過ぎると、脚の痛みよりも精神的な気力をどう維持するのかの方が大切になってくるような気がします(もちろん、ロキソニンのような薬を飲めば多少痛みは緩和されるのですが…)。

▪️第3チェックポイントには、夜中の2時過ぎに到着しました。スタート地点からは、16時間05分経過していました。第2チェックボインでかなり休憩したのでその時間も含みますが、5時間少々かかっています。かなりヤバいですね。このあたりの歩道では、「びわ100」参加者は視界には入ってきますが、人数は限られています。周りに歩いている人が少ないと、すごく距離を感じてしまいます。はじめて「びわ100」に参加したときは、疲れ切った私を励まして一緒に歩いてくださる方がおられました。ちょっと、下ネタっぽい冗談で笑わせてもらいながら夜中の歩道を歩きました。気が紛れました。本当にありがたかったです。今回は、話相手はいません。そのかわり、前述した散歩用の携帯ラジオが気を紛らわせてくれました。ずっと、「オールナイトニッポン」を聞いていました。深夜放送に耳を傾けるなんて何十年ぶりでしょうか。でも理想は、ラジオよりも同じペースで歩くことのできる仲間ということになります。

▪️あとで知りましたが、今回の第9回「びわ100」の完歩率は、68.87%でした。いつもの大会よりも低い数字かと思います。参加者数は723名だけど、完歩できたのは498名になります。225名の方がリタイアされたことになります。第3チェックポイントでも、第2チェックポイントと同様に、横になっている方がおられました。ここでも多くの皆さんがリタイアされたのではないかと思います。私はリタイアこそしませんでしたが、休憩が長くなってしまいました。足裏も大変なことになっていて、変な形の肉刺(まめ)ができていました。足裏の皺が元になって肉刺ができつつありました。もっと、靴下を用意しておくべきでした。荷物を軽くしようと限られたソックスしか持ってきていませんでした。失敗でした。とはいえ、ここまでかなり長い距離を歩くことができました。この第3チェックポイントでスタート地点からの距離は70.2kmになります。気分的に楽になりました。これ、毎回のことなんですが、この第3チェックポイントではこう思うのです。「とりあえずまだ歩ける。ここでリタイアするなんてもったいないよ。私は頑張ってゴールするぞ」。ただ、ここでも休憩が長過ぎて、脚の筋肉が相当硬くなってしまいました。これも失敗です。一歩の歩幅がめちゃくちゃ小さくなってしまいました。休憩を長く取り過ぎるとダメですね。

▪️第3チェックポイントは、草津市の南部にあります。ここまでは南に向かって歩いていましたが、歩き始めるとすぐに方向は西向きになります。そして途中から瀬田川沿い散策道を歩いて南郷の洗堰の先にある第4チェックポイントに向かいます。昼間、元気な時であれば苦にならないのですが、疲れた脚には多少堪える道なのかもしれません。南郷の洗堰に近づくと散策道には大きな水溜りができていました。やはり辛かったです。第3チェックポイントから瀬田川沿いの道を歩き、南郷の洗堰でUターンして第4チエックポイントまで、距離は13.1km。短い距離ですが、ゆっくりしか歩くことができません。時間がかかります。そうやって苦労しながら歩いていると、南郷の洗堰の近くまで来たあたりで雨が止みはじめました。また、「『びわ100』、私を支えてくださった皆さん」にも書きましたが、龍谷大学経済学部の職員である竹之内正臣さんが個人的に応援をするために待っていてくださいました。また農学部教員である石原健吾先生が大会のボランティアとして私をサポートしてくださいました。石原先生には、第4チェックポイントでもお世話になりました。ふと思いましたが、「四国八十八か所霊場めぐり」の「お接待」のような感じですかね。本当に、ありがたかったです。もちろん、まずは多くのボランティアの皆さんのおかげで100kmを歩かせていただいていること、そのことに感謝していることは言うまでもありません。

▪️第4チェックポイントで83.3kmです。ここでも長く休憩してしまいましたが、ここまでくると、残りは17kmです。実際は、18.7kmです。と言うのも、「びわ100」とはいっても、実際は+2km、102kmなんです。雨は止み、夜が明けました。快晴です。2日にわたってこんな天気だったらなあと思いますが、これは仕方がありません。膳所公園の森の中を進み、近江大橋の下を潜ると、そこはプリンスホテル横の由美浜です。ここから湖岸沿いの散策道を歩くことになります。たくさんの方が、早朝のジョギングをされています。その中を、まるでゾンビのように歩きました。足裏が痛いので、多少足を引きずるかのような歩き方になっていたと思います。おそらく、15分/kmほどのスピードだったのではないでしょうか。ここの歩道、なかなかおしゃれで、自然の風合いを出すうに表面がざらざらしています(拙い説明ですみません)。おしゃれなんですが、疲れ切った脚、一歩一歩、歩くたびに足裏に痛みを感じる状況では、表面のざらざらが「抵抗」に感じられ、多少辛い道だったかもしれません。ここでも応援してくださる方が来てくださいました。トレイルランナーの井久保 雅徳さんです。練習中であるにも関わらず、ゆっくりしか歩けない私に寄り添うように一緒に歩いてくださいました。そして労いの言葉をかけてくださいました。ありがたいことです。でも、申し訳ないので、私は大丈夫だからと練習に戻っていただきました。こうやって応援してくださる方たちが現れると、元気が出てきます。

▪️琵琶湖湖岸の散策道を抜けて浜大津まで行き、そこからは普通の歩道を歩くことになります。もう一歩一歩、歩くことも気力の問題になってきました。湖西路を北へ行きます。唐崎を過ぎると次は、坂本です。国道ではなく下阪本の町並みの中を歩いていくことになります。これが「びわ100」でなかったら、風情のある町並みの中を気持ちよく歩くことになるのですが、ここまで歩いてきた身体では、「どこまでもどこまでも同じような街並みが続いていくな〜。辛いな〜」と気持ちが少し折れそうになります。思わず「しんどい」と声が出てしまいました。やっと下阪本の街並みを抜けたと思ったら、今度は陸橋です。毎回思いますが、100km目前のこの陸橋、かなり厳しいです。下りの階段、こけてしまっては大変なので、手すりに捕まりながらゆっくりと降りました。すると、ご近所の方がそばに寄ってこられました。そして、「朝から、何人もの人がゾロゾロ歩いて行かれるのですが、今日は何かあるんですか?」と質問をされました。「びわ100」のことを説明すると、とても驚いておられました。ですよね。大方の皆さんは、長浜→南郷洗堰→雄琴温泉までの100kmを徹夜で歩くなんて、こんな身体に良くないことをしたりしませんもの(笑)。陸橋を降りてからも、長く感じられます。すでに書いたように15分/kmでしか歩けません。もうちょっとのはずなのに、なかなかゴールに辿り着きません。心の中で「早く終えたい…」と思いながらも、ゆっくりしか歩けないのです。それでも、なんとか25時間14分45秒でゴールすることができました。ボランティアの皆さん、知り合いの皆さんの応援のおかげです。心より感謝します。

▪️反省点は、いろいろあります。これについても、もう少し追記したいと思います。

【追記】▪️①まずは、「びわ100」に出場する前、練習の段階の話です。これまで5回、「びわ100」を完歩しましたが、毎回完歩に反省しています。日々の鍛錬が大切だということです。もちろん、今回も、23km、55kmと長い距離を歩いています。歩くことで生まれる疲労感とか痛みを身体に覚え込ませることが一番の狙いです。でも、同時に、それほど長くなくても、5kmから10kmまでの短い距離をそれなりの早いスピードで歩く練習が必要なのではないかと思います。このような練習をしていたのは、初めて「びわ100」に参加する前だったように思います。あの頃は慎重でした。

▪️②服について。本文にも書きましたが、昼間は歩いていると暑くなったとしても、夜は冷え込みます。服装を気温や天候によって簡単に調整できないといけないと思います。今回、スタート時点からワコールのCW-Xの長袖を着ていましたが、私には暑すぎました。長袖をもうひとつ持参しても良かったのかなと思っています。もちろん、雨に対応するため、防寒のために、今回もGORE-TEXの雨具を着ました。これすぐれものです。ただし、ポンチョのように背中のリュックまでカバーすることはできません。次回は、リュックにはきちんと雨対策のカバーを被せられるようにしようと思います。それか、今回の一番の反省は、もっと靴下を持参するべきだったということです。また、今回は購入できていませんが、親しいトレイルランナーの方からは、「インナーファクト」というメーカーのものを勧めていただきました。試してみようと思います。

▪️③リュックのことを書きました。私は、できるだけ軽くしようと、トレラン用のリュックを背負っています。また、ウエストポーチも使いました。今回、トレラン用のリュックを使ってみて、軽いけれど、荷物が限定されるなあと思いました。これはもう少し検討してみます。

▪️④スマートウォッチの利用についても今後は検討してみようと思います。持っているにも関わらず、きちんと使っていません。スマートウォッチを使うことで、GPSで記録を取れますし、心拍数、ペース・速度もわかます。疲れが出てくると自分のペースがわからなくなってきます。客観的な数値で、自分の状況を知ることができます。これは便利そうです。

▪️⑤食べ物について。「びわ100」でも元気が出る食事を出してくださいますが、量は少しです。この大会はチャリティーですからね。それは仕方ありません。私は、歩いているとあまり食べ物を口にしません。過去の「びわ100」では、第2チェックポイントのあたりでやや低血糖気味になってしまうことがありました。悪寒が発生しました。ストーブの近くでなかなか立ち上がることができませんでした。今回は、過去の反省に立って、少しずつ食事をとることにしました。少しでも空腹を感じたら、食べるようにしました。アンパンやアップルデニッシュのような甘いパン。それも、小さなものが複数入ったものを、コース沿いにあるコンビニで買って少しずつ食べながら歩きました。普段は、砂糖の塊と思って避けているコカコーラも、今回は飲んでみました。お茶とは別にコカコーラを買って飲んでみました。これも良いのかなと思いました。もちろん、おにぎりも買いましたよ。驚いたことは、先を歩いている人たちがおにぎりをどんどん買っていくので、コンビニのおにぎりの棚にあまり残っていなかったことです。また、先ほど書いた親しいトレイルランナーの方からは、「ANDO_」という羊羹を液体にしたものをプレゼントしてもらいました。「アンドゥー」という商品です。「さらっと飲めるようかん ANDO_」とのこと。これも良いなと思いました。

▪️⑥シューズについて。今回履いたシューズは、コロンビア社のトレイルランニング用のシューズです。問題は、このシューズを購入したのは2018年なのです。まだ、十分に履けるのですが、2018年、2019年、そして2023年と3回の「びわ100」で使用し、練習の際にもこのシューズを使っていましたから、劣化してきているのではないかと思います。一般的に「500~700km」が買い替えの目安、製造から2~3年でシューズの劣化は起こる…ということらしいのです。すでに、6年が経過しています。本来であれば今回は絶対に買い替えておかねばなりませんでした。

▪️⑦今回は、筋肉痛は完歩した翌日の月曜日までで、火曜日には筋肉痛は消えていました。筋肉痛よりも困ったのは、右足裏に変な形の肉刺ができてしまったことです。完歩後ですが、「自然治癒力を高めてキズを早くきれいに治す」というパッドを買ってきました。これは優れものです。火曜日の朝に貼り付けたら、晩には足裏の痛みがかなり軽減されていました。ウォーキング中のことになりますが、肉刺がができそうだったので、ボランティアの方にお願いをして足裏にテーピングをしていただきました。ボランティアの方には申し訳なかったのですが、大変助かりました。こういったテーピング、自分できちんとやったことがないのですが、自分でもできるようになりたいなと思いました。

吹奏楽部のファンファーレ

▪️先日の10月15日(日)、龍谷大学吹奏楽部は、京都競馬場でファンファーレを吹きました。頑張っています。動画は、一般の方がYouTubeにアップされていたものです。

こんにちは!

昨日、京都競馬場で行われました秋華賞にて、演奏させていただきました。

たくさんの拍手、歓声をありがとうございました!11/12(日)エリザベス女王杯

11/19(日)マイルチャンピオンシップ

でも、演奏をさせていただきます。

レースを更に盛り上げられるよう、精一杯演奏いたします🎺 pic.twitter.com/7apQmhCJNO— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 16, 2023

留学生のグループディスカッション

◾️火曜日は、午前中の1限は瀬田キャンバスで授業をしますが、午後からは深草キャンパスに移動します。午後からは、留学生対象の授業「日本の社会・文化B」を担当しています。この授業を担当するのは、昨年に続いて2年目になります。昨年は、けっこう苦労したことがありましたが、今年は、楽しんで授業をしています。

◾️クラスの中が「多様性に富んでいる」ってことは、とても素敵なことだなあと思っています。台湾、中国、韓国、ベトナム、タイ、フィンランド、ドイツ、イタリア、ペルギー。9カ国からやってこられた留学生が、この授業を履修されています。今日は、グループでディスカッションしてもらっています。お互いに、母国語ではない「日本語」で話をされています。ディスカッションをもとに、短いレポートを日本語で書いて提出してもらうことになっています。

留学生の皆さん、とっても元気が良いです。なんて言ったらいいのかな、とっても誠実で、かつ真面目です。変に斜に構えるようなところがありません。適当にスルーしよう…というのではなく、頑張って日本語で討論してくださっています(そんなふうに感じられる!!)。

第9回「びわ100、私を支えてくださった皆さん(2023年びわ100 その2)

◾️まだ「びわ100」の余韻がどこか残っています。筋肉痛はなくなりましたが、右足裏の肉刺(まめ)が結構悲惨で、その痛みを感じながら100kmウォーキングを振り返っています。実に多くのボランティアの皆さんに支えていただきました。自分の力で100kmを歩けたなんて、とても思えません。全てのボランティアの方達に感謝しつつ、その中でも、仲良しの皆さんには精神的な面で特別に支えていただいていただいたことを、このブログに書いておきたいと思います

◾️1枚目の写真は、南郷洗堰80km地点の辺りです。親しいお二人が迎えてくださいました。経営学部の職員をされている竹之内 正臣さんと、農学部の石原 カルロス健吾先生のお二人です。この「びわ100」のボランティアをされていて、私がやってくることを信じて、選手の皆さんを誘導されていました。この辺り、道が少し複雑なんです。

◾️今回は、雨が降って最悪のコンディションでした。おそらく、リタイア率は過去最高なのではないでしょうか。チェックポイントでは、毛布にくるまって休んでおられる方たちを多数拝見しました。休憩中も、「もう、無理。私、ここでリタイアするわ」という人が横にいたりしました。本当に大変な大会だったと思います。私の場合も、疲労がかなり溜まっていたのですが、ボランティアのお二人が待っていてくださると聞いていたので、これはなんとしても行かねばと、お尻に根が生えそうになっているところを、再び歩き始めました。

◾️まずは、竹之内さんと出会いました。頭につけたライトが眩しくて、最初は、私だとわからなかったようです。大変喜んでくださいました。疲れは溜まっていますが、気持ちが楽になりました。その後すぐに、石原先生にも出会いました。第4チェックポイントから走ってきてくれたのです。参加者は、全員「IBUKI」というGPSをつけて歩いており、スマホを通して私が近づいていることがわかっておられたのかもしれません。

◾️身体はもちろんですが、精神的に疲れていました。でも、お二人に会って癒されたというか、とても気持ちが楽になりました。ちょっとウルウルときてしまいました。これこそ、「ケアの力」なのだと思います。伝わってきました。最後の第4チェックポイントでは、石原先生にお世話いただき、無事にゴールに向かって歩き始めることができました。ゴールまでの途中では、トレーニング中のトレイルランナー井久保 雅徳さんとも出会いました。もうゆっくりしか歩けませんでしたが、走るのをやめてしばらく私と歩きながら話をしてくださいました。癒されました。

◾️竹之内さん、石原先生、井久保さんに、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。とても嬉しかったです。

第9回「びわ100」で5回目の完歩(2023年びわ100 その1)

▪️「第9回びわ湖チャリティー100km歩行大会」(「びわ100」)を完歩しました。これまで、第3回から第6回まで連続4回完歩してきました。前回からは2回飛んでおり、今回の第9回が5回目の完歩になりました。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。すぐにでも報告をしたかったのですが、これまでの中で一番身体が疲れ切っていたせいか、なかなかブログに投稿できませんでした。まずは、「速報」ということで、Facebookにあげた内容をこちらにも書き残しておこうと思います。

▪️おそらく前回からでしょうか。参加者は、全員、「IBUKI」というGPSシステムを身体につけて歩きました。私の場合は、リュックに装着しました。これで、参加者の一人一人が、どこを歩いているのか、あるいはストップしてしまっているのかわかるようになっています。こちらをご覧ください。そして「388」版の「脇田健一」を検索してみてください。私のチェックポイント通過時間がわかります。

▪️過去4回も全く完歩できる自信がなかったのですが、今回は、今年から前期高齢者になったこともあり、そしてコロナで脚力が落ちてしまったこともあり、本当に大丈夫なのかなと不安で仕方がありませんでした。23km、55kmのウォーキングで「脚の痛み」に身体に覚えさせる練習をしてきたので、この経験を頼って自分を信じるしかありませんでした。結果は、今までの中で一番時間をかけてゴールしたのではないでしょうか。時間は、写真の通り、「24時間14分45秒」です。疲れました。今までの中で一番疲れたかもしれません。2枚目の写真自撮りですが、笑顔がありません。これ、わざとではありません。

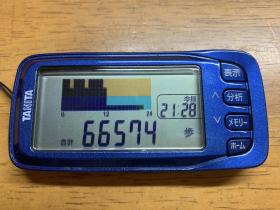

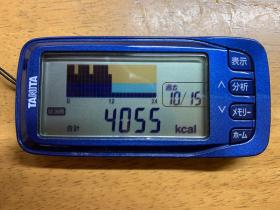

▪️ウォーキングの経過についても書きたいのですが、まずは結果からにします。これ、万歩計です。14日の歩数が、95,286歩。もちろん、自宅から「びわ100」のスタート地点(長浜市)まで移動した際の歩数も入っています。15日の歩数が66,574歩。昼前にゴールにしてすぐに自宅に帰宅し万歩計を外しました。だから、少しだけ「びわ100」以外の歩数も入っています。帰宅後は、洗濯だけは済ませ、缶ビールを飲んで眠ってしまいました。徹夜で歩きましたから。2日合わせた歩数は161,863歩になります。ちなみに、黒い壁の中で凹んでいるところがありますが、これはチェックポイントで休憩していためです。第1チェックポイントは、短い時間しか休憩しなかったので、凹みになっていませんね。しかし第2~第4チェックポイントでは、30分ほどゆっくり休憩をしたので、凹んでいるのです。

▪️14日と15日は「びわ100」で、その翌日16日は通院している病院での定期的な診察がありました。毎月、血液検査をしています。こうやって体内の糖の具合をモニタリングしているのです。医師の診察といっても、この血液検査の結果をもとにした問診だけです。いつもは、「素晴らしいですね、引き続きこの調子で頑張ってください」で終わるのですが、今回は違っていました。「筋肉が壊れていることを示す数値(CK)が非常に高くなっているのですが、何かされましたか?」と聞かれて、「じつは…ウルトラウォーキングで100kmを歩きまして…」と説明したところ、笑いながら体をのけぞらせて「すごいですね。でも、医師としては健康のためにおすすめはできませんね」と。そらそうでよすね。健康に良いはずがありません。「無理はしないでくださいね」とも言われましたが、「無理しないと100kmは歩けませんので…」と。とはいえ、年に1回のことですから。

▪️今は血糖値を下げるために、食事、薬、運動で頑張っていますが、今回の「びわ100」では、低血糖になりすぎないように、アンパン、アップルデニッシュ、おにぎりを食べ、羊羹を飲みやすくした液体(奥村 康仁さん、ありがとう)、そして砂糖の塊のようなコカコーラも飲みました。ずっと歩いていると、すぐにお腹が減ってくるのです、それをサインに身体に補給していました。これが、翌日の血液検査にどう影響していのかなと心配しましたが、ウォーキングで消費しきっていたようでした。

▪️初めて参加した時は、50kmの第2チェックポイントで悪寒に襲われました。身体が動かなくなるのは筋肉痛だけではなくて、エネルギー切れで動けなくなり、そして体温も維持できなくなり悪寒に至ったわけです。栄養の補給、めちゃくちゃ重要だと思います。万歩計の数値なので当てになりませんが、今回は1日目が5604lcal、2日目が4055kcalを消費しています。あわせて9659kcal。栄養補給がすごく大切になります。いつもの普通の食事と同じようだと当然対応できません。

▪️全国各地のウルトラウォーキングに参加されている方達がおられます。ものすごいスピードで歩かれます。そもそもの体力、そして普段の鍛錬があって、そのようなことが可能なのかなと思います。本当にすごいです。そういう方達は、ウルトラウォーキングを終えてもCKが高まることはないのでしょうかね。ちなみに、筋肉痛はほぼおさまりましたが、右足裏の痛みは続いています。雨の中を歩き続けたので、足裏が真っ白にふやけて変な形の肉刺(まめ)ができてしまったのです。昨日は「自然治癒力を高めてキズを早くきれいに治す」というパッドを買ってきました。早く治ってほしいです。

▪️ウォーキングの途中で感じたこと、別の投稿で書くことにします。

【追記】過去の記録です。

▪️2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

▪️2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

▪️2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

▪️2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

▪️2020年 第7回 びわ湖チャリティー100km大会中止

2021年 ———————-コロナ禍のため、中止以前に開催そのものができなかったようです。

▪️2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

▪️2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒

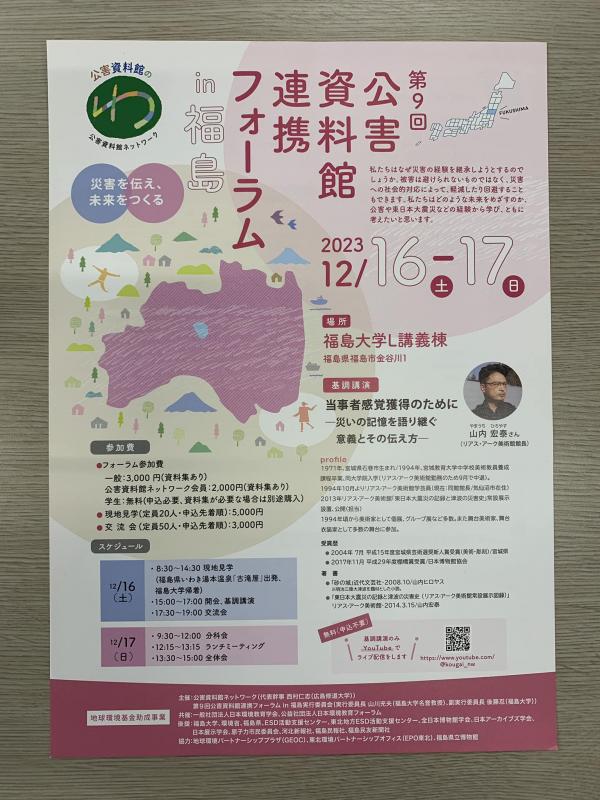

第9回「公害資料館連携フォーラム in 福島」

◾️今日は、このようなチラシをいただきました。第9回「公害資料館連携フォーラム in 福島」のチラシです。以下が、今回の開催趣旨のようです。

公害を伝える取組を学び、各地の公害地域再生の取組を共有することで、公害教育と公害資料館の可能性につい て議論する公害資料館連携フォーラムを2013年から年に一度開催してきました(新潟・富山・四日市・水俣・大阪・東京・倉敷・長崎)。

2023年は福島で開催します。

私たちはなぜ災害の経験を継承しようとするのでしょうか。被害は避けられないものではなく、災害への社会的対応によって、軽減したり回避することもできます。私たちはどのような未来をめざすのか、公害や東日本大震災などの経験から学び、ともに考えたいと思います。

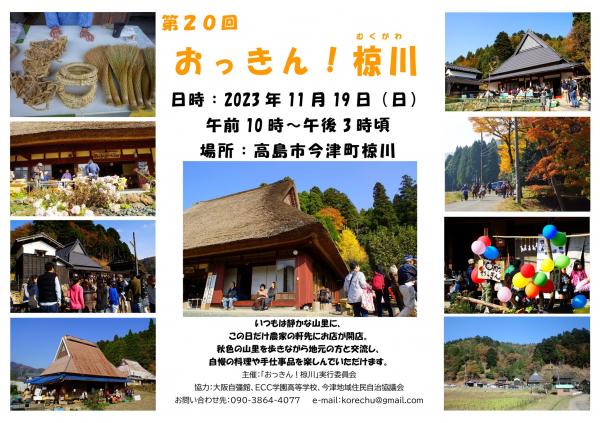

第20回 「おっきん椋川」

◾️今年も、高島市今津町椋川で、「おっきん!椋川」が開催されます。今年で20回になるようです。ぜひ、今年も参加させていただきたいと思っていましたが、当日は、別の用事が先に入ってしまいました。残念。

【関連投稿】

第18回おっきん!椋川(2021年11月23日)

むらづくりの村人にとっての「意味」(2022年2月5日)

懇談会

▪️一昨日は、深草キャンパスで、学長、副学長、そして龍大にお呼びしている著名な先生方、そして研究部の皆さんとの懇談会。考えていたことが、前に進みそうです。懇談会の後は、研究部の職員の皆さんと深草キャンパス近くの中華屋さんで「反省会」。特に反省はしていませんが(笑)、懇談会の議論を振り返り、今後の仕事の展望について議論しました。有意義な時間でした。事務の皆さんと同じ方向を向いて一緒に大きな山を得られそうなので、嬉しいですね。

▪️そして昨日。昨日は、大学の幹部、教育職員(教員)と事務職員の部長、そして理事である学部長が集まり4つのグループにわかれて懇談会。私は環境社会学者なのに、世界仏教文化研究センターのセンター長をしています(一昨日も、センター長の仕事でした)。これ、部長職なのです。それぞれのグループに副学長の皆さんがついて司会進行。私は、前半は「社会連携」、後半は「研究」のグループに。話したいことがたくさんあって、時間が足りませんでした。退職まで残すところ3年なんですが、いろいろ「もっと、こんなふうになったらな」という思いが湧いてくるんですよ。こういう機会がもう少し頻繁に…とは言いませんが、もう少し頻度を上げて開催されるといいなあと思いました。

第92回企画展 「写真展 50年前の琵琶湖・堅田 ―大西艸人がみた自然と営み―」

▪️大津市歴史博物館の写真展です。以下、公式サイトからの転載です。

大西艸人(そうじん)氏が撮影した、50年以上前の堅田や仰木の写真を展示します。大西氏は、昭和41年(1966)から昭和46年(1971)まで仕事で堅田に赴任し、休日を利用して堅田周辺の風景や琵琶湖の風景を数多く撮影しました。昭和40年代の堅田は、琵琶湖大橋の開通(昭和39年)や堅田町と大津市、瀬田町との合併(昭和43年)、江若鉄道の廃線(昭和44年)など、町並みや暮らしの風景が大きく変化した時期にあたります。

本展では、大西氏が撮影した写真から約80点を展示するとともに、現在堅田・仰木に暮らす人々のインタビューを交えながら当時の様子を紹介することで、町が持つ地域の魅力と変遷を紹介します。

▪️この堅田のあたりは住まいにも近く、よく行っている場所になります。現在とはどのように違っているのか、かつてはどのような風景だったのか、強い関心があります。

企画展「写真展 50年前の琵琶湖・堅田」チラシ

第 92 回企画展「写真展 50 年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-」展示目録

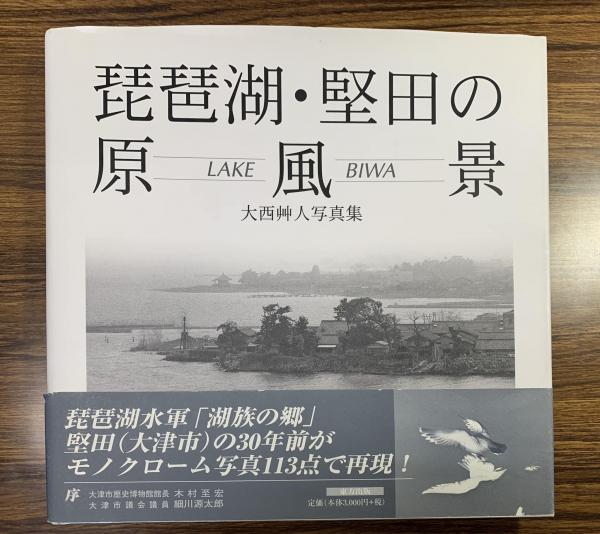

▪️今回の企画展の写真家・大西艸人(そうじん)さんの写真集、研究室の書架にきちんとおいてあります。写真展を観覧する前に、この写真集予習をしていこうと思います。タイトルは堅田となっていますが、山裾に広がる棚田の農村仰木の風景をうつした作品もあります。

親鸞聖人生誕850年記念企画展(第91回企画展) 「近江堅田 本福寺」

▪️大津市歴史博物館の学芸員・高橋大樹さんのFacebookへの投稿です。公開されていましたので、このブログでもシェアさせていただこうと思います。高橋さんのご投稿からはすごく伝わってくるものがありました。お読みください。また、この投稿に中で述べられている企画展にもお越しください。

親鸞聖人生誕850年記念企画展(第91回企画展)近江堅田 本福寺」(開催期間 令和5年(2023年)10月7日(土曜)から11月19日(日曜)まで)