老いを受け止める力

■先日、自宅近くの農村地域に聞き取り調査に出かけました。お相手は、もうじき75歳の男性でした。地域づくり・まちづくりのリーダーの1人として、地域の課題解決に尽力されきた方です。お話しも、すごくわかりやすく、わざわざ私の聞き取り調査のためにレジュメまで用意してくださいました。まあ、あらかじめ作成したあったものかもしれませんが、理路整然とお話ししてくださいました。助かりました。

■調査では、いつもICレコーダーに録音させていただきます。この日は、自宅から出発したので、家族のICレコーダーを借りました。帰宅してから、昼間の聞き取り調査の様子を、録音したICレコーダーで聞き直すことにしました。しかし、何か変なのです。しばらくして、自分が「ずいぶんゆっくりしゃべるようになっているな〜」と、ふと気がついたのです。自分自身の喋るスピードが以前と比較して遅くなっているように思ったのです。若い頃、私は、離島にある漁村でそこに暮らしながら聞き取り調査をしていました。現役の漁師さんだけでなく、すでに引退した80歳を超えた方にもいろいろお話を伺いました。そういう時、特に高齢者の方にお話しを伺う時は、意図的に少しゆっくり目のスピードで質問をさせていただいていたように思います。ご高齢の方に配慮してのことです。

■ところが、この日は意図していないにもかかわらず、無意識のうちにゆっくりしゃべっているのです。自分も歳を取ってきたのだ…と思いました。「そういえば、若い同僚が早口で喋ると、少々理解しづらくなっているよな〜。少しずつ、脳みそが緩んできている証拠だ」と、思ったわけです。歳をとると、なかなか言葉も出てきません。「ほれほれ、あれあれ」と言葉がなかなかでてこない時があるのです。同年輩の人たちと話しをしていても、そういう話題になります。「ああ、みんな同じだ」と安心しそうになりますが、ちょっと不安でもあります。小さな脳梗塞が原因で言葉が出にくいということもあるからです。まあ、それはともかく、自分がゆっくりしゃべっていることに、少し気落ちしてしまいました。

■ところが、録音したICレコーダーを確認していると、変なスイッチが入っていることに気がつきました。再生のスピードを遅くするスイッチです。再生するときに、ゆっくり内容を聞くための機能なのでしょう。そのスイッチを切ると、なんと私は普通にしゃべっていました。「なんだ、こんなオチなのか」と、自分自身でも呆れる結果でした。普通だとすぐに「ICレコーダーの方がおかしい」と気がつくわけですが、今日はそうではなく、自分が衰えていると勘違いをしてしまったわけです。この自分の老いに対する自信のなさこそが、問題なのかもしれません。もっと正確に言えば、自分の老いをきちんと受け止める力…と言い換えても良いかもしれません。

新大久保を「Kai-Wai散策」

■先日のことになりますが、東京に出張しました。早稲田大学で、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクに関する「打ち合わせ会議」があったからです。「打ち合わせ会議」は早めに終わることがわかっていたことから、東京に向かう新幹線の中から、「東京に行くことになったんですけど、仕事が終わったらお会いできますか?」と無理なお願いをメールでしたら、このお2人が受けとめてくださいました。ありがとうございます。トップの写真が、そのお2人。10数年前からブログを通して交流を重ねてきた写真家の村田賢比古=masaさんと建築家の玉井一匡さんです。

■会議が終わった後に、まずは写真家のmasaさんと合流。新大久保を散策しました。masaさんのブログは、「Kai-Wai散策」というタイトルです。東京の街の散策に関する数々のブログの中では、とても有名なブログかと思います。どのようなブログなのか、一度ご覧いただければと思います。この日は、masaさんと新大久保をまさに「Kai-Wai散策」したわけです。さて、今回の新大久保、いろいろ話しには聞いていましたが、実に勉強になりました。コリアタウンから少しずつアジアンタウンに移行しつつあることがわかりました。そのような変化の中に、島状というかパッチワーク状に「昭和の日本」と住宅がある…そのような感じでしょうか。これはよく知られていることですが、新大久保には、韓国人アーティストのライブ・イベントを開催するライブホールがあります。そのホールにつながる横丁の通りでは、これから韓国の芸能界でデビューする男の子たちと、その男の子たちを応援する日本人の女性たちとのやりとりを参与観察。その通りにあるお店の中の様子も含めて、初めてのことでしたのでとても勉強になりました。

■散策の中では、masaさんの案内で、小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン 、Patrick Lafcadio Hearn)が1904年に狭心症で亡くなった自宅があった場所=終焉の地と、近くにある記念公園を「聖地巡礼」した。はい、聖地です。私は、小泉八雲のファンなのです。この終焉の地と記念公園が、コリアタウンとも、アジアンタウンとも呼ばれる東京の新大久保の街中にあるのです。私は、島根県の松江でも、小泉八雲をテーマに散策しました。しかし、昭和の雰囲気をプンプン発しているいわゆるラブホテルがあるエリアでしたので、ちょっと不思議な感じがしました。でも、小泉八雲が住んでいた当時は「東京府豊多摩郡大久保村西大久保」。今とはまったく状況は異なっていました。

■小泉八雲は、今回出張した早稲田大学の講師もしていました。この日、私は、出張先の早稲田大学から新大久保まで歩いたのですが、小泉八雲も同じように歩いて通勤していたのかもしれません。いや、人力車かな…。それはともかくです。Google Mapsのナビで、早稲田大学から新大久保まで歩いたのです。途中、都営住宅の敷地内を歩くことになり、団地マニアとしては、ちょっと嬉しかったりした。小泉八雲の時代は、このエリアはどんな感じだったのでしょうね。明治以降、この辺りが、どのように変化しきたのか。おそらく、どなたか調べてまとめておられるでしょう。その文献がわかれば、読んでみたいなとも思いました。今回は、ずっと気になっている小泉八雲の終焉の地を訪れることができて、大変満足でした。次回は、小泉八雲が埋葬されている「雑司ヶ谷霊園」を訪れてみたいと思います。

■ところで、小泉八雲に関心を持つようになったのには、2つのきっかけがあります。一つは、死生観の研究の関連です。小泉八雲が、日本人の祖霊観を深く理解した時のエピソードをエッセーの中に書いているのです。このことは有名な話しなのですが、そのとを私はある研究者の文献で知りました。それから、小泉八雲のことが気になり始めました。もう一つは、義理の父から、「中学校の時の国語の教科書に、小泉八雲の『松江の朝から』という文章が載っていたのだが、どうしたらそれを読めるのか調べてもらえないか」と頼まれたことです。この2つがきっかけとなり、松江で小泉八雲をテーマに(偲んで)散策もしてみました。今回は、そのようなことも思い出しながらの新大久保での「聖地巡礼」でした。

■新大久保「Kai-Wai散策」した後は、建築家の玉井一匡さんも合流して、アジアンタウンに移行しつつある現場を見学ということで、ネパール料理店で夕食をとりました。お客さんの8割ほどがおそらくネパールの方達だったと思います。リトル・ネパール…まではいかないけれど、自分が海外にいるような感じがありました。masaさんと玉井さんは、お酒をお飲みになりませんが、私は生ビールをいただきながら、ちょっと辛いネパール料理を堪能しました。ネパールの餃子を、momoというそうです。その餃子と、蕎麦がき&3種類のカレーをいただきました。数時間ほどの間でしたが、新大久保を楽しむことができました。昔は、こうやって東京のあちこちを歩いていたんですけどね。歳をとって、忙しくなって、そんなことはできなくなりました。料理の写真ですが、「写真欲」よりも「食欲」が優先してしまったので…ご容赦を。

■最後は、ちょっとオマケです。新大久保にある「ドンキホーテ」。カタカナよりもハングルの方が大きいことに注目です。この辺り、新大久保らしい。もう一つは軍艦アパートと呼ばれるマンションです。渡邊洋治さん設計です。現在の正式の名称は「GUNKAN東新宿ビル」というようです。渡邊洋治さんは陸軍船舶兵出身だからでしょうか、全体が軍艦のイメージです。1970年竣工ということで、老朽化し解体…という話しもあったようですが、現在はリノベーションされています。こちらのブログ、内部の状況がわかります。ご覧いただければと思います。

5歳児が値段を決める美術館

■毎日、Yahooニュースを読む習慣があります。今日は、「5歳児の工作が「百億円」!話題のECサイト 始めた理由は?「息子の成長」見守る父の愛がスゴい」という記事が目にとまりました。まずは、「5歳児が値段を決める美術館」をご覧いただきたいと思います。そこには、以下の説明があります。

このサイトは、とある1人の子供が4歳から5歳にかけて作ってきた作品の一部を販売する「ECサイト」です。アートにおいて「表現」や「コンセプト」以外にも「値段」は欠かせない要素です。もし5歳児がアーティストを名乗り、自分の作品の「値段」を決めると、どんな世界観になるのでしょうか。

ここでは実際に5歳児自身に「作品名・コメント・値段」を全て決めてもらいました。それ故に日本円では支払うことのできない「19千億円」などの単位も生まれてしまいました。作品は全て販売していますが、払えない値段のものは、支払いが不可能なため実際に購入をすることはできません。他にも数兆円など現実的には買えない値段もありますが、実際に販売はしております。

■「とある1人の子供」とありますが、これはこのサイトを製作したアートディレクターの佐藤ねじさんの息子のことです。息子さんが作った工作の作品の数々が、このサイトで購入することができるのです。いや、本当に。実際に売れているようです。で、売れないものもあります。それは、息子さんは息子さんなりのルールに基づいて値段をつけているようなのですが、きちんと値段が付いているものだけでなく、「無量大数円」とか「不可説不可説転円」のように大人には値段が判別できないものがあります。その場合は、「値段がおかしいので買うことができません」となります。おもしろい!!

■アートディレクターであるお父さんが、ご自身のプロの技やアイデアを使って、息子さんと、息子さんの作品をこのようなアートに構成することで、息子さんの成長記録を残しておられるのでしょう。お父さんの佐藤ねじさんの目線は、あくまで息子さんと対等の目線です。佐藤さんは、「自分は普段から面白いものを作ろうと思っているが、子どもの行動や感性の方がよっぽど面白いときがある」と感じておられるのことからもわかるように、息子さんの感性を大切にされているのです。その様子は、トップのYoutubeの動画をご覧いただければ、よくわかります。

■佐藤ねじさんは、いろいろ「面白い」作品を製作されています。その数々の作品については、佐藤さんのサイトでご覧いただけます。その中で見つけた息子さんも関係してくる作品が、これ、「顔はめ絵本」です。笑ってしまいました。顔出し看板と絵本が合体しています!! YouTubeの動画で顔を出しておられるのは、お母さんですね。ご夫婦で、こうやって息子さんの成長を楽しんでおられるのですね。いいな〜、素敵だな〜。

今年2回目の甲子園球場、美しい夕焼け

■昨日は、甲子園球場で阪神対中日の試合を感染しまた。ちょっと息抜きです。今年2回目になります。1回目は、「龍谷大学兵庫県人会」の皆さんとの観戦でした。今回は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の皆さんとの観戦になりました。ここしばらく、急に涼しくなってきました。甲子園にもとても良い風が吹いいました。この風に吹かれながらビールをグビグビと飲むと、幸せな気持ちになります。試合を観戦に行っているわけですが、この球場の雰囲気も素敵なんですよね。昨日は、球場の上の方に秋空のような雲が浮かんでいたことから、きれいな夕焼けになりました。

■昨日は、甲子園球場で阪神対中日の試合を感染しまた。ちょっと息抜きです。今年2回目になります。1回目は、「龍谷大学兵庫県人会」の皆さんとの観戦でした。今回は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の皆さんとの観戦になりました。ここしばらく、急に涼しくなってきました。甲子園にもとても良い風が吹いいました。この風に吹かれながらビールをグビグビと飲むと、幸せな気持ちになります。試合を観戦に行っているわけですが、この球場の雰囲気も素敵なんですよね。昨日は、球場の上の方に秋空のような雲が浮かんでいたことから、きれいな夕焼けになりました。

■試合の方ですが、最初は阪神が2点リードしていたものの、7回には中日に3点が入り逆転されてしまいます。これはピンチなのですが、8回に、この日一番の見せ場がやってきました。中谷選手が17号逆転2ランを打ったからです。私は、ちょうどその時に、トイレに行っていました…。決定的な瞬間を見ることができませんでした。トイレから戻った時は、鳥谷の4号ソロを打った時。惜しいことをしたな〜。まあ、でも勝ちましたのでOKです。気持ちよく「六甲おろし」を歌うことができました。

■ところで、甲子園球場の最寄駅、阪神甲子園駅の自動改札機が、阪神タイガースのユニホームと同じ縦縞になっていることに気がつきました。調べて見ると、今年の4月からこのデザインになっているようです。前回は気がつきませんでした。なかなか素敵ですよね。

【追記】■昨日、見逃した感動のシーン。

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

■8月14日、「六斎念仏踊り継承発表会」(高島文化遺産活用委員会、朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト)を見学するために、高島市朽木針畑の古屋を訪れました。私のゼミを2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのお祖父様が、この「六斎念仏踊り」の継承者のお1人として踊られました。80歳を超えておられますが、足腰に負担の大きい、この「六斎念仏踊り」を踊っておられるので驚きました。

■この「六斎念仏踊り」を見学するのは昨年に続いて2度目になります。この念仏踊りは、その起源が『空也上人絵詞伝』の空也に始まるという伝説もあります。先祖の霊が戻ってくるお盆の時期に、太鼓をもった踊り手3名、鉦が2名、笛が2名の計7名が演奏とともに念仏を唄い踊る、そのような民俗芸能なのです。かつては20軒ほどの家々を順番に回って踊っていましたが、過疎と高齢化のためにできなくなり、お寺で踊るようになっていました。

■伝統的なお盆の行事ではありますが、2013年より高齢化や過疎により人が揃わず、中断していました。ところが、昨年からは、行政(高島市教育委員会)や地域活性化のNPOによる支援のもと、都市のアーティストたちが、高齢の継承者の皆さんから「六斎念仏踊り」を習得し、継承者の方達と一緒に、再開することができるようになりました。今年は、さらに、この古屋にルーツを持つ若者2名も新たに参加して、「継承発表会」という形で実現することになりました。また、「継承発表会」の後、晩には、かつて家々を回って順番に踊っていた頃の様子を再現して、映像記録に取ることも行われました。

■上の動画は、宗教民俗学の研究者である山中崇裕さんという方が撮影されたものです。YouTubeに公開されているものを共有させていただきました。このような貴重な動画を公開してくださったことに、心より感謝いたします。

■以下は、このブログの「六斎念仏踊り」関連のエントリーです。あわせてお読みいただければと思います。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

■8月19日(土)に長浜市湖北町尾上で開催された「あめのうお倶楽部」主催の「湖北びわます満喫ツアー」に参加しました。この日のツアーでは、早朝にビワマス漁の見学をした後、お昼にはビワマス料理を堪能しました。

■早朝にビワマス漁を見学させていただくということから、朝3時半に起床。4時に自宅を車で出発して、長浜市湖北町尾上に向かいました。尾上には5時半過ぎになんとか到着しました。そして、他の参加者の皆さんと一緒に船に乗って尾上漁港から出航し、奥琵琶湖でのビワマス漁の見学に向かいした(トップの写真は、出港後に撮ったものです。遠くに伊吹山のシルエットが確認できます)。ビワマスは、琵琶湖にしか生息しない琵琶湖の固有種、サケ科の魚です。この季節のビワマスは、脂が乗って大変美味しいことで知られています。昨年は、トローリングでビワマス釣りを経験しました。その時のことは、「ビワマスを釣った!!」をお読みいただきたいと思います。また、昨年も、「あめのうお倶楽部」が近江八幡市沖島町で主催したイベントに参加しました。その時のことも、このブログにアップしてあります。「あめのうお倶楽部」です。ここには、「あめのうお倶楽部」の説明もしてあります。

■さてさて、話しを元に戻しましょう。尾上漁港を出港した私たちの船は、奥琵琶湖で操業している一艘の刺し網漁船に近づいて行きました。すると驚いたことに、その漁船には、漁師さんとともに、昨年、ビワマスのトローリングに私を連れていってくださった滋賀県立琵琶湖博物館の桑原雅之さんが乗っておられました。桑原さんは、網にかかったビワマスの撮影と計測をされていました。ビワマスの調査です。おそらく、刺し網を引き上げた場所についても、GPS等で確認されていたはずです。漁船に近づくことができたので、桑原さんと少し話しをすることができました。この日、刺し網で獲れたビワマスはすべて琵琶湖博物館がサンプルとして買取り、何を食べているのか胃の中を確認するとのことでした。

■昼食会は、尾上にある民宿で開催されました。ビワマスづくしです。加えて、イワトコナマズの刺身もいただきました!どちらも大変美味しい!赤い身はビワマス、白い身はイワトコナマズです。このほかに、ビワマスの味噌漬けの焼き物、ビワマスの皮の唐揚げ、ビワマスの卵を使った酢の物、さらにビワマスと一緒に炊いたビワマスの炊き込みご飯(アメノウオご飯、マスめし)もいただきました。この他には、鮒寿司も楽しむことができました。もう、最高ですね。この日は車を運転して帰宅せねばならなかったので、残念ながら、お酒はいただくことができませんでした。ああ、もったいない。残念ですね。

■昼食会の前には、「あめのうお倶楽部」のお手製の「ビワマス検定」や会長さんによる講演もおこなわれました。会長さんからは、与謝蕪村の「瀬田降りて志賀の夕日やあめのうお」という俳句が紹介されました。私もこの蕪村の俳句のことを知っていました。琵琶湖博物館の初代館長である川那辺浩哉さんが、『知っていますかこの湖を びわ湖を語る50章』という本の中で、この蕪村の俳句に触れておられたからです(詳しくは、「琵琶湖の固有種、ビワマス」をお読みください)。でも、蕪村以外にもビワマスの俳句があるんじゃないのか…と思って少し調べてみることにしました。すると、江戸中期の俳諧師で高井几董(たかい・きとう)という人がいました。高井は、「捨てるほどとれて又なし江鮭」という俳句を残していたのです。江鮭は、俳句の季語で、「あめのうお」と読みます。ビワマスは、昔こう呼ばれていました。この俳句の意味ですが、ビワマスは捨てるほど獲れていたけれど、二つと無い、こう上ない美味しさだ…という意味でしょうか。俳句の教養が無いものですから、正確なところはわかりません。捨てるほどビワマスが獲れる…、江戸時代の琵琶湖の豊かさを想像しました。

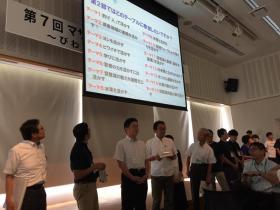

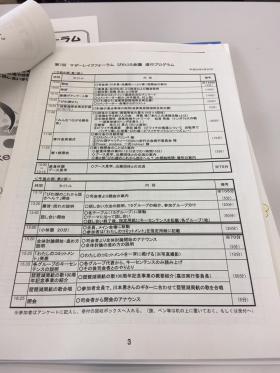

「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」

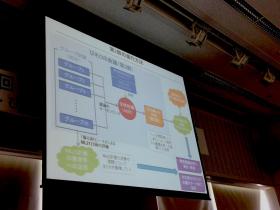

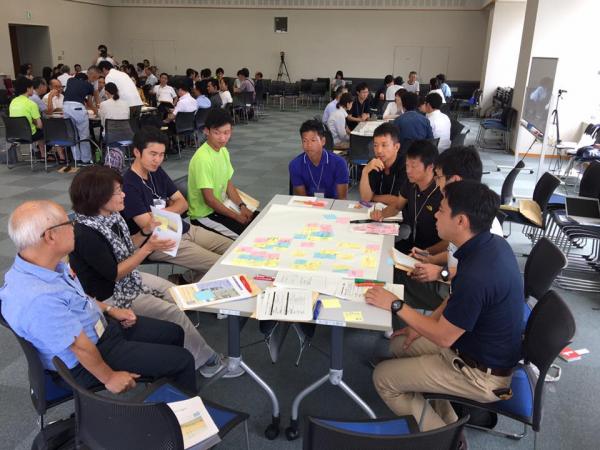

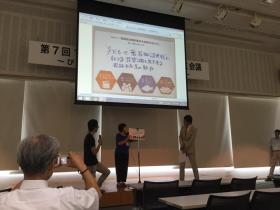

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■午前中の第1部は「みんながつながる報告会」でした。最初の報告は、「淡海を守る釣り人の会」の皆さんから「釣り人による清掃活動」の報告でした。この団体の皆さんは、プラックバス釣りの愛好家の皆さんによって組織されています。ブラックバスは、外来生物、滋賀県では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づいて、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」になっており、駆除の対象にもなっています。一見、琵琶湖の環境保全とは正反対の立場のように見えないわけではありませんが、釣り人自らが琵琶湖の清掃活動に取り組む活動をされていることから、今年2月に開催された「淡海の川づくりフォーラム」では「マザーレイク賞」を受賞されました。「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合う」ことを話しあう場でもあります。そのような「びわコミ会議」にふさわしい報告だったように思います。「釣り人による清掃活動」の他にも、湖東地域の企業にお勤めの皆さん「生物多様性 湖東地域ネットワーク」による「『トンボ79大作戦』~湖東地域のトンボを救え!~」の報告、ヨシ業者さんである「葭留」さんによる「ヨシと造形」に関する報告、自転車でびわ湖を1周する「ビワイチ」を推進する滋賀県庁「ビワイチ推進室」による報告が行われました。また、1つ前の投稿にも書きましたが、今年も参加する「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の実行委員会、「びわカンゴルフコンペ」「Flower produce ichica」の関係者のも皆さんから寄付が行われました。

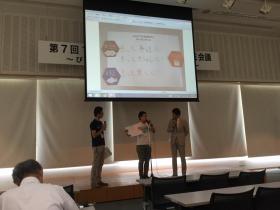

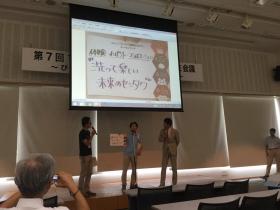

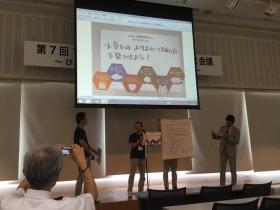

■午後からの第2部「びわ湖のこれから、話さへん?」では、以下のようなテーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。各グループでのディスカションは「キーセンテンス」としてまとめられ、参加者全員の前で発表をされることになります。そうやって、グループディスカッションの内容を簡単に紹介することで、参加者全員で情報を共有し、緩やかに繋がっていくのです。私が参加したグループのテーマは、「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」です。

1.釣り「人」で活かす! ~びわ湖への恩返し、感謝の気持ちを込めて。~

2.湖東地域の連携を活かす! ~湖東地域のトンボを守るため、市民、団体、企業ができることは?~

3.ヨシを活かす! ~ヨシの保全と活用を考える~

4.ビワイチで活かす! ~ビワイチの推進について~

5.学びに活かす! ~びわ湖で学ぶ・びわ湖を学ぶ~

6.若者の力を活かす! ~若者が滋賀の魅力を発信していくには?~

7.びわ湖の魅力を国際化に活かす! ~海外にびわ湖の魅力を伝えるには?~

8.水草を活かす!~どうする?びわ湖の水草問題!~

9.水害と生きる!~どうやって水害から命や財産を守る?~

10.地域フォーラムとの繋がりを活かす!~地域フォーラムの現状と今後に向けて~

11.びわ湖と農業を活かす! ~びわ湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界農業遺産に!~

12.外来種と生きる!~びわ湖における外来種問題、どうする?~

13.せっけん運動を活かす!~せっけん運動40年「未来のセンタク」循環するくらしへ~

14.水源の森を活かす!~びわ湖水源の森を守り活かす自伐型林業~

15.琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ「なぞり周航」と「びわ湖音楽祭」

■これは、個人的な考えですが、ヨシ群落を保全していくためには、単にヨシ群落を造成して面積を増やしていくだけではあまり意味がないと思っています。保全に必要なヨシ刈り等の作業に取り組んでいる地域の皆さんが、横に「つながる」必要があると思っています。ヨシ刈り等の作業は、地域コミュニティ、そしてヨシ業者さんが、それぞれ個別に取り組んでおられます。特に地域コミュニティのみなさんにとって、冬季のヨシ刈りは辛い作業になるようです。肉体的な辛さだけでなく、そのような作業を毎年継続していくことが気持ちの上でも辛くなってきているとお聞きしています。私は、このような個別にやっておられるヨシ群落保全の活動が、もっと横にゆるやかにつながっていく必要があるのではと思っています。現在、滋賀県庁の方で確認のための調査していただいていますが、琵琶湖の周囲では、様々なコミュニティや団体がヨシ群落の保全に関わっておられます。それらのコミュニティや団体が横に「つながる」ことで、相互に励まし合い、ヨシ群落に関する「有益な情報」を交換することが可能になるのではと思っています。さらに、ヨシ群落を保全する作業の「社会的意味」を確認することになるのではと思っています。この「つながる」に加えて、そのようなネットワークの活動を、多くの皆さんに「しらせる」ことも必要です。ヨシ刈りのボランティア等に来ていただくために「しらせる」ということもありますが、ヨシ群落を保全するために地道に頑張っている方たちがいるということを多くの人びとに知っていただくことが、まずは大切なことなのかなと考えています。そして、そのような知ることの次には、経済的にも精神的にもヨシ群落保全の活動を「ささえる」ことが求められることになるでしょう。ヨシ群落保全のためには、そして刈り取られたヨシが活かされ活用されていくためには、「つながる」「知らせる」「ささえる」、この3つがうまくつながっていく必要があります。そのための制度や社会的な仕掛けが必要になります。保全活動を通したヨシ群落と人びとの関係、ヨシ群落を媒介とした人と人の関係、その両者がうまくつながり両者の関係が生み出す力に注目する必要があるのです。

■話しが、グループディスカッションからそれてしまいました。「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」のグループには、ヨシ業者「葭留」の社員、滋賀県庁職員、野洲市役所職員、学生、ヨシを活用した製品をつくっているコクヨ工業の社員、環境団体のボランティアの皆さんが集まりました。まず、話題になったのが、琵琶湖のヨシを活用しようにも、身近なところに売っていない、どこに求めればよいのか…ということでした。ホームセンターに行けば、日よけのためのヨシズが売られていますが、あのヨシは多くのばあい中国産です。ガーデニングや家庭菜園に、日曜大工や子どもさんたちの工作に、日常生活の中でヨシを素材として活用したいけれど、ホームセンターには売っていないという意見が出ました。例えば…ということなんですが、ヨシと、今、琵琶湖の南湖で問題になっている水草を原料にした堆肥、それらに加えてプランターや苗や種を「琵琶湖セット」にして売ってくれたらなあと思うのですが…。ヨシ刈りをしたヨシをコクヨ工業さんでは、パルプにヨシを混ぜて紙製品を生産されており、私も購入して使っていますが、ヨシそのものについては手に入れることが大変難しいのです。

■「葭留」さんは屋根の資材としてヨシを使われているわけですが、大変面白いイベントを毎年開催されています。「西の湖 ヨシ灯り展」です。「葭留」さんは、10年前から「西の湖ヨシ灯り展」というイベントを開催されています。こちらをご覧いただきたいのですが、大変幻想的な風景が生まれます。「葭留」さんでは、ヨシの利用・活用を目的に、新しい使い方を提案・活用していきたいとの思いから、このようなイベントを開催されています。「葭留」の社員の方からは、ヨシを屋根の資材だけでなく、現代風のお洒落な建築資材としても活用の模索が始まっていることをお聞きしました。灯だけでなく、いろんなデコレーションにも使えそうです。もっと「ヨシってかっこいいな、お洒落だな」と思えるような活用の仕方をみつけて、それを情報発信していかないとね…という話しになりました。

■ディスカッションでは、ヨシの「活用」というテーマから、ヨシを素材として活用することに話しが集中しましたが、もっと別の「活用」の仕方があるよと意見を出された方がおられました。野洲市役所の職員の方です。ヨシ群落をもっと遊びの楽しみの場として「活用」していこうというご意見です。「子どもたちが、カヌーやカヤックに乗った時、一番喜ぶのは、琵琶湖よりも実は内湖やヨシ群落の中なんですよ」。なるほど。何か、探検するような気分になるのでしょうね。「カヌーやカヤックに乗ってヨシ原の中に突き進み、陸に乗り上げるって楽しいんですよ」。おお、いいですね〜。私はもカヌーやカヤックに関心があるので、そのような遊びをぜひやってみたいものです。子どもでなくても、大人でも、ヨシ群落の中で遊ぶと面白いと思います。ヨシ群落の中でキャンプをしたりできるといいなあと思います。ヨシ群落といえば、私にとっては「琵琶湖の原風景のひとつ」であるわけですが、それでは「外」から眺めているだけなんですね。もっと、「中」からヨシ群落を楽しむことが、ヨシを身近な存在にしていくためには必要ですね。ヨシ刈り作業にボランティアとして参加された方は、「ヨシを刈り取った場所にいると、周りのヨシに風が遮られて、上からはお日様が照ってきて、冬なのにとてもポカポカして気持ちがいいんですよ」と楽しそうに語っておられました。ヨシ群落の持っている楽しさを、もっと知りたいものですね。

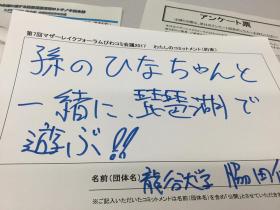

■「びわコミ会議」の第2部では、グループディスカッションの内容を、簡単なキーセンテンスにまとめて、全員で共有することになっています。私たちのグループのキーセンテンスは、「もっと身近に! もっとオシャレに! もっと楽しく!」になりました。各グループごとのキーセンテンスが発表された後は、参加者個々人が今年の琵琶湖へのコミットメント(約束)を書くことになっています。これらのコミットメントは記録され、来年の「びわコミ会議」で、このコミットメントがどれだけ達成できたのか、各自で振り返ることになっています。例年、このコミットメントでは、「流域再生の研究に励む」だとか、いろいろ仕事がらみのことを書いてきましたが、今年のコミットメントはちょっと違います。孫と琵琶湖で遊ぶことを、コミットメントにしました。プライベートなところでのコミットメントになりますが、世代を超えて琵琶湖の素晴らしさを伝えていくって、とても大切なことだと思うんですよね。

■グループディスカッションのテーマのひとつは、「琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ『なぞり周航』と『びわ湖音楽祭』」でした。「琵琶湖周航の歌」が誕生してから今年で100年になります。ということで、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんがそのグループのまとめ役でした。嘉田さんからは、今年の100周年事業の内容が紹介されました。そして最後は、司会をされた川本勇さんのギター伴奏で、最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を合唱することになりました。滋賀県内で人が集まると、よくこの「琵琶湖周航の歌」を歌います。滋賀県民の愛唱歌ですね。みなさん、喜ばれておられました。来年も、この「びわコミ会議」の最後は、「琵琶湖周航の歌」で締めてもらいたいなあと思います。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■中井さんは、琵琶湖博物館の開設準備室時代から琵琶湖博物館の開館の時期、そして私が岩手県立大学に異動するまでの間、同僚でした。奥琵琶湖の水中に潜って、水中にいるブラックバスを観察し記録を取る調査を見学させてもらったこともあります。それから20年経ち、中井さん、いやいや当時の呼び方で言わせていただければ中井くんなんですが、中井くんは今や外来生物の第一人者です。本務の博物館の学芸員よりも、兼務の自然保護課での外来生物問題の方が多忙なように見えます。淺野くんは、今年の7月に、総合地球環境学研究所のポスドクの研究員から、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの研究員に異動されました。センターの生物多様性のポストに採用されたそうです。淺野くんの就職祝いを、改めて「利やん」でやらないといけませんね。この日は、うまい具合に焼酎のボトルが空になり、新しいものをキープすることになりました。下の写真がボトルにぶら下げられることになります。2004年から始まって、110本目。今回は、中井くんと淺野くんと一緒です。良い記念になりました。写真は「利やん」のマスターが送ってくださったものです。いつものことながら、マスターの光山くん、ありがとうございました。

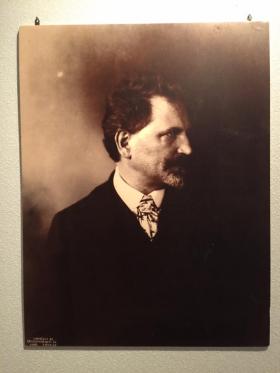

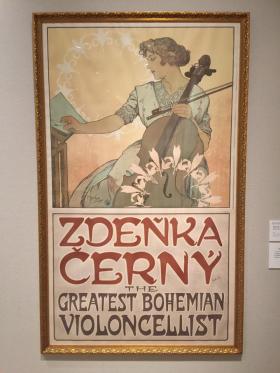

佐川美術館「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」

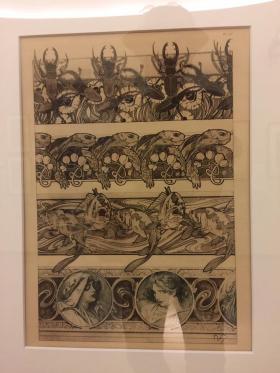

■少し前のことになりますが、お世話になっている方から、招待券をいただき、守山市にある佐川美術館の「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」に行ってきました。今年は、国立新美術館の「ミュシャ展」の「スラヴ叙事詩」もじっくり観覧して、それなりに勉強もしてきました。佐川美術館では、ミュシャがパリを拠点に成功した時代の作品群を、国立新美術館では、アメリカの富豪から援助を受けて、1910年にチェコに帰国してから取り組んだ連作「スラヴ叙事詩」を堪能することができました。ミュシャの祖国はチェコスロバキアは、1918年にハプスブルグ家のオーストリア帝国の支配から独立して、新しい国家でした。チェコスロバキア政府は、ミュシャに、新しい紙幣や切手等のデザインを依頼しました。その実物も見ることができました。スラヴ民族の独立、国家建設、切手に紙幣。これらは相互に関係しています。大変興味深いところです。この「ミュシャ展」、展示室内でスマホ等で写真を撮ること、OKです。

「第3回 びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■約1ヶ月ぶりの更新になります。更新がないにもかかわらず、のぞいてくださった皆様、ありがとうございます。これからは、無理のない範囲で更新をしていきます。

■今年も、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加します。第3回目になります。「びわ100 実行委員会」が製作した、昨年の動画のリンクを貼り付けておきます。下の画像は、この動画の中に見つけた「自分」です。1枚目・2枚目の画像で一番後ろを歩いているのが、私です。3枚目は、赤いウインドブレーカーを来ているのが私。去年は、早朝の最寄りの駅での電車に乗り遅れてしまい、新幹線で米原まで移動しました。危ないところでした。今年は遅れないようにします。

■昨年ですが、最初、良い調子で飛ばしていたのですが、60kmあたりからペースダウンしてしまいました。最後は、滋賀県庁の世界農業遺産チームの知人に同行してもらってやっとゴールした感じでした。また、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のメンバーが応援してくださいました。今年も、皆さんの支えの中で、なんとかゴールしたいと思います。それはともかく、今年の第3回、まだ参加できるはずです。みなさん、参加しましょう。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」