新大宮川の再生、原田先生との再会

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■昨日、午前中は、大津市仰木の里自治連合会・大津市役所・龍子大学RECで取り組んでいる「学生まちづくりLABO」の会議でした。そして昼からは、総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」の打ち合わせで滋賀県琵琶湖環境科学研究センターに出かけ、研究員の佐藤祐一さんと色々相談をしました。その際、佐藤さんから、「先日の魚道復活の後、魚道をアユが俎上しているようですよ」と教えてもらいました。昨日は、たまたま車での移動でしたので、帰宅途中、新大宮川に立ち寄ってみることにしました。

■写真をご覧いただくとわかりますが、たしかにアユが俎上できるだけの十分な水量が復活した魚道を流れています。嬉しかったです。復活させた魚道のすぐ下流のところには、たくさんの魚影が確認できました。このことをfacebookに投稿したところ、今回の川の再生のキーパーソンである山本克也さんからコメントが入りました。再生した魚道の上流までアユが俎上していることも教えていただきました。

「脇田先生、これアユですよ。それと、アユの群れは、再生した魚道の上流に上がっています」。

「橋のすぐ上流に結構います。しかも、例年のものより、大きいと思います」。

「同じくらいのサイズのカワムツもいるのですが、アユはクネクネと泳ぎ、横腹が白いです。カワムツは、筋があって直線的に泳ぎます。アユはナワバリ意識が強いためだと思いますが、アユがいるとカワムツは追いやられて近くにはほとんど見あたりません」。

■滋賀県では、毎年、夏の終わりから秋にかけてたくさんのアユが琵琶湖から川に入って産卵します。今回、泥で埋まった魚道を復活させたことで、アユの産卵する範囲が以前と比較して広がったようですね。自分たちの作業がこうやって琵琶湖の生き物のためになっていることを、実際に自分の眼で確認すること、見守り続けること、とても重要ですね。眼で見て、確認して、私自身、とても嬉しいと感じることができました。こうやって身近な河川の「世話」を継続することで、琵琶湖の生態系に寄与できていることに、何か達成感というか満足感も覚えます。

■さて、昨日は、いったん車で帰宅して、それから再び大津の街中に出かけました。社会学部で取り組んでいる「社会共生実習」の「大津エンバワねっと」に関する地域の皆さんとの会議が開催されたからです。「大津エンバワねっとを進める会」です。この会議の後ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。3年前に社会学部を退職された原田達先生とお会いする約束になっていたからです。原田先生とは、半年ぶりの再会になりました。先生も、「利やん」には時々お越しになっているようなのですが、私がお店に行くタイミングとなかなか合いませんでした。昨日は、最近の大学のことから、ランニングのこと、世界情勢、特に東アジアの情勢のことまで、様々なお話をさせていただくことができました。原田先生、ありがとうございました。ご退職後、原田先生は本格的にランニングに取り組んでこられました。退職後に、フルマラソンも自己記録を更新されました。すごいです。お店に現れた先生のスタイルは、真面目にランニングに取り組んでおられる人のそれでした。かっこいい。頭もスキンヘッドにされ、少しヒゲもはやされたお姿は、なかなかワイルドです。刺激をいただきました。

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」に参加しました。

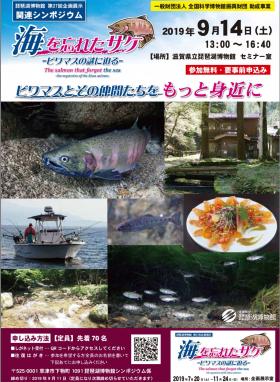

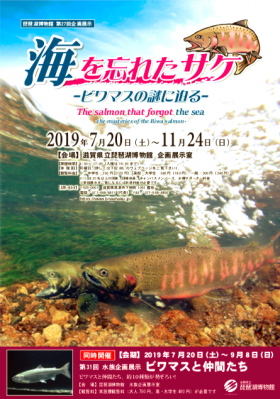

◼︎今日は、琵琶湖の固有種ビワマス に関するシンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」が、琵琶湖博物館で開催され参加してきた。シンポジウムでは、シンポジストとしてビワマス漁師の鍋島直晶さん(西浅井漁協)がお話をされるということで、なんとしても参加したかったのです。私は、2016年の夏に、鍋島さんのガイドでビワマスのトローリングを初めて経験しました。その時のトローリングの経験と鍋島さんに対する印象がとても強く記憶に残っていたことから、今回は改めて鍋島さんのお話を伺ってみたかったのです。私たちはビワマス とどう関わっていくのか。いろいろ考えるヒントをいただくことができました。

◼︎これまで、ビワマスに関する取り組みは、水産的な問題関心から、いかに水産資源としてのビワマスを増殖させ、それを捕獲するかということに主眼を置いてきました。しかし、そのような問題関心からの取り組みだけでは、ビワマスに関わる様々な問題を根本的なところから解決していくことは難しい、もっと別のアプローチからの取り組みが必要であること、そのことを今回のシンポジウムで強く感じました。

◼︎一つの問題は、アマゴとの交雑という問題です。シンポジウムで配布された資料(『びわはく』第3号「海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」)には、以下のことが指摘されていました。

1970年代以降、吻部が尖り目が小さく、体高が高く体側に朱点のある、ビワマスとは形の異なるマスが獲れるようになり、いっとき大きな話題になりました。現在、このマスは「とんがり」「キツネ」「三角マス」などと漁師からは呼ばれています。

実は、1970年に岐阜県産のアマゴの種苗を用いた放流試験が、愛知川源流の茶屋川で実施され、その後県内各地での河川で同じ系統の種苗を用いたアマゴの放流が行われるようになりました。このマスはそれとほぼ同時期に獲れるようになったことから、放流アマゴが琵琶湖に降ったものだと考えられます。ただ、ビワマスとアマゴは亜種の関係にあるとされており、亜種同士が同じ場所に生息するようになったことから、交雑が生じている可能性が高いと考えられます。

◼︎今回のシンポジウム、琵琶湖博物館の企画展に合わせて開催されたものです。企画展の図録『海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-』では、次のような対策が提案されています(上の写真は企画展の導入部分を撮影したものです。この企画展では、撮影が許可されています)。

ビワマス稚魚の放流を最下流部の堰堤より下流で放流すること。さらに、他水系産のアマゴの放流をやめ、在来のアマゴから種苗を作って放流することにより、降湖しやすい性質を持つアマゴを駆逐することが必要です。

◼︎シンポジウムでは、フロアの方から「人工的に増殖されるのではなく、本来は、河川で自然に産卵ができるようにすることが大切なのではないか」という意見が出されました。もっともな意見です。では、現在の河川が、ビワマスの産卵に適した環境になっているのかといえば、残念ながらそうではありません。そこで、野洲市の家棟川や米原市の天野川では、ビワマスが遡上できるように、市民、企業、専門家、行政が連携して河川の環境整備に取り組んでいます。水産業の関係者や行政だけでなく、様々な立場の方達が、ビワマスを単に消費するだけでなく、広い意味での資源管理に関わろうとされているのです。そのような意味で、ビワマスは、多くの人びとをつなぐ大変シンボリックな魚(あるいは)だといえるのかもしれません。

◼︎シンポジウムでは、漁師の鍋島直晶さんが、以下のように述べておられます(講演要旨「ビワマスとの新しい関係」)。

滋賀県色のブランド推進課ではビワマスのぶらんどかにも力を入れていますが、遊漁でのビワマス採捕量が無制限という状況下でのブランド化は、発想としてはいかがなものでしょうか。近年不安定要素が目立つ琵琶湖環境のもと、ビワマスに限らず資源管理と有効活用を可能にするためには学術的な見地をしっかりもった施策が重要です。琵琶湖生態系のピラミッドの中にあるビワマスを肉質の良い大型に育て、一定の漁業資源量を維持していくゆくためには、私たちにはしなくてならない事が、守らなくてはいけない約束事が必ずあるはずです。複雑に発展した人間環境がこの湖を取り巻いている現在、私たちはしっかりとした学術的見地をもって、まずその約束事を認識する必要があるのではないでしょうか。ブランドとは作るものであり、その上で守るものとも言えます。真にビワマスを県産のブランド食品にし、その恵みを享受するためには、私たちには努力しなくてはならないことが実はたくさん積み残されているのかもしれません。

◼︎上の写真は、滋賀県立琵琶湖博物館の建物です。私自身がかつて主任学芸員として勤務していた場所です。すでに博物館での勤務を終えて20年以上が経過しました。そような長い時間の経過が、「自分の職場であった」という事実さえも希薄にしているように思います。私の場合、開設準備に5年間(1991年4月〜1996年3月)、開館後は2年間(1996年4月〜1998年3月)、合計7年間にわたってこの博物館に関わってきました。20年が経過し、すでに展示替えも行われ、私たちの時代のものとは内容が異なってきています。一番の驚きは、琵琶湖博物館の周囲の森林ですね。この森林も展示の一部として計画的に作られたものです。20年で「森」と呼べるまでに成長しました。

◼︎上の写真のカレー。これは、博物館のレストランでいただいたものです。ライスが琵琶湖の形をしています。学芸員の方の説明によれば、県内の農業高校との共同開発で、隠し味にその高校のマーマレードを入れてるのでほのかな甘みとピールがあるとのこと。また、サラダ部分は草津の愛彩菜を使っているそうです。いろいろ工夫をされているのですね。

◼︎話は変わりますが、先日、京都で仕事があった時、木屋町の「喜幸」さんを伺いました。ビワマスのことを深く理解してくださるこちらの店主さんと琵琶湖の生産者とをつなぐお手伝いをさせていただきました。そのようなお手伝いができて、個人的にはとても嬉しいわけです。写真のこのビワマスは引き縄釣(トローリング)で獲ったものです。網とは違って、魚が痛んでいることもなく最高の味です。このビワマスを味わった上で、今回は琵琶湖博物館のビワマス の企画展を観覧し、シンポジウムに参加させていただきました。今日の企画展の図録と冊子を、「喜幸」さんに届けようと思っています。

新大宮川の魚道を復活させよう!

◼︎昨日のことになりますが、「小さな自然再生」の活動、「新大宮川の魚道を復活させよう!プロジェクト第二弾」が、無事に終了しました。新大宮川は、大津市の坂本に流れる河川です。 還暦を超えたおじいさんにはなかなか厳しい作業でしたが、泥や柳の根っこで埋まっていた魚道を復活させ、その魚道に川の水が流れこむようにしました。澪筋をつけかえたわけです。これで、鮎が産卵のために遡上できるようになったのではないかと思います。いつかビワマス が遡上するようになったら…とも思います。

◼︎参加者は、水産関係者、釣り団体、河川愛護団体、自然保護団体、大学、大津市役所、滋賀県庁、琵琶湖環境科学研究センター…様々な団体から参加されていました。いろんな方達と一緒に汗を流して身近な自然を再生させること、とても大切なことですね。画像は、復活させた新大宮川です。

今回は、滋賀県立大学の皆さんが参加されていました。ある方から、「滋賀県立大学の皆さんには大変お世話になっています。ぜひ龍谷大学の学生の皆さんも」とお声掛けいただきました。龍大生の皆さん、一緒に参加してみませんか。

◼︎ボランティアの皆さんとは、作業後、短い時間でしたが、今日の活動を振り返って感想を述べあうことができました。その際にいろいろ教えていただきました。大宮川と足洗川が合流して新大宮川になる。新大宮川は放水路としてつくられた。大宮川の源流は、比叡山延暦寺の横川中堂のあたりであること(支流は根本中堂のあたり)。比叡山の延暦寺ができてからは、大津市の尾花川あたりから堅田の手前までは「殺生禁断」のエリアで、漁が禁じられていたこと。しかし、それ以前は魚がたかさん取れていたことが、万葉集の歌からもわかること。

◼︎『淡海万葉の世界』に掲載されている解説では、万葉集には「三川(みつかは)の 淵瀬(ふちせ)もおちず 小網(さで)さすに 衣手濡れぬ 干(ほ)す児は無しに」という和歌があるそうです。意味は「三川の渕や瀬をくまなく叉手編(さであみ)をかけて歩いたので、着物の袖がぬれてしまった。干してくれるあの娘(こ)もいなくて」という意味です。今日は山上憶良が作者だと教えていただきましたが、調べてみると「春日老」とありました。いろいろ勉強になりますね〜。

2

◼︎トップは、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんがfacebookに投稿されたタイムラプスカメラの動画のリンクです。昨日は、2箇所の魚道を再生しましたが、3段目の魚道の復活のことがよくわかりますね。澪筋をつけかえることで土砂で埋まっていた魚道に水が流れ、河道の真ん中を流れていた水が魚道の方に流れ込んでいることがわかります。30名近くの方達が参加されましたが、これだけの方達が力をあわせると、立派な「小さな自然再生」ができることがよくわかりました。おそらく、参加されたみなさんは達成感や幸福感を感じておられるのではないかと思います。もちろん、私もひしひしと感じました。

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」

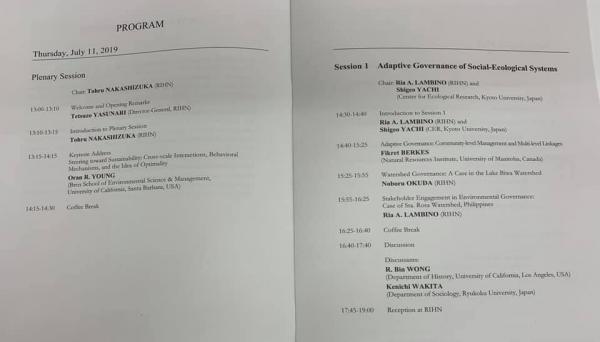

第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

Global environmental problems are inter-related each other. The production, circulation and consumption of resources should be discussed in relation to a range of spatial scales, and stakeholders should be involved in these discussions. The linkage among stakeholders through a resource are not always very clear. Citizens in a city, farmers, and the forest managers in upstream are interlinked through water utilization. A supply chain of a product may connect the suppliers and consumers in global scale. Sometimes they do not recognize their connections, and cause unfairness of resource use.

We need to take socio-ecological issues into account relating to human well- being, and fairness and/or equity in resource use to attain sustainable systems. Approaches to make the connections among stakeholders visible and effective governance involving stakeholders in various spatial scales are necessary to attain fair resource use.

In this symposium, we try to discuss the issues on fair resource use from watershed scale to global, in particular focusing on the (1) resource management governance considering human well-being, (2) necessary tools and system to attain sustainable resource use in multi-scale, and (3) fairness and equity for resource use among multi-stakeholders in multi-scale from the legal, economic and ethical perspectives.

◼︎これまでもこのブログで報告してきましたように、私は、地球研のプロジェクトに参加していることから、この国際シンポジウムのセッション1「Adaptive Governance of Social-Ecological Systems」で討論者を務めました。以下が、セッション1のプログラムです。

Session 1 Adaptive Governance of Social-Ecological Systems

This session overviews and discusses the basic ideas, current status and future agenda of adaptive governance for multi-scale issues. Special attention will be paid to how the adaptive governance can reconcile the different needs (well-being) or agenda of stakeholders dispersed at different spatial levels. Case studies on governance from watersheds, etc. will be introduced.

Chair: Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (Center for Ecological Research, Kyoto University, Japan)

14:30-14:40 Introduction to Session 1

Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (CER, Kyoto University, Japan)14:40-15:25 Adaptive Governance: Community-level Management and Multi-level Linkages

Fikret BERKES(Natural Resources Institute, University of Manitoba, Canada)15:25-15:55 Watershed Governance: A Case in the Lake Biwa Watershed

Noboru OKUDA (RIHN)15:55-16:25 Stakeholder Engagement in Environmental Governance: Case of Sta. Rosa Watershed, Philippines

Ria A. LAMBINO (RIHN)16:25-16:40 Coffee Break

6:40-17:40 Discussion

Discussants: R. Bin WONG(Department of History, University of California, Los Angeles, USA.)

Kenichi WAKITA(Department of Sociology, Ryukoku University, Japan)

◼︎今回の国際シンポジウムはあまり前向きな気持ちになれなかったのですが、様々な事情から討論者をお引き受けしました。というのも討論者とはいっても、3つの発表のうち、自分が参加しているプロジェクトを基にした発表が2つだったので、私自身がプロジェクトに提供してきた様々なアイデアやプロジェクトの基本的なフレームに関して、フォローをするという役割だったからです。とはいえ、発表者のお1人であるFikret BERKESさんの発表内容は、私の考え方とも共振するところがあり、ある意味で、プロジェクトの背中を押していただけたような気持ちになりました。 BERKESさんは、この国際シンポジウムが終了した後、私たちの研究調査のフィールドを訪問されたようです。私は、授業や地域連携事業(社会学部の「大津エンパワねっと」)の用務があり、残念ながらご一緒することはできませんでしたが、どのような感想やご意見を持たれたのか、プロジェクトの研究員の方達にお聞きしてみようと思います。

ビワマスの企画展

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

琵琶湖を代表する美しい魚「ビワマス」。味が良いことから長年にわたって親しまれてきたこの魚は、実は世界で琵琶湖にしかいない固有の魚です。

本企画展では、ビワマスがどんな生活をしているのか、どのように進化してきたのかについて最新の研究成果から紹介します。またビワマスに迫る危機を紹介し、今後の共存についても考えます。

◼︎琵琶湖のことを多少なりともご存知の方であれば、琵琶湖の固有種で、サケ科の魚であるビワマスのことをご存知のことと思います。上の企画展の概要にも書いてありますが、味が良いのです。美味しです。このブログでも、様々な側面からビワマスを取り上げてきました。以下は、「ビワマス」で検索した結果出てきたこのブログの投稿です。必ずしもストレートにビワマスを取り上げているわけではありませんが、特に、アンダーラインの投稿をお読みいただけると幸いです。これが検索結果です。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

あめのうお倶楽部

30kmウォーキング

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

北湖に浮かんで感じたこと

ビワマスを釣った!!

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

ビワマスのこと

2014年12月の投稿記事

野洲で「つながり再生モデル構築事業」の協議

家棟川での現地交流会

琵琶湖の固有種、ビワマス

京阪電車の「北船路」

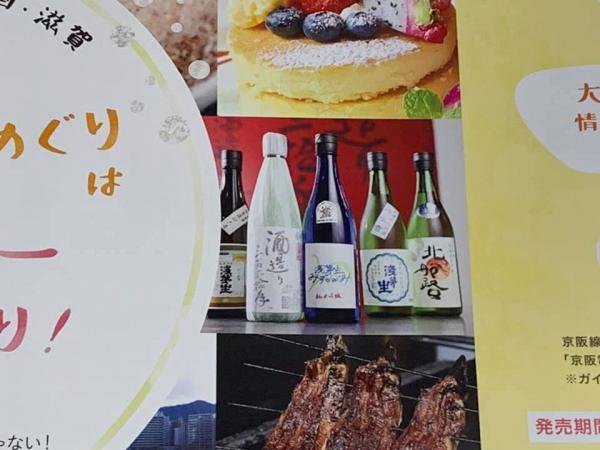

■昨日は、ひさしぶりに総合地球環境学研究所研究所に行くことになりました。長い間取り組んできた研究プロジェクトも纏める段階に入り、この日は、プロジェクトの成果を纏める書籍の編集会議でした。私たちの本を出してやろうと、真正面から受け止めてくださった京都大学学術出版会からは、編集長のSさんと編集者のOさんがお越しくださいました。ありがとうございました。出版のプロであるお二人から、非常に有益なコメントや指摘をいただくことができました。文理融合というなかなか困難なプロジェクトですが、私たちの目指してきたことが、編集者のお立場からも評価していただけたようで、とりあえず一安心しました。本の中身ですが、「流域ガバナンス」のあり方を、地域の「しあわせ」と流域の「健全性」という概念から考えていくことになろうかと思います。午後にも編集会議が開催される予定でしたが、スムースに午前中だけで終了することができました。この編集会議の後は、編集作業に取り組む京都大学生態学研究センターの谷内繁雄さんと出町柳で昼食をとり、少しいろいろ書籍やプロジェクトの行く末に関して相談をした後、京阪を利用して帰宅することにしました。京阪電車の車内に乗ると、ひとつの吊り広告に目が止まりました。

■「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」という企画です。京阪電車に乗って、醗酵食の名店を巡りましょう…という企画のようです。もっとも、醗酵とは関係のないお店も入っています。まあ、美味しいからいいか。それはともかく、ポスターをじっくり見ると、大津市丸屋町にある平井商店(万治元年、1658年創業)の日本酒が写っています。平井商店さんは、「浅茅生」という銘柄で有名ですが、その横に「北船路」も並んで写っていました。この「北船路」は、もう卒業していますが、私のゼミの学生たちが平井商店さんと比良山形蓬莱山の麓にある農村・北船路とをつないでプロデュースした日本酒です。酒瓶の一番右に並んでいます。瓶のラベルも全て学生たちがデザインしました。「北船路」を京阪電車の中で見つけることができて嬉しかったなあ。平井商店さん、ありがとうございます。

■京阪電車の「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」ですが、以下を情報をご覧ください。ぜひ、大津の醗酵食(日本酒、漬物、鮒寿司、味噌…)を買い求めながら散策なさってください。

https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/hakkou/

https://www.keihan.co.jp/…/uplo…/2019-04-15_hakko-meguri.pdf

土屋俊幸さんのこと

■昨晩は、仕事で大津にお越しになった東京農工大大学院の土屋俊幸さんと一緒に呑むことになりました。土屋さんは、大津市唐崎にある全国市町村国際文化研究所での地方自治体職員を対象とした研修で講師をお務めになられたようです。それはともかく、どこで呑んだのかといえば、やはり大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」ということになります。ただ、今回は、facebookでの「利やん」関連の投稿を土屋さんがご覧になって、ぜひ行ってみたいと強くご希望されたのでした。「吉田類の酒場放浪紀」にも登場した「利やん」、関東方面の皆さんにも知っていただけるようになり、この店の常連としてはとても嬉しく思っています。

■呑みながら、土屋さんとはいろんなお話ができました。お仲間と主催され、私も参加させて頂いている「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」のことはもちろん、文理融合の研究のこと、実践的な研究のこと、いろいろお話しできた。そんな真面目な話をさせていただきながらも、今日の一番の驚きは、東京オリンピックの時に、土屋さんは小学校4年で、私は幼稚園の年長だったということでした。お兄ちゃんの土屋さんに、これまでちょっとタメ口っぽかったことを反省しました。前の晩、睡眠時間1時間ほどの土屋さんに、いろいろ話しを聞いていただきました。ありがとうございました。facebookでは、土屋さんから以下のコメントをいただきました。

昨夜はたいへんありがとうございました。憧れの「利やん」で、美味しいおでんや料理とお酒を楽しみながら、脇田さんと対面でお話ができるなんて‼︎ いろいろお話ししましたが、やはり、現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくかについて、あまり先が長くないので、みんなでまとめていけたらなと改めて思いました。60過ぎたら、もう4、5年の差はみーんな同期のお友だちですね。最近は20歳ぐらい下までお友だち感覚になってきましたね。ですので、お兄ちゃんではなく、相互タメ口の友だちでお願いします。また、ぜひ「利やん」でお願いします!

■この土屋さんからのご提案が実現すると私としてはとても嬉しいです。コメントにお書きいただいた「現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくか」ということについては、社会科学の研究者はあまり関心がありません。そういう意味では、長年にわたり文理融合の研究プロジェクトに取り組んできた私は、ちょっと孤独に仕事をしてきた感じがあります。土屋さんにこのように言っていただくと、私としては大変心強いです。

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。

「“外来種”は悪者」ということについて

◾️国立環境研究所(以下、国環研)の生物・生態系環境研究センター 五箇公一室長さんのインタビュー記事です。記事は、国立研究開発法人「国立環境研究所」のサイトに掲載されていました。私は、五箇さんの外来種に対する考え方に共感しました。こんなふうに思うのも、先日、「ヒガンバナは外来種だから増やしてはダメだ」という1人の生態学者の意見を聞いて、私からするととても「原理主義」的なその考え方にカチンときてかなり厳しいことを言ってしまいました。でも、五箇さんのような人もちゃんといるのですね。まあ、今や当たり前かな。

◾️国立環境研究所(以下、国環研)の生物・生態系環境研究センター 五箇公一室長さんのインタビュー記事です。記事は、国立研究開発法人「国立環境研究所」のサイトに掲載されていました。私は、五箇さんの外来種に対する考え方に共感しました。こんなふうに思うのも、先日、「ヒガンバナは外来種だから増やしてはダメだ」という1人の生態学者の意見を聞いて、私からするととても「原理主義」的なその考え方にカチンときてかなり厳しいことを言ってしまいました。でも、五箇さんのような人もちゃんといるのですね。まあ、今や当たり前かな。

五箇さんは、「まずは自分が住んでいる地域に関心を持ち、自分たちの身の回りの理想的な生態系や環境とは何かを、地域単位で考えることが大切」と話します。

「20年ぐらい外来種問題を取り扱っているが、結局、生物多様性のベースとなるローカリティ、地域の固有性というものをどう守るのかこそが重要なポイントであり、ようするに地域の人たちが自分たちの暮らす場所の自然とどう向き合ってどう決めていくかが、外来生物問題を解決するためのプロセスだということに気づいた。

主体性は、地域にゆだねられるべきだ。例えば、池の水が汚れているからきれいにしようという判断がされた中で、そこに外来種がたくさん生息していたことがわかったとする。その地域の住人が外来種がだめだと思うなら排除するといった、常に地域の人の意思決定が働くようにすることが大切。もし駆除されたら困るという意見でまとまれば、その意思決定はまた尊重されなくてはならないだろうし。

もともと地域の環境や自然というのは、そうやって守られてきた。そしてそれが、昔の里山時代のローカルなコミュニティを形作ってきた。学者がああしろこうしろと決めるものではなく、また国がああしろこうしろと指図する話でもなく、地域の人たちでどうしたらいいか考えることが大事」。

また五箇さんは、自分の住む地域を第一で考えられるようになること(地方主義)は、結果的に地域の活性化につながり、それが自然環境を守ることになるとも話します。