「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■懇親会では、「大津エンパワねっと」で指導した社会学部のHさんやDくんと会うことができました。病院のメディカルソーシャルワーカーや福祉施設の相談員として活躍している様子でした。もう卒業してから6年経つそうです。社会人として働き始めると、みんな大人になりますね。喋り方、話しの内容、表情、立ち振る舞い…。「大人の雰囲気」「大人のオーラ」があふれています。それから、指導はしていませんが、原田先生のゼミ生だったTさんが挨拶に来てくれました。「facebook上での原田先生とのやりとりをいつも拝見しています」とのことでした(そうか、油断できんな…)。Tさんは鉄道会社に勤務されているそうです。そのうちに車掌や、試験に受かる必要がありますが運転士の仕事もやるのだそうです。わたくし、少し「鉄」が入っていますので、「おっ!すごい」「かっこいい!」と思ってしまうわけですけど(^_^;。短い時間でしたが、卒業生の皆さんと交流できました。教員は、卒業生と会って話す機会がもっと必要ですね。今日は、そう思いました。ゼミの同窓会は時々卒業生が開催していますが、学部単位でもっとこういう機会があればと思いました。

■帰宅後は、節分ということで恵方巻きをいただきました。いつから恵方巻きなんて言い出したのでしょうね。ここ20年ほどのことだと思うけど、すっかり定着したみたいです。いつもは買っているんですが、今年は我が家で恵方巻きを作ってくれました。海鮮の太巻きです。カットしてあるのは、海鮮抜きになります。海鮮の太巻き1本をいただくと、もうお腹いっぱいになりました。

「湖東・湖北ブロック」新年会

■滋賀に転居して、もうじき丸2年になります。そろそろ、母校・関西学院大学の滋賀にある同窓会組織にも参加させていただこうと思うようになりました。滋賀県庁の仕事を通じて知り合った県職員の方が、たまたま母校の先輩だったことから、その先輩にお願いをして同窓会組織を紹介していただきました。そして、昨日は、とうとう関西学院同窓会滋賀支部の「湖東・湖北ブロック」新年会に参加させていただくことができました。

■これまでこの新年会は、湖東・湖北ブロックの会員の皆さんだけで開催されてきましたが、今回は、滋賀支部の皆さん全体に呼びかけて開催されたようです。私自身は、まだ、滋賀支部全体の総会にも出席しません。それなのに、ブロックの新年会には参加させていただく…なんだか変則的だけど大丈夫なのかなとちょっと心配になりましたが、先輩や同窓の皆様に暖かく迎えていただきました。私としては珍しく、きちんとネクタイ(関西学院の校章の入ったレジメンタルタイ)を締めて参加させていただきました。

■会場は、近江八幡市白王町にある「やまじん」さんでした。1日に1組・完全予約制の隠れた名店なのだそうです。店主さんのお話しでは、秋篠宮殿下が琵琶湖博物館の歴代の館長と一緒に来店されたことから、多くの人に知られるようになり、しばらく先まで予約が埋まってしまうような状況になっているのだそうです(秋篠宮殿下はナマズの研究で有名ですが、琵琶湖や琵琶湖博物館との縁も深い方なのです)。こちらのお店は琵琶湖の沖島出身の店主さんが経営されています。沖島で、佃煮の加工をやっておられた山甚水産が、この白王町で直売店を経営され、直売店に隣接したところで料理店「やまじん」も経営されているのです。

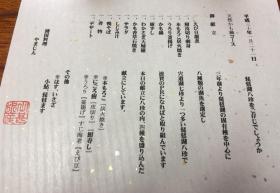

■今日のお料理は「天然かも鍋コース」でした。献立をご覧ください。鴨料理と琵琶湖の幸が盛りだくさんです。「かも鍋」を中心に、琵琶湖の恵みを楽しみました。ただし、写真を撮ることよりも食い意地が張ってしまい、あるいは同窓の皆さんとの話しに夢中になってしまい、メインの料理、「かも鍋」を写し忘れています。残念。少し写真の料理を説明します。トップの写真は、お分かりだと思いますが「ふな寿司」です。非常に上品に仕上がった「ふな寿司」でした。「ふな寿司」というと、よくある「臭い」というイメージから拒否される方が多いわけですが、一度口にされてみてはどうでしょうか。きちんと下処理して丁寧に漬け込んだ「ふな寿司」は、まったく問題がありません。あえて言えば、酸味と旨味が調和した、魚のチーズという感じでしょうか。

■カモは天然ですが、琵琶湖のカモは禁猟なので獲ることができません。新潟産のカモだそうです。こればっかりは仕方ありません。もっとも、禁猟になるまでは琵琶湖でも鴨猟が行われていました。私の知る限りでは、沖島の漁師の皆さんが、餅捕縄を使って獲っておられたように記憶しています。さて、献立の説明をご覧いただきたいのですが、そこには「琵琶湖八珍」(びわこはっちん)の解説が書かれています。この「琵琶湖八珍」については、このブログの「琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」と「琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」」というエントリーで紹介しています。ぜひご覧ください。

■上段右は、「鮒皮切り刺身」です。ニゴロブナの刺身です。私は山葵醤油でいただきましたが、非常に美味しい刺身でした。左上には、ニゴロブナの卵が添えてありました。もちろん加熱してありません。このままいただきます。この季節しか食べられないものだと思いますが、これは初めてでした。中段の左は「本もろこの炭火焼」、右は「うろりの釜揚げ」です。ホンモロコはコイ科の魚で琵琶湖の固有種、ウロリはヨシノボリの稚魚のことです。下段左は、鮒寿司の頭で作ったお吸い物です。これも非常に美味しいものでした。鮒寿司の頭から旨味がどっとお吸い物の中に出ています。しかも、鮒寿司を漬け込んだ飯(いい)の酸味がさっぱりした雰囲気を醸し出しています。下段右は、「かも香草石焼き」です。天然のカモから出た脂をネギが吸い取りつついい塩梅に焼けています。どれも非常に美味しかったのですが、すでに書いたように肝心の「かも鍋」の写真を撮り忘れてしまいました。食欲に負けてしまいました。

■今日はいろんな出会いがありました。お隣の席に座られた大先輩Kiさんは、文学部・昭和36年卒とのことでした。昭和36年というと、私はまだ3歳です。Kiさんは現在79歳ですが、現役で会社を経営されています。とてもお元気です。「甥が龍谷大学で職員をしている、テニスが大好きで…」ということで、お名前を確認するとN課長でした!N課長にもfacebookで連絡して、みんなで「世間は狭いですね」と驚きあいました。所属していた関西学院交響楽団の後輩のKiくんの同級生の友人、Kuさんにもお会いしました。KiくんもKuさんも、大学に3つある男子寮の1つ、静修寮に入っておられました。私は、寮生ではありませんが、よく後輩のKiくんの部屋に泊まっていたのです。そのようなこともあり、Kuさんには、学生時代に寮でお会いしているとのことでした。私はすっかり忘れてしまっています。いけません…。こちらは、LINEを通じてKuさんがKiくんに連絡を取ってくれました。こちらも、びっくりです。そのほかにも。大変珍しい苗字のAさんは社会学部の後輩にあたる方ですが、龍谷大学のA課長と同じ苗字。遠いところでルーツは繋がったりして…と思い、A課長にfacebookで連絡させてもらいました。いろいろありますね〜。

■今日は、またまた素敵な方たちとの出会いがありました。ありがたいことです。次回の湖東・湖北ブロックの集まりは7月、再び今日の「やまじん」さんで湖魚料理を堪能することになりました。ところで、職場にも、龍谷大学新月会という同窓の集まりを作ったのですが、こちらもそろそろ開催しないと行けませんね。

「馬について語り、遊び、食べる会」

■昨年、1月24日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。先日の17日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。應典院はどのような寺院なのか、どうして寺院でこのようなイベントが開催されるのか、その辺りのことについては、昨年、1月24日に同じく應典院で開催された「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」のエントリーに詳しく書いておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このイベントを企画運営されているのは、陸奥賢さんとお仲間の「いきものがかり」の皆さんです。陸奥さんたちは、蚕、鯰、亀、鯨など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は馬です。馬を食べること=命をいただくことを通して、馬の歴史・文化を見つめ直すことが目的です。

■昨年に続き企画されたイベントですが、今回は、少し特別なことがあります。この日の「馬について語り、遊び、食べる会」を含めた6つのイベントが、1月15日から17日までの間に「陸奥賢と愉快なコモンズ・デザインたち 應典院・コモンズフェスタ発祥の6コンテツ」と銘打った一連のシリーズとして開催されたわけですが、そのうちの1つ「まわしよみ新聞~新聞メディアの新しい可能性を探る~」の「まわしよみ新聞」が昨年度、「読売教育賞(NIE部門最優秀賞受賞)」を受賞されたのです。陸奥さん、あらためて、おめでとうございます。この「まわしよみ新聞」ですが、私もゼミで使わせてもらったことがあります。とても盛り上がりました。

■さてさて、イベントの報告に戻りましょう。今回も、陸奥さんからイベントの趣旨の説明が行われたあと、應典院主幹である秋田光軌さんに導師をお務めいただき、寺院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。そのあとは、陸奥さんを講師に、馬と人の歴史・文化に関するお話しをお聞かせいただき、馬肉の刺身と、馬肉を使った桜鍋をいただきました。刺身は、馬肉の赤身、ハツ=心臓、コウネ=たてがみ(馬のたてがみが生えているところの肉)です。赤身とコウネを一緒にいただくと旨味と甘みが見事に調和して美味しくなります。こちらは、生姜醤油や、九州の甘めの醤油に少しすりおろしたニンニクを入れていただきました。それから、ハツは、ごま油と塩でいただきました。どれも、非常に美味しい。桜鍋ですが、これは青森県の郷土料理なのだそうです。桜肉とは馬肉のことです。これも旨味が出てとても美味しかったな〜。

■来年もこの企画は続くことが、イベントの最後に宣言されました。来年は、鹿だそうです。このブログでは鹿肉・ジビエ・獣害の問題に関しては、いくつかエントリーしてきました。できればお読みいただきたいのですが、「SHARE WILD PROJECT」という試みの中では、獣害として処理されている鹿たちの命の問題を、真正面から受け止め活動している青年たちの活動を取り上げています。私の願望ですが、こうやって命の問題に取り組む団体と應典院との間で素敵な連携が生まれていけばなあと思っています。なかなか、大変だとは思いますけど。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

■一昨日、金曜日は、午後から滋賀県庁で世界農業遺産申請関連の仕事をしました。私は申請作業のアドバイザーをしていることから、担当職員の皆さんと申請書をブラッシュアップさせるためにディスカッションを行いました。職員の皆さんのご努力とともに、少しずつ作業を前進させてきました。やっと、ゴールが見えてきました

■県庁での仕事の後は、10年前に私の大学院の授業を履修していた、あるいは履修登録をせずに勝手に聴講に来ていた、当時の社会人院生(NPO・地方行政研究コース)の皆さんとの同窓会でした。当時の私の授業は、特に社会人院生のみなさんにとっては、修士論文を執筆するための「道場」のような感じでした。私としては、社会人院生の皆さんの指導を楽しんでいました。いずれの皆さんも、NPO・地方行政研究コースの院生でした。それぞれ、NPOや地方自治体の組織の中で実務に取り組みながら、課題を見つけて修士課程に進学された方達でした。問題意識がクリアなので、私としても指導のしがいがありました。楽しかったな〜。さて、その方達との同窓会ですが、場所は、毎度お馴染み、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。この社会人院生の皆さんとは、よく飲んできました。これまでも度々同窓会をやってきましたが、今回はひさしぶりでした。いずれの皆さんも、京都や滋賀のNPO、市役所で活躍されています。素敵ですね。

新大久保を「Kai-Wai散策」

■先日のことになりますが、東京に出張しました。早稲田大学で、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクに関する「打ち合わせ会議」があったからです。「打ち合わせ会議」は早めに終わることがわかっていたことから、東京に向かう新幹線の中から、「東京に行くことになったんですけど、仕事が終わったらお会いできますか?」と無理なお願いをメールでしたら、このお2人が受けとめてくださいました。ありがとうございます。トップの写真が、そのお2人。10数年前からブログを通して交流を重ねてきた写真家の村田賢比古=masaさんと建築家の玉井一匡さんです。

■会議が終わった後に、まずは写真家のmasaさんと合流。新大久保を散策しました。masaさんのブログは、「Kai-Wai散策」というタイトルです。東京の街の散策に関する数々のブログの中では、とても有名なブログかと思います。どのようなブログなのか、一度ご覧いただければと思います。この日は、masaさんと新大久保をまさに「Kai-Wai散策」したわけです。さて、今回の新大久保、いろいろ話しには聞いていましたが、実に勉強になりました。コリアタウンから少しずつアジアンタウンに移行しつつあることがわかりました。そのような変化の中に、島状というかパッチワーク状に「昭和の日本」と住宅がある…そのような感じでしょうか。これはよく知られていることですが、新大久保には、韓国人アーティストのライブ・イベントを開催するライブホールがあります。そのホールにつながる横丁の通りでは、これから韓国の芸能界でデビューする男の子たちと、その男の子たちを応援する日本人の女性たちとのやりとりを参与観察。その通りにあるお店の中の様子も含めて、初めてのことでしたのでとても勉強になりました。

■散策の中では、masaさんの案内で、小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン 、Patrick Lafcadio Hearn)が1904年に狭心症で亡くなった自宅があった場所=終焉の地と、近くにある記念公園を「聖地巡礼」した。はい、聖地です。私は、小泉八雲のファンなのです。この終焉の地と記念公園が、コリアタウンとも、アジアンタウンとも呼ばれる東京の新大久保の街中にあるのです。私は、島根県の松江でも、小泉八雲をテーマに散策しました。しかし、昭和の雰囲気をプンプン発しているいわゆるラブホテルがあるエリアでしたので、ちょっと不思議な感じがしました。でも、小泉八雲が住んでいた当時は「東京府豊多摩郡大久保村西大久保」。今とはまったく状況は異なっていました。

■小泉八雲は、今回出張した早稲田大学の講師もしていました。この日、私は、出張先の早稲田大学から新大久保まで歩いたのですが、小泉八雲も同じように歩いて通勤していたのかもしれません。いや、人力車かな…。それはともかくです。Google Mapsのナビで、早稲田大学から新大久保まで歩いたのです。途中、都営住宅の敷地内を歩くことになり、団地マニアとしては、ちょっと嬉しかったりした。小泉八雲の時代は、このエリアはどんな感じだったのでしょうね。明治以降、この辺りが、どのように変化しきたのか。おそらく、どなたか調べてまとめておられるでしょう。その文献がわかれば、読んでみたいなとも思いました。今回は、ずっと気になっている小泉八雲の終焉の地を訪れることができて、大変満足でした。次回は、小泉八雲が埋葬されている「雑司ヶ谷霊園」を訪れてみたいと思います。

■ところで、小泉八雲に関心を持つようになったのには、2つのきっかけがあります。一つは、死生観の研究の関連です。小泉八雲が、日本人の祖霊観を深く理解した時のエピソードをエッセーの中に書いているのです。このことは有名な話しなのですが、そのとを私はある研究者の文献で知りました。それから、小泉八雲のことが気になり始めました。もう一つは、義理の父から、「中学校の時の国語の教科書に、小泉八雲の『松江の朝から』という文章が載っていたのだが、どうしたらそれを読めるのか調べてもらえないか」と頼まれたことです。この2つがきっかけとなり、松江で小泉八雲をテーマに(偲んで)散策もしてみました。今回は、そのようなことも思い出しながらの新大久保での「聖地巡礼」でした。

■新大久保「Kai-Wai散策」した後は、建築家の玉井一匡さんも合流して、アジアンタウンに移行しつつある現場を見学ということで、ネパール料理店で夕食をとりました。お客さんの8割ほどがおそらくネパールの方達だったと思います。リトル・ネパール…まではいかないけれど、自分が海外にいるような感じがありました。masaさんと玉井さんは、お酒をお飲みになりませんが、私は生ビールをいただきながら、ちょっと辛いネパール料理を堪能しました。ネパールの餃子を、momoというそうです。その餃子と、蕎麦がき&3種類のカレーをいただきました。数時間ほどの間でしたが、新大久保を楽しむことができました。昔は、こうやって東京のあちこちを歩いていたんですけどね。歳をとって、忙しくなって、そんなことはできなくなりました。料理の写真ですが、「写真欲」よりも「食欲」が優先してしまったので…ご容赦を。

■最後は、ちょっとオマケです。新大久保にある「ドンキホーテ」。カタカナよりもハングルの方が大きいことに注目です。この辺り、新大久保らしい。もう一つは軍艦アパートと呼ばれるマンションです。渡邊洋治さん設計です。現在の正式の名称は「GUNKAN東新宿ビル」というようです。渡邊洋治さんは陸軍船舶兵出身だからでしょうか、全体が軍艦のイメージです。1970年竣工ということで、老朽化し解体…という話しもあったようですが、現在はリノベーションされています。こちらのブログ、内部の状況がわかります。ご覧いただければと思います。

岩手県立大学総合政策学部3期同窓会

■先週の土曜日、岩手県立大学総合政策学部3期生の皆さんの第2回目の同窓会が、岩手県盛岡市にある「ホテル東日本盛岡」のレストランで開催されました。私は、1998年から2003年までの6年間、総合政策学部地域政策講座に助教授として勤務していたこともあり、この同窓会にご招待いただきました。滋賀と岩手は離れています。遠方ではありますが、「国内研究員をしている今年じゃないと、時間的にも精神的にも余裕がないので、皆さんにお会いできないかも…」と思い、盛岡に出かけることにしたのです。今回の同窓会では、3期生の皆さんはもちろんですが、懐かしい先生方にもお会いすることができました。特に、ご退職された先生方とは、こういう場がないとたぶんお会いすることはできないと思います。

■3期生の皆さんは、現役入学であれば今年で36歳になるのだそうです。社会の中堅として頑張っておられます。総合政策学部の1学年の定員は100名。3期生も100名の仲間がいます。今回も県外・関東方面からの参加者も多数おられたわけですが、5年前の前回と比較して、少し参加者が少なかたったようで(3期生は19人、教員は5人)。前回の同窓会の後、結婚されたり、転職されたりされた方も多数おられます。育児や自分の仕事に必死で、なかなか同窓会に参加できない方も多数おられたのではないかと思います。しかし、このまま同窓会を定期的に継続して開催していって欲しいと思います。私ぐらいの年代になれば、懐かしくなってもっと多くの方達が参加されるようになると思うからです。

■3期生は36歳ですが、結構な皆さんが転職されていました。なかには、一度民間企業に5年間勤務した後、薬学部に入り直して薬剤師になった人もいました。また、岩手で就職していたけれど、東京のIT企業に転職した人もいました。もちろん、ずっと岩手に勤務されている方もおられます。岩手銀行で働いている方がおられました。定期的に滋賀銀行と交流しているのだそうです。滋賀に来て鮒寿司を食べたと教えてくれました。卒業生の皆さん、関西に来られる時は、ぜひ一緒に飲みたいものです。また、関東方面の方達だけで関東支部の同窓会もやっていただければと思います。退職されて、自宅のある東京に暮らしている先生方も多数おられます。

■同窓会の後は、別の会場におられた元同僚の先生方に会いに行きました。この日は、盛岡駅前のサテライトキャンパス(岩手県立大学アイーナキャンパス)で、博士課程の中間報告会が開催されていました。その慰労会が行われていたのです。皆さんお元気でした。私と入れ替わりぐらいで(14年前…)総合政策学部に赴任された関西出身の先生とも知り合いになれました。仲良くしていただいていた先生が来年定年ということで、少し驚いたりもしました。定年後は郷里の青森に帰られるそうです。いつも思いますが、時間の経過は加速度を増していきますね。

■下段右は、ホヤの刺身です。岩手県はホヤの本場です。ホヤは獲れたてが一番美味しく、短い時間で鮮度が落ちていきます。関西では、ホヤ刺に出会うことはまずありません。たまに食べることができても、美味しい満足のいくホヤではありません。今回は、非常に美味しくいただきました

■で、これでお終いかと言えば、さにあらず。私は、総合政策学部にいたとき、盛岡市の郊外にある県立大学の教員住宅に暮らしていました。その教員住宅のそばには「三鶴」という居酒屋があり、そちらのご夫婦には大変お世話になりました。ということで、同じ大講座の同僚だった先生と一緒に、ご挨拶に伺うことにしたのです。ご夫婦ともお元気でした。4年ぶりの再訪でした。遠く離れた岩手に、こうやって、懐かしくお会いすることができる人びとがたくさんいるって、幸せなことですね。また、ありがたいことだと思います。

■今回は3期生の皆さんとの同窓会でしたが、1期生や2期生の皆さんの同窓会にも参加してみたいものです。ぜひ、企画してください。

「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017 LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

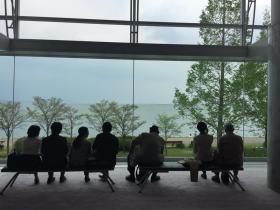

■今回出かけたのは、大津市中心市街地、琵琶湖畔の「びわ湖ホール」で開催されている「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017」です。「ラ・フォル・ジュルネ」とはどのようなイベントなのか、公式サイトには以下のように説明してあります。

ラ・フォル・ジュルネとは、音楽プロデューサーのルネ・マルタン氏が、1995年にフランス北西部の港町ナント(人口約30万人)で始めたクラシック音楽祭です。

アーティスティック・ディレクターを務めるマルタン氏の「世界の優れた音楽家の演奏を誰もが楽しめるよう、比較的短い演奏時間で、しかも低料金で多くの公演を提供することで、これからのクラシック音楽を支える新しい観客の創造を目指す」というコンセプトのもと、複数の会場で朝から晩まで、45分から1時間程度のコンサートが並行して、数日間にわたって繰り広げられます。

ラ・フォル・ジュルネという名称は、モーツァルトのオペラ『フィガロの結婚』(ボーマルシェ原作の副題「狂おしい一日」(LA FOLLE JOURNEE)からきています。

■クラシック音楽というと、敷居が高いと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのクラシック音楽を誰でも、気楽に、あまりお金をかけずに楽しめるものにしようという考え方が、このイベント「ラ・フォル・ジュルネ」の根底にはあります。この「ラ・フォル・ジュルネ」は、フランスのナントで成功したあと、世界各地で開催されるようになりました。日本では、東京、新潟、そして大津で開催されています。毎年、テーマが設定されるようですが、今年、2017年のテーマは「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」でした。ということで、私が行ったコンサートでの選曲は、以下のようなものでした。

■まず聴いたのは、日本センチュリー交響楽団 、指揮ジョシュア・タンのベートーベンの「12のドイツ舞曲」と「交響曲7番」です。日本センチュリーの演奏ですが、真面目な演奏というのが第一印象でした。ただし、「交響曲7番」第4楽章は熱演だったように思います。「ベー7」は、ワーグナーが「舞踏の聖化」と呼んだという交響曲です。「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」というテーマに基づいて選ばれたのでしょう。

■ところで、私の座った席の斜め前の席に、滋賀県庁の世界農業遺産申請プロジェクトでおつきあいのある農政水産部長の高橋滝治郎さんが座られました。いつも週末は各地のイベントに出席しお忙しくされていますが、今回は、あくまでプライベートとのこと。しかし、お互いにびっくりしました。そのほかにも、平和堂財団の理事長で平和堂の社長さんである夏原平和さんも来られていました。ホール内のロビーには、一般社団法人「kikito」のブースが出ていました。東近江市や多賀町で、「森林とともに豊かに暮らしていける未来をめざし、人の営みと森林が結びつくカタチをていねいに育てるプロジェクト」に取り組む団体です。この団体の田中かずのりさんや大林恵子さんにご挨拶をさせていただきました。外に出てビールを飲もうとしたら、今度は膳所の紅茶専門店「GMT」の店主である中井さんがその飲食のコーナーを担当されていました。ビールを飲んだあと、琵琶湖を展望しようと「びわ湖」ホールの上に上がっていくと、平和堂財団の常務理事をされている衣斐隆さんにお会いしました。その他にも、知り合いの方にいろいろ出会いました。さすがに大きなイベントですよね。

■ふたつめのコンサートは、大阪フィルハーモニー交響楽団でした。指揮は大植英次さんです。こちらもテーマがダンスということで、舞曲尽くしでした。ブラームスの「ハンガリー舞曲」、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」第1集と第2集から曲が複数選ばれていました。グリーグの組曲「ペール・ギュント」よりアニトラの踊り、アラビアの踊り、最後はコダーイの ガランタ舞曲でした。このコダーイの曲は、初めて聴きました。

■大植さんは実にエンターテイナーだと思いました。特に多くの方たちにクラシック音楽を好きになってもらおうという「ラ・フォル・ジュルネ」の考え方を意識してかどうかはわかりませんが、見栄えのある指揮をされました。また、私の個人的印象にしか過ぎませんが、元々、これらの曲が持っている民族的・土俗的な側面を、テンポを大きく揺らしながらぐいっと引き出そうとされているように感じました。たとえば、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」ですが、私は、いつもはヴァツラフ・ノイマン指揮、チェコフィルハーモニーを聞いています。今回の大植さん・大フィルの演奏と比較すると、本家本元といっても良いノイマンの「スラヴ舞曲」が大人しく感じてしまうのです。大植さん自身、指揮をしながら舞踏しているかのようでした。あえてテンポを大きく揺らす指揮にも大フィルの皆さんはきちんと応えておられました。ひさしぶりのコンサートに満足しました。

■さきほど、ベートーベンの交響曲7番のことを、私は「ベー7(なな)」と書きました。この交響曲のことを「ベト7」と言うこともあります。おそらく「べとしち」と読むのかなと思う。クラシックの曲名を短縮して言うのは、日本のクラシック関係者やファンの「文化⁈」だと思いますが、このベートーベンだけは、関東と関西でどうも違うらしいのです。関西は、「べーなな」の場合がほとんどだと思います。ちなみに、ドヴォルジャーク→ドボルザークのチェロコンチェルトは「ドボコン」といいます。土木技術のコンテストのようですね。モーツァルトの「レクイエム」などは、「モツレク」といわれます。なんだか、焼酎があいそうな感じです。そんな風に言ってしまうと、あの曲の持っているイメージが全て消え去ってしまいますね。

■話しが脱線してしまいました。「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」は、「びわ湖ホール」の大ホールと中ホールだけでなく、近くの施設や公園等、さらには琵琶湖汽船の観光客船の中でも、コンサートが開かれていました。私たちは、大ホールのオーケストラのコンサートしか聞いていませんが、様々な規模の様々な楽器のコンサートが開催されていました。だから、会場を移動しなが、一日、この界隈でクラシック音楽を楽しむことができるのです。コンサートだけでなく、隣接する建物の中で、ワークショップも開催されていました。子ども連れの家族でも楽しめるようになっているようです。しかも、県内で活躍している団体や老舗の商店も参加されていました。地域振興にも役立っているのですね。たくさんのボランティアの皆さんも会場運営に活躍されていました。この「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」、今年で8年目なのだそうです。クラシック音楽が好きなわけですが、こんなに身近にある「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」のことをよく知りませんせんでした。ちょっと恥ずかしい…そんな気持ちにもなりました。

【追記】■あまりコンサートに行くことはないと書きましたが、この「びわ湖ホール」という建物自体にはちょっと思い出があります。今から、26年前の1991年のことになりますが、大学院のオーバードクターを終えて、私は「滋賀県教育委員会事務局」の「文化施設開設準備室」で学芸技士として勤務を始めました。また、1992年から95年までは、「滋賀県教育委員会事務局」の「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」に勤務しました。その間、私の勤務したオフィスは、「文化施設開設準備室」の時代は「びわ湖ホール」と同じ場所にあり、「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」の時代では隣接していました。というこで、「びわ湖ホール」の開設を担当されていた県庁の職員の皆さんとも交流がありました。「びわ湖ホール」は、正式名称を「滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール」といいますが、 1995年3月28日に起工し、1998年9月5日に開館しました。西日本では、初めだと思いますが、本格的なオペラ劇場として誕生しました。

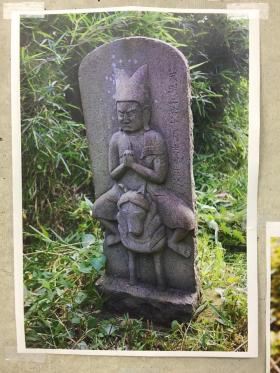

朽木村古屋の坂本家のこと

■先週の金曜日、ゼミの卒業生である坂本昂弘くん(脇田ゼミ6期生)、そして坂本くんの叔父さまと一緒に呑むことになりました。少しその背景を説明しておきます。昨年の夏、大学の先輩でもある写真家・辻村 耕司さんのご紹介で、朽木古屋(高島市)の「六斎念仏踊り」を拝見することができました。そして、坂本くんと再会し、坂本くんのご一家ともお話しをすることができました。詳しいことは、以下のエントリーをご覧いただきたいのですが、いよいよ坂本家三代の皆さんにお話しを伺うことになりそうです。

■場所は、当然のことながら、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。酒を楽しみながら、叔父さまから古屋での山村の暮らしや、一家で山を降りてからも、家や家産として山を守るために古屋に通い続けて来たことなど、いろいろお聞かせいただきました。坂本くんも、普段、親戚が集まっても、自分のルーツについて詳しい話しを聞くこともなかったらしく、叔父さまの話しを真剣に聞いていました。

■坂本家の皆さんにお話しを伺う準備として、朽木が高島市に合併される以前の1974年に発行された『朽木村史』と、高島史に合併されてから、2010年に発行された『朽木村史』の2つを入手して朽木のことについて勉強をはじめました。良い仕事ができるように頑張りたいと思います。

西前研究室の新歓コンパ

■先週の木曜日の晩(4月13日)のことになりますが、京都大学大学院・地球環境学堂・学舎・三才学林の西前出(さいぜん・いずる)先生の研究室の新歓コンパにご招待いただきました。私は龍谷大学に勤務していますし、出身も関西学院大学ですが、どういうわけかこちらの研究室の「飲み会」に、よくお誘いいただきます。昨年から、新歓コンパや忘年会にご招待いただいています。この研究室出身の淺野悟史さんが、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員をしていることから、西前研究室とのおつきあいが始まりました。

■西前研究室には、ベトナム、インド、インドネシア、サモア、カンボジアから留学生がやってきています。確か、イギリスからの留学生もいたように思います。日本人の院生も、必ずアジアの農村地域の調査に出かけて行きます。地域資源計画論がご専門の西前先生は、まだ40歳代前半かと思います。お若いのですが、外部から研究費をきちんと確保して、院生たちをフィールドに送り出す研究室の運営手腕、いつも凄いな〜と感心しています。

■この日は、ベトナムから留学されている女性の4歳のお嬢さんとも仲良くなりました。日本の保育園に通っているので、関西弁がペラペラです。調子に乗って悪ふざけをしたいたら、泣いちゃいました。お店のサービスでリンゴ飴をもらって、食べようとされたので、「おじさんも欲しいな〜」と言うと、隠して、代わりに別の煎餅をくれるのです。優しいのですが、煎餅で誤魔化しておこうという作戦です。お母さんの影に隠れてリンゴ飴を食べているのを見つけて、「あっ!! おじさんも欲しいな〜」と繰り返しつつ、一段声のトーンを落として「お腹の中のリンゴ飴を食べてしまおう」と、「赤ずきんちゃん」の狼のようにいうと、しっかりしているようでもまだ4歳、びっくりされて泣き始めてしまったというわけです。ごめんなさいね。

李広志先生(寧波大学外語学院日本語学科)のブログ

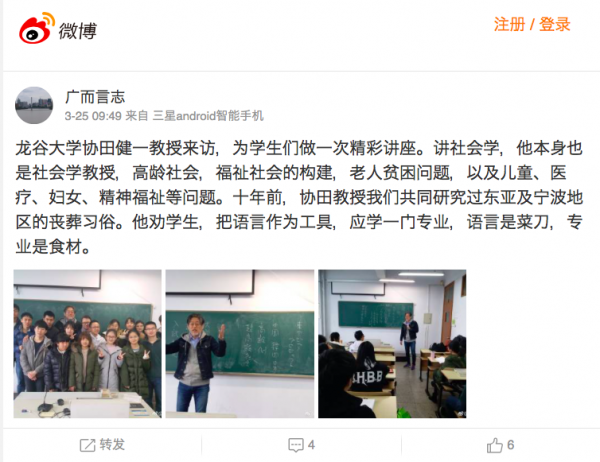

■先月、中国浙江省寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科を訪問しました。その時のことは、「寧波大学外語学院(中国・浙江省・寧波市」(3月27日)として投稿しました。そのエントリーにも書きましたが、急遽、日本語学科の教員で友人でもある李広志先生の授業で講演をすることになりました。その時のことを、李先生ご自身も中国のミニブログに投稿されており、先日、メールでお知らせくださいました。李先生が使っておられるのは、中国最大のSNSであるWeibo(微博)です。

■私は中国語ができませんが、ネットの翻訳機能を使って理解すると、およそ次のような内容のようです。

龍谷大学の脇田健一教授が来訪されました。そして、学生達のために一回だけですが、すばらしい講義をしてくれました。彼自身は社会学の教授です。高齢社会、老人の貧困の問題、子供、医療、女性、精神の幸福などの問題を講座の中で取り上げました。10年前に、私たちは、脇田教授と力を合わせて東アジアと寧波地区の葬儀と埋葬の風習に関して研究したことがあります。彼は学生に対して、言語を一つの道具であり、その道具を活かして専門性を身につけてはどうかと勧めました。言い換えれば、言語は包丁であり、専門性は食材です。

■やはりネットの翻訳機能だとわかりにくいですね。最後のところですが、日本語を勉強している学生たちに、その語学力を活かして、日本に留学して語学とは別の専門性を身につけるようにしてはどうか…ということを勧めたのです。その際、語学=道具=包丁と、専門性=食材という比喩を使ったので、その時のことを説明されているのだと思います。よく切れる包丁を持つことを最終的な目標にするのではなくて、そのよく切れる包丁を使って食材を切ったり刻んだりする事ができるようになることが大切なのでは…ということでしょうか。