真野浜で理事会

■昨日は、夕方から真野浜(大津市今堅田)にある民宿「きよみ荘」さんで、NPO法人「琵琶故知新」の理事会&懇親会が開催されました。「きよみ荘」は、理事のお一人が経営されている民宿です。昨日は、ひさしぶりにzoomではなく、理事の皆さんと直接お会いして話し合うとことができました。もちろん、zoomでも意見の交換、言葉のやり取りはできるのですが、実際にお会いすると、もっと深いところでお互いの理解が深まり、素敵な交流ができたように感じました。

■この日の理事会の議題は3つありました。1つめは、某財団へ助成金の申請について。結果ですが、残念ながら次点でした。採択に至りませんでした。私たちのNPOで頑張って運営していこうと思っている「びわぽいんと」、その考え方については共感していただき、評価もいただいたようでしたが、助成する側からすれば、「びわぽいんと」が社会に定着していくために、さらに戦略性を高めてほしいということのようです。そうなんです。そのことは、私たち理事たちもよくわかっているんです。頑張らねば…なのです。ということで、議題の2つめが、某大手通信会社との連携事業についてです。具体的なことはまだ書くことができませんが、良い方向で議論が進んでいます。楽しにしています。そして議題の3つめ。「びわぽいんと」の戦略性を高めるための「勉強会」の開催です。勉強会、誰が勉強するのか。はい、私たちNPOの理事が勉強させていただきます。滋賀県内で、環境保全活動に関連して活躍されている皆さんをお呼びして、「びわぽいんと」を鍛えるためのご意見やアドバイスをいただく開催しようと思っています。すでに4人の方達に参加の了解をいただいています。この「勉強会」も楽しみにしています。

■昨日は、このような議題を中心に理事の皆さんとディスカッションを行いました。良いディスカッションができたと思います。そのあとは、民宿「きよみ荘」さんが用意してくださった鍋料理で懇親会を楽しみました。理事の皆さんの中には、滋賀県以外にもお住まいの方もおられます。神戸からお越しの理事は、大津市堅田の酒蔵の日本酒「波乃音」を堪能されていました。その日は「きよみ荘」に宿泊されルことになっておられたので、かなり召し上がったのではないですかね。別の要件のお疲れもあってか、沈没してしまったようです。良い宴会でした。

■写真のことも少し説明しておきます。トップは、真野浜から見た琵琶湖の北湖です。琵琶湖は琵琶湖大橋から南が南湖、北が北湖に区分されます。南湖と北湖とではスケールが全然違います。北湖はワイルドです。写真の真ん中より少し右側に見えるのは沖島です。左から張り出しているように見えるのは、湖西の比良山系です。天気が良ければ、伊吹山まで眺めることができるのですが、今日は雲に隠れているようです。中段左の写真は、対岸の守山市です。真ん中に見えるのは、湖岸にあるマンションです。右の方には、野洲市にある三上山が見えますね。中段右の写真は、左の写真と同じ方向を拡大したものです。遠くに鈴鹿山脈が見えますね。下段は、理事会の様子です。私は、技術的なことはよくわからないのですが、「びわぽいんと」で用いるアプリがバージョンアップしたのでそれを理事の面々で確認しているところです。

龍谷大学硬式野球部、14季ぶりのリーグ優勝。おめでとうございます。

■昨日、関西六大学野球の秋季リーグが大阪市の南港中央球場で行われ、龍谷大が6―3で神戸学院大に連勝して勝ち点を5に伸ばしました。その結果、2014年春以来となる30度目の優勝を果たした。龍大は全チームから勝ち点を挙げる完全優勝となりました。硬式野球部の皆さん、おめでとうございます。私は、龍谷大学吹奏楽部の部長をしていますが、また龍谷大学バトン・チアSPIRITS とともに、神宮球場で硬式野球部を応援できる日が来てくれることを楽しみにしています。引き続き、頑張ってください。

■ネットの「スポニチ・アネックス」に、本郷監督の談話が掲載されていました。

19年2月からコーチを務め、20年2月から指揮を執る元ヤクルトの本郷宏樹監督にとっては就任3季目でのV。大商大の5連覇も阻止し、見事に母校を復活させた。「長かったですね。長い間(優勝から)遠ざかっていましたので、選手にも味わわせることができたので良かった」と感無量の面持ちだった。

■これは自論ですが、優勝した経験のある部員がきちんと部内にいる在籍している間に次の優勝をする必要があります。いったん、優勝から遠ざかるとなかなか大変です。優勝するためにどれほどの練習と集中力とチームワークが必要なのか、先輩から後輩へと伝えていくことが難しくなります。スポーツではありませんが、大学の吹奏楽の世界で同様の話をよく聞きます。これは勝手な想像ですが、龍大出身者でありプロ野球の経験のある本郷監督のご指導と、部員の皆さんの努力が、うまく結び付いたのでしょうね。

■ネットを見ていて、本郷監督が指導法について話されている記事に出会いました。

「長い期間、選手をずっと観ていくと時々変化がみられる。そういう時に声をかけると、選手自身が考えるきっかけにもなる。逆に、そのままでいい時は、そのままでいいと声をかけることも大事だと思っています。それも自分と向き合うきっかけになりますから。しっかり観ることはコミュニケーションの一つだと考えています」

「なぜダメだったのか、なぜこの練習をしているのか、そういうことを理解して取り組まないと、同じミスを繰り返しますし、試合本番で失敗します。だから、声をかける時は、なるべく問いかけます。それが結果的に強いチームを作るのだとも思います」

選手の皆さん、本郷監督、おめでとうございます㊗️。嬉しいです。吹奏楽部も応援に行けるかな。

龍谷大が14年春以来30度目のV 関西六大学野球― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/0w1xSxBXgU

— 脇田健一 (@wakkyken) October 9, 2021

【対神戸学院大学 2日目】

神院大3ー6龍谷大先制されるも、4回に逆転し流れを渡さず勝利致しました。

これにより龍谷大学は14季ぶりの優勝を決めました🏆

みなさまの熱い声援ありがとうございました!! pic.twitter.com/aKJtu5exHV— 龍谷大学 硬式野球部【公式】 (@ryukoku_bbc) October 9, 2021

瀬田キャンパスの噴水の金魚

■瀬田キャンパスの噴水の池には、たくさんの金魚がいます。おそらく、推測ではありますが、自分で飼えなくなった学生さんたちが(勝手に)放流しているのだと思います。結構、大きいです。10cm以上あります。金魚の大きさは、入れ物とエサの量で変わるそうです。しかも、大きくなると鰭の先までで30cmにもなるようです。

■瀬田キャンパスの噴水の池には、たくさんの金魚がいます。おそらく、推測ではありますが、自分で飼えなくなった学生さんたちが(勝手に)放流しているのだと思います。結構、大きいです。10cm以上あります。金魚の大きさは、入れ物とエサの量で変わるそうです。しかも、大きくなると鰭の先までで30cmにもなるようです。

■ところで、誰が世話をしているのでしょうね。これもおそらく…ですが、誰もやっていないと思います。水が緑色になっています。植物プランクトンで緑色になっているのです。グリーンウォーターというそうです。餌をやらなくても、これだ大きくなっているのだと思います。でも、じっと観察しているこちらに寄ってきて、口をパクパクさせます。池の鯉のようです。ひょっとして、誰か餌を与えているのかも知れませんね。ちなみに、私は与えていませんよ。

■秋なのに夏のようですが、これから気温がグッと下がってきます。真冬の氷点下にまで気温が下がる頃は、ここには数cmの氷がはります。そのころは、この池の底の方でじっとするようになります。卒業生の皆さん、覚えているでしょう。この金魚のこと。時々、思い出してあげてください。

「あつまれ! みんなで作る絵本館」

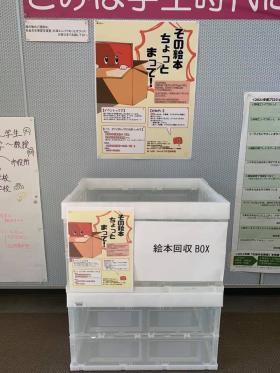

■瀬田キャンパス6号館にある社会共生実習支援室の前です。指導している社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」のグループが支援室の前に箱を置きました。それぞれの御宅で、「もううちの子どもも大きくなったし、昔の絵本はいらないな。廃品回収に出そう」と思っておられる絵本を回収する箱(BOX)です。「地域エンパワねっと中央」の学生グループが設置しました。

■瀬田キャンパス6号館にある社会共生実習支援室の前です。指導している社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」のグループが支援室の前に箱を置きました。それぞれの御宅で、「もううちの子どもも大きくなったし、昔の絵本はいらないな。廃品回収に出そう」と思っておられる絵本を回収する箱(BOX)です。「地域エンパワねっと中央」の学生グループが設置しました。

■現在、11月と12月に、大津市の中央学区で「あつまれ! みんなで作る絵本館」というイベントを開催するための準備をしています。絵本好きの親子の皆さんに集まっていただき、交流の場を作ることを目指しています。みなさん、どうかご協力くださ〜い。瀬田キャンパスの6号館以外でも、「あつまれ! みんなで作る絵本館」の会場となる町家オフィス結」(滋賀県大津市京町1丁目1-46 / 077-528-2501)でも絵本を回収しています。

■イベントの当日、親子が集まる場を盛り上げてくださるボランティアの方も募集しています。お1人の方から「読み聞かせをしても良いですよ」と言っていただきました。素敵です〜、読み聞かせ。fbのお友達、お友達のお知り合いの方で、やってみたいという方、いらっしゃいませんでしょうか。ご連絡ください。

■読み聞かせ以外にも、紙芝居、手品、やってもいいよという方、ご連絡くだい。私もやってみようかなと思っていることがあります。あやとり…です(笑)。得意ではないのですが…。他にもけん玉だとか、コマだとか、いろいろ楽しみの場を作る方法ありますよね。あっ、そうだ。私の自宅には「カロム」があります。でも、持っているだけでやり方がわかりません。誰か、子どもたちに教えてくださいませんか。

ツワブキの開花と「現場主義入門」

■満開になるまで待てば良いのに…。でも、咲き始めたら嬉しくてなったので、投稿いたしまいます。我が家の庭のツワブキ、花が咲き始めました。花が咲くには、まだ、ちょっと気温が高いような気がするんですが、とにかく咲き始めました。ツワブキが咲くと、結構、いろんな昆虫が集まってくるんですよね。我が家の庭には、9箇所に植えてあるので、これからが楽しみです。

■まあ、そういうことで、木曜日の朝は、この写真を撮って、午後、3験限の「現場主義入門」という講義の準備に取り組みました。ツワブキと全然関係ありませんが…。龍谷大学社会学部では、「理論と実践の統合的学修」(「現場主義」)を重視しており、そのことを体現する教育プログラムとして、2020年度、「社会共生実践プログラム」を開設しました。ということで、今年は2年目になります。「学生と地域との協働を通した社会共生」を学びのテーマとし、1~3年次に開講される講義科目群、2~4年次に開講される実習を系統的に履修しながら、理論と実践を円環的に学ぶことができるようになっています。この「社会共生実践プログラム」の1年次「基礎科目」のなかにの「現場主義入門」があります。昨年はこの「現場主義入門」の授業の立ち上げに頑張って取り組んでこられた猪瀬優理先生がご担当でしたが、猪瀬先生が今年度は研究専念の年ということで、「代打」で私が担当しています。本当は、もっと若い先生に担当していただいた方が良いとは思うのですが、「社会共生実習」や地域連携に長年取り組んできたことから、自ら立候補して今年度は私が担当させていただくことにしました。

■さてさて、そういうわけで午前中の準備を済ませて昼飯をかき込み、昼からのオンラインの講義に臨みました。自宅の書斎からです。ところが、です。zoomの操作でいろいろトラブってしまいました…。講義のスタートが遅れてしまいました(トラウマ級…すぐに忘れるかな)。悲しい。準備した講義内容を全て話せなくて残念。まあ、仕方がないですね。次回からは、対面式授業になります。そこで挽回します。この日は、「現場主義入門」の後は、大学院生の指導。そのあとは、夕飯の買い物と夕飯を済ませて、晩はゼミ生の卒論指導。こちらもzoomです。たいしたことやっていないんですけど、こうやって一日が終わりました。

書評をもとにディスカッション

■火曜日の4限は3回生後期の「社会学演習IB」です。3回生ゼミの夏期休暇中の宿題は、「卒論につながる」、あるいは「卒論で取り組むテーマを深めることのできる書籍」を2冊を熟読し、それらの書評を書くことでした。それらの書評は、すでにクラウド型教育支援サービス「manaba」にアップしてもらっています。火曜日は、そのmanabaの書評をもとにグループワークをしてもらいました。お互いに、夏期休暇中に格闘した?!書籍の紹介を行い、その紹介をもとにディスカッション行ってもらいました。みんなスマホを覗いていますが、manabaにアップした書評を読んでいるところです。帰宅後は、manabaにアップされたそれぞれの書評に短いコメントを書いてもらうことにしています。

■こうやって少人数になると、自由闊達にディスカッションできるのですが、全員一同でとなると、なかなか自分からは発言ができません。今日は3人単位でディスカッションしてもらっていますが、5人までだと大丈夫かな。後期から、教室には、空気を強制的に排出するサーキュレーターと二酸化炭素の濃度を測定する機械が置かれていました。寒くなる前に、コロナも一定程度収束してくれると良いのですが。

今の日本へ・・・真鍋氏「もっと好奇心で進める研究を」

■ノーベル物理学賞真鍋さんは、「アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけたくはありませんが、私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています。おそらく、私のような研究者にとっては。好きな研究を何でもできるからです」と述べています。

■また、真鍋さんは、「好奇心」が大切だということを何度も言っておられます。いかにも自然科学者らしいなあ…と思います。自分自身が、とにかく知りたい、とにかく明らかにしたいというような、止むに止まれぬ純粋な「好奇心」から始まる研究は、日本ではなかなか認められない…ということを指摘されているように思います。もしそうならば、「そんな研究をしていてはダメだ」とか言われて、知らないうちに指導的な立場の研究者や、そのような研究者を含む周りの研究者達に認められることを目的とするような研究をしてしまっている(日本社会でよく言われる同調圧力の中で)…ということなのかもしれません。だから流行りの研究に流されてしまうし、学会内のつまらぬ「政治」が気になるわけです。また、金太郎飴のような似たり寄ったりの研究ばかりになってしまう。独創的な研究ができなくなる。そういうことなのでしょうかね、たぶん。真鍋さんは、自然科学分野の方ですが、これは自然科学分野以外でも、全てではないにしても、当てはまることのような気がします。口を濁してしまいますが。

■もっとも、真鍋さんのばあいは、様々な記事を読んで感じることは、世界的な独創的な研究をめざそうなんて野心を持っておられたわけではなく、「好奇心」でとことん研究をしたてきたことが、結果として独創的になっているということなのかなと思います。だから、ノーベル賞も「好奇心」の後から勝手についてきたのかもしれません。そこが素敵だなと思います。

220,000アクセス感謝!!

◼︎アクセスカウンターが、「220,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「210,000」を超えたのは2021年7月4日でした。「190,000」から「200,000」までは「134日」、「200,000」から「210,000」までは「154日」かかりました。今回、「210,000」から「220,000」までは「97日」でした。どうしたわけか、最近は平均して毎日100人前後の方達にご覧いただいています。そのようなわけで短期間でアクセスカウンターが10,000増えました。どのような方達がご覧くださっているのか、私にはわかりません。毎日、1人の大学教員の日常を日記のようにアップしているだけなのですが…。でも、ご覧いただき嬉しいです。アクセスしてくださった皆様には、心より感謝いたします。

「第28回夕照コンサート」をオンライン配信いたします!

こんにちは!

2021年10月16日(土)に龍谷大学吹奏楽部YouTubeチャンネルにて、

「第28回夕照コンサート」をオンライン配信いたします!

時刻は15:00~16:30を予定しており14:45より配信開始です!

クラシック曲からポップス曲まで幅広く演奏いたしますので、画面の前で一緒に楽しみましょう! pic.twitter.com/4nIbsoSDPc— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 2, 2021

■龍谷大学吹奏楽部、コロナ感染拡大の中で十分な練習をすることもできませんでしたが、今年は、龍谷大学が主催する「夕照コンサート」で演奏いたします。前回の第27回夕照コンサートは、2019年に開催されました。そうなんです、昨年はコロナのために中止になったのです。前回の2019年は、来場者約2,100名、演奏者約700名、運営スタッフ約200名、合計約3,000名の方達が参加して開催されました。また、その年は、瀬田学舎開学30周年ということで、そのことを記念して龍谷大学の同窓生でもある つじあやのさん にもご出演いただきました。盛り上がりました。

■2019年は、私が吹奏楽部の部長になって初めて年でした。私が龍谷大学に勤務したのは2004年です。定期演奏会やサマーコンサートは楽しませていただいてきましたが、「夕照コンサート」は初めての経験でした。部長に就任したということもあり、仕事として初めて行ったわけですが、定期演奏会やコンサートとはまた違った感動がありました。前回の一昨年の夕照コンサートでは、玉川中学、瀬田中学、瀬田北中学、東大津高校、玉川高校、近江兄弟社高校、草津東高校、石山高校、龍谷大学附属平安高校の吹奏楽部の皆さんが演奏されました。すごいですよね。今回は、コロナ感染の中、石山高校、玉川高校、草津東高校の吹奏楽部の皆さんにオンラインにより演奏をしていただきます。ありがとうございます。来年の第29回では、またたくさんの中高の吹奏楽部の皆さんにライブで演奏をしていただけたらと思います。