同世代の訃報

■先日のことになります。約40年ぶりに、大学時代のサークルの仲間Sくんと、SNSを通じてつながることができました。facebookをはじめとして、SNSは同窓生と再会する機会を与えてくれます。大学時代のサークルにも同窓会組織があるのですが、Sくんはそのような同窓組織ともずっとつながっていませんでした。大学を卒業してからは、仕事や生活に一生懸命だとそのような余裕がなくなります。私自身もそうでした。ましてやSくんは同窓生がたくさん暮らしている関西ではなく、遠く離れた地域で仕事をしていましたから余計にそうなりますね。Sくんの場合は、仕事を定年退職したことが、同窓生とつながるきっかけになったのかもしれません。そのSくんが、「先輩のTさんに、学生時代に大変お世話になったんだけれど、どうしているか知っている?」と尋ねてきました。これは、facebookの後でつながったLINEによるやりとりでした。

■さて、SくんからTさんの近況を聞かれたわけですが、私自身もTさんが卒業されてからのことは、全く伝わってきていませんでした。ということで、Tさんと同級生の先輩にもお聞きしてみましたが、ご存知ありませんでした。そうしているうちに、Sくん自身から再び連絡がありました。2年前に病死されていたというのです。そのことを聞いて、私たち同級生は一様にシッョクを受けました。同級生の1人は、「僕の周囲でも、ぽつりぽつりと同世代の人の訃報が増えつつあります」とLINEで述べていました。

■そして、そのすぐ後のことになります。高校時代の同級生Kくんが亡くなったという情報が届きました。これもLINEでした。Kくんとはクラスも違うし、高校時代は特につながりはなかったのですが、私が40数年ぶりに高校の同窓会につながるときに、いろいろ配慮をしてくださいました。感謝の気持ちでいっぱいでした。その同級生が突然亡くなったのです。どうして亡くなったのかはよくわかりません。同窓会のために尽力されておられました。非常に悲しく、残念です。統計的なデータをきちんと確認したわけではありませんが、一般に、還暦を超えたあたりから、人口は少しずつ減り方が急になっていきます。言い方を変えると、死亡率が還暦を超えたあたりから上昇し始めるのです。しかも、70歳を超えると加速度を増していくようになります。そのような現実を知っておくことは、非常に大切なことかと思います。

■私は人口学的なことはよくわかりませんが、過去のシミュレーションによれば、今年2020年は、60〜64歳の男性の人口は約370万人、女性は約380万人となっています。5年後の2025年には、65〜69歳の男性の人口は約350万人、女性は約370万人。男性は、約20万人減少することになります。おそらく、病死が増えていくのではないかと思います。その5年後2030年は、今から10年後ですが、70〜75歳の男性は約325万人、女性は約360万人。男性の方が、亡くなる方が多いですね。よく知られていますが、平均寿命も男性の方が短いですしね。孫が成人する80歳のあたりまでは健康に生き延びて、一緒に呑みに行きたいという夢を持っていますが、どうなるのかはわかりません。5年ごとに、20万人を超える人が亡くなるのですから、その中に自分がいてもおかしくありません。

■こんなことを確認するのは、後ろ向きなことでしょうか。あるいは、意味のないことでしょうか。私はそうは思いません。このブログの投稿とほぼ同じ内容の投稿をfacebookにしたところ、私の同級生からは「私も最近、こうして人生が少しずつ整理されていくんだということを経験しました。その後から生活に対する思いが変わった気がします」とコメントをもらいました。本当にそうですね。仲間が亡くなることを通して、自分自身の人生を少しずつ整理していく…、とても大切なことだと思います。

書評でグループワーク(3回生ゼミ)

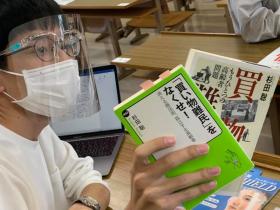

■3回生のゼミ。夏休みの宿題として、2冊の本を自分で選んで、その書評を書いてもらいました。今日は、その書評をもとにグループワークをしてもらっています。3密を避け、フェイスシールドをしてのグループワークです。

■授業では、クラウド型教育支援サービス manabaを活用しているので、書評もこのmanabaにアップしてもらいます。ということで、レジュメではなく、みんなスマホの画面を見ています。老眼のわたしには大変ですが…。自分の書いた書評をもとに、「この本の、ここが面白い❗️」と、同じグループになった人たちに熱く語ってもらいました。その報告に他のメンバーは、質問をしたり、感想を述べたりします。議論ではなく、報告者の主張を理解することを目的にしています。帰宅後も、manabaのリプライ機能を使って、それぞれの書評に短いコメントを書いてもらいます。

■通常、ゼミは「演習室」と呼ばれる小教室で行いますが、コロナ対策のために講義用の少し広い教室で行っています。ちょっと、やりにくいですが、仕方がありませんね。通常は、コロナ対策ということで、席が前後左右が重ならないように、また席に余裕がある場合は、少し離れて座るのですが、それではグループワークができませんので、マスクに加えてフェイスシールドをしているというわけです。

「鶺鴒鳴」(せきれいなく)

■万治元年・1658年創業の大津の酒蔵・平井商店さんの新酒、「浅茅生 鶺鴒鳴」が発売されています。無濾過生原酒ですので、酵母が生きています。酵母菌が糖を分解してアルコールと炭酸ガスが生まれます。ですから、蓋を開ける時にプシューっとなります。たくさんの蔵で無濾過生原酒が製造されています。それぞれに美味しいですが、この平井商店さんの「鶺鴒鳴」も美味しいですね〜。口当たりが良いので、ついつい飲み過ぎてしまいそうで、心配です。みなさんも是非お楽しみください。

■万治元年・1658年創業の大津の酒蔵・平井商店さんの新酒、「浅茅生 鶺鴒鳴」が発売されています。無濾過生原酒ですので、酵母が生きています。酵母菌が糖を分解してアルコールと炭酸ガスが生まれます。ですから、蓋を開ける時にプシューっとなります。たくさんの蔵で無濾過生原酒が製造されています。それぞれに美味しいですが、この平井商店さんの「鶺鴒鳴」も美味しいですね〜。口当たりが良いので、ついつい飲み過ぎてしまいそうで、心配です。みなさんも是非お楽しみください。

■ところで鶺鴒とは、野鳥のセキレイのことです。セキレイが鳴く…どういうことでしょうね。教養がなく、よくわかっていなかったのですが、俳諧・俳句の季語を集めて分類して、季語ごとに解説と例句を加えた書物「歳時記」の中に出てくるのです。『歳時記』の第四十四候が「鶺鴒鳴 (せきれいなく)」(9/12~9/16頃)なのだそうです。秋の始まり、セキレイが鳴く頃の新酒ですよ、ということなのでしょうね。

ミョウガと玄米

■先週末、朝食前に庭の世話をしました。ヒガンバナが満開になっていました。満足です。それから、もう収穫の時期は終わったと思っていたミョウガが芽を出していました。気が付きませんでした。花を咲かせているものもあります。花が咲くと、フガフガで美味しくなくなります。うっかりしていました。もうひとつ。先日、棚田で有名な仰木で栽培された無農薬の米(コシヒカリ)を発注していたのですが、先週の土曜日に届きました。新米です。玄米ですので、これから急いで家庭用の精米機を買うことになりました。精米機があると、1回に炊く量だけ精米することができます。米は精米するとすぐに酸化するので、精米したてが一番美味しいのです。

■仰木集落は、自宅の近くにある農村です。私が住んでいる住宅地と隣り合っている農村です。生産者と消費者が隣り合っているわけですね。週末、仰木の直売所に野菜を買いに行くことがありますが、もう少し仰木の農家の皆さんとつながることができないかなと考えていたところ、大変熱心に農業に取り組まれている尾崎考さんのことを知りました。今回の玄米は、尾崎さんから購入させていただきました。玄米には、尾崎さんのお手紙が添えられていました。「玄米でお届けするワケ。」、「お米の洗い方。」、「炊き上がったら。」、「私のこれからの課題。」について、尾崎さんのお考えが丁寧に説明されていました。尾崎さんは、もちろん野菜も栽培されているので、そちらも購入させて頂こうと思います。

■尾崎さんは、元ロックバンドでサックスを吹いておられたようですが、今は、仰木の農地で米と野菜を栽培されています。何かプロフィールから興味津々ということになりますね。いろいろお考えがあってのことだと思います。

コロナ禍の地域連携型教育プログラム

■毎週金曜日の2限は、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の授業が行われています。私が担当するのは、このプログラムの中のプロジェクト「地域エンパワねっと」です。この授業、コロナ禍のために、前期は最後に少しだけまち歩きをした程度で、ほとんどがzoomによる授業でした。地域連携型とは言いつつも、学生たちは具体的な活動を地域社会の中で行うことができませんでした。

■後期は、大学の危機管理が「レベル2」のままということもあり、学生たちは、今後、万全の対策をとって地域に出かけていきます。今日は、「地域エンパワねっと」の活動地域、瀬田東学区、中央地区(中央学区を中心とした市街地)のどちらを担当するのかを相談しました。希望を聞いたところ、バランス良く、両地域ともに5人程度になりました。いよいよ来週からです‼️

■写真は今日の授業の様子です。学生たちは、マスクとフェイスシールドでグループワークをしました。フェイスシールドは、授業終了後、除菌シートできちんと拭きます。使った除菌シートは、専用のゴミ箱に捨てられます。

庭のヒガンバナ

■今朝も早朝に目が覚めました。最近、生活のリズムかが早寝早起き、「朝型」になってきました。急ぎの仕事があって、早朝に、あるいはまだ真っ暗なうちに起きてその仕事に取り組んでいるうちに、生活のリズムが変わってしまったのです。追い立てられて仕事をするのって、やはり精神的によくないわけですが、「朝型」自体は悪いことではないので、これからも「朝型」でやっていければと思います。

■さて、今朝も一仕事をして庭に出てみました。たくさんのヒガンバナが開花していました。我が家の小さな庭では、この季節、毎年のようにヒガンバナが芽を伸ばしてくれているのですが、今年は、なかなかその兆候が現れませんでした。「ああ、今年は無理なのかな…」と諦めからていると、突然、ヒガンバナが芽を伸ばし始めました。どうも気温の変化が大きな要因になっているようです。グググッと気温が下がってこなければ、芽は出ないように思います。これは、あくまで主観的な意見でして、科学的な裏付けがあるわけではありません。我が家のヒガンバナは4箇所に分かれて咲いているのですが、芽の数を数えてみると、80数本ありました。昨年よりも増えているように思います。地面の中で球根が増えているのでしょうかね。このあたりについてもよくわかりません。植物の知識も、園芸の知識もありませんので…。郊外に行けば、たくさんのヒガンバナが咲いているわけですが、やはり自分の家の庭で咲くヒガンバナについては、格別のものがありますね。

■朝早くは、ヒガンバナの近くに植えてあるタマスダレはまだ花を閉じていましたが、出勤する頃には花弁を広げてくれていました。今年は、タマスダレの花もよく咲いています。何もしなくても、おそらくはこちらも球根で増えていくのではないかと思います。楽しみです。気になっているのはシバザクラ。もう少し手入れをしなくてはね。剪定をしなくてはいけないのですが、剪定は春に花が散った後にしなくてはいけません。今年はもうできません。来年ですね。

「オーパル」さんを訪問

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■まず最初に伺ったのは、湖西の琵琶湖畔にあるスポーツ・環境体験施設「オーパル」代表取締役の山脇秀錬さんです。「オーパル」について少しご紹介しますが、修学旅行等、学校向け琵琶湖体験学習 ・琵琶湖での活動を中心とした自然体験 ・カヌー(カヤック)、ウォーターボール、ウェイクボードなどのスクール ・ドラゴンボートの普及活動 ・子どもを対象としたレーシングカヌー教室などを事業として取り組んでおられます。

■さて、山脇さんには、まず「びわぽいんと」の進捗状況をご説明いたしました。「びわぽいんと」とは、facebookやこのブログでもご紹介してきましたが、琵琶湖の環境保全活動に取り組む諸団体がつながり支え合うための仕組みです。

オーパル

びわぽいんと

■「びわぽいんと」の進捗状況についてご説明したあと、「オーパル」に隣接する浜の様子を拝見させていただきました。今、琵琶湖の水位は低下しているわけですが、それなりの量の水草が漂着していました。また、浜に近いところにも水草が流れ着いていることが確認されました。それらの水草、腐敗すると大変臭くなります。しかし、水からあげて乾燥させれば、そのような悪臭はしません。しかも、土壌改良剤(水草堆肥)として利用することができます。

■今は「オーパル」さんだけで除去をされていますが、将来的には、このような水草の除去に環境ボランティアが参加することができないか、そして除去したのち乾燥させた水草を、地域の菜園の土壌改良剤として使えないか、そのあたりのことを「水宝山」や「琵琶故知新」としては活動の課題においています。活動のメインの浜は、堅田の真野浜になりますが、「オーパル」が管理されているこちらの浜についても、真野浜とは少し違ったスタイルで水草の有効利用を進めることができればと考えています。

■少し遠くを眺めると、東近江市からバスやってこれらた中学生の生徒さんたちが、「オーパル」のドラゴンボートに乗っておられるのが見えました。コロナ禍のために修学旅行に行けなかった代わりに、こうやって琵琶湖を楽しんでおられるようです。

【追記】■私は、琵琶湖の周囲にある個々の浜と、そこに隣接するコミュニティや地域の実情に応じて、漂着する水草の有効利用の仕組みがあって良いと思っています。また、そうでないといけないと思っています。そのような水草有効利用の仕組みを「小さな循環」と呼んでいます。外部から「小さな循環」を繋いで「大きな循環」にしてやろう…などとは思ってはいけません。「小さな循環」の中で参加される皆さんにとっての参加することの「意味」がきちんと担保されることが非常に重要だからです。「小さな循環」は小さいままで良いし、それが大切だと思うのです。その上で、異なる多様な「小さな循環」と緩やかにどう連帯していくかが問われることになります。

■このような「小さな循環」とは別に、「大きな循環」があっても良いと思います。毎年、滋賀県が刈り取り船で南湖の水草を刈り取っています。大量の水草を刈り取っています。それらの大量の水草は陸地で乾燥させ、無料で配布されていたと思います。税金を使って刈り取っているので、刈り取った水草をどういう仕組みで有効利用していくのか、そこには様々な制約条件があるのではないかと思います。理想を言えば、刈り取った水草から生まれた経済的価値を、刈り取りの費用に還元していくような社会的仕組みができて欲しいと思います。

孫からのメッセージ

■私には2人の孫がいます。先日のこと、その孫たちから葉書でメッセージが届きました。「敬老の日」だったからです。といっても、3歳と0歳の孫は字を書くことができません。娘が代筆?!で送ってくれました。字は書けないけれど、足形を葉書に貼り付けて送ってくれました。嬉しいな〜。上の孫の足形は、葉書の大きギリギリでおさまっていますが、来年は無理のような気がします。来年は、どんな形でメッセージが届くのでしょうね。楽しみです。

■私には2人の孫がいます。先日のこと、その孫たちから葉書でメッセージが届きました。「敬老の日」だったからです。といっても、3歳と0歳の孫は字を書くことができません。娘が代筆?!で送ってくれました。字は書けないけれど、足形を葉書に貼り付けて送ってくれました。嬉しいな〜。上の孫の足形は、葉書の大きギリギリでおさまっていますが、来年は無理のような気がします。来年は、どんな形でメッセージが届くのでしょうね。楽しみです。

■私は62歳ですし、可愛がっている2人の孫から「敬老の日」でお祝いをもらうことはとっても嬉しいことなのですが、同時に「敬老」の対象になることに、まだどこかで違和感を感じている自分がいるような気がしました。歳を取ることを素直に受け入れていたつもりでした。人生の最期に向けて少しずつ歩みを進めていたつもりだったのですが、そのような自分に抵抗する別の自分が、まだどこかに潜んでいるようですね。ちょっと驚きました。

■このことと関係することです。少し前にことになりますが、詩人の伊藤比呂美さんのTweetを見て、「人ごとではないよな〜」と思いました。伊藤さんだけでなく、自分自身に対する自己認識と、周りの人たちからの認識との間にはギャップがありますよね。

保険がなんとかというお役所から封筒がきて、あけたら介護保険証が入っていたので、とっさに「あれ、お父さんとっくに死んじゃったんだけど」と思って、自分のだというのに気がついた。ちょっとショックで、お父さんに話したかった。

保険がなんとかというお役所から封筒がきて、あけたら介護保険証が入っていたので、とっさに「あれ、お父さんとっくに死んじゃったんだけど」と思って、自分のだというのに気がついた。ちょっとショックで、お父さんに話したかった。

— 伊藤比呂美 (@itoseisakusho) September 21, 2020

大学のコロナ感染対策

■昨日の朝、大学のバス停に到着した時、まずはこの2つを受け取りました。ひとつは感染予防のためのガイドライン。小さいものです。いつも持ち運びができるようになっています。通学・通勤の鞄の中にいつも入れておくためでしょう。そして、1人1個の除菌用のシート。これも助かりますね。もちろん、キャンパスに入る時はマスク着用です。これは絶対に。そして、建物の中に入る時には、まず手の消毒をして、その後、職員証をカードリーダーで読み取らせて、熱を測って…と一連の対策が続きます。建物の階段はすれ違わないように、上り専用と下り専用に分けられています。教室も前後左右隣あわないようにして、加えて座席指定となっています。学生にはスマホを通じて、この授業か、この教室のこの座席に座ってくださいと通知がいくのです。結構、厳重に対策をしているように思います。この一連の対策を陣頭になって取り組まれてきた職員さんとは親しいので、いろいろ苦労話をお聞かせいただきました。心より感謝いたします。

■昨日の朝、大学のバス停に到着した時、まずはこの2つを受け取りました。ひとつは感染予防のためのガイドライン。小さいものです。いつも持ち運びができるようになっています。通学・通勤の鞄の中にいつも入れておくためでしょう。そして、1人1個の除菌用のシート。これも助かりますね。もちろん、キャンパスに入る時はマスク着用です。これは絶対に。そして、建物の中に入る時には、まず手の消毒をして、その後、職員証をカードリーダーで読み取らせて、熱を測って…と一連の対策が続きます。建物の階段はすれ違わないように、上り専用と下り専用に分けられています。教室も前後左右隣あわないようにして、加えて座席指定となっています。学生にはスマホを通じて、この授業か、この教室のこの座席に座ってくださいと通知がいくのです。結構、厳重に対策をしているように思います。この一連の対策を陣頭になって取り組まれてきた職員さんとは親しいので、いろいろ苦労話をお聞かせいただきました。心より感謝いたします。

■このようなコロナ対策の一環という意味もあり、新しくJR大津駅と瀬田キャンパスをつなぐシャトルバスの運行が始まりました。これまで、瀬田キャンバスとJR瀬田駅・石山駅・南草津駅をつなぐ路線バスは運行していたのですが、特に、JR瀬田駅に通学する学生の皆さんが集中するので、分散してもらうためにこのような対策を講じたのです。JR瀬田駅は新快速は停車しませんが、JR大津駅は新快速が停車します。大阪や京都方面から通学する学生の皆さんには、大変都合が良いようです。基本的には学生の皆さんが優先のようですが、空いていれば乗車しても構いませんよと担当の職員さんからお聞きしたので、昨日は、帰宅時に利用させていただきました。瀬田キャンパスとJR大津駅との間は、名神高速道路を利用します。何か事故等のトラブルで渋滞しない限り、スムースに移動することができます。

初秋の庭

■初秋の庭。シオンが小さな紫の花をどんどん咲かせてくれています。適当な高さに剪定したので、今年は鑑賞しやすいです。また、その姿も可愛らしい。昨年は、2mを超えていました。シオンは、別名、オニノシコグサ(鬼の醜草)といいます。何もしないと、背丈は2mを超えることになります。そんなに大きくなってしまうから、オニノシコグサなんて名前をつけられてしまうのかもしれませんね。

■初秋の庭。シオンが小さな紫の花をどんどん咲かせてくれています。適当な高さに剪定したので、今年は鑑賞しやすいです。また、その姿も可愛らしい。昨年は、2mを超えていました。シオンは、別名、オニノシコグサ(鬼の醜草)といいます。何もしないと、背丈は2mを超えることになります。そんなに大きくなってしまうから、オニノシコグサなんて名前をつけられてしまうのかもしれませんね。

■庭のあちこちにヤブランが植えてあります。今年は、例年になくよく花を咲かせてくれています。ハギも咲き始めました。ハギ が咲くと秋を感じますね。「秋の七草」のひとつですし。プランターに種を撒いたコスモスも成長していますが、このまま順調に大きくなって最後に花を咲かせてくれるかな。種を撒いた時期が少し遅かったので、うまく咲いてくれるかどうかちょっと心配しています。

■うちの庭にはどこからか雑草の類が侵入してきます。風、鳥、昆虫、人の足について…いろいろだと思います。そのような雑草の中で、どれが雑草でどれが雑草でないのかの線引きは、大変恣意的です。人間の側(この場合は私)の都合です。たとえば、ミズヒキ。里山っぽい雰囲気もあり、適当に残しています。他はすべて抜き取っています。しかし、小さな種が飛びちると庭中に繁茂することになります。ホトトギス。小さいですが、なかなか魅力的な花が咲きます。拡大してみるとよくわかります。これも剪定しながら残しています。

■しかし、見つけたらすべて引っこ抜いてしまうものもあります。たとえば、メヒシバ。増え方が尋常ではありません。見つけ次第、抜いてしまいます。生物学的に見れば興味深いのですが、ガーデニングの観点からすると邪魔者です。ずいぶん雑草の類の中でも差があります。「これは差別だ」とメヒシバから抗議されそうです。微妙なところが、ツユクサです。私が子どもの頃は、至る所に生えている普通の雑草でした。私の個人的な感じ方かもしれませんが、最近はかつてほど頻繁に見かけなくなりました。今の家に暮らして5年目になりますが、これまではツユクサを見かけたことがありません。今年、初めて目にしました。可愛らしい花を咲かせます。咲かせておこうか、抜いてしまおうか…ちょっと悩みました。その上で、駆除しました。駆除という言葉、ちょっと嫌な感じではありますね。抜いてしまいました。

■それから、小さな木の芽のようなものが、庭のあちこちに生えているのです。なんという名前が付いているのかな…と思って調べてみると、なんとシマトネリコでした。うちの一番大きな樹はシマトネリコなんです。トネリコの仲間、種子は翼果(よくか)といってへら形の形状をした翼を持っていて、風の力で遠くまで拡散するようです。親木から遠く離れたところまで広範囲に拡散するわけですね。昨年は、シマトネリコの花を咲かせて、そのままにしていたので、種が散らばったのか。なるほど…です。

■我が家の彼岸花、いつもならばすでに花を咲かせているか、芽を伸ばして開花直前か…なんですが、今年はもうダメかな…と諦めかけていました。朝、毎年彼岸花が咲いているあたりを観察すると、なんと、芽が出ていました。嬉しいです。ここ以外にも、あと数箇所。気温がぐっと下がって涼しくなると芽を伸ばして花を咲かせるようです。