『日経グローカル」誌の取材

■日本経済新聞の雑誌『日経グローカル』の「大学、地域を拓く」のコーナーで、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」のことを紹介していただけることになりました。『日経グローカル』は、日本経済新聞社と日経産業消費研究所(現在は編集局産業地域研究所)が、地域創造のための専門情報誌として、2004年4月に創刊しましたものです。研究会ではfacebookで情報発信をしているのですが、こちらの雑誌の記者さんが、それらのfacebookの記事をお読みになり、私たちの活動に関心をもっていただけたようです。ありがたいことです。

■最近、老母の介護を含め、もう「必死のパッチ」「危機一髪」の日々が続いており、「北船路米づくり研究会」の活動も学生たちにまかせっきりになっています。まずいなと思いながらも、にっちもさっちも動きが取れない状態が続いています。「北船路米づくり研究会」、学生が主体性をもって取り組む活動ではありますが、その時々は適切な指導をもっとしなくてはならないのですが…なかなか難しい状況です。指導が足らなくなっているな…と不安になっています。そのような状況のとろこに取材の依頼があったのです。取材は、4年生のゼミが終わったあとに行われました。記者さんのインタビューにゼミ生たちが答えるのを見ながら、時々、追加の説明をしたりと余計なこともしてしまいました。そうです、学生が主体性をもって取り組むべき活動ですからね。この日は、学生たちへの取材でしたが、来週の火曜日は、私が取材を受けるとになっています。

介護のこと

▪︎年をとっと母は、先月から2回入退院を繰り返し、一人暮らしが難しい…というか、危険になっていました。昨日、本人もやっと納得して介護老人保健施設に入所し、リハビリに取り組むことになりました。家族としては、とりあえず少し安心できることになりました。施設への入所はもちろんのこと、デイケアサービスさえも、どれだけ説得しようが全く受け付けなかったのですが、本人も「こら、あかんわ」と思ったようです。もちろん、これからも週1回は、老母の所に通うことに変わりはありません。

▪︎今回の老母の介護老人保健施設への入所にあたっては、ケアマネージャーさんや施設の職員の皆さんなど福祉関係の皆さんに、大変お世話になりました。有優れたケアマネージャーさんのおかげで、スムースに施設に入所することができました。本当に、助かりました。また、私の抱えた状況を受け止めていただいた、職場の教員や事務職員の皆さんにも大変お世話になりました。本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。もちろん、妻や家族にも感謝です。1人では、とても背負いきれませんでした。

▪︎昨日は、妻と2人で母親を介護老人保健施設に午前中に入所させましたが、午後からも施設には妻が残り、母に付き添ってくれました。おかげで、私は、午後4〜6限の授業になんとか間に合わせることができました。ということで、滋賀の瀬田キャンパスへの移動のさい、阪急梅田三番街で「インデアンカレー」をいただきした。いつも、老母宅に通うときに食べていたカレーです。辛いカレーをいただき、気合が入りました!! 個人的な意見ですが、「介護にはインデアンカレー」だと思います。いつものように、「ルー大盛り&卵」を注文しました。

金才賢教授が小佐治を訪問

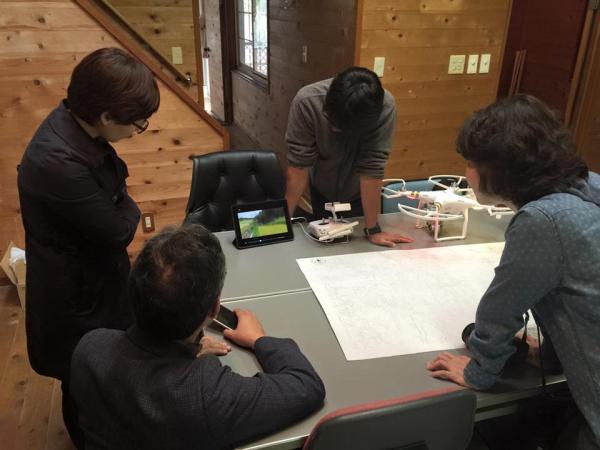

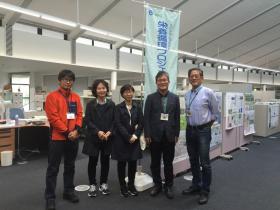

▪︎10月10日の出来事です。ここしばらくのあいだ、母親の介護の問題でてんやわんや…。なかなか更新することができませんでした。しばらく、まだ、この忙しさが続くため、なかなか更新できないと思いますが、写真と短いキャプションだけでもアップできればと思います。この2枚の写真、10日に、韓国にある建国大学の金才賢先生と研究員のみなさんが、参加している総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの調査地である、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治を訪問されたときのものです。水田やその周囲で生物多様性を育むための活動や実験等について、現地で説明させていただきました。また、小佐治に開設したフィールドステーションもご案内させていただきました。上の写真は、小佐治神社の神饌田の前で撮影したものです。すでに神饌田での稲刈りは終わっているようですが、韓国にはない風景であることから、興味深く見学されていました。下の写真は、フィールドステーションで、PD研究員の浅野さんから説明を受けているところです。ドローンを飛ばして撮影した画像をご覧になっています。私たちの研究プロジェクトでは、ドローンのカメラ、ウエアラブルカメラ、水中カメラ等を駆使して、鳥の目・人の目・虫の目からみた小佐治の四季を動画作品にまとめる予定にしています。

金才賢先生(韓国・建国大学)の来日

▪︎8日(木)、韓国のソウルにある建国大学から金才賢先生が来日されました。金先生は、大規模な干拓が行われたセマングム地域の環境保全に関する巨大プロジェクトに参加されていますが、そのプロジェクトの参考にしたいと、滋賀県の取り組みに関して聞き取り調査に来られたのです。プロジェクトに一緒に取り組む研究員の方たちとご一緒です。私は、今回の調査のアレンジとアテンドをさせていただきました。

▪︎8日(木)、韓国のソウルにある建国大学から金才賢先生が来日されました。金先生は、大規模な干拓が行われたセマングム地域の環境保全に関する巨大プロジェクトに参加されていますが、そのプロジェクトの参考にしたいと、滋賀県の取り組みに関して聞き取り調査に来られたのです。プロジェクトに一緒に取り組む研究員の方たちとご一緒です。私は、今回の調査のアレンジとアテンドをさせていただきました。

▪︎8日(木)は、金先生方はお昼過ぎに京都に到着されましたが、休む間も無く、すぐに聞き取りに出かけることになりました。出かけた先は、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターです。センターでは、「琵琶湖総合保全計画」=「マザーレイク21」の第2期計画と、その計画との関連で実施されている「マザーレイクフォーラム」や「びわコミ会議」が生み出されきたプロセスや運営等について説明していただきました。説明していただいたのは、研究員の佐藤祐一さんです。私自身も、佐藤さんと一緒に、「マザーレイク21」第2期計画や「マザーレイクフォーラム」づくりに関わってきたこともあり、金先生の聞き取り調査を横で拝聴しながら、改めて自分がかわかってきたことを「復習」するような感じになりました。センターの次は、滋賀県庁に移動しました。こちらでは、農林水産部の「食のブランド推進課」の職員の南参事に、「環境こだわり農産物」に関してお話しを伺いました。特に、直接支払制度に関連して細かくお話しを伺うことができました。私自身も勉強になりました。センターも滋賀県庁でも、資料にもとづき、それぞれ2時間近く丁寧にご説明いただきました。本当に、ありがとうございました。

▪︎翌日、9日(金)の午前中は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、私がコアメンバーとして参加しているこの研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の概要について説明させていただきました。それに加えて、地球研のプロジェクト研究の仕組みや、地球研が取り組んでいる「超学際」という考え方、さらにはその「超学際」を推し進めようとしている地球環境研究の国際プログラム「Future Earth」等についても説明させていただきました。本日10日は、私たちの地球研のプロジェクトのフィールドにご案内することになっています。

▪︎今回、金先生が来日調査されたのには、理由があります。セマングムでの巨大プロジェクトが、研究者や行政によるトップダウン方式で進められています。また、学問分野としても工学分野が中心となっています。しかし、金先生ご自身は、そのような状況を問題視しておられます。多様な住民がステークホルダーとして参加する「環境ガバナンス」を必要性を痛感されているのです。今回の聞き取り調査が、韓国のプロジェクトにとって、何か良い刺激になればと思っています。

▪︎8日の晩は、私の行きつけの居酒屋、大津駅前の「利やん」で歓迎会も開催させていただきました。「利やん」の料理や、お店の雰囲気を楽しんでいただきました。「利やん」では、新しい焼酎の一升瓶をキープするたびに、周りの方たちと記念写真を撮ってパウチカードにしてぶら下げていくようなシステムになっています。金先生は「利やん」は2回目なので(昨年の秋に来店されています)、このシステムにつしいてご存知でした。研究員の方たちに、一升瓶をキープするたびに、「思い出」が溜まっていくのだよと説明されると、お2人ともいたく納得されていました。「韓国の居酒屋でも、このシステムを導入するべきだ!」などと盛り上がりました。写真ですが、新しい焼酎をキープしたので、記念写真を撮りました。これもパウチカードになります。じつは、まだ前の一升瓶に焼酎が残っていたのですが、「利やん」のマスターの「新しい焼酎をキープして写真を撮ってはどう?かまへんよ」とのお計らいで、今回の金先生の来店も、パウチカードの「思い出」にすることができました。マスター、ありがとうございました。

▪︎8日の晩は、私の行きつけの居酒屋、大津駅前の「利やん」で歓迎会も開催させていただきました。「利やん」の料理や、お店の雰囲気を楽しんでいただきました。「利やん」では、新しい焼酎の一升瓶をキープするたびに、周りの方たちと記念写真を撮ってパウチカードにしてぶら下げていくようなシステムになっています。金先生は「利やん」は2回目なので(昨年の秋に来店されています)、このシステムにつしいてご存知でした。研究員の方たちに、一升瓶をキープするたびに、「思い出」が溜まっていくのだよと説明されると、お2人ともいたく納得されていました。「韓国の居酒屋でも、このシステムを導入するべきだ!」などと盛り上がりました。写真ですが、新しい焼酎をキープしたので、記念写真を撮りました。これもパウチカードになります。じつは、まだ前の一升瓶に焼酎が残っていたのですが、「利やん」のマスターの「新しい焼酎をキープして写真を撮ってはどう?かまへんよ」とのお計らいで、今回の金先生の来店も、パウチカードの「思い出」にすることができました。マスター、ありがとうございました。

赤松学長と中島岳志さんとの対談

▪︎龍谷大学の広報誌『龍谷』の学長対談、北海道大学の政治学者・中島岳志さんとの対談です。以下は、私にとってのメモのようなものです。

・真理の唯一性とともに、真理に至る道の複数性を、同時にいかに追求できるか。

・多元性について、欧米は、それぞれがただ並び立っている、それを認め合いましょう、という相対主義的な考え方。でもアジアの哲学では、最後のところのメタレベルは一つなんだと言っている。こういった一元的な多元性をみとめる枠組みが、アジアの長い伝統のなかで出てきた思想にあります。これをいかに位置づけ直す事ができるかですよね。

・多元主義的一元論のようなあり方も、構想できそうですよね。それによって外交面で もすこしは視野が広がっていくような気がします。仏教界も積極的に現代へ提言をしていくことが必要かなと思っています。

・縁によって自己がどんどん変わりゆく、その現象を引き受けるのが私なのだ、というのが、おそらく仏教の一つのエッセンスだと思うんですが、これで私はとても楽になったんです。絶対的な変わりようのない私はいないんですよね。

・仏教を起点にすることで、人間の欲求を見つめ直し、自己の実体化をやわらかく見つめ直すことができる。現代人にとっての考え方の切り口として、仏教は一つの有効なものではないかと思っています。

・新しい共同性のあり方を、仏教の考え方からつくっていける人材が現れてほしいと強く思います。

・インドや中国や中央アジアとの関係性のプラットホームという点と、現代社会の課題解決への試みみたいなものが、仏教という柱によってうまく融合することができるならいいなあと強く思います。

老いのレッスン

▪︎プライベートなことで恐縮ですが、老母が先月、そして今月と続けて2回も入院をしました。現在も入院中です。深刻な病気ではないのですが、これからこういった入退院が繰り返されるのではないかと心配しています。父は2009年に肺癌で亡くなりましたが、そのとき、約1年間の父の看病をして、最期を看取りました。医師からも、もう助かる見込みはないと聞かされていました。そのことを前提に覚悟ができていました。父が亡くなったあと、母の世話をずっと続けています。介護保険でヘルパーさんに毎日来ていただくとともに、週に1回ですが、母の世話をしにでかけています。少しずつ老いて弱っていく母の世話は、父のときとはまた別の大変さがあります。現在は、介護保険のサービスがあるからなんとかやっていくことができますが、もし、昔のようにそのような仕組みがなかったらとても仕事との両立ができません。現在の福祉の制度を本当にありがたいと思います。

▪︎母の自宅にある自治体では、一人暮らしの高齢者に緊急通報装置を貸し出しています。ボタンを押すと、ケアサポート会社に連絡がいくことになっています。今回、母は体が動かなくなってこのスイッチを押しました。すぐに、東京にあるセンターが折り返し電話をして連絡を取ろうとしましたが、体が動かないので電話を取ることができません。センターからは両隣りの御宅に連絡が入り、様子をみにいってくださいました。家の中からは声がするので、母がお世話になっているケアマネージャーさんに連絡を入れてくださいました。ケアマネージャーさんには、鍵をお渡ししているので、緊急に駆けつけてくださり、家のなかに入って対応をしてくださいました。緊急通報があって返事がないと、自動的に救急車の要請が行われる規則になっているのですが、ケアマネージャーさんに介助していただき、その救急車に乗って緊急に入院することができました。何重にも、母を見守る仕組みがあるわけですね。私の方にも、ケアサポート会社からすぐに連絡がありました。私に連絡が届いたのは、奈良の自宅から大津の瀬田キャンパスに向かっている途中でした。そのあと、ケアマネージャーさんと何度も連絡をとりながら、母が運ばれた病院まで駆けつけることができました。本当に、ありがたいと思いました。

▪︎少しずつ老いが進み身体が弱っているわけですが、母は自宅で暮らすことを一番に希望しています。施設に入るという選択もあるのですが、それについては頑として受け付けません。最後まで自宅で暮らしたいのです。妻ともいろいろ話しをしましたが、その気持ちを尊重することにしています。住み慣れた自宅で人生の最期まで暮らせることが大切だと思うからです。父のときとはまた別の形ですが、何かあったときの覚悟はできています。ただし、息子としての希望は、自宅で転倒しないように、筋力をできるかぎり維持して欲しく、デイケアサービスやリハビリに通ってほしいのですが…。なかなか厳しいものがあります。

▪︎写真は、本文の内容と関係がありません。母が入院している病院に行くときに、JR大阪駅で撮ったものです。「時空の広場」(ときのひろば)です。母の世話をしなくてもよかったら、もっといろいろ自分のやりたいことができるのに…と、心の中のどろこかで思わないわけではありませんが、親の介護は、あまり深刻に考えず、あるいは何も考えずに淡々とやっていくことが大切だと思っています。父を看取り、母の世話をしながら、老いのレッスンを受けているのだなと思うようにしています。目の前に起こっていることは、いずれ自分にもやってくることなのですから。刻々と時間は自分自信の本当の老いに向かって進んでいるのです。一歩ずつ、老いの階段を登っているのです。

龍谷大学「世界仏教文化研究センター」のwebサイトオープン

▪︎今年度4月に開設された龍谷大学「世界仏教文化研究センター」のwebサイトがオープンしました。ご覧いただければと思います。なお、以下のリーフレットのPDFファイルもご覧いただければと思います。

博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんの歓迎会

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

▪︎私自身は、このような仏教文化の研究に関しては、まったくの素人です。昨晩は、研究部長として出席させていただきました。お隣りの席は、宗教部長の楠先生でした。私の方から、いろいろ頓珍漢な質問をしてしまい、楠先生を困らせたのではないかと思います。私自身は、大変勉強になりました。楽しかったです。しかし、同時に、ひさしぶりにかなり飲みすぎました。今朝、iPhone6の写真をみると、上のような写真を撮っていました。このような写真を撮った記憶がありません。写っているのは、楠淳證先生と博士研究員の方です。また、このような機会があったらと思います。せっかく龍谷大学に勤務しているのですから、もっと仏教や宗教のことについて、いろいろ勉強したいものです。

「生物多様性」と「幸せ」に関する研究

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎プロジェクトを進捗させていくことに関しては、いろいろ悩むことが多く、辛い思いをしていたのですが、少し気持ちが楽になりました。大学の研究部の仕事、老母の介護、その他にもやらなくてはいけないことが山積し、重苦しい気持ちがずっと続いていましたが、少し食欲も出てきたかな…。ということで、京都大学のキャンパス内にある「カンフォーラ」というカフェレストランに行きました。正門を入って左側にあります。ここで有名な「総長カレー」をいただきました。私のなかでは、やはり大阪の「インデアンカレー」が一番なのですが、「総長カレー」も美味しくいただくことができました。

滋賀県ヨシ群落保全審議会のこと

■大学教員の責務として、地域社会からご依頼については、できるだけ引き受けることにしています。滋賀県や大津市の審議会や委員会、そして民間の財団等の委員会で委員を務めています。今回、2年間の予定で「滋賀県ヨシ群落保全審議会」の委員を務めることになりました。しっかり委員としての役目を果たしたいと思います。また、琵琶湖の環境保全にかかわっておられる委員の皆さんとの交流が深まればと思っています。よろしくお願いいたします。

■話は変わりますが、先月の9月末に、琵琶湖の保全と再生のため国が財政支援をする議員立法「琵琶湖再生法」が成立しました。そのことを受け、滋賀県庁では、三日月知事を本部長とする「滋賀県琵琶湖保全再生推進本部」が設置されました。これから琵琶湖の環境再生に向けて様々な事業が展開されていくことになると思います。朝日新聞の記事によると、以下のように書かれています。

本部は、副知事、各部の部長、教育長の12人で構成。会合では、計画作りや国や関係自治体などとの連絡調整に、全庁を挙げて取り組む方針を確認した。中心的な役割を担う組織として琵琶湖政策課内に「琵琶湖保全再生室」ものこの日、設置した。

▪︎計画の詳細はまだわかりませんが、とても気になるところです。今後の展開に注目したいと思います。