iPhone5のカバー

■とうとう、iPhone4からiPhone5に機種変更をしました。昨日は、週1回の老母の生活介護のため、大阪の市街地を通ったのですが、大阪難波のあたりで「そうだ、アップルストアにいってiPhone5に替えてみよう…」とふと思い立ったのでした。心斎橋のアップルストアにいってみると、お店の前の道路にも人が並んでいるではありませんか。予約もできるのかと青いTシャツ&ジーンズの店員さんに聞いてみたところ、「予約はできない、小1時間〜2時間まつと購入できる」「現在在庫は、18GBと64GBしかない」というので、思い切って64GBのブラック&スレートを購入することにしました。

■在庫に32GBがないということは、多くの皆さんはこの32GBを購入されているんでしょうね。手頃ですよね。私のばあいは、これまで使っていたiPhone4・32GB(たしか…)がすでにいっぱいになっていました。クラシックファンということもあり、いろんな作曲家の全集が入っているため、9GBという馬鹿でかい数字になってしまっています。ということで、気張って64GBです(電車等でたまにしか聞かないのですが…)。

■iPhone5については、すでにネット上でもいろいろ紹介されています。薄い、軽い、縦長…。それからLTEが使えるようになったので速い。それに加えてmapのお粗末さ…。auなのかaoftBankなのか…。私は家族(娘)もiPhoneユーザーでsoftBankという関係もあり、softBankを継続しましたが…。使い心地については、いずれまた報告したいと思います。

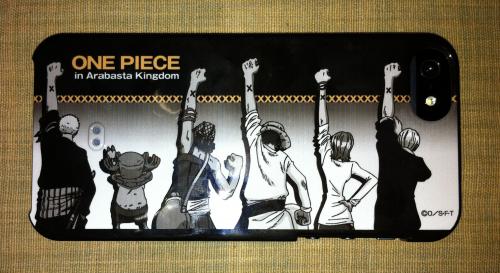

■今回のエントリーで紹介したいのは、カバー。買ったばかりのiPhone5を傷つけるのは嫌なので、老母の生活介護を終え梅田に戻ってさいに、ヨドバシカメラに寄って、カバーを購入することにしました。店内には、すでに、たくさんのiPhone5のアクセサリーが販売されており、カバーもいろいろ。で、年甲斐もなく気になってしまったのは「ONE PIECE」のシリーズ。それが、上の写真です.写真だけみると、小学生のペンケースのようですね〜…。でも、惹き付けられてしまったんですね。「ONE PIECE」は、今年の春、全巻大人買いして一気に読んでしまっていらいのファンです。大変奥深い作品です。これからどのようにストーリーが展開するのか、大変気がかりです。祖父、父、兄、ルフィの関係についても、最後は大きく展開するのではないのかと、ひそかに期待しています。

■「ONE PIECE」の話しはともかく、ウキウキしながら家に返って家族に見えせると、「50歳を超えたおじさんが持つカバーではない…」と冷たい対応。でも、いいんです!!だって、元気が出るよね〜(「ONE PIECE」ファンの皆さんならばよかるはず…)。さて、これでカバーの問題は解決したのですが、もうひとつは、画面の保護シールです。これまで、何度やっても気泡が入ってしまいました。自分の不器用さに呆れると同時に、もういいやと諦めていました。ところが、ヨドバシカメラには、「絶対に気泡が出ない」という保護シールが販売されていたのです。で、実際にやってみしまたが、確かに気泡はひとつも出ません。すばらしい!!

■「ONE PIECE」の話しはともかく、ウキウキしながら家に返って家族に見えせると、「50歳を超えたおじさんが持つカバーではない…」と冷たい対応。でも、いいんです!!だって、元気が出るよね〜(「ONE PIECE」ファンの皆さんならばよかるはず…)。さて、これでカバーの問題は解決したのですが、もうひとつは、画面の保護シールです。これまで、何度やっても気泡が入ってしまいました。自分の不器用さに呆れると同時に、もういいやと諦めていました。ところが、ヨドバシカメラには、「絶対に気泡が出ない」という保護シールが販売されていたのです。で、実際にやってみしまたが、確かに気泡はひとつも出ません。すばらしい!!

いよいよ第4回大津ジャズフェスティバル

■詳しくは、こちらをご覧ください!!

■ところで、龍大生の皆さん。「大津ジャズフェスティバル」のきっかけが、「大津エンパワねっと」と関係しているって知っていましたか?ちょっと、こちらのページのトップをみてください。

「大津エンパワねっと」の授業

■金曜日の1・2限は、龍谷大学社会学部4学科が共同で開講している「大津エンパワねっと」・「地域エンバワねっとⅠ」の授業が行われています。すでに以前のエントリーでも報告したように、今期、5期生は全員で81名。今日もたくさんの学生たちが、瀬田キャンパス6号館のプレゼンテーション室に集まりました。前回までにグループ分けは終了しています。また、エンパワのフィールとである中央地区と瀬田東学区2カ所のどちらで活動をするのかも決定しています。今日は、それぞれのグループで、どのようなテーマや課題に取り組むのについての検討を行いました。

■まずは、臨床福祉学科の山田容先生の司会で、全員でアイスブレイクをおこないました。アイスブレイクとは、「参加者同士のコミュニケーションを促進するためのグループワーク」です。上の3枚の写真は、まだ知り合って間もない学生たちが、このアイスブレイクを通して盛り上がっているところを写したものです。私は、このようなアイスブレイクの手法をきちんと勉強してきていません。ですので、山田先生の司会から、多々学ぶところがありました。詳細は説明しませんが、今回のアイスブレイク「『大切なもの』の競売」の目標は、価値観の多様性と他者への理解を促すところにありました。

■このようなアイスブレイクでお互いの気持ちがほぐれたところで、各グループの輪のなかに模造紙をおき、これまで街の皆さんから伺ったお話しや、まち歩きの印象をもとに、ああでもない、こうでもないと…自分たちが取り組むテーマは何なのかについて話し合いを始めました。そのさいの、例えば「私は『子ども』にしか関心がない」といったように、最初から視野が狭くならないように、お互いの意見に耳を傾けようという点に注意がうながされました。

■地域づくりの最終目標が、「地域の活性化」にあるとしても、その「頂上」に登っていくためのルートは実に様々。地域の課題は、相互に連関しており、複合的な課題群として存在しています。自己満足的な活動にならないように、地域のニーズはどこにあるのか、そのあたりとの擦り合わせが必要です。また、取り組む活動そのものが課題ではなく、なんらかの課題を解決するための手段であることに注意する必要があります。さらに、いろいろ悩み過ぎて、初めの一歩が踏み出せない…なんてことにならないことも必要です。まずは、一歩を踏み出し、地域の皆さんのお話しに耳を傾けながら活動することで、ぼやっとした自分たちの問題意識の輪郭が見えてくるからです。

■来週の金曜日に、キャンパスで授業を行う予定ですが、たくさんのグループが、その一歩を踏み出すために街にでかけていきます。その前に、私たち教員は、地域の関係者の皆さんとのマッチングを行います。そこで良い出会いがあれば、学生たちは、その関係者の団体でお世話になりながら、「地域づくりのインターンシップ」を経験していくことになります。2年生後期のあいだ、そのような経験を積み重ねながら、「学生目線」から地域のより深いところにある、より具体的な課題について気がついていくことになります。「発見」です。その「発見」をもとに、来年4月から始まる「地域エンパワねっとⅡ」では、地域の皆さんに小さなプロジェクを提案し、様々な議論や調整を経た上で、地域の皆さんと一緒にプロジェクトに取り組みます。すなわち、「解決」です。さらに「解決」によって得られた成果を地域の皆さんと「共有」していくことになります。「大津エンパワねっと」は、「発見」→「解決」→「共有」という学習サイクルを大切にしているのです。

■これからどのような展開が生まれてくるのか、とっても楽しみです。「大津エンパワねっと」5期生の活動に期待したいと思います。

【追記】■今回の授業にも、先輩であるエンパワ4期生が3名参加してくれました。後輩たちに、様々なアドバイスをいただきました。どうもありがとうございます。いつもありがとう。感謝しています。

社会調査実習「大津祭の現在」報告書執筆

■毎週木曜日の2限は、「社会調査実習」の授業です。テーマは「大津祭の現在」。調査の目的等については、すでに過去のエントリーに書いているので省略します。現在、夏期休暇中のインタビュー調査、大津祭(宵宮、本祭曳山巡行)での参与観察等を終え、報告書の執筆に始めているところです。まだ、補足調査等も必要になりますが、基本となる報告書の原稿は、おそらくは11月中旬までに、書き終えてくれるのではないかと思っています。今年の履修者の皆さんは、なかなか優秀です。

■毎週木曜日の2限は、「社会調査実習」の授業です。テーマは「大津祭の現在」。調査の目的等については、すでに過去のエントリーに書いているので省略します。現在、夏期休暇中のインタビュー調査、大津祭(宵宮、本祭曳山巡行)での参与観察等を終え、報告書の執筆に始めているところです。まだ、補足調査等も必要になりますが、基本となる報告書の原稿は、おそらくは11月中旬までに、書き終えてくれるのではないかと思っています。今年の履修者の皆さんは、なかなか優秀です。

■写真は、履修者のHさん。パソコンのディスプレイには、インタビューを文字起こししたものと、自分の報告書の原稿のファイル、2つが並んでいます。手元には、フィールドノートや質問項目のリストが。原稿の執筆に集中しています。素晴らしい。

ゼミ生に連絡・びわ湖レイクサイドマラソン

■脇田ゼミ3・4回生のうち、来年の2月24日(日)に開催される「びわ湖レイクサイドマラソン」15kmに出場希望されている皆さんに連絡をします。「びわ湖レイクサイドマラソン」への申し込みは、11月1日からです。最近、レイクサイドは人気が出てきて、早いうちに締め切りになってしまいます。できるだけ早めに申し込んでください。申し込みの具体的な方法については、こちらをご覧ください。もしよけしろれば、参加するさいには、所属団体名を「チーム利やん」で申し込んでください。試合後、特典があります。

■それからお金がかかりますが、故障をしないためにも、ジョギング用のシューズを新たに購入されることをお勧めします。スニーカーではなく、ジョギングシューズです。すでにお持ちのジョギングシューズでも、履きつぶしたようなものならば、新たに買い替えてください。皆さんの練習方法についてですが、コーチからのアドバイスを伝えます。「まずは、週に4日ほど、5kmの距離を30分で走る」です。つまり、6分/km程度のスピードで30分走るということですね。頑張ってください。皆さんは、高校時代に野球やサッカーをやっていたということを前提にしたアドバイスです。もし、運動経験がないのならば、もっとゆっくりとしたスピードで短い距離から始めたほうがよいかもしれません。

■さて、最後に特典についてですが…。他のチーム利やんのメンバーと一緒に、試合後の宴会に参加することができるというものです。格安で、ゴージャスな宴会を楽しめます。こちらの方も、ぜひ参加してください。それでは、頑張って取り組みましょう!!

ハーフマラソンの参加通知書が届きました!

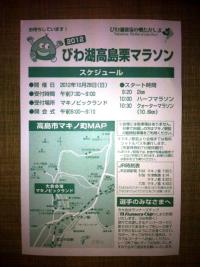

■先日、10月28日(日)に、滋賀県高島市で開催される「びわ湖高島栗マラソン」の参加通知書が届きました。「びわ湖高島栗マラソン」は、ハーフマラソンで、フルマラソンではありません。ですから、約21kmを走ることになります。第一の目標は、11月23日(金)に開催される「福知山マラソン」を完走することなのですが、その前に、試合感覚をつかむ目的でこのハーフマラソンに出場することにしました。

■先日、10月28日(日)に、滋賀県高島市で開催される「びわ湖高島栗マラソン」の参加通知書が届きました。「びわ湖高島栗マラソン」は、ハーフマラソンで、フルマラソンではありません。ですから、約21kmを走ることになります。第一の目標は、11月23日(金)に開催される「福知山マラソン」を完走することなのですが、その前に、試合感覚をつかむ目的でこのハーフマラソンに出場することにしました。

■もっとも、当初は、このハーフマラソンに出場する予定はありませんでした。コーチからの提案は、30km走の練習を事前に行う…というものでした。フルマラソンは、30kmからが勝負なのだそうです。コーチからは、「フルマラソンとは、ハーフを2回走る距離ですが、感覚的には、30kmを走ったうえで、さらにハーフマラソンを走る…そのぐらいのつもりでいてください。そのためには、30km走を体験して、体にその負荷を記憶させてください」と言われていました。私も30km走を自分で行うつもりでいたのですが、ところが…。マラソン仲間のチーム「利やん」のMさん(大津駅前の居酒屋「利やん」のマスター)が、「ハーフマラソンに出たいんだけど、一緒に走ろう」と何度も言ってきたのです。最初は「30km走があるから」と断っていましたが、とうとう根負けしてしまい、コーチにも相談した上で、30km走をハーフマラソンに切り替えたのです。

■コーチからは、「ハーフは2時間切りを目指してください」と言われています。ということは、5分30秒/km程度で走りつづけなければなりません。試合になると、周りのランナーの皆さんのスピードはかなり速いわけで、それにつられて速く走ることもできるようですが、同時に、自分の体力・脚力を超えてしまっては、途中でばててしまうことになります。ちゃんと自分の計画通りのペースで走りづつけられるでしょうか…。とっても不安です。とはいえ、出場は決まったのですから、練習に励み、本番に挑みます。

地域の再生と大学の貢献(吉武博通)

■大学教員の仕事には、すぐに頭におもいうかぶ教育・研究に加えて、学内行政や地域貢献があります。先日、「リクルート進学総研」というサイトの「カレッジマネジメント」(リクルート『カレッジマネジメント』は、全国の大学、短大、専門学校など、高等教育機関の経営層向けにリクルートが発行している高等教育の専門誌)で、吉武博通(筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)さんが連載されている「連載 大学を強くする『大学経営改革』」を読む機会がありました。吉武さんは、混迷する日本の大学経営に関して、この連載で様々な角度から発言されています。そのような連載のなかで、今回は、大学の地域貢献に関連する「地域の再生と大学の貢献」を少しご紹介してみようと思います。

■現在、地域再生が強く求められていることは言うまでもありませんが、この点に関して吉武さんは、神野直彦さん(関西学院大学教授)を引用しながら、「地域再生とは、これから始まる時代における人間の生活の場の創造」であり「自然環境の再生と地域文化の再生が、地域社会再生の車の両輪となる」(神野直彦『地域再生の 経済学』中公新書 2002)と述べておられます。そのさい、「補完性の論理」(家庭やコミュニティでできることはそれらに任せ、できないことを基礎自治体、さらには上位自治体、そして国が補完的に担う)という考えにもとづき、「“自立”と“身近な場所での問題解決”」が必要であると主張されています。

■なんからの問題に関し、家庭・コミュニティ、基礎自治体・上位自治体、国のあいだで、何をどのように補完しあうのか、この点についてはかなり注意が必要ではありますが、「“自立”と“身近な場所での問題解決”」が必要だとの主張は、首肯できる論点かと思います。

—————-

人間は社会と不可分な存在であるといわれるが,一人 ひとりがより良く生きる社会であるためには,個々人が 自立した上で相互に補完・協力しあうことが前提とな る。個の自立は教育の重要な目的でもある。日本の学 生の目的意識が諸外国の学生に比して希薄だといわれ ているのも,自立が十分に尊重・追求されてこなかった 結果かもしれない。同様に個が集まる集団や組織にも 自立が求められる。

しかしながら,個人は集団や組織に依存し,集団や組 織は行政に依存する,あるいは地方自治体は国に依存す る,という状態から脱しきれていないのが我が国の現状 である。

“自立”と深く関係するのが“身近な場所での問題解決”である。自分の問題は自分で,集団や組織の問題は その中で解決するのが基本だが,困難であったり,個や 集団・組織を超える問題であったりした場合でも,可能 な限り現場に近い場所で解決するというのがその意図 するところである。

現場から遠い場所では,実態を正確に把握することが 難しく,政策の成否が自分の生活に関わってくるという切迫感も持ち得ない。議論が抽象的になり,現場の実情に即した実効性ある制度設計にも限界が生じてしまう。

地域が自らの問題を可能な限り自力で解決する中で, 人も育ち,政治・経済・文化の質も高まるのではなかろうか。

—————–

■では、このような地域再生に向けて、大学と地域はどのように連携していけばよいのか。吉武さんは、「大学が地域における教育により深くコミットすること」とともに、「地域の人材が成長し続ける場づくりを促す」ことが必要であると述べておられます。そして後者については、以下のように説明されています。

—————–

問題は,自身の成長を促す知的刺激が十分ではなく, より高いレベルでものを考え,議論を交わす場も限られ ているという点である。これまでやってきたことを頑 なに守り,新たなことや変化を受け入れようとしない保守性が地域社会や組織内に色濃く残っていることも,次代を担う人材の育成を難しくしている。

地域再生の難しさは,古きものと新しきものの葛藤を避けては通れないことである。それだけに,地域の再生を担う人材には,古きものを理解しつつ新しきものを積極的に取り入れる,幅の広さや奥行きの深さが求められる。

このような人材を育成するとともに,自身を成長させ続けられる場が至る所に見出せる,そのような地域づくりを促すことも大学の重要な役割である。

—————–

■吉武さんの主張は、少し具体性に欠けることは否めませんが、「自身を成長させ続けられる場が至る所に見出せる」という点は、大変重要ですし、魅力的なものです。現在、私は、社会学部で「大津エンパワねっと」という地域密着型教育プログラムの運営・学生指導にあたっています。また、ゼミで「北船路米づくり研究会」という地域貢献型の活動も行っています(詳しくは、このホームページの関連ブログエントリーをご覧ください)。そのようなこれまでの、私個人のわずかな経験蓄積ではありますが、吉武さんのお書きになっていることは、大変納得できるものがあります。このような現在の大学運営に期待されているマクロな視点をふまえつつ、現在の取り組みをより豊かなもにしていければと思います。

最近の練習状況

■来月の11月23日(金)、「福知山マラソン」(フルマラソン)に、そして今月は「高島栗マラソン」(ハーフマラソン)に出場します。コーチからいただく練習メニューも厳しくなってきました。1ヶ月の総距離を150km、7km×週4日に加えて週末10〜15km×2回、そしてハーフマラソン…というものです。ベテランの市民ランナーにとってはどうってことのない距離ですが、初心者の私には、ぎりぎりクリアか…という目標です。ということで、今日は練習時間を確保できたので、思い切って15kmを走ってみることにしました。

■来月の11月23日(金)、「福知山マラソン」(フルマラソン)に、そして今月は「高島栗マラソン」(ハーフマラソン)に出場します。コーチからいただく練習メニューも厳しくなってきました。1ヶ月の総距離を150km、7km×週4日に加えて週末10〜15km×2回、そしてハーフマラソン…というものです。ベテランの市民ランナーにとってはどうってことのない距離ですが、初心者の私には、ぎりぎりクリアか…という目標です。ということで、今日は練習時間を確保できたので、思い切って15kmを走ってみることにしました。

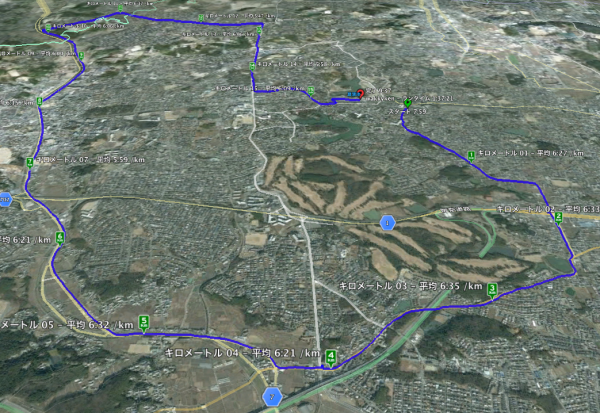

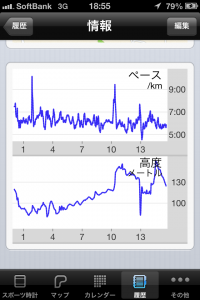

■私の住んでいる奈良市西部は、京阪奈丘陵の南東部端に位置しています。もともと、平地の農村の里山だったところですが、戦後、高度経済成長期に住宅地として開発されてきまきした。通常はこの丘陵地帯の住宅街のなかのアップダウンのある道を7km走っています。しかし、今日は、私にとっては長距離。7月半ばに練習を始めてから一番長い距離を走る…ということもあり、いつもとは違うコースを走ることにしました。自宅近くからスタートし、まずは丘陵地帯を降りることにしました。画像は、iPhoneのアプリ「runmeter」に残された記録をです。スタートから1km手前まで高度が下がっていきます。これは、丘陵地帯をおりきったということです。そのあと丘陵のまわりを走り、川沿いに上流に走ります。ですから、高度はゆるやかに上昇していきます。

■ペースの方をご覧ください。2kmあたりで、急にスピードダウンしているところがあります。これは、信号でまたされてしまったからです。こういうのも、きちんと記録に残るのですね。高度のグラフ、10kmあたりで急上昇します。これは、川沿いの道から再び丘陵地帯にある住宅地に向かっているところです。急な坂道を登っているのです。そのため、ここでもペースは急激にダウンします。13kmあたりで、再び高度が急激に下がっていますが、これはiPhoneのGPSがうまく作動しなかったためだと思われます。こんな渓谷のような場所はありませんから。

■以下は、同じく「runmeter」が記録したラッブです。

———————–

キロメートル 01 - 平均 6:27 /km

キロメートル 02 - 平均 6:33 /km

キロメートル 03 - 平均 6:35 /km

キロメートル 04 - 平均 6:21 /km

キロメートル 05 - 平均 6:32 /km

キロメートル 06 - 平均 6:21 /km

キロメートル 07 - 平均 5:59 /km

キロメートル 08 - 平均 6:15 /km

キロメートル 09 - 平均 6:00 /km

キロメートル 10 - 平均 6:06 /km

キロメートル 11 - 平均 6:37 /km

キロメートル 12 - 平均 5:47 /km

キロメートル 13 - 平均 6:06 /km

キロメートル 14 - 平均 5:58 /km

キロメートル 15 - 平均 6:09 /km

———————–

■コーチには、「ゆっくり走るように、なにか違和感があったらすぐに走るのをやめて歩くように」と言われていますが、ゆっくり走っているのは前半だけで、後半は「調子に乗って」走っていますね。気をつけなくてはいけません。とはいえ、コーチから提示された目標、「ハーフマラソンは2時間を切る」…も、なんとかなりそうな気持ちにもなってきました。頑張ります。下の画像は、今日走ったコースを、Google Earthで示したものです。

【追記】■このエントリーをご覧になっているゼミ生の皆さん。で、2月末の「びわ湖レイクサイドマラソン」に私と一緒に出場しようと考えている皆さん。そろそろ練習を始めましょう。高校時代に運動部に在籍し、運動能力も高い皆さんのことですから、練習を積み重ねればかなり良いタイムで完走することができるのではないかと思います。それから、ホノルルマラソンに出場する予定のIさん、頑張って練習をしていますか?練習なしで出場すると膝や筋肉を痛めることになりますよ。

社会調査実習「大津祭の現在」調査合宿

■担当している社会調査実習のテーマは、「大津祭の現在」です。夏期休暇中に、この「大津祭」の関係者にインタビュー調査を行いました。地域社会の基本構造が大きく変動するなかで、「大津祭」の関係者の皆さんが、江戸時代から続く伝統を継承していくために、どのような課題に直面し、それをどのように乗り越えようとされているのか、「組織・運営」、「財政」、「担い手」の3つの側面からお話しを伺いました。

■担当している社会調査実習のテーマは、「大津祭の現在」です。夏期休暇中に、この「大津祭」の関係者にインタビュー調査を行いました。地域社会の基本構造が大きく変動するなかで、「大津祭」の関係者の皆さんが、江戸時代から続く伝統を継承していくために、どのような課題に直面し、それをどのように乗り越えようとされているのか、「組織・運営」、「財政」、「担い手」の3つの側面からお話しを伺いました。

■先日の土日(10月6・7日)、2012年度の大津祭が開催されました。6日の宵宮は、少し雨が降ったりしましたが、7日の本祭・曳山巡行は、晴天の中無事に終えることができました。学生たちは、1日中、町家の残る中心市街地の街中を、担当する曳山につきそって参与観察を続けました。前期に文献で学んだ「集合的沸騰」という概念を、実際に体感することができたようです。写真は、参与観察後、龍谷大学町家キャンバスに戻り、フィールドノートをまとめているところです。手前にふてくされているように見える男性がいますが、彼はTA(ティーチング・アシスタント)の院生S君です。彼自身も、学部生のときにはこの大津祭の調査実習を履修し、大学院入学後は、ずっとTAとしてこの授業を支えてくれています。

■履修している学生たちに聞いたところ、いずれも感動・興奮していました。大津の中心市街地の狭い道路を巡行する曳山の囃子方と観衆とが一体化した雰囲気に圧倒されたようです。大津祭の素晴らしい点は、曳山(囃子方)と観衆との距離が大変近いことにあります。観衆も、一体となって祭を楽しむことができるのです。

■iPhoneで撮影した動画もアップしてみます。カメラワークがひどいため、作品としては「なんだかな〜…」なのですが、少しでも大津祭の雰囲気を味わっていただければと思います。少し説明します。このシーンは、13基の曳山が、街中での巡行を終えるフィナーレにあたるものです。寺町通と呼ばれる通りをくだっていくときに撮影しました。毎年、曳山巡行のトップを行く「西行桜狸山」です。このとき、「戻り山」と呼ばれる大変リズミカルなお囃子が演奏されます。祭が終わることの寂しさを隠すかのように、曳山の囃子方と観衆は一体となって燃え上がります。各町に帰ってからもお囃子はなかなか終わりません。こうやって大津の街の秋は、大津祭の「集合的沸騰」を経て、「ハレ」から「ケ」に戻っていくのです。