「ishigama」のご縁

▪︎琵琶湖ホテルで開催される「滋賀マルシェ」に「北船路米づくり研究会」として参加してきました。ご来場くださった皆様に純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸酒「北船路」を試飲していただきました。ありがとうございました。「滋賀マルシェ」のあとは、平井商店さんにご挨拶に伺い、夕方からは、長等にある「ishigama」に、マルシェで頑張ったゼミ生の小西くんとお邪魔しました。

▪︎琵琶湖ホテルで開催される「滋賀マルシェ」に「北船路米づくり研究会」として参加してきました。ご来場くださった皆様に純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸酒「北船路」を試飲していただきました。ありがとうございました。「滋賀マルシェ」のあとは、平井商店さんにご挨拶に伺い、夕方からは、長等にある「ishigama」に、マルシェで頑張ったゼミ生の小西くんとお邪魔しました。

▪︎ビックリすることがありました。オーナーの福本さんから紹介していただいたTさんは、大津の地域づくり活動に関わりながら、このお店で働いておられるのですが、話しをしていると、かつては私のゼミに来ることになっていたというのです。ご事情があってそうはなりませんでしたが、これにはビックリです。いうなれば、私の「幻のゼミ生」であるわけですね。Tさんには、「北船路米づくり研究会」の活動にもご関心をもっていただき、これから大津のまちづくりを盛り上げていこうという話しに展開していきました。若いTさんには、期待したいと思います。写真は、できあがりつつある小西くんも含めて撮った記念写真です。小西くんは、「幻の先輩」に出会ったわけです!!

▪︎もうひとつ、ビックリすることがありました。昨晩は、その高校の同窓生であるIさんともお知り合いになることができました。こちらのIさんも、オーナーの福本さんや、シェフの堀さんからのご紹介でした。福本・堀両氏が、Iさんのお連れ合いと大学時代の友人関係…ということでご来店されたようです。ご夫妻がお隣の席に座られたので、お話しをさせていただいたところ、神戸にお住まいということで、さらに話しがはずみ、さらにさらに、奥様が私と同じ兵庫県立兵庫高等学校の出身であることもわかったのでした。とはいっても、お父様よりも私の方のほうがずっと年齢が上で、奥様とは卒業年次も25年ほどの違いがあります…。

▪︎もうひとつ、ビックリすることがありました。昨晩は、その高校の同窓生であるIさんともお知り合いになることができました。こちらのIさんも、オーナーの福本さんや、シェフの堀さんからのご紹介でした。福本・堀両氏が、Iさんのお連れ合いと大学時代の友人関係…ということでご来店されたようです。ご夫妻がお隣の席に座られたので、お話しをさせていただいたところ、神戸にお住まいということで、さらに話しがはずみ、さらにさらに、奥様が私と同じ兵庫県立兵庫高等学校の出身であることもわかったのでした。とはいっても、お父様よりも私の方のほうがずっと年齢が上で、奥様とは卒業年次も25年ほどの違いがあります…。

▪︎ビジネスを通してまちに貢献しようと頑張っておられる大津の「ishigama」さんで、卒業した神戸の高校の、それもかなりお若い同窓生の方とご一緒できるとは思ってもみませんでした。これにもビックリです‼︎ いろいろ、楽しい「同窓生ならではの話し」ができました。思うに、世間は狭いです。「ishigama」、恐るべしです‼︎ いろいろなご縁を育む場所である「ishigama」に、これからも期待したいと思います。

【追記1】▪︎この日、Tさんは地元の中学校時代の飲み会だったようで、Tさんの友人で農政関連のお仕事をされているFさんとも知り合いになることができました。なにか、おもしろい展開になりそうな…予感がします。「ishigama」って本当におもしろいお店です。

【追記2】▪︎この日、アルバイトに入っていたのは、エンパワ7期生のHくんでした。じつに、テキパキと仕事をこなしている様子を拝見してびっくりしました。すごいよ、Hくん。

【追記3】▪︎翌日のことになりますが、Iさんご夫妻には純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」をお買い求めいただきました。ありがとうございました。

琵琶湖ホテルで「滋賀マルシェ~里山の食彩~」

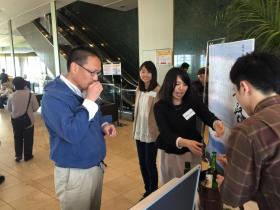

▪︎昨日、大津市にある「琵琶湖ホテル」で開催された「滋賀マルシェ」に、「北船路米づくり研究会」も出店してまいりました。学生3名と私の4名で参加させていただきました。私たちのブースは、正面玄関から入ってすぐ、2階ロビーにありました。滋賀県内からたくさんの企業・団体が出店されていました。このイベントのサブタイトルに入っている「食彩」にふさわしく、それぞれ自慢の食品や野菜の数々を販売されていました。いっぽう、私たちの方はどうかといえば、北船路の野菜生産が端境期に入っていることから野菜の販売はできませんでした。また、プロデュースした日本酒に関しても、酒販売の免許を持っていないことから、あくまで試飲をしていただく程度…ということになりました。販売する商品がないことから、地味なブースになりそうなところを、日本酒のポスターや研究会のポスターやチラシ等でかざりつけ、なんとか雰囲気だけは醸し出すように努力したのでした。トップの写真が、完成したブースです。

▪︎私たち「北船路米づくり研究会」のブースでは、農事組合法人「北船路 福谷の郷」の農家の皆さんが生産された吟吹雪という酒米を原料に、大津の中心市街地にある老舗の酒蔵「平井商店」さん(万治元年=1658年創業)の方で醸造していただいた純米吟醸酒「北船路」と、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の2種類を持参し、ご来場の皆さんに試飲していただきました。多くの皆さんに、清酒と生原酒のそれぞれの味わいを楽しんでいただくことができました。皆さん一様に、2つのお酒の美味しさに満足されたり、驚かれたり。免許の関係からお酒を販売できないことは残念でしたが、学生たちと必死になって丸屋町商店街にある平井商店さんのことをアピールさせていただきました。

▪︎この日のイベントには、直接、存知あげている団体の皆さんが多数参加しておられました。滋賀で「野菜ソムリエ」の活動をされている立花尚子さんたちのグループ。龍谷大学大学院理学研究科の本郷真理くんたちが大学の枠を超えて取り組んでいる「お野菜大学」。また、ゼミ生が卒業論文等で大変お世話になった山川君枝さんの「北比良グループ」。研究プロジェクトでお世話になっている甲賀市の「甲賀もち工房」。滋賀県庁時代に同僚だった方が参加している「滋賀の食事文化研究会」さん、それから市役所の職員の皆さん…。じつにたくさんの方たちが参加されていました。

▪︎そのようななかで、驚いたことがもうひとつありました。それは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時代に研究プロジェクトでお世話になった、近畿大学農学部の山根猛先生にお出会いしたことでした。すでに近畿大学は退職され、現在では、「琵琶湖みらい研究所」にお勤めとのことでした。これは、びっくりしました。最後にお会いしたのは、15年以上昔のことかと思います。このようなイベントは、様々な団体同士の関係性や、関係者間の社会関係を鼓舞・強化する役割があります。来場者の皆さんや主催の琵琶湖ホテルだけでなく、私も含めて、出店した多くの皆さんにとっても、意味や価値のある場になったのではないかと思います。「琵琶湖ホテル」の担当者の方がおっしゃっておられましたが、これからこのようなイベントを時々開催していきたいとお考えのようです。企業のCSRとしても重要なことなのではないかと思います。

▪︎写真ですが、左が「お野菜大学」の皆さん。右は三井寺の「ベンベン」。この日のイベントには、大津・滋賀の「ゆるキャラ」が大集合しました。「べんべん」は、三井寺さんのゆるキャラです。頭が三井の晩鐘の鐘です。僧兵の白い頭巾もかぶっています。カバンをぶら下げていますが、そのなかには自分の名刺を入れていました。学生の一人が「カバンのなかには何が入っていの?」と直接ストレートに質問をしたところ、写真ように名刺をもらうことができました。

滋賀マルシェ~里山の食彩~

▪︎明日、大津市の琵琶湖ホテルで、「滋賀マルシェ〜里山の食彩〜」というイベントが開催されます。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」も、県内の様々な企業様と並んで、このイベントに参加させていただく予定になっています。明日は、研究会でプロデュースした、平井商店醸造の純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と、火入れをした純米吟醸「北船路」のふたつの日本酒の試飲をしていただく予定になっています。ぜひ、お越しください。

▪︎本当は野菜の販売もできればよかったのですが、野菜生産の端境期で…。こればかりは仕方がありませんね。また、お酒の販売もできればよかったのですが、私たち研究会は免許を持っていないため、販売も断念しました。そのかわり、研究会の活動を、より多くの皆様に知っていただけるように学生とともに頑張ってきます。明日は、琵琶湖ホテル2階のエントラスロビーの右側に、私たちのブースを置かせていただくことになっています。そばでは、研究会のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の「甲賀もち工房」も出店されるようですね。

民間まちづくり会社「大津百町物語」のグランドオープン

■4月26日に、大津の中心市街地の商店街で「大津百町物語」という商店街活性化の取り組みが始まりました。商店街の活性化…というと、「またか…」という反応が返ってきそうですが、今回の取り組みには私は大いに期待しています。中心市街地の商店の社長さんたちが、自分たちできちんとリスクを背負って民間まちづくり会社「百町物語」を設立させ、社長さんたちが横に連携しながら頑張っておられるからです。

■事業内容として4つの柱を掲げておられます。以下は、ネットで配信される「びわ湖大津経済新聞」の記事からの引用です。

事業内容として4つの柱を掲げる。第1の柱は「プラチナ大津計画」。大津在住の60歳以上の「プラチナ世代」が出資し、働く飲食店などを展開。野菜やジェラートなど地産食材を使ったスイーツを販売する。第2の柱は「愛犬都市計画」。僧侶・蓮如が犬に命を助けられたことをきっかけに築いた犬塚が大津百町にあることから、犬に優しいまちづくりを企画する。

第3の柱は有名店誘致事業計画。現在、兵庫の菓子店「アンリシャルパンティエ」、長野の寒天を扱う「伊那食品工業」による「かんてんパパ」などが出店を予定する。第4の柱は地元の店誘致。近江牛の老舗「松喜屋」、肉料理レストラン「ダイニング・モー」、アンティークの「吾目堂」の大津の有力店が集結するほか、果物とジュースの販売・カフェを営む「丸二」もリニューアルする予定。シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか注目が集まる。

百町物語の社長を務める芝田清邦さんは「喜び合える場所、永続性ある取り組みとして、ベースとなる百町をつくりたい。大阪の黒門市場や京都の錦市場のような名所になれば」と意欲を見せる。「町衆が立ち上がっているのが心強い」と話し、後継者を育てることを重視するという。

■私の周りでも、多くの方たちが注目されています。特に、スイーツ好きの方たちは、芦屋の有名洋菓子店「アンリシャルパンティエ」が出店することを喜んでおられます。私はよくわかっていませんが、すごく有名なようですね。引用した記事のなかにもありますが、「シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか」という点に期待したいと思います。それから、もうひとつ期待したいことがあります。商店街の活性化は、広義の「中心市街地のまちづくり」のひとつの重要な柱かと思います。経済的な賑わいを生み出す活性化とともに、この地域に暮らす人びとの生活を支えるような活動等ともうまくつながっていくとよいなあと思います。さらにもうひとつ。大津の中心市街地では、浜大津で開催されてきた「浜大津朝市」を継承する形で、「こだわり大津百町市」が開催される予定になっています。そのような他の活動と「大津百町物語」との間にも、良い連携が生まれればと願っています。ちなみに、私は、「こだわり大津百町市」のお手伝いをすることになっています。

社会学部の「まわしよみ新聞」

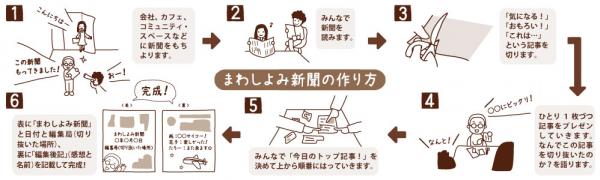

▪︎「まわしよみ新聞」ってご存知でしょうか。公式サイト「まわしよみ新聞」を調べてみると、こう説明してあります。

オープンソースで「いつでも、どこでも、だれでもできる」が合言葉!むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が考案した大阪(應典院生まれ・釜ヶ崎育ち)発信の「メディア遊び」です~

▪︎これだけだとよくわかりせんね。だから、上記のリンク先を必ず読んでくださいね。「まわしよみ新聞とは?」、「まわしよみ新聞の歴史」、「まわしよみ新聞の効果」、「まわしよみ新聞の作り方」、いずれも納得しますよ。超マジメなんですが、ちょっとオトボケでユーモアがあり、「これなら自分にもできるな」とか、「なんだか楽しそうだな」とか、「自分のところでもやってみよう…」と思わせるところがミソです。発案者のむつさとしさん、大変興味深いプロフィールの持ち主です。おもしろいことを、どんどん企画・運営されてきているのですね。

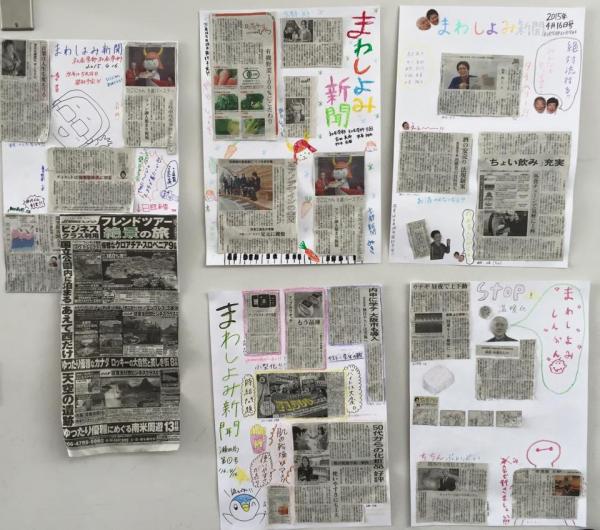

▪︎写真は、龍谷大学瀬田キャンパスに掲示してあった「まわしよみ無新聞」です。ゲリラ的にというか、かつての中国の壁新聞のようにというか、6号館という校舎の壁面に貼ってありました。「おお、やるな〜!!」と思ってしまいました。私も、ゼミかなにかでやってみたくなりました。

▪︎「まわしよみ新聞」を発案されたのは、陸奥賢さんです。「観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者」です。もっとく詳しく…。「よみまわし新聞」の発案者と「大阪あそ歩」のプロデューサーが同じ方だったとは…びっくりです。

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。本名:陸奥賢(むつさとし)。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ちの大阪人&堺人。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪あそ歩は大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。手掛けたプロジェクトとしては江戸時代の大阪の町衆が毎年、盆の頃にやっていた無縁仏を鎮魂・供養する都市祭礼を約130年ぶりに検証、実践する「大阪七墓巡り復活プロジェクト」、いつでも、どこでも、だれでもできる「コモンズ・デザイン」による新聞メディアの新しい可能性を探る「まわしよみ新聞」、本と人との新しい出逢いを探る「直観讀みブックマーカー」、「浦河べてるの家」の活動にインスパイアされた「当事者研究スゴロク」など。應典院寺町倶楽部専門委員。NPO法人大阪府高齢者大学校まち歩きガイド科講師。NPOまちらぼ代表。社会実験塾「逍遙舎」代表。

【追記】■「まわよみ新聞」発案者の陸奥賢さんと、どういうわけかfacebookでお友達になることができました。というのも、どうやら龍谷大学で、いま、この「まわしよみ新聞」が、あちこちのゼミ等で活用されているようなのです。政策学部、経済学部、社会学部…。どうしたことでしょう。ということもあってか、陸奥賢さんとすぐにお友達になれました。これからは、そういう方たちと情報交換しながら、「まわしよみ新聞」の本質を大切にしながら、どんどんカスタマイズしていき、カスタマイズしたさいに生まれた効果や知見を、「まわしよみ新聞」の愛好家の皆さんとゆる~くシェアできたらなと思っています。

平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

▪︎昨日、25日(土)は、草津市のエストピアホテルで、平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が行われました。今年度、「夏原グラント」から助成を受ける49団体の皆さんが出席されました。「夏原グラント」とは、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために、NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成するものです。私は、今回から審査員をしている関係で、出席させていただきました。各団体の皆さんは、平和堂の取締役社長であり財団理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が手渡されました。トップの写真は、東近江市や多賀町を中心に活動されている「一般社団法人kikito」の大林さんが、理事長から目録を手渡されているところです。kikitoは、これまで「夏原グラント」から助成を受けることで成長されてきました。今回は、さらにステップアップして自立した活動を展開していただくための助成です。kikitoの皆さん、おめでとうございます!!

▪︎昨日、25日(土)は、草津市のエストピアホテルで、平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が行われました。今年度、「夏原グラント」から助成を受ける49団体の皆さんが出席されました。「夏原グラント」とは、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために、NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成するものです。私は、今回から審査員をしている関係で、出席させていただきました。各団体の皆さんは、平和堂の取締役社長であり財団理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が手渡されました。トップの写真は、東近江市や多賀町を中心に活動されている「一般社団法人kikito」の大林さんが、理事長から目録を手渡されているところです。kikitoは、これまで「夏原グラント」から助成を受けることで成長されてきました。今回は、さらにステップアップして自立した活動を展開していただくための助成です。kikitoの皆さん、おめでとうございます!!

▪︎ちなみに、「北船路米づくり研究会」も、今回、学生団体の部門で助成をいただくことができることになりました。もちろん、「北船路米づくり研究会」の審査過程では、私は関係者ということで審査からはずれております。また、他の審査員の皆さんも厳しく審査されています。どうなることかと思っていましたが、以前のエントリーにも書きましたように、なんとか助成をいただけることになりました。4年生の皆さんには、「夏原グラント」から助成を受けることができたことの意味を、きちんと3年生の皆さんに伝えて活動をしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。

▪︎贈呈式では、懐かしい方に出会いました。秋山廣光さんです。秋山さんは、琵琶湖・淀川水系の小魚の保全に取り組む市民団体「ぼてじゃこトラスト」のメンバーですが、数年前までは滋賀県立琵琶湖博物館で水族担当の学芸員をされていました。私は、18年ほど前まで滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していましたので、秋山さんは私の「先輩」であるわけです。お若い頃から立派な髭をたくわえておられましたが、ますます立派な雰囲気を漂わせておられました。懐かしい方にお会いできて、私としてもとても嬉しかったわけです。ところで、髭の具合は、亡くなられた経済学の宇沢弘文先生のようでもありますね。

▪︎贈呈式では、懐かしい方に出会いました。秋山廣光さんです。秋山さんは、琵琶湖・淀川水系の小魚の保全に取り組む市民団体「ぼてじゃこトラスト」のメンバーですが、数年前までは滋賀県立琵琶湖博物館で水族担当の学芸員をされていました。私は、18年ほど前まで滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していましたので、秋山さんは私の「先輩」であるわけです。お若い頃から立派な髭をたくわえておられましたが、ますます立派な雰囲気を漂わせておられました。懐かしい方にお会いできて、私としてもとても嬉しかったわけです。ところで、髭の具合は、亡くなられた経済学の宇沢弘文先生のようでもありますね。

▪︎秋山さんとは、琵琶湖博物館の昔話しで盛り上がり、「ぼてじゃこトラスト」のことなどについても、いろいろお話しをお聞かせいただきました。「ぼてじゃこトラスト」は滋賀県の環境系の市民団体としては古く、20年近く活動を継続してこられています。ベテランの市民団体です。最近の課題は、後継者をどうして確保していくのか、また養成していくのかということなのだそうです。活動メンバー高齢化の問題ですね。そのため、小魚の保全に加えて、後継者の養成にも力を入れておられます。今回、「夏原グラント」からは、そのような後継者養成の事業に対して助成が行われます。全国の多くの団体で、世代交代の難しさをよく聞きます。なかなか難しい問題でもありますが、頑張って取り組んでいただきたいと思います。

平和堂財団「夏原グラント」

▪︎先週の木曜日から始まった総合地球環境学研究所・奥田プロの「国際ワークショップ」ですが、私は29日(日)だけ抜けさせてもらいました。滋賀県や京都府を中心に、幅広くスーパーマーケットを展開されている平和堂が創設された「平和堂財団」の仕事を引き受けていたからです。「平和堂財団」では、2012年に平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して助成を開始されています。「夏原グラント」の公式ページでは、「対象となる事業は『琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものを対象としました」と説明されています。私は、今年度からこの「夏原グラント」の審査員をつとめさせていただいています。

▪︎先週の木曜日から始まった総合地球環境学研究所・奥田プロの「国際ワークショップ」ですが、私は29日(日)だけ抜けさせてもらいました。滋賀県や京都府を中心に、幅広くスーパーマーケットを展開されている平和堂が創設された「平和堂財団」の仕事を引き受けていたからです。「平和堂財団」では、2012年に平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」を創設して、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して助成を開始されています。「夏原グラント」の公式ページでは、「対象となる事業は『琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動」で、水質保全、森林・ 里山保全、水源の森保全、河川環境保全、湖岸(葦原)保全、生物多様性保全等、内容が先進的で他の団体のモデルとなるものを対象としました」と説明されています。私は、今年度からこの「夏原グラント」の審査員をつとめさせていただいています。

▪︎これまでも、NPOによる地域活動助成の審査員等をしたことはありますが、これだけの大きな規模の助成に関する審査は初めてです。たくさんの書類を読み込み、たくさんの団体のプレゼンテーションを拝見して、他の審査員と議論をする…なかなかエネルギーのいる仕事でした。個人的には、この「夏原グラント」に応募されることが、結果として、ご自分たちの活動の目標や現在の活動状況を再点検するチャンスになっていけばよいなあと考えています。限られた紙面の申請書類や、短いプレゼンテーションだけで、自分たちの思いや考えを伝えていくことはなかなか大変だろうなと思います。こういうことに慣れておられない方もいらっしゃると思います。しかし、だからこそ、申請書類の書き方やプレゼンテーションの仕方については、十分に工夫や準備をしていただきたいのです。もちろん、すべての団体に、申請されたまま金額の助成金をお渡しするわけにはいきません。助成できるお金も上限があります。採択できない団体も出てきますし、採択されても減額ということになります。でも、頑張っていただきたいと思います。すでに書いたように、自分たちの活動の目標や現在の活動状況を再点検するチャンスにするとともに、自分たちの活動を飛躍させていくチャンスにもしていただきたいと思います。

▪︎「夏原グラント」の審査会は、大津駅前のビルで開催されました。写真は、審査員の控え室から撮ったものです。この角度、この高さから、駅前の風景を見るのは初めてでした。見慣れた風景ですが、この角度からだととても新鮮な気持ちになりました。

「おおつ未来まちづくり学生会議」の報告書ができました!

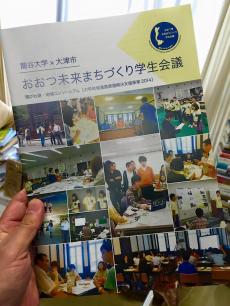

▪︎このブログでは、「おおつ未来まちづくり学生会議」についてたくさんのエントリーをしてきましたて。この「おおつ未来まちづくり学生会議」の取り組みは、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されました。また、その活動成果については、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会で報告され、「活動奨励賞」を受賞ですることができました。市役所の職員の皆さんと龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんが力をあわせた成果が評価されました。

▪︎このブログでは、「おおつ未来まちづくり学生会議」についてたくさんのエントリーをしてきましたて。この「おおつ未来まちづくり学生会議」の取り組みは、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されました。また、その活動成果については、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会で報告され、「活動奨励賞」を受賞ですることができました。市役所の職員の皆さんと龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんが力をあわせた成果が評価されました。

▪︎このたび「おおつ未来まちづくり学生会議」の活動報告書ができあがりました。学生会議に参加した4年生の卒業式に間に合うように、龍谷大学の瀬田RECの職員の方が作成してくださいました。ありがとうございました。すばらしい出来上がりになっています。内容については、ネット上にあるPDFファイルでご覧いただくことができます。私は、アドバイザーという形で参加させていただきましたが、学生と一緒にこの事業に取り組んでくださった大津市役所の職員の皆様、側面からこの活動を支えてくださった龍谷大学の瀬田RECの職員の皆様には、心より感謝したいと思います。

【追記】▪︎以下は、関連エントリーです。

越直美大津市長とのランチミーティング

環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会、無事に終了しました。

第3回「おおつ未来まちづくり学生会議」

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」の開催

おおつ未来まちづくり学生会議

大津魚忠で「みずとりの会」

▪︎話しが前後しますが、土曜日の「北船路野菜市」の後、中心市街地の京町通りにある「魚忠」さんに行きました。「魚忠」さんの建物は、国の「登録有形文化財」に認定されています。明治38年(1905年)に、呉服商の店舗兼住宅の町家として建てられたものなのだそうです。また、庭は、近代日本庭園の先駆者とされる作庭家である7代目・小川治兵衛(屋号:植治)の作庭なのだそうです。無鄰庵・平安神宮・円山公園等の国定名勝指定庭園を作庭されたことで名高い方なのだそうです。「…なのだそうです」と続きますが、小川治兵衛さんのお名前程度しか存じあげなかったものですから。教養がまったく足りませんね。

▪︎話しを元にもどします。なぜ、「魚忠」さんにお邪魔したかというと、瀬田キャンパスにある「放送大学」の卒業生の皆さんの親睦の集まりが開かれたからです。「みずとりの会」といいます。最高齢は85歳、一番お若い方は55歳だったかと思います。様々な年代の方たちが放送大学を卒業されたあとも、集まって親睦を深めておられるのです。なぜ「みずとりの会」なのかというと、「酒」とい感じを部首と旁(つくり)にわけると、「さんずい」と「酉」になります。「さんずい」は水の意味、「酉」は「とり」です。ということで、「みずとりの会」なのです。お酒の好きな方たちが集まっておられるのですね。

▪︎私は、こちらの会の冒頭で簡単に「北船路米づくり研究会」のお話しをさせていただきました。素朴な学生の活動から始まった研究会が、いろいろんなご縁をいただくことなので、純米吟醸無ろ過生原酒/純米吟醸酒「北船路」をプロデュースするに至ったことをお話しさせていただきました。皆さん、大変真剣にお話しをお聞きいただきました。私の話しはさておき、その後は、参加された皆さんとともに「魚忠」さんの美味しいお料理と「北船路」をいただきました。会が終わったあとは、「北船路」を醸造されている平井商店さんにご案内して、皆さんにお買い求めいただきました。販売促進活動です。