社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

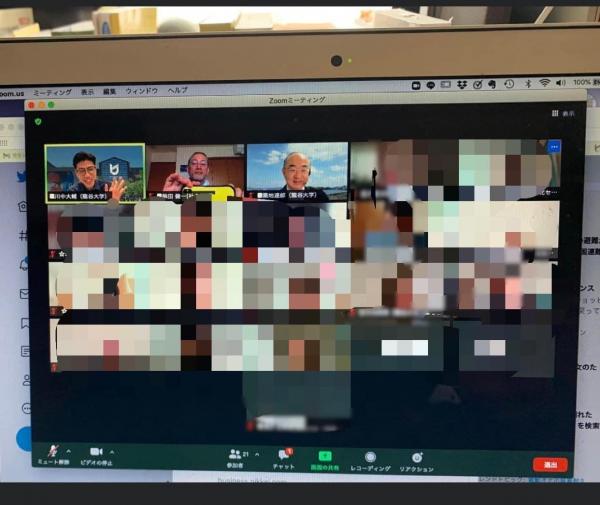

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。

年度末

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、自宅に戻ってからzoomで学校法人龍谷大学の評議員会に出席しました。コロナ感染のリスクがあることから、ここしばらくの評議員会はずっとオンラインで開催になっています。この学校法人の評議員、任期は2019年度から2021年度までの3年間ということでしたので、昨日が最後の評議員会になりました。

■4月からは、1年間だけですが、また学内の別の仕事に取り組むことになります。本日は、人事課の方から「4/1辞令交付式のご案内について」というメールが届きました。気持ちを新たにして、働くことにします。年度末ですね。まだまだ、締め切りのある仕事があります。頑張らないと…というか、楽しもうと思います。

老頭児の仕事

■先日、現在大津市の瀬田キャンパスにある社会学部が、2025年に京都の深草キャンパスに移転することをお知らせいたしました。詳細は大学のホームページをご覧ください。この移転に向けて、社会学部の中では学部組織の再編やカリキュラムの改編に向けての作業が進められています。移転後は2年で定年退職する私は、この移転を目指しての実務にはほとんど関わることはありませんでした。大学内部での移転の議論がもっとスムースに進んでいれば、少なくとも移転後に新しい学部の完成年次までは勤務できたのではないのかなと思いますが、そんなことは言っても仕方がありません。移転に伴う諸々の検討は、新しい学部運営の当事者となっていく若い同僚の皆さんが中心になって進めておられます。

■そのように思っていたのですが、年寄りにもこれまでの経験から意見をいって欲しいということになりました。移転・改組検討チームは4つありますが、私が参加を求められたのは、実習や地域社会との連携によるプロジェクトに関してです。「学部全体で大津エンパワねっとから社会共生実習へと展開してきた、『現場主義』の学びを次のステージへと押し上げていくために意見を述べて欲しい」ということのようです。大津エンパワねっとは、2007年から2009年にかけて文部科学省の「現代GP」として採択されました。2010年度からは社会学部の全ての学科が協力して運営する「まちづくりコーディネーター」(大学資格)を認定する資格課程として、社会学部のカリキュラムの中で位置付けられてきました。その後、大津エンパワねっとは、カリキュラムの改編の中で社会共生実習に再編され現在に至っています。途中、1年間だけ研究に専念する年がありましたが、私は2004年から社会学部に勤務していますので、かなりの時間とエネルギーをこの大津エンパワねっとと社会共生実習に注いできたということなります。

■まあ、そのような経験があるものですから、私のようなロートルにもできるかなと思いお引き受けすることになりました。とろこで、ロートルと言う言葉をこれまでも使うことがありましたが、それが中国語に由来するとは知りませんでした。老頭児と書くようです。

ススハキ橋

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■さて、大正14年というと1925年になります。人間でいえば97歳。2017年には架橋点検済みのようで、市役所の太鼓判もついています。この琵琶湖水にはたくさんの小さなはしが架かっています。自動車がたくさん通る道ではなく、どちらかというと地域の皆さんの生活のための橋という気がします。古くて欄干に欠けた部分があったのですが、今はきちんと補修されています。普段、橋の下の琵琶湖疏水には、普段は豊に水が流れています。毎年冬に停水し疏水路内の浚渫と清掃を行うようで、今は水が流れていません。今年は、補修工事も行われるようです。そのようなわけで、普段見えない底のあたりの様子がわかります。下を覗いたとき、昔の橋の橋脚らしきものが見えました。これは何なのでしょうね。

雪の日のメジロ

■リビングの窓に合わせて、鉢が置けるように台を置いています。窓の下にはエアコンの室外機も置いてあるので、それを少し隠すようにもなっています。昨日の晩、そこにミカンを半分に切って置いてみました。すると、朝、さっそくメジロがやってきていました。カーテンの隙間から写真を撮りました。手を伸ばせば届いてしまうすごく近い距離です。今日は雪の中で餌を見つけにくいでしょうね。美味しく食べてね。

■リビングの窓に合わせて、鉢が置けるように台を置いています。窓の下にはエアコンの室外機も置いてあるので、それを少し隠すようにもなっています。昨日の晩、そこにミカンを半分に切って置いてみました。すると、朝、さっそくメジロがやってきていました。カーテンの隙間から写真を撮りました。手を伸ばせば届いてしまうすごく近い距離です。今日は雪の中で餌を見つけにくいでしょうね。美味しく食べてね。

■さて、昨日は、午前中は理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと、zoomを使って協議を行いました。私たち琵琶故知新にとってみると、ちょっと困ったこと、憤慨することが起こったからです。その対応について協議を行いました。研究者の世界であれば、人のアイデアを別の言葉を使ってさも自分のアイデアのように語って横取りするようなことは、時と場合によるでしょうが、研究倫理違反になり厳しく批判されます。社会的活動でもそれに似たようなことがあります。その場合は、どうでしょうね。微妙かな。でも仮に悪気はなくても、けっして褒められることではありません。それだけでなく、場合によっては社会に混乱を与えることになりますしね。私たちはとても小さなNPOで、吹けば飛ぶような存在です。しかし、それでもできる範囲で対応をしていこうと思います。これは、しっかり書いておきますね。

■午後からは、深草キャンパスに出かけました。来年度、学内の仕事をお願いされたのですが、引き受けるかどうか悩むことになりました。その相談をするために深草キャンパスに行きました。私は退職まで後5年しかありません。すでに退職された教員の先輩(優しい女性の先生でした)からは、「脇田さん、上手にフェイドアウトしていくのですよ」とアドバイスをいただいていました。まあ、私のこれまでの様子をご覧になってきた上でのアドバイスかと思います。「若い教員の方たちに任せて、退職した後、現役の皆さんが困らないようにしなさいね…」という意味なのかもしれません。まあ、そのようなこともあり引き受けるかどうか、逡巡しました。1人で考えていてもしょうがないので、その仕事の具体的な中身について、それをよく知る方にいろいろ情報を提供していただきました。その上で、やっと踏ん切りがつきました。来年度1年間だけですが、頑張ろうと思います。もう少し暖かい季節になったら、具体的にブログに書くことができるかもしれません。

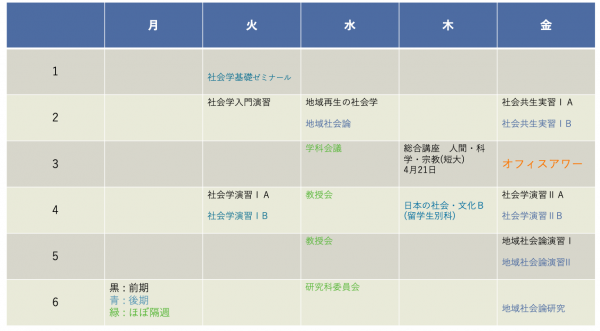

2022年度の時間割

■来年度(2022年度)の時間割です。昨年と今年は、退職された方の授業や、長期研究員で研究に専念されている方の授業を、「代打」で担当したので担当コマ数が多かったのですが、来年度は、通常に戻ります。大学院の授業の履修者がいると、前期は6コマ、後期は8コマになります。木曜日の後期、留学生の授業も担当します。オフィスアワーは、金曜日の2限。場所は、6号館の社会共生実習支援室です。よろしくお願いいたします。月曜日と前期後期ともに、木曜日は前期は1コマだけを除いて授業がありません。大学教員生活も残り少なくなってきましたので、自分の研究に時間を充させていただこうと思います。まあ、現実には、なかなかそんなわけにはいかないと思いますが。

■また、集中講義サマーセッション では、今年度に引き続き、来年度も「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター務めます。コーディネーターは、基本的にボランティアになるので授業コマ数にはカウントされません。ただし、全ての授業のサポートに入ります。

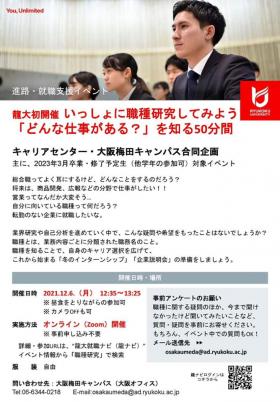

職種研究

■2023年春に卒業する学生の皆さんを対象に「職種研究」のセミナーが開催されるようです。「龍大初開催」と書いてあります。今回の「職種研究」のようなテーマの就活に関するセミナーは、これまで開催されてこなかったということなのでしょう。ということは、他大学ではすでに開催されているということなのでしょうか。それはともかく、ここに書かれていること、かなり基本的なことです。龍谷大学のキャリアセンターでは、こういった基本的なことから丁寧に指導をしていこうとされているのかなと思います。そういう指導が必要な現状が存在しているのでしょう。

■2023年春に卒業する学生の皆さんを対象に「職種研究」のセミナーが開催されるようです。「龍大初開催」と書いてあります。今回の「職種研究」のようなテーマの就活に関するセミナーは、これまで開催されてこなかったということなのでしょう。ということは、他大学ではすでに開催されているということなのでしょうか。それはともかく、ここに書かれていること、かなり基本的なことです。龍谷大学のキャリアセンターでは、こういった基本的なことから丁寧に指導をしていこうとされているのかなと思います。そういう指導が必要な現状が存在しているのでしょう。

■今日の4限は、3回生のゼミでした。ゼミの最後に、ゼミの学生の皆さんに、このセミナーの案内が届いているかどうかを確認しました。すでに読んでいる人もいましたが、きちんと見ていない人もいました。困りましたね。きちんと参加するようにしてください。

■ところで、このセミナーのことを知人に話したところ、「自分の学生時代にもそういう機会があればよかったのに…と思います」との感想をいただきました。確かにそうですよね。「働くってどういうことなのか」「世の中にはどういう仕事があるのか」ということを深く考えることもなく、「頑張って就職活動をしなくっちゃ、早く内定をもらわないと…」と、状況に流されるように就職活動に取り組み、なんとなく就職して働いてしまう…確かにそういう側面があるように思います。

晩秋の琵琶湖

■昨日は午前中に、zoomでゼミ生の卒論の面談(指導)を行いました。心配していましたが、自分なりに考えて工夫をしていたので、少し安心した。私があまりよくわかっていないテーマ、「引きこもり」についての研究なのですが、興味深いことをいろいろ教えてもらいました。あとは、卒論全体を貫く、1本の論理をきちんと浮かび上がらせることができるかどうか。頑張ってください。

■面談の後は、溜まっている事務仕事をして、昼食は外食ということになりました。堅田にあるイタリアンレストランで琵琶湖を眺めながらピザとパスタをいただきました。店内から琵琶湖が見えたので、食後は、渚まで出てみました。まだ、寒さを感じるような風景ではありません。それでも、冬の渡鳥がたくさん集まっていました。双眼鏡を持っていけばよかったな。琵琶湖の水位が下がっているので、はなり浜が広がっていました。今年は台風のシーズンに雨があまり降らなかったせいです。水位、ちょっと心配です。

オンラインと対面式

■昨日は、溜まっていた庭仕事を午後に3時間ほどかけて行いました。枯れたものを取り除き、落ち葉を集め、ユリの球根を鉢に植え、収穫が終わったプランターの土を処理しました。プランターの土には、たくさんミミズがいましたた。ミミズからすると、食べ応えのある土だったのかもしれません。それから水も撒く。3匹のクサガメを飼っていますが、その飼育箱の水を交換してあげました。カメたちは、気温が下がってきて、もう餌を食べることもありません。これから、冬眠に向かっていきます。

■昨日は、溜まっていた庭仕事を午後に3時間ほどかけて行いました。枯れたものを取り除き、落ち葉を集め、ユリの球根を鉢に植え、収穫が終わったプランターの土を処理しました。プランターの土には、たくさんミミズがいましたた。ミミズからすると、食べ応えのある土だったのかもしれません。それから水も撒く。3匹のクサガメを飼っていますが、その飼育箱の水を交換してあげました。カメたちは、気温が下がってきて、もう餌を食べることもありません。これから、冬眠に向かっていきます。

■今朝は、少し庭がましになったので、写真を撮ってみました。我が家の小さな庭サラサドウダンがオレンジ色に美しく紅葉しました。そして、サザンカが咲き始めました。晩秋ですね〜。

■今日は入試業務のある日でした。同僚の教員の皆さんが集まってきました。普段、会議はオンラインですので、実際にお会いするのは本当にひさしぶりです。ところで、朝、たまたま横に座った方のお顔を存じ上げませんでした。ご挨拶をすると、すでに昨年から社会学部で勤務されているとのこと。もちろん、あちらも私のことをご存知ないかなと思います。違う学科なので、よくわかっていなかったのです。コロナ感染拡大で、昨年度から会議は全てオンラインでteamsを使って行われるようになりました。teamsでは、普段、教授会では司会をする学部長以外の方の顔を拝見することもありませんし。まあ、仕方ないですね。

■そんなこんなで、今日は、オンライン会議でしかコミュニケーションがないと、教員集団はどんなふうに変化していくのかなと思いました。実は、うまく感じ取れていないだけで、すでに変化しているのかも知れませんね。学生の皆ささんも、教員の皆さんも、コロナ感染で授業や学内の業務がオンラインになったことを「良いことだ」と思う人と、逆に「困ったことだ」と思う人の両方がおれるように思います。私は「良いこと」とは思わないけれど、「仕方のないことだ」とは思っています。仮にコロナが収束しても、もうオンライン授業を無くして、全ての授業が再び対面式に戻ることはないと思います。加えて、どのようなことはオンラインで行うべきなのか、どのようなことは対面式で行うべきなのか、組織としてポリシーをしっかり持っていないとまずいなとも思っています。私は、地域連携型の教育プログラム等に熱心に取り組んでいる方なので、その辺りのことについては敏感にならざるを得ません。PBL(Project Based Learning)、CBL(Community Based Learning)のような実践的な学習は、オンラインでは困難だからです(できないわけではないけれど…)。もうひとつ。「困ったこと」といえば、学生さんや同僚の皆さんとの、どうでもよいおしゃべりやコミュニケーションが少なくなってしまったことかなと思います。無駄のように見えるコミュニケーションから、大切なものが生まれてくるからです。

■そんなこんなで、今日は、オンライン会議でしかコミュニケーションがないと、教員集団はどんなふうに変化していくのかなと思いました。実は、うまく感じ取れていないだけで、すでに変化しているのかも知れませんね。学生の皆ささんも、教員の皆さんも、コロナ感染で授業や学内の業務がオンラインになったことを「良いことだ」と思う人と、逆に「困ったことだ」と思う人の両方がおれるように思います。私は「良いこと」とは思わないけれど、「仕方のないことだ」とは思っています。仮にコロナが収束しても、もうオンライン授業を無くして、全ての授業が再び対面式に戻ることはないと思います。加えて、どのようなことはオンラインで行うべきなのか、どのようなことは対面式で行うべきなのか、組織としてポリシーをしっかり持っていないとまずいなとも思っています。私は、地域連携型の教育プログラム等に熱心に取り組んでいる方なので、その辺りのことについては敏感にならざるを得ません。PBL(Project Based Learning)、CBL(Community Based Learning)のような実践的な学習は、オンラインでは困難だからです(できないわけではないけれど…)。もうひとつ。「困ったこと」といえば、学生さんや同僚の皆さんとの、どうでもよいおしゃべりやコミュニケーションが少なくなってしまったことかなと思います。無駄のように見えるコミュニケーションから、大切なものが生まれてくるからです。