大学・地域連携の相談で高島市へ

▪️今日は湖西線で高島市役所を訪問しました。大学・地域連携に関する相談をするためです。教学関連の龍大職員さんと一緒に伺いました。大変前向きなお話をすることができて、大変ありがたかったです。複数の龍大関係者と相談をしながら、やっと市役所の皆さんと前向きにお話をすることができるような段階まできました。嬉しいです。これから着々と進捗していくのかそうでないのか、その辺りはまだよくわかりませんが、少しずつでも前進していければと思っています。

▪️昨日は大雨でしたが今日は快晴。琵琶湖も比良山系も美しい。写真は大津市の北部のあたりです。車内からずっと風景を眺めていました。電車は高島市に入ると、安曇川が形成した扇状地を感じながら、新旭駅まで。一昨年に開催された「全国棚田(千枚田)サミット」のお手伝いをするために高島市に何度も通ううちに、高島市の大ファンになりました。ということは、私も「関係人口」の1人になるのかな。

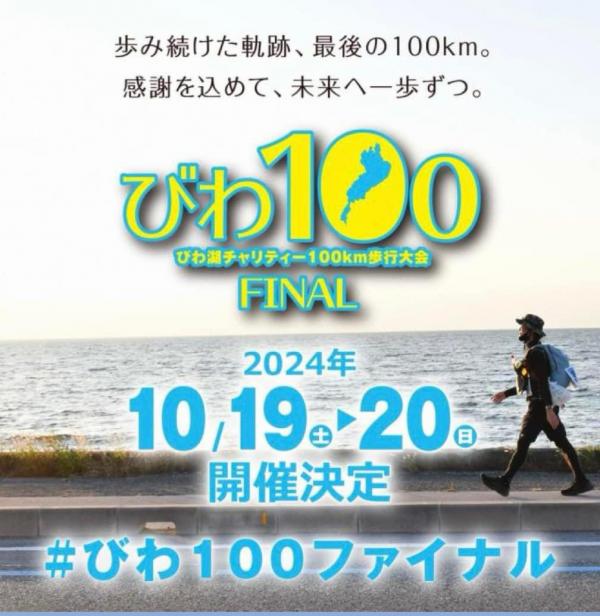

最後の「びわ100」

▪️とうとう、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」第10回、今年度で最後になります…さびしい。

▪️感謝の気持ちを込めて、参加させていただきます。過去、5回参加いたしました。参加したときは、なんとか完歩できました。いろんな皆さんの支えのもとで、なんとか完歩することができました。本当に、ありがとうございました。で、今回は最後です。

▪️私が参加することになったきっかけは「世界農業遺産」です。過去に「世界農業遺産」の認定を目指して歩かれた滋賀県長の皆様。今回は最後です。どうぞ、ご参加ください。一緒に歩きましょう。

【追記】▪️世界農業遺産認定に向けて知恵を絞り、一緒に頑張った県庁の職員の皆さんのうちのお1人に連絡を取りました。すると、今年が最後であることをご存知でした。上司とも相談をして、出来る限りの事、精一杯やりたいとのお返事をいただきました。楽しみです。

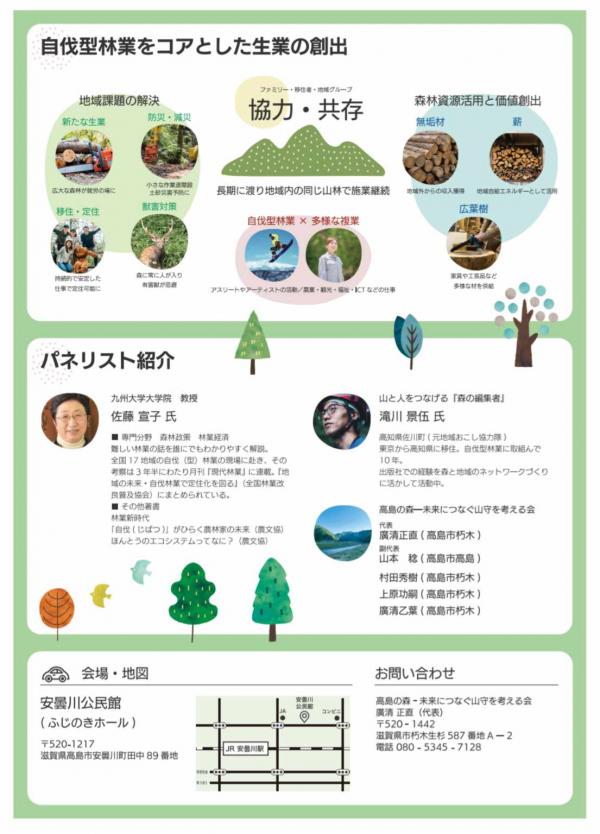

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

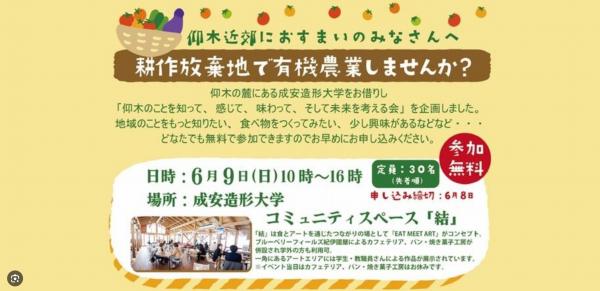

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

イベント「仰木で有機農業業をしませんか」

▪️「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。仰木は、いつも我が家が野菜を購入している直売所のある地域です。

仰木近郊におすまいのみなさんへ

耕 作 放 棄 地 で 有 機 農 業 し ま せ ん か ?仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。

地域のことをもっと知りたい、食べ物つくってみたい、少し興味があるなどなど・・・

どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

仰木近郊にお住まいでなくても地域課題や農業に関心がある方の参加も歓迎します。日時:2024年6月9日(日)10時~16時

場所:成安造形大学 コミュニティスペース「結」

条件:どなたでも参加できます 先着30名、参加無料

▪️仰木は、大津市の西部、比叡山に連なる山々の麓にある棚田の農村です。仰木には3つの集落がありますが、そのうちの1つの集落、上仰木の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。写真家・今森光彦さんの写真集『里山物語』でもよく知られた地域です。1000年以上の歴史をもつ地域なんですが、全国の農村、特に中山間地域の農村と同じく、後継者不足、農家の高齢化に伴い、耕作をするのに手間のかかる農地から放棄されていきました。耕作放棄地と言います。しかし、この仰木に隣接する地域には、大規模な新興住宅地が広がっています。そのような住宅地には、自宅の家庭菜園に飽き足らず、安心安全の野菜づくりをもう少し広い農地でやってみたい、プロの農家の指導を受けながら野菜作りをしてみたい…という方達が、お住まいになっていると思われます。耕作放棄地が増えて困っている農家と、農業をやってみたいけれど農地もないし、農業のやり方もよくわからない住宅地の皆さん、この両者を繋いでいこうという企画です。しかも、両者は隣接して居住しているわけです。今回は、住宅地の中にある大学、成安造形大学の中に会場をお借りして、イベントを実施いたします。

▪️当日のイベントには、成安造形大学の副学長で附属近江学研究所副所長をされている加藤賢治先生に「仰木の歴史文化と伝説」のタイトルでご講演いただきます。また、オーガニック専門店等の植物発酵エキスや健康補助食品等をOEM(他社ブランドの製品を製造する企業)として製造・販売されている株式会社リスペクトを、仰木を拠点に展開されている伊藤定紀さんにも講師としてお越しいただき、「なるほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」のタイトルでご講演をいただきます。そして、参加者で歩いて仰木の文化歴史に触れ、耕作放棄地の現状を見学する予定にしています。どうぞ、皆様、奮ってご参加ください。参加申し込みは、以下のからお願いいたします。Peatixという仕組みを利用しています。「チケット」を申し込む形式になりますが、無料です。

耕作放棄地で有機農業しませんか?

2024年度 平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式

▪️先週の土曜日、平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式が開催されました。「夏原グラント」では、2012年より、「NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して」支援を行っています。この「夏原グラント」に関しては、これまでもこのブログに投稿してきました。私は、2014年からこの助成の審査員を務めています。今年で10年目なんですね。この助成が開始してから、延べ600団体以上に助成を行い、助成金総額は1億5千万円を越えているそうです。この手の助成金としては、相当な実績を有しているのではないかと思います。

▪️この日は、高橋滝治郎さんにお会いしました。高橋さんは、伊吹山麓で、「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の会長として活動されています。伊吹山の植物を鹿害から守る活動をされているのです。「夏原グラント」に対しては、伊吹山麓の貴重な植物を鹿の食害から守るために、金属柵を購入して獣害作を設けたいという申請されていました。

滋賀県米原市の伊吹山の三合目には、ユウスゲをはじめ、貴重な植物が確認されています。しかし、近年はシカによる食害が問題となっています。そこで冬の強風や積雪に耐久性のある金属柵を設置して獣害を防止します。

▪️助成金で金属柵だけを購入させてもらいたいというのです。なんというか、大変潔いというか、非常にわかりやすい(効果も期待できる)申請でした。審査の結果、高い評価で採択されました。各団体の助成金額については、こちらに公表されています。

▪️もちろん、私は高橋さんが会長されている団体が申請されていることを書類審査の時まで知りませんでした。いっぽう、高橋さんの方も、私が審査員をしていることをご存知なかったと思います。高橋さんと知り合ったのは、私が、世界農業遺産申請に向けてのサポートをさせてもらっている時でした。その時、高橋さんは滋賀県庁の農政水産部長をされていました。今では、「琵琶湖システム」は、国連FAOに世界農業遺産として認定されていますが、FAOの審査を受けるためには、その前にまずは日本の農水省から「日本農業遺産」に認定される必要がありました。高橋さんは、その段階で滋賀県農政水産部長をされていたのです。ということで、高橋さんとツーショット。ずいぶんい前からお約束していただいているのですが、高橋さんから伊吹山の植物のことをいろいろ学びつつ、山頂まで登山ガイドをしていただくことになっています。もっとも、昨年、登山道の大規模な崩壊があり、伊吹山は入山禁止となっています。早く、再開してほしいです。楽しみです。その前に、登山靴買わなくちゃ。

▪️「夏原グラント」に話を戻しましょう。贈呈式の後は、記念写真を撮影して、交流会が開催されました。交流会では、いろんな方達とお話をすることができました。私は、滋賀県ヨシ群落保全審議会のメンバーということもあり、審査とは別に、個人的な関心として琵琶湖のヨシ帯の保全に関心があります。ということで、「ヨシの活用によるヨシ原の保全 」に取り組む、「まるやまの自然と文化を守る会」の代表で、「特定非営利活動法人まるよし」理事長の宮尾陽介さんからは、琵琶湖の代表的なヨシ軍楽である西の湖でヨシの利用と保全に取り組む関係団体の大変興味深いお話を聞かせていただきました。「夏原グラント」とは別に、お話を伺いにいく約束をさせていただきました。

▪️「けいはんな記念公園における里山管理事業」 の「コナラ会」のメンバーである稲本雄太さんとも、ゆっくりお話をすることができました。「夏原グラント」の助成金が、どれだけ活動の発展につながったかについて、また活動されているエリアの生物多様性を高めていることについても説明してくださいました。生物多様性が高まったことを、昆虫標本等や科学的な調査のエビデンスに基づいて評価を行っておられるようです。そのうちに、「自然共生サイト」に登録されるかも知れませんね。

▪️学生の皆さんも助成を受けています。「有機農法拡大 /立命館大学経営学部プロジェクト団体」である「丹後村おこし活動チーム」の皆さんです。今年度から助成を受けておられます。ということで、「夏原グラント」で有機農業に取り組む先輩団体「持続可能な集落棚田のための環境保全型ネオ・スモールファーマー発掘プロジェクト」に取り組む特定非営利活動法人「スモールファーマーズ」さんを紹介しました。「スモールファーマーズ」さんも、代表の岩崎吉隆さんとは、これまたちょっとした知り合いだったからです。一昨年度から、高い評価とともに助成を受けておられます。こうやって、団体間を交流会で繋いでいくのも審査員の役目なのかもしれません。

▪️交流会の中締めでは、挨拶をさせていただきました。自分たちが助成金を受けることができたらそれでOKではなく、「夏原グラント」で助成を受けた団体間で、もっと情報をやり取りしたり、見学をしあったり、お互いの活動を助け合ったり、そういう協働と連帯が生まれて欲しいと、私からの希望をお伝えしました。交流会の名刺交換で、そのような個人的な希望が少しずつ実現していくと素晴らしいと思います。

安田さんと「利やん」

▪️昨晩は、というか昨晩もですね、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。お相手は、元・滋賀県農政水産部長で、現在は近江八幡市の教育長の安田全男さんです。安田さん、楽しい時間ありがとうございました。

▪️私は、FAO(国際連合食糧農業機関)が認定する世界農業遺産に、滋賀県が「琵琶湖システム」を申請する際のお手伝いをさせていただきました。そのきっかけをくださったのは、当時農政水産部長であった安田さんでした。しかも、その安田さんとの出会いの場は、この「利やん」でした。

▪️かつて琵琶湖博物館で学芸員として勤務していた時代の、琵琶湖博物館の副館長を務められ、後に嘉田由紀子知事の時に副知事を務められた田口宇一郎さんが、安田さんと「利やん」で飲んでおられたのです。その時に、たまたま私がお店に伺い、田口さんに「おっ、わきさん、安田くんを紹介するわ」と、安田さんをご紹介くださったのです。飲みながら、現在「琵琶湖システム」と名付けられている滋賀県の、自然環境と歴史文化そして現在の生業が一体となった仕組みについて、意見を交換して盛り上がったのでした。その時がなければ、私が世界農業遺産に関わることはなかったのかなと思います。

▪️そういう意味で、「利やん」というお店や田口さんにご縁をいただいたということになります。心より感謝しなくてはいけません。世界農業遺産の申請に関わったことは、自分の見識を広げる経験になりました。安田さんが農政水産部長を務められた後、3人の部長さんとご一緒に世界農業遺産申請に取り組ませていただきました。結果として、多くの皆さんお知り合いになることができました。本当に、感謝の気持ちしかありません。

▪️昨晩は、教育長としてお仕事上での大きなテーマと、世界農業遺産「琵琶湖システム」の今後の展開について、いろいろ意見交換をさせていただきました。また、滋賀県から世界農業遺産に挑戦することになった背景等についても教えていただきました(初めて知ったことでした)。大切な時間を持つことができました。私の場合は…かもしれませんが、こういう機会がいろんな仕事(取組み)のシーズ(種、きっかけ)になっていくのです。ありがたいことですね。今日、安田さんは「今日は第1回目」とおっしゃっていたので、関係する様々な方達もお呼びして、第2回、第3回と続けていくことになるようです。

▪️昔の上司である田口さんが、「仕事はな、ロマンなんや」と言っておられました。安田さんも私も、その田口さんの教えに従ってきたのかなと思います。組織的にやるぺき目標をきちんと受け止めつつ、その上で「こうなったら素敵やん」という自分の思いを、周りの皆さんの賛同も得つつ実現させていく、それが仕事なのかなと思います。私は、退職まで残り3年ですが、それでも「ロマン」を抱いています。そのロマンがうまく実現したら、またfacebookで報告させていただきます。

長浜市早崎の「魚のゆりかご水田」

▪️今日、長浜市早崎の農家、松井賢一さんが、ご自身で営農されている「魚のゆりかご水田」にコイとフナが遡上したと投稿されていました。春です。

NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️もちろん、人口減少の問題は大学だけの問題ではありません。社会全体の問題です。人口が増えていく高度経済成長期の時代に生まれた様々な制度や仕組みを引きずりつつ、世界経済の変化にもついていけず、未来に希望を見出せない中で、日本の人口はどんどん減少していっています。この人口減少の問題、担当している「地域社会論」の授業でも取り上げています。授業の通奏低音のような感じでもあります。今朝、この人口減少に関するNHKの記事を読みました。NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」です。

▪️記事でまず登場されるのは、あの「増田レポート」の増田寛也さんです。記事からは、あえて「消滅」という言葉を使ったと理解できました。いわば、ショック療法ですかね。この「増田レポート」に関しては、批判も多いことは知っておいて良いかと思います。この辺りの論争については、行政学や地方自治論がご専門の嶋田暁文さん(九州大学大学院法学研究院)による「『増田レポート』再考 ~『自治体消滅』論とそれに基づく処方箋は正しいのか?~」(地方自治ふくおか / 60 巻 (2016))が、「増田レポート」の整理と「増田レポート」に批判的な意見を対比させながらそれらの論点を総合的に整理されています。今から、8年前のものですが、勉強になりました。

▪️さて、このNHKのWEB特集ですが、増田さんの後には、2つの対称的な施策を展開している自治体の取り組みが紹介されています。ひとつは、島根県吉賀町。こちらの町では、子育て支援に政策をシフトさせました。その財源は、町内に建設した小さな水力発電。売電することで、財源に充てるということのようです。その結果、合計特殊出生率も改善し、2040年の予想人口も改善しました。もうひとつは、岡山県美咲町。こちらの町では、公共施設を縮小していく方向で人口減少に対応しようとしています。一方で、住民の要望を受け入れて英語教育に力を入れています。私が興味深かったのは、このような厳しい状況の中で、まちづくり協議会の会長さんが、以下のように語っておられることでした。大津市の地域自治の問題に関わってきたものですから共感しました。

「『行政サービスですべきものを、自治会が何でしないといけないんだ』という意見は必ず出ます。みんなが同じ方向を向くのは難しい。ただ、実際困るのは住民なので、役場ができないなら自分たちでやるしかない。できるだけ楽しみながら『賑やかな過疎』を目指したいなとは思っています」

▪️「これって、過疎が進んだ地域の話でしょ、自分たちには関係ないよ」と若い方たちは思うのでしょうが、いえいえ、そんなことはありません。「自分が生きている間は、なんとかなるわ」と高齢者の方たちは思うのでしょうが、ほんまに大丈夫かな??…と思います。

【追記】▪️上記の嶋田暁文さんの文書を読んでいて、その中に役重眞喜子さんというお名前が登場していました。お会いしたことはありませんが、どこかでお聞きした名前だと思って調べたら、私が以前勤務していた岩手県立大学総合政策学部で教員をされていました。その役重さんの教員紹介のページに「ブルシット・ジョブと自治体職員」というエッセーが掲載されていました。「増田レポート」や人口減少とは直接関係ありませんが…。以下は、その中の一部です。大切なことだと思いました。自治体職員に関して指摘されているのですが、これは他の様々な職場、組織でも同様のことではないのかなと思います。

ブルシット・ジョブとは、世の中の役に立たず働く人自身もまったく無意味だと思っている仕事のことを言います(D. Graeber)。例えば現代思想家の内田樹氏は行政資源が縮む中にあって政策を<民主的に><正当化>しなければならない行政の仕事は、気を付けないと無数のブルシット・ジョブに侵食されてしまいます。

これを避け、職員の働きがいを取り戻すには、地域とつながり、住民と顔の見える人間的な関係を築くこと、その中で自分たちの仕事の成果を喜んでもらったり時には怒られたりする、血の通った経験を積むことが欠かせないと私は考えています。毎日パソコンに向かっていては得られない、人としての成長です。

【びわ湖葦舟プロジェクト】葦舟づくり2023 目指せ竹生島!short ver

▪️こういう動画の存在を教えていただきました。動画の説明を転載します。

びわ湖に生えてる葦で船を作る!

太古の人々が、葦(ヨシ/アシ)で舟を作っていたと知り、

それを体験してみたくて

冬に葦を刈り、春に野焼きをし、

夏に束ねて舟を作り、

びわ湖の神様にご挨拶すべく、竹生島を目指しました。かつては当たり前だった

自分達で舟を作り、漕いで島を目指すという経験は、

現代では得難く、言葉にしきれぬ喜びがありました。葦は古くから屋根やヨシズの素材としても利用されてきました。

近年使われる事が減っていますが、

葦はびわ湖の水質を良くしてくれています。自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、

いい循環が広がっていくことを願っています。

今後も続けて活動していけたらと考えていますので、ご協力よろしくお願いします!

▪️この説明では、「葦はびわ湖の水質を良くしてくれています」とありますが、正確には「葦」そのものだけではなくて、「ヨシ群落」全体かなと思います。細かなことは別にして、こういうことを楽しむ方達がおられるって素敵だなと思いました。特に、「自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、いい循環が広がっていく」というイメージは非常に大切なことだと思っています。「楽しさ」と「環境」、この両者が結びつくことが大切です。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」ながら「環境」保全に努めるというのは駄目だとは言いませんが、共感と活動の広がりが生まれてきません。もちろん、きちんと安全を確保するために、知り合いの若手漁師さんが伴走されたそうです。これも素敵だなと思います。