第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

▪️龍谷大学吹奏楽部も出演する、龍谷大学が毎年開催している「夕照コンサート」、台風のために中止になりました。非常に残念です。でも、仕方がありませんね。吹奏楽部の「夕照チーム」の皆さん、さぞや残念でしょうね。一生懸命練習してきたのに…。でも仕方がない。気持ちを入れ替えて、次のステージに向けて頑張ってください。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

仰木・真野浜

▪️昨日は土砂降りの夕立でウォーキングを断念しましたが、今日は、歩きました。けっこう頑張りました。台風のせいでしょう。暑さもおさまり、涼しい風が吹いていました。

▪️まずは、私が住んでいる住宅地の中を歩き、そして住宅地の山側にある仰木の集落まで坂道を登りました。その後は、坂道を一気に降って、堅田の街中を抜けて真野浜まで歩きました。真野浜では、民宿を経営されている山田 英二さんにお会いすることができました。山田さんは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の仲間です。しばらく立ち話をした後、再び、自宅に向けて歩き始めました。暮らしている地域の「地理的魅力」をじっくり味わうウォーキングでした。

▪️結果として、13.57kmを2時間18分をかけて歩きました。私としては、結構、頑張っています。速歩です。歩数は、スマホのアプリでは18,143歩。万歩計では、明日起きてからの数字ですが19,322歩。頑張りました。もちろん、スマホに入れてある音楽を聴きながらです。2時間あると、普段ゆとりがなく、じっくり聴くことができないシンフォニーもウォーキングの間に集中して聞くことができます。今日も、グスタフ・マーラーのシンフォニーを聴きました。マーラー、マイブームです。

京都市交響楽団 第692回定期演奏会

▪️昨日は、京都コンサートホールで京都市交響楽団 第692回定期演奏会が開催されました。演奏されたのは、グスタフ・マーラーの交響曲第3番です。指揮は、2022年度まで常任指揮者を務められた広上淳一さんです。交響曲は多くは4つの楽章から構成されていますが、このマーラーの交響曲第3番は全部で6つの楽章から構成されています。第1楽章は全楽章の中でも一番長く、30分以上演奏に時間がかかります。ちょっとした交響曲並みの長さになります。全体では1時間40分ほどの長さになります。

▪️1楽章の後、第2楽章から第5楽章までのそれぞれの楽章はそれほど長くありませんが、特徴は、第4楽章ではアルトの独唱が入り、第5楽章にアルトの独唱、児童合唱、女声合唱が入ることです。今回の定期演奏会では、アルトの独唱は、世界的に評価されている藤村実穂子さんでした。テレビで歌声をお聴きしたことはありますが、実際にお聴きしたのは初めてでした。このマーラーの第3番ということもあるのでしょうが、深い深い歌声でとても感動しました。第5楽章では、女性合唱の京都コーラスや児童合唱の京都市少年合唱団も活躍されていました。交響曲に人の歌声が入ると、より印象が深まります。ただ、この歌の歌詞の内容を理解するのには、作曲当時、大変影響力のあった哲学者ニーチェの思想を多少は知っていたり、そしてキリスト教文化の中で暮らしていないと伝わりにくいことかもしれません。もちろん私は、その辺りがよくわかっていなかっので、今回は、あらかじめ少しだけですが「予習」をして演奏をお聴きしました。

▪️そうそう、忘れていました、第3楽章では、ポストホルンという楽器が演奏されます。昔、郵便馬車が出発や到着を知らせるために吹かれたものです。今は小さいホルンのような形をしています。トランペット奏者の方が演奏されました。演奏する場はステージではなくて、ステージから離れた客席の奥で演奏されたようです。ようですというのは、私の席からは見えなかったものですから。そういう作曲者の指示なのですね。

▪️第6楽章は最後の楽章です。第6楽章は非常にゆっくりしたテンポで曲が進みます。美しいロマンティックな旋律が繰り返し出てきます。最後はオーケストラ全体が高揚し盛り上がっていくのです。指揮をする広上さんは小柄な方です。小柄な体を体以上に使って、時には飛び上がりながら指揮をされました。全身でオーケストラの演奏を導いていかれました。大変大変感動しました。以下は、京都市交響楽団のXへのポストです。

【第692回定期演奏会】

初日が終了しました!約2年半越しに実現した、マエストロ広上、藤村さん、京都市少年合唱団、京響コーラスとの念願のマーラーの交響曲第3番!

終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演となりました!本日は満員御礼👏ご来場誠にありがとうございました! pic.twitter.com/pg2DGTBZ5F

— 京都市交響楽団 City of Kyoto Symphony Orchestra (@kyotosymphony) August 23, 2024

▪️このXへのポストで、「約2年半越しに実現した」と書かれています。広上さんが退任する2022年度の最後、3月に、このマーラーの第3番を演奏することが決まっていたのですが、当時はコロナ禍の真っ最中、特に児童合唱団の皆さんへの感染を危惧して、延期になっていたのです。リベンジですね。昨日は、満席でした。私は見ていないのですが、知人のお話では、開場前から長蛇の列ができていたといいます。皆さん、楽しみにされいたんですね。このポストに書かれている通り、「終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演」だったと思います。

▪️ところで、昨日は京都コンサートホールへは地下鉄で行きました。写真は地下鉄の北山駅の改札口横にあった自動販売機です。管楽器のリードとか、オイルとか、楽器を拭く布とか、消耗品が売られています。吹奏楽をやっいる人たちが日常的に必要とするものですね。その下に、スコア(総譜)が売られていました。どの作品のスコアかというと、なんとグスタフ・マラーの交響曲第3番のスコアです。おそらく、自動販売機を設置されたJEUGIA(京都の楽器店)さんが、今回のコンサートにあわせて自動販売機で販売されることにされたのでしょう。私は、マーラーの交響曲のスコアは1番、2番、そして5番しか持っていなかったので、笑われるかもしれませんが、ついでに購入させていただきました。自動販売機でスコア、なんだかすごいです。

自動販売機でスコアを売っている!!

▪️明日、京都市交響楽団の第692回定期演奏会です。演奏されるのは、グスタフ・マーラーが作曲した交響曲第3番。指揮は広上淳一さん、メゾ・ソプラノは藤村実穂子さん。期待が高まります。それはともかく、Xでこんなポストを見つけました。明日のコンサートホールのある地下鉄北山駅には、JEUGIAさんの自動販売機が置かれているらしいのです。これまで気がつきませんでした。で、今、その自動販売機で、マーラーの3番のスコアを売っているんですって。びっくりです。

▪️明日の演奏会ですが、元々は、指揮者の広上さんが2022年3月に京都市交響楽団の常任指揮者を退任される直前の定期演奏会で演奏される作品だったようです。ところが、コロナ禍の中で中止になりました。というのも、マーラーの3番は全部で6楽章ですが、オーケストラ演奏に加えて、第4楽章ではアルト独唱が、第5楽章ではアルト独唱と児童合唱、そして女声合唱が加わります。特に、児童合唱の皆さんのことを配慮してプログラムが変更になったのではないかと思います。今回、これだけ多くの皆さんがコロナや、自動合唱団の皆さんについては手足口病等に罹患せずに本番をきちんと迎えられること、本当に良かったと思います。今回は、リベンジの演奏ということになりますかね。

北山駅の自動販売機メンテに来たら

京響の小西先生に会えました👏🏻

お写真ありがとうございます🥰https://t.co/nyUuI15b9a@kyotosymphony pic.twitter.com/WA4EeRuY2Z— JEUGIA三条本店ピアノサロンアプローズ (@jeugia_applause) August 21, 2024

北山駅にあるJEUGIAさんの自動販売機に、マーラーの交響曲第3番のスコアを発見して「おおすごい!」と喜ぶ、リハ終わりのマエストロ広上📸

ご自分のスマホでも自販機の写真を撮影されていました☺ https://t.co/PD2bO0v9gr pic.twitter.com/3KruPg0P9q— 京都市交響楽団 City of Kyoto Symphony Orchestra (@kyotosymphony) August 22, 2024

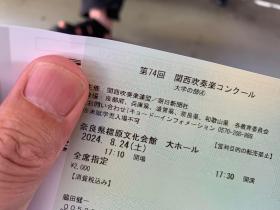

関西吹奏楽コンクールのチケット

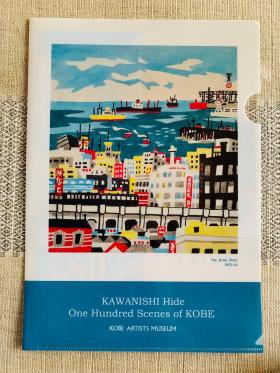

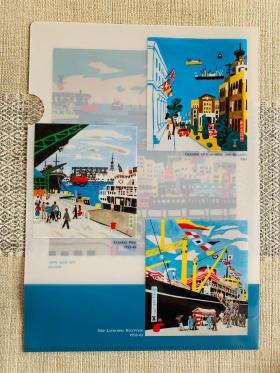

川西英の『神戸百景』

▪️先日、自宅のクリアファイルを整理していたら、このファイルを見つけました。確か神戸に出かけた時に、どこかのお店で買ったのかな…思い出せません。このクリアファイルには、神戸に生まれた画家・版画家の川西英(かわにし・ひで/1894-1965)さんの4つの版画の作品が印刷されています。画文集『神戸百景』におさめられた作品です。表の方は、「みなと」というタイトルの版画。裏には3つの作品がありますが、上から順番に「商工会議所」、「中突堤」、「新造船レセプション」です。震災からの復興や、街の開発で、もう『神戸百景』の作品のような雰囲気は神戸にはありません。でも、私の幼い頃の記憶にある神戸は、この版画に描かれたような雰囲気でした。こちらに『神戸百景』の作品が丁寧に紹介されています。

▪️それから、大学時代の後輩であるOくんがfacebookに投稿していた動画「映画の中の神戸‥懐かしの昭和の風景」も、私にとって懐かしい風景が満載でした。良い動画を教えてもらいました。昔の映画に登場する神戸を集めた動画です。鶴田浩二、石原裕次郎、加山雄三、懐かしい俳優さんたちが登場します。古い国鉄や阪急も出てきます。神戸以外に、加山雄三の「海の若大将」という映画では、西宮にある母校・関西学院大学のキャンパスも登場します。母校が若大将シリーズの撮影に使われたとは知りませんでした。これはこれで、懐かしいですね。今はキャンパスの雰囲気も一部を除いて大きく変わっていますから。

The Revived • «Відроджені» • The Olympic team of Ukrainian athletes who died during the war

▪️朝、新聞を読んでいると「パリ五輪が11日終わった。期間中、ロシアの侵攻を受けるウクライナのスポーツ選手たちを扱ったある動画が、パリの五輪選手村でのイベントやテレビで流れて話題になった」という記事が目に入りました。まずは、この動画をご覧ください。小さい頃からボクシングに取り組んできた若い男性の人生が回顧されますが、こういうメッセージが入ります。「ボクシングはロシアに勝利してからと言ってきた。けれど、その夢はかなえられない。だって私は死んだのだから」。

▪️記事によれば、ロシアの攻撃に巻き込まれて亡くなったウクライナのアスリート6人を人工知能(AI)で再現したものなのだそうです。動画に登場されるボクシング選手マクシム・ハリニチェウさんは2018年のユース五輪で準優勝した期待されていた選手だったのですが、2022年5月に志願入隊し、2023年3月に東部のルハンスク州で命を落されました。22歳でした。彼の傍らに立つのは、動画の解説によれば、アナスタシア・ホンチャロワさん(自転車)、フェディル・イエピファノフさん(フェンシング)、オレクサンドル・ピエリエシェンコさん(重量挙げ)、ニキータ・ザシアドコさん(水泳)、そしてミコラ・ジドコフさん(サッカー)です。

▪️ロシア侵攻で命を落としたウクライナのスペーつ選手は498人に上るようです。この動画の企画に関わったクリエーターは「戦争が長引くにつれ、死者が死亡者数という『統計』になってている。しかしその裏には、一人ひとりの顔が、声が、ストーリーある」と強調されています。遺族から様々な角度から撮影した顔写真全身写真の提供を受け、留守番電話に残されたメッセージの音声も使っているとのことです。それらを「メタ・ヒューマン」と呼ばれるAIツールで選手の姿を再現しています。「本物の人間のようでありながら、AIだと分かる微妙な部分を追求した。選手たちは命を奪われ、今はもういないということを伝えたかった」。遺族からの要望やこだわりも受け止めつつ制作されたようです。これも動画の解説ですが、「この取り組みは、亡くなったアスリートたちの物語や夢を伝えるだけでなく、ロシアの侵略が世界中のスポーツに与えた影響に注目を集めること」も目的にしているとのことです。

【追記】▪️こういうAIの技術が「進化」していくと、将来は、死者と擬似的なコミュニケーションができるようになるのかもしれません。意識の中で亡くなった方のことを思い、イメージすることはできます。コミュニケーションの定義にもよりますが、それは通常のコミュニケーションとは違うものです。しかし、AIが進化して、亡くなった方の生前の様々な情報が蓄積され、その情報を元に亡くなった方が再現され、こちらから話しかけに亡くなった方が応答するようになったり、逆に亡くなった方が話しかけてきたり、そういったことが可能になるのかもしれません。現在、人とAIのコミュニケーションはさまざまな分野で実現していますから。もちろん、それが人工的に作られたものであることを承知で、そのようなコミュニケーションを人は求めるようになるのかもしれません。

「六斎念仏踊り」の皆さんと

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️どうして、このお3人と繋がっているのか、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。じつは、ゼミ生の卒業論文の指導がきっかけなのです。

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

▪️今年も、8月14日に朽木古屋で「六斎念仏踊り」が行われます。外の皆さんの力で復活したのですが、今ではそのことに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ若者も参加されているとのことでした。とっても素晴らしいことだと思います。私も14日には、安曇川の支流、針畑川沿いの細い細い道を車を走らせて見学させていただく予定です。ところで、左の写真ですが、真ん中をご覧ください。酒場放浪記の吉田類さんのサインが入った色紙が飾ってあります。「利やん」は、居酒屋界の神様がやってきた名店なのです。

「吉田類の酒場放浪記 大津『利やん』」」

「BS-TBS『吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!』」

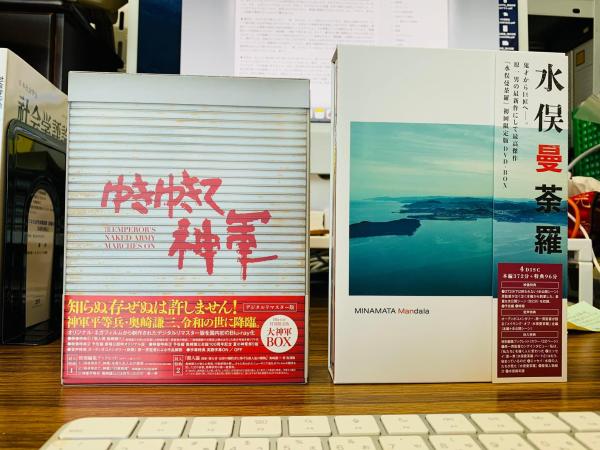

原一雄監督『水俣曼荼羅』と「魂」の救済

▪️研究室に保管してあった原一雄さんの作品(DVD)を自宅に持って帰ることにしました。自宅のTVの大きな画面で、DVDを観てみようと思います。どういうわけか、研究室のパソコンだとうまく観ることができないのです。この両方の作品には共通の問題意識があるように思います。「ゆきゆきて、神軍」には、「知らぬ存ぜぬは許しません!」とありますが(奥崎謙三さん)、この2つの作品を観ると、この国の社会の根本にある仕組みは、深刻な問題の、非常に大切な部分を曖昧化・不可視化させているなということが伝わってきます。それをさせまいと、当事者や関係者は闘うわけですが、闘えば闘うほど、その逆になってしまい被害者は「魂」を救済されないま放置されることになってしまうわけです。特に、行政との対立の場面においては、そのことを強く感じました。ただ、「水俣曼荼羅」を拝見していると、それ以外にも、いろいろ考え込む部分もありました。

▪️「水俣曼荼羅」の中で、被害者・患者である緒方正実さん(「語り部の会」会長)が天皇皇后(現上皇上皇后)にお会いした時のことを、緒方さん自身が語っています。いろいろ反対があったと言います。水俣病の幕引きにつながる雰囲気づくりを患者本人が行うのはおかしいという反対意見です。

▪️緒方さんは、次のように語っています。

天皇陛下は、身を乗り出して私の目をしっかり見られて、本当に目を逸らすことなく聞いてくれましたね。同じ人間があれほどの雰囲気をつくれるのかなとも思ったんですね。オーラなのかと思うんですね。ずっと遠くの時代の先祖と会ったというような、そんな感じもしましたね。私が人になる、そのきっかけを作ってくれた、緒方家の先祖と会ったような、そんな雰囲気までこう。

ですから、私は水俣病のそういった苦しみ、悲しみの部分を少しでも取り除くための天皇皇后両陛下その面会であったならば、何も失うものは、私は、そこにはないと。(『水俣曼荼羅 製作ノート』203ページ)

▪️この時のことを撮影していた原監督自身は、次のように語っています。緒方さんは、天皇皇后両陛下と会って話を聞いてもらってから、緒方さんとの関係も変わったと言います。

撮影中、緒方さんの口から「天皇」は自分の遠い先祖に繋がっている、と聞いたとき、私は青天の霹靂というか、思ってもいないことが飛び出した、と驚きました。何か違う、何か言い返さなきゃいけないって必死に頭の中で言葉を探しているんですけど、とうとう見つからなかった。映画の作り手としては、黙って聞いてちゃいけないんところだったんですけど、言葉が全く出てこなかった。(『水俣曼荼羅 製作ノート』252ページ)

▪️戦後社会、象徴天皇制、水俣病、魂の救済。2人の間では、この点に関しては大きな乖離があるのかもしれません。この緒方さんが天皇皇后両陛下と対面で話をされた時こと、この新聞記事の中に書かれています。緒方さんは、記事の中で「長年胸につかえていた思いが、取り除かれるように感じた。『幸せですらあった』」と語っています。以下は、記事の続きです。

天皇陛下は、話し終えた緒方氏に感想を述べられた。

「真実に生きるということができる社会を、みんなでつくっていきたいものです」「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています」

約1分間という異例の長さだった。

「私だけではなく、水俣病の患者皆が苦しんだ。それは消えることはない。しかし、その苦しみがあったからこそ、天皇陛下にお会いできた。あの時私は、自分の水俣病を許し、自分の本当の人生を手にしたと思う」

▪️この新聞記事に書かれていることが事実だとして、天皇皇后との対面の中で起こった緒方さん劇的な経験、そのことに対する評価は大きく分かれるのかもしれません。以下の講演抄録は、元RKK(熊本放送)報道部記者牧口敏孝さんがまとめられたものです。ヒントをいただきました。「赦しと祈り ~水俣病患者 緒方正実さんとの出会いから~」。

第61回京都府吹奏楽コンクール

▪️昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールが開催されました。龍谷大学吹奏楽部は、昨年度は、関西大会の後全国大会に出場し金賞を受賞していることから、今年度の京都府大会は招待をしていただいたのだと思います。ということで「特別演奏」ということなりました。審査は受けずに関西大会に行くということになります。

昨日、第61回京都府吹奏楽コンクールにてご招待を受け特別演奏枠で「課題曲Ⅲメルヘン」、「エル・カミーノ・レアル」を演奏いたしました。

これから関西大会でより良い演奏ができるようメンバー一同頑張ります✨️ pic.twitter.com/0GWu5arJsH

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 9, 2024

▪️今年の課題曲はⅢ「メルヘン」です。作曲は、酒井格先生。龍谷大学吹奏楽部と酒井先生との関係は大変深く、何度も、酒井先生の作品を演奏してきています。関係者に直接聞いた訳ではありませんが、そのようなこれまでの関係もあり課題曲はⅢ「メルヘン」になったのかと思います。模範演奏がYouTubeにアップされています。

▪️自由曲は、コンクールの決められた演奏時間に合わせて編曲されていると思いますが、元々のオリジナルな演奏は、YouTubeに龍谷大学の吹奏楽部の演奏がアップされています。動画を貼り付けておきます。お楽しみください。