展示会「みる、みつける、ケア展 ──ちいさなケアのみつけ方」

▪️日常にあふれるケアをみつけるために「みる、みつける、ケア展 ──ちいさなケアのみつけ方」という展示会が開催されていたことを知りました。「ご来場いただいた方が日常にあふれるちいさなケアをみつけられるようになること」を目指した展示会のようです。もちろん、ケアのといった時、すぐに頭に浮かんでくるのは自分以外の他者ということになります。この展示会を監修した岡野八代さんは、次のように述べておられます。

中世ドミニコ会の修道士が、〈人間はケアする人びとhomines curans〉と、複数形で表現したことがあります。

他方で、わたしがケアの力を感じたある映画では、他者と交わることを避けていたひとが、花壇の花の世話をすることで他者にも少しずつ心を開いていきました。

ケアが向かう対象は、人間だけとは限りません。本展示会は、ケアする・される経験について、みなさんが振り返る機会となることを願って企画されました。ケアは自分の外に関心を向けることのように思われがちですが、今日みなさんが気づかれるのは、ケアを通じて自身と向き合い、自分のなかにいくつものケアの記憶が混在していることなのかもしれません。

そのちいさなケアの混在は、モノや他者、そして世界に囲まれているわたしたちのなかにこそ、見知らぬ世界が広がっていることを伝えてくれるでしょう。

▪️気になったのは、他者の存在だけでなく、「それ以外にも多様なものがケアの対象になる」という部分でした。滋賀県でいえば、家族や知人の健康だけでなく、琵琶湖のことも配慮した70年代の「石けん運動」のことが頭に浮かんできます。また現在取り組まれている、ビワマスの遡上して産卵がうまくできるように魚道を設置し、河床をツルハシで耕す等の「小さな自然再生」もケアなんじゃないのかなと思います。環境問題や自然保護とケア。ケアを媒介に生まれる人びとの連帯。展示会では、ペットのケアをすることで、自分がケアされていることに気がついた…ということが書いてありましたが、これと同じことが環境に関わる様々な活動の中に見られるのではないのかな。とても、大切なことだと思います。

▪️以前、「生物多様性しが戦略2024」を作るためのお手伝いをしていた時、「守りをする」という言葉が出てきました。赤ちゃんの守りをする…というのは当然ですが、田んぼの守りをするとか、山の守りをするとか。自然環境が持っている維持され可能性が花開くように、その横にいてお世話をするという感じかな。これってケアと限りなく近いと思います。自分にとっての損得ではなくて、いろいろ考える前に体が動き出している、そうせざるを得ない、そんな感じかな。

プラスチック汚染

▪️昨日のNHKクローズアップ現代は、「プラスチック粒子が体内に?」でした。何年前でしたか、琵琶湖の中にあるプラスチックが問題視されたとき、騒ぎすぎだという意見を聞きました。口から入っても排泄されるのだから…、そういうご意見だったように思います。しかし、目に見えないほどのマイクロプラスチック/ナノプラスチックが体内に入って、血管の内壁にコレステロールや中性脂肪などの脂質が蓄積してできたプラークの中にもあることがわかってきたというのです。このような内容です。

河川や海洋で劣化するなどして粒子状となったプラスチック。いま人体に取り込むことによる健康リスクが世界の研究者から指摘されている。イタリアの研究者は去年3月、プラスチックを体内に取り込んだ動脈硬化症の患者の死亡率が4.5倍にも高まっていた可能性を報告。さらに去年初めて日本国内でも人の血液中からプラスチック粒子が発見された。便利さの一方で様々なリスクを突きつけるプラスチックとどう向き合うのか考える。

▪️これって、自覚できませんよね。かりにそうだとして、それを証明することも難しいわけです。プラスチックは、生活の隅々までに入り込んでいます。ペットボトルからも、ティーバックからも。最近は、このような報道を見ました。CNNの記事「ペットボトル飲料水のプラスチック片、1リットルに平均24万個も 米研究」です。科学的に誰しもが納得できる以前から、警戒をしておくことは必要だと思いますが、この記事の中でもペットボトルの飲料水を扱う業界団体IBWAは、「現時点では標準的な研究方法も、健康への影響についての科学的合意もない」、「プラスチック混入の報道はいたずらに消費者の恐怖をあおるばかり」と主張しています。昔から、「グレーゾーン」の環境問題、特に消費者の身体に影響を与える消費者問題に関しては、このような主張の対立が生まれてきました。

▪️NHKの動画「[地球のミライ] 小さく砕けたプラスチックの脅威 | NHKスペシャル「2030 未来への分岐点」プラスチック汚染の脅威 大量消費社会の限界 | SDGs | NHK」を視聴しました。5分ほどの動画です。細菌に近いサイズまで細かくなったナノプラスチックが、妊婦さんの胎盤の組織の中にあることで、胎児に悪影響を与える可能性があるとの研究が紹介されていました。以下は、動画の内容です。

深海から北極まで至る所に広がるプラスチック。中でも波や紫外線の影響で5ミリメートル以下に砕けた小さなマイクロプラスチックは、生態系への影響が懸念されている。

すでに魚介類に悪影響が出る恐れのある濃度に達している可能性のある海域も。海だけではなく、大気中にも拡散、人間も吸い込んでいるとみられる。

プラスチックの中には、「添加剤」と呼ばれる化学物質が含まれているが、マイクロプラスチックが「運び屋」になって食物連鎖に取り込まれると生物を中から攻撃する可能性がある。さらには、プラスチックが排せつされず、人体に吸収されてしまうリスクも浮かび上がっている。1マイクロメートルを切るようなナノプラスチックは、細菌並のサイズになると、小腸などを通じて血液の中に入ると考えられている。研究者が行った胎盤への影響を調べる実験でも人体への悪影響が出る可能性が心配されている。

自然界で分解されるまで長い歳月がかかり、世代を越えて人と環境に影響を与えるプラスチック。使い捨て大量消費社会からの脱却が求められている。

▪️使い捨て大量消費社会からの脱却。プラスチックを使わないような暮らしとは、どういうふうにすれば可能なのでしょうか。冒頭で紹介したNHK「クローズアップ現代」では、個人としてできることに加えて、プラスチックを大量生産・大量消費する社会自体をどう変えていくのかが大切だとの指摘が行われていました。この記事「任せっぱなしでは解決できないプラスチック問題。容器包装を扱う企業の約束に、私たちはどう向き合うべきか」は、そのことと関連したものです。環境保護団体のWWFジャパンが、2022年2月、プラスチックの削減とともにサーキュラー・エコノミー(循環型経済)が実現することを目標にした「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」を発足させ、その呼びかけに対して複数の容器包装を扱う企業が参画しました。記事をお読みいただければと思います。

【関連情報】▪️滋賀県庁が公表している「プラスチックごみの課題」です。ここでは、5つの課題が整理されていますが、最後の「マイクロプラスチックに吸着する化学物質による生態系・人体への影響懸念」の部分が、この投稿と直接関連しています。マイクロプラスチックですが、洗顔料や歯磨き粉にスクラブ剤として使われてきたプラスチックの粒子や合成繊維の衣料の洗濯、人工芝の摩耗によっても発生します。なにげなく使用している消耗品や衣服からマイクロプラスチックが生まれているのです。これは環境省の資料です。マイクロプラスチックの流出源のひとつは、服から落ちた繊維くずです。化繊の繊維クズは下水処理場でも取り除くことができません。 そこで、より細かい網目(0.05㎜)の洗濯ネットに入れることで、繊維クズが出にくくなるようです。また、洗濯機のフィルターのこまめな掃除が大切との指摘も行われていました。

滋賀県での小さな自然再生

▪️もう20数年まえのことになりますが、岩手県の県庁所在地である盛岡市に暮らしていました。今もそうだと思うのですが、秋になると北上川を200km以上も泳いで遡上してきたサケが、北上川の支流である中津川で産卵を行います。その頃になると、市民の皆さんは橋の欄干から川面を覗き込むのです。「ああ、今年もサケが遡上してきたね」って。海を回遊して再び、生まれた場所に帰ってくるサケを通して、身近な河川との社会的な距離がグッと縮まるわけです。そのような意味でサケは、シンボリックな魚でもあると思います。

▪️滋賀県、琵琶湖のばあいだと、それはビワマスになるのでしょうね。ビワマスもサケ科の魚ですが、琵琶湖が出来上がっていく長い長い歴史の中で、琵琶湖の中に閉じ込められた魚です。琵琶湖に流入する河川で産卵を行います。孵化した稚魚は成長しながら河川を下り、琵琶湖の水温の低い深さまで移動します。そして小魚を食べながら成長し、再び、生まれた河川に帰っていき、産卵を行うのです。

▪️というわけで、ビワマスには産卵のために遡上できる河川が必要なのです。ところが、主に治水のためだと思いますが、河川は作り変えられていきます。下水道のない頃は、場所によっては水質も問題なったのではないかと思います。そのあたり、正確なことがよくわかっていません(もっと勉強しなくちゃいけませんね)。そのようなビワマスがうまく産卵できない状況が続いてきた中で、再び、ビワマスが遡上してくる河川を取り戻したいと願う人びとがつながり、手作りの魚道を設置し(もちろん、河川を管理する行政とも交渉をして)、産卵しやすいように河床を耕す、そのような活動を始めたのです。

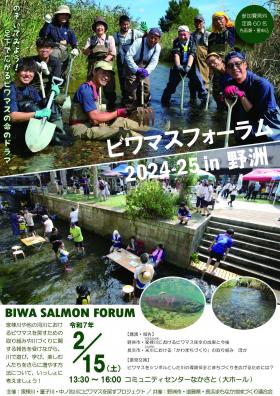

▪️琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、お仲間と一緒にそのような活動をされてきました。佐藤さんたちのビワマスを河川に取り戻そうとする活動は、琵琶湖に流入する他の河川に関わる皆さんにも素敵な刺激を与えているようです。そのような活動の成果の共有の場として「ビワマスフォーラム」が開催されます。今回で何回目かな。何度も開催されているように思いますが、2月15日に開催される今回のフォーラムでは長浜市の米川で長年にわたってまちづくりと環境保全活動に取り組まれてきた皆さんとの交流もあるようです。「長浜まちなか地域づくり連合会」の皆さんです。選考委員をしている平和堂財団・夏原グラントから助成を行なっている団体でもあります。

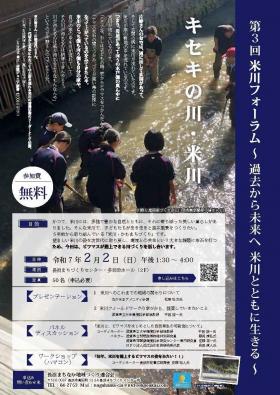

▪️夏原グラントの選考委員としても、こうやって助成をさせてもらった団体が、いろんな団体と横につながっていくことを、素敵だなと思っています。2月2日に開催される「長浜まちなか地域づくり連合会」主催による「第3回米川フォーラム~過去から未来へ 米川とともに生きる~」では、びわますが遡上してくる川づくりについて話し合われるようです。残念ながら、2日は予定が入っており参加できませんが、このフォーラムには佐藤祐一さんもパネルディスカッションでパネラーとして参加されるようです。

▪️このようなビワマスの遡上を復活させる活動は、もちろんMLGs(マザーレイクゴールズ)と深く関係する活動になるわけですが、同時に、世界農業遺産・琵琶湖システムとも深く関係しています。ということで、「ビワマスフォーラム」への参加、申し込みました。

伊吹山・全層循環・ヒマラヤユキノシタ

▪️今日の午前中は仰木での農作業でしたが、空気は澄んでいました。仰木からも頂上が雪で白くなった湖北の山々が確認できました。ということで、いつもの自宅近くの公園に行ってみました。伊吹山がはっきり見えました。もちろん、三上山も。気温が高くなると遠くの風景も霞んで見えます。個人的には…という限定付ですが、もう少し気温が低い状況が続いて欲しいのですが…。というのも、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)、この冬はどうなるのかを心配しているからです。滋賀県による「北湖底層DO調査結果(速報)」をみると、例年はこの時期からぐんと固定の溶存酸素(DO)が高くなっていきます。そして、全層循環を確認するわけなのですが、はたして今年はどうなるのか、これだけ暖かいと素人意見ですが心配です。専門家の意見もお聞きしたいところです。

▪️ビンクの花は、庭のヒマラヤユキノシタです。やっと花が咲かせてくれました。我が家の庭には、もう一株、ヒマラヤユキノシタが植えてあるのでが、こちらは開花の様子がありません。まあ、春を告げる花なのでこれから花が増えていくと思います。そう信じたいです。スイセンの方も、やっと一輪花を咲かせてくれました。世話の仕方、肥料やり方を間違ったかもしれません。施肥を忘れてしまっていたような気もします。もしそうだったら、ごめんね。

仰木での農作業

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️人数が多いと、農作業も捗ります。今日は前回と同じ、ニンジンの畝の雑草を抜く作業です。驚きましたが、ニンジン、短期間(前回は1月12日)でもきちんと成長していますね。嬉しかったです。雑草を抜いた後は、ホウレンソウとコカブを収穫しました。参加者の皆さんは、非常に低価格で収穫したホウレンソウとコカブを購入されました。もちろん、私も。結構な量があったので、お向かいさんにもお裾分けさせていただきました。このホウレンソウ、仰木の直売所でも販売しましたが、あっという間に売り切れてしまったそうです。

▪️昼食は、収穫したばかりのホウレンソウを使ってパスタです。普通の小麦粉のパスタ、私の場合は血糖値が上がるので食べるわけにいきません。ということで、いつもの豆を使ったパスタです。

▪️理事長を務める特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、これから、このプロジェクト少しずつ成長させていくための支援をさせていただきます。検討すべきことがたくさんあります。まずは、体制づくりですかね。いろんな参加の仕方があって良いと思っています。今日のように手軽に参加したい方達、もう少し積極的に年間を通して栽培計画や農作業に取り組みたい方達、さらには将来の新規就農と有機農業のスキルアップ目指す方達、そのような多様な参加を可能にする仕組みが必要ですね。

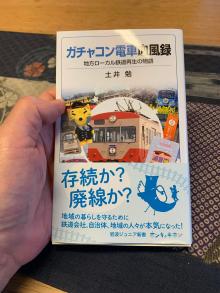

『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️著者の土井さんは近江鉄道線活性化再生協議会の座長を務められた方です。土井さんは、実際に近江鉄道に乗り、また様々な資料に目を通すことで、この鉄道はまだまだ廃止する状況ではないことを確信されました。そして、まずはデータを読み込み、近江鉄道の再生の道を描かれました。この新書はその再生のプロセスを紹介されているようです。ようですというのは、これから読むので…。

目 次

はじめに1.地域の足=全国の地域鉄道の96%が赤字!?

1‐1 「まち」が抱える「様々な不安」と移動の関係

1‐2 移動手段としての自動車と公共交通

1‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題が急浮上2.近江鉄道ってどんな電車?――辛苦是経営って何?

2‐1 近江鉄道の概要

2‐2 独特のレトロ感をいまに残す近江鉄道

2‐3 赤字が続いている近江鉄道3.鉄道の存廃問題と上下分離方式

3‐1 鉄道を動かすために必要となるお金――経費

3‐2 なぜ鉄道の赤字が問題になるのか?

3‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題と対応策

3‐4 上下分離方式という存続方策4.近江鉄道のギブアップ宣言で延命か再生か、それとも廃線か?

4‐1 ギブアップ宣言と、その受け止め方

4‐2 近江鉄道の努力と存続の価値を見出す

4‐3 衝撃→不信→結束、関係者はどう前を向いたのか5.近江鉄道存廃について白熱の議論――任意協議会はじまる

5‐1 任意協議会と地域公共交通総合研究所の報告書

5‐2 「地域公共交通ネットワークのあり方検討調査報告書」の概要

5‐3 存廃問題の最大の焦点と、さらに続く白熱議論

5‐4 存続、そして次の展開へ。動き出した議論

5‐5 近江鉄道沿線自治体首長会議でも、白熱議論6.山あり谷ありのプロセスを乗り越えて法定協議会スタート

――なぜみんなが同じ方向を向くことができたのか?

6‐1 近江鉄道の「ギブアップ宣言」の三日月滋賀県知事の受け止め方

6‐2 法定協議会:開始早々の会長からの先制パンチ

6‐3 データとファクトを共有して一気に結論へ

6‐4 理解を深めた大人の遠足7.全線存続に向けて一歩ずつ

7‐1 次の一手は存続形態を決めること

7‐2 沿線自治体の費用負担割合の決定

7‐3 法定計画とデータを見ない意見の克服8.沿線の人々や企業が近江鉄道再生の背中を押す

8‐1 沿線の人々との接点の拡大

8‐2 2022年10月の「全線無料デイ」:もし空振りだったら……。

8‐3 市民からの発言「鉄道は道路整備と同じ感覚になる」終章 上下分離、新生近江鉄道出発進行

参考資料

おわりに

謝辞

▪️鉄道に深い関心をお持ちの皆さんであれば、目次からでもいろいろわかるのではないかなと思います。書名にある「血風録」、これは司馬遼太郎の『新撰組血風録』が有名なようですが、なんだか血生臭い印象ですよね。それほど、鉄道事業者と沿線自治体の間にはちゃんとしたコミュニケーションもなく、当初、関係は最悪だったようです。そのような状況から、どうやって上下分離方式(公有民営方式、近江鉄道株式会社と一般社団法人近江鉄道線管理機構)で再スタートできるまでに至ったのか。コミュニケーション不足や相互不信をどのように乗り越えて、前向きに合意することができたのか。その辺りを勉強させていただきます。春からの授業でも学生の皆さんに紹介してみようかなと思っています。

3月のような暖かさ…諸々

【ウォーキング】

▪️家で仕事をしているとほとんど歩かないことになるので、少しウォーキングをしてきました。いつもの公園から琵琶湖の北湖を眺めると、今日は薄ぼんやり伊吹山が見えました。もっと気温が低ければクリアに見えるのですが、急に3月のような気温になってきて景色はぼやけています。こんなに気温が高いと、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)はどうなるのでしょう。心配ですね。

▪️ウォーキングの途中で、公園の端にお地蔵さんや同祖神が祀ってあることに気がつきました。何度もこのあたりは歩いていても、気がついていませんでした。きちんとお花も添えてあります。どなたかが、お世話をされているのでしょうね。もともと、このあたりは里山と農地でした。そこを新興住宅地を造成したのです。これは想像ですが、元々祀っていたものか、工事で見つかったものをここに集めているのではないかと思います。たしか、地蔵盆はやっていませんね。このあたりは小学生以下の年齢の子どもたちがたくさんいるので、よろこぶだろうな。もっとも、私自身は子どもの頃九州にいたので、地蔵盆の経験はありません。先日、「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の相談会で、この地蔵盆のことと関連して学生さんと話をすることがありました。この地蔵盆、まちづくりに関連して大切な行事なのではないかと思います。

【鬼門について】

▪️話は変わります。「鬼門」について「あっ」と思ったことがあります。鬼門とは、北東の方角で、鬼が出入りする方角なのだそうですね。災いがやってくる方角なのだそうです。そのためなのか、どうかよくわかりませんが、京都の御所の北東には比叡山延暦寺があります。最澄が鬼門封じのためにこの場所を選んで延暦寺を建立したのか、たまたまなのか。どうなんでしょうね。知識がなくてよくわかりません。

▪️まあ、それはともかくです。地図で京都の御所から北東方面に確かに比叡山延暦寺があります。地図に定規を当てるとよくわかります。で、今日、気がついたのです。御所の北東に延暦寺があって、延暦寺の北東に我が家があることに。京の都の鬼門の方角に暮らしているのです。というか、延暦寺が鬼の侵入を防いでいるとしたら、我が家のあたりは鬼がたくさんいはる場所なのかな。いや、だからどうなんや…って話ではありますし、私が鬼門のことを気にしているわけでもないのですが。

【イサザ豆】

【イサザ豆】

▪️またまた、話は変わります。先日、沖島で作ったイサザ豆をいただきました。この季節、琵琶湖の固有種であるイサザの漁は最盛期のはずです。このイサザ豆は砂糖を使っているので、持病のため一度にたくさんは食べられませんが、ビール(無糖)のあてとして楽しんでいます。本当は、イサザの吸い物とか味わってみたいのですが、どこにでも売っているわけではありませんので。なかなか難しいです。早めに夕飯の買い物に行き、お相撲初場所を「ビール(無糖)&イサザ豆」で観戦しています。

直売所のホウレンソウ

▪️大津市の仰木の農家と、隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、そこで農家の指導のもと有機農業に取り組んでいくプロジェクトに取り組みます。理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️この仰木には「わさいな」という直売所があります。今日は、生産のお手伝いをしたホウレンソウが、直売所で販売されました。テスト販売のようですね。昨日、指導してくださっている農家の方から、「明日『わさいな』で販売します」との連絡をいただいていました。柔らかくて、美味しいホウレンソウです。ということで、一緒にプロジェクトに取り組んでいる桂さんの投稿をシェアさせていただきます。

仰木での農作業、ホウレンソウの収穫

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。

⚫︎10月22日:耕作放棄地の除草作業を行いました。

「農業体験プレイベント」

⚫︎ 11月13日:玉ねぎの苗を植えました。野菜の種も植えました。

仰木の野菜畑で農作業

⚫︎ 12月11日: 葉っぱが伸びてきた小カブと大カブ(聖護院大根)の間引き、ホウレンソウの種まき、それから寒さから守るためにシートで覆いました。

仰木の畑で冬の準備

⚫︎ 12月25日:種から育てた、キャベツとケールの苗を植えました。

仰木の畑でキャベツとケールを植えました。

⚫︎そして今日、1月12日:ニンジン畑の除草作業を行いました。そして、育ったホウレンソウを少し収穫しました。これは、お土産です。

▪️写真について説明しておきます。上段左は、今日、除草作業を行なったニンジン畑です。この写真を撮った時は、まだ手前のところしか除草できていませんが、5人がかりで綺麗にしました。ニンジン畑の右側、黒いマルチシートを被せてある畝が2列並んでいます。左の畝、これはキャベツとケールの畑です。右の畝、タマネギ畑です。両方ともまだ大きな変化は見られませんが、春になるとこれが立派なキャベツやケール、そしてタマネギになるのだそうです。上段右は、今日、収穫したホウレンソウ畑です。下段は、畑から写した比叡山横川中堂方面になります。仰木は比叡山の麓にある集落なのです。

▪️しばらく前に降雪がありましたが、おおかたはもう融けてしまっています。今日の農作業は、ニンジンの畑に生えた雑草を取り除く除草作業です。JAŚ有機の登録はまだしていませんが、認証されるのと同じやり方で野菜を生産しています。今日は保温用のシートを外して、5人の皆さんと一緒にニンジン畑の草を取り除きました。う〜ん、なかなか難しかったですね。根から引き抜かないといけないので、右腕の筋を少し痛めてしまいました。まあ、腱鞘炎にはなっていないとは思いますが…。それから、中腰、あるいはしゃがんで草を抜くので、少々疲れたのですが、まあ、足腰はそれなりにしっかりしているので、大丈夫です。

▪️この畑、もともと水田なので、土の粘り気が強く、雪解けの水で畝と畝の間がぬかるんでいました。畑に足を取られてけっこう大変です。指導してくださっている農家の方のお話によれば、落ち葉等を入れていくと、もう少しサラッとした畑になっていくとのことでした。それと、畝と畝の間のスペースが狭いこともあって、歩きにくいのです。特に、私のように足のサイドが大きい者にとっては辛いところがあります。今日は農家の方ともその話もしました。次にトラクターを使う際には、もう少し畝と畝の間を広げてもらうことにしました。

▪️ニンジン畑ですが、種まきの時期が遅かったので、ニンジン自体はまだあまり成長はしていません。草を抜くときに、気をつけなければニンジンも一緒に引き抜いてしまいそうでした。まだ、そんな感じなんですが、これが立派なニンジンに成長していくのですね。楽しみです。ニンジン畑の除草作業のあとは、成長したホウレンソウを少し収穫しました。この畝の端まで収穫すると相当な量になると思います。今日は、畝の端っこの方を、自宅で消費できる程度をいただいてきました。これは、お土産です。お土産のホウレンソウ、自宅に戻ってから、冷蔵庫のベーコンと炒めてスパゲティにしていただきました。やわらかくてとても美味しかったです。ちなみに、スパゲティといっても、小麦の麺ではなくて豆を原料にした糖質の少ない麺です。糖質、気にしていますから。お土産のホウレンソウはけっこうな量になったので、ホウレンソウのレシピをいろいろ検討しなくてはいけませんね。