第8回仰木大収穫祭

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は様々な景品が用意されていて、3回の抽選会が行われました。私も2回目の抽選会に参加しました。収穫祭のお店で買い物をするとスタンプを押してくれるのですが、このスタンプが3つ揃うと抽選会に参加することができます。私も野菜と昼食にいただいたもので3つスタンプが揃いました。ということで参加しました。こういう福引の類はまず当たることがありません。たくさんの方達が集まっておられますし。ところが、です。なんと当たってしまいました。仰木の棚田で取れたお米3kgです。ただ、私は、糖質をかなり厳しく制限しています。血糖値がビューンと上がる白米を食べることができません。美味しいですよね、棚田米は。わかっているのですが、でも、自分の意思で食べる気持ちになれないのです。ということで、親戚にもらっていただくことにしました。商品には、焼酎やウイスキーもあったのですが、そちらだと蒸留酒で糖質がありませんし、酒飲みの私としては有り難かったのですが、仕方ありませね。

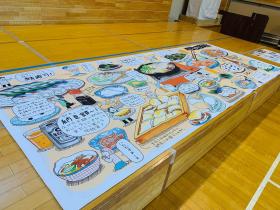

▪️会場内に隣接する施設(太鼓会館)では仰木に関するパネル展示も行われていました。とても魅力的なデザイン。プロのお仕事だと思います。

仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

安田全男さんと

▪️昨晩は、近江八幡市の教育委員会の皆さんとの飲み会でした。私が、滋賀県の「世界農業遺産」に関わるきっかけを頂いた安田全男さんにお誘いいただきました。安田さん以外の皆さんとは初対面でしたが、組織の中で「仕事」をするってどういうことなんだろう…ということに関して有意義なお話ができました。安田さんは、今は近江八幡市教育長をされていますが、私がお出合いした時は、滋賀県農政水産部の部長をされていました。出会ったのは、「利やん」です。その時は「世界農業遺産」の話しをお聞きして、めちゃくちゃ盛り上がりました。改めて、「利やん」って、本当に私にとって大切な場所なんだと思います。安田さんとは2016年からのおつき合いになります。ということで、今日も、大津駅前のいつもの居酒屋「「利やん」で、楽しい時間を持つことができました。安田さん、ありがとうございました。引き続き、「世界農業遺産」に関連して滋賀県を盛り上げるために、力を合わせてまいりましょう。

幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)

▪️岩手の石頭悦さん(いしがしら・えつさん)から郵便物が届きました。岩手の伝統工芸であり裂き織で作ったコースターです。岩手では綿花が育たないので、綿でできた着物は大変貴重なものだったそうです。そのような着物を裂いて織りなおすのが裂き織と呼ばれる技術です。

▪️石頭さんと知り合ったのは、四半世紀ほど前の頃ではないかと思います。私が岩手県立大学に勤務していたときです。その頃、岩手や盛岡をテーマにした自家製のホームページを立ち上げた皆さんとネット上で、そしてオフ会でも交流していました。そのような方達の中には、バイクに乗って美しい岩手の自然を走り回っておられる方たちもいらっしゃいました(私はバイクに乗れないのですが)。石頭さんは、そのようなバイクに乗る方たちのお1人でした。確か、KAWASAKIのエストレアに乗っておられたように記憶しています。曖昧です。当時は、住宅の設計やリフォームの会社に勤務されていたのではないかと思います。これも曖昧。

▪️その後、私は岩手県立大学から龍谷大学に異動するとになり、石頭さんとはつながりが途切れていたのですが、facebookを通して、再びつながることができました。知らない間に、石頭さんは、社会事業家として活躍されていました。株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」という企業を立ち上げておられました。「幸呼来」って、毎年盛岡の街で踊られる「さんさ踊り」の時の「さっこら ちょいわやっせ」という掛け声からだと思います。この「さっこら」は、漢字で書くと「幸呼来」で、幸を呼ぶという意味になります。石頭さんは、岩手の伝統的な織物技術である裂き織を習得された障がい者の皆さんを雇用して、「地域の伝統技術を未来につなぎたい」と、今までになかった「裂き織×ビジネス」に挑戦されているのです。情報量が多いので、簡単にご紹介できないのですが、できれば、以下のサイトを丁寧にご覧いただければと思います。動画もあります。かっこいいサイトです。

株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」

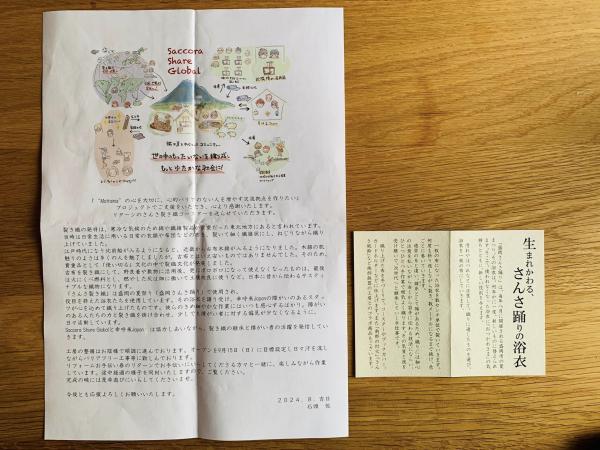

▪️「Saccora Share Global」株式会社 」という関連会社も立ち上げられています。こちらのサイトには、以下のような説明がありました。また、海外向けのNHKのニュースでも紹介されたようです。

「Saccora Share Global」株式会社 」

2009年、特別支援学校で生徒の織る裂き織りに出会い、地域で細々と受け継がれる裂き織を知りました。その時、障がいのある方々の力を裂き織を通して発信し、心的バリアのない方々を増やしていきたい。という想いを持ち、2011年「株式会社幸呼来Japan」を設立。2012年障がい福祉サービス事業所の認定を受け、就労継続支援施設となりました。幸呼来Japan自社ブランド「さんさ裂き織り」「SACCORA」の他、企業間連携プロジェクト「さっこらプロジェクト」では、有名アパレルブランドとの数々のコラボが生まれました。

障がいのある方たちも含め全ての人々の活躍の場を作る、裂き織を後世に残す、心的バリアのない地域にする。という私たちの想いは、まだまだ広がります。Saccora Share Global co.,ltd は、世界に向けて障がいのある方たちも含め全ての人々の力を発信し、心豊かに過ごせる社会に貢献します。

▪️今回、私のところに裂織のコースターが送られてきたのは、Saccora Share Global co.,ltdで行ったクラウドファンディングに参加したからです。新しい工房件交流拠点を手作りでを立ち上げるためのクラファンです。古い建物が、クラファンとボランティアの力で、素敵な交流拠点に生まれ変わりました。

新型コロナの感染が拡大し、今回は自分自身もコロナに罹患して、なかなか岩手に行けないわけですが、次に岩手を行くとき、ぜひ石頭さんの会社も訪れてみたいと思います。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

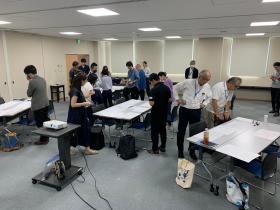

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。