「あべのハルカス」からの眺め

▪️先日、大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。そのまま帰っても良かったのですが、せっかく「あべのハルカス」に来たのだからと、ビルの最上階の展望室まで上がりました。もちろん、お金を払って。60階から、JRの天王寺駅と近鉄の大阪阿倍野橋駅の界隈をしばし鑑賞⁉︎しました。1枚目がその時の写真です。JRの大阪環状線、大和路線、阪和線、近鉄の南大阪線。じっと眺めていて見飽きませんね。同じように見飽きない人がちらほらおられました。あっ、あと阪堺線も。この方角では見えませんが、60階から眺めました。

▪️2枚目は、北側の風景です。左の方に、高いビルが集まっているところがありますね。これは梅田界隈になります。そのずっと向こうには宝塚市や川西市の山々が見えます。万博公園の「太陽の塔」もみえるらしいのですが、私の肉眼では無理でした。手前の方、少し左よりのところには大阪城が見えます。昔は、この天守閣が一番高かったのでしょうが、今はもっと高いビルの中に埋もれてしまっています。この大阪城は上町台地の先端部分にあります。そこから道路が南に走っています谷町筋です。大昔、縄文時代ですが、この上町台地の両側は海でした。大阪平野は海が淀川が運んできた土砂が海に堆積することによってできあがっていくのですが、その歴史をこの風景を眺めながら想像しました。さらに手前の方をよく見ると四天王寺さんも確認できます。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたようですね。その頃は、どのような風景だったのでしょうね。

▪️3枚目は西側です。真ん中あたりは、宝塚ですね。ずっと左方(西側)には私の故郷である神戸や六甲山が確認できます。また、大阪湾も光って見えています。西宮市にある母校・関西学院大学は台地の上にあるので、望遠鏡があれば見えたのではないかと思うのですが、私の肉眼では無理です。母校の背景にある甲山(かぶとやま)も霞んでいるため確認することができませんでした。残念です。左の方にあるビル群は梅田界隈、その南の方のビル群は難波界隈でしょうか。そして一番出前には、天王寺公園が。公園内には動物園も。37歳になる娘がまだ赤ん坊だった頃、この動物園に行ったことを思い出しました。その時、学生時代所属していた学生オーケストラを指揮していただいた、湯浅卓雄先生にも偶然にお会いしました。芋蔓式に、いろんな記憶が風景の中かから浮かんできます。

▪️4枚目は、南側です。遠くには大阪平野と奈良盆地を隔てる金剛山地が。左の方に、白い巨大な施設が見えます。これは、「ヤンマースタジアム長居」です。手前の方には、阪神高速14号松原線が走っています。そこに隣接している巨大な墓地は、「大阪市営南霊園」です。江戸時代は、千日前あたりに刑場・墓地・火葬場があったのですが、明治3(1870)年にこれらは廃止となり,明治7(1874)年に天王寺村埋葬地(阿倍野斎場)が完成し、そこに千日前にあった墓地などがここに移されたようです。一度、訪れてみたいのですが、まだ実現していません。

▪️5枚目は、東側です。遠くに見えるのは生駒山系です。以前、長らく奈良に暮らしていました。6年間ほど岩手県に単身赴任していましたが、30年近く奈良に暮らしていました。私が奈良から大阪に来るときは、近鉄奈良線を利用していたので、この写真に写っている南大阪線はほとんど利用することはありませんでした。近鉄奈良線に乗車していると、石切のあたりからは、この写真とは逆の方向に大阪平野や六甲山や神戸の方面が確認できました。大津に暮らすようになってからもう奈良線に乗車することはありません。懐かしい気持ちになります。

Libręを終了。

▪️3月22日に、農学部の石原健吾先生からご指導を受け、血糖値をリアルタイムで測定することのできる「FreeStyle Libre」というセンサーを左の二の腕に貼り付けました。食事の内容、運動等と血糖値がどのように関係しているのかを「見える化」できました。今後、病気と共生していくための経験値を獲得することができました。ただ、この「Libre」の使用期間は2週間なのです。血糖値をスキャンするスマホのアプリが終了を伝えてきたので、先ほど剥がしました。センサーはこんな感じです。直径は2cmぐらいでしょうか。真ん中に非常に細い針が出ていますよね。この針が皮膚の下にある体液のグルコースを測定するのです。その数値と血糖値は連動しているのです。何か薄い円盤ですが、中を見てみると精密機械のようですね。

▪️このセンサー、結構高価なものです。インシュリンを打っておられる方は保険が使えるので費用を低く抑えることができるようですが、私はそうではありません。薬を飲んでいるだけです。薬と食事と運動だけで、HbAicを5.4程度に維持できており、もし利用するのならば実費が必要になります。というとで、使用し続けることはあまり現実的ではありません。今回は、石原先生にご指導による自分自身を対象にした実験のような感じです。もし、再度このセンサーを利用するとすれば、ウルトラウォーキング(びわ100等)に出場する時でしょうか。日常生活では血糖値が高くなることを気にせねばなりませんが、ウルトラウォーキングの時は、長時間身体を動かすことで生じてしまう低血糖を防がねばなりません。ウルトラウォーキングにし出場することが決まったら、再度、石原先生にご指導を受けようと思います。その時は、普段食べられないアンパンだとか、砂糖がたっぷり入ったコカコーラだとか、ウォーキングしながら食べたり飲んだりすることになります。それはそれで、楽しみだな。

加藤剛先生を囲んでの飲み会

▪️昨晩は、13年前に龍谷大学社会学部を退職された加藤剛先生を囲んでの飲み会でした。津島昌弘先生も一緒です。1次会は「尹家」という韓国料理店でサムギョプサルを、2次会は八丁味噌の煮込み料理で有名な「へんこつ」で。退職された加藤先生との語らいでは、「はっ!」とすることがありましたし、同僚の津島先生とは、「そんなふうに思っているのか」との気付きがありました。

▪️加藤先生とは、昨年の8月に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でビワマスを楽しみながらお話をすることができました。もしよろしければ、その時の投稿「加藤剛先生を囲んで」をお読みいただければと思います。加藤先生とは、次は新年会だねという話になっていたのですが、新年度になってしまいました。約束するのを忘れていましたが、次はまた、夏でしょうかね。お付き合いくださると思っています。加藤先生は81歳ですが、非常にお元気です。

マルタイラーメンの広告

▪️あべのハルカス美術館で「円空-旅して、彫って、祈って-」を観覧した後、夕食も大阪で摂って滋賀に帰りました。JR大阪駅の構内ではっとしました。そこに昔から知っているインスタントラーメンの広告があったからです。広告とは言っても、スーパーマーケットの陳列棚で売られている商品である「マルタイラーメン」を巨大にしたような広告だったからです。インスタントラーメンではなくて即席麺です。そういえば、昔は、即席麺と言っていたことを思い出しました。

▪️あべのハルカス美術館で「円空-旅して、彫って、祈って-」を観覧した後、夕食も大阪で摂って滋賀に帰りました。JR大阪駅の構内ではっとしました。そこに昔から知っているインスタントラーメンの広告があったからです。広告とは言っても、スーパーマーケットの陳列棚で売られている商品である「マルタイラーメン」を巨大にしたような広告だったからです。インスタントラーメンではなくて即席麺です。そういえば、昔は、即席麺と言っていたことを思い出しました。

▪️今でこそ、血糖値の関係で麺類は食べないのですが、以前はよく食べていました。普段、スーパーマーケットで買い物をするときも目に入っていました。そのような日常生活で大変慣れ親しんでいる商品が、こういう形で電飾看板になっていると、「おっ!!」とびっくりしてしまいます。景観的かつ社会的な文脈が異なるからです。大変シュールなアートのようにも思えます。でも、わざわざ撮る人は私ぐらいのものでしたが…。

▪️本社は福岡県。1959年に誕生らしいので、1958年生まれの私とはほぼ同級生でしょうか。ちなみに、チキンラーメンは1958年誕生です。こちらは完全に同級生です。

龍谷大学吹奏楽部からのお知らせ

▪️龍谷大学吹奏楽部の2024年度のサマーコンサートは、6月23日です。場所は、例年と同じく、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホールです。

【演奏会のお知らせ】

今年もサマーコンサートを開催いたします!

皆さまのご来場を部員一同お待ちしております🌻【日程】

2024年6月23日(日)【時間】

開場 13:30

開演 14:30【場所】

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール pic.twitter.com/Cn7A4TRYWe— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 4, 2024

「円空-旅して、彫って、祈って-」(あべのハルカス美術館開館十周年記念)

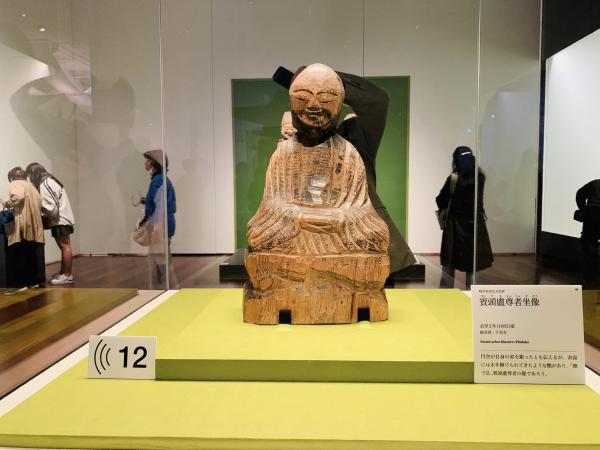

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

▪️仏様は、私たちが気がついていないだけで、すぐそばにいらっしゃいます。円空仏は、そのことを教えてくださいました.トップの写真、これは賓頭盧尊者坐像(ビンズルソンジャザゾウ)です。すごく優しい笑顔ですね。円空仏には、憤怒の表情の仏様と、柔和な表情の仏様がおられます。この賓頭盧尊者坐像は、大変柔和な笑顔です。よく知らなかったのですが、自分の体の悪い部分と賓頭盧様の同じ所を撫でると、病気やケガが治るとされているようです。知りませんでした。ですから、少し手垢で黒くなっています。というのも、賓頭盧様は釈迦の弟子の1人で、「神通力」で人々の病気を治癒されていたのだそうです。なるほど、です。

▪️図録を読んでいると、いろんなことを知ることができました。この展覧会で展示されている仏様もそうなのですが、若い頃の円空仏はつるりとした表面ですが、しだいに、ノミで彫ったまま荒々しい仏様になっていきます。図録の解説の中で、円空が残した歌について、円空学会の理事長である小島梯次さんが次ように述べられていました。「庶民の信仰・円空仏」というタイトルです。

作りおく神の御形の圓なる浮世を照すかゝみ成りけり

造顕した像の「圓なる」は、「浮世を照らすかゝみ」であるとしている。円空像の「圓なる」(やすらか)は、「浮世」すなわち(庶民の世界)を映したもの「かゝみ」(鏡)ということである。

庶民の世界における信仰は、すべてを受け入れ、なにも排さないという融通無碍を特徴とする。その根底には優しさと逞しさがある。優しさを形として表すのは微笑みが最もふさわしい。逞しさは強いノミ跡に凝縮されている。「円空仏」は、まさに庶民信仰の中で育まれてきたということができ、本論の「庶民の信仰」と冠した所以である。

スマホの小画面に多くの世界が閉じ込められてしまっている現在、円空仏の持つ真の優しさと逞しさの世界が、今後必要とされていく予感がする。

▪️円空は、64年の生涯で、現在の都道府県名でいえば、岐阜県に生まれて岐阜県で育ったのち、青森、北海道、愛知、奈良、みえ、茨城、群馬、栃木、長野、滋賀と歩きながら、全国各地の霊場を旅しながら、円空仏を彫り続けてきました。そのことを通して、人びとが「ありがたい」と強く感じ、さらに信仰を深めていきやすくすることで、人びとの信仰を支えてきたのではないでしょうか。

▪️写真についても説明しておきます。トップは、すでに説明しました。賓頭盧尊者坐像です。2段目左は不動明王立像、右は両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)、3段目は護方神立像。最後のものは観音三十三応現身立像(かんのんさんじゅうさんおうげんしんりゅうぞう)

春を楽しむ

▪️一昨日の4月1日の瀬田キャンパスの写真です。昨日は、京都の国際会館で入学式が挙行されました。いつもだとキャンパスで入学式が行われるのですが、今年度は京都です。来年度からは、深草キャンパスに移転するので、もうこのキャンパスで社会学部の入学式が行われることはないのですね…。ちょっと寂しいですね。その入学式に先立ち、1日はたくさんの新入生が書類を受け取りに来ていました。龍谷大学の赤と白の紙袋です。そのような新入生と校舎の中ですれ違いました。全く知らない方達ですが、「こんにちは」と挨拶をしてくれました。嬉しいですね。そのような気持ちをずっと失わないで欲しいです。多くの場合は、そのうちに、そのような気持ちを失ってしまいますから。

▪️昼食後、少しキャンパスの中を運動しました。血糖値を抑えるために6階建ての1号館の階段を上り下りしたあと、キャンパスの外周を歩きました。春を感じました。キャンパスに隣接する林の中からは、小鳥たちの声がたくさん聞こえてきました。最近、小鳥の鳴き声、コミュニケーション、「文法」に俄然関心が湧いてきています。『動物たちは何をしゃべっているのか?』(山極 寿一 ・鈴木 俊貴,集英社)という本を読んだからです。これはお勧めの本ですね。そのようなわけで、林の中に入って、耳を澄ましてしまいます。まあ、聞いても中身はわからないのですが、たくさんの小鳥が鳴いていました。ひょっとすると、「変な人間が林の中に入ってきたぞ、気をつけろ!!」「林の中から出ていけ!!」と鳴いているのかもしれませんね。2024年度はまだこの自然豊かな瀬田キャンパスで働くことができます。この1年を大切にして、瀬田キャンパスの四季を楽しみたいと思います。

▪️自宅の庭も春がやってきました。楽しんでいます。リビングで私が座っているところの真横に窓があります。今、窓越しにスミレとシクラメンが咲いてくれています。その横のヒヤシンスは、役割を終えて花は萎れてきました。こうやって順番に咲いてくれることに感謝です。庭に出ると、今年もジューンベリーが芽を膨らませてきています。もうじき可愛らしい白い花が咲きます。たくさんの芽を眺めながら、毎年思うのですが、この芽が、空也上人立像(京都・六波羅蜜寺蔵)のお口から飛び出ているお念仏の阿弥陀様に見えてくるのです。阿弥陀如来の乱舞です。毎年、同じことを妄想して投稿していますね。

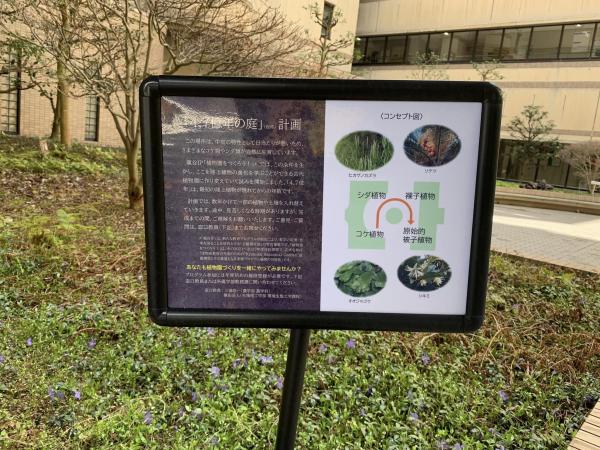

「4.7億年の庭」

▪️今日は4月3日。雨が降っています。ということで、この写真は、先月の末に撮ったものです。龍谷大学の瀬田キャンパスには、1号館という建物があります。この1号館には中庭があるのですが、日当たりが悪いのです。苔やシダが生えてくるのです。そこで、龍谷大学IPに採択された、農学部と先端理工学部が共同で運営している教育プロジェクト「植物園をつくろう!」の皆さんは、「4.7億年の庭」づくりを始めるようです。熊本県博物館ネットワークセンターの公式サイトでは、次のように解説されています。

陸上植物は、緑藻類の一部から進化しました。陸上で生きていくため、乾燥から身を守り、細胞壁が強くなって体を支えられるようになりました。最も古い陸上植物の化石は、古生代オルドビス紀前期(約4億7000万年前)のゼニゴケの仲間の胞子と胞子の入った袋ですが、陸上植物の姿が残された最も古い化石は、古生代シルル紀中期(約4億2500万年前)のクックソニアです。これはリニア植物の一種で、根も葉も無く、先端に胞子の入った袋を持ち、水の通る管を持っていました。リニア植物は、古生代デボン紀にかけて繁茂しましたが、絶滅しました。

▪️クックソニア…全く知りません。こちらの解説によれば、次のように解説されています。イラストもついていますね。「最古の陸上植物ともいわれています。指先ほどの小さな植物で、河口の泥地など湿った場所に群生していました。葉のない細い枝はY字形に枝分かれしており、その先端に胞子を放出する胞子嚢がついていました」。現在の私たちからすると、奇妙な形です。それはともかく、1枚目の写真、看板には以下のように説明してあります。

「4.7億年のにわ」(仮称)計画

この場所は、中庭の特性として日当たりが悪いため、さまざまなコケ類ゆやシダ類が自然に生育しています。龍谷むIP「植物園を作ろう!」では、この条件を生かし、ここを陸上植物の進化を学ぶことができる古代植物園に作り変えていく試みを開始しました。「4.7億年」は、最初の陸上植物が現れてからの年数です。

計画では、数年かけて一部の植物や土壌を入れ替えていきます。途中、見苦しくなる時期がありますが、完成までの間、ご理解をお願いいたします。ご意見・ご質問は、窓口教員までお寄せください。

▪️日が当たらない場所で苔とシダが生えてくることから、「ここを陸上植物の進化を学ぶことができる古代植物園に作り変えていく」のです。楽しみですね。そういった学生の皆さんのアイデアを理解し、寄り添う職員さんたちも素晴らしいと思います。

2024年度の入学式

▪️今日は龍谷大学の入学式でした。全学部とも、京都の国際会館で開催されました。たしか3回に分けて全学部の入学式が行われました。龍谷大学吹奏楽部は、この赤い新しいユニフォームで演奏を行いました。赤です。スクールカラーですね。今年度、私は特別研究員ですので、式には参加していませんが、きっと立派な演奏で入学式を盛り上げてくださったのだと思います。この写真、朝、幹部の部員さんからLINEで届きました。今年度は、社会学部の栗田修司先生に代理として部長をお勤めいただきます。

▪️以下は、龍谷大学広報のXへのポストです。

/

新入生歓迎アトラクションを

一部ご紹介🎷🥁🪇🎺🌸

\

各式典後に開催した協力サークルによる歓迎アトラクションの様子です🎊

各サークルがこの日のために準備してくれました🌟協力サークルの皆さま、ありがとうございました🌈✨#入学式 #入学おめでとう #龍谷大学 #ryukokuuniversity pic.twitter.com/SPLUIfB7Lz

— 龍谷大学広報 (@ryukoku_univ_pr) April 2, 2024

「夏原グラント」と湖畔散策

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️この「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」は、伊吹山や登山が好きな人、また退職して「地域のために何か貢献したい」と考える方たちが集まって結成された団体です。伊吹山は貴重植物で大変有名な山ですが、その保護を目的に、伊吹山3合目の整備や自然観察ガイドに取り組んでおられます。今回の申請は、ニホンジカの食害からこれらの貴重植物を守るために、助成金を全て金属策の購入に充てたいというものでした。

▪️この新聞記事をお読みください。昨年の3月の読売新聞の記事「伊吹山の植物守れ シカの食害で荒廃…米原市が復元プロジェクト」です。原因としては、ニホンジカの天敵がいなくなったこと、地球温暖化で雪が減り、かつて積雪していたところにも容易にニホンジカが侵入できるようになったこと…などが挙げられています。植物がなくなってしまったため、昨年の7月の大雨により、複数箇所で土砂が流出し、登山道が崩壊するなど大変な被害が生まれました。行政もこのような状況に対策を講じようとしていますが、それにも限界があります。今回の「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」の申請は、麓の三合目については自分たちで守っていくのだという強い決意の表れでもあります。審査結果は、また財団の方から伝えられると思いますが、採択されるようであれば、頑張っていただきたいと思います。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️暖かくなってきたせいか、半袖で散歩されている方もいらっしゃいました。湖岸にある公園は大変賑わっていました。琵琶湖の湖岸にはたくさんのマンションが屏風のように建設されていて、山側からはなかなか琵琶湖を感じることができませんが、マンションに暮らしておられる皆さんは、琵琶湖の見える風景の中で暮らすことに満足されているのではないでしょうかね。

▪️「ピアザ淡海」は膳所の湖岸にありますが、ここから浜大津港の方に進んでいくと、環境教育船「うみのこ」は、観光船の「ミシガン」が係留されていました。さらに進むとヨットハーバーも。

▪️浜大津港を過ぎて、さらにJR大津京駅の方に向かいました。駅まで歩けば4kmちょっとになります。その途中の琵琶湖疏水の水門の前にかかった橋からの写真です。サクラのマークがペンキで描かれた古い木造の建物があります。ここは、戦前は第三高等学校の水上部(ボート部)の艇庫だったところです。ボートのガレージですね。あの有名な「琵琶湖周航の歌」の作詞者、小口太郎はこの水上部の部員だったのです。戦後は「三高ヨットクラブ」に、そして「京都大学学生サークル神陵ヨットクラブ」が継承しているようです。そのようなわけでしょう、この艇庫の近くに、「琵琶湖周航の歌 一番の歌碑」が設置されています。