気候変動関連死

▪️先日のNHKの「クローズアップ現代」という番組で、「気候変動関連死」という言葉を知りました。過去最高の暑さの中で、熱中症で亡くなる方のことがニュースになりますが、この「気候変動関連死」はそれだけではないのです。番組では、「WHO=世界保健機構は、『熱中症など暑さによる死、マラリア、デング熱、下痢、栄養失調』の5つの原因により、2030年から2050年で世界で毎年25万人が気候変動関連死すると推計」しているようです。また、IPCC=気候変動に関する政府間パネルが2022年に出した報告書では、「気候変動関連死に繋がるような健康へのリスクのあるものとして、『暑さによる死・循環器疾患・呼吸器疾患・糖尿病・マラリア・デング熱・メンタルヘルス・下痢・栄養失調』などを、多岐に渡る影響が指摘されている」というのです。鬱病等のメンタルヘルスにまで暑さが影響を及ぼすとは考えてもみませんでした。暑さで自殺率が高まるのだそうです。

▪️気候変動による大規模な災害、たとえば巨大な台風により想定以上の大水害が発生すると、食糧生産にダメージを与えてしまいます。その被害の規模が大きければ、特に食料供給が十分でない国では栄養失調に陥る人たちが増えることになります。しかし、これは途上国だけの話ではありません。食糧安全保障が脆弱な日本でも、供給が不足し加えて物価も上昇すれば、経済的に弱い立場の人たちは栄養失調になるリスクが高まります。水害の後には下痢の患者が多発するようです。このことについて、番組では詳しく説明していませんでしたが、このような記事でそのことを確認できました。「大雨災害後に注意すべき感染症」というウェザーニュースの記事です。この記事では、注意すべき感染症として「レジオネラ症」、「レプトスピラ症」、「破傷風」、「急性呼吸器感染症」、「急性胃腸炎・急性下痢」の5つを挙げています。

▪️番組では、将来の話ではなく、高齢できちんと栄養が取れていないことによって、暑さの中、循環器に異常が発生し突然死してしまった例が紹介されていました。暑さの中で高齢者の方が食欲をなくすと、栄養不足になり、低アルブミン血症を発症し、それが原因で心不全を起こしてしまうようです(低アルブミン血症について知識がないので説明できませんが…)。糖尿病の人は血糖管理がきちんとできていないと体調不良に陥りやすいようです。医学的な理屈は分かりませんが、こういう記事がありました。暑さが、身体の中に隠れていた病気のリスクを潜在化させるようですね。

▪️デング熱は、感染した蚊に刺されることで人に感染するウイルス性感染症です。 ネッタイシマカやヒトスジシマカAedes albopictus が媒介するようです。フィリピンに出張した時は、デング熱のこともあり、長袖のシャツを着ていました。日本も熱帯地域のような気候になれば、デング熱だけでなく、マラリアなどにも注意しなくてはいけなくなります。「日本でもマラリアやデング熱は流行するのか 気候変動と感染症の関係を知ろう」という記事を読んでみました。

▪️番組では、以下のように説明していました。

実は熱中症による死は、暑さが影響した死のごく一部であることが分かってきました。去年12月に発表された日本の研究では、2015年から5年間の気温と死亡者数の関係を解析。すると暑さの影響による死が、熱中症死亡者数のおよそ7倍にのぼっていたのです。

▪️番組と連動しているこちらの「クローズアップ現代 取材ノート」には、「気候変動による”命のリスク“は? あなたの地域のリスクは?」という項目がありました。そこでは、①現状のペースで気候変動対策を行った場合(21世紀末に気温は2.74度上昇※)と、②対策のペースを速めパリ協定の目標達成を目指す(21世紀末に気温は1.95度上昇※)、③何も気候変動対策をしない場合(21世紀末に気温は4.77度上昇※)、これらの気候変動の将来予測の3つのパターン沿った「暑さで亡くなる人の増加率」を地図上に示してあります。①②③には、それぞれ「21世紀半ば」と「21世紀末」の予測が示されています。「21世紀半ば」とは、仮に私が長生きしたとしても死ぬ時期になります。「21世紀末」は孫たちが高齢者になる時期です。

▪️もし、①の場合だと、「21世紀半ばの2031年~2050年には、日本各地の多くで、暑さの影響で亡くなる人が現在の2~3倍になります。特に、鹿児島県では6倍となっています。2081年~2100年と21世紀末になると、中国・四国地方を中心に増加し、5~6倍、鹿児島県では、10倍以上に」になると予測しています。しかし、「2015年の気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定の目標」、すなわち2度に抑えることができると、今以上に気候変動対策のペースを早めるると、「①のパターンよりも全国的に死亡者の増加率は下がり、21世紀末でも全国的に2~3倍に抑えられ」ると予測ています。しかし、③の場合だと、すなわち気候変動対策をすることをやめると、「21世紀半ばでも全国的に他のパターンよりも死亡者の増加率は高くなり、21世紀末には、全国的に少なくとも5~6倍、中国・四国地方では、9~10倍になり、鹿児島県では20倍以上になると予測」されています。

▪️気候変動に対応した社会システムを構築していくことと、気候変動を可能な限り抑える社会的な努力等を、同時に進める必要があります。番組では、そのめ進め方に関しても情報提供が行われていましたが、そのことについては、別途投稿したいと思います。

【特別編】みんなのBIWAKO会議/COP3|第458回(2024年9月6日)

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」が開催されました。以下は概要です。

琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」が策定されて3年。

MLGsに関わる人々が集い、MLGsのゴール達成状況を確認しあい、今後に向けて学びあう「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP3」を開催します。

今年度は、web配信の情報番組「びわモニ」とコラボレーション。

“ミスターびわ湖”の愛称で親しまれている川本勇さんが司会を務めます。

琵琶湖を愛する多様な人々が一堂に会する貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」の第1分科会「MLGsの可能性~できそうなこといろいろ考えてみよう~」には、理事長をしている「特定非営利活動法人琵琶故知新」の理事のお1人である秋國寛さんが、琵琶故知新で進めている「デジタルマップ」について説明されます。第一分科会の開始時間は動画の「01:42:33」からです。秋國さんの「デジタルマップ」の説明は、「02:12」あたりからになります。動画の中では、この「デジタルマップ」をご覧いただくためのQRコードも出てきます。そこから「デジタルマップ」をご覧いただくことができます。こちらからアクセスすることもできます。7月1日の「びわ湖の日」に公開されました。現在はβ版です。多くの皆さんから寄せられた情報をこのデジタルマップの上で表現していく予定になっています。

▪️私どもの「デジタルマップ」の取り組みは、2024年度「未来ファンドおうみ」から助成を受けています。

ウォーキングと銭湯、そして「利やん」

▪️ たまたまなんですが、今週は、2回親しい方達との呑み会の約束がありました。月曜日は、吹奏楽部の若林義人先生と学生指揮者の戸塚くんと、そして昨日は世田事務部長の河村由紀彦さんとの呑み会でした。

▪️ たまたまなんですが、今週は、2回親しい方達との呑み会の約束がありました。月曜日は、吹奏楽部の若林義人先生と学生指揮者の戸塚くんと、そして昨日は世田事務部長の河村由紀彦さんとの呑み会でした。

▪️ということで、昨日も、自宅から大津の街中までウォーキングに取り組みました。月曜日と同じく、15時半頃に出発しました。その時間帯はまだ日差しがとても強いのですが、16時を過ぎると少し気温が下がってくるような気がします。時々、風が吹いてきて涼しさを感じることもできました。まあ、実際に寒暖計で測定したわけではないので、あくまで少し涼しいような気がするだけなのですが…。もちろん、熱中症に気をつけています。昨日は、自宅を出発して1kmほど歩いた場所にあるコンビニで、凍ったミネラルウォーターと冷たいお茶のペットボトルを購入しました。そして、時々、凍ったミネラルウォーターのペットボトルを首筋に当てながら歩きました。冷たいお茶は、凍ったミネラルウォーターが融けるまでの間の繋ぎにチビチビと飲みました。冷たいお茶だけだと、長い距離ではすぐにぬるくなってしまいます。今回は、コンビニで購入しましたが、これからは自宅で凍らせようと思います。

▪️昨日にウォーキングは、持続時間は、2時間6分程。実際は、写真を撮るために立ち止まったりしているので、もう少し長くなるのかなと思います。距離は、12.36km。スピードは、1kmあたり10分16秒。まあまあのスピードでしょうか。といいますか、10km以上歩くので、このあたりが今の私の上限に近いのかもしれません。昨日のゴールはJR大津駅の東、京阪京津線上栄町駅の北にある「小町湯」でした。ウォーキングと銭湯のセットはよいですね〜。

▪️ウォーキングと銭湯の後は、河村さんと「利やん」へ。河村さんが「利や」デビューされていなかったとは知りませんでした。大学の仕事のこと、お子さんのこと、いろいろお聞かせくださいました。楽しい時間を過ごすことができました。昨日は、お店はかなり混み合っていました。繁盛していますね。河村さんにも気に入っていただけたようで、また同僚の皆さんとお越しいただけるようです。

▪️ウォーキングと銭湯の後は、河村さんと「利やん」へ。河村さんが「利や」デビューされていなかったとは知りませんでした。大学の仕事のこと、お子さんのこと、いろいろお聞かせくださいました。楽しい時間を過ごすことができました。昨日は、お店はかなり混み合っていました。繁盛していますね。河村さんにも気に入っていただけたようで、また同僚の皆さんとお越しいただけるようです。

▪️歩数計の数字、ウォーキングとその他諸々を合わせて、寝る前には21484歩になりました。数字の8の上のところが、凹状になっていますが、この辺りの時間帯は河村さんと呑んでいたときです。この棒グラフのようなものは、活動量を示しているのだそうです。来月の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(「びわ100」)に向けて練習量を増やしていかなくちゃと思っています。

今シーズンの学生アメリカンフットボール

▪️母校・関西学院大学の同窓会・滋賀支部に参加させていただいています。同窓生の皆さんとは、総会やイベント開催時以外にも、日常的にLINEグループで交流しています。そのLINEグループでの話題ですが、盛り上がるのはアメリカンフットボールになります。もちろん、アメリカンフットボールというスポーツ自体は、世間的にはマイナースポーツわけですが、母校は学生リーグの中では強豪校ということもあり、同窓会でもこの話題で盛り上がるのです。

▪️母校のKGファイターズは、今シーズン、好調なスタートを切ることができました。Div.2からDiv.1にあがってきた桃山学院大学と大阪大学を圧倒しました。ライバル校の立命館も好調のようです。同窓生としては大変嬉しく、リーグでもそして全日本大学選手権でも活躍して決勝戦である甲子園ボウルでもまた優勝して欲しいです。優勝すると7連覇ということになります。

▪️そのような関西の学生アメリカンフットボールで、今シーズン注目している大学があります。近畿大学です。近畿大学の監督は、古橋由一郎さんと言います。「監督やヘッドコーチ(HC)として2度立命館大学を率い、甲子園ボウル3連覇やライスボウル2連覇を成し遂げた」方です。その近畿大学が、昨年リーグ優勝した関西大学や京都大学を破って2連勝しています。記事の中で、古橋さんはこう語っておられます。

「元気があるし、おぼっちゃん的な雰囲気がないのもいい」。古橋さんの声が弾む。「一方で『関学とか立命やからできるけど、俺らにはできへんねや』っていう空気もあるので、そこを払拭(ふっしょく)してやれば、ある程度戦える感じがします」

▪️今シーズンの京都大学や関西大学との対戦を拝見していると、そのような「空気」を少しずつ払拭されているのではないかという気がします。昨シーズンでは格上だった京大や関大に競り勝ちました。昨年よりも力をつけ、加えて粘り強いですね。ここ1番の集中力もあるように見えます。監督が変わった近畿大学の活躍で、今シーズンはこれまでとはまた違った面白い展開になりそうな予感がします。近畿大学は、次はいよいよ立命館との試合になります。古橋さんは、かつて監督して指導してきた古巣の立命館と対戦することになるわけです。非常に楽しみです。

▪️ところで、全日本大学選手権のトーナメントには、関西から3大学が準々決勝から出場します。2024年度が新方式になったためです。この新方式で盛り上がったらいいんですけど。ということで、今年の12月15日の全日本大学選手権・決勝・甲子園ボウルには、今年も是非ともKGファイターズに出場してもらい、7連覇を成し遂げてもらいたいです。甲子園ボウルには、今年も、職場の教職員の同窓生と応援に行きたいと思います。こちら、滋賀支部ではなくて、職場の同窓生との応援になります。

▪️龍谷大学シーホースですが、昨年度Div.1とDiv.2の入れ替え戦に負けて、現在Div.2です。頑張って、再びDiv.1に戻ってきて欲しいです。同窓生の皆さん、応援いたしましょう。

家庭電化製品の寿命

▪️少し前のことになりますが、30年近く使っている洗濯機の調子が悪くなリました。一応、全自動です(それ以前は二層式)。現在、電気店で販売されている電気洗濯機と比較すると、すごく素朴な構造なのかなと思います。聞くところによると、電気洗濯機の寿命は長くて10年なんだそうですね。ですから、30年というのは驚くような数字になります。丈夫ですね。ビンテージもの…かな。それと比較して、現在売られている電気洗濯機は機能的には優れているのかもしれませんが、電子化され複雑になっている分、同時に「ひ弱」さのようなものも感じます。

▪️電気洗濯機はなんとか回復しましたが、今度はテレビです。録画していたものが全て消えてしまい、新たな録画もできないようになりました。うちのテレビは三菱です。音楽番組をよく聞くので、音質の良いもの選んだのです。三菱のスピーカーはダイヤトーンというブランドでも知られています。それはともかく、三菱の関連会社の社員さんがお越しになり修理してくださいました。ハードディスクが壊れているとのことでした。というわけで、ハードディスクを丸ごと交換。修理とは言っても、壊れた箱状のハードディスクを取り外し、新しいハードディスクをはめ込む、そんな感じの修理です。ハードディスクの中を修理するのではなくて、交換なんですね。いまは、みんなこんな感じなのかもしれません。

▪️社員さんがいろいろ説明してくださいましたが、ハードディスクにいろんな番組を録画して溜め込んでいるとハードティスクに負荷がかかるのだそうです。我が家は「お宝番組」を残していました。「お宝番組」はどんどん増えていきます。これがよくなかったようです。社員さんがおっしゃるに、録画したら溜め込まずにすぐにDVDに焼くか、ちゃんと観て消去したほうが良いとのアドバイスをいただきました。ただし、三菱はテレビ製造から撤退したので、これからは部品もなくなるようです。なんと…。

▪️そもそも、テレビの寿命ってそんなに長くなく、うちのテレビは購入してから7年が経過しているので、そろそろ寿命が近づいているようです。修理代金もそれなりにしたので、新しいものに買い替えても良かったのかなとは思いますが、今回は修理してもらいました。今度、故障したら買い替えになりますね。世の中「修理しても費用が嵩みますから、新しいのに買い替えた方が良いですよ」という話ばかりです。家庭内にある電気で動くものは、だいたい10年前後で寿命が来るのでしょうか。そう考えると、うちの30年ものの洗濯機は素晴らしいと思います。頑張って洗濯をしてくれていることを、労ってあげたいです。

私の「びわ100」の経験

▪️先日、娘からLINEでメッセージが届きました。「会社の大先輩がびわ100にでるらしく、これまでも何回か出てるけど昨年でてないから、出場者のブログとかみてたら、お父さんのブログにたどり着いたらしいわ」。このブログには、「びわ100」のことをいろいろ投稿してきました。ほとんどがどうでもよい投稿なのですが、過去5回出場した後は、どういう経験をしたのかを記録に残してきました。娘の大先輩のようにネットで検索してご覧いただき、驚いたことに、ご丁寧にも感想をメールで送ってくださった方もおられました。拙いブログの投稿ですが、多少は参加者の皆さんのお役にたっているのかもしません。本当にそうであったら、嬉しいです。

▪️私のブログの右上にあるボックスに「びわ100」と記入して検索していただくと、このブログの中にある「びわ100」と書かれた投稿をご覧いただけます。また、右端にあるカテゴリの下の方にある「びわ100」をクリックしてくださっても、「びわ100」関連の投稿をご覧いただけます。

▪️過去5回参加して全て完歩はしましたが、100km歩くことは、今でも私にはかなりの負担です。筋肉への負担はもちろんですが、足裏には肉刺ができますし、利き足である右足の親指は内出血してしまいます。過去5回歩いて2回は雨が降りました。最悪のコンディションでした。雨の中を歩くのは本当に辛いです。運営される側の皆さんも大変だったと思います。今回も、なんとなくですが、雨が降りそうな予感がします。なんの根拠もないのですが…。

▪️拙いブログの投稿ですが、「びわ100」に出場される皆様に少しでも役立つ情報になればと思っています。「びわ100」は今年が最後になります。参加される皆様と一緒に、完歩したいです。頑張りましょう。トップの写真は、初めて「びわ100」を完歩した第3回の大会でゴールした時に撮ってもらったものです。私の横におられるのは亀甲武史さんです。今は、近畿大学農学部水産学科の教員をされています。この写真の時は、滋賀県庁の職員をされていました。私はこの第3回の大会の第2チェックポイントで、おそらく低血糖だと思うのですが、動けなくなっていたのです。そこに亀甲さんが現れ、私と一緒に歩いてくださいました。そしてゴールまでご一緒しました。本当に、ありがたかったです。「有難い」、そういうことを思えるのも、「びわ100」なのかなと思います。

ウォーキング、そして「利やん」

▪️昨日は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人先生との呑み会でした。ハードスケジュールの中で、吹奏楽部の指導にあたっておられる若林先生の慰労も兼ねての呑み会でした。私たちは、飲み友達なんです。昨日は、学生指揮者の戸塚くんも一緒にやってきてくれました。戸塚くんも、吹奏楽部のリーダーの1人として頑張ってくれています。というわけで、戸塚くんの慰労も兼ねての飲み会でもあります。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。若林先生のご指定です。

▪️昨日は自宅で仕事をしていましたが、電車ではなくウォーキングで「利やん」まで行くことにしました。というも、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(「びわ100」)が来月に迫ってきているからです。これから、ウォーキングの頻度を増やし、距離を伸ばしていかなければなりません。ということで、15時半頃から、2時間、12km弱のウォーキングを行いました。テンポよく歩くことができました。スタート時は、まだ暑かったのですが、16時を過ぎると比叡山から琵琶湖に向かって風が吹き始めました。加えて日が傾いてきて、少し涼しさを感じることもありました。まあ、気のせいかもしれませんが。ゴールは、滋賀県庁のそばにある「神楽湯」という銭湯です。「利やん」にいく前に、汗を流したかったからです。ひさしぶりの銭湯でした。

▪️「利やん」に到着すると、すでに若林先生と戸塚くんが待っておられました。戸塚くんとこうやって飲むのは初めてかもしれません。戸塚くん、お酒が強いですね。というか、私の知り合いの吹奏楽部関係者は、強い人が多いです。どうしてだろう…。それはともかく、3人で「利やん」の料理と芋焼酎を楽しみました。キープしてあった芋焼酎、呑み会がスタートした時点では足りると思っていましたが、お酒の強いお2人だと新しいボトルが入ることになりました。今度は「女王蜂」。鹿児島の国分酒造の芋焼酎です。これも美味い焼酎です。

▪️最後の写真、戸塚くんが注文した「オムソバ」です。長年「利やん」に通っていますが、これは注文したことがありません。さすが、学生さんは胃袋が若いですね。

マグカップ

▪️毎朝使っているマグカップです。2017年にホノルルマラソンを走りました。息子も参加していました。最初は調子良く走っていたのですが、30kmを超えたあたりからガクンとスピトーが落ちてしまいました。10kmを超えたあたりで息子を追い抜かしていたのですが、最後は追いつかれてしまいました。しかし、最後は息子にリードしてもらいながら一緒にゴールしました。懐かしい思い出です。

▪️毎朝使っているマグカップです。2017年にホノルルマラソンを走りました。息子も参加していました。最初は調子良く走っていたのですが、30kmを超えたあたりからガクンとスピトーが落ちてしまいました。10kmを超えたあたりで息子を追い抜かしていたのですが、最後は追いつかれてしまいました。しかし、最後は息子にリードしてもらいながら一緒にゴールしました。懐かしい思い出です。

2017ホノルルマラソン

ノースショアと移民

▪️その時、マラソンを走るだけでなく、ちょっと観光もしました。そのような観光で「Eggs’n Things」という有名なカフェにも食事をしに行きました。そのカフェでハワイのお土産として購入したものが、このマグカップなのです。その時から、自宅で毎日のように使ってきました。ところが、自分自身の不注意で台所の水切り籠で、他の鉢をぶつけて取っ手がぽろっと取れてしまったのです。悔しいな。ホームセンターで陶器用のボンドを買ってくっつけてみようと思います。陶器には、「エポキシ樹脂」のボンドを使わないといけないみたいですね。

大崎博子さんのこと

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

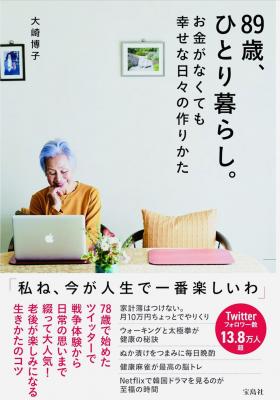

▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。

▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。

「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。

連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。

母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」

お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。

▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。

▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。