「地域エンパワねっと」で「まち歩き」

■「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)、今年度は13人の学生の皆さんが履修しています。2回生と3回生が中心ですが、なんと4回生の男子学生も1人います。コロナ禍と同時に大学に入学したことから、「地域エンパワねっと」のような、地域の皆さんとの協働によって実習に取り組む経験がなかなかできなかったようです。卒業に必要な単位を十分に取得してはいるのですが、あえて「地域エンパワねっと」で色々経験をしてから卒業したかったのです。その4回生は、私のゼミの学生で、しかも吹奏楽部の幹部でもあります。卒業論文も吹奏楽部の活動も大変だとは思いますが、頑張って最後まで「地域エンパワねっと」に取り組んで欲しいと思います。

■さて、今日はその4回生と一緒に大津の街を歩きました。いわゆる「まち歩き」というやつです。残りの12人とは、次の日曜日に歩きます。4回生くんは、来週はどうしても日程の調整ができなかったのです。先生1人、学生1人。教員の私の側から言うのもなんですが、贅沢ですよね。ST比(学生と教員の比率、1 : 1)、マックスです。

■今日は4回生の彼に「まち歩き」をしながら大津の街の歴史や現状について、じっくり説明することができました。朝9時にスタートして12時前に終了しました。途中立ち止まって説明することが多いので、歩いた距離は3.4km程度ですが、まあまあ良い運動にもなりました。もし、この地域を徹底的に「まち歩き」したらやはり最低1日、朝から夕方までかかるのではないかと思います。

■2004年から龍谷大学で勤務していますが、それ以来、このエリアを徹底的に歩き回ってきました。最近は、少しサボっているかもしれません。だから、時々、知らない間に建物が消えていて更地になっていたりして驚くことがあります。今日も、ジャズバー「パーンの笛」の入っていた小さなビルが、そしてそのビルが建っていた一角の土地が更地になっていることに気がつきました。おそらく、またマンションが建設されるのでしょうね。

■個人的な本音を言えば、大津駅前の界隈がマンションを中心とした住宅地へと少しずつ変わっていくことについては、少し残念な気持ちがあります。でも、このトレンドを変えることはなかなか難しいのかなとも思います。そのような条件の中で、どうやれば「ここに暮らすことが楽しい」まちにしていけるのか、ポイントはその辺りにあるのではないかと思っています。

先輩たちの体験をデータベース化できないか。

大学に進学して「他者」と出会う

■社会学部社会学科の「社会学入門演習」を2クラス担当しています。新入生のためのゼミです。社会学科では、3回生でゼミに所属するまでの間、1年生の前期(1セメスター)では「社会学入門演習」が、2年生の後期(4セメスター)には「基礎ゼミナール」があります。1セメスターと4セメスターの間の1年間、学生は演習を行うクラスに所属しません。あくまで個人的な意見ですが、これは良くないなあとずっと思っています。広い意味でのキャリア教育、大学で自分は何を学ぶのかを明確にしていくことが個人任せになってしまいます。これからの大学は初年時からその辺りのことを、丁寧に指導していく必要があると思っています。今時は、「面倒見の良い大学」でないと、受験生から選ばれる大学にはなりません。というわけで、「社会学入門演習」では入学したてではありますが、広い意味でのキャリア教育も兼ねた内容に学生の皆さんには取り組んでもらっています。

■まずはクラスの仲間づくりから始めています。お互いのことを知り、お互いに支え合える関係をクラスの中に作ってもらいたいと考えています。今週の木曜日は、その日が初めての授業でした。というのも、初回は「図書館利用者講習会」で図書館の職員の方達から説明を受けていたからです。というわけで、今回が実質的に初回になりました。通常、まずは自己紹介をしてもらうのですが、あまりプレッシャーを与えすぎてもいけないので、私がそれぞれの学生さんにインタビューする形の中で、自分のことを紹介してもらいました。お尋ねしたのは、次の3つのことです。どこから通学されているのか。もちろん、個人情報でもある住所までお聞きはしませんが、だいたいどの辺りから、どのくらいの時間をかけて通学をしているのかをお聞きしました。何かあった時のためのに…ということでもあります。また、遠いところから通学している人もおられるので、そのような仲間の大変さについても、少し知っておいてほしいなという思いもあります。そのあとは、サークルのことにについてもお聞きしました。大学に慣れていっているのか、親しく話せる仲間ができつつあるのか、その辺りのこともなんとなく伝わってきます。最後は、大学4年間で是非取り組んでおきたいことについてもお聞きしました。

■いろんなことを教えていただきました。サークルのことについてもお聞きしていると、「アドミッション☆サポーター(通称アド☆サポ)」に入りたい(なりたい)という学生さんたちがとっても多いことに驚きました。この「アドサポ」、入試部直轄のオープンキャンパス運営団体のことです。それから、ボランティアをしたいという学生さんも多かったですね。自分が担当している方達だけの話ですし、個人的な印象にしかすぎないのですが、「他者」と繋がりたいというのは、とても良い傾向だなあと思っています。もっとも、なぜそう思うのかと深掘りしていくと、そこにはまた多様な背景が見えてくるのでしょうが。

■それから、英語をしっかり勉強して、アルバイトでお金を貯めて、イギリスに行って、サッカー場の大観衆の中に我が身を置いて、一緒に試合を応援してみたいという学生さんがおられました。同じように、アメリカに行ってプロバスケットボールの試合を目の前で観戦したいという学生さんもおられました。夢を実現するために、しっかりコツコツとたくさんの準備を行って、そのプロセスでも成長していってください。あと、元・甲子園球児もクラスの中におられます。プロ野球を目指しておられます。頑張って欲しいですね。

■このことをFacebookに投稿したら、「アドミッション☆サポーター」の経験のある卒業生からコメントをいただきました。

アドサポに入っていた身としては、とても嬉しいことです。

オープンキャンパスの相談コーナーで、社会学部社会学科の話が聞きたいという高校生がいたら、すぐに駆けつけていました。(アドサポの中でも相談コーナーは行きたいスタッフがたくさんの人気コーナーでした(笑)。懐かしいです。

そういう高校生が実際に龍大に入学して、「オープンキャンパスにきてアドサポに入りたいと思いました!」とかはもう本当に嬉しいものでした

■このコメントを読んで、この卒業生にインタビューしてみることにしました。その動画を撮って、新入生に皆さんに見ておらおうと思っています。卒業生は、「アドミッション☆サポーター」だけでなく、幾つもの学内外のプロジェクトに参加していました。加えてアルバイトも週5日やっていました。大学4年間をフルに有効に使って、大学生活を楽しみつつ、成長していったと思います。そういう先輩のインタビュー動画が、新入生の方達にとってひとつのモデルになればと思っています。

「願い事ランタンで交流しよう」(地域エンパワねっと・大津中央 龍谷大学社会学部社会共生実習))

「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の「願い事ランタンで交流しよう」。無事に終了。来場者は100数十人。いつもの体育館が、雰囲気を一変。照明を消すと、「キャー」という子供たちの叫び声が体育館に響きました。楽しかった!#龍谷大学社会学部#社会共生実習 pic.twitter.com/odP0juFzks

— 脇田健一 (@wakkyken) February 25, 2023

■昨日のことになりますが、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生の皆さんが、小学校の先生方、そして地域の皆さんのご支援を得て企画した「願い事ランタンで交流しよう」が無事に終了しました。ランタンは牛乳パックを再利用したシェードと小さなLEDライトでできています。たくさんの牛乳パックが必要になるため、龍谷大学学生生協にもご協力いただき、数を揃えました。ここに、小学生の皆さんの願い事を書いたランタンが加わりました。コロナのために様々なイベントが中止になるなか、今回のイベントが少しでも小学生の皆さんの心に残るものとなり、さらには自分の住んでいる地域に愛着を持つことにもつながればと思っています。

■Twitterにも書きましたが、昨日は100数十人の皆さんが、お越しくださいました。小学生の皆さんは、普段、体育で使っている体育館が、雰囲気を一変していることに驚かれたと思います。照明を消すと、「キャー」という叫び声が体育館に響きました。保護者の皆さん、地域の皆さんも、「綺麗や〜」とご満足いただけたようでした。ありがとうございました。小学生の皆さんや、保護者や地域の皆さんに、「みんなで力を合わせればこんな楽しいことができるんや」ということを少しでも実感していただけると嬉しいです。

「願い事ランタンで交流しよう」(龍谷大学社会学部ろ・社会共生実習「大津えんぱわねっと・大津中央」)

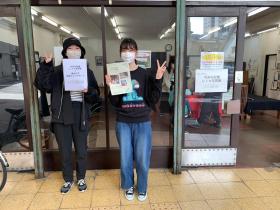

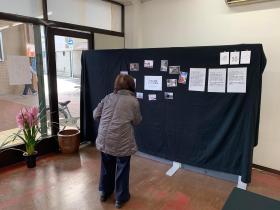

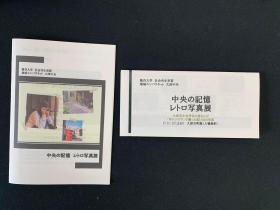

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■2月24日は、いよいよもう1チームのイベントが開催されます。「願い事ランタンで交流しよう」です。大津市立中央小学校の先生方や地域の皆様と相談を重ねつつ、今回の開催に至りました。大変お世話になりました。ありがとうございました。場所は、小学校の体育館です。中央学区の皆様、どうかご参加ください。小学生や幼稚園のお子さんたちだけでなく、大人の皆様にもご参加頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

■今回のイベント開催にあたっては、たくさんの牛乳パックを再利用することになっています。牛乳パックを集めるにあたっては、龍谷大学生活協同組合様にご協力いただきました。学生チームの活動をご支援いただき、ありがとうございました。

「中央の記憶 レトロ写真展」(社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと大津中央」)

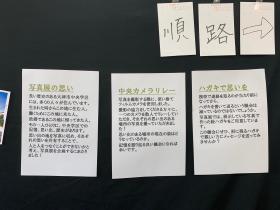

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)が企画した「中央の記憶 レトロ写真展」が、2月11日と12日の両日、丸屋町商店街(大津市)にある「大津百町館」で開催されました。この写真展を企画した学生さんたちの思いについて説明します。以下が、開催趣旨です。

長い歴史のある大津市中央学区には、多くの人々が住んでいます。生まれた時からこの地に住む人。働くためにこの地に来た人。故郷であるこの地に帰ってきた人。その一人ひとりに、中央学区での記憶、思い出、歴史があります。思い出の地を写真に収め、それぞれの想いを共有することで、人と人をつなぐことができないかと考え、写真展を企画するにあたりました!

■今年度のこの3人の女子学生のチームの皆さんは、なかなか優秀で、自分たちのしっかりした考えを持っておられます。特に、私が横から何か指示しているわけではありません。ただし…、だからかな、少し日本語も変ですかね…最後のところ。それはともかく、学生の皆さんの思いがしっかり伝わってきます。そのような思いは、応援してくださっている地域の皆さんにも伝わったのではないか思います。というこで、地域の皆さんのご支援をいただきながら無事に開催することができました。ありがとうございました。

■今回の写真展の準備では、「中央カメラリレー」を実施しました。まず写真を撮影するために、今だと当たり前のスマホを使用せず、昔流行った「写ルンです」というレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)を使いました。撮影してくださる方達を、一台の「写ルンです」を数人でレリーしていただき、それぞれの思い出のある場所の写真を撮っていただきました。「レトロ写真展」ですが、写真自体は現在のものです。なぜレトロなのか、そこに自分の昔の思い出が込められているからです。「思い出のある場所の現在の姿はどうなっているのか。記憶を振り返る良い機会になれば」という学生さんたちの思いがあるのです。

■写真展とは言っていますが、美術館等で開催される写真展とは異なっています。一つひとつの作品について、学生さんたちは撮影した方たちから丁寧にお話を伺っています。そして伺ったお話を作品の下にコンパクトにまとめて掲載しました。それをご覧になった方たちも、「ああ、そうやった」、「自分の場合はこうやった」と会場でいろいろお話をされるのです。写真が、人と人の間に、人と地域の間に眠っていた記憶を呼び起こしていくのです。素晴らしいと思います。

■もうひとつ、写真展には次のような狙いがありました。学生の皆さんは、作品として展示した写真をハガキにも印刷しました。今はスマホがあれば、いつでも人と繋がることができるわけですが、コロナでなかなか会えない人たちに、あえてこのハガキでメッセージを送ってみませんか…と来場者に呼びかけていました。私も、孫のひなちゃん と ななちゃんにハガキを書いて送ってみました。

■今回の写真展、読売新聞、京都新聞の記者さんに初日に取材いただき、本日の新聞で記事にしていただきました。今日は、午前中に中日新聞の記者さんにも取材していただきました。そのようなこともあってか、今日は120名ほどの方達がご来場くださいました。昨日は54名ですから、倍以上の方達がご来場くださったわけですね。私もとっても嬉しいです。新聞社の皆さに感謝いたします。今回の写真展の進め方、特別難しいことではありません。また、地域の皆さんでも、気持ちさえあれば、難しくなく実施していただけるのではないかと思います。また、「エンパワねっと」の後輩たちにも、とても参考になるのではないかと思います。

■ご来場くださった方の中には、3人の女子学生のチームのうちの1人のお父様もいらっしゃいました。関心をお持ちになったようで、トレーニングのジョギングをしながら会場までお越しくださいました。ありがとうございました。社会学部の卒業生で、現在、福祉法人を経営されている先輩もお越しくださいました。学生たちのこの写真展の企画を大変評価してくださいました。2003年のご卒業ということでした。私が龍谷大学に勤務するようになったのは2004年のことですから、残念ながら教員-学生の関係はありませんが、「エンパワねっと」の取り組みを応援してくださっていたようです。ありがたいことです。さらに、私の知り合いのランナーの方も、別用で商店街にたまたまお越しになっていて、私の声をかけてくださいました。facebookのお友達なのです。こちらの方は、50歳代に突入されていますが、フルマラソンを2時間30分代で走るすごいランナーなのです。いろんな方達に起こしくださいました。ありがとうございました。

韓国の建国大学に出張しました。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■午後からは、プログラムの成果と効果について、事例発表が行われました。昨年、私が指導してた学生さんも報告を行いました。こちらにいると、日本で年度末に向けて抱えている仕事のことを、一時的にしろ、忘れることができます。メールは追いかけてきますけど。今回のフォーラムでは、私と学生のために、同時通訳が行われました。ご招待いただいた金才賢先生(Jaehyun Kim先生)からの様々なご配慮に心より感謝したいと思います。ありがとうございました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■今回のことをfacebookに投稿しているのですが、それを読まれた事務職員の方からは、地域連携型教育プログラムに関連した今回の講演をもとに、学部内で簡単なFDをやってくれないかというお話をいただきました。できれば、学部内に閉じずに、他学部の教員の皆さんにも協力、ご出席いただき、他学部で取り組まれている地域連携型教育プログラム、あるいは地域連携型教育プロジェクトについても意見交換できればと思います。まあ、これからの相談になりますが。良い方向に展開していったら良いなと思います。社会学部が深草キャンパスに移転することを前提に、そのような他学部との共催するFDが開催できたらと思います。

雪の比良、韓国出張の準備。

■昨日は、朝から雪に埋もれてしまった植物を救出作業を行いました。植物の細胞が大丈夫ならば、うまく生き返ってくれるかも…です。ダメでも仕方ありませんね。道の雪かきもした後は、少し近所の様子を車で走って確認してきました。バスが通るような大きな道は、雪もほとんど解けて問題はないようでしたが、住宅街の中の細い道には、まだまだ雪が残っていました。写真は近くの公園から。空も青く比良山系が美しく見えました。

■ 今日は天候の様子を気にしながら、瀬田キャンパスに向かいました。スマホから確認した情報では、また山科あたりで何かあったようで遅れ気味のようでしたが、なんとか無事にキャンパスに到着できました。

■来月、韓国の建国大学で開催される”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加し、社会学部で取組んできた地域連携型の教育プログラム・プロジェクトである「地域エンパワねっと」(社会共生実習)について、昨年この実習を履修していた3回生の学生Yくんと共に招待され、報告をおこなう予定になっています。もちろん、私は林学の専門家ではありませんが、地域連携の中で教育に取り組んできた経験から、何か韓国の皆さんのヒントになるようなことがお話しできればと思っています。Yくんは、今回が初めての海外旅行になります。初めての海外旅行で、自分が大学で取り組んできた実習とその成果について報告を行うことになります。良い経験になったらいいなと思っています。今日は、11時頃からYくんにフォーラムの内容やその背景について説明し、様々な書類や資料をプリントアウトして渡し、その後は、Yくんの報告の内容(パワーポイントを使います)についてアドバイスを行いました。きちんと準備をしてくれています。

■また、いつからか知らないのですが、現在、渡韓するためには、ネットであらかじめ「K-ETA」(韓国電子渡航認証)というのも申請しなければならなくなっていました。この申請のやり方を事前に勉強したYくんからいろいろ教えてもらいながら、作業を進めていきました。ところが、ところが…。単純な申請作業なのですが、なかなか申請のSTEPを次に進めていくことができませんでした。たくさんの方達による申請が集中してたのか、他にも事情があるのか、何度もやり直さねばなりませんでした。天候のことも心配になり、途中で作業を中断して、別の仕事も処理しながら、16時頃に帰宅することにしました。

■湖西線は強風で近江舞子までしか運行されていませんでした。しかも、たまたま私が乗った電車が最終でした。びっくりです。堅田まではまだ電車があるようでしたが、なかなか厳しい状況でした。満員電車に乗って自宅まで戻り、再び「K-ETA(韓国電子渡航認証)」を再開。一応、「K-ETA Application Complete」というメールが届いたので、なんとか申請はできたようです。疲れました。

社会人基礎力

■金曜日2講次は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。今日が最後の授業になりますが、彼らの活動は来月まで続きます。

■ 1枚目は、小学校の体育館をお借りして、牛乳パックを再利用したランタンで、地域の子どもたちをメインの対象としたイベントを開催しようと準備を進めているチームです。ミーティングをしています。小学校との交渉、地域社会との交渉、このようなことも全て実習です。今日も、地域方とLINEで連絡を取り合っていました。予想外のことが、これからも起こると思いますが、頑張ってやり遂げて欲しいと思います。

■ 2枚目。3人のチームなんですが、1人しかいません。小さい声で、1人でブツブツ言っています。2人が体調を悪くしたということで自宅に待機。ということで、zoomを使ってミーティングをしているのです。こちらは、レンズ付きフィルム「写ルンです」を使って、高齢者を対象とした写真展を開催しようとしています。

■通常、大学も含めて「学校」という制度の中では、それぞれ個々人が努力をして、その努力の結果が評価されます。しかし、この「地域エンパワねっと」では、個人が努力するだけではうまくいきません。チームの仲間はもちろんのこと、地域の関係者の皆さんと様々な調整を行いながら、地域の課題解決(緩和)に向けて、自分たちが企画した活動に取り組むからです。しかし、そのことが、結果として、学生の皆さん個々人の眠っている力を引き出すことになります。

■こういうことは、もともと意図はしていませんが、結果として「社会人基礎力」を養うことにもつながっているのかなと思います。

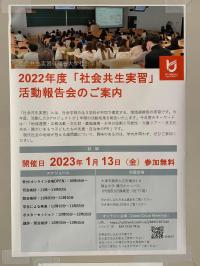

2022年度「社会共生実習」活動報告会

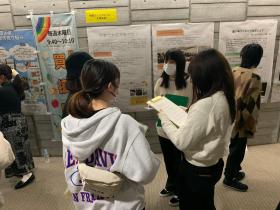

■本日、2022年度「社会共生実習」活動報告会が開催されました。もちろん、換気に注意して実施しています。龍谷大学附属平安高校のみなさんも参加してくださっています。前半はパワーポイントを使ってのプレゼンテーション。後半は教室の外、建物のフロアでポスター発表。「社会共生実習」では、すべてのプロジェクトの学生が「ポスター作成講座」を受講しています。その効果がよく現れていたと思います。昨年と比較しても改善されました。問題はプレゼンテーションでしょうか。こちらも講座を開催して改善していく必要がありそうです。あと、「チームビルディング」や「プロジェクトマネージメント」の講座も開催できたらいいなと思っています。ここでいう講座は、単位が出る授業ではなく、成長したい×学びたい、そういった志を持った学生の皆さんを支援するための講座です。

■今日は、全部で9つのプロジェクトの報告が行われました。私が指導しているのは、①のプロジェクトです。

①「地域エンパワねっと・大津中央」

②「コミュニティの情報発信!レク龍プロジェクト」

③「大学は社会共生に何ができるのか-文化財から“マネー”を創出する-」

④「農福連携で地域をつなぐ-地域で誰もがイキイキと暮らせる共生社会に向けて-」

⑤「お寺の可能性を引き出そう!-社会におけるお寺の役割を考える-」

⑥「幾つになっても、出かけられる!〜高齢者を元気にする介護ツアー企画〜」

⑦「多文化共生のコミュニティ・デザイン〜定住外国人にとって住みやすい日本になるには?〜」

⑧「自治体をPRしてみる!」

⑨「障がいをもつ子どもたちの放課後支援」

■下の写真は、ポスターセッションの様子です。附属高校の生徒さんたちや一般の方たちも混じって盛り上がっていました。一般の方の中に、「しなやかシニアの会」の皆さんがおられました。「社会共生実習」が「大津エンパワねっと」という教育プログラムだった時から学生がお世話になっていた団体さんです。今日は、わざわざ瀬田キャンパスまでお越しくださいました。ありがとうございました。

【追記】19日、社会共生実習支援室より、当日、参加された方達へのアンケート(自由記述)の結果が届きました。「地域エンパワねっと・大津中央」については、以下の通りです。

【一般・学内参加者のコメント】

・地域の子どもたちに着目し、住みたい街づくりを今後もしてほしいと思います。

・ランタンづくりは面白い。新学期前に子どもの交流を進める点で。また、マンション立地で新しい住民を交流させる視点が良いと思う。地域の魅力を再発見してもらうという視点も良い。

・願いごとランタンのイベントは、児童館や保育園などとの交流などにもつなげていくことができ、産官学連携の方向にふさわしい。

・中央学区で町家を活かした活動を行っているしなやかシニアの会です。エンパワねっとスタート時から関わりが深く、色々な学生さんに来ていただきました。中央の事を知る(ハード)から、人、子どもたちへと変わっていることを知りました。

・今後ともよろしく。

・牛乳パックの再利用の方法が面白い。作り方の紹介もあればなお良い。

・地域の課題解決に向けてのイベントの実施はとても有意義であると感じた。

・地域に入って積極的に関わっていることが印象的でした。

・活動を行っている学生の方一人一人が主体的に活動しているのだなと感じました。【受講生の意見】

・ランタンづくりが想像したら綺麗そうだったので見に行ってみたいと思った。

・地域の小学生との交流は企画を通すのが難しいのだと知ることができた。

・課題から企画を考え、イベントを開催した課程を知れて、ポスターに写真が貼っていて見やすくなっていた。

・写真を撮ることが好きなので、このプロジェクトに興味を持った。調べてたくさん情報を入手してから行動しててすごいと思った。

・地域の活力を上げるための場づくりを多数実践されているように感じました。

・まずは子供に楽しんでもらうこと+興味を持ってもらう取り組みを行うことが重要であるとこがわかった。

・ターゲットを高齢者と子どもに分けて、それぞれでイベントの内容を考えられていたのでとても効果的だと思いました。牛乳パックという身近なものだったり「写ルンです」というノスタルジーなもので特別感やなじみやすさを生み出しているところがすごいと思いました。

・企画がおもしろいものだと思った。

・参加者がその場で参加できるという点は大切だと感じた。

・写真展:募集の時点でどのように魅力を伝えるかが課題であると感じた。

・とても見やすいポスターだった

・企画はすごくおもしろいと思った。年間でのプロジェクトなので、自分たちで考える余地もありそうであっ

た。

・普段慣れ親しんだまちを写真で撮ることで新鮮に感じられると思った。

・ポスターが見やすく、わかりやすかった。

・写真展:場所を提供するという視点がすばらしい。ポスターも見やすかった。

・ランタン:牛乳パックという手軽に手に入るアイテムを使っていることが良いと思った。

・写真展:写真をポスターとして貼り出してほしかった。

・写真展:ポスターがシンプルなデザインでわかりやすかった。