母のこと

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️5日は、その娘夫婦と孫、そして息子や妻と一緒に老人ホームにいる老母を見舞いました。というか、見舞う予定でした。ところが、朝、老人ホームから連絡が入りました。血液の酸素量や血圧が下がっているので病院に搬送するというのです。母は、先々月あたりから、かなり弱ってきていましたが、とりあえず、救急隊員の方達の処置で少し持ち直したようです。病院に駆けつけて母を見守りましたが、幸いなことに、母の様子が落ち着いてきたということで昼過ぎに老人ホームの方に戻ることになりましたが、老人ホームに戻った母が喋ることはありませんでした。意識があるようにも思えませんでしたが、孫たち(息子と娘)が一生懸命声をかけて見舞ってくれました。意識がないように見えてはいましたが、ひょっとすると、孫たちの声が聞こえていたのかもしれません。

◾️見舞った後は、老人ホームの側と「看取り」についての合意をしておくことにしました。滋賀医科大学の医師から、「いつ亡くなっておかしくない。まだ2年先まで生きておられるかもしれない。いつ亡くなられるかはわからない。だからこそ、お母様の延命治療をどうするのか老人ホームの側ときちんと相談をして欲しい」とのアドバイスをいただいたからです。ただし、「看取り」の協議については隣接するクリニックの医師の同席が必要とのことで、正月の休み明けに、その協議を行うということになりました。

◾️朝から大騒動でしたが、ひとまず、母を見舞った私たちは遅い昼食を摂るため老人ホームの外に出ました。そして昼食を摂っている時、老人ホームの方から私の携帯電話に連絡が入りました。今しがた、母が息を引き取ったというのです。孫たちに会った直後だったこともあり、大変驚きました。本当のことはよくわかりません。都合の良い考えかもしれませんが、孫に会って、孫の声を聞いて、安心して息を引き取ったのではないかと思います。享年86歳でした。7日に通夜を、8日に葬儀を相済ますことができました。家族と親戚だけの小さな葬儀でしたが、生前母が私によく言っていた通り、葬儀会社には、明るい華やかな洋花で祭壇を飾っていただきました。葬儀の後は、孫も含めて家族や親戚の皆さんと、母の棺を鮮やかな花でいっぱいにしました。

◾️葬儀の後は、比良山系の麓にある火葬場に。天候も晴れ。少し暖かい日でした。母のご遺体がお骨になるまで親戚の皆さんから、それぞれの方の母の思い出をたくさんお聞きすることができました。炉から出てきた母の遺骨については、女性の職員の方が、大変丁寧にご説明くださいました。まるで人骨の講義をされているかのように丁寧にご説明くださいました。その中で、「指仏」という言葉を知りました。指先の骨なのだそうです。「お母様は、手先がご器用でいらしたのでしょうね」と職員の方が言われました。たしかに。和裁、洋裁、編み物が好きでしたし、料理も好きでした。おそらくは母のお骨上げをしてくださった家族や親戚の皆さんの記憶に残ることでしょう。お骨上げ。それを見ていた孫も自分でやってみたかったようですが、1歳9ヶ月でまだ少し小さいわけで、ちょっと無理ですね。ごめんね。おじいさんの時には、ぜひよろしくお願いします。

◾️9日は亡くなった母が入所していた老人ホームに行って、母の居室から荷物を引き上げてきました。母が使っていた電動式の介護のベッドとリクライニングの車椅子については、ベッドは福祉団体に、リクライニングの車椅子は老人ホームに寄付させていただきました。考えてみれば、母のことについては、この10年間で実に多くの皆さんのお世話になってきました。その方達のお顔が頭に浮かんできます。地域包括支援センターの職員さん。介護保険のケアマネージャーさん。ヘルパーさん。訪問看護師さん。いろいろ支えてくださったご近所の皆さん。病院の医師や看護師の皆さん。老健の職員の皆さん。最寄りの役所の職員の皆さん。老人ホームの職員の皆さん。司法書士の先生。それから妻をはじめとする家族や親戚の皆さん。最後は、葬儀会社の社員の皆さんや火葬場の職員の方にも。お一人お一人の方達に、母のことに関していろんなことをお話しし、ご相談してきました。その時々、皆さんからの親切で優しいお言葉から、どれだけお力をいただけたかわかりません。また、facebookにも母の介護のことを投稿してきましたが、fbの友達の皆さんにも、介護で疲れた気持ちをどれだけ慰めていただき、励ましていただいたかわかりません。本当にありがとうございました。

◾️10日は、母が暮らしてい町の役場に行き、様々な手続きをしました。後期高齢者医療、介護保険、障害者手帳…。うっかりしていて、印鑑証明証のカードと障害者手帳のことを忘れていました。明日は、もう一度カードと手帳を返却しに役場に行って、その後は尼崎にある年金事務所に行きます。年金と健康保険の手続きをします。これで、とりあえずは社会的な手続きは一段落かなと思います。明日は、大阪梅田を経由することになります。昔、奈良に暮らしていた頃、母の世話をしに行く時には、よく阪急梅田三番街の「インデアンカレー」で昼食を摂って気合を入れたものです。明日は、うまくいけば開店直後に食べられるかもしれません。甘くて辛いカレーをいただきながら、この10年間のことを、いろいろ思い出すことにします。

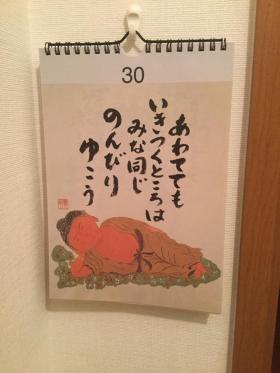

昨日の日めくり

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

あわてても いきつくところは みな同じ のんびり ゆこう

◾️「いきつくところ」とは、「死ぬ」ときのことですね。きっと。どんな人生を歩んできても、最後は、誰しもが同じように平等に必ず「死ぬ」のですから、一喜一憂せずに生きていきましょう。まあ、そのような意味でしょうか。もう少し自分なりの考えをもとに解釈すれば、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」するために、今をしっかり「生きる」ようにしましょう…という意味にも解釈することができるのかもしれません。「死ぬ」瞬間を「通過」するめに、いまをしっかり「生きる」。こういう考え方をすることで、迷いは少なくなります。ただ、今をしっかり「生きる」とは、とても難しいことですよね。

◾️というのも、「人生は 七味とうがらし」だからです。以前に、投稿した「人類進化と『嫉妬』の発生」に、この「人生は しちみとうがらし」の説明をしていますので、お読みいただければと思います。「他人と較(くら)べる中でしか自己を見ることのできない人の宿痾(しゅくあ)であり業」であるということは、「他人との比較の中でしか自分を考えられない」ということです。年を取ると、長年この「人生は しちみとうがらし」と向き合ってたわけですから、少しはそれらを相対化して生きていくこともできます。そうすると、自ずから、自分が「生きる」べき道筋も見えてきます(見えてくるような気になる…かも)。「生きる」べきと書きましたが、もっと正確には「生かされる」べきかもしれません。そのような「自分が生かされた」「世の中に生かしていただいた」たくさんの経験とつながりを実感できてこそ、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することができるのです。真宗的には、阿弥陀如来により「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することが決まっているからこそ、そのことに感謝して、自分のような者でも「世の中に生かしていただける」ことに感謝し、日々を大切に過ごしていく…ということになるのかな。

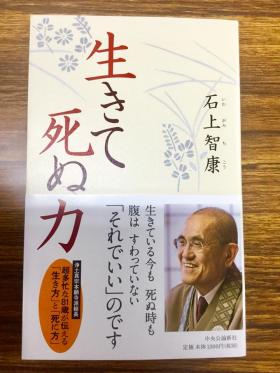

石上智康『生きて死ぬ力』

◾️先月の最後の教授会の際にいただきました。浄土真宗本願寺派総長・龍谷大学理事長である石上智康先生が執筆されたものです。本学の入澤崇史学長から「建学の精神の涵養」という点から目を通すようにとのメッセージが添えられ、教職員全員に配布されました。自分なりに仏教を勉強してきたこともありますが、昨日から通勤の際に読んでいます。おそらく、読むたびに、その時々の自分の内面の状態との関係で、違った味わいがあるんじゃないだろうか。タイトルも素敵だなと思いました。

◾️先月の最後の教授会の際にいただきました。浄土真宗本願寺派総長・龍谷大学理事長である石上智康先生が執筆されたものです。本学の入澤崇史学長から「建学の精神の涵養」という点から目を通すようにとのメッセージが添えられ、教職員全員に配布されました。自分なりに仏教を勉強してきたこともありますが、昨日から通勤の際に読んでいます。おそらく、読むたびに、その時々の自分の内面の状態との関係で、違った味わいがあるんじゃないだろうか。タイトルも素敵だなと思いました。

◾️この本を専門的な仏教書かといえば、そゔであり、そうではありません。そうであるというのは、仏教の思想の中にある「縁起」と「空」、そして「無常」の概念が、よく理解できるように書かれているからです。そうではないというのは(ちょっと誤解を産みそうですが…)、通常の文体ではないということです。私が所属する社会学部のある同僚は、「これは詩集のようなものですね」とおっしゃっていました。また、ある事務職員の幹部の方は、「どうして、こういう本を書かれたのか…」と不思議に思っておられるようでした。お二人とも僧侶です。私は、宗教者ではありませんが、この新書に書かれたイメージがストレートに自分の思考の中に受け止めることができました。

◾️興味深かったのは、養老孟司さんや福岡伸一さんのような、自然科学者の著書を参考文献にあげておられることです。詩的な文章の中に、引用のような形で触れておられます。福岡さんのいう「動的平衡」の考え方と仏教の「縁起」の考え方が、共振し合っているのです。「無常の風が 吹いている 『ただ』それだけ」なのです。「無常」とマイナスのイメージで語られる「無常観」とは違います。以下、33〜45頁を引用してみます。

「変化こそが 真のすがた」

一九四五(昭和二〇)年 敗戦の時

東京は 見渡すかぎり 焼け野原上野駅には 敗残の民と 悪臭が 満ちあふれ

マッカーサーを乗せた 高級車が

お堀端を 走っていた

ひとり 我がもの顔で

音も なく今は 高層ビルの 林立

世界のブランド品や 香水が 街に あふれている

五十年 百年の後

どんな姿に なるだろう

その時 私は もういない学校に入る 時

卒業する 時

誕生や 死亡届の 時も

私の名前は ずっと 同じ

朝 起きた時の 血圧と

仕事につく時の 血圧でさえ

もう違っているのに「小腸は 一ヶ月で 細胞が

完全に 入れ替わり(中略)

人間の身体の 細胞は 一年経て

ほぼ 全て 入れ替わ」る(養老孟司)人は みな

行く雲 流れる川と 同じ

仮に 同じ一つの名前を 使っている だけ「体脂肪で さえも

ダイナミックな『流れ』の中」

「流れ自体が

『生きている』ということ」(福岡伸一)

「変化こそが

生命の 真の姿」(シューハイマー/福岡伸一)いつでも どこでも

無常の風が吹いている

証を必要としない この世の 事実それ なのに

その時どきの すがたに 執われて

嘆き悲しんだり 喜んだり してしまう

この 私思いどおりになれば 嬉しく

ならぬ時には 腹が立つ 涙する花は美しく咲いて 自慢しない

いつまでも 咲いていたい と欲ばらない気がつかぬほどに

あるいは 劇的に

無常の風が 吹いている

「ただ」」それだけ

はかないとも 嬉しいとも

何も いわず「変化こそが

生命の 真の姿」あるのは

変化 そのもの

ただ それだけ変化していること もの 全てが

そのまま 真実のすがた在るがままに

すべてが 障りなく 一つになって いて

自他の対立も ない

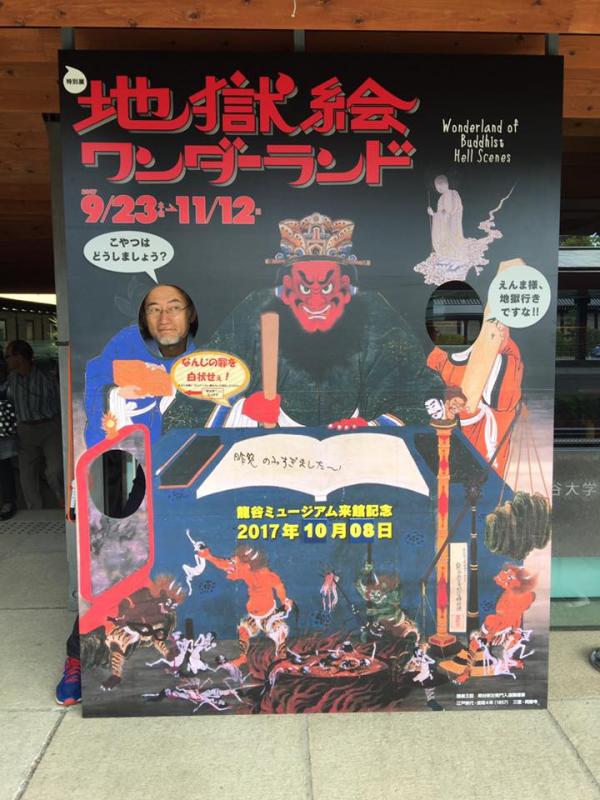

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンターランド」

▪︎土曜日の東京で研究集会のあと、懇親会が開かれました。少々飲みすぎました。東京に出張する前、研究集会に合わせて「国立歴史民俗博物館」の企画展「「1968年」-無数の問いの噴出の時代-」を観に行こうと思っていました。しかし、この企画展、始まるのは11日からだということが、東京に行ってから分かりました。それじゃということで、代わりに、以前から一度は行きたいと思っていた「目黒寄生虫館」に行こうかどうしようかと思案している時に、ふと頭に浮かんできた。「そうだ!京都行こう!我が大学の博物館、龍谷ミュージアムの特別展「地獄絵ワンダーランド」に行こう!」。

▪︎というわけで、やってきました「龍谷ミュージアム」。いつもよりも、たくさんの来館者が来られていました。ものすごく賑わっているではありませんか。びっくりしていると、たくさんの来館者を眺めらがら喜んでおられる木田先生(館長)が、笑顔で迎えてくださいました。木田先生とは、私が社会学研究科長として学内の会議である全学研究運営会議の場や、研究部長として部局長会議で報告するときなど、学内の仕事でいろいろお話しをさせていただきました。いろいろ教えていただきました。そんなこともあり、笑顔でお迎えくださったのです。

▪︎龍谷大学の教員ですから、もちろんこの特別展のことは知っていましたし、大変気になっていました。絶対行かなくちゃと思っていました。本当に、いろいろ工夫されている特別展です。驚いたことは、ミュージアムの方で、この特別展に合わせてTwitterのアカウトを取得し、地獄の閻魔大王が自らツイートするという設定で、次々と情報発信をされています。この特別展がとても面白いことを予感させるようなツイートです。入り口には、トップの写真のような顔出し看板もありました。木田先生から、「やってみてはどうですか」と促されました。ということで、昨日の懇親会で飲み過ぎたことを、閻魔大王の帳簿の中に下手な字で書き込みました。「昨晩のみすぎました〜」。私の白状した罪です。ということで、私の地獄行きが決定しました!!

▪︎さて、展示を観覧する前に、館長室で木田先生からいろいろご説明を受けました。この特別展の企画のポイントのようなことを、お聞かせいただきました。その上で、3階から順番に展示を見て行きました。私は博物館に解説のためのレシーバーがあるときは、必ず使用することにしています。展示に対する理解がより深まるからです。今回、レシーバーから聞こえてきた声の主は、プロの落語家さんでした。月亭天使さん。龍谷大学の卒業生です。落語家が、面白く展示解説をしてくださっているのです。こういうところにも、この特別展のユニークさがあります。素晴らしい。とにかく、いろいろ面白さを工夫してある特別展です。ぜひ、ご来場ください。特に、龍谷大学の関係者にはご覧になっていただきたいと思います。このミュージアムについて何か語るのならば、まずはこの特別展にいかないとね。

▪︎ところで、このような特別展の面白いアイデアって、どこから生まれてくるのでしょうね。ミュージアムの課長さんにお聞きしたところ、学芸員の皆さんと事務職員の皆さんが、アフター5に一緒に飲みながら楽しみながらアイデア出しをされているのだそうです。一般に、博物館では学芸員と事務職の間に溝があったりするのですが、「龍谷ミュージアム」って両者の仲がとても良い素敵な職場のようです。

命のお裾分け

▪︎先日伺った東近江の若い友人から、鹿肉のお裾分けが我が家に届きました。ありがとう!東近江の友人は、「SHARE WILD PROJECT 2017」という活動のメンバーです。この活動の詳しい説明については、過去のエントリー「『SHARE WILD PROJECT』という試み」をお読みいただければと思います。この鹿肉が我が家に届くまでのことを少し。

▪︎先日、罠で捕獲された鹿を引き取り、夜中に解体して、早朝より皮剥と生肉の作業が行われました。私は、「SHARE WILD PROJECT 2017」のメンバーではないのでのですが、もし良ければ作業を見学できるかも…ということで、連絡をしてくださったのです。皮を剥いで枝肉にするまでは、「SHARE WILD PROJECT 2017」の代表であるウエノチシンさんがされるわけですが、余分な脂肪をとったり、料理しやすい形に精肉していく作業は、仲間のメンバー4名が取り組んだのだそうです。精肉された鹿肉は、真空パウチにします。背骨のすき身までミンチにするとのことです。通常、駆除された鹿は山の中に放置されるわけですが、この「SHARE WILD PROJECT 2017」の皆さんは、その捨てられ放置されてしまう鹿を引き取り、手間と時間をかけて精肉にして、命を最後まで大切にされているのです。もちろん、大変な作業ですが、楽しみながら、そしてしっかりとした理念を共有しながらの取り組みです。

▪︎過去のエントリーにも書きましたが、私が非常に興味深いと思ったことは、駆除された鹿の数だけ、山に苗木を植えていくことも同時にされている点です。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。

このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。

▪︎というわけで、東近江の友人家族も、今回の精肉作業参加されたようです。そして、過去にパウチして冷凍保存した鹿肉を我が家に送ってくださることになったのです。たくさん鹿肉が手に入ったので、おそらくはストック分を我が家に回してくださったのだと思います。ありがとう。大切にいただきます。我が家にも分かち合っていただき、本当に、感謝・感謝です。

▪︎いただいた鹿肉は、ロース肉の塊、モモ肉のハバキの部分、モモ肉の筋の部分です。鹿肉料理のレシピ、いろいろ検討してみます。

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンダーランド」の閻魔大王のツイート

■龍谷大学の博物館「龍谷ミュージアム」の特別展「地獄絵ワンダーランド」の公式ツイッターがとても面白いです。どなたがツイートしているんでしょうね〜。博物館の職員の方、学芸員の方だと思いますけど。「閻魔大王がつぶやいているため、やや上から目線ですが、ご容赦ください。」というのも面白い。この特別展、時間を見つけて近いうちに行こうと思っています。

■さて、実際の展示の構成ですが、以下の通りです。

龍谷ミュージアムのホームページの解説

展示構成

第1章:ようこそ地獄の世界へ

第2章:地獄の構成メンバー

第3章:ひろがる地獄のイメージ

第4章:地獄絵ワンダーランド

第5章:あこがれの浄土

■この特別展の解説には、次のように書かれています。

「日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。

■この解説にある恵心僧都源信の『往生要集』、「来世のイメージが形成され」とあるように、日本人の死生観を考える上で重要な文献かと思いますが、私はまだ読んだことがありません。私には原文を読む力はないので、最新の現代語訳を読んでみたいと思います。梯信暁さんの現代語訳で『新訳 往生要集(上・下)』 が法蔵館から出版されています。大学の図書館にも入っていますが貸し出し中です…。高いけれど、購入してみましょうかね。

「SHARE WILD PROJECT」という試み

■東近江で、大変興味深い活動をされている若い方達のグループの皆さんと出会う機会がありました。「SHARE WILD PROJECT」という活動をされている皆さんです。代表のウエノチシンさんが、facebookで全てのみなさんに対して以下のような、呼びかけのメッセージを発信されていました。まずは、お読みいただければと思います。すでにメンバー募集は締め切られていますが、以下のメッセージにはこの活動の「精神」が表現されています。

< SHARE WILD PROJECT 2017 メンバー募集開始 >

山に植えた小さな苗木も芽吹きの季節を迎えた。

僕たちもそろそろ始める時期ではないだろうか。昨年度、僕の住む市で有害鳥獣とされ捕獲された鹿・イノシシの数は通算1000頭以上になりました。しかし、捕獲された野生獣は食肉として一般流通することはほとんどなく、猟師達の手によって山の中でそのまま廃棄処分されました。

野生獣用食肉処理及び販売の許可を持つ施設がこの地域には一棟もありません。

県内全体でも処理施設は指で数えるほど。家族が猟師でもない限り、日々の食卓に野生肉が並ぶことはほぼありません。

市の予算では今年も野生獣用食肉処理施設の建設は予定されていません。

有害鳥獣捕獲に対する猟師への報奨金制度は今年度もそのまま継続されるので、有害鳥獣は捕獲される度にまた山の中で廃棄されていくことになるのでしょう。このような事実は決してこの市だけの問題ではなく、全国規模で広がっています。

ごく一部の地域を除き、1998年からずっと野生の命は廃棄され続けてきました。世界中のありとあらゆる食材がスーパーマーケットやインターネットで簡単に手に入る一方、身近にある大切なものを日々捨ててしまっている僕らの暮らしは果たして豊かと言えるのだろうか。

貨幣資本主義社会は何かを売ることと買うことでほぼ成り立っているが、自然界は何億年も前からずっと与えることと与えられることの絶妙なバランスの中で成り立ってきた。

人間だけが自然の循環から抜け出し、自然をコントロールしようとした結果、自然界のその絶妙なバランスが一気に崩れ始め、様々な問題を生み出すことになってしまった。農業被害を食い止める、自然環境を守るという聖訓の影で野生獣の駆除を続け、そのまま廃棄していくことが僕らだけでなく、未来を生きる人たちにとって果たして最善の策なのだろうか。

僕は社会やコミュニティが抱えている問題を行政や企業だけに頼るのではなく、草の根的に一人ひとりが真摯にこの問題に取り組まなければ、この美しい自然も伝統的な狩猟文化も近い将来守ることができなくなると思います。

そして、それは山間部に生きるコミュニティだけでなく、街に住む僕たちの日々の暮らしにも大きく関わってきます。

野生的で良質なものを貪欲に探し、それを積極的に分かち合いながら共に生きていくことは持続可能な社会を実現させていく為に欠かせないことだと思い、数年前から準備を進めてきました。

そして、昨年の6月半ばに「SHARE WILD PROJECT」を発表し、支援を募り活動を始めました。僕は地元の猟友会に所属し、市からも有害鳥獣駆除員として年間登録されています。

しかし、積極的に自らの手で罠をかけ、捕獲するつもりはありません。その代わりに有害鳥獣として捕獲・廃棄される運命にある野生獣の命を猟師から引き獲ることに尽力しています。

自らの手でとどめを刺し、山から運びだし、解体・精肉し、その肉を食べて生きています。そして、一頭に対して一本ずつ小さな苗木を育て、捕獲された山に植樹しています。

昨年度は、有害廃棄獣30頭の命を引き獲り、30本の苗木を山に還し、20本の果樹苗木を庭と畑に植えました。

今年も廃棄される命があるのであれば、僕はその命を引き獲りに山に向かい、解体し、食べて、山に苗木を還しに行きます。そして、小さな食べられる森を創り続けます。このプロジェクトは決して環境保護活動の為に始めたものではなく、あくまで一人の人間が野生の命と向き合い、自然の繋がりの中で生かされていることを忘れない為に始めたことです。

僕はこの山で当たり前のように繰り返される、獲った命を捨てるというあまりにも不自然な行為を次世代にまで繋いでいくつもりはありません。

SWPはとても原始的でシンプルな方法です。自然からの恵みを無駄にすることなく、奪い合うことなく、共に分かちあえる人と人、人と自然との関係性を取り戻していきます。SWPは自然と共存する人間としての生き方を探る旅であり、僕らが生きたい未来をリアルに創造していく活動です。

メンバーそれぞれのバックグラウンドや経験、知識や興味を活かして、このプロジェクトの持つ潜在的ポテンシャルをさらに引き上げ、胞子を飛ばすように全国各地に野生の恵みを分かち合える文化を拡げていくことを目指します。

10年後、20年後、いつかこのプロジェクトが消えた後も、各地で自らの手で木を植え、野生の恵みを分かち合い、この小さな森が創られた物語を未来の子供たちに伝えてくれる人が残ると信じています。

■facebookで、滋賀県内にももっと野生獣用食肉処理施設ができないかなあと、ぼやいたところ、知り合いの方が、「SHARE WILD PROJECT」という活動があると教えてくれたのです。この活動に関わっている皆さんから、鹿の獣害問題、加えて、駆除された後にただ廃棄されてしまっていることについて、いろいろお話しをお聞かせいただきました。獣害問題と向き合いながら、命の乱獲を防ぐ代替案を模索されている若い皆さんの活動に強い関心を持ちました。お会いした日は、ウエノチシンさんが処理された鹿肉を美味しくいただきました。きちんと処理した鹿肉は、本当に美味しいです。ローストビーフならぬローストディアをいただきましたが、柔らかく、深い味わいのある肉でした。鹿のスネ肉のシチューもいただきました。どれもとっても美味しかった。命を最後まで大切にして味わい尽くすことの大切さも、実感しました。

「看取り」という死に方/石飛幸三/

■この動画の中に登場する医師・石飛幸三さんは、「胃ろう」の問題を厳しく批判されています。胃ろうをしても、胃が弱っているので食道に逆流して誤嚥性肺炎につながる。誤嚥性肺炎を防ぐことが、逆になっている…石飛さんはそう指摘されています。人生の終末において、少しずつ肉体が死に向かって弱っている時期に、どうして無理に治療を継続するのかという問題です。石飛さんは、『「平穏死」を受け入れるレッスン: 自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか?』、『平穏死という生きかた』、『家族と迎える「平穏死」–「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと』等の著書も出版されています。これらの書籍のタイトルからもわかるように、肉体が自然に弱って死に向かっている人を、無理やり生かそうとする現代社会の医療や福祉のあり方を根本から批判されているのです。自然な状態で死を迎えることを見守る=「看取り」は、どうすれば可能なのでしょうか。石飛さんの著書はヒントを与えてくれそうです。

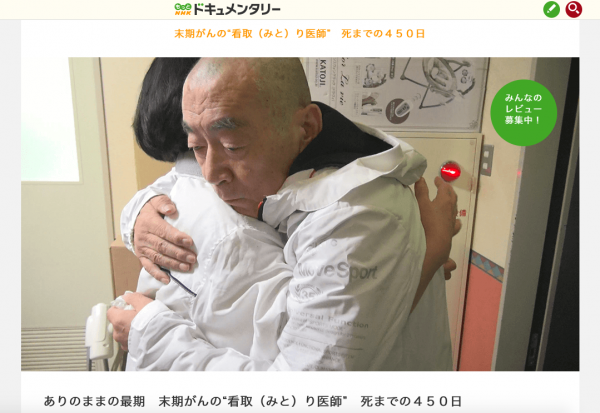

NHKドキュメンタリー「ありのままの最期 末期がんの“看取(みと)り医師” 死までの450日」

■昨日はよくテレビを視ました。普段はあまりテレビを視ないのですが、昨日は家族の勧めもあり、晩遅くに放映されたNHKのドキュメンタリー番組を視ることにしました。内容は、重いものでした。このような内容です。番組を紹介するサイトからの引用です。

始まりは2年前の12月。末期のすい臓がんで余命わずかと宣告された医師がいると聞き、取材に向かった。田中雅博さん(当時69)。医師として、僧侶として終末期の患者に穏やかな死を迎えさせてきた「看取りのスペシャリスト」だ。これまで千人以上を看取った田中さんの「究極の理想の死」を記録しようと始めた撮影。しかし、次々と想定外の出来事が…。看取りのスペシャリストが見せてくれたありのままの最期、450日の記録。

■「人の最期は難しい…」と、改めて思いました。健康な時に、どれだけ「こういう最期を迎えるぞ」と思っていても、そんなふうに最期を迎えることは難しいということを、田中雅博さんは自らNHKに取材させていたわけですね。見事な最期ではなく、その真逆の最期を。しかし、人生の、この最期の時は、故人のものだけでないのですね。「人の死」とは、周りの人びと(親密圏)との関係の問題でもあるわけです。

■番組を通して、田中雅博さんの最期を拝見させていただきながら、亡き父のことを思いました。父のことは、というか父との最期の段階での関係については毎日のように考えるわけですが、私も田中雅博さんと同じく、父からいろいろ学びました。父の最期も、見事とは真逆でした。番組の中で、田中雅博さんが「先生(先に生まれた人)ではなく、先死(先に亡くなる方)から学ぶ」と仰っておられました。そして、自らの死をテレビ番組を通して多くの方達に示されました。私も、父から学びました。人間にとって、そして周りの人びとにとって、「最期」がどれだけ大切かということを、改めて深く考えることになりました。

龍谷ミュージアム秋季特別展「地獄絵ワンターランド」

■龍谷ミュージアムの秋季特別展「地獄絵ワンターランド」が、9月23日~11月12日の期間に開催されます。以下は、この特別展の概要説明です。龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

約2500年前、釈迦はこの世を生死輪廻りんねが繰り返される”迷い”の世界と見ました。日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。

本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。とくに近世の作例の中には”たのしい地獄”と形容すべき、素朴でユーモアにあふれた魅力的な地獄絵もあります。本展ではこうした死への恐怖を超越した造形にも注目し、あらためて、日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったかを考えます。

■「日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったか」。とても、楽しみです。あわせて、浄土真宗にとって地獄とは、どのように捉えられているのか、その辺りのことを知るチャンスにできればと思っています。