「社会学入門演習」まわしよみ新聞

■世間は10連休ということで、みなさん休日を楽しんでおられるのかもしれません。ただ、大学はそのような10連休は関係なく、龍谷大学の場合、今週は月曜日から木曜日まで授業が実施されます。また、来週は月曜日から授業が始まります。半期で15回授業を確保することが義務付けられており、大学の行事もきちんと行おうとすると、どうしても世間がお休みの時にも授業を実施せざるを得ません。私の年代が学生の時は、8月と9月は丸々夏期休暇でしたが、今はお盆前まで試験や集中講義等があり、後期も9月の下旬から始まります。オリエンテーション等は、その前から始まります。

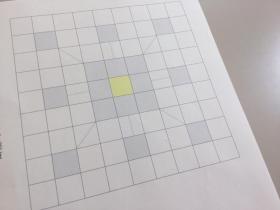

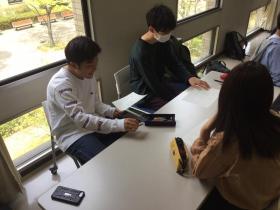

■で、平成最後の今日、私が担当する授業は1回生と4回生の演習でした。午前中が1回生の「社会学入門演習」。恒例となった「まわしよみ新聞」(むつ さとし さん)を、4班に分かれて行いました。この「まわしよみ新聞」、入学したての1回生が仲良くなり、同じ演習の仲間がどのような関心を社会に対して持っているのかを知るためには、ぴったりのグループワークだと思っています。来週の演習では、出来上がった「まわしよみ新聞」をもとに、いろいろみんなで語り合いたいと思います。ひとつの記事に、いろんな捉え方や評価の仕方があることを、知ることができればと思います。「まわしよみ新聞」+αの何か工夫ができればと思います。そういう風にいろいろ工夫を付け加えていけるところも、この「まわしよみ新聞」がいろんな場所で取り組まれていることのひとつの理由ではないかと思います。

「社会学入門演習」マンダラシートとワールドカフェ

■今日は1回生の演習、「社会学入門演習」の時間でした。とても気持ちの良い学生たちです。大学が始まってまだあまり時間は経過していませんが、すでに随分仲良くなっているように思います。

■今日は、「素敵な大人」になるために、これから大学4年間をどう過ごしていくのか…ということをテーマにグループワークを行いました。使った道具は、ロサンジェル・エンジェルスの大谷翔平も高校時代に使ったという「マンダラシート」。真ん中のところに、それぞれの学生にとっての「素敵な大人」という大目標を設定します。これはかなり抽象度が高いですね。人によってイメージは様々です。ということで、その周囲に、自分なりの「素敵な大人」になるための8つの中目標を設定します。さらに、その周囲には、8つの中目標を実現していくための具体的な小目標を8つ設定します。すると「素敵な大人」になるために普段から取り組む具体的な小目標が、8×8、64個の目標が設定されることになります。まるで大日如来の周りに様々な仏が描かれる密教の曼荼羅のような感じになります。ということで、マンダラシートと呼ばれています。

■マンダラシートは、2週間ぐらいかけて実現してもらうことになっています。今日は、中目標までを、お互いに語り合ってもらいました。ワールドカフェと呼ばれる話し合いの方法を活用しました。17人のクラスを5つの班に分けて話し合いをしてもらいました。途中、3回、別の班に移動するなど班のメンバーを入れ替えるようにしました。かなり盛り上がりました。今、1回生、3回生、4回生、3つの学年の演習を担当していますが、この1回生の演習が一番盛り上がっているかな。来週は、恒例の「まわし読み新聞」に取り組みます。

ピッカピカの一回生「社会学入門演習」

■ひさしぶりに、1回生の演習を担当することになりました。「社会学入門演習」です。履修者は17名。この演習は1回生 (1年生)前期の授業です。初年次教育の導入部分にあたります。以下は、シラバスに掲載された概要を転載します。1回生には「異質な他者」は難しいかもしれませんね。でも、「異質な他者」と出会い思い通りに行かないところに倫理は発生します。「異質な他者」とコミュニケーションできる「素敵な大人」になってください。ちなみに、このシラバスは、私ではなく、複数開講されているこの授業の代表の方(教員)が執筆されました。

■ひさしぶりに、1回生の演習を担当することになりました。「社会学入門演習」です。履修者は17名。この演習は1回生 (1年生)前期の授業です。初年次教育の導入部分にあたります。以下は、シラバスに掲載された概要を転載します。1回生には「異質な他者」は難しいかもしれませんね。でも、「異質な他者」と出会い思い通りに行かないところに倫理は発生します。「異質な他者」とコミュニケーションできる「素敵な大人」になってください。ちなみに、このシラバスは、私ではなく、複数開講されているこの授業の代表の方(教員)が執筆されました。

この科目では、大学での学修スタイルと、本学科における大学生活にいちはやく慣れる機会を提供することを目的として、クラス単位で1泊2日の現地実習旅行をおこない、現地で見たり聞いたりして得た知識をもとに、実習報告書を作成する。

高校までの「勉強」と、大学での「学修」は大きく異なる。高校までは、基本的に与えられた知識を身につければよかったのに対して、大学での「学修」の最大の特徴は、自分がおもしろい・重要だと思える知識を自分で掴み取るという点にある。そのために大学の授業では、「話し合い(議論)」が非常に重視される。そしてその基本となるのが、「異質な他者」とのコミュニケーション能力である。初めて出会うクラスメイト、教員、実習旅行先で出会う人、自分の書いた報告書を読むことになるであろう人、これらの人々は、家族や友人とは異なり、独りよがりに「気分語」「仲間語」を発するだけではわかってもらえない、自ら進んで関係を持とうとする姿勢や、お互いに理解し合えるための工夫が必要な「異質な他者」である。この実習を、そうした「異質な他者」との出会いを体験し、「話し合い」という様式のコミュニケーションに慣れる場として捉えて欲しい。それが、本学科での4年間の学修生活の基礎を培うはずである。

■クラス単位で1泊2日の現地実習旅行に出かけるわけですが、まだ旅行先は決まっていません。滋賀県内にする予定です。お知り合いの皆様には、またご相談をさせていただくかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。

■ところで、研究室で仕事をしていると、スマホに電話がかかってきました。私が担当している「社会学入門演習」を履修している学生さんからでした。端末のポータルサイトから履修科目を変更したのだが、その結果がスマホの方にうまく反映されない…という内容の相談でした。履修登録の締め切りはもう少し先。授業は今日から。いろいろ心配になることがありますよね。1回生のみなさん、大丈夫、心配ありません。履修のことは社会学部教務課にご相談ください。親切・丁寧に指導してもらえます。

自分は何をしたいのか…

◾︎昨日のことでした。夕方、帰宅時のJR瀬田駅でのことです。ホームが寒いので改札口を入ったところで待っていると、後ろから突然「わきたせんせー!」と声がしました。卒業生の岩田麻希さんでした。彼女は、卒業後、化粧品と美容の仕事に就きました。今では、経営者として頑張って働いています。岩田さんは、2011年の春に卒業しました。卒業して4年経った2015年の11月に、偶然に瀬田駅で出会いました。その時のことを、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」としてエントリーしました。このエントリーの中では、「岩田さんの仕事を少しだけですが応援させていただきました」と書いてあります。化粧品や美容の仕事で、母校に恩返しができるのではないか…とふと思い、知り合いのキャリアセンターの課長さんに彼女の存在を伝えたのです。たまたま、キャリアセンターが、女子学生のために「就活メイクセミナー」を開催していたことを知っていたからです。いろいろ紆余曲折はありましたが、結果として、岩田さんは、母校の「就活メイクセミナー」を担当することになりました。ひさしぶりに会った岩田さんからは、その後も、「就活メイクセミナー」の講師は続いており、今年度も3回目のセミナーを担当するとのことでした。

ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス

2回目の「就活メイクセミナー」

◾︎岩田さんは、現役の学生だった頃はどのような学生だったか…。ひとつ前のエントリーにも書いた内容とも関係しますが、やはり「自分のやりたいことがわからない」若者の1人だったと思います。その彼女が変わったのは、就職活動を通してでした。就職活動を通じて、化粧品や美容の世界で活躍している人たちとの出会いが(「異質な他者との出会い」)、彼女を大きく変えたように思います。卒業してから8年。話しをしたのは短い時間でしたが、彼女からは、今の職業に対する自信と誇りが伝わってきました。

最近の卒業生のこと

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■もうひとつ。こちらはお名前をあげても問題なさそうなので、実名です。昨年の11月に「安平くんのこと」をエントリーしました。安平くんは、2014年3月に卒業した脇田ゼミ9期生です。このエントリーで、以下のように書きました。

さて、安平くん、来春からは関西勤務になるようです。関西に帰ってきたら、まずしたいこと。それは、卒業論文でお世話になった地域の方にご挨拶に行くことです。これは、安平くんの弁明です。「卒論を提出した後、経済的なことからすぐに下宿を引き払い、卒業式まで実家に戻ったことから、ご挨拶に伺うタイミングを失ってしまいました。関西に赴任したら、すぐにご挨拶に伺います」とのことでした。安平くんの卒論のタイトルは、「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」です。「ほっとすていしょん比良」で安平くんがお世話になったのは、山川君江さんです。山川さん、安平くんがご挨拶に伺うとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。

■先日のこと、その山川君江さんがfacebookに、安平くんのことを投稿されていました。京都に転勤になった安平くんが訪ねてきたという投稿です。「転勤で京都に帰って来ました。卒業の時にご挨拶に来たかったけど来れなくて、やっとこられました!!」とご挨拶に伺ったようです。山川さんは、とても喜んでおられました。「『自慢の息子が出来ました』と勝手に思う」ともお書きになっていました。指導した教員として、とても嬉しいです。

■卒業生の皆さんからの素敵な連絡を待っていますよ。

卒業生の来訪

◾️昨日は、自宅に懐かしい方がお越しになりました。2008年の春に卒業した脇田ゼミ3期生の正木晴香さん(旧姓吉澤さん)です。正木さんは、ご家族と一緒に我が家に遊びに来てくれたのです。普段は、お連れ合いの転勤で九州にお住まいですが、お盆の休暇で帰省しているとのことで、昨日、ぜひ会いたいと連絡をくれたのでした。

◾️2歳のお子さんは、最初は知らないお家に連れてこられて緊張のあまり大泣きしていましたが、途中から機嫌を直してくれました。良かった、良かった…(^_^;。最後は、笑顔でハイタッチできるまでに関係が良くなったんですが、「人見知りに関して私の右に出る人はいない…」と威張りたいくらいなので⁈、正直にいうと最初はちょっとオロオロしていました。

◾️さて、正木さんとは久しぶりでした。ご実家のこと、お住いの街のこと、お子さんのこと、うちの孫のこと、昔の思い出話し…。あっという間に時間が過ぎてしまいました。お連れ合いは、初めてお会いしましたが、龍大社会学部出身ということで、なんだかちょっと同窓会のような感じでもありました。連絡をくれて、訪問をしてくれて、嬉しかったな〜。晴香さん、ありがとう❣️今度は、脇田ゼミ3期生で、同窓会をやりましょう。

◾️ところで、正木さんが卒業したのは10年前。私のゼミにやってきたのは、12年前でした。ゼミが始まった時は、私は47歳。すぐに48歳になりましたけど。まだ私自身も若くて、けっこう厳しく卒論指導をしていたと思います。正木さんも、そういう指導のもとで一生懸命、調査と卒論の執筆に取り組みました。卒論のタイトルは「都市農家と周辺住民の地域交流-京都グリーンファームでの取組を事例に-」でした。よく頑張った卒論だったと思います。懐かしいなあ。あの頃は、正木さんも含めたゼミの学生たちと、夏に岩手県の農村にスタディーツアーに出かけたりしました。10年経つうちに、私も歳を取り、学生の気質も大きく変化しました。正木さんが帰られた後に、こんな感じで昔を懐かしみました。

安平くんのこと

■先月の出来事を、このブログに記録として残しておくことを失念していました。以下は、10月15日の出来事です。その日、大阪の新今宮で「NEW念仏踊り研究会」が開催されました。その後は、急いで大津に戻りました。脇田ゼミ9期生の安平昂志くんが、私に会いにきてくれたからです。安平くんの卒業は、2014年の3月になります。

■安平くんからは、今の仕事や職場のことをいろいろ聞かせていただきました。入社したての頃は大変だったようです。ちょっと、精神的にブルーになってかなり落ち込んでいたこともあるようです。しかし、上司のアドバイスや、そのアドバイスに従って取り組んだことで仕事の「勘所」を確信したようです。それ以降は、会社の中でも表彰されるほどの実力を持つようになりました。また、現在では、新人の職員のチューター役も任されているようです。

■安平くんの話しを聞かせてもらいながら、いろいろ思うところがありました。ひとつは、後輩の学生諸君に対してこの先輩である安平くんの経験をどう伝えたらいいのかな…ということです。自分の今の職場も含めてですが、仕事をする、「働くってことは、どういうことなのか」をどう伝えるのかということです。当たり前のことなのですが、仕事はアルバイトとは違います。誰しもがわかっているようなことなのですが、就職したての若い方達には必ずしもそうではありません。与えられた業務をこなした、処理したからといっても、それで仕事ができたことにはなりません。安平くんからは、勤務先で商っている商品の細かな点についても、いろいろ教えてもらいました。就職して4年目ですが、さすがプロですね。私が次々と尋ねる素朴な疑問にも、的確に答えてくれました。

■さて、安平くん、来春からは関西勤務になるようです。関西に帰ってきたら、まずしたいこと。それは、卒業論文でお世話になった地域の方にご挨拶に行くことです。これは、安平くんの弁明です。「卒論を提出した後、経済的なことからすぐに下宿を引き払い、卒業式まで実家に戻ったことから、ご挨拶に伺うタイミングを失ってしまいました。関西に赴任したら、すぐにご挨拶に伺います」とのことでした。安平くんの卒論のタイトルは、「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」です。「ほっとすていしょん比良」で安平くんがお世話になったのは、山川君江さんです。山川さん、安平くんがご挨拶に伺うとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。ところで、ゼミで真正面から向き合って私の指導をきちんと受け止めてくれた学生の皆さんは、安平くんのように会いにきてくれる事が多いですね。また、卒業生と、今回の安平くんからのような感じで、仕事の話しを聞かせてもらいたいなあと思っています。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

■一昨日、金曜日は、午後から滋賀県庁で世界農業遺産申請関連の仕事をしました。私は申請作業のアドバイザーをしていることから、担当職員の皆さんと申請書をブラッシュアップさせるためにディスカッションを行いました。職員の皆さんのご努力とともに、少しずつ作業を前進させてきました。やっと、ゴールが見えてきました

■県庁での仕事の後は、10年前に私の大学院の授業を履修していた、あるいは履修登録をせずに勝手に聴講に来ていた、当時の社会人院生(NPO・地方行政研究コース)の皆さんとの同窓会でした。当時の私の授業は、特に社会人院生のみなさんにとっては、修士論文を執筆するための「道場」のような感じでした。私としては、社会人院生の皆さんの指導を楽しんでいました。いずれの皆さんも、NPO・地方行政研究コースの院生でした。それぞれ、NPOや地方自治体の組織の中で実務に取り組みながら、課題を見つけて修士課程に進学された方達でした。問題意識がクリアなので、私としても指導のしがいがありました。楽しかったな〜。さて、その方達との同窓会ですが、場所は、毎度お馴染み、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。この社会人院生の皆さんとは、よく飲んできました。これまでも度々同窓会をやってきましたが、今回はひさしぶりでした。いずれの皆さんも、京都や滋賀のNPO、市役所で活躍されています。素敵ですね。

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

みんな、ありがとう!!

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■いずれにせよ、テーマ設定、調査地の選定、調査の実施、卒論執筆…一連の経験をする事の中で、改めて自分という人間の「傾向」が以前よりも自覚できるようになったのではないかと思います。人間の「傾向」、わかりにくい表現ですが、卒論のプレッシャーの中で、そのような「傾向」の中でも特に自分の性格の「弱い部分」を自覚できたとしたら、その「弱い部分」は社会人になってからも仕事をする中で現れてくると思います。人のこの「傾向」は、簡単には変わりません。変えられません。でも、その「弱い部分」を自覚したら、それが最小限になるようにコントロールできるかもしれません。今回の卒論に伴う経験を、時々思い出してください。大切にしてください。

■私からみなさんに聞きたいことは、卒論はもちろんのこと、「北船路米づくり研究会」での活動も含めて、このゼミに2年間所属して経験したことが、みなさん自身を成長させる機会になっただろうか…ということです。その辺りのことを、卒業式を迎えるまでに、少し頭の中で整理をしておいてください。よろしくお願いいたします。

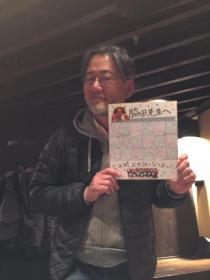

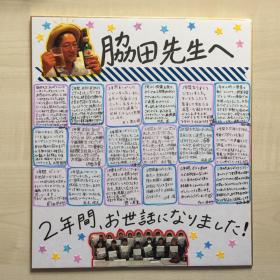

■それから、素敵な色紙をありがとうございました。みなさんのメッセージを一つ一つ読みながら、この2年間を思い出しています。みなさんは嫌がるかもしれませんが、本当は、もっと時間をかけて卒業論文の面談をしたかったのです。硏究部長の仕事があり、なかなか時間が取れませんでした。申し訳なかったです。みなさんには、いろいろ苦言を呈してきたわけですが、それも卒業後のことを考えるからですからね。

■みなさんの学年、脇田ゼミ12期生の学年代表は水戸龍一くんです。「北船路米づくり研究会」代表をしてくれた彼の人柄を見込んでお願いをしました。これからも、水戸くんを中心に連絡を取り合い、数年に1度くらいはあって近況を語り合ってください。同窓会って、いいものですよ。君たちの学年には、それができるような気がします。また、時々、私もその同窓会に呼んでください。よろしくお願いいたします。それでは、卒業式そして3月末までの間、最後の学生生活を楽しんでください。ただし、はしゃぎすぎて問題を起こさないように注意してくださいね。

【追記】■ところで、私の苗字、脇田の「脇」の字は、月に刀3つの旧字体なんですが…、でも、ありがとう‼︎