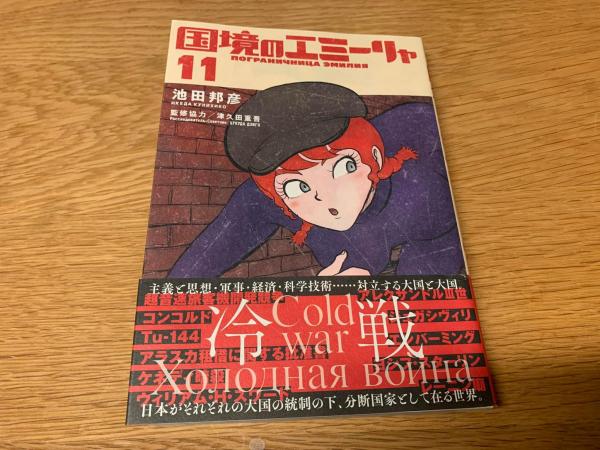

池田邦彦『国境のエミーリャ』11

▪️漫画も楽しみます。今は、池田邦彦さんの『国境のエミーリャ』を心待ちにしています。今回は、11巻が発行されました。こんなあらすじです。

第二次世界大戦終結後、ソ連と米英連合国によって分割統治されることになった戦後日本。やがてそれぞれが日本国と東日本国として独立し、東京23区も東側の約半分が東日本の領土となっていた。東西陣営の冷戦が激化したことによって、境界には高い壁と緩衝地帯が設けられ、厳重な監視体制がしかれていた。そんな1962年の東日本国、人民食堂で働く19歳の少女杉浦エミーリャの裏の顔は、国境の警備をかいくぐり、人々を西側へ亡命させる脱出請負人。人民警察の捜査を逃れつつ仕事をこなすエミーリャのもとに、さまざまな事情を抱えて脱出を依頼する人たちが訪れる。

▪️なかなか私好みのストーリー展開です。おそらく、東西の冷戦等をリアルに経験されていない若い学生さんたちには、よく理解できないかもしれません。仕方ありませんね。私は、「架空の設定」なのですが、アメリカとソ連の分割統治については、いろいろ議論があったことを知っています。もっとも、自分自身で詳しく調べた訳ではありせんが。というわけで、東西冷戦の中で日本が分割統治されることが、全くの虚構というわけでもないのです。

▪️私は、池田邦彦さんの画風が好きです。池田さんの作品の中では、『カレチ』(1~5)も大好きです。「カレチ」とは、JRがまだ国鉄だった時代、長距離列車に乗務されていた客扱専務車掌さんのことです。この『カレチ』で描かれている時代は、たぶん昭和40年代後半のあたりではないかと思います。「乗客ファースト」の若い国鉄職員(カレチ)である荻野さんの活躍に、グッと感動してしまうのです。しかし、時代は、国鉄にとっては厳しい時代に突入していきます。最後の方は、国鉄分割民営化の中で辛い思いをされる荻野さんたち職員の皆さんの様子が描かれています。これは、鉄道ファンではなくても、ぜひともお読みいただきたいと思います。

▪️『国境のエミーリャ』も『カレチ』も、私が成長してきた時代と重なり合っています。作者の池田さんは、1965年生まれで、私よりも7歳もお若い方ですが、何か時代意識を共有しているように思います。高度経済成長期が始まって少し経過した頃、まだ日本の貧しさが社会のあちこちに見えていた時代の雰囲気、そういう時代を経験した人たちには、この漫画を面白く感じるのではないかと思います。そもそも、冷戦という対立がリアルなものとしてあった時代を知っているかどうかという点もあるのかもしれません。若い方達、たとえば、学生の皆さんにこの漫画の感想を聞かせてもらいたいなと思います。

アジサイのこと

▪️梅雨がなかなかやってきませんが、庭では梅雨の花、アジサイが咲いてまれています。上段は、アメリカのアジサイ、アナベルです。白い花を咲かせますが、少しずつ色が変化します。今年は、昨年より背丈が小さいですね。この方が世話をしやすいので、助かりす。下段はガクアジサイ。2箇所に植えてあるのですが、写真は大きな方です。

▪️ガクアジサイの「ガク」。名前の由来は、花の周縁を装飾花(萼)が「額縁」のように取り囲んでいることからは知っていましたが、「額縁」に見えるのは萼なんですね。知らなかったな〜。それから、ガクアジサイは一般的なアジサイの原種だとか。西洋人がガクアジサイを自国に持ちかえり(プラントハンター)「品種改良」してアジサイができたということのようです。知らなかったな〜。誰が持ち帰ったのか。シーボルトらしいです。これも知らなかったな〜。もう少しきちんと調べてみないといけないとは思いますが。

▪️ガクアジサイの手前に咲いている棒状の長い夏穂を伸ばしているのは、アカンサスです。花穂には紫の萼と白い花弁の花がたくさん咲きます。庭の奥の方に、配置されています。手前から庭を眺めたときに、奥の方が背丈が高くなるものが植えられているように思います。まず、そこに視点が動きますので。狭い庭なんですが、奥行きを感じることができます。これ、庭を大改修してくださった庭師さんのデザインなのだと思います。

▪️アカンサスについては、この説明がわかりやすいかと思います。アカンサスはギリシャの国花ですが、ギリシャ神話の中に、そして様々なデザインの中にも登場します。

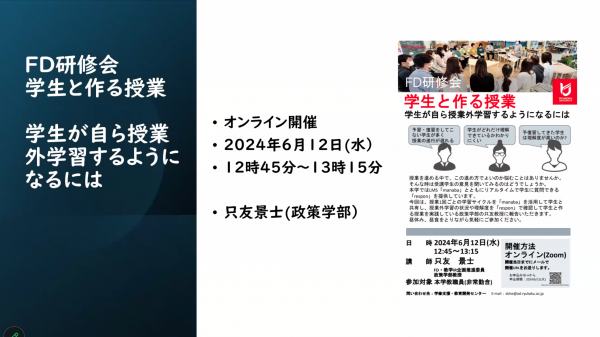

FD研修会「学生と作る授業 学生が自ら授業 外学習するようになるには」

▪️今日の昼休みの時間帯、12時45分から13時15分まで、オンラインでFD研修会が開催されました。話題を提供してくださったのは、政策学部教員の只友景士さんです。教学部長もお勤めです。でも、今日は、政策学部の教員としての教学上の困難をどのように乗り越えてきたのか、その方法等について話題提供してくださいました。只友さんは財政学者です。ということで、1年生の必修の授業「政策学入門(経済学)」を担当されています。履修者が300名を超える大人数講義なのだそうです。これは大変です。

▪️一般的傾向として、政策系の学部で学ぶ学生の皆さんにとって、経済学は苦手な部類に入る授業になるのだそうです。そのため、只友さんは、コロナ禍を経験する中で、授業の組み立て方を工夫されました。レジュメでは以下のように説明されています。

①responを毎回使うようになる。

②manabaでの連絡を行う回数が増える。

③「予習してこない学生を相手に講義する」から「予習していることを前提とする講義」に切り替える。

④予習復習の状況、とりわけ予習の状況の確認をするようになる。

また、毎回の授業の理解度を調べる。

⑤授業の感想質問に次回の講義の冒頭に回答する。

▪️responというのは、manaba courseという教育支援システムに連動している出席・リアルアンケートを取ることのできる仕組みです。私は、まだこのresponを利用したことがないので、非常に興味深く聞かせてもらいました。もうひとつ興味深かったのは、「③「予習してこない学生を相手に講義する」から「予習していることを前提とする講義」に切り替える。」という部分です。この授業では、教科書を使って進めるようなのですが、あらかじめ教科書で予習をしてくるのでしょう。その予習の内容についてはmanaba courseで提示するようです。

▪️毎回授業では、responを使って、出席はもちろんのこと、事前にどれほど予習をしたのかをアンケート形式で尋ねるのだそうです。学生自身の自覚を促すためです。また、「今週の経済ニュース」というのも。これは、学生が授業以外の時間に新聞で何か経済ニュースを読んできたのかを報告するのでしょうか。今度、只友さんに聞いておこうと思います。これは、新聞を読ませるために、あえて実施されているようです。それから、時々、予習内容を確認する簡単なクイズを出して回答してもらったり、前回内容に関する簡単な復習クイズも出すそうです。また、授業の終わりには、やはりresponを使ってアンケート方式で講義の理解度を尋ねたり、講義の感想・質問も書いてもらうようです。また、時々、授業の中での大切なキーワードを挙げてもらったり、その説明もしてもらうようです。

▪️こうやって授業を工夫し、学生の皆さん自身予習をする習慣が身についてくると(もちろん全員ではありませんが)、経済学の理解度が違ってくるようですね。まだresponの使い方、わかっていませかんが、自分も使ってみようかなと思っています。

「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」

▪️先日も少し投稿しました。龍谷大学瀬田キャンパスの「Green Deck」です。高島市朽木の100年の樹齢の杉を切り倒し、その材を使って「Green Deck」が生まれました。今日の午後、学生さんが少なかったので近くに行ってみました。するとこの「Green Deck」に関連して、このような掲示がされていました。学生の皆さん、「琵琶湖森林づくり県民税」ってなんだろうと関心を持ってくれたらいいんですけどね。

この施設には、琵琶湖森林づくり県民税を充当し、軸材や屋根などに「びわ湖材」を利用しました。

▪️また、次のような掲示も。

Green Deckに利用した木さいに係る炭素貯蔵量(CO2換算)

延べ床面積151.2㎡

びわ湖材利用量22㎥

びわ湖材の炭素貯蔵量(Co2換算)14t-CO2

木材全体利用量32㎥

木材全体炭素全体の炭素所蔵りょう(CO2換算)19t-CO2

▪️屋外ですが、なかなか充実していますね。テーブルの裏側にはコンセントがあり、パソコンの電源として利用できるようになっています。ここで勉強できますね。また、今時の学生さんたちの伝わるのかどうかわかりませんが、「伝言板」のようなものが作られています。学生の皆さんにどのように利用されていくのか、楽しみです。「伝言板」をどう使って良いのかわからないから?!なのか、柱に、「何回生ですか?」「3回生です!」「あなたは何回生?」と書かれた小さな付箋が貼り付けてありました。おもしろいな。秋になり寒さが増してきた時のためでしょうか、風除けのため折り畳み式の窓も用意されています。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの取り組みは、学生さんが山や製材所に行き、キャンパスでその木が使われることまで体験されるとても良い取り組みだと思っています。樹と木がつながっていることを実感できる貴重な経験だと思います。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

ボウズハゼ(2)「日本禿頭鯊」

▪️昨日に引き続き、ボウズハゼの投稿です。台湾では、ボウズハゼを「日本禿頭鯊」と書きます。日本の禿頭のハゼという意味のようです。学名については昨日も書きましたが、魚を釣ることがお好きな方のブログを拝見すると、この名前に関して次のように説明されていました。

台湾では「日本禿頭鯊」と書く。

読んで字のごとく「日本のハゲ頭のハゼ」である。

怒ってはいけない。私も最近すっかりうすくなってきてるから気持ちは分かる。

が、台湾の人たちに日本に対する好意や尊敬はあったとしても悪意があるわけではないのだ。

学名と標準和名がいけんのんである。

Sicyopterus japonicus が学名で、Sicyopterus 属をボウズハゼ属と

japonicus の種名が「日本の」ということになるわけですね。

ほんでもって坊主頭が特徴で、それを中国式に書くと禿頭になったということ。

南方系のハゼだから北日本や日本海側の人にはあまりなじみはないだろうけど

東アジア太平洋岸に広く分布していて、

台湾では全域に渡って通し回遊魚の中でもっとも高密度に分布しているそうだ。

▪️この「日本禿頭鯊」、台湾では大変人気があるようです。トップの動画をご覧いただくとわかりますが、一般の方達が手作りのサデ編を持参して、一生懸命この「日本禿頭鯊」を獲っておられる様子がわかります。おそらく、大変美味しいのだと思います。動画の後半では、この「日本禿頭鯊」を使った料理が紹介されています。私は、台湾語も中国語(北京語)もわからないので、意味はよくわかっていないのですが、美味しさについては画像から伝わってきます。動画をいくつか拝見しましたが、このボウズハゲが河川を遡上しているものもありました。吸盤でしっかり岩に張り付き、岩の壁面を登っていました。また、岩についた付着藻類を口を突き出して食べている様子もわかりました。

ボウズハゼ(1)

▪️台湾の国立台東大学に勤務する友人の游珮芸(ゆう・はいうん)さんの投稿をシェアします。游珮芸さんは、このブログでも紹介した『台湾少年』の著者です。この投稿に埋め込んだのは、Facebookに投稿された游のものです。朝、海岸を散歩されている時に撮った写真のようです。この人たち、頭にライトをつけて、サデ網を使って魚を獲っておられます。游さんによれば、獲っているのはボウズハゼの稚魚とのこと。

▪️この魚、渓流の石に付着する藻類を餌にしているようです。この魚、河川で産卵し、幼生や仔魚は川を下って海で成長し、あるサイズになると再び川を遡上します。両側回遊と呼ぶのだそうです。アユの友釣りをしていると、アユではなくてこの魚が釣れることがあるそうです。アユも川で生まれて海 へと下り、河口域や沖合の表層といった沿岸域で成長を続け、川の水温が温かくなる春に川へと俎上します。これも、両側回遊。今回、初めて知識としてこの言葉を知りました。

▪️ボウズハゼは、ハゼのグループですが、形はヨシノボリに似ています。分類上はどうなんでしょうね。

【ボウズハゼ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ボウズハゼ亜科・ボウズハゼ属・ボウズハゼ。

【ヨシノボリ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・ヨシノボリ属に分類される魚の総称とのこと。

▪️では、日本でよく釣りの対象になるマハゼはどうなんでしょう。

【マハゼ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・マハゼ属・マハゼ。

▪️どうなっているんでしょうね。今度、琵琶湖博物館で学芸員の方に尋ねてみたいです。これは専門家に聞いてみないとわかりません。とはいえ、勉強になりました。さて、ボウズハゼ、日本では食用としてはどうなんでしょう。ヨシノボリは食べられているようですが、ボウズハゼを食べている地域あるんでしょうか。調べてみました。あるようですね。たとえば、宮崎県の日南市。

▪️游珮芸さんの投稿のコメント欄で、調理した写真を拝見させていただきました。台湾料理です。台湾では、美味しく召し上がっておられますね。朝から、台湾のボウズハゼ漁の写真を拝見して、ちょっとワクワクした気持ちになりました。

ダンゴムシはアオミドロが大好き!!

▪️我が家の庭には、小さな池があります。この池では、ヒメダカを飼っています。そうしないとボウフラが湧いてしまいますから。そもそも、この池は、職場の同僚から頂いたクサガメ3匹を飼うために、庭師さんに頼んでわざわざ作ってもらったのですが、クサガメの運動能力を低く評価していたため、この池から簡単に「脱走」してしまうことがわかり、仕方なく、今はホームセンターで売っているコンテナを水槽がわりにしてクサガメ3匹を飼育しています。

▪️池でヒメダカを飼育していると、池の中には藻が発生してきます。アオミドロというようです。時々、このアオミドロを網で掬い上げています。何度も掬い上げていると、握り拳程度の量になります。先日、池の淵の石の上に、その握り拳程度のアオミドロを置いてみたのです。すると、「ダンゴムシの饗宴」が始まっていました。ダンゴムシは小さいわけですが、これだけ集まるとすごく勢いを感じました。こうやって分解してくれているのです。そうなんです、ダンゴムシは自然界では「分解者」の役割を引き受けてくれています。「有機物」が「無機物」になっていくために役立っていると思います。無機物は再び植物の栄養になるわけですから、生態系を下から支えているような存在なんですよね。

▪️しかし、どうしてこれだけのダンゴムシが集まってくるんでしょうね。どういう情報をキャッチして、「あっ、好物の餌があるぞ!!」と認識するのでしょうか。アリのように情報を伝達するのであればわかります。でも、違うんじゃないのかな。何を知覚して、これだけの数のダンゴムシが集まってくるのでしょうか。どなたか、教えてください。社会学者にはわかりません。

【関連投稿】ユリが咲きました。

【追記1】▪️追記は、6月11日です。3日経過して、池の淵の石の上に置いたアオミドロ、ほとんどなくなってしまいました。食べ尽くされたという感じです。

【追記2】▪️ダンゴムシの正式名称はオカダンゴムシ。ムシって名前ですけど、エビやカニの仲間。それは知っていたのですが、実は、明治以降にヨーロッパから入ってきた外来種なのだそうです。これは知らなかった。今回調べていて知ることになりました。ダンゴムシについては、「エコ〜るど京大」の「【京大!バイオスクープ file18】ダンゴムシ」に詳しく、わかりやすく解説してあります。

「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」について講演しました。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨年、東京のお台場のホテルで、国連FAO(国連食糧農業機関)が主催した「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」が開催されたのですが、そのシンポジウムの開催時に、「つがやま市民文化教養講座」から「世界農業遺産・琵琶湖システムに関して講演をして欲しい」という連絡がメールで届いたのです。驚きました。偶然とはいえ、何か「ご縁」を感じてしまいます。しかも、メールの差出人は、勤務する社会学部の先輩の名誉教授の方からでした。先輩からのお願い、断るわけにはいきません。即、引き受けることにさせていただきました。

▪️昨日は、1時間半ほど、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきました。「琵琶湖システム」、正しくは「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」です。講演の最後には、「森・里」で頑張って活動されている方達の存在があっての「琵琶湖システム」であることを強調させていただきました。個人的な意見ですが、「森・里」で頑張って活動されている方達へのリスペクトがもっとあるべきかなと思っています。

▪️「琵琶湖システム」の中核にある「魚のゆりかご水田」や「エリ漁」、このあたりは「漁業と農業が織りなす」ということになります。気になるのは「森・里・湖(うみ)に育まれる」の方です。「湖」=琵琶湖では魚が育まれるのですから、これはすぐに理解できます。私が気にしているのは、「森・里」が育んでいるという部分です。そこには、森や里のそれぞれの場所では、それぞれの生活や生業のために真摯に森や里を守るために頑張っておられる方達がおられます。私は、森では、これまでの林業の在り方に疑問を持ち、本来あるべき林業を取り戻そうとされている方がおられます。里では、集落の農地を維持しようと集落営農に取り組み、環境こだわり農業に取り組む方達がおられます。そういう方達の取り組みが、結果として「琵琶湖システム」を育むことにつながっていると思います。ですから、そういう方達の存在に、「琵琶湖システム」との関連でもっと光が当たって然るべきかと思ってるのです。

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

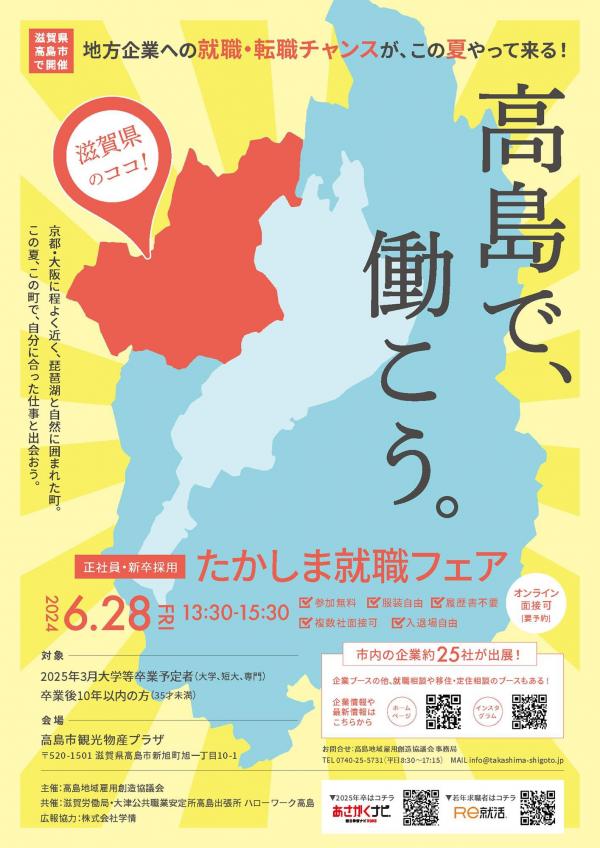

高島で働こう。

▪️暮らしているのは大津市ですが、現在「推し」の滋賀県内の自治体は「高島市」です。その高島市で「たかしま就職フェア」が開催されます。このポスターにもありますが、高島市は「京都・大阪に程よく近く、琵琶湖と自然に囲まれた町」です。私は自然の豊さを非常に感じています。魅力的です。龍谷大学の学生の皆さんで、地方で暮らすことにある関心がある方達、参加されてみてはどうでしょうか。

たかかしま就職フェア