「ビワポイント」の相談

◾️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、様々な社会変革に取り組んでこられた深尾昌峰さんに諸々の相談をさせていただきました。これまでにもこのブログでご紹介してきた、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」のメンバーである川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアである「ビワポイント」に関する相談です。の「ビワポイント」、「贈与の精神」に対する基づき、企業と市民の連携により琵琶湖の周りに環境保全の連帯を生み出す社会的な仕組みです。昨晩は、この「ビワポイント」について、深尾さんからアドバイスと応援をいただくことができました。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんと私の背中を力強く押してくださいました。勇気と元気が、さらに湧いてきますね。深尾さんと話しをするとき、彼は常にポジティブ。ネガティブな発言はありません。

◾️「水宝山」では、この「ビワポイント」を運営するNPOも立ち上げる予定です。これまで、いろいろ乗り越えるための壁があって、「水宝山」の歩みがストップしていましたが、また前進し始めました。皆さんからの応援、どうかよろしくお願いします。こうやって、「また、『利やん』で飲んどるわ…」という呆れられた声も聞こえてくるような気もしますが、こうやって「利やん」でいろんなことが進んでいくのです。素敵な場所だな、「利やん」は。

世界農業遺産・日本農業遺産二次審査

◾️24日(木)は、朝一番から霞ヶ関の農水省へ行ってきました。世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会が開催されたからです。朝一番に審査会ということで、前泊でした。昨年の8月に行われた一次審査を、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」は無事に通過しました。全国20地域から応募があったようですが、滋賀県の申請も、1次審査を通過した9地域の1つに選ばれました。11月には現地調査が行われ、そしていよいよ東京で二次審査を受けることになったのです。

◾️今日の二次審査会で、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」が、日本農業遺産に認定されるか、さらにはローマでの世界農業遺産の審査へと進めるかどうかが決まるのです。プレゼンテーションは「琵琶湖ファミリー」の皆さんと「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の三日月大造知事によって行われました。「琵琶湖ファミリー」とは、琵琶湖の漁業者であるTさん、「魚のゆりかご水田」に取り組む女性Kさん、「琵琶湖システム」の価値を発信する女子中学生のOさんとKさんのお2人。事務局の皆さんと一緒に十分に時間をかけて準備をしてこられただけあって、大変工夫された素晴らしいプレゼンテーションでした。私は「琵琶湖ファミリー」の皆さんの後ろの方で、何か突っ込んだ質問が審査員の方達からあった時の控え対応ということで後ろ方に座っていましたが、私の出番もなく無事にプレゼンを終えることができました。この段階に来るまで準備を進めてこられた、多くの職員の皆さんのご努力にも頭が下がる思いで。今日の審査の結果は、来月の末にはわかるようです。吉報を待ちたいと思います。

◾️写真は、農水省と建物と、推進協議会の法被を着た琵琶湖博物館のNさん。私もこの黄色い法被を着て審査会に臨みました。

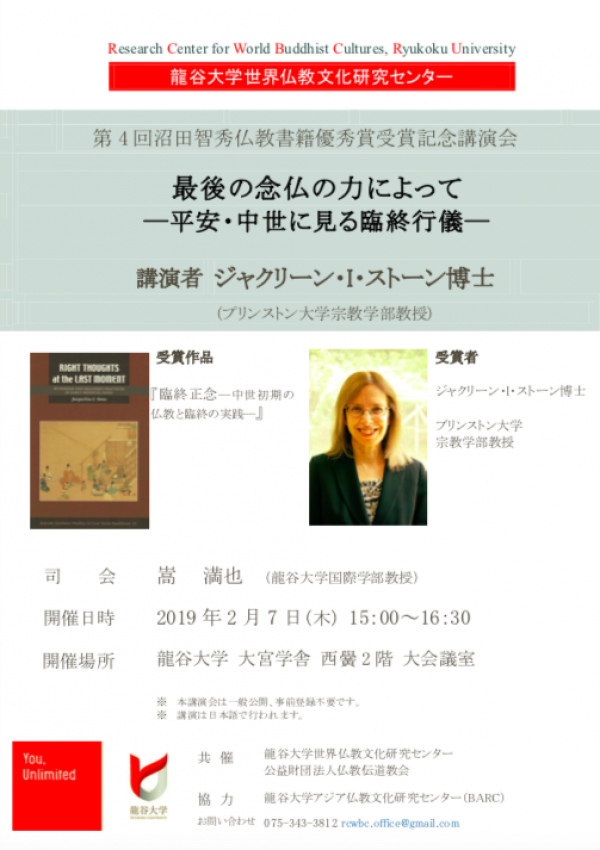

第4回沼田智秀仏教書籍優秀賞受賞記念講演会

◾️”Right Thoughts at the Last Moment: Buddhism and Deathbed Practices in Early Medieval Japan “(『臨終正念―中世初期の仏教と臨終の実践―』) で、2017年度沼田智秀仏教書優秀賞を受賞された、ジャクリーン・ストーン博士による講演会が実施されます。ご講演のタイトルは「最後の念仏の力によって―平安・中世に見る臨終行儀―」です。本講演会は一般公開、事前登録不要で、講演は日本語で行われるとのことです。

第25回地球研地域連携セミナー滋賀「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5つの恵み~」

■先月開催された第25回地球研地域連携セミナー滋賀の動画か、YouTubeにアップされました。私は、後半のパネルディスカッションの進行を担当しました。

母のこと

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️新年4日の晩から、娘の一家が我が家にやってきました。もちろん、可愛い孫も一緒です。今回は、人見知りもなく、娘夫婦があらかじめ画像や動画で私のことを事前学習しておいてくれたおかげか、笑顔で「おじいちゃん」と言ってくれました。一緒に、積み木でも遊びました。アホのように見えるでしょうが、私自身は、大変幸せです。

◾️5日は、その娘夫婦と孫、そして息子や妻と一緒に老人ホームにいる老母を見舞いました。というか、見舞う予定でした。ところが、朝、老人ホームから連絡が入りました。血液の酸素量や血圧が下がっているので病院に搬送するというのです。母は、先々月あたりから、かなり弱ってきていましたが、とりあえず、救急隊員の方達の処置で少し持ち直したようです。病院に駆けつけて母を見守りましたが、幸いなことに、母の様子が落ち着いてきたということで昼過ぎに老人ホームの方に戻ることになりましたが、老人ホームに戻った母が喋ることはありませんでした。意識があるようにも思えませんでしたが、孫たち(息子と娘)が一生懸命声をかけて見舞ってくれました。意識がないように見えてはいましたが、ひょっとすると、孫たちの声が聞こえていたのかもしれません。

◾️見舞った後は、老人ホームの側と「看取り」についての合意をしておくことにしました。滋賀医科大学の医師から、「いつ亡くなっておかしくない。まだ2年先まで生きておられるかもしれない。いつ亡くなられるかはわからない。だからこそ、お母様の延命治療をどうするのか老人ホームの側ときちんと相談をして欲しい」とのアドバイスをいただいたからです。ただし、「看取り」の協議については隣接するクリニックの医師の同席が必要とのことで、正月の休み明けに、その協議を行うということになりました。

◾️朝から大騒動でしたが、ひとまず、母を見舞った私たちは遅い昼食を摂るため老人ホームの外に出ました。そして昼食を摂っている時、老人ホームの方から私の携帯電話に連絡が入りました。今しがた、母が息を引き取ったというのです。孫たちに会った直後だったこともあり、大変驚きました。本当のことはよくわかりません。都合の良い考えかもしれませんが、孫に会って、孫の声を聞いて、安心して息を引き取ったのではないかと思います。享年86歳でした。7日に通夜を、8日に葬儀を相済ますことができました。家族と親戚だけの小さな葬儀でしたが、生前母が私によく言っていた通り、葬儀会社には、明るい華やかな洋花で祭壇を飾っていただきました。葬儀の後は、孫も含めて家族や親戚の皆さんと、母の棺を鮮やかな花でいっぱいにしました。

◾️葬儀の後は、比良山系の麓にある火葬場に。天候も晴れ。少し暖かい日でした。母のご遺体がお骨になるまで親戚の皆さんから、それぞれの方の母の思い出をたくさんお聞きすることができました。炉から出てきた母の遺骨については、女性の職員の方が、大変丁寧にご説明くださいました。まるで人骨の講義をされているかのように丁寧にご説明くださいました。その中で、「指仏」という言葉を知りました。指先の骨なのだそうです。「お母様は、手先がご器用でいらしたのでしょうね」と職員の方が言われました。たしかに。和裁、洋裁、編み物が好きでしたし、料理も好きでした。おそらくは母のお骨上げをしてくださった家族や親戚の皆さんの記憶に残ることでしょう。お骨上げ。それを見ていた孫も自分でやってみたかったようですが、1歳9ヶ月でまだ少し小さいわけで、ちょっと無理ですね。ごめんね。おじいさんの時には、ぜひよろしくお願いします。

◾️9日は亡くなった母が入所していた老人ホームに行って、母の居室から荷物を引き上げてきました。母が使っていた電動式の介護のベッドとリクライニングの車椅子については、ベッドは福祉団体に、リクライニングの車椅子は老人ホームに寄付させていただきました。考えてみれば、母のことについては、この10年間で実に多くの皆さんのお世話になってきました。その方達のお顔が頭に浮かんできます。地域包括支援センターの職員さん。介護保険のケアマネージャーさん。ヘルパーさん。訪問看護師さん。いろいろ支えてくださったご近所の皆さん。病院の医師や看護師の皆さん。老健の職員の皆さん。最寄りの役所の職員の皆さん。老人ホームの職員の皆さん。司法書士の先生。それから妻をはじめとする家族や親戚の皆さん。最後は、葬儀会社の社員の皆さんや火葬場の職員の方にも。お一人お一人の方達に、母のことに関していろんなことをお話しし、ご相談してきました。その時々、皆さんからの親切で優しいお言葉から、どれだけお力をいただけたかわかりません。また、facebookにも母の介護のことを投稿してきましたが、fbの友達の皆さんにも、介護で疲れた気持ちをどれだけ慰めていただき、励ましていただいたかわかりません。本当にありがとうございました。

◾️10日は、母が暮らしてい町の役場に行き、様々な手続きをしました。後期高齢者医療、介護保険、障害者手帳…。うっかりしていて、印鑑証明証のカードと障害者手帳のことを忘れていました。明日は、もう一度カードと手帳を返却しに役場に行って、その後は尼崎にある年金事務所に行きます。年金と健康保険の手続きをします。これで、とりあえずは社会的な手続きは一段落かなと思います。明日は、大阪梅田を経由することになります。昔、奈良に暮らしていた頃、母の世話をしに行く時には、よく阪急梅田三番街の「インデアンカレー」で昼食を摂って気合を入れたものです。明日は、うまくいけば開店直後に食べられるかもしれません。甘くて辛いカレーをいただきながら、この10年間のことを、いろいろ思い出すことにします。

社会調査実習で東京へ!!

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎東京の全国の米を扱う専門店での出来事として、こんなお話しをお聞きした。「魚のゆりかご水田米」を、出産の内祝いとして購入するご夫婦がおられるという話しです。出産の際の内祝いとは、現在では、お祝いに対するお返しのような感じになっていますが、生まれたお子さんの体重と同じ重さの「魚のゆりかご水田米」をお返しに贈るのだそうです。このプレミアム米の名前に「ゆりかご」が入っていることから、内祝いに用いられるとのことでした。このお話しを聞いた時、とても面白いなと思いました。「魚のゆりかご水田米」は、そのようなネーミングがつけられた時点で、「物語」を付与されたプレミアム米になっているわけですが、さらに、この「内祝い」という、これまでとは別種の「物語」の文脈が与えられ、さらなる付加価値が生み出されているのです。しかも、その「物語」は、生産者である農家の側ではなく、消費者の側が与えているのです。

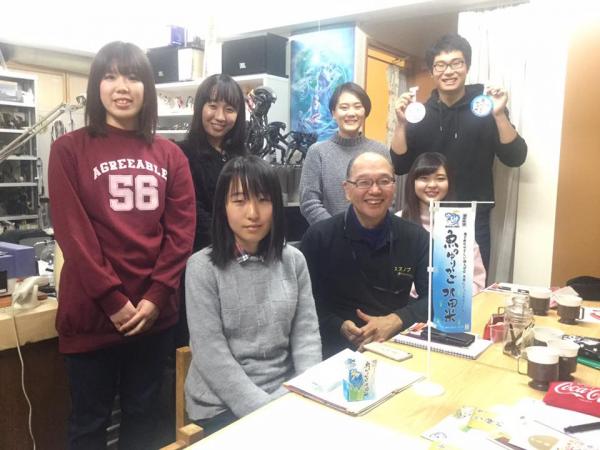

◾︎この「東京の全国の米を扱う専門店」とは、東京都目黒区にある「株式会社スズノブ」さんのことです。履修している学生の皆さんたちとも相談をして、「スズノブ」の経営者である西島豊造さんにお話しをお聞かせいただきたいとお願いをしたところ、西島さんは快く引き受けてくださいました。大変ご多用の中、15日(土)の午後、私たちのために3時間を超える長時間にわたってお話しくださいました。ありがとうございました。日本の地域のコメ農家を支えるために、地方自治体や農協等との組織と連携しながら、ボランティアで米のブランド化を通した地域活性化に取り組んでこられたご経験、大変興味深いものでした。ただし、伺った「超濃密」なお話しを文字起こしするのは大変だな〜。6名の学生で分担して取り組みます。

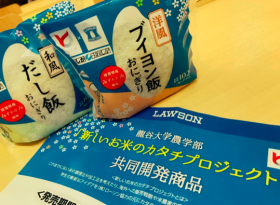

(農学部×ローソン)コラボ企画:近江米「みずかがみ」を使ったおにぎり2種類

◾︎龍谷大学のホームページで紹介されました。瀬田学舎にある農学部が、コンビニエンスストアのローソンとコラボした企画です。以下、転載します。私の印象でしかありませんが、農学部は、最近、地域連携の分野でも頑張っておられるように思います。

◾︎龍谷大学のホームページで紹介されました。瀬田学舎にある農学部が、コンビニエンスストアのローソンとコラボした企画です。以下、転載します。私の印象でしかありませんが、農学部は、最近、地域連携の分野でも頑張っておられるように思います。

龍谷大学農学部と株式会社ローソンによる「新しいお米のカタチプロジェクト」をきっかけに新商品としておにぎり2種類(「和風だし飯おにぎり」、「洋風ブイヨン飯おにぎり」)を、滋賀県内のローソン店舗にて、12月17日(月)から発売開始いたします。

——————————————————————————

発売期間: 2018年12月17日(月)~31日(月)販売店舗: 滋賀県内のローソン店舗

内容:

1 「和風だし飯おにぎり」 本体価格102円(税込110円)

白だしをベースに昆布だしを加え、シンプルながらお米とだしの美味しさを

味わっていただけるよう仕上げています。2 「洋風ブイヨン飯おにぎり」 本体価格102円(税込110円)

ブイヨンをベースにした洋風ごはん。隠し味にオリーブオイルを加えています。

和風だし飯おにぎりとの食べ比べもおススメです。

——————————————————————————

パッケージは、龍谷大学農学部の学生のアイデアを形にしたものです。販売開始日である12月17日(月)11~12時には、ローソン大津大江二丁目店にて、龍谷大学の学生が販売しました。

<参考>

(2018.12.07)

農学部生が滋賀県知事を訪問し、株式会社ローソンとの連携プロジェクトについて説明しました【REC、農学部】

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2922.html(2018.10.12)

農学部✕(株)ローソン 製品開発PJ 「おにぎりのパッケージをデザイン」

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2568.html<新しいお米のカタチプロジェクト>

これまでにない米の調理法や加工法を考えたり、海外への販売戦略や米農家の経営のあり方などの農業デザインに至るまで、学生の斬新なアイデアを株式会社ローソン協力の元にカタチにする龍谷大学農学部のプロジェクトです。

◾︎「みずかがみ」とは、現在、滋賀県で栽培が推奨されている米の品種です。一般財団法人日本穀物検定協会が実施する、「平成29年産米の食味ランキング」で、3年連続最高ランクの「特A」に評価されています。(近江米振興協会)では、この「みずかがみ」の特徴を、以下のように説明されています。温暖化対策なんですね。推進ガイドラインも定められており、組織的に生産量を上げて、産地化・ブランド化を目指しておられるようです。需要に生産が追いついていない状況のよです。

○温暖化対応品種として滋賀県で開発、育成されました。高温に強く、猛暑の年でも品質が安定しています。

○琵琶湖をはじめ、滋賀の自然環境に配慮して栽培されています。統一パッケージで販売されるものは、すべて「環境こだわり農産物」の認証を受けています。

○コシヒカリより数日〜1週間早い早生品種です。9月上旬には店頭にお届けできます。

地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎今回は、以下の拙論をもとにお話しをさせていただきました。

○脇田健一,2009,「DOING SOCIOLOGY 「ご縁」に導かれ流域管理の道へ」『ソシオロジ』54(1).

○脇田健一,2010,「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御システム論と生活環境主義の狭間から考える-」『環境社会学研究』第15号(環境社会学会・有斐閣).

○脇田健一,2017,「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」『連携アプローチによるローカルガバナンス 地域レジリエンス論の構築に向けて』白石克孝・的場信敬・阿部大輔編,日本評論社.

◾︎お話しした内容は、20年ばかり取り組んできた文理融合による流域管理の原理的な問題(空間スケールに分散するステークホルダーとコミュニケーションの問題)についてです。参加された皆さんには大変共感していただくことができました。また、皆さんとのディスカッションからは、新たな課題も見つかりました。最初は、どうなるだろうなあ…と少し心配していましたが、大変有意義な時間になって嬉しかったです。やはり、共感って大切だなあ、人を勇気付けるなあ(というか、皆さん、優しい)。

◾︎しかし、同じディシプリンよりも、異なるディシプリンの方達との対話の方が、居心地が良いのはどうしてでしょうね😅。もっとも完全に異なるとなかなか対話も進みにくい。異なるディシプリンだけど隣接分野…ぐらいが、ちょうど良いのかもしれないな。ところで、参加された皆さん、この大宮学舎の素晴らしい雰囲気に驚いておられました。龍大発祥の地。オーラがありますからね。次回は来年の春でしょうか。いつものように東京で開催されます。

「ピワポイント」の作戦会議と古民家カフェ

■昨日の午前中、琵琶湖南湖の水草の有効利用する仕組みづくりを目指す市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の打ち合わせを、「コラボしが21」の会議室で行いました。出席されたのは、琵琶湖汽船の川戸良幸さん、近江ディアイの藤澤 栄一さん、きよみ荘の山田 英二さん、そして(株)DIIIGの秋國寛さんと私です。昨日の打ち合わせでは、「ビワポイント」という新たに仕組みを立ち上げる作戦を練りました。そのうちに、「水宝山」の会議でも他の皆さんと一緒に議論できそうなレベルまできました。この「ビワポイント」、琵琶湖の周囲で、琵琶湖を中心とした滋賀の環境を保全していくために、多様な主体(組織や団体)が持続可能な形で、互いに支え合って活動を展開していけるように支援するための仕組みです。これは川戸さんの表現ですが、言い換えれば、「善意」(利他の精神)・「誠意」(共感する心)・「熱意」(持続可能な社会の礎)が伴った「社会的連帯」を強化していくための仕組みを構築したいのです。現段階では、まだきちんと説明するわけにはいかないので、「なんのこっちゃら…」ですよね。新年度には、この仕組みについて、詳しく報告できると思います。

■「コラボしが21」での作戦会議の後は、近くで昼食をとりました。古民家を改装したカフェ「古民家カフェSORA」のランチをいただきました。こちらの「古民家カフェSORA」は、東海道沿い、松尾芭蕉の墓があることで知られる義仲寺の、少し大津駅寄りの場所にあります。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の奥様が、お子さんたちの結婚で繋がった親戚の奥様たちと運営されています。写真は、ランチの写真です。大きなおにぎり2つ、豚汁、南蛮漬け、厚揚げと那須の煮物、ブロッコリーのお浸し、日野菜の漬物。身体に優しいことが、写真からも伝えってくると思います。美味しかった。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。ホームページは、こちらです。

「小農」の評価

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

日本の食卓と世界とのつながり

世界で進む小さな農業の再評価

日本での小さな農業の再評価

兵庫県養父市・国家戦略特区を歩く

日本農業の未来と小さな農業

問題なのは農業現場と農政のズレ