面談時に提出する「卒論カード」について

「卒論カード」の書き方です

■ゼミ生の皆さんへのお願い。私との面談の記録を「卒論カード」に残しましょう。

・ワードプロセッサ「Word」のフィルをひとつ用意してください。学籍番号と氏名を一番上に書いてください。ファイル名は、2012年4月にゼミに入ったばあいは、以下のようなファイル名にしてください。【2012脇田ゼミ面談・○○】(○○は、自分の名字)。

・学籍番号と氏名の下には、脇田と面談した日付、その指導内容をゼミ生本人が書き込んでください。このファイルに、どんどん書き足していきます(「上書き保存」してください)。新しい日付の記録がファィルの「上」にくるように書いてください。古い記録は「下」にくるようにしてください。

・自分自身が文献調査をしたばあいや、フィールドワーク等を行ったばあいも、日付を書いたあと、それらの要約を書いてください。これも、書き足します。

・次回の面談の予約をe-mailでするさいには、このファイルを添付してください。

・面談のさいに、私がゼミ生の皆さんからのメールを検索し、その添付ファイルをダウンロードします。そして、一緒に前回までの進捗状況を確認して、面談の続きを行います。

・簡単な質問や、個人的(プライベート)な相談については、このようなファイルを作成する必要はありませんし、また記録には残しません。

・卒業論文を執筆するときには、かなり「卒論カード」が長くなっているものと思われます。この内容を読み返すと、きっと卒論執筆に役立ちます。面倒臭がらずに、丁寧に記録を残していきましょう。

社会調査実習・報告書

■テーマは、「大津祭の現在」。地域社会の基本構造が大きく変化するなかで、大津祭の関係者の皆さんが、江戸時代から続く伝統を継承していくために、どのような課題に直面し、それをどのように乗り越えようとされているのか、「組織・運営」、「財政」、「担い手」の3つの側面から分析し、報告書にまとめています。

■原稿は、ほぼ完成しました。あとは、3つの曳山を比較しながら、今年の社会調査実習の「まとめ」の章を執筆するだけです。現在、写真のように、3人で相談しながら「まとめ」の章を執筆しています。その会話を聞いていると、この1年間でずいぶん成長たな~と思います。今年度の社会調査実習の経験を、ぜひとも、卒業論文でも活かしてもらいたいと思います。社会学部のモットーは「現場主義」です。その「現場主義」にふさわしい卒論の執筆を期待しています。

卒業論文を提出

■今日は、卒業論文提出期間の初日です。私のゼミでは、全員で集まり、お互いの卒業論文の仕上がりをチェック(単純なミスがないかどうか…)をしたうえで、一緒に社会学部教務課に提出を済ませました。卒論の内容についてはいろいろ注文をつけたいところがありますが、とにかく全員が、自ら行ったフィールドワークのデータに基づき卒論を執筆したことについては、きちんと評価したいと思います。

【写真上左】1人Mくんが遅れています。「お〜い、早くせーよ」。

【写真上右】卒論が完成したことを、お互いに喜びあっています。よかったね〜♪お〜い、ゆか、もっている卒論は裏表紙になっている。

【写真下左】どういうわけだか、「変な顔」の集合写真。私は、あまり意味がわかりませんが…。学生のリクエストなので。あっ、裏表紙やで〜、ゆか…。

【写真下右】無事、提出しました。

【追記】

■昨日は、研究室で仕事をしていると、夕方、男子学生から電話がかかってきました。瀬田駅前の居酒屋で呑んでいるので一緒にどうか…というお誘い。ということで、彼らと合流。卒論は一段落したとして、4月から頑張って働いてくれよな〜。(2013/01/09)

■昨日は、研究室で仕事をしていると、夕方、男子学生から電話がかかってきました。瀬田駅前の居酒屋で呑んでいるので一緒にどうか…というお誘い。ということで、彼らと合流。卒論は一段落したとして、4月から頑張って働いてくれよな〜。(2013/01/09)

「利やん」の新年

■昨晩は、いつもお世話になっている大津駅前の居酒屋「利やん」にいきました。新年最初…です。今年は、卸売市場での仕入の関係で、新年の開店は1月7日、昨晩になりました。「利やん」の新年は、毎年、樽酒が常連客にふるまわれます。ただし、ふるまい酒は1杯だけ。あとはもちろんお金を払います。美味しいので2杯いただきました。「利やん」には、すでにいつものご常連がカウンターに座っられて、せっかくだからと写真を撮ってくださいました。いかにも「酒飲みのおっさん」という感じで写っていますね~。昨日は、こうやって樽酒をいただきながら、ご常連の皆さんとの会話を楽しみました。

■「利やん」の呼び方について。お店の正式名称は「としやん」ですが、20年程前、私が滋賀県庁に勤務していた時分に連れていっていただいた上司からの影響で、私自身は「りーやん」と呼んでいます。おそらく、滋賀県庁職員の皆さんは、「りーやん」と呼ぶ方がけっこう多いのではないかと思います。

2013卒業論文提出までのスケジュールと評価の基準

2013年度版

■以下の記事は、2013年度版です。2014年春に卒業するゼミ生に対応したものです。ご注意ください。

1月〜3月:テーマとフィールドの決定・先行研究

■すでに卒論で取り組むテーマやフィールドが決まっている人がいますが、まだの人は、年度が変わる前に決めるようにしてください。そのさいは、1人で悩まずに面談を申し込んでください。

■テーマやフィールドが決まっている人は、この段階で安心してしまってはいけません。自分のテーマと関連する先行研究をノートを取りながら読み込んでいく必要があります。どんな論文や文献を読んだらいいのか、これについても自分だけで判断せずに、面談のなかでアドバイスを受けてください。人に(私のことですが…)自分の考えを説明しようと努力していると、意外なことに、自然と頭のなかが整理されていきます。また、就職活動とのかねあいもありますが、短くても時間を確保できるのであれば、頑張って調査を進めておくことも必要です。調査の進め方については、面談のなかで指導します。

(以下は、これから作成していきます。)

3月〜8月:調査にでかけよう!

4月:「履修要項」をきちんと読もう!

■卒業論文のことについては、4月に発行される2013年度社会学科「履修要項」の該当ページに書いてあります。知っていますよね。時々、「なんですか…それ」という人がいたりして…そのときはガックリしてしまいます。必ず、熟読するようにしてください。また、次のスケジュールを再度確認しておいてください。

8月〜9月:卒論の原稿を書き始めよう!

9月:卒論「80%」報告会

9月〜11月:補足調査と卒論の執筆

10月下旬:卒業論文題目届提出

11月末:卒論第一次草稿提出

12月(12月24日まで):草稿チェックと返却

1月:卒論の提出

卒論原稿の印刷・製本

卒業論文の評価基準

公開卒論発表会

2012年度の卒業論文の指導を終えて…。

■卒業論文の指導、やっと本日で最後になりました。先週の金曜日、1月4日が最終の指導のはずだったのですが(仕事初めが卒論指導でした…)、まだ細かなところが気になって修正を重ねる努力をしている学生がいるため、今日まで一応面談をしました。しかし、これで終了です。全員とはいえないと思いますが、多くのゼミ生が”自分なりに”「全力投球」できたのではないかと思います(あくまで”自分なりに”の限定付きですが…)。私の方も、「全力投球」で指導をしてきました(歳を取り、かつてのような指導をする体力は無くなってきているのですが…)。明日、1月8日(火)は、6号館地下にある「社会調査実習室」に午後13時35分に集合し、全員でお互いの卒論を確認しあい、全員で揃って卒論を提出する予定になっています。卒論の受付期間は、1月10日の15時までですが、例年ギリギリの学生が出てくるので、今年は全員で揃って提出することにしています。

■卒業論文の指導、やっと本日で最後になりました。先週の金曜日、1月4日が最終の指導のはずだったのですが(仕事初めが卒論指導でした…)、まだ細かなところが気になって修正を重ねる努力をしている学生がいるため、今日まで一応面談をしました。しかし、これで終了です。全員とはいえないと思いますが、多くのゼミ生が”自分なりに”「全力投球」できたのではないかと思います(あくまで”自分なりに”の限定付きですが…)。私の方も、「全力投球」で指導をしてきました(歳を取り、かつてのような指導をする体力は無くなってきているのですが…)。明日、1月8日(火)は、6号館地下にある「社会調査実習室」に午後13時35分に集合し、全員でお互いの卒論を確認しあい、全員で揃って卒論を提出する予定になっています。卒論の受付期間は、1月10日の15時までですが、例年ギリギリの学生が出てくるので、今年は全員で揃って提出することにしています。

■私はゼミ運営の最終的な目標を、「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆し、自信をもって卒業していくことにおいています。もちん、卒論の評価の基準についても、学生たちに提示しています。執筆に向けてのスケジュールについても、提示してあります。しかし、です。全体にいえることなのですが、「もっと早い時期から取り組んでおけばよかったのにな〜」ということです。せっかく研究の焦点があい、その深度が深まってきても、時間切れになってしまうからです。手間暇かけて調査をし、原稿の執筆を進めていると、自分の卒業論文が愛おしくなってきます。もっと、良いものにしたい…という欲が出てきます。そのような自覚ができたときには、すでに締め切りが目前…。これではいけません。「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆することは、それほど簡単なことではありません。長い時間をかけて、粘り強く、少しずつ研究を進めていかなければなりません。今日は、3年生のゼミがあったのですが、1年後の卒論提出に向けてのオリエンテーションを行いました。自分でも、少し早すぎるかな…とも思いますが、春期休暇のあいだも学生の卒論の相談に乗ることにしています。

■ところで、写真ですが、特に卒業論文とは関係ありません。もうじき卒業する4年生が、3年生になりたてのころの写真です。「自分を強く印象づける自己紹介をしてください」とお願いしたところ、この2人は「華舞龍」というヨサコイサークルに所属していることから、狭い教室で模範演舞をしてくれました。この2人、春から、地元出身地の金融機関や自治体で働くことになっています。時間がたつのは早いですね…。

2013 新年会

■学部生時代、学生オーケストラ(関西学院交響楽団)に入っていました。昨晩は、その当時の仲間と、大阪・梅田で新年会をもちました。毎年年末に、フランスでコントラバス奏者&俳優をしている同期のSくんが一時帰国するのにあわせて、私の学年と、ひとつ下の学年の有志と一緒に開催しているのです。Sくんは、プロのアーティストですが、その他にも3名の仲間が、今でも市民オーケストラに参加し、楽器を続けています。立派だな~。

■学部生時代、学生オーケストラ(関西学院交響楽団)に入っていました。昨晩は、その当時の仲間と、大阪・梅田で新年会をもちました。毎年年末に、フランスでコントラバス奏者&俳優をしている同期のSくんが一時帰国するのにあわせて、私の学年と、ひとつ下の学年の有志と一緒に開催しているのです。Sくんは、プロのアーティストですが、その他にも3名の仲間が、今でも市民オーケストラに参加し、楽器を続けています。立派だな~。

■新年会は、大阪・梅田の鶏料理の店で開かれました。話題はどうしても、糖尿病、高血圧、遠近両用眼鏡、歯の具合…といった健康問題に、そして親の介護問題になってきます。私たちのような年代になってくる、それぞれにいろいろ抱えているわけです。とはいえ、学生時代の仲間ですから、もちろんのことなのですが、昔の思い出話しにも花を咲かせました。毎年、新年会を開いていますが、そのたびに知らなかった事実が明らかになっていきます。面白いものですね。

■こうやってすぐに集まることのできる昔の仲間がいること、とても幸せなことだと思います。

大津市民駅伝2013

■昨年の「福知山マラソン」での肉離れ、なんとか回復してきました。といっても、まだ筋肉がひきつるような感覚があり、本調子ではありません。とはいえ、いつまでも待っておくわけにいはいきません。どんどん、筋肉、脚力が落ちていきます。元に戻ってしまいます。無理をしない範囲で、ゆっくり走り始めました。リハビリも兼ねています。

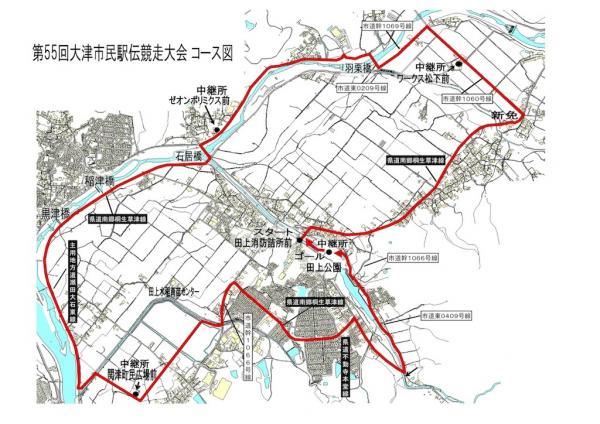

■今年の目標ですが、予定していたのは2月末の「びわ湖レイクサイドマラソン」、そして3月の「京都マラソン」だったのですが、そこに降って湧いたように「大津市民駅伝」が入りました。職場のランニング好きの皆さんとチームをつくり、駅伝に出場することになりました。コースですが、トップに掲載した地図の通りです。場所は、大津市の田上地区です。龍谷大学瀬田キャンパスの比較的近くにある地域になります。

■それぞれの区間距離がですが、第1区が4.2km、第2区が3.6km、第3区が3.4km、第4区が4.2km、第5区が7.0km、合計で22.4kmです。ハーフマラソンぐらいの距離になります。今回、この「大津市民駅伝」に、職場から3チーム出場します。サブスリーの選手も含むアスリートチーム、中級レベルのチーム、そして私のような初心者が入ったチームです。アスリートチームは、体育大学のチームも出場するなか入賞を狙っています。私たちの初心者が混じったチームは、あまくまで完走、楽しみで走るのが基本です。3チームには全体を統括する監督がいて、監督が誰がどの区間を走るのかを決定します。私のばあい、おそらく第2区(3.8km)ではないかと思いますが、まだ監督からの発表はありません。ちょっとドキドキしますね。

■駅伝に出場するのは人生で初めてです。楽しみです!

【追記】■走る区間が監督から発表されました。私、Cチームの第2区を走ります。3.6kmです。(2013/01/08)

3,000アクセス感謝!!

■このホームページ(&ブログ)「環境社会学/地域社会論 琵琶湖半発」は、今年の7月25日に開設し、9月5日にアクセスカウンターを設置いたしました。そのアクセスカウンターが、10月30日に「1,000」を、そして12月4日に「2,000」を超えました。そして、本日、12月4日から1ヶ月程で「3,000」を超えることになりました。1ヶ月で約1,000人ほどの皆さんにアクセスしていただいていることになります。ありがとうございます。あまり「小難しい」ことや「気張った」ことは書かないようにしているので、日々の出来事に関する記述や、学生の皆さんへの情報提供がほとんどですが、今後ともお読みいただければと思います。よろしくお願いいたします。

2013年元旦のご挨拶

■皆さま、新年、明けましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしくお願いいたします。写真ですが、妻の実家の玄関に、お正月だけ飾られる「三河漫才」の人形です。

■昔、新年になると、「今年が良い年でありますように」との願いをこめて、めでたい言葉(言祝ぎ=寿ぎ(ことほぎ))の歌で舞いながら、一軒一軒の家々を回る民俗芸能=「漫才」が行われていました。全国には、このようなタイプの様々な民俗芸能がありましたが、特に三河地方(現在の愛知県)は有名でした。漫才は、太夫(たゆう)と才蔵(さいぞう)の2人組みで面白可笑しく演じられました。漫才師は、それぞれの家に「幸せ」を招き入れる役割を演じていました。「笑う門には福来る」といいますよね~。

■ところで、今年も、「幸せ」について考え、「幸せ」に向かおうとする様々な実践から学び、関わり、そして自らも取り組みたいと思っています。ここでいう「幸せ」とは、1人1人の個別の「幸せ」のことだけではありません。個人という「私」も含めた、「私たち」の「幸せ」のことです。昨年同様、どうかよろしくお願いいたします。