ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せ

■昨日は、大津市の農林水産課の職員のIさん、そして龍大で農学部の開設準備にお忙しい教員のF先生や職員のTさんと、夕方、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せを行いました。この「よみがえりのレシピ」に関しては、昨年の12月11日のエントリー「映画「よみがえりのレシピ」上映会」でもご紹介しましたので、そちらをご覧ください。

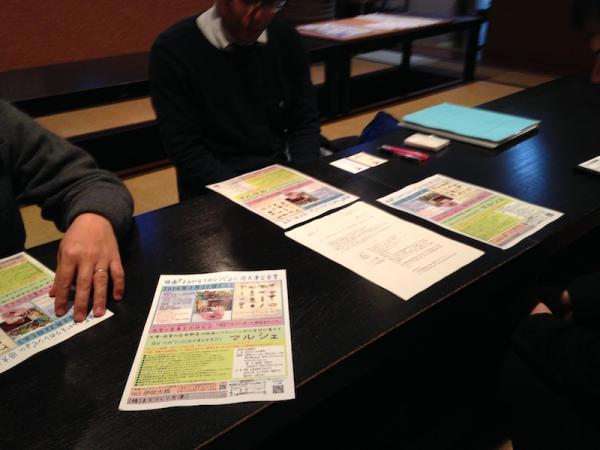

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■ところで、打合せなのですが、当初は町家キャンパス「龍龍」で行う予定でしたが、先に使用されているグループがあったため、急遽、開店前の大津駅前の居酒屋「利やん」の宴会場をお借りして行いました…ww。

#FacebookIs10

○私のfacebookムーピー

■動画をみてみました。キーワード的にひろあいげていけば、「北船路米づくり研究会」(ゼミの活動)、「利やん」(ホームグラウンドの居酒屋)、「大津エンパワねっと」(学部の地域連携教育プログラム)、「家族」、「学生」、「甲子園」、「ビール」、「餃子」、「マラソン」…。自分でも思いますが、なんだか、とってもわかりやすい人生ですね〜w !!

手土産のハマチ

■土曜日に開催した「脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会」のエントリーの最後にこういう引用をしました。指導農家であるFさんが、facebookに投稿してくださったコメントです。

■土曜日に開催した「脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会」のエントリーの最後にこういう引用をしました。指導農家であるFさんが、facebookに投稿してくださったコメントです。

「懇親会のあと村の慣わしに沿って、坪井リーダーと協力農家へ総会が無事に終った旨を手土産の魚をさげて伝えに行きました。皆さん、「おめでとうさんです。これからもよろしく頼みます」とのメッセージをいただきました。本当の地域連携が出来て来たと感じます。」

■トップの写真は、その魚・ハマチです。指導農家が、きちんと準備をしてくださっていたのです。大学の「地域連携」という活動と、村の「慣わし」とのあいだを橋渡ししていただいた形でしょうか。こうすることで、学生たちが行った研究会の総会の意味も、きちんと村の皆さんに伝えることができたのではないかと思うのです。言い換えれば、「地域連携」を「村の慣わし」に翻訳することができた…といえるのかもしれません。なにげない話しなのですが、そうすることで、Fさんも書かれているように「本当の地域連携が出来て来ているな」と強く実感することができたのです。リーダーの坪井くん、ご苦労様でした。

■総会のあとの交流会についても、少し紹介しておきます。社会学部のカリキュラムでは、通常、3年生と4年生が一緒に活動するということはなかなかありません。しかし、私のゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動を行っていることから、「縦の関係」が生まれています。この「縦の関係」、学生の成長にとってとても大切なことだと思っています。先輩が後輩を指導していくなかで、自分自身も成長していくからです。【写真上・左】4年生1人1人がスピーチをしているところです。後輩からは、記念品として北船路産の野菜が送られました。このあたり、米研らしいですね。【写真上・右】4年生のリーダーである枡田くんです。今年の1年間、研究会をリードしてくれました。ありがとう。スピーチも、しっかりしたものでした。研究会の活動のなかで、結果として鍛えられていることを実感しました。【写真中・左】リーダーの枡田くんから、指導農家Fさんに手作りの記念品が贈呈されているところです。Fさん、ちょっと照れておられるようですが、本当は心の底から嬉しいはずです。【写真中・右】なんだか真面目な交流会のようですが、こういうふうに、ふざけて大笑いしながら、楽しい時間を過ごしました。しかし2月なのに、どうしてサンタクロースとトナカイなのだう??【写真下・左】ええと、一応、ふさげている写真なんですが…。一番右端の彼女も、男子にあわせてふざけています。

■総会のあとの交流会についても、少し紹介しておきます。社会学部のカリキュラムでは、通常、3年生と4年生が一緒に活動するということはなかなかありません。しかし、私のゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動を行っていることから、「縦の関係」が生まれています。この「縦の関係」、学生の成長にとってとても大切なことだと思っています。先輩が後輩を指導していくなかで、自分自身も成長していくからです。【写真上・左】4年生1人1人がスピーチをしているところです。後輩からは、記念品として北船路産の野菜が送られました。このあたり、米研らしいですね。【写真上・右】4年生のリーダーである枡田くんです。今年の1年間、研究会をリードしてくれました。ありがとう。スピーチも、しっかりしたものでした。研究会の活動のなかで、結果として鍛えられていることを実感しました。【写真中・左】リーダーの枡田くんから、指導農家Fさんに手作りの記念品が贈呈されているところです。Fさん、ちょっと照れておられるようですが、本当は心の底から嬉しいはずです。【写真中・右】なんだか真面目な交流会のようですが、こういうふうに、ふざけて大笑いしながら、楽しい時間を過ごしました。しかし2月なのに、どうしてサンタクロースとトナカイなのだう??【写真下・左】ええと、一応、ふさげている写真なんですが…。一番右端の彼女も、男子にあわせてふざけています。

京都のラーメン

■京都の料理といえば、あっさり…というのが常識です。しかし、ラーメンだけは違います。よく知られるように、コッテリ&濃厚です。このコッテリ&濃厚系のラーメンの系譜はいくつかありますが、昨日のことになりますが、そのうちのひとつ、「ますたに」のラーメンをいただきました。本店は銀閣寺のそばにあるようなのですが、そこまで行く時間的余裕がないので、京都駅ビルのなかにある「拉麺小路」に出店している「ますたに」に行きました。私自身は、鶏ガラに少し魚系出汁が加わったサッパリ&アッサリ系が好きなのですが、寒い冬には、やはり豚の背油が浮かんだこういうコッテリ&濃厚系ラーメンが食べたくなるのです。

■京都の料理といえば、あっさり…というのが常識です。しかし、ラーメンだけは違います。よく知られるように、コッテリ&濃厚です。このコッテリ&濃厚系のラーメンの系譜はいくつかありますが、昨日のことになりますが、そのうちのひとつ、「ますたに」のラーメンをいただきました。本店は銀閣寺のそばにあるようなのですが、そこまで行く時間的余裕がないので、京都駅ビルのなかにある「拉麺小路」に出店している「ますたに」に行きました。私自身は、鶏ガラに少し魚系出汁が加わったサッパリ&アッサリ系が好きなのですが、寒い冬には、やはり豚の背油が浮かんだこういうコッテリ&濃厚系ラーメンが食べたくなるのです。

■この「ますたに」、ネット上の情報ですが、「背脂ラーメンの元祖」と言われているそうです。1949年に屋台で創業した老舗だそうで、スープは鶏ガラに背脂醤油を加えたものです。まさに京都ラーメンの元祖…っていう感じのラーメンです。京都ラーメンといえば、「新福菜館」、「第一旭」、「天下一品」…とありますが、この「ますたに」は多くの人に愛される味かと思います。なんていうのでしょう…味の射程の幅が広いような気がします。

■しかし、思いますが、やはりです。銀閣寺そばの本店にいかねばなりませんね。

2013年度脇田ゼミ「卒論発表会」

■私は、2004年に龍谷大学社会学部社会学科に赴任しましたので、始めての卒業生を送り出したのが、2006年春になります。2013年3月卒業の8期生まであわせると、112名が巣立っていったことになります。今年も、9期生9名が卒業する時期が近付いてきました。しかし、卒業するためには、卒業論文を書きあげて合格しなければなりません。今日は、その9期生の卒業論文発表会がありました。以下が、9期生の卒業論文の題目です。

臼杵寛将:「都市農業におけるエコ農産物に関する取組み-大阪府松原市の”まったら愛っ娘”を事例として-」

北川大介:「町並み保全と甦る伝統工芸-滋賀県日野町の事例をもとに-」

中村曜:「集落営農における農地保全と地域再生-滋賀県甲賀市の農業組合法人の事例をもとに-」

枡田明弘:「ウェルネスとし加古川にみる街づくり-加古川ツーデーマーチの事例をもとに-」

安平昂志:「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」

山田陽平:「村の組織運営と祭り-滋賀県大津市北船路の事例をもとに-」

山根一伯:「大都市に位置する商店街の課題」

井上まどか:「交流の場としての直売所-京都府京田辺市普賢寺地域ふれあいの駅の事例をもとに-」

松見詩織:「地場産学校給食から広がる地域のつながり-小浜市立内外海小学校の事例をもとに-」

■私はゼミ運営の最終的な目標を、「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆し、自信をもって卒業していくことにおいています。ですから、卒論指導は時間をかけて丁寧におこないます。個別面談を重視します。また、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことにしています。もちろん、個別面談を通して指導・支援しますが、基本的には、自分自身の力で調査をしなくてはいけません。必然的に、ゼミ生にとっては、卒論は「大きな壁」になります。この「大きな壁」を乗り越えてもらうことで、各自に成長してもらうことが私の教育のねらいでもあります。

■さて、9期生はどうだったでしょうか。もちろん評価に関してここに書くわけにはいきませんが、多くのゼミ生は「もっと早い時期から、卒論に取り組んでおけばよかった」と思っているはずです。先輩たちも毎年、同じことを繰り返し反省しています。私自身も「早めに取り組むように」と口を酸っぱくしていってはいるのですが…。もちろん、きちんと調査をして順調に卒論を提出できたゼミ生もいますが、その一方で「大きな壁」の前にひるんでしまうゼミ生もいます。そうであれば、ステップを踏みながら少しずつ自分が成長していることを実感できるような、そのような工夫も必要かもしれません。

「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」について

■滋賀県には、「マザーレイク21」という琵琶湖の総合保全計画があります。私は、この第2期計画(2011年~2020年)の策定に関わってきました。現在も、「マザーレイク21計画学術フォーラム委員」として、また県民参加のフォーラムである「びわコミ会議」等に参加しながら、「マザーレイク21」計画の進捗に強い関心をもっています。

■「マザーレイク21」第2期計画等では、「琵琶湖と川や内湖とのつながり」、「生態系保全の重要性」、「つながり再生や生態系保全にむけた行動の必要性」が強調されています。そのような認識のもと、新たに「つながり再生モデル構築事業」が実施されることになりました。この事業は、公募によるモデル地域を選定、選定地域におけるつながり再生にむけた取組の検討への支援、ガイドブックの作成の実施などを目的としています。個人的には、特に、身近なな水環境のもつ価値の発見、課題の共有を行うための「場」づくりを大切にしている点が注目しています。

■昨日は、このモデル地域の選定にあたり、いわゆる有識者から意見を聴取することを目的とした「つながり再生モデル検討会」が開催され、私も委員の1人として参加してきました。昨日は、第1回目でしたが、他の委員の皆さんと活発な議論をすることができました。しかも、フランクに、楽しく、議論できたのです。私自身、いろいろ勉強にもなりました。

■このモデル構築事業では、2014・15年度にかけて、それぞれのモデル地域では、身近な水環境に関する情報の収集・整理、身近な水環境の持つ価値の再発見と課題の共有、身近な水緩急にんけるつながり再生に向けた具体的な手法の検討、つながり策定にむけたプラン策定が行われます。そして、2016年度以降は、そのプランにもとづいて具体的なつなぐり再生にむけての取組が実施される予定になっています。私たち検討会の委員も、今後、それぞれのモデル地域の皆さんと議論をしながら、取組の実施に向けてお手伝いができればと思っています。地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に汗をかき、つながり再生の喜びを共有できるようになればと思っています。会議室のなかで意見を述べるだけの有識者…という役割は、地域社会のなかではもはや終わりつつあると思います。この事業の進捗が楽しみです。

大津市民駅伝、走りました!!

■今年も龍大の教職員で「大津市民駅伝」に参加しました。先日のエントリーでは、「昨年は、タスキをつなぐことができませんでした」と書きましたが、今年は、なんとかタスキをつなげることに成功しました。現役の高校生チームが多数出走するなかで、かなり年齢の高いおじさん(教員)チーム(龍大RunRun Bチーム)としては、よくやったな素直に思っています。

■今年も龍大の教職員で「大津市民駅伝」に参加しました。先日のエントリーでは、「昨年は、タスキをつなぐことができませんでした」と書きましたが、今年は、なんとかタスキをつなげることに成功しました。現役の高校生チームが多数出走するなかで、かなり年齢の高いおじさん(教員)チーム(龍大RunRun Bチーム)としては、よくやったな素直に思っています。

■駅伝では一定の時間が経過すると、タスキを受け取らずに「繰り上げ出走」をしなくてはなりません。私はアンカーでした。第4走者から受け取れるタスキの色は「緑」ですが、「繰り上げ出走」するばあいは「黄色」になります。審判員の皆さんから、他のチームのアンカーの皆さんとともに呼ばれて、「黄色」のタスキを受け取りながら説明を受け始めた、まさにその時です。チームメイトの第4走者が駆け込んできたのです。今年、駅伝に初参加された経済学部のT先生です。T先生は、フルマラソンを3時間半で走るレベルの高い市民ランナーです。今回は、3人の走者を抜いてアンカーである私にタスキを渡してくださいました。

■タスキを受け取ってアンカーとしてスタートすることができましたが、この第5区は距離が長いだけに、どのチームも優れた選手を配置しているのでしょうね、タスキは受け取れらなかったものの(「緑」ではなく「黄色」のタスキ)、私を複数のチームのアンカーが追い抜かしていきました。昨年は、第2区で3.8kmと短い距離だったのですが、今年は第5区で7kmです。しかも後半に坂があります。最初から、他のチームのアンカーにあおられてスピードを上げ過ぎると、途中で走ることができなくなります。ということで、ペース配分が難しかったのですが、タスキを受けとり最後まで「駅伝」らしく(?!)走りきることができました。ゴールでは、龍谷大学チームの教職員の皆さんが歓迎してくれました。ゴール間近、おそらくはあと1kmのところで、私たち「龍大RunRunBチーム」の第3走者であるKさんが待ち構えてくれました。そして横をしばらく伴走して応援してくれました。嬉しかったな~。

【追記1】■第5区7kmの後半の坂道では、龍大RunRun Cチームのアンカー、25歳年下の職員Yさんを追い抜くことができました!! 最後、ペースを維持するのに結果として役立ちました。Yさんには、微妙に感謝です(Yくん、もっと痩せんとね…)。

【追記2】■以下の写真。【上左】5位に入賞した「龍大RunRunAチーム」です。タイムは、1時間22分48秒です。2位だった昨年の記録と2秒しか違わないのですが…。Aチームはアスリートチームですが、現役の大学生・高校生のチームのなかで入賞するのはなかなか難しいのです。【上右】「龍大RunRunAチーム」のアンカーHさんのゴール。【下】「「龍大RunRunCチーム」アンカーYさんのゴール。

■優勝京都大学(漕艇部)、2位大津高校、3位東大津高校A、4位東大津高校B、そして5位に龍谷RUNRUN-A。私たち、龍谷RUNRUN-Bチームは何位なのか…即日では結果が出ません。1週間後に結果が発表されます。楽しみです。

■優勝京都大学(漕艇部)、2位大津高校、3位東大津高校A、4位東大津高校B、そして5位に龍谷RUNRUN-A。私たち、龍谷RUNRUN-Bチームは何位なのか…即日では結果が出ません。1週間後に結果が発表されます。楽しみです。

【追記3】(2014年2月8日)■結果がでました。

龍谷RUNRUN-A 5位 01゚22′48”

龍谷RUNRUN-B 37位 01゚46′00”

龍谷RUNRUN-C 38位 01゚47′51”

■私たちのチーム「龍谷RUNRUN-B」は、42チーム中の37位でした。私の個人的な記録は、第5区7km、42人中の39位、 00゚36′02”、5′09/km でした。いや〜、なさけない記録ですが、春になると56歳になるので、どうか許してください。

脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会

■昨日、土曜日、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の総会を、ゼミ実習の一環としておこないました。内容は、月1回、第三土曜日に定期定期におこなっている「北船路野菜市」(4月と9月は除く)や、農村-都市交流イベント「かかし祭」、地酒プロジェクトなどの複数の取り組みに関して、今年度の振り返りと課題の抽出と、来年度における改善等について、ディスカッションを行いました。

■研究会の顧問で指導農家であるFさんにもご参加いただき、さまざまなアドバイスをいただきました。「皆さんの活動は、着実に前進している」との講評をいただきました。地道な活動ではありますが、先輩である4年生から後輩である3年生への指導と、活動の継承がしっかりしてきたこともあり、研究会のなかにも良き「伝統」のようなものが生まれつつあるように思います。「北船路米づくり研究会」は、ゼミの活動ではありますが、強制参加を求めるものではありません。ゼミ生各自の主体性と責任感によって運営されています。その点も強調しておくべきかと思っています。

■この日は、昨年の3月に卒業したOBもやってきてくれました。そして、他のOBたちと一緒に、研究会の活動に寄付をしたいと申し出てくれました。研究会では、大津市役所からの助成金の交付を受けたり、県庁から事業を受託したりと、活動に必要な経費に関してはとても苦労をしています。何とか、活動を継続していますが、かなり厳しいものがあります。OBの皆さんも、現役生のときは活動費の捻出には苦労してきました。そのようなこともあり、今回、寄付を申し出てくれたのです。ありがたいことです。

■総会のあとは、今年度の打ち上げもかねて夕食会を行いました。即興のダンスなどもおこなわれて、盛り上がりました。もうじき、卒業する4年生からは、じつにしっかりした内容のスピーチをしてもらえました。「北船路米づくり研究会」の活動が、結果として、4年生たちを成長させてきたことがよくわかるスピーチでした。

【追記1】■facebookのアルバムで、今日の様子をご覧になることもできます。

【追記2】■研究会の顧問であり指導農家でもあるFさんから、facebokkを通して、以下のようなメッセージをいただきました。

懇親会のあと村の慣わしに沿って、坪井リーダーと協力農家へ総会が無事に終った旨を手土産の魚をさげて伝えに行きました。皆さん、「おめでとうさんです。これからもよろしく頼みます」とのメッセージをいただきました。本当の地域連携が出来て来たと感じます。

この三回生の勢いある余興を見て、四回生はある面安心してくれたかと思います。ついでの勢いで、OBの2期生i君、実は私も飛び入りしてしまいました。

芥川仁さんの季刊新聞「リトルヘブン」2014年冬33号

■尊敬する写真家、芥川仁さんから、季刊「リトルヘブン」が更新されたとの連絡が入りました。「リトルヘブン」は、芥川さんが発刊されている「全国の里を訪ね、暮らしに寄り添い、身近な自然の豊かさと地域共同体の魅力を発進する」インターネット新聞です。芥川さんは、『水俣・厳存する風景』(1980年・水俣病センター相思社)、『土呂久・小さき天にいだかれた人々』(1983年・葦書房)、『輝く闇』(1991年・葦書房)、『水俣海の樹』藤本寿子共著 (1992年・海鳥社)等の写真集を出されてきたことで有名ですが、優れた文筆家でもあります。そのような芥川さんの魅力が、この「リトルヘブン」からドンと伝わってきます。

■尊敬する写真家、芥川仁さんから、季刊「リトルヘブン」が更新されたとの連絡が入りました。「リトルヘブン」は、芥川さんが発刊されている「全国の里を訪ね、暮らしに寄り添い、身近な自然の豊かさと地域共同体の魅力を発進する」インターネット新聞です。芥川さんは、『水俣・厳存する風景』(1980年・水俣病センター相思社)、『土呂久・小さき天にいだかれた人々』(1983年・葦書房)、『輝く闇』(1991年・葦書房)、『水俣海の樹』藤本寿子共著 (1992年・海鳥社)等の写真集を出されてきたことで有名ですが、優れた文筆家でもあります。そのような芥川さんの魅力が、この「リトルヘブン」からドンと伝わってきます。

■2014年冬33号のフィールドは、和歌山県田辺市上秋津地区です。芥川さんの写真と文からは、みかん栽培で盛んな上秋津地区の人びとの暮らしや人生が、じんわりと伝わってきます。長くなりますが、引用させていただきます(芥川さん、すみません)。ちょっと注目したのは、次の部分です。自治体の合併のさいに、村の共有財産である村有林を維持していくために「公益社団法人上秋津愛郷会」を設立して、そこに所有権を移したという記述です。このようなことは、格別に珍しいことではないのですが、おもしろいのは、そこが松茸山であるということですね。かつては、当たり前のようにとれていた松茸ですが、高度経済成長期の燃料革命のあと、森林に人の手が入らなくなったため、松茸はとれなくなりました。しかし、この上秋津地区の高尾山では、現在でもとれているのです。ということは、森林の手入れをされている…ということなのかなと思うのです。どういった形で、森林を維持されているのでしょうね。愛郷会設立から現在までの過程を知りたいと思いました。

和歌山県田辺市上秋津地区は、東に高尾山(606m)北に三星山(549m)西に竜神山(496m)南は衣笠山(234m)に囲まれた小さな盆地だ。その中央を北から南へ会津川が貫いている。水田となる平地が少ないため、年間の平均気温が16.5℃、平均降水量が1650ミリという気候を活かし、古くからみかんの栽培が盛んな農村である。上秋津地区には、会員約470人で構成される公益社団法人上秋津愛郷会がある。会員の条件は、昭和32(1957)年から上秋津地区に住んでいることだ。昭和32年の合併の際、旧上秋津村の村有財産の所有権を愛郷会へ移し、地域の振興、学校教育の推進、治山緑化のために、資金を提供するなどの活動を続けてきている。

「おい、先生」と、私に声を掛けたのは、電動剪定ハサミのバッテリーを背負った山本博市さん(66)だ。「高尾山行ったことあるか、先生。上秋津愛郷会の山や。それを14区画に分けて入札するんや、松茸や。最高価格160万円、最低は2万円。一昨年は、ええとこやったら3000本くらい生えたかな。我々のとこでも1000本、今年で市場価格キロ6万から7万円や、12、3本で1キロや。大きいの小さいの突っ込みで3000本ということでっせ。和歌山でも一番から三番に松茸が生える山や」と言うと、私を軽トラックの助手席に乗せ、高尾山の山頂へ向かった。ハンドルを握って登山道を走らせながら、博市さんは「たかおの山をあおぎつつ 文の林にわけいらん」と、子どもの頃に通った上秋津小学校の校歌を歌い出した。

■今回の33号では、みかん栽培のこと以外のことでは、村のお宮さんの当家(とうや、一般には頭屋とも標記します)のことや「どんど焼き」のことが面白かったな〜。ぜひ、皆さんもお読みください。

【追記1】■「公益社団法人上秋津愛郷会」の立派な公式サイトがありました。

【追記2】■上記の公式サイトに、上秋津愛郷会の歴史に関する記述がありました。このような記述があります。引用します。村の財源をきちんと担保しながら、村づくりを積極的に進めてきた様子がわかります。

昭和の大合併時に、上秋津村は、地元の高尾山や三星山、東牟婁郡古座川町七川などに山林を、また地元に土地などを所有していた。合併を機に、村有財産処分が検討された。しかし、資産の分配はしなかった。「社団法人」組織の愛郷会をつくり、財産を保全管理していく道を選んだのであった。法人資格を得るため、初代会長の田中為七さんらが和歌山県庁に泊まり込んで書類をつくったことは、語りぐさになっている。そうして、上秋津愛郷会は、1957年に設立される。

「上秋津の財産を上秋津の人の手で守る。当時の人たちの思いが、愛郷会という組織を残したのだと思う」歴代の会長すべてが語る。

上秋津公民館や秋津野塾、愛郷会の事務局が入る農村環境改善センター、学校のプールや若者広場などの各用地の購入、確保の際には、愛郷会から資金が支出された。あるいは、集落排水事業にともない、11ある集落の集会所のトイレが水洗化されたときには、各集落に100万円ずつの補助費を提供した。地域振興、学校教育の振興、治山緑化のために支出される金額は、毎年500万円から600万円にのぼる。上秋津のマスタープランの作成は、町内会の協力とともに愛郷会の資金援助なしにはできなかった。 秋津野ガルテンへ 平成15年には、元上秋津小学校跡地や校舎を利用したグリーンツーリズム計画が持ち上がり、地域で話し合いの結果、平成19年、住民489名が出資して運営会社が立ち上がった。同時に愛郷会が田辺市より、旧田辺市立上秋津小学校跡地を買取り、土地を運営会社(株式会社秋津野)に貸し出し、旧校舎を再利用した、都市と農村の交流施設『秋津野ガルテン』が整備され事業がスタート。平成20年11月にオープン以来、年間6万人を超す利用者が訪れ、地域が活性化し雇用も生まれている。

そうした資金の裏付けになっているのが、会が管理する地区の財産である山林や宅地などで、合計財産は2012年度には約5億1000万円となっている。

しめじ栽培の研究中高尾山・龍神山・三星山周辺で、毎年、秋におこなわれ、地区内外から希望者が殺到するマツタケ山の入札(入会権)も、大切な収入源だ。また、2002年からは和歌山県と共同で、本シメジを育てるプロジェクトが高尾山で試験的におこなわれている。

第56回大津市民駅伝競走大会

■「大津市民駅伝」です。2月2日(日)です。龍大瀬田キャンパスの南東にあたる田上地区で、開催されます。今年で56回目になるのだそうです。毎年開催されているとして、昭和32年(1957年)から始まっているということでしょうか。ローカルではありますが、伝統ある大会なんでね。昨年に引き続き、今年も龍谷大学のチームとして出走します。

■今年、龍谷大学からは、「龍谷Run Run A・B・C」の3チームが一般クラブチームとして出走します。私は、教員を中心に構成された「龍谷Run Run B」チームのアンカーとして第5区7kmを走ります。昨年は、第2区の3.6kmでした。第2区は平板なコースなので、スピードを要求されました。私は、自分の心肺能力の限界まで力を出し切って走りました。この歳ですから…もう、大変でした。心臓がバコバコいって、「これ以上無理しすぎたら心臓麻痺になるのとちゃうか…」と自分でも心配したぐらいでした。タイムは、15分48秒、4:23/kmでした。本人は、限界のところまで走っているのですが、このタイムだと、第2区の他のチームの皆さんと比較すれば38人中36番目、ほとんどビリです。

■今年の第5区のコースには坂道があります。というのも、新興住宅地のなかを走っていくからです。トップの地図をご覧ください。田上地区は農村地域です。ですから、ほとんどのコースが水田のまわりの道路になります。フラットです。ところが、コースの後半に走る「もみじが丘」という新興住宅地(地図では住宅が密集しているところ)の中は、坂道になります。一般的にいって、新興住宅地は、里山的な丘陵を開発しているばあいが多いため、住宅地のなかの道路は坂道が多くなります。新興住宅地の地名に、「台」「丘」といった丘陵的な地形をあらわす漢字が多いのはそのためです。話しがそれてしまいました。というわけで、昨年のようなスピード(全体のなかではビリに近いわけですが…)で走ると後半がとてももちません。どう、前半をセーブしつつ、後半の坂道を乗り切るのか…そのあたりが課題になります。

■私が出走するチームは、「龍谷Run Run B」チームです。本当は、全員教員で構成されていたのですが、同僚のH先生が足の故障のため、出走できなくなりました。かわりの代走をしてくれるのは、いつもお世話になっている職員のNさんです。あとは、アスリートのランナーの教員の皆さんばかりです。どうして私がアンカーなのかな…と、監督のHさん(大阪キャンパス)をちょっと恨みつつ、とにかく頑張るしかありません。昨年は、タスキをつなぐことができませんでした。今年は…。アンカーの責任は重いですね〜。辛い。ちなみに、H先生が欠場されたので、私が最年長になってしまいました…。