今日の「町家キャンパス龍龍」

■今日は、朝4時に起床しました(昨晩は、22時に就寝しました)。そして、すぐにパソコンを立ち上げ大学院関連の書類チェックをやり、6時半に自宅を出ました。大学には8時過ぎに到着。引き続き書類チェックの続きをやりました。9時に教務課にその書類を提出。ちょっと一安心と思っていたら、教務課にいた「大津エンパワねっと」担当職員のNさんが、「せんせー、今日は、町家キャンパス龍龍にいるはずでは…」というのです。「あっ…しまった」です。今日は、午前10時から「町家キャンパス龍龍」で、「大津エンパワねっと」の学生チーム「こけし」の2人の学生が自分たちの活動について、地域の方から助言をいただくことになっていました。大学院の仕事と「大津エンパワねっと」の仕事、仕事的には別系統なので、うっかりしていました。もっとも、仕事とはいっても、「町家キャンパス龍龍」の鍵の開け閉めするだけなんですが、鍵は教職員でないと扱えないことになっているのです。

■気がついたのがまだ早かったので、バスとjRで、9時50分には「町家キャンパス龍龍」には到着することができました。写真は、中央学区自治連合会会長の安孫子さんに、いろいろ相談に乗ってもらいるところです。近年、大津の中心市街地ではたくさんのマンションが建設されています。たくさんの方たちが大津の街中に転入されてきています。チーム「こけし」の学生たちは、そのような「新住民」の皆さんに、大津にある素敵な事柄をもっと知ってもらいたい・体験してもらいたい、大津の街を自分の街として好きになってもらいたい…そのような想いから、活動をしています。まずは、中心市街地にある素敵な老舗の商店について知っていただこうと、先輩たちがやってきた「まちづくりカフェ」を応用したイベントの企画を練っているところです。

■今日は、どうやって「新住民」の皆さんに広報・告知していくのか…ということに関し、安孫子会長から様々なアドバイスをいただくことができました。そして、「君たちは、『今日は3件契約をとってこい』なんてノルマのある厳しい営業活動をやっているわかけないんやから、もっと気楽に、だめもとでええから、どんどん地域の皆さんのところにお願いや相談に行きなさい!!」と励ましの言葉もいただきました。安孫子さん、ありがとうございました!!

■町家の入り口を開け、縁側のガラス戸も開けると、町家のなかにも気持ちよい風がそよいでいました。良い季節になりましたね。

後輩たちと呑む

■昨日は、午前中の授業と午後からの会議を終えて、晩、大阪梅田にでかけました。大学時代に所属していてた学生オーケストラの後輩たちと呑むことになったからです。場所は、梅田のグランフフロントにある「世界のビール博物館」というお店。参加したのは、年上からいくと、私、不動産鑑定士のYくん、税理士のSuくん、会社員のOくんとSugくん、そしてバイオリン職人のSaくんの6名でした。Sugくんと会うのは、30年ぶりぐらいではないでしょうか。

■昨日は、午前中の授業と午後からの会議を終えて、晩、大阪梅田にでかけました。大学時代に所属していてた学生オーケストラの後輩たちと呑むことになったからです。場所は、梅田のグランフフロントにある「世界のビール博物館」というお店。参加したのは、年上からいくと、私、不動産鑑定士のYくん、税理士のSuくん、会社員のOくんとSugくん、そしてバイオリン職人のSaくんの6名でした。Sugくんと会うのは、30年ぶりぐらいではないでしょうか。

■Oくんがタブレットに入れてある昔の学生時代の写真や、最近開かれたOB会の写真も見せてくれました。なつかしかったですね〜。みんな元気にしているようです。もちろん、近況もお互いに報告しあいました。大病したことや、仕事のこと、それから私たちの世代ですから親の介護のこと…。辛いこと、楽しいこと、それからおめでたいと話しもありましたね〜。

■しかし、なんといっても学生時代の話しは盛り上がりますね〜。今の大学生だと考えられないような、また耐えられないようなことを、昔はあたりまえのようにやっていたんですね〜。私たちはオーケストラで楽器を演奏していたので文科系のはずなのですが、先輩後輩の関係はちょっと体育会系でもありました。けして昔がよかったとはいいませんが、なんといったらよいのでしょうか、みんな逞しかったんだな…と思います。

■後輩の皆さん、また呑みましょう。

日本野鳥の会のツバメ全国調査

■昨日、facebookで、日本野鳥の会が実施している「ツバメ全国調査」に関する記事を読みました。この全国調査には、たくさんの会員やサポーターの皆さんが参加されているようです。滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している当時は、市民(参加型)調査のひとつである「タンポポ調査」に関して、当時、鹿児島大学に勤務されていた堀田満先生にお話しを伺いにいったこともあります。堀田先生は、一九六〇年代、日本全国で高度経済成長にともなう公害や自然破壊が大きな社会問題になっていた頃、日本タンポポと西洋タンポポを生物指標にした市民調査の指導にあたられました。私自身は、直接的にこのような市民調査に携わったことはないのですが、それぞれの時代の市民調査のあり方に関心をもっています。環境社会学会の編集委員長をしているときには、学会誌『環境社会学研究』vol.13で「市民調査の可能性と課題」という特集・小特集を組みました。そのようなこともあり、この「ツバメ調査」の記事のことが気になったのでした。

■この日本野鳥の会による「ツバメ調査」2012年の調査結果では、ツバメが減少した2大要員として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。日本の野鳥の会では、以下のように述べておられます。

人による巣の撤去はもちろん、カラスも人が出すゴミ で増加していると言われており、いずれも私たちの生活 様式の変化や、受け入れる人の心の変化によって、ツバ メの子育てが難しくなっていると思われます。「人と自然 の共存を象徴する野鳥」であるツバメが、いつまでも日 本で子育てを続けられるように、私たちはライフスタイ ルや身近な自然について考える必要があるのではないでしょうか。

■2013年度の調査では、「全体的な傾向と しても都市化が進んだ地域で巣立ちヒナ数が少なく傾向」にあることが判明しています。また、「育て上げることのできるヒナに数が少ない理由としては、ヒナに与えることのできる食べ物の量が不足し ている事が考えられ」るわけですが、都会においては「公園などの緑地の林縁で風にのって昆虫を捉えている姿をよく見かけ」らしく、「小さくても緑地の存在がツバメの子育てを助けていることが見えて」きたようです。

地球研の研究会議in町家キャンパス「龍龍」

■26日(土)の午後、大津駅近くにある龍谷大学町家キャンパス「龍龍」を会場に、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のコアメンバー会議を開催しました。参加したのは、リーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と、谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)、岩田智也さん(山梨大学生命環境学部)、伴修平さん(滋賀県立大学環境科学部)、大園享司さん(京都大学生態学研究センター)、陀安一郎さん(京都大学生態学研究センター)、そして私を含めた6名のコアメンバーコアメンバー、さらにコアメンバーではありませんがオブザーバーとして京都大学生態学研究センター長の中野伸一さんも参加されました。

■私たちのプロジェクトでは、厳しい評価をなんとか通って、フルリサーチ=本研究(3〜5年)の準備期間にあたるプレリサーチの段階に移行することができました。もちろん、評価委員会からは厳しいコメントがたくさんついています。心が折れそうになります…が、来年からのフルリサーチの準備を着々と国内外で進めていかねばなりません。国内は滋賀県の野洲川流域、海外はフィリピンのラング湖。この両地域で、地域の皆さんや関係者の皆さんと協力しながら、準備の作業に入っていきます。

■コアメンバー会議は、13時〜18時過ぎまで5時間連続で行い、そのあとはいつもの駅前の居酒屋「利やん」で慰労会・懇親会を行いました。

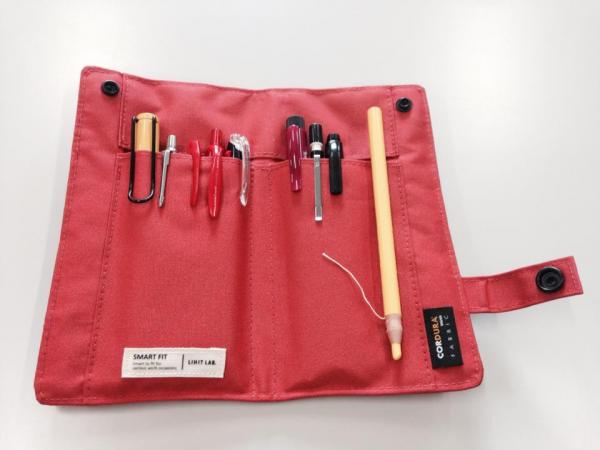

ペンケース

■親しくさせていただいている東京の建築家・秋山東一さんのブログ「aki’s STOCKTAKING」のエントリーで知りました。ペンケースです。「LIHIT LAB.」という企業の製品です。秋山さんのエントリーをみて、このペンケースに一目惚れ。ネットで購入しました。とても素敵な使い勝手、気に入りました。

■トップは、このペンケースを拡げたときのものです。左側、レミーの万年筆(イエロー)、韓国の国際会議でお土産にもらったパーカーのボールペン、赤のサインペンとボールペン、3色ボールペン、右側、鉛筆削付きキャップと鉛筆、0.9mmのシャープペンシル、黒のサインペン、黄色のダーマトグラフ。ジャケットの胸ポケットにも入る薄さですし、なおかつ、上部を裏返すとペンたてにもなります。

WANTED

■今日(月曜日)は、4限が4年生のゼミ「社会学演習ⅡA」です。今日から、学生たちの卒論にむけての研究報告が始まります。春のこの段階では、卒論のテーマと方向性の確認、そして関係論文を読み込んでいくとを大切にしています。もちろん、はやくフィールドを決めて調査に行くように…とは、口を酸っぱくしていっているのですが、就職活動のことが心配でなかなか気合いを入れて調査に取り組めずにいます。そこが残念ですし、大変困ったことなのですが、ただし、今日のゼミで「おやっ…」と思ったことがありました。昨年と比較して、論文を読むことの勘所のようなものが少し向上しているのではないか…と思えたからです。他のゼミ生も含めて、この調子で、フィールド調査に突入してほしいと思います。

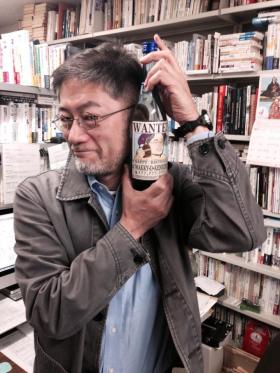

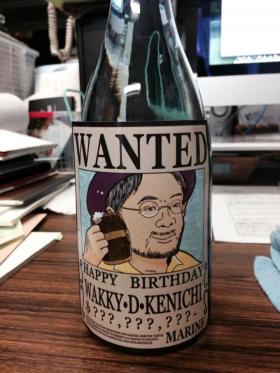

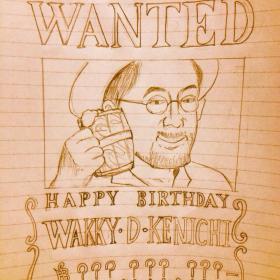

■ところで、ゼミが終ってしばらくすると、さきほどの4年ゼミ生のうちの6名が研究室にやってきました。何事か…と思っていたら、「少し遅いけれど、お誕生日おめでとうございます」と、お祝いをプレゼントしてくれたのでした。素直に「わ〜い、嬉しい!」と思いました。それに、誕生日の記念に、お酒のラベルも特性で作ってくれていました。漫画『ONE PIECE』の懸賞金のポスターのパロディですね、これ!ゼミ生たちは、私が『ONE PIECE』好きをみんな知っているので、わざわざラベルを作ってくれたんだな。少し説明しますと、『ONE PIECE』では、たくさんの海賊が登場するのですが、その海賊に対して海軍が懸賞金をかけているのです。その金額が、海賊の実力に対する評価ということにもます。これをみると、最低でも1億はいっているかもしれませんね〜。ただし、「?」の中身が「0」だとだめですが…。4年生のみんな、ありがとうございました‼︎ちなみに、中身は、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」がプロデュースした純米吟醸「北船路」です。

■写真は、以下の通りです。絵の上手い磯辺くんが私の顔を書いてくれました!!

山科 梅村 鶴井

磯辺 吉永 冨田 脇田

【追記】■磯辺くんが描いてくれた原画を画像で送ってくれました。これをもとに、パソコンの得意な吉永さんがスキャンして彩色してラベルにしてくれたのかな…たぶんそうだと思います。ありがとうございました。で、参考にしたのは、たぶん右側の写真でしょう。facebookでプロフィールに使用している写真です。ちなみに、インドネシア・バリ島のデンパサール空港で撮ったものです。

最近の「地域エンパワねっとⅡ」

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっと」は、いったい誰のためにやっているのか?…と聞くと、素直に「自分自身のため」と答える学生が多いと思います。大学のカリキュラムのなかに位置づけられた授業ですからね。大学の勉強は自分のためにやっているのだ…というのは、その通りだと思います。しかし、「エンパワ」は普通の授業とは違います。「地域の皆さん」と一緒に取り組むことで初めて成立する授業です。

■ですから、エンパワの活動は、まず第一に、「地域の皆さん」の「地域」をもっと良くしたいという「想い」に寄り添うような形であるべきだと思うのです。そのような意味で、「地域」のためにやっているのです。しかし、地域の皆さんと交流し、一緒に汗をかき、今までになかった「何か」を喜びとともに共有できたとき、学生の皆さんは、自分自身の人間力を成長させているはずです。ただし、ここが大切なのですが、自分の人間力を成長させるのは目的ではなく、あくまで結果として…ということです。

■このことに関連してもうひとつ。「地域の皆さん」の「地域」をもっと良くしたいという「想い」に寄り添うためには、地域の皆さんとの密接な交渉・調整が必要です。また、「地域の皆さん」の立場を想像する力が必要です。こういう考え方は、地域からみたときに、どう映るのか、どう理解されるのか、自分たちの独りよがりな企画になっていにないか…そういう想像力が必要になります。なにも、びくびくしながら「地域の皆さん」と接しなさいといっているわけではありません。社会的な経験が少ないのですから、少々の失敗は仕方がありません。地域の皆さんも、暖かく受け止めてくださっています。そのときは、怒られてください。そして、そこで挫けず、再度チャレンジしてください。うたれ強い人間になってください。

■たとえば、チラシの作成を例にしましょう。私は、グラフィックデザインの専門家ではありませんが、素人なり思うに、誰に読んでもらおうとしているのか、その方達の心を掴むにはどういう情報(言葉と図・写真等)を、どのようにレイアウトするのか、そのあたりのことを真剣に考える必要があると思います。知り合いのデザインを教える先生と雑談をしていたとき、「脇田さん、私たちがやっているデザインとはね、じつは人と人との関係のデザインでもあるのですよ」とおっしゃいました。一枚のチラシが、人と人とのポジティブな関係を生み出していく…。大切な考え方だと思いました(エンバワ等に関連して、きちんとした外部講師のデザイナーの先生に講義をしてもらいたい…と常々思っています)。

■このあたりがしっかりしてくると、取り組みにブレが出にくくなります。頑張れ、「エンパワ」6期生!!

龍大深草キャンバス・顕真館前での「ハカ」

■facebookでちらりとみかけたので、ひょっとしてとYouTubeを探してみたら、昨日、「龍谷スポーツ」(龍谷大学の体育局の選手の活躍を伝えるスポーツ紙)の方がアップされていました。動画の解説には、「SANIX WORLD RUGBY YOUTH TOURNAMENTのために来日したボーイズたちが、龍谷大学ラグビー部との合同練習の合間に深草キャンパスを訪問した」とありました。私はラグビーについてはまったくの素人ですので、よくわかっていませんでしたが、国内外の高校生チームが闘うラグビートーナメントのようですね。このニュージーランドのハミルトンボーイズハイスクールの高校生の皆さんは、プールAで、リセ ルイ ドゥ フォワ(フランス)、桐蔭学園高等学校(神奈川)、常翔学園高等学校(大阪)とトーナメントを行うようです。せっかくのご縁ですから、頑張って上位進出してほしいものです。

■ところで、ハミルトンボーイズハイスクールの高校生の皆さんが演じているのは「ハカ」です。元々はマオリ族の戦士が敵と戦う前に、相手をビビられるために踊ったものだと聞いています。たしかに、ビビりますね…。現在では、ラグビーのニュージーランド代表が国際硤試合前に必ず演じますね。これ、皆さん楽しみにしていると思います。もっとも、ニュージーランドでは、バリバリ戦闘モードのものだけでなく、いろんな場面で、様々な目的のために踊られる民族舞踊のひとつなのだそうです。

■以下は、2011年のラグビーW杯、ニュージーランド代表オールブラックスが演じるハカです。

■こちらは、アフガニスタンでの戦闘で亡くなった3名の兵士を送るさいに演じられた、ニュージーランド国防軍兵士達による鎮魂のハカ。ハカを演じ終えたあと、とても悲しい表情をされています。

【追記1】■ちょっと、しつこいかもしれないけれど、CMに登場したハカ。ニュージーランドで開催される「Bakery of the Year」というイベントのためのCMなのだそうです。ビスケットによるハカですね。かわいらしい。

【追記2】■トップのハミルトンボーイズハイスクールのハカの動画ですが、これはたまたま通りかかった龍大職員のA課長が龍大スポーツに提供されたもののようです。ご本人から連絡を受けました。A課長、使わせていただきました〜。

心のレジリエンス

■少し前のことになりますが、NHKの番組「クローズアップ現代」で「“折れない心”の育て方 ~「レジリエンス」を知っていますか?~」が放送されました。このレジリエンスってどいうことなのでしょうか。以下は、この番組の公式サイトからの引用です。

——————

職や進学など、多くの人が新たな環境へ踏み出す人4月。状況に馴染めず、鬱や心の病に陥るケースも少なくない。そういったストレスに晒される状況でも“折れない心”をどうやって育むことができるのか、今、企業や教育界の注目が集まっているのが、心の折れにくさを表す概念として提唱される「レジリエンス」(復元力)。心理学者などの研究が進み、楽観性を持つ人や、過去に挫折から立ち直った経験を多く持つ人ほど、心が折れにくい事が明らかになってきた。研究からはさらに、いかに「折れない心」を育てるか、その方法もわかってきた。教育現場や企業などで、世界的に実践されつつあるレジリエンス。試練に満ちた現代社会を、前向きに生きる手がかりを探る。

——————

■「クローズアップ現代」の公式サイトでは、放送内容を文字ですべて読むことができる「放送まるごとチェック!」というサービスを提供しています。以下が、この「レジリアンス」の放送内容です。知り合いの学生の皆さんたちに、ぜひ読んでもらいたていと思います。

“折れない心”の育て方 ~「レジリエンス」を知っていますか?~

■番組の最後で、こういうやり取りがあります。とても大切なことだと思います。社会を形作っていくうえで核となるような人と人の関係のあり方。人は他者とつながることのなかで、はじめて人になれるように思います。

——————

だけど人にとって一番幸せな事って、人のために何かできる事なんですね。

ですから思い切って声をかけて頂くと、ご自分にとっても楽になりますし、その人もその方に対して何かができるっていう幸せ感を感じられると思いますので、やはり両方が幸せになれる。

そういう第一歩だと思うんですけどね。

(思い切って何かお願いしたりするという事も大事?)

そうですね。

そうするとお互いに幸せになれるという事だと思います。

——————