小谷みどりさんにお話を伺いました。

■今日は、 高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」(実践真宗学研究科)に「もぐり院生」として参加させていただきました。今日はゲストをお呼びしての授業でした。ゲストは、小谷みどりさん。とても刺激的な講義でした。小谷さんは大阪出身です。語るうちに、関西弁も入り、少し巻き舌にもなり、大阪のイタリア人のような感じで僧籍を持つ院生たちに厳しく問いかけられました。私には院生たちを崖に追い詰めるような雰囲気に感じられました。言い換えれば、若い僧侶である院生の皆さんたちに対して、大変厳しかったということです。もちろん、これは私の印象や解釈で、院生の皆さんがどう感じたかは別にして…です。

■実践真宗学のカリキュラムがどのようなものかまったく知りません。知らないにもかかわらず、ちょっと意見をさせていただければ、現代社会がどのように変動しつつあるのか、もっと知っておいた方がよいのではないかなと思いました。今日の小谷さんのお話、私の乱暴になりますが、次のような内容でした。超高齢社会と人口減少社会、そして多死社会へと急激に向かう日本の社会状況のなかで、宗教や葬儀の世界にも個人化と市場化がじわじわと浸透している。そのような状況のなかで、一般の人びとは仏教をどう捉えているのか、葬儀に対して何を考えているのか、若い院生の皆さんは、もっと現実を勉強した方がいいですよ。そして、実際の苦悩の現実、現場から、「発心」なさってください。そのようなお話に理解できました。院生の皆さん、頑張ってください。

■小谷さんご自身は、信仰をお持ちではありません。信仰はご自身の関心外ということになります。葬儀の市場化(サービス化)についても、現実問題として避けられないし、普通の人びとは、信仰や親鸞の教えなど別に求めていないとお考えかと思います。私は「もぐり」ですので、控えめにしていましたが、おそらく死後のことについても、小谷さんにとっては関心外なのではないでしょう。終末期の実存をどのように支えるのかという点に私は関心を持っていますが、そのような話は出てきませんでした。あえて、小谷さんは、リアリストで唯物論的なスタンスに立って発言されているように思いますが、その上で、目の前の人びとの苦悩にどう向き合うのか、「発心」するのか、そういうことについては大いに共感するところがありました。立場は違うけれど、エンパシーを感じました。もちろん、これは私の印象でしかないので、どこまで正確かはわかりません。「リアリストで唯物論的なスタンス」についても、私には、小谷さんはあえてそのようなスタンスで闘ってこられたのではないのかなと思いました。ここでは、闘ってこられた相手はどういう考え方なのか、どういう人なのか、書きませんけどね。

■今日の講義はもちろんオンライン。いろんなゲストに参加していただく時、オンラインは非常に役立つなあ。高橋先生、ありがとうございました。

■ところで、授業が始まるまえに、オンライン上で小谷さんにご挨拶をさせていただきました。その時、小谷さんから「没イチ」という言葉をお聞きしました。不勉強で知らなかったのですが、小谷さんの造語だそうです。パートナーを亡くした人のことを指します。小谷さんには『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』という著作もあります。小谷さんご自身が「没イチ」でいらっしゃることも知りませんでした。失礼しました。勉強不足です。

■「没イチ」の小谷さんは、長年勤務された第一生命経済研究所を退職されて、今はカンボジアで、私財を元にパン屋を経営しながら貧困問題の支援に取り組んでおられます。そのような貧困問題の現場で、カンボジアの僧侶たちがどのような動き方をされているのかも教えていただきました。小谷さんがお会いになったカンボジアの僧侶の皆さんは、いろんな能力や経済力を持った人たちをつないで、貧困に苦しむ人びとを支える活動をされているらしいのです。貧困という人びとの苦に向き合い、その苦しみを抜苦するためにまざまな力を持った人びとの力を、そして関係をデザインされているわけです。「人間ハブ空港」のような感じでしょうか。普段から、いろんな方たちとの関係をきちんと作り、磨いておられるように思います。また、この辺りのことをお聞きしたいなと思いました。

「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。

■今年も、龍谷大学大学院の実践真宗学科で開講されている高橋卓志先生の授業で、「モグリ院生」として聴講させていただいています。「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業です。もちろん、オンライン。しかも、今期は途中からの聴講になってしまいました。

【目的・ねらい】生きることに疲れ、孤立する人がいる。老いの到来に、喪失感を深める人がいる。病に襲われ死を実感し、立ち往生している人がいる。そしてその先に死は訪れ、悲嘆は多くの人々を巻き込む。現代社会はそのような様相を顕著に見せている。存在感が減衰した現代仏教は、そんな社会を支えられるのか? 仏教の可能性を再考・追求し、いのちと向きあう実践につなぐ。

【講義概要】

1) 現代仏教は存在感、有用感、信頼感を失ってはいないか?をいくつかの事例に基づき認識する。

2) 仏教の持つ力が発揮されていないのではないか?仏教の可能性に私たちは気づかないのではないか?を検証する。

3) 「固定観念」化された現代仏教に揺さぶりをかけることにより、現代社会における仏教の可能性が見えてくる。

4) 現代仏教を取り巻く諸問題への対応を具体的な実践活動や異分野のゲスト有識者による意見・提案を基に考える。

5) 現代社会が生み出す諸問題を把握し、仏教の可能性に基づいた寺や僧侶とのかかわり方から解決方法を見つけ出す。

たとえば…超高齢社会において変化が激しい檀家・門徒システム。大災害が頻発する昨今、いのちの危機に瀕した人々あるいは地域社会との関係。現場感覚が不足する中でシステム構築が急がれている臨床宗教師の在り方。揺らぐ葬儀への対処。寺院の公共性や公益性の軽視。寺院経営に関する人的・経済的課題など。これらを踏まえ、現代社会における寺院・僧侶の実践活動への道を模索する。オンライン授業ではあるが教官の過去の実践をもとに「現場」感覚を最大限持った授業を行っていく。

■昨年、初めて聴講させていただきました。先生が授業で提示される様々なお話や動画には、心が揺さぶられ、どうしても涙がツーっと出てしまうのです。先生の授業は「モグリ院生」が多いのが特徴です。超高齢社会・多死社会の中で、人の最期に関わる問題に取り組むジャーナリストのの方達とか、いろんな方たちが参加されています。そのようなわけで、今年もと思わないでもなかったのですが、毎年だと「なんて厚かましい…」と自分で思うところがあり、先生にお願いすることを自粛していましたた。流行だから、自粛(笑)。すると、同じく「モグリ院生」の方が私に気をつかってくださり、途中からでも聴講できるように調整してくださいました。ありがとうございました。先生も、歓迎してくださいました。ありがとうございました。

■さて、「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。若い実践真宗学科の院生の皆さんには、なかなか大変なことだと思います。人の命や死に真正面から向き合うことは、現代社会において家族以外ではなかなかできることではない。それは、僧侶でも同じことだと思います。今の社会は、死をすぐに、あえていえば「脱臭化」してしまう社会ですから。

■私自身はどうかといえば、、12年前に父を看病のあと看取り、その後は母の生活介護をして、最期は、老健、老人ホームに入所ということになり、10年向き合い続けてきました。私が真正面から「いのち」と向き合ったのは、この両親の経験だけなのです。たった、これだけ。情けない…ような気もするですが、これだけ。父や母は、自分自身では、そのような経験をしていません。だから、自分の最期を受け入れることが大変でした。私は、その大変だった時期にずっと伴走することで、いろんなことを学んだ(ような気がする…)。ただ、これだけ…でしかないけれど。

■授業の中で、先生からコメントを求められ、次のような話をした。

私が今、望んでいることは、心の底から話を聞いてくださる「マイ坊主」に出会いたいということだ。たくさんある仏教教団の関係者からは叱られることは間違いないけれど、私は、私が生きている時から自分と向き合ってくださる僧侶、「マイ坊主」と出会いたい。できれば、そういう「マイ坊主」だけでなく、社会福祉士、司法書士、看護師、医師…そういった方たちが編み出すネットワークの中で支えていただきながら、家族(もちろん、孫も)や親しく交際してくださった友人達とのつながりの中で、自分の最期を過ごせるようにしいただきたい。自分でもそれが可能なように元気な間に動きたい。そして、多くの人たちが、そのような「マイ坊主」を中心とした皆さんの支えと、親しい人たちとの交際の中で、「自分の家で死ぬという選択」(高橋先生の著書のタイトル)を可能にするような社会であって欲しいと思います。

■高橋先生からは、「いいね〜、その『マイ坊主』。きちんと商標登録を取っておいた方が良いですよ」と半分冗談、半分本気のご意見をいただいた。そういう時代がすでに到来しているのです。あっ…もちろん、他の宗教の方達だと、坊主ではなくて、別の言葉になると思いますけれど。

リレーショナル・オートノミー

■先日のことになりますが、NHKのEテレで、「自分らしく生きる~ACPとがん緩和ケア」と言うシンポジウムを放送していました。たまたま気がついて、仕事をしながら「ながら族」で見ることにしました。

日本人の死因第一位である“がん”。医療の進歩で生存年数は長くなってきたものの、未だ治療が難しい病でもある。身体的な苦痛に加え、先行きがみえない不安に苛まれる人も少なくない。そうした中、注目を集めるのがACP・人生会議と呼ばれる試み。自分らしく生きるために必要な医療やケアを事前に家族や医療者と語り合おうというものだ。緩和ケアが、その思いを支える。これからの“がん”との向き合い方を考える。

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(上)がん 揺れる心支える

【がんと生きる~こころとからだ 私らしく~】(下)患者会の笑顔に救い

■このシンポジウムは、読売新聞のオンラインの記事にもなっていました。↑のリンクがそうです。心に深く染み入りました。11前に、肺癌により81歳で亡くなった父親を看病していたときのことがリアルに思い出されました。

■ところで、このシンポジウムの最後で、京都大学緩和ケア・老年看護学分野教授の田村恵子さんがおっしゃった「リレーショナル・オートノミー」と言う言葉が強く印象に残りました。関係性の中で意思決定をしていく自律、関係性の中にある自律という意味です。これは、看護の世界で使われている用語のようですが、環境保全活動やまちづくりの現場においても大切な考え方なのではないかと思いました。少し、自分なりに掘り下げて考えてみたいと思います。

日本の年次・性・年齢別人口ピラミッド

■「日本の年次・性・年齢別人口ピラミッド」という動画を偶然見つけました。1920年(大正9年)から2065年までの人口ピラミッドの変化がよく理解できます。こうやって刻々と変化していく人口ピラミッドを眺めていると、日本の将来に対してリアルな感覚を持つようになります。この動画がいつの時点でまとめられたものかわかりませんが、もちろん、将来のことは推計値になります。こうやって変化を見ていくと、日本の行末がどうなるのか、不安になります。

■動画の始まりである1920年(大正9年)頃は、人口ピラミッドは富士山のような形をしています。総人口は「55,963,000人」(5千5百96万3千人)。正確な数値はわかりませんが、戦前は平均余命が50歳以下になります。私は人口問題に関して深い知識をもっているわけではありませんが、衛生面での知識が普及する以前、水道や冷蔵庫が普及したり医療の発達する以前は、人は簡単に死んでいたのではないかと思います。子どが生まれたからといって、健やかに成長してくれるとは限りません。たくさん生まれるけれど、たくさん死んでいく…ということになるのかな。裾野の広がる人口ピラミッドの背景には、そのような社会の状況があります。私の母の場合、兄弟姉妹は4人生まれたわけですが、そのうち2人は小さい頃に亡くなっています。おそらくは、当時の一般の人びとの「死生観」も、今とは大きく異なっていたと思います。そのような「死生観」は、「人は簡単にあっという間に死んでいく」という感覚とともにあったと思います。

■1920年の大正時代から昭和時代に移行すると人口は増加していきます。人口ピラミッドも富士山のような形のまま増加していきます。しかし、その富士山が崩れる時があります。第二次世界大戦で、若い男性の国民が徴兵され戦死されたたからです。人口ピラミッドの男性の側、20歳から30歳までのところがえぐれるような形でへこみます。恐ろしいです。しかし、そのへこみも第二次世界大戦後には回復していきます。それと同時に、一番下の年齢層が急激に増加していきます。第一次ベビーブームです。

■この動画では、その後、1967年頃に総人口が1億人を超えます。1970年代に突入すると前半で再び一番下の年齢層が急激に増加します。第二次ベビーブームです。第一次ベビーブームの子どもの世代です。しかし、第一次ベビーブームほどではありません。第一次ベビーブームの頃、合計特殊出生率は「4.3」でしたが、第二次ベビーブームの頃は「2.14」になっています。とはいっても、このままいくと、次の世代で子どもが生まれると「第三次ベビーブーム」が起きてもおかしくありません。しかし、現実にはそうはなりませんでした。一貫して合計特殊出生率は減り続けました。第一次と第二次の間、高度経済成長の期間中で、一瞬ドスンと合計特殊出生率が減った年がありました。1966年です。合計特殊出生率は「1.58」になりました。なぜ減ったかというと、この年は歴でいう「丙午(ひのえうま)」にあたる年でした。「丙午に生まれた女性は気性が激しく夫の命を縮める」という迷信があったためです。今の学生の皆さんは信じられないかもしれませんが…。

■で、第三次ベビーブームについてですが、第三次ブームが起きてもおかしくない2000年になっても、やはり合計特殊出生率は減り続けました。2000年の合計特殊出生率は、「1.57」です。「丙午」の「1.58」よりも低くなってしまったのです。「1.57ショック」と呼ばれています。未婚・晩婚化だけでなく、その背景にあるのは経済問題が重要です。細かな違いまで視野に入れると様々な主張があるようですが、ここでは、教育社会学者の舞田敏彦さんの解説をご紹介しておきます。「来なかった第3次ベビーブーム」です。

■動画に戻りましょう。2008年の1億2,808万人をピークに、日本の人口は減少に転じていきます。そして、2020年になると、つまり来年ですが、第一次ベビーブームの人たちが「70歳〜74歳」になり、第二次ベビーブームの人たちは「45歳〜49歳」になります。このあたりからは推計値です。当たり前と言えば当たり前ですが、第一次ベビーブームの世代の皆さんは、少しずつ人口が減っていきます。そして、2030年頃には消えていきます。お亡くなりになると考えられるからです。私はこの第一次ベビーブームの人たちよりも約10歳若い世代ですが、私の世代もやがて消えていきます。第二次ベビーブームの世代の皆さんはどうかというえば、2050年頃を境にピークが曖昧になりやがて消えていきます。この頃の人口ピラミッドは、棺桶のようです。棺桶といっても、日本の葬儀の際に用いられる棺桶ではなく、欧米の棺桶の形ですね。ホラー映画で、ドラキュラが眠っている棺桶と言えばわかりやすいかもしれません。

■動画は2065年まで、その続きはわかりません。2065年の人口は、「88,077,000人」、「8千800億77万人」です。これは一定の前提に基づいて推計された数値だと思いますが、現実には、環境問題や大災害の発生、あるいは世界的な経済破綻により、人口はもっと減少していくかもしれません。経済破綻、財政破綻から福祉や医療に関する行政サービスがどんどん低下すれば、今後も寿命が伸びていくとは限りません。

■私の孫は来年3歳になります。2065年、孫は48歳です。私は生きていれば107歳ですが、もちろん生きているはずもなく、平均寿命まで生きるとすれば2040年までには死んでいることでしょう(病気でもっと早くに死ぬよな気がします)。孫が本格的な高齢になったときに、はたして日本はどのような社会になっているのでしょうか。そもそも日本は存在できているのか。そのあたりも不安です。学生の皆さんの年齢は、2065年には60歳代半ばになっていますね。そのような先のことを考えても仕方がない…そう思う人も多いかと思います。確かに、私が学生の頃を思い返しても、同じように考えていたかもしれません。しかし、社会の状況は大きく変わってしまいました。備える必要があると思います。

直葬の増加について

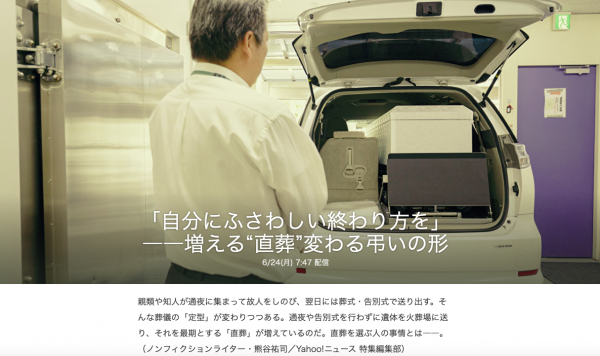

◼︎ネットで興味深い記事を読みました。ノンフィクションライター・熊谷祐司さんとYahoo!ニュース 特集編集部による記事「『自分にふさわしい終わり方を』―増える“直葬”変わる弔いの形」です。以下は、記事のリード部分です。

親類や知人が通夜に集まって故人をしのび、翌日には葬式・告別式で送り出す。そんな葬儀の「定型」が変わりつつある。通夜や告別式を行わずに遺体を火葬場に送り、それを最期とする「直葬」が増えているのだ。直葬を選ぶ人の事情とは――。

◼︎記事によると、寿命が長くなり、親を看取るのも退職してからという人が多くなってきているのだそうです。そして、日本人の葬送に関する話題だと必ずといっと良いほど登場される小谷みどりさんも、インタビューに次のように答えておられます。

これまでのお葬式は、見栄と世間体で成り立っていました。だから、子どもが59歳のときに親が亡くなると、葬儀は最も盛大になります。もし大手企業の役員や部長の地位に就いていたらなおさらです。ところが現在は、子どもが現役を退いたあとで親が亡くなるケースが増えています。

◼︎葬儀が「見栄と世間体で成り立って」いるのであれば、当然の事ながら、「もう見栄も世間体も関係ないよ」という段階で、直葬になってしまうのは当然でしょう。長寿によって「見栄と世間体」が消えていき、他人とのつながりを失ってしまったならば、葬儀をやる意味もなくなってしまうし、葬儀という儀礼を行う僧侶も必要ないということになります。

◼︎話は、記事の筋から離れますが、本来、僧侶とは生きている時からしっかりした関係がないといけないのではないかと思います。突然、葬儀会社が依頼した僧侶がお経をあげるために葬式に来ても…。多くの皆さんは心のそこからその僧侶を受け入れることが難しいのではないでしょうか。生きている時から、最期を迎える人や家族と関わり、「生」から「死」へとスムースに移行していけるようにサポートするのが僧侶の役割のように思います。僧侶と書きましたが、宗教家の役割といってもよいと思います。突発的な事故や病気でも起きない限り、簡単には死ぬことができません。医師や看護師、社会福祉士、司法書士、場合よっては弁護士、様々な専門家の中に僧侶はいないといけない。「チーム看取り」が必要だと、最近はそう思うようになってきました。家族や友人がいない人でも、最期を迎える人に寄り添う「スペシャルチーム」があってほしいと思います。そのようなスペシャルチームを派遣できる仕組みが必要だとも思います。

内藤いづみ先生の講演会

■月曜日は、大宮キャンパスの実践真宗学研究科で開講されている高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」にもぐりで院生をしてきました。この日は、高橋先生が「モルフィネの魔術師」とよんでおられる在宅ホスピス医の内藤いづみ先生がゲストでした。

■臨床宗教師を目指す若い方たちに、高橋先生は「四苦の現場に身を置き発心する必要性」を語ってこられましたが、内藤先生は、次のようなに院生の皆さんに対して語りかけました。「死を目前とした方たちの臨床、『床』の意味はベッドということだけど、あなた達は本当にそこに身を置けるか。無理ではないか。死にいく方たちの『生』に誠心誠意どう寄り添うのか、そういう意味で臨『生』からではないのか」。若い実戦真宗学研究科の院生の皆さんがどう感じておられたか、私にはわかりません。

■内藤先生のご講演では、たくさんのパワーポイントで、たくさんの末期ガンの方と、そのご家族の「臨生」の様子を拝見させていただきました。プロの写真家が撮られた写真です。いずれの皆さんも、先生ご自身が医師として寄り添ってこられた方たちです。写真の中の方たちの「目線」がケアの中でどのように変化していくのかが、内藤先生の解説もありよくわかりました。末期患者の方たち目線からは、寄り添おうとする医師や看護師を気持ちとして受け入れているのかどうかがわかるのです。人間の最期の痛みは「身体の痛み」、「心のいたみ」、「魂のいたみ」、そして「絆のいたみ」の4つから構成されるが、医師として、このトータルな痛みにどう寄り添いケアしてされてきたのか、一緒に末期癌の患者さんのケアに取り組む看護師の方たちの役割の重要性、ケアの中での家族の関係の微妙な変化、そのようなことをたくさんお話くださいました。最後は、昨年の12月にご自身で看取られたお母様の事も。先生は、元気よくというか、パワフルにお話になるわけですが、その先生のお話の内容が心に沁みて、心の瘡蓋が剥がれてしまい不覚にも涙が出てきました。どうしても、自分の両親の看取りの時のことが脳裏に浮かんできてしまい、内藤先生のお話に重ね合わせてしまったからです。特に、10年前に末期の肺がんで亡くなった父の最期の時の様子が具体的に脳裏に浮かび上がってきました。

■そのほかにも、スイスで行われている安楽死のことについてもお話くださいました。この安楽死については、高橋卓志先生も一緒に現在の状況についてお話くださいました。とても難しい問題です。この日の講演会に参加されていたジャーナリストの萩尾信也さんは、個人主義、合理主義、プロテスタントの考え方が社会の根底に根付き、長い間議論を積み重ねてきたコーロッパに対して、それとは異なる日本の社会は果たして安楽死を受け止めることができるかどうかと問われました。とてもとても難しい問題です。萩尾さんは、最初は、安楽死と看取りを対極の対立と考えていたけれど、この2つは、人の最期の段階で、前者が死をサポートし後者が生をサポートするというアプローチ違いだけで対立しているものではないと思う…とも語られました。鋭いご指摘かなと思います。安楽死は、緩和ケアの究極にあるのではとも語られました。つまり、ヨーロッパでは、精一杯治療やケアをした上で、自己決定の象徴として安楽死を受け入れてきたのではないかとおっしゃるのです。以下は、高橋先生がご紹介くださった「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」です。

■内藤先生はどのようなお考えなのか。先生自身は、最後まで、自分の命を生ききることをサポートする、トータルな人の最期の痛みに寄り添うことを仕事にされています。そのようなご自身のお立場を、内藤先生は「命のコンシェルジュ」とも表現されていました。萩尾さんが述べられた、安楽死のような「死のサポート」と「命のコンシェルジュ」による「生のサポート」の関係、まだ私にはよくわかりません。自分自身は、現在のところ、この「死のサポート」ということを受け止められないように思います。

■さて、このようなことをいろいろ考えている時、たまたまfacebookで次のような動画を拝見することができました。この動画の村松静子さんは、「訪問看護制度がまだなかった昭和61年、勤めていた病院を辞め、自宅で最期を迎えたい人のために在宅看護研究センターを設立された方です。これまでに最期を看取った人は3000人以上にのぼるそうです。村松さんは、「心の声を聞くことが、看護には絶対必要」と語っておられます。これは内藤いづみ先生が講演でおっしゃったトータルな痛みな寄り添うことの重要性と通じることだと思います。内藤先生は、末期ガンに苦しむ患者さんたちに対する看護師のケアの力のことを強く語っておられました。村松さんは「自らが主として最期までゆく」「その人らしく生きぬく」、そのサボートをするのが在宅看護の役目だとおっしゃっています。

【追記】■「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」とも関連する記事です。難病の51才日本人女性が安楽死を選択するまで、彼女の言葉

『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

もぐりの学生(2)

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️先週は、「苦の現場に立たなければ発心することはできない」という先生のお話がずっと心の中に残っています。この授業に出席されている院生の方達は、全員が浄土真宗本願寺派のお若い僧侶か、これから僧侶になる方達です。高橋先生の授業を履修して、どのように受け止めていかれるのか、これからどのように僧侶として生きていくのか、その辺りのことが気になります。先生のお話では、履修期間の最後の方では院生たちにも変化が現れるとのこと。院生の皆さん、どんな感じになるんだろうと興味津々です。

◾️授業では、先生は「質問及びレスポンスペーパー」を院生の皆さんに配布されます。今日のレスポンスペーパーのテーマは、「伝統仏教の視られ方」です。1つめの質問は、「寺と一般の人々(檀信徒・門徒も含む)との付き合いは希薄になっていると思うか?」。2つめは、「寺は人々にとってどんな場所か?」。3つめは「どんな寺の活動(行事)を人々は期待すると思うか?」。4つめは「僧侶は死に直面した人々の支えになっているか?」。5つめは「具体的な支えとは」…このような質問を授業の初めにアンケート形式で院生の皆さんに書いてもらい、院生の皆さんが書かれた内容を手掛かりにしながら、授業は展開していきます。最後に、授業の感想や気付きを書いて、授業の最後に提出することになっています。私の個人的な感想で言えば、高橋先生が院生の皆さんに伝えたいことと、院生の皆さんが真宗の教義に基づき真面目に考えておられることのの間には、なにか乖離があるように思いました。この乖離も、授業が進むうちに変化していくのでしょうか。楽しみです。私にとって、この授業に出席することは、何か一種のFD活動のような気がしないでもありません。ありがたいことです。

◾️ところで先週は、教室にいて肌寒い感じがありました。いつになったら暖かくなるのか…という感じでした。ところが、この1週間でとても暖かくなりました。外を歩いていると、昼間は、「暖かい」を超えて「暑い」時もありました。年々春の期間が短くなっていくような感じがします。それはともかく、大宮キャンパスは、いつきても気持ちが良いです。そもそもの設計の根底にある思想に何か宗教的なことが込められているのだろうか…と、ふと思ったのですが、実際のところはどうなんでしょうね。

【追記】◾️「苦の現場に立たなければ発心することはできない」と高橋先生が院生の皆さんに繰り返し話されることを横で聞きながら、自分が修士課程の時のことを思い出しました。その時の指導教授である領家穰先生から、ことあるごとに「脇田、本気になれ!!」と叱られていたからです。「お前は、何のために社会学をやっているんや」ということでもあります。領家先生の「本気」と、高橋先生の「発心」とは、私の中ではどこか繋がるところがあります。

高齢者とまちづくり

■先ずは、左の写真から。昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフミーティング…という名の呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さんの皆さんです。一昨日は、そのうちの谷口さんと中平さんに再びお集まりいただき、人の終末「老→病→死」をシームレスに支えるために、医療と福祉と宗教が一体化した仕組みを地域づくりの中で生み出していくことはできないか…ということを課題にミーティングを行いました。福祉のプロである谷口郁美さんと宗教のプロである中平了吾さんのお二人と議論させていただき、いよいよプロジェクトも具体的な一歩を踏み出せるかな…という状況になってきました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のテーブルで、まずはガチで1時間半議論をしました(酒抜き)。そして、当然のように、その後は懇親です(酒あり)。お2人からは、実に有益なお話を伺うことができました。ありがとうございました。次は、彦根に現地で地域の皆さんもご参加いただく作戦会議を開催しようと思っています。

■2枚目の写真。こちらは昨日のものです。またまた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。「あんたには、『利やん』しかないのか」と呆れられるのかもしれませんが、正直のところ「利やん」しかありません。まあ、それはともかく、この日は、大津市の中央学区にある市民センターで、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース(社会共生実習・「地域エンバワねっと」)に関する、地元の皆さんとの定例の会議が開催されました。「大津エンパワねっとを進める会中央」です。この日は、地域の皆さんから興味深い提案がありました。地域で引きこもっていて高齢の男性を誘い出して、スーパーで一緒に買い物をして(スーパーで買い物をされたことがない…)、ちょっとした料理もできるようになっていただき…みんなでおつまみを作って飲み会をする「おつまみクラブ」という大津の街中でのプロジェクトの提案です。なんだか「楽しそう」ですね。これからの時代、地域における様々な活動には「楽しい」に加えて、心が満足する「嬉しい」や、胃袋が満足する「美味しい」も必要になってくると私個人は考えていますが、この「おつまみプロジェクト」はその3つの「しい」にぴったりの活動です。もちろん、これは基本的なアイデア、そしてアウトラインであって、ここに学生の皆さんが地域の皆さんと力を合わせて様々な知恵を付け加えて肉付けしていく必要があります。「大津エンパワねっと」を履修している学生の皆さんの挑戦が始まります。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私の場合、地域づくりの活動のスタートやアイデアを涵養してく上で、必要不可欠な場所なのかもしれません。

もぐりの学生

◾️今日から、堂々と「もぐりの学生」をさせていただくことになりました。学生なんて何十年ぶりでしょう。もぐっているのは、大宮キャンパスで開講されている実践真宗学研究科の「社会実践特殊研究(D)」です。この授業を担当されているのは高橋卓志先生。高橋先生には、2011年の春、東日本大震災の少し後に、社会学部で開いた小さな集会にご参加いただき、大変お世話になりました。そのようなつながりから、facebookでも投稿を拝見してきましたが、今回は先生に厚かましくも「先生の授業に遊びに行っても良いですか」と唐突にお尋ねしたのでした。高橋先生からは「どうぞお出かけください」とお許しをいただくことができました。

◾️大宮キャンパスに行くと、教室には11人ほどの大学院生がおられました。韓国から留学されている尼僧の方、そして私と同じ年配の一般市民の方以外は、見た目は普通の若者なのですが、ここは実践真宗学研究科ですから、当然のことながら、全員が浄土真宗の僧侶さんたちです。私自身は、他の学問分野の演習、しかも仏教の実践に関する研究に関する演習の「場」に居合わせた経験はなく、とても貴重な経験になりました。高橋先生のお話については、著作等を通してもそれなりに理解しているつもりですが、先生と若い僧侶の皆さんとのやりとり自体が、私にはいろんな面で勉強になりました。

◾️授業のある月曜日は、私は仕事を入れていません。先生のお話では、大学で教えるのはこれが最後…のようにもおっしゃっていました。高橋先生の授業で「もぐりの学生」ができるのも、これが最後かなと思うと、気合が入ります。さて、今日の授業の大きなテーマは、お寺の危機とは何か…ということでした。

・戒の問題。

・発心の問題。

・苦へのアプローチ。

・大量死・無縁死への認識。

・仏教に対する有用感の減少、見切り感の増大。

・いのちの定義の変化への対応。

◾️このような仏教を取り巻く現代社会状況が大きく変化しているのに、多くの僧侶はどれだけそのことを深く認識しているのか。実践真宗学研究科で学ぶ大学院生の皆さんに、高橋先生は、「苦の現場にいないと発心することができない」と直球のストレートで向かい合います。四苦抜苦という僧侶のミッションは、苦の現場を知らなければならない…。

◾️もう1つ、お寺の危機は、人口減少社会・多死社会と関係しています。団塊の世代の方達が、これから順番に亡くなっていくことになります(その次は、私の年代ですが)。大量の死者をどうしていくのか。国の政策では対応できない。「老→病→死」と移行していく「死んでいくプロセス」を、一貫してワンストッブでケアできるシステムを作らなければ、仏教はさらに大きなダメージを受けることになる。大変な時代です。私は、医療・福祉・宗教の分断をずっと気にしてきましたし、明後日も、滋賀の農村地域に、高橋先生の言葉で言えば「『死んでいくプロセス』を、一貫してワンストッブでケアできるシステム」を作っていくための準備の検討に関して話し合うことになっています。そのようなこともあり、高橋先生や、高橋先生と院生の皆さんとのやり取りから学ばせていただこうと思います。高橋先生の授業は前期だけですが、「もぐりの学生」を楽しもうと思います。