リストから漏れていたFくん

■昨日、facebookでFさんという方が友達申請してくださいました。とっても驚いたことに、私のゼミの出身だと伝えてくれました。「あれっ、Fくんって、いたかな〜」。思い出せませんでした。私は、ゼミ生の卒業論文のタイトルを一覧できるようにホームページで公開しています。ところが、Fくんの名前は思い出せないし、一覧にもありません。「Fくん、勘違いしているんでは…」と思って伝えたら、間違いなく私のゼミ出身だというのです。丁寧に確認をさせてもらいました。2008年の卒業、卒業論文は高速道路の問題、サークル活動は吹奏楽部でトランペット、就職先は…。ああ、思い出してきました。私のゼミの3期生でした。なんと、私が卒業論文のタイトル一覧に、Fくんの名前と卒論のタイトルを入れるのを忘れていたのでした…。これって、あかんやん。Fくん、ごめんなさい。Fくん以外にも、ごめんなさいな方がおられたりして。ああ、ショック。Fくんが「ネタにできます」って言っていたけど、その前に、投稿しておきます。

■卒業論文のリストは、こちらです。Fくんは、福富太一くん。ご本人もfacebookで伝えてくださいましたが、当時は、所属していた龍谷大学吹奏楽部に夢中で、ゼミのことについてはあまり関心がなかったとのこと。なるほど…です。そのような福富くんに、私はどのような指導をしたのか、ご本人によれば、私は「吹奏楽部だけでなく、学業でも自分のやり遂げたと自信を持てるもの(卒業論文)を残しなさい」と指導したようです。それは、今も変わらない龍谷大学で働き始めた時から一貫した考え方です。加えて、ゼミでは、「発表することの力」、たぶんプレゼン能力のことだと思いますが、評価したようです。こちらは、うっかりしていたわけですが、福富くんはきちんと記憶してくれていました。ありがとうございます。

■ということで、福富くんのお名前と卒業論文のタイトルをきちんと付け加えておきました。福富くん、本当に申し訳ありませんでした。福富くんと同様にリストに名前が入っていないという方はご連絡ください。

ハイブリッド型の演習「社会学入門演習」

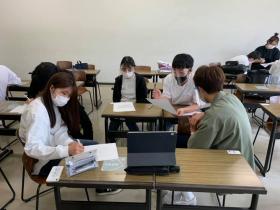

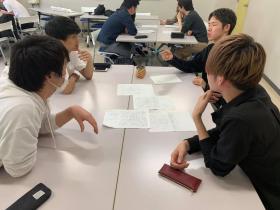

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日のグループワークのテーマは「素敵な大人になるために」です。履修している学生の皆さんは、まだ18歳か19歳かと思いますが、自分が30歳になったときに、どういう自分でありたいのか、そのことをディスカッションしながら考えてもらっています。大学4年間は長くていろんなことができそうですが、同時に、あっという間に過ぎ去ってしまうようにも思います。貴重な4年間です。

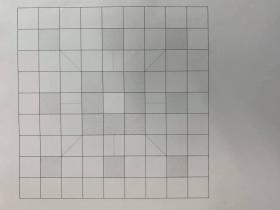

■ということで「素敵な大人になる」ためには、大学4年間で何をすれば良いのか…というテーマで、グループワークに分かれて意見交換してもらっています。そのために使っているのが81のマス目からなる「マンダラチャート」。30歳のときの将来の自分のことなんて、普段は考えていないようなので、お互い、良い刺激になっているようです。

今年度の「社会学入門演習」

■社会学部社会学科では、入学したばかりの新入生を対象に、社会学入門演習という授業が行われています。今年度、私が担当する学生たちは19名です。昨年度とは違って、今年度の新入生は入学式も行われ、ゼミ(演習)については対面式が維持されていますが、例年であれは、6月の1泊2日で出かける調査旅行は中止になりました。残念。仕方がありません。今は、グループワークをしながら、お互いのことを知ることに時間を使っています。

■今年度の入門演習の皆さん、なかなかしっかりしています。例年ですと、私が「皆さん、LINEやっていますか。この入門演習のLINEグループを作っても良いですか」と確認しをしてから、LINEグループを作るのですが、すでにある女子学生のリードで全員に連絡ができるグループを作ってあるというのです。びっくり。良い傾向ですね。「キャンパスで出会ったら、お互いに声を掛け合うよにしようね」と言っていますが、そういう心配をしなくても、良い関係が生まれているようです。問題は、私の方ですかね。マスクをしていることもあって、顔と名前を覚えるのにとっても時間がかかりそうです。学生の皆さん、すみません。

卒業生からのメール

■この春卒業したゼミ生からメールが届きました。銀行員になりました。メールでは、しっかりした決意を述べていました。あまり肩に力が入らないようにして、頑張って欲しいと思います。こういうメールは嬉しいですね。

脇田ゼミ1期生の桐原くんとの再会

■昨日は、夕方からは、大学の教員として素敵な時間を持つことができました。

■私が龍谷大学で働き始めたのは2004年になります。先日、一番最初のゼミの学生、脇田ゼミ1期生だった桐原 真介くんから31日に会いたいとの連絡が入りました。桐原くんは、長年タイに海外赴任していたのですが、最近帰国されたようで、そのようなこともあり連絡をくれたようです。嬉しいですね〜。桐原くんにはうまい具合に調整してもらって、夕方から会食をすることができました。また、桐原くんの長年の友人で、龍谷大学出身の卒業生も参加してくださることになりました。

■桐原くん以外は初対面でしたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。お3人は社会人になって15年目になるのだと思いますが、それぞれにキャリアを積まれて社会の中堅として活躍されています。そのことが、お話いただいた内容からもよく伝わってきました。また、私からは、私が大学で取り組んできた事業や、最近の龍谷大学の様子についてもお話しさせていただきました。

これまでは、それぞれのお仕事やご家庭のことに必死で、母校のことを考える余裕もなかったのだと思いますが、最近の大学の変化に驚いておられました。また、強い関心を持っていただけました。ぜひ、もう一度、母校とのつながりを強めていただければと思います。いろいろお話ができて嬉しかったですね。

■桐原くんは、大学に在学していた時代、いろんなことに取り組んでおられました。一番印象に残っているのは、アフリカのケニアに学校を作るため頑張っていたことでしょうか。私はあまり記憶がなかったのですが、これから卒論に集中して取り組むという4回生の後半に、アフリカに行ってくると言って驚かされました。もっとも、心配した卒論もきちんと提出しました。宝塚市でフィールドワークを行い、「まちづくり協議会と自治会」との相補的な関係について論じた卒論でした。地域社会学としては、大切な内容だったと思います。まだ、私の研究室に保管されています(卒業生全員の卒論が保管されています)。

■昨晩は、桐原くんたち卒業生の皆さんにお話を聞かせていただき、教員として大変嬉しく思いました。時々、同窓会に呼ばれることがありますが、今回のように、卒業生の皆さんと気楽にお会いしてお話をお聞きできればと思っています。

小さな同窓会

■先日、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、小さな同窓会が開かれました。私の大学院の授業に受けにきておられた社会人院生の皆さんとの同窓会です。写真のお2人が私の授業を受けにこられていたのは、もう14年ほど前のことになりますかね。NPOの理事長をされていた藤野さんが私の授業を履修しておられました。ある自治体の職員だった藤井さんも履修はされていませんが(いわゆるモグリ)で出席されていました。あの頃は、このお2人以外にも、いろんな社会人院生の方達が出入りしていてとても賑やかでした。この日は、藤井さんが龍谷大学瀬田キャンパスに用事があり、昔の懐かしい仲間と会いたいとのご要望もあり、急遽、同窓会(という名の飲み会)を開催することになりました。急遽…ということで、多くの皆さんのご都合がつきませんでした。残念です。とはいえ、この日、お二人の最近のお仕事やご活躍の様子を聞かせてもらいました。楽しい時間をありがとうございました。

【関連エントリー】■2年まえの同窓会の様子です。この時は、少し参加者は多めでした。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

前期最後の「社会学入門演習」

◼︎火曜日の午前中、「社会学入門演習」最後の日でした。4月に入学したばかりの新入生が前期に履修する必修のゼミです。この学年とはいろいろグループワークをやってきました。また、県内2ヶ所を1泊2日でフィールドワークもおこない、そのレポートも書いてもらいました。今日は、「自分を成長させるための夏休みの目標」について語ってもらいました。

◼︎ほとんどの学生の皆さんの年齢が18歳か19歳になります。「夏休みの目標」としては規則正しく生活する…というものが意外に多かったように思います。それから、料理ができるようにとか、お金の管理ができるようにとか、掃除をきちんとするとか、大人として自立していくための基本的な生活技術をきちんと身につけるという目標もありました。あと、知らない人ととも和やかに話せるように…という目標を掲げた人もけっこういました。

◼︎ひとつひとつは大したことはなくても、日々、積み重ねていくうちに、自分の中に小さな自信が生まれるかもしれません。そうそう、小説を10冊読むという学生さんもいました。年配の人ならば、「学生だから夏休みではなくても本を読むのは当たり前…」と思われるかもしれませんが、読書をしない今時の学生としては立派な目標だと思っています。「素敵な大人」になるために、夏休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

2019社会学入門演習「現地実習」

■6月7日(土)・8日(日)の両日、1回生を引率して「社会学入門演習」の現地実習で近江八幡へ行ってきました。私の母校、関西学院大学のキャンパスと校舎を設計したのはウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories、1880年10月28日 - 1964年5月7日)ですが、そのヴォーリズが世界の中心として位置付け活動した近江八幡で、ヴォーリズの設計した数々の建築をボランティアガイドの方に案内していただき、丁寧に解説していただくことができました。大満足です。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■大変有名なヴォーリズのことをここで詳しく説明することはしませんが、実業家としてキリスト教(プロテスタント)の普及に尽力しました。ネット上の記事になりますが、ヴォーリズと関係のあった医師の堀江宏さんが、ヴォーリズ(引用では、メレルさん)のことを次のように語っておられます。

当時、私の周囲を取り巻く環境に、レイマン運動と教会学校の充実がありました。メレルさんは牧師ではなく、レイマン(平信徒)でしたので、聖書を真正面から解き明かすということはせず、同じレイマンであった近江兄弟社社員と一緒にキリスト教伝道の種まきをされていました。具体的には子どもに神様の話をする日曜学校に力を入れておられました。

建築家や実業家として有名なメレルさんではありますが、来日された真の目的はまさにそこにあったと思います。

「お金は神様からの預かりもの」とおっしゃるメレルさんは、質素倹約を徹底し、事業で収益があがっても私欲のために使わず、社会へ還元することを、身をもって実践しておられました。

■私が参加した「ヴォーリズ建築観光推奨コース」では、まず「池田町洋風住宅街」を訪れ、外からですが、ダブルハウス、ウォーターハウス記念館、そして旧吉田悦蔵邸を見学しました。ガイドさんの説明からは、ヴォーリズの設計の特徴は、建物の外観よりも、そこに暮らす人びとのことを一番に優先して配慮した点にあることが理解できました。個人的に購入した「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展in近江八幡」という公式ガイドブックには、「依頼者の求めに応える奉仕の精神に貫かれたヴォーリズ建築の特質」、「ヴォーリズの隣人愛の精神が全ての建築物に込められている」という説明がありました。冒頭で述べたように、私の母校・関西学院大学もヴォリーズの設計ですが、今から40年前、学生として在籍していた当時は、その建築の特徴に注意を向けることはあまりありませんでした。まあ、若い時はそんな感じかもしれませんね。もし、母校をゆっくり訪問するチャンスがあれば、校舎のデザインの中にヴォーリズの精神を確認してみようと思います。

■少し、写真についても説明しておきましょう。ガイドさんがレンガ塀の前で説明をしてくださっています。レンガをみてください。ひとつひとつが膨らんでいます。これは焼き損じたレンガです。当時は手焼きでレンガを作っていたため、空気が入ると膨らんで歪なレンガができるのです。ヴォーリズはそのようなレンガを建築材料として再利用・活用していたのです。味わいのある、独特の雰囲気がありますね。「池田町洋風住宅街」の後は、龍谷大学からやってきたということで、本願寺八幡別院にも参拝しました。そして朝鮮人街道を通って、最後は「旧八幡郵便局舎」を訪ねました。1921年から1960年まで郵便局の局舎として使われていた建物です。現在は竣工当時に復元されています。現在は、特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会の事務所があり、様々なイベントの多目的スペースとしても利用されているようです。建物の2階はかつて電話交換室でしたが、現在はギャラリーになっています。イーゼルにヴォーリズやヴォーリズ夫妻の写真が飾ってありました。大変印象深い写真です。

■ボランティアガイドの皆さんにお別れてした後は、班ごとの自由行動にしました。ということで、私は八幡掘を見学して、八幡山に登ってみることにしました。登るといってもロープーウェイを使ってです。標高271.9mですので、あっというまに頂上に到着しました。頂上には、かつては近江八幡という城下町を建設した豊臣秀次の城がありました。現在は、石垣のみ残っています。この秀次ですが、豊臣秀吉の姉であるともの子どもです。秀吉の養子となりましたが、秀吉に実子である秀頼が生まれたことから後継者争いになり、秀吉から切腹を命ぜられました。そのような悲しい歴史があるのですが、今回は、そのような歴史を訪ねるというよりも、この八幡山から琵琶湖や内湖である西の湖、そして近江八幡の街を確認したかったのです。素敵な風景でした。

3回生(脇田ゼミ13期生)のコンパ

◼︎火曜日の4限は3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今週は、「この本のここがすごい!」というグループワークを開催しましたが、引き続き、その勢いでゼミのコンパを開催しました。最近の言い方だと「飲み会」というのでしょうかね。JR瀬田駅前の居酒屋で盛り上がりました。写真は、記念写真です。学生たちに指示したわけではありませんし、特に相談したわけでもありませんが、学生たちは両手で「脇田」の頭文字の「W」を表現しています。春からグループワークを繰り返してきたせいでしょうか、全員が、お互いに話のできる関係になってきました。良い雰囲気です。お互いに支え合いつつ、良い卒業論文の完成を目指しましょう。

◼︎こちらは、2007年春に卒業した脇田ゼミの2期生とのコンパで撮った写真です。おそらく撮影したのは、卒論発表会を終えた後かな。2007年の2月です。この学生たちも13期生のゼミ生たちと同じく、「脇田」の頭文字の「W」を両手で表現しています。偶然だけど面白いな。ちなみに、「T」をしている写真もあります。この学年では、卒論の研究を進めるための指導をした際に、亡くなった環境社会学者・舩橋晴俊先生が提唱された「T字型研究戦略」を詳しく説明しました。何度も説明してきたので、相当印象に残ったのでしょう。「W」の後は「T」になりました。

「社会学入門演習」と「社会学演習IA」

◾️昨日の午前中、2限は1回生の「社会学入門演習」でした。今日は、図書館の職員の皆さんに、図書館での書籍や論文の検索、データベースの使い方等について講義をしていただいた後、図書館ツアーを行いました。図書館、「使い倒して」ください!皆さんの授業料で運営されているのですから。

◾️午後の4限は「社会学演習IA」、3回生のゼミです。宿題で「卒論と就活をどう両立させるか」というテーマで「マンダラシート」を書いてきてもらいました。今日は、それぞれのマンダラシートを見せ合って、自分には無い発想に「気づく」、人の優れたことを「褒める」、そのようなグループワークを行なっています。グループワークは、いわゆる「ワールドカフェ」のスタイルで進めています。こうやってグループワークを積み重ねる中で、お互いの距離もかなり縮まってきました。もうじき、「飲み会」(昔は、コンパと言いましたが…)も実現しそうです。

◾️午後の4限は「社会学演習IA」、3回生のゼミです。宿題で「卒論と就活をどう両立させるか」というテーマで「マンダラシート」を書いてきてもらいました。今日は、それぞれのマンダラシートを見せ合って、自分には無い発想に「気づく」、人の優れたことを「褒める」、そのようなグループワークを行なっています。グループワークは、いわゆる「ワールドカフェ」のスタイルで進めています。こうやってグループワークを積み重ねる中で、お互いの距離もかなり縮まってきました。もうじき、「飲み会」(昔は、コンパと言いましたが…)も実現しそうです。

◾️来週は創立記念日で授業がありませんが、再来週のゼミでは「○○くん/さんのマンダラシートのここがスゴイ!」というレポートを持参してもらい、簡単なグループワークをさらに行います。そして、私のゼミ特有の方法ですが、「卒論カード」と面談について、そして、「書評 この本のここがスゴイ!」というグループワークに移ります。