2022年度基礎ゼミナール

■火曜日の1講時は、「基礎ゼミナール」です。2年生全員が4セメスター目に受講することになつています。シラバスに掲載されているこの授業の概要は以下の通りです。担当教員が誰であるかにかかわらず、全ての「基礎ゼミナール」ではこの概要に従って演習が実施されます。

大学における授業には、大きく分けると、講義・演習(ゼミナール)・実習という3つの形式がある。このうち演習は、大学での学修・研究にとって最も重要な授業形式だといえる。この形式においては、受講学生の1人(場合によっては数人)が研究発表をし、それをめぐって学生および教員が質疑応答や議論を展開する。このような形式の活動は、専門的な学問研究の世界においてのみならず、就職試験や、社会人になってからの会議・企画・運営などさまざまな場においても行われる。

このような演習形式の議論空間において、参加者は2つの能力を求められる。ひとつは、研究発表者として、資料や情報の探索を通して自分の関心のある研究テーマを育成し、そのテーマについての知識を深め、その成果を分かりやすく伝えることである。またもうひとつは、議論空間への参加者として、研究発表されたテーマを軸とした議論(質疑応答)を活発に行い、それを通して互いの知的関心を高め合うことである。

この授業では、担当教員のもとに、個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験することによって、3年次以降の演習受講に必要な基礎的素養を培う。

■この概要からもわかるように、3年生からの社会学演習に先立って、演習にスムースに移行できるように、「事前の準備(経験)をしておこう」というのが、この基礎ゼミナールのねらいになります。社会学部社会学科の学生さんたちの場合は、入学したての1 セメスターには「社会学入門演習」という演習があります。その後は、2年生後期の4セメスター目にあるこの「基礎ゼミナール」まで演習がありません。この「基礎ゼミナール」が終わる頃には、どのゼミを選択するのかを選択しなくてはならなくなります。決められた書類に、希望するゼミを第一希望から第七希望まで書かなければなりません。特に、第一希望と第二希望のゼミについては、志望理由を書くことになっています。これは個人的な意見ですが、「自分は何を研究したいのか」がはっきりしないままに、ゼミの選択をしなくてはいけなくなっています。

■今日の「基礎ゼミナール」で、「すでに自分が研究したいテーマは決まっていますか」と尋ねてみました。すると、手を挙げた人は1人だけでした。ほとんどの方達は、自分はどのようなことに関心があるのか、どのようなことを研究したいのか、何故そのような研究をしたいのか…、その辺りのことが曖昧なまま、あるいは空白だというのです。1セメスターの「社会学入門演習」から4セメスターの「基礎ゼミナールまで、講義を受講して単位は取得してきたけれど、自分の研究テーマについて考えたり、友人と議論したり、教員に相談をしたりと、そういった経験をしないまま現在に至っているからです。

■もっといえば、単位を取得すること自体が目的となってしまい、研究を行う上での核となる動機付けのようなものが、自分自身の中に築けていないからなのではないかとも思います。これは、とても困ったことだと思います。しかし、だからといって、学生の皆さんの自己責任だというわけにもいきません。問題は、そういった実態に寄り添うような形で、今の若者に必要なカリキュラムが作られていないということにあるのだと思います。これは、個人的な意見です。「基礎ゼミナール」の概要に書かれている、「個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験する」ことももちろん大切なわけですが、そういったテクニック以前に、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて、自分自身との対話を行うこと、そして友人や教員と対話を行うことが必要なのではないかと思うのです。社会学部は2025年に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することから、改組と新たなカリキュラムの構築に取り組んでいる最中ですが、「学生に教える」ことをベースにした旧来型のカリキュラムではなく、「学生が自らの学びを築く」ことを支援するカリキュラムであってほしいと思います。

■というわけで、私が担当する「基礎ゼミナール」では、シラバスの概要に書かれていることを大切にしながらも、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて「自分自身と対話を行う」ことに重点を置いた授業にしていこうと思っています。

作田祥介くんとの再会

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■ずいぶん昔に、私の大学院のゼミにモグリ院生で来ていた作田祥介くんが、徳島県の神山町から会いに来てくれました。京都に来る予定があったらしく、そのついでに会いたいと大津までやってきてくれたのでした。一昨日の晩、作田くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で夕食をとりました。作田くんとの出会いについては、このブログの記事をお読みいただければと思います。

■作田くん、以前は、東京の「青山ブックセンター」に勤務されていましたが、その後は徳島に移って「一般社団法人神山つなぐ公社」に勤務されていました。現在は、フリーランスの立場で地域づくりの活動に取り組まれています。「大切なことだな〜」と共感する素敵なお話しをたくさん聞かせていただきました。ありがとう。頑張っていますね。話を聞いていて楽しかったな。作田くんの活動の拠点になっている神山町に、ますます行ってみたくなりました。また、作田くんと会ったことを、共通の知り合い(長谷川くん、遠藤くん、末松くん)にfacebookのメッセンジャーで知らせてみました。作田くんと同級生の皆さんです。彼らが、作田くんとの出会いを作ってくれたのでした。彼らともずっと会っていませんね。ということで、今度は彼らも一緒に「呑もう」ということになりました。楽しみです。

■2枚目の写真ですけど、作田くんが私のゼミにやってきていた頃のものです。2007年に、社会人院生の皆さんと一緒に「利やん」で宴会をした時のものです。おそらく、作田くんが京都大学大学院で修士号の学位を取得したお祝いかな。この時も、焼酎の一升瓶をキープしたので、記念に写真を撮ったわけなんです。写真を見ると、作田くんはあまり変わっていませんが、私は、15年間でずいぶん変化して完全に老人になってしまいました。ちなみに、一昨日の晩も、新しい一升瓶をキープすることができました。良いタイミングでした。ということで、1枚目の写真が一升瓶にぶら下がることになります。

「総合的な探究の時間」と卒論の研究テーマの絞り込み

■7月28・29日、8月1日の3日間で、3回生ゼミの夏期集中面談を行います。対面式は難しいので、zoomを使った面談にします。今年は、ゼミ生の人数がすなくなめで12人です。1人30程度、面談を行なってもらいます。面談の目的ですが、卒業論文のテーマを明確にしていくことにあります。まだ焦点化…というレベルにまではいかないと思いますが、少なくとも今よりもう少し絞り込んでいきます。

■本当は、3回生になってゼミに所属する以前に、一定程度、自分が関心のあるテーマに絞り込みをかけて、その関心をもとにどのゼミに所属するのかを考えて欲しいと思っています。しかし、私見では、現在の社会学部社会学科のカリキュラムは、そのような問題関心の絞り込みに相応しい形にはなっていないように思います。問題意識が曖昧なまま、ゼミの所属を決めて、ゼミに入ってから、自分は何を研究するのかを考える…そういうパターンの人が多いのではないかと思います。しかも、1回生の入門ゼミ(「社会学入門演習」)は1セメスター(1年次前期)に開講されますが、その次の演習(「基礎演習」)は4セメスターに開講されることになります。ほぼ1年間、演習形式の授業を受けないことになります。本当は、この1年間で自分自身の問題関心を絞り込んでいって欲しいのですが、それは各自に任させることになります。各自で履修登録をした授業を受けながら、そのような問題意識の絞り込みをやっていける人は良いのですが、そうでない人は(こちらが圧倒的に多数派)、状況に流されるままにゼミに所属してしまうことなります。これは、個人的な見解ですが。これは大変困ったことだと思うのです。

■さらに、個人的な見解を付け加えれば、大学に入学する以前から、つまり高大連携事業の段階から、実質的なカリキュラムは始まっているべきかとも思います。高校では、2022年度より「総合的な探究の時間」に取り組むことになっています。この「総合的な探究の時間」という授業では、これまでの知識習得型ではなく、生徒の皆さん自身が疑問や関心を持ったテーマについて探究すべき具体的な課題を設定し、調査や実験、プレゼンテーションを行っていくことが求められているといいます。大学のカリキュラムも、このような新たな「総合的な探究の時間」を経験した人たちは、大学の授業において何を期待するのでしょうか。本当は、その辺りのことを、高大連携事業の中で考え、新たな事業に取り組んでいくべきなのでしょうね。もし、このような「総合的な探求の時間」と大学の高大連携事業がうまくつながるようになると、その後に続くカリキュラムはどうしていくべきなのでしょうか。その辺りの見通しも、きちんと立てておく必要があります。

■社会学部は、2025年度に深草キャンパスに移転します。組織も改組して、新たなカリキュラムで出発します。現在、そのカリキュラムを具体化していく作業に(私よりも)若い教員の皆さんを中心に取り組んでいただいているわけですが、ここに書いたようなことについてもしっかりご認識いただきたいと思っています。時間をかけて、入学前から(0年次から)、少しずつ無理なく自分の問題意識を絞り込んでいくことができると思うのです。

前期最後のゼミ

■今日は、2限が1回生の「社会学入門演習」、4限が3回生の「社会学演習IA」でした。それぞれの前期最後のゼミになります。両方ともひと通りやるべきことを済ませてきたので、今日は、学生の皆さんにいろいろ話を聞かせてもらうことにしました。ゼミ生、お互いにとっても、良い刺激になるのではないかと思っています。

■1回生の入門演習では、大学に入学して約4ヶ月が経過して、今何を思っているのか、どんなことを感じているのか語ってもらいました。大学の中で、あるいは学外で、いろんな活動や取り組みをしながら少しずつ経験を積み重ねている人がいる一方で、自宅と大学を往復しているだけで終わってしまったという人もいました。アルバイトをしてみたいのだけど、アルバイトを募集しているところに電話をすること自体が、ドキドキしてなかなかできない…という人もいました。笑顔のまま黙っていましたが、内心では「可愛らしい〜」と思いました。私が担当したクラスの中だけでも、いろんな大学1回生がいます。こういうのは慣れですから、頑張ってトライしてみてほしいです。それぞれ、「自分が理想とする素敵な大人」になれるように、いろんな経験を積み重ねていってほしいと思います。

■3回生のゼミでは、夏期休暇中の予定について聞いてみました。多くのゼミ生がインターンシップに参加する予定になっていたり、現在、申し込みをして結果待ちという感じでした。インターンシップの間に、社会調査実習に取り組み、卒論の研究に取り組み、アルバイトをして、旅行をして、家が農家なので稲刈りの手伝いをして…と、それぞれに多忙な夏期休暇になりそうです。まあ、その一方で、アルバイトだけで何も予定がありません…という人もいました。

■まあ、人それぞれなのですが、それでも、自分が学生だった時代とは全然違っているなあと思ってしまいます。私は大学院に進学したので、具体的な就職活動というものをした経験がなく偉そうなことは言えないのですが、今の学生の皆さんたちと比較すると、当時の学生はもっとのんびりしていました。当時の学生が怠けていたというよりも、それが普通の時代だったのです。

■当時のことですが、社会は少しずつよくなるはずだ…と信じることができました。経済も発展していました。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という本が売れて、日本人が日本の社会に自信を持つことのできた時代でした。これから、「VUCA時代」を生きていかねばならないと言われているZ世代の学生の皆さんには、信じてもらえないと思いますが。

経済産業省「未来人材ビジョン」について。

未来人材ビジョン

■これって、どうなんでしょうね〜。ちょっと嫌だな〜。いろいろ刺激にはなると思いますが、このまま鵜呑みにするわけにはいかないなあ。大学までの学びは、特に大学の学びについて言えば、企業経営や日本の経済のためだけにあるわけじゃないので。でも、これ、経済産業省の本音なんでしょうね。そこは理解できます。

蜂蜜スイーツの差し入れ

■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。

■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。

■先日、瀬田キャンパスにある「Steamコモンズ」で開催された「Market Place」で蜂蜜が販売され、その蜂蜜を、遊びに来てくれたゼミ生にプレゼントしました。彼はスイーツ作りが趣味とその場で教えてくれたものですから、ぜひ龍大の蜂蜜を使ってスイーツ作って欲しかったのです。まあ、そのようなこともあって、今日は、その龍大の蜂蜜をつかってお菓子を作ってきてくれたのです。非常にしっとりして美味しかったです!! ありがとう。しかもみんなに食べてもらおうと、爪楊枝まで持参してくれていました。やるな〜。

■秋には、農学部の古本先生と先生の研究室のゼミ生のコラボで、社会学部の教員である私や私が指導で関わっている学生とで、「蜂蜜とジャム」のイベントを開催します。その時に、ぜひまた蜂蜜を使ったスイーツを提供もらいたいなあと思っています。また、相談をしてみます。

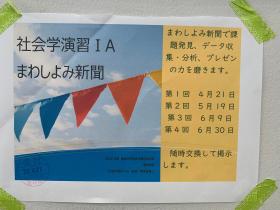

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(3)

■3年生のゼミ「社会学演習IA」で「まわしよみ」新聞に取り組みました。完成しました〜。来週はできあがった「まわしよみ新聞」をもとに、みんなでディスカッションを行います。そして、次のグループワークに進みます。今年も「まわしよみ新聞」のお世話になりました。この「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さん、ありがとうございました。

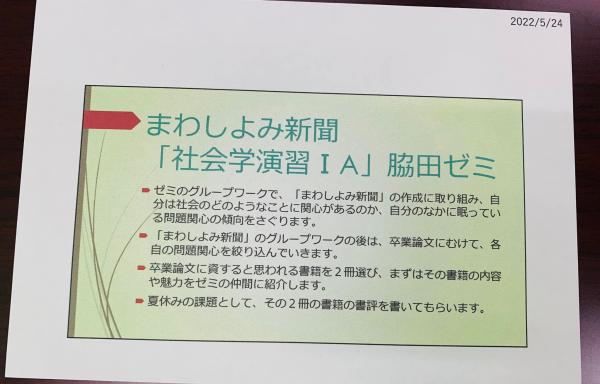

■この「まわしよみ新聞」のゼミの中での位置づけですが、以下のとおりです。

●ゼミのグループワークで、「まわしよみ新聞」の作成に取り組み、自分は社会

のどのようなことに関心があるのか、自分のなかに眠っている問題関心の傾

向をさぐります。●「まわしよみ新聞」のグループワークの後は、卒業論文にむけて、各自の問題

関心を絞り込んでいきます。●卒業論文に資すると思われる書籍を2冊選び、まずはその書籍の内容や魅

力をゼミの仲間に紹介します。●夏休みの課題として、その2冊の書籍の書評を書いてもらいます。

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(2)

■火曜日の4限は「社会学演習IA」です。先週に続き「まわしよみ新聞」でグループワークを行いました。それぞれが切り抜いた新聞記事について、説明して、語り合う…ということをやってもらっています。毎年、3年生から始まる「社会学演習」で、この「まわしよみ新聞」を活用させてもらっています。「まわしよみ新聞」の「効能」についてですが、一番思うことは、知り合いがほとんどいない新しいゼミで、お互いに親しくなることができるということです。今年度は、ゼミ生の人数が少ないので、全員がお互いに話をすることができます。コロナ禍でゼミの親睦を深めるコンパや飲み会等ができなくなってから、とうとう3年目に突入することになりました。随分前のことですが、東北の岩手県にグリーンツーリズムの勉強と称してゼミ旅行をしたこともありましたが、そのようなゼミ旅行も、もちろんできません。ですから、ゼミの活動の中に、親睦を深くめるための機会を設ける必要があるわけです。

■もうひとつの「効能」ですが、じっくり読んでみる体験そのものということになります。学生の皆さんは、自宅で新聞をとっていても、普段は全く読むことがない人がほとんどです。以前の投稿にも引用しましたが、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんは、次のように説明されています。

新聞は「ガチャ」なところがあって。紙面を開くまで、どんな記事が掲載されているのか?よくわからない…という「福袋型メディア」です。

「知りたいことを知る」には非効率的ですが(それは検索型メディアのネットなどで調べたらいい)「ガチャ」「福袋」だからでこそ「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会う可能性がでてくる。新聞の可能性と面白さはそこでしょう。セレンディップなメディアであるということ。

ネットにはネットの良さ(ダメなとこ)があり、新聞には新聞の良さ(ダメなとこ)がある。そういうメディア特性を知ることは情報化社会、情報文明の時代には非常に重要かつ必須のスキルではないかと思います。

■「セレンディップ」とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見することと言われています。「ガチャ」なメディアである新聞を読むと、予想もしない素敵な出会いや発見があるわけです。スマホやパソコンを使った検索型メディアでは、そのような出会いはあまりありません。自分の関心のある情報についてはそれでも良いのですが、それはたまたまその時の自分が関心を持っているだけで、もっと意識の深いところでは、別のところに関心を持っているのかもしれません。でも、それは自分自身ではわかりません。でも、「まわしよみ新聞」では、「これは面白い(興味深い)記事だな」と思って記事を切り抜き、ゼミの仲間に「この記事のどこが面白いのか(興味深いのか)」ということをしっかり説明します。言語化することで、自分の中に眠っていた問題関心の傾向を自覚することができるのではないかということです。「自分はいったいどういう事柄に関心があるのか」、「自分はどういう問題や現象がとても気になるのか」、あらためてじっくり自分自身と向き合うきっかけを「まわしよみ新聞」が与えてくれるように思うのです。

■このような「まわしよみ新聞」での体験の後に、私のゼミでは自分の問題関心をさらに絞り込んでいく作業をしてもらいます。「まわしよみ新聞」で切り抜いた記事に関係しても関係しなくても良いのですが、自ら調査をしていくためにテーマの絞り込みをしていきます。卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んでもらい、その本をお互いに紹介し合うグループワーク、そして書評を執筆することに取り組んでもらいます。ただし、ゼミの時間は限られています。現在のカリキュラムでは、卒業までに2年間しかありません。本当は、大学に入学した初年次の段階から、学生が自らの学びを構築していくために、「まわしよみ新聞」のようなやり方も含めて、「自分の心の井戸を深く掘り下げていく」ような作業をしなくてはいけないと思うのです。

猪瀬ゼミの「まわしよみ新聞」

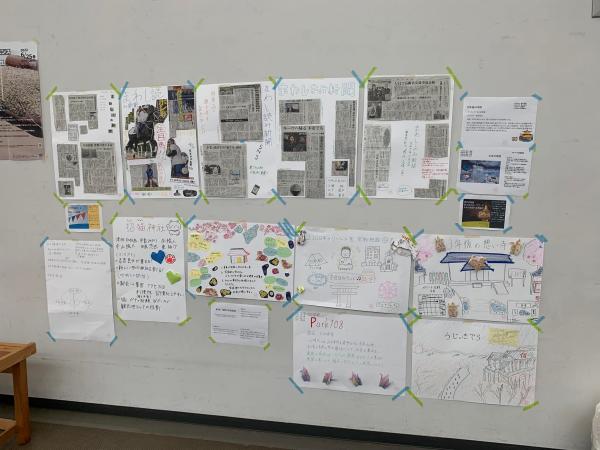

■瀬田キャンパスの6号館の壁に「まわしよみ新聞」に掲示されました。私のゼミでも「まわしよみ新聞」を取り組んでいますが、社会学部社会学科の猪瀬ゼミでも毎年取り組まれています。そして、こうやって6号館の壁に、「壁新聞」のように掲示されています。これから4回に分けて順番に掲示していかれるようです。どれだけの人が足を止めて眺めているのかわかりませんが、私はじっくり拝見させていただいています。

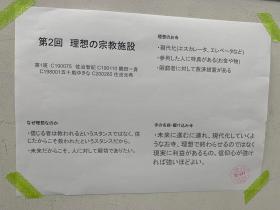

■もうひとつは、何の授業でしょうか。やはり壁新聞ですが、タイトルは「理想の宗教施設」になっています。猪瀬優理先生のご専門は宗教社会学なのです。ひとつひとつ拝見していくと、学生の皆さんの宗教観や死生観がうっすら見えてくるような気がします。おそらく、猪瀬先生のご研究にも、ヒントを提供しているのでしょうね。

■こちらは、7年前の脇田ゼミでの「まわしよみ新聞」です。この学年は、2017年の春に卒業されています。社会人になって5年目ですか。頑張って働いているかな。

■ところで、ゼミで今年も「まわしよみ新聞」を実施していることを投稿したところ、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんからコメントをいただくことができました。以下は、そのコメントです。

新聞は「ガチャ」なところがあって。紙面を開くまで、どんな記事が掲載されているのか?よくわからない…という「福袋型メディア」です。

「知りたいことを知る」には非効率的ですが(それは検索型メディアのネットなどで調べたらいい)「ガチャ」「福袋」だからでこそ「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会う可能性がでてくる。新聞の可能性と面白さはそこでしょう。セレンディップなメディアであるということ。

ネットにはネットの良さ(ダメなとこ)があり、新聞には新聞の良さ(ダメなとこ)がある。そういうメディア特性を知ることは情報化社会、情報文明の時代には非常に重要かつ必須のスキルではないかと思います。

■「ガチャ」って、カプセルトイのことですね。wikipediaの説明ですが、「小型自動販売機の一種で、硬貨を入れ回転式レバーを回すとカプセル入りの玩具などが出てくるもの、またその取り出した玩具」のことになります。開けてみるまでは、何があるのかわからないわけです。陸奥さんは、そのガチャと呼ばれるカプセルトイと新聞は似ていると言っておられます。なるほど。確かに、ネットの検索型メディアとは違って、「予想外の記事」「想定外のニュース」「未知の世界観」に出会うことになります。そこに魅力があります。そこに価値があります。これまで自分が知らなかった世界が目の前に広がっているような感じがするのです。

■新聞だけでなく、大学での「学び」についても、このような広がりがあります。陸奥さんの表現で言えば、「セレンディップ」ということになります。「セレンディップ」とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見することと言われています。大学に入る前には考えていなかった、新しい知の世界に出会う、予想外の知の世界に出会う、そのことにこそ大学での「学び」の魅力があるのだと思います。それは、自動車の免許を所得するために自動車学校で勉強したり実技を身につけたりするのとは違っています。自動車学校のゴールは、免許を取得して安全運転ができるようになることの1点にありますが、大学の「学び」はその人ごとに違う「学び」があるはずです。その「学び」を積み上げていくのは、知の世界を広げていくのは自分自身でなければなりません。大学の教員は、その積み上げていくことを手助けはしてくれますが、あくまで積み上げるのは自分自身なのです。そうでないといけないと思っています。

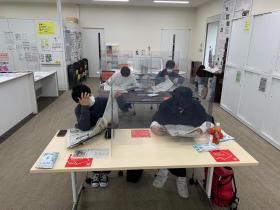

「社会学演習IA」で「まわしよみ新聞」(1)

■今年も「まわしよみ新聞」の季節がやってきました。今日と来週、この「まわしよみ新聞」に取り組みます。

■取り組んでいるのは3回生の「社会学演習IA」の皆さんです。普段、新聞を読むことないそうですが、興味深そうに新聞を読んで、切り抜きしています。そうです、新聞って面白いんです。

■この作業の後に、なぜこの記事を切り抜いたのか、グループごとに語り合ってもらいます。なぜ切り抜いたのか、個々人のセンスが問われることになります。また、この4月から新しくゼミの仲間になったわけですが、この「まわしよみ新聞」でお互いを知ることになります。そして、それぞれの社会への関心の持ち方を語ることが、結果として、お互いにとっての良い知的に刺激にもなります。

■「まわしよみ新聞」の発案者は陸奥 賢さんです。今年も、お世話になっています。ありがとうござます。