京都で春の予感

■今日は、『ソシオロジ』という社会学の専門雑誌の編集委員会がありました。編集委員の任期は4年間なのですが、今日が最後の編集委員会でした。編集委員会は、年に3回ほどですが、1回につき投稿論文を5〜6本、査読しなくてはいけません(A42枚ほどのコメントを書いて学術雑誌への掲載の可否を判断する)。また、他の編集委員と論文の掲載にあたって議論をすることになります。そういう意味で、なかなかハードな仕事でした。

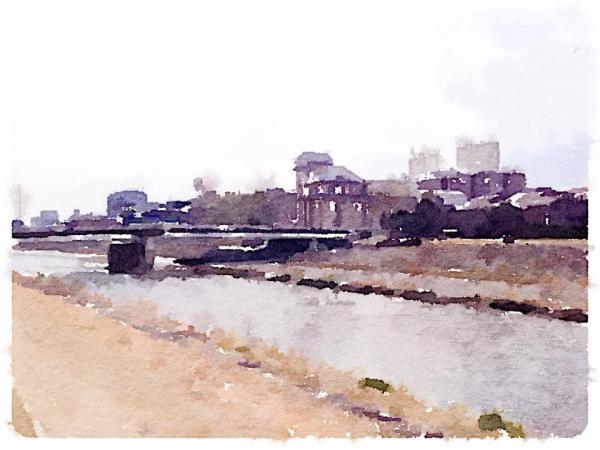

■いつも編集委員会は、京都大学医学部の同窓会館である芝蘭会館別館で開催されてきました。最寄りの駅は、京阪電鉄の神宮丸太町駅です。地下の駅から地上に出たとき、「そうだ、iPhone5のアプリWaterlogueで京都の風景を撮ってみよう」と思ったのでした。昨日、ダウンロードしたばかりのアプリです。そのアプリで風景を撮って水彩画風に加工したのが上の画像です。どうです、なかなか素敵ですよね〜。神宮丸太町駅から地上に出ると、目の前に鴨川が流れています。今日はとても暖かい日でしたが、その雰囲気が水彩画風に加工した画像でも「春の予感」として感じられるでしょうか。

Waterlogue

■facebookで妹が素敵な水彩画をアップしていました。妹はグラフィックデザイナーなので、ひょっとして彼女が描いたのかな…と思って聞いたところ(facebookのコメント欄で…)、iPhoneアプリで撮影した写真を加工したものなのです。このアプリ、「Waterlogue」といいます。カスタマーレビューをみると…

写真を水彩画風にするフィルターは、滲みすぎて細部がなくなってしまうものが多い中で、きれいに輪郭が取られ、さらに、水彩画ならではの余白・塗り残しの味わいがきれいに出ます。

使っていてうれしくなるアプリです。水彩画風に加工するソフトは数多くあるものの、輪郭抽出とにじみ効果がとても自然で美しい。

Photoshop等の各種フィルタを駆使してもとてもここまで出来るものではない。

ぜひ、MacOSXで高解像度の画像を加工するときに使いたいので、AppStoreから買えるようにして欲しいと切に願います。画像の仕上がりもですが、『複数用意されたテンプレート』、『微調整のオプション』など作り込まれていることにも満足感があります。

なにより変換中の演出が秀逸で、待たされている感を払拭してくれています。

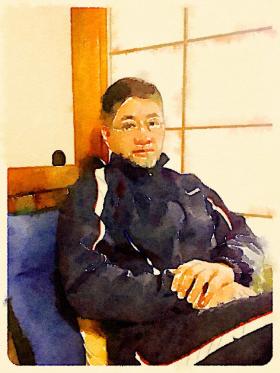

■ということで、さっそく自画像を作成してみました。左が「自宅のリビングでくつろぐ私」。右はその写真をもとに加工したものです。いや〜、いいですね〜、このアプリ。この「〜私」っというのは…。ひさしぶりに、自宅で休養することができたものですから、どうかご容赦を。明日から、いろんな風景も、水彩画風に加工して楽しんでみたいと思います。

守山市健康なまちづくりプロジェクト

■龍谷大学社会学部には、現在のところ、4つの学科があります。社会学科、コミュニティマネジメント学科、地域福祉学科、臨床福祉学科です。龍大社会学部は「現場主義」を理念にかかげて、地域社会との連携に非常に力を入れています。私が担当している「大津エンパワねっと」も、そのような理念にもとづいて企画された教育プログラムです。「大津エンパワねっと」は4学科により共同運営されています。しかし、あまりこのブログでは紹介してきませんでしたが、個々の学科のなかでも地域連携に重点を置いた実習に積極的に取り組んでいます。

■今回ご紹介するのは、コミュニティマネジメント学科の「守山市健康なまちづくりプロジェクト」です。井上辰樹先生が担当されています。井上先生は、継続的に、守山市で「ストックウォーキング教室」を開催されきました。私はよく知らなかったのですが、調べてくると、このストックウォーキング、いろんな効果があるようですね。

・普段用いない上肢の筋を活性化させ、心肺機能に より大きな刺激を与える。

・肩こりや四十肩等も予防できる可能性がある。

・ストックを用いて歩くと歩幅が広くなり、下腿の筋力も増強できる。

・歩行姿勢が矯正される。正しい姿勢を維持する ことにも効果がある。

■この「守山市健康なまちづくりプロジェクト」では、「町おこしと共に高齢者の生活習慣病の克服」を目標にされています。地域スポーツには、地域の皆さんの関係を強化する可能性があります。この記事のなかには、次のような記述もあります。「この教室は歩くこと以上に、孫よりも若い子たちと話することが、とても楽しみで毎回参加しています、という声も聞かれました」。もっと他の学科の取り組みに注目していかねばなりませんね。

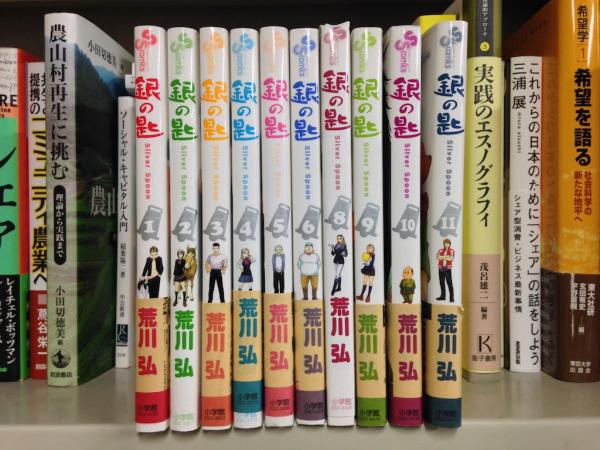

マンガ『銀の匙』

■「銀の匙」といえば、私たちのような年代の者にとっては、中勘助の小説がすぐに頭に浮かんできます。読んでいなくても、大学受験の現代国語の知識(文学史)として知っている人が多いと思います。その『銀の匙』について、少し前のことになりますが、別の「銀の匙」があることを教えてもらいました。私が学生と一緒に「北船路米づくり研究会」の活動をしているからでしょうか、ある方が(どなたがったか…忘れてしまいましたが…)、「そんなに農業に関心があるのならば、ぜひ、この漫画も読んでみたほうがよい」と勧めてくださいました。それが、この荒川弘の『銀の匙』という漫画です。

■「荒川弘」という作者の名前を、最初は、「あらかわ・ひろし」と読んでしまっていました。男性の漫画家だと勝手に思っていました。しかし、「あらかわ・ひろむ」という女性の漫画家であることを、またまた、ある方からご指摘をいただき知りました(どなたがったか…忘れてしまいましたが…)。この漫画『銀の匙』は、北海道出身で、酪農家に生まれ、農業高校を卒業された荒川さんの経験をもとにしているといわれています。大蝦夷農業高等学校を舞台にした「汗と涙と家畜の酪農青春グラフィティ!!」…なのだそうです。農業とはどういう営みなのかを知る上で、非常に考えさせられる内容です。学生の皆さんにもお勧めします。

■この『銀の匙』ですが、アニメにもなっていますし、近々、映画としても公開されるようですね。

カフェ&バー「週間マガリ」とIくん

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■一昨日、龍大社会学部の卒業生・Iくんからfacebookのメッセージを通して連絡がありました。ちなみに、Iくんは「地域連携型教育プログラム・大津エンパワねっと」の修了生でもあります。

突然なのですが、今月の木曜日、6日、13日、27日の夜空いてませんか?(^^)

実は、今、友人と大阪の南森町で日替わり店長のカフェ&バー「週間マガリ」の運営をしているのですが、今月から毎週木曜日の週1店長をさせていただくことになりました!

バー営業しながら、洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップをやっていく予定です★

お仕事終わりにでも、美味しいカクテルを作ってお待ちしておりますので。もしお時間ありましたら遊びにいらしてくださいね♪

■Iくんは、学生時代、私の印象ではとてもおとなしい学生でした。人見知りで、恥ずかしがりや…そんな印象が強かったのですが、そのIくんがカフェ&バーの店長、それも日替わり店長…。ちょっとした好奇心もあり、「週間マガリ」にお邪魔することにしました。

■まずは、場所から。大阪の地下鉄・東梅田から一駅。南森町でおりて、天神橋筋のアーケードを少し南にあるくと、カフェ&バー「週間マガリ」があります。天神橋筋に面してはいるのですが、少しわかりにくい…。元々、鍋料理を食べさせるお店だったようなのですが、お店がかわり、1階がラーメン店になり、現在2階がカフェ&バー「週間マガリ」になっているというわけです(だから、1階のラーメン屋さんと厨房は料理運搬用のエレベーターでつながっている…)。ラーメン屋さんの暖簾をくぐってすぐに左にある階段を昇る…というはなんだか、少し不思議な感じ、秘密めいた感じもします。

■この、「週間マガリ」。「マガリ」とは「間借り」のことなのでしょう。ここを経営しているのは、Kくん。Iくんも少しお金を出して共同で経営しています。簡単に説明すると、「カフェやバーを経営できるたけのノウハウや実力、資金もないけれど、実際にカフェやバーを経験して楽しんでみたい」という人たちが、日替わり店長になって、仲間が安心してくつろげる「場所」を提供するということなのです。昼間、別の仕事をしている人たちが店長となって、週に1日、夕方から仲間がくつろげる「場所」をつくっていくのです。仲間と書きました。友人や知人が中心でしょうが、友人の友人、知人の知人といったぐあいに、口コミでネットワークは広がっていきます。お店のしつらえは基本的に同じですから、店長さんの演出やお客さんへの接し方しだいで、お店の雰囲気は変わっていくのです。さまざまな「表現」が可能な「場所」になるのです。

■こんなこともあるようです。スイーツ好きの女の子が、友達をよんでパーティをしている横で、ふらりと立ち寄ったカップルがカウンターで呑んでいる…とか。スイーツ好きな女の子たちとカップルが会話が生まれ、知り合いなる。「つながり」が生まれる「場所」でもるのです。Iくん自身は、彼のメッセージにある「洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップ…」からもわかるように、ファッションやおしゃれ好きの人たちが集う「場所」にしたいのでしょうね。ちなみにお店の売り上げは、たしか、お店と日替わり店主さんで半々にするのだったかな…少し自信がない…この点については「要確認」ですが(^^;;。細かなことはともあれ、面白い仕組みですね。

■私のような還暦前の人もやってくるようですが、昭和の最後から平成にかけて生まれた若者が中心のようです(私からすると、子どもの世代にあたりますかね…)。昨日は、経営しているKくんやIくん、そしてお客さんの3人の若者とカウンターで酒を呑みながら話しをしました。ちょっとした知り合いだからこそ気構えることなく、気楽にリラックスしていろんな話しができる…ということなのでしょう。私のばあいであれば、大津駅前の居酒屋「利やん」と似ているかな…とも思いますが、「利やん」は、基本的にサラリーマンのアフター5のお店。職場の仲間で呑むグループが多いように思います。そのあたりが、「職場の人たちとアフター5までつきあうのはごめんだ…」と思う若い人たちとは大きく異なるところです。それはともかく、Iくんの夢は、いつか故郷の滋賀県に帰って、こういうお店を持つことなのだそうです。夢が実現するとよいですね。ということで、アンジェラ・アキの動画をどうぞ。

瀬田キャンパスのテニスコートのその後

滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議

■昨日は、午後から、ピアザ近江の会議室で、「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」が開催されました。第3回です。以前のエントリーにも書きましたが、国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。

■さて、年度末ということもあり、全員の委員が揃うことはなかなか難しいようです。今回は、初めてお目にかかる方達が2人おられました。お1人は、千葉県立中央博物館副館長の中村俊彦さん。もう1人は、兵庫県立人と自然の博物館・研究員の橋本佳延さんです。お2人とも、生物多様性や生物多様性地域戦略に関する専門家なので、会議でのご発言からは学ぶことがたくさんあります。私自身は、生物多様性そのものの専門家ではありませんが、地域戦略を策定していくうえで「環境ガバナンス」をどう組み替えていくのか、生物多様性を地域の文脈ではどのように「翻訳」すればよいのかという観点から、議論をさせていただきました。会議終了後も、中村さんや橋本さんと一緒に「一杯呑み」しながら、耳学問をさせていただきました。

■中村さんも橋本さん、生態学の研究者ですが、特に橋本さんの取り組まれていること、とても政策科学的なことなので驚きました。私の業界⁈の人たちは、どちらかといえぱ「業界の枠」に閉じこもって、その中から発言している人が多いのですが、私は単なる批判を超えて、もっと前向きに取り組みたいと思っています。ちょうど、流域再生と生物多様性に関連する分野横断的・文理融合的なプロジェクトに参加しているので、いろいろ教えていただこうとも思っています。

■次回は、ぜひ大津でゆっくりしていっていただきたいものです。私にとっての応接室でもある「利やん」にお連れします。

【追記】■関連リンク。以下は、環境省のページですが、子どもから大人まで、いろんな方々が「生物多様性」を理解できるように工夫されています。自分たちの暮らしや地域の文脈のなかに位置づけて「自分たちのこと」ととして理解できるようになることが大切です。

花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover) Goosehouse

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。

「利やん」でバイオリン

■ひとつの前のエントリーにも書きましたが、楽器(バイオリン)の演奏を趣味の範囲で再開し、友人たちと音楽を通して交流できたらなあと思っています。仕事の関係もあり、とても本格的に再開というわけにはいかないのですが、それでも気分転換ぐらいには弾いてみたいなあと思います。昨晩は、職場の懇親会でしたが、私は、懇親会終了後、ただち大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に移動しました。

■昨日はバイオリンをもっていたものだから(ケースでですが…)、マスターがめずらしがりました。ふだん、マスターとはマラソンや野球の話しはしても、音楽や楽器の話しはしませんからね。ちょっと、酔っぱらってきましたし、他にお客さんは、後から遅れてやってこられた同僚のH先生だけだったので、調子に乗ってバイオリンを弾かせてもらうことにしました。写真は、マスターが撮ってくださったものです。昭和の香り満載の居酒屋で、バイオリンを弾く…なんだかシュールの光景です。

春

■この写真は、大津市の中心市街地の湖岸にある琵琶湖ホテルの2階から撮ったものです。遠く、比良山系の山頂には残雪が確認できますが、琵琶湖全体には春の雰囲気がどんどん濃厚になってきています。そのことが、おわかりいただけますでしょうか。柔らかな風のなかに春の匂いを感じているのですが、そのことが写真にはなかなか表現できません。

■なぜ、琵琶湖ホテルか。それは、社会学部の懇親会「近江会」が、このホテルで開催され、同僚の先生2人と「余興」として、楽器の演奏をすることになっているからです。トランペット、ピアノ、そして私がバイオリンです。先週の金曜日の午前中と、今日の午前中、琵琶湖ホテルで音合わせをさせていただきました。私も含めて、全員楽器の経験者ですが、大人になってからずっと楽器を中断していました。

■ちなみに、私の個人の話しになりますが…。今から28年前、最初の子どもが生まれることになったとき、楽器を弾いて楽しんでいるばあいではない、もっと必死に働かなくてはと楽器の演奏を断つことにしました。その背景には、もっと別の背景もあるのですが(以前のエントリーに書きました)、それはともかくです。その最初の子どもが27歳になり、きちんと自立してくれましたし、二番目の子どもも春からは社会人になります。「親業」を卒業できるので、そろそろ自分の残りの人生を楽しむために、楽器を再開させてもよいのかな…と思っている、今日此の頃なのであります。