新3年生の皆さんへ!

■新3年のゼミ生の皆さんへ。本日の4限は、新3年生のゼミです。今日から始まります。よろしくお願いいたします。本日と来週は「ゼミのオリエンテーション」にあてようと思っています。私の個人研究室は、書籍と資料でいっぱいの状態ですので、ぎちぎちにつめれば5人まではなんとか入ることができます。ちなみに、瀬田キャンバス2号館3階の326が、私の個人研究室です。樹心館側の階段を登ってすぐのところにあります。私の連絡先等については、ゼミのときにお伝えすることにします。

■新3年のゼミ生の皆さんへ。本日の4限は、新3年生のゼミです。今日から始まります。よろしくお願いいたします。本日と来週は「ゼミのオリエンテーション」にあてようと思っています。私の個人研究室は、書籍と資料でいっぱいの状態ですので、ぎちぎちにつめれば5人まではなんとか入ることができます。ちなみに、瀬田キャンバス2号館3階の326が、私の個人研究室です。樹心館側の階段を登ってすぐのところにあります。私の連絡先等については、ゼミのときにお伝えすることにします。

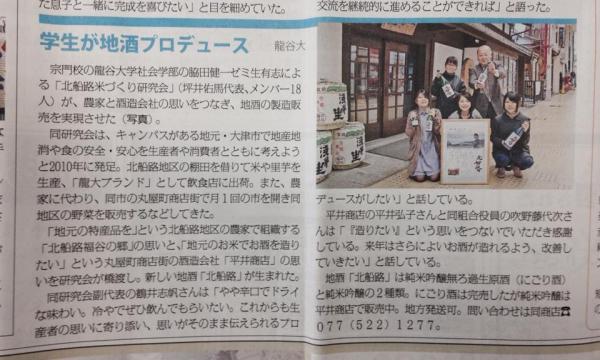

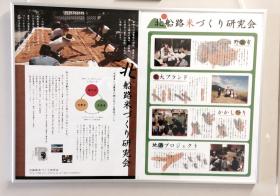

■研究室の入り口には暖簾がぶら下がっています。写真の通りです。奥は、コミュニティマネジメント学科の畑仲先生の研究室です。手前のブルーっぽい暖簾が、私の研究室です。ネームプレートの下には、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動内容を紹介したポスターを掲示してあります。ぜひ、ポスターを読んでください。また、小さな椅子の上に置いてある黄色の篭には、「北船路米づくり研究会」の活動を紹介するパンフレットや、滋賀県の「環境こだわり農産物」のパンフレットを入れておきます。自由にもっていってください。

■今年は、全員、第一希望でゼミにやってきた人たちです。ゼミの研究テーマや、ゼミでの活動に関して、強い関心をもっておられると思います。卒論執筆に向けての個人指導、グループ学習、ゼミでのディスカッション、それから「北船路米づくり研究会」の活動についても、きちんと指導していきますので、がんばってついてきてください。詳しいしことは、後ほど。それでは2年間よろしくお願いいたします。

■今年は、全員、第一希望でゼミにやってきた人たちです。ゼミの研究テーマや、ゼミでの活動に関して、強い関心をもっておられると思います。卒論執筆に向けての個人指導、グループ学習、ゼミでのディスカッション、それから「北船路米づくり研究会」の活動についても、きちんと指導していきますので、がんばってついてきてください。詳しいしことは、後ほど。それでは2年間よろしくお願いいたします。

梅田で蕎麦

■今日は週1回の老母の生活介護の日でした。いつも、老母宅に行くまえに、気合いを入れるために、梅田の「インデアンカレー」で昼食をとるのですが、今日は少しカレーという気分ではありませんでした。ということで、蕎麦です。

■時々行く蕎麦屋が梅田にあります。新梅田食堂街のなかにあります。小さなお店ですが、蕎麦のレベル、高いと思います。これはあくまで私見ですが、東北は岩手県盛岡市に6年暮らして思うこと、関西は蕎麦のレベル・平均値が東北に比べて低い…ということです。これは仕方がありません。東日本では、「立ち食い蕎麦」といいます。よく駅にあるお店のことです。しかし、関西では「立ち食いうどん」ですからね。麺といえば、関西はやはりうどんなのです。もちろん、私はうどんは嫌いではなく好きなのですが、蕎麦を食べることのほうが多いような気がします。蕎麦、とっても好きなんです。そのような私の判断なのですが、ここの蕎麦は美味しいです。繊細な味やな。

■席にすわると蕎麦茶が出てきます。蕎麦茶をすすりながら、今日は、「もり蕎麦」の大盛りをいただくことにしました。お店のお勧めの通り、最初は、岩塩でいただきました。写真のお皿の左の端にあるのが岩塩です。少しだけピンク色をしています。この岩塩を少しつけていただく、蕎麦の甘みがはっきり伝わってきます。いいですね〜。もちろん、蕎麦つゆもあります。キリっと辛口です。いいですね〜。私からすれば、関西の蕎麦つゆは、総じて甘目のように感じるのですが、ここのは辛口です。蕎麦がひきたちます。いいですね〜。喉越しもよく、繊細な蕎麦のように思います。その繊細な蕎麦をいただく箸の先が、また細いのです。この細い箸の先からも、蕎麦の美味しさが伝わってきます。いろいろ考えてあります。最後は、蕎麦湯です。トロっとした濃厚な蕎麦湯です。私は、こういうトロっとしているのが好きなのです。ということで、大満足です。

【追記】■蕎麦で思い出したことを、ひとつ。今から11年前まで岩手の盛岡にいました。6年程暮らしていました。岩手でも美味しい蕎麦をたくさんいただきました。個人的に、東北で一番蕎麦の味の「平均値」が高いのは山形ではないかと思いますが、岩手の蕎麦も美味しいのです。ざる蕎麦やもり蕎麦といえば、薬味はネギとワサビが一般的ですが、盛岡にいるときは「権八」でした。大根と大量の鷹の爪を一緒におろしたもの…なのだと思います。いわゆる紅葉おろしはピンク色ですが、この「権八」は真っ赤です。これを薬味にして蕎麦をいただくのです。この「権八」のばあい、個人的には、白っぽい更級蕎麦ではなくて、ソバ殻も一緒に挽いて作った薮蕎麦(田舎風のそば)のほうが、ぴったりくるようにも思います。関西にいると、この「権八」に出会うことはありません。懐かしいな〜。

木戸の「二ツ屋さん」

■昨日の続きです。農作業が終了したあと、指導農家の吹野さんのお宅で少し休憩をさせていただきました。お暇するとき吹野さんからのおすすめもあり、「北船路米づくり研究会」がプロデュースした清酒「北船路」を置いてくださっている地元の酒屋さんを訪問することにしました。「二ツ屋」さんです。旧志賀町の木戸にあります。

■お店の日本酒の棚をみると、きちんと置いてくださっていました(右)。「北船路」です。その横は、この北船路も含めた木戸地域のお祭り限定の「二ツ鳥」です。レジの横には、「大津市 北船路産 『山田錦』100%使用 純米吟醸 北船路」てポスターまで張って商品を並べていただいています。300mlの小瓶で660円です。お店では、300mlの小瓶、四合瓶、そして一升瓶を置いてくださっています。たくさん売れると嬉しいな〜。「地元の酒」と喜んで呑んでいただくことで、少しだけでも地域に対する意識に変化が生まれてくるといいなと思います。

■「二ツ屋」さんを訪問したあと、疲れきってしまった坪井くんを岩崎くんの車で守山まで送り、そのあとはOBの2人と夕食をとりました。しかし、食べるね〜、君たちは…。驚きました。また、夕食のあとは大学の近くを通るということもあり、3人で瀬田キャンパスに立ち寄ることにしました。学生のとき、車での通学は禁止されていましたが、今回はOBですので私と一緒に堂々と車で入構できるわけですね。新しいテニスコートや、学生たちが仲間とくつろぐことのできるテラス等。卒業したのはほんの1年前のことなのですが、大学のキャンパスの変化に少し驚いていました。こうやって、卒業生がふらりと立ち寄れるような大学になってほしいなと思います。

■「二ツ屋」さんを訪問したあと、疲れきってしまった坪井くんを岩崎くんの車で守山まで送り、そのあとはOBの2人と夕食をとりました。しかし、食べるね〜、君たちは…。驚きました。また、夕食のあとは大学の近くを通るということもあり、3人で瀬田キャンパスに立ち寄ることにしました。学生のとき、車での通学は禁止されていましたが、今回はOBですので私と一緒に堂々と車で入構できるわけですね。新しいテニスコートや、学生たちが仲間とくつろぐことのできるテラス等。卒業したのはほんの1年前のことなのですが、大学のキャンパスの変化に少し驚いていました。こうやって、卒業生がふらりと立ち寄れるような大学になってほしいなと思います。

今年度初めての農作業

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の最初の農作業でした。指導農家の吹野さんから農作業の招集がかかったのが最近のことだったので、多くの学生たちは予定がたたかったからでしょうか(就活中でもありますし、アルバイトのシフトにも組み込まれています…)、農作業に参加できたのは4年生のリーダー坪井くんだけになりました。3年生のゼミは明日からですし、まだ研究会の活動に参加できていません。厳しいスタートです。次回からは3年生も参加できると思いますが…。ということで、午前中は坪井くん1人で農作業に励んでくれました。坪井ん、ご苦労様でした。

■ただし、援軍があらわれました。昨年の3月に社会学部を卒業した「米研2期生」OBの岩崎くんと森川くんです。岩崎くんは、2期生のリーダーでした。リーダーとしての責任を全うするために、奮闘してくれました。現在は大阪の会社に勤務しています。森川くんは、現在は、広島県の尾道市で働いています。わざわざ、広島から駆けつけてくれたのでした。岩崎くん、森川くん、ありがとう!!

■この日の農作業のメニューは、里芋畑を整備することと、田んぼの作業の下準備です。すべて手作業。午前中は現役リーダー坪井くん1人だけでしたが、午後からは、OB2人に私も加えて4人で作業に励みました。トップの写真、左からOB森川くん、現役生の坪井くん、OBの岩崎くん。作業終了後の記念写真です。岩崎くんが「疲れた〜」ということを表情と体のポーズで示してくれています。息子よりも若い世代のこの学生たちに負けないように、私も頑張って農作業に励みました。OBの2人は、「ここの空気は美味しいですね〜」と、比良山系蓬莱山の麓にある棚田の空気をひさしぶりに思い切り吸い込むとともに、土の感触を楽しんでいました。2人とも営業職だから、体を動かすのもひさしぶりだったんじゃないでしょうか。

■里芋畑は、昨年収穫したあとに、ほとんど手入れをしていません。ということで、昨年使用したマルチシートをはがす作業から始めました。マルチシートは雑草よけ等のためにかぶせるシートですが、風で飛ばされないように、シートのふちのところをしっかり土で押さえてあります。そのため、畝の両サイドを鍬やスコップで掘り返さなくてはいけないのです。里芋畑の作業が終了したあとは、田んぼに移動です。少し疲れが出てきている感じでしょうか。北船路の棚田からは、少し霞んでいますが春の琵琶湖がよく眺めることができました。

■私たちが龍大米コシヒカリを生産する田んぼは、北船路の棚田のいちばんてっべんにあります。左の写真ですが、田んぼの横に流れている水路です。赤い鉄板の下が水路なのです。比良山系の森の雪解け水が、ゴーゴーと音をたてながら勢いよくながれています。鉄板の上にころがっているのは、「脇田かかし」です。岩崎くんや森川くんが現役4年生のときに、彼らと同級生の川野さんが、私に似せてつくってくれた「かかし」です。風雪に耐えて、この田んぼを見守ってきましたが、そろそろ寿命がきているようです。

■田んぼでは、トラクターが土をかき回すことのできない棚田のふちを、スコップを使って手作業で掘り返す作業を行いました。特に、琵琶湖側のふちは、この作業をきちんとしておかないと、水がぬけていくのだそうです。手で掘り返したところに、水をはって代掻きをしたあとの細かな泥が入り込み、田んぼの底にある隙間に流れ込み、水漏れしない田んぼになるのだそうです(あまり、うまく説明できていませんね…)。右の写真ですが、OBの森川くんにポーズをとってもらったところです。「米研の後輩たちよ、大志を抱け」といっているかのよう…かな。

■北船路の棚田でもあちこちで農作業が始まりつつあります。私たちの田んぼは、棚田の一番上ということもあり、農作業は来月の中下旬頃になるのではないかと思います。

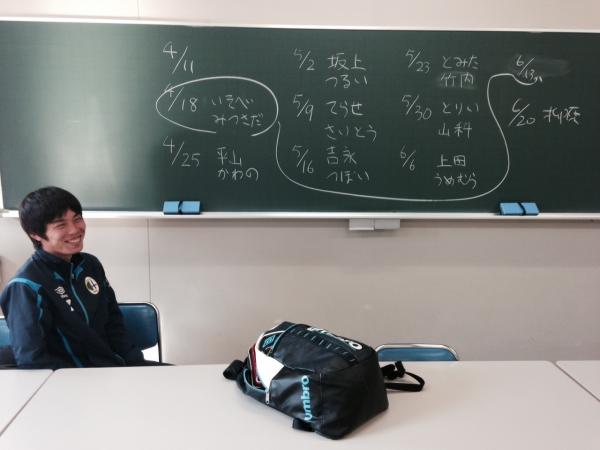

【ゼミ連絡】4年ゼミ・前期の報告の順番

■4年生ゼミの皆さん。連絡です。今日は、前期最初のゼミでした。体調不良や就職活動で欠席する人がいました。欠席の連絡は、もっと早めにきちんとメールで行うようにしてください。欠席の理由もきちんと書くこと。しっかりスケジュール管理、自己管理してくださいね。就職活動であっても、無断欠席はだめです。よろしくお願いいたします。

■前期のゼミでの研究報告の順番が決まりました。トップの画像をご覧ください。1回につき、2名報告してもらいます。まだ、調査のフィールドがはっきりせず、卒論のテーマさえもぼやっとしている人が多いわけですが、面談のなかで絞り込んでいきましょう。急いぎましょう。

■就職活動、卒論の調査・研究、忙しいわけですが、「北船路米づくり研究会」のことについても3年生をきちんと指導していってください。

農学部新棟の工事

■2015年開設の龍大農学部の新棟建設現場です。瀬田キャンパスの一番奥にある敷地に建設されています。これから急ピッチで建設されていくのでしょうね。もう、あと1年です。

■2015年開設の龍大農学部の新棟建設現場です。瀬田キャンパスの一番奥にある敷地に建設されています。これから急ピッチで建設されていくのでしょうね。もう、あと1年です。

■農学部の設置準備に関しては、3年間ほど関連会議に委員として出席してきました。私は傍らからみているだけで実務はしていませんが、新しい学部を開設するということがどれだけ大変なことなのか、よくわかりました。新学部の開設にあたっては、まずは文部科学省の設置認可をパスしなければなりません。私自身は、農学部の地域連携がどう展開していくのか、そのあたりのところまで見届けたかったのですが、時間切れとなりました。

■その点については、この春から赴任されてくる新しい教員の先生方にお任せするしかありません。滋賀県や県内の自治体が、新しくできる農学部に何を期待しているのか、そのあたりを十分に汲み取っていただき、学部を超えてキャンパスとして連携しながら、地域連携活動を展開していっていただければと思います。

「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。

■今日から龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。今日は、事務的な連絡と、学生たちのディスカッションが中心になりました。全部で9チームあるのですが、チームをシャッフルして、異なるチームのメンバーからなるテーブルをつくり、お互い、春期休暇中にどんな取組をしてきたのかをまずは報告し確認しあいました。そのあとは、チームのミーティングを行い、「地域エンパワねっとⅡ」の今後の予定について報告してもらいました。

■気がかりなというか、イライラしてしまうことは、私からみるとあまりにものんびりしすぎていること…でしょうか。限られた時間、限られたチャンス、限られた資源(地域資源、関係資源…)を頭のなかに入れながら、プロジェクトをどのように進捗させていくことができるのか、「本気になって」考える必要があります。「学生だから…」という甘えがどこかにあると、うまくいきません。しっかり責任感をもって取り組んでほしいと思います。私からは、学生の皆さんにいろいろ伝えたいことがあるのですが、たまたま少し前のことになりますが、「大津エンパワねっと」の報告書の原稿を執筆したので、それをここにアップしておきます

「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」に取り組んでいる、ほとんどの学生の皆さんが、戸惑っているに違いない。チームの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整に戸惑うのだ。単なる相談や協議のための日程や時間の調整ということだけでない。チームの他のメンバーとの考え方のズレ、地域の方たちのニーズと自分たちの思いとのズレ、そのようなズレにどう対処していくのかということも、その調整に含まれる。担当している教員は4人いるが、それぞれに固有の考え方がある。当然のことなだが、同じことを質問しても、教員のアドバイスの仕方にはズレがあるだろう。「地域づくり」に正解はないのだから。

簡単にいかない。自分の思い通りにはいかないのだ。しかし、「自分はこれだけ頑張っているのに…」と思っても状況は変わらない。そんな、ある意味「自分勝手」な思いは通じない。実際、卒業してみればすぐにわかることなのだが、これが「社会の現実」なのだ。履修している学生の皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのだ。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないで欲しい。これまでは、学校という制度や組織のなかで、個人の努力がストレートに評価されてきた。しかし、「地域エンパワねっと」は違う。チームの力、地域との調整力、他者との関係をうまく調整できることが重要なのだ。

異なる考え方の人たちとの調整はとても大変なことだ。しかし、そのような経験は、きっと将来、学生の皆さんにとって役立つ経験になるはずだ。頑張ってほしい。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからだ。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたたない(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びとと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのだ。

京都のラーメン(2)新福菜館

■今年の2月4日は、京都のラーメン店「ますたに」に関するエントリーでした。背脂が特徴のラーメンを楽しませてもらったときのものです。今日も、昼近くに京都駅を通過するさいに頭のなかに「ラーメン」が浮かんできました。前回は、京都駅ビルにある伊勢丹の「拉麺小路」に出店されている「ますたに」にいきましたが、今日は、駅の近くにある「新福菜館」です。私がいったときは、まだ11時半頃でしたが、すでに行列が少しできかけていました。こちらも「ますたに」と並んで大変有名なお店です。

■今年の2月4日は、京都のラーメン店「ますたに」に関するエントリーでした。背脂が特徴のラーメンを楽しませてもらったときのものです。今日も、昼近くに京都駅を通過するさいに頭のなかに「ラーメン」が浮かんできました。前回は、京都駅ビルにある伊勢丹の「拉麺小路」に出店されている「ますたに」にいきましたが、今日は、駅の近くにある「新福菜館」です。私がいったときは、まだ11時半頃でしたが、すでに行列が少しできかけていました。こちらも「ますたに」と並んで大変有名なお店です。

■こちらのラーメン=中華そばの特徴は、なんといっても黒いスープ。いっけん塩分が強そうですが、そんなふうにはあまり感じません。この味は存在感があります。麺は太め(中太ストレート)、チャーシューはほどよい固さ(柔らかすぎることもなく…味もよし)。今回オーダーしたのは、メンマいりです。お店では「竹入り中華そば」という名前だったと思います。京都を代表するお店のひとつだけのことはありますね。満足のいく昼食になりました。

■並サイズの中華そばだけでけっこうな量があるので、食べたいけれど食べられないものがあります。それはここの焼き飯です。焼き飯も黒いのです。おそらくは、中華そばのスープを使って味付けてしているのでしょう。これもチャレンジしてみたいのですが、並でも中華そばを食べると胃袋にスペースがなくなります。次回は、中華そばの「小」を頼んで、それと焼き飯を組み合わせてみようと思います。

春のキャンパス

■昨日から2014年度の授業が始まりました。キャンパスは「新学期」のムードでいっぱいです。とくに、昼休みはあちこちでサークルの勧誘活動が行われています。写真は、研究室のある2号館3階の廊下の窓から、iPhone5を持って腕をぐっと伸ばして撮ったものです。窓からは、この風景はみえません。ということで、写真は少し傾いています。また、2号館の壁面が写ってしまっています。ここは「樹心館」前です。演舞をしているのは、ヨサコイサークル「華舞龍」です。私はヨサコイのことはよくわかりませんが、彼ら・彼女らの練習風景をいつもカッコイイな〜と思いながら拝見しています。おそらく、多くの学生の皆さんも同じ気持ちなのでしょうね。

■ところで「樹心館」ですが、龍谷大学の広報誌「龍谷」No.70で、この建物について以下のように説明されています。

明治期の擬洋風建築の趣を今に伝える建物として、大宮学舎本館と双璧をなす樹心館。朝の勤行や親鸞聖人ご生誕法要など、「建学の精神」を具現化するための大切な施設である。この礼拝堂は、「瀬田学舎に礼拝施設を」という校友の願いなくしては誕生しなかった。

樹心館は、もとは1885年大阪南警察署の庁舎として建てられた。民間へ払い下げとなった際、大阪の門徒、竹田由松氏が購入。本山へ寄付し、1908(明治41)年、工費約3万円をかけ本学の図書館として生まれ変わる。1936(昭和11)年、蔵書や学生数の増加により現在の大宮図書館が完成すると、学友会事務所に用途を転換。その後、西本願寺宗務所の役割を果たすべく移築され、約40年もの間、通称グリーンハウスとして親しまれることとなる。

グリーンハウスが再び本学に甦るきっかけとなったのが、瀬田学舎の開設である。新しい学舎の誕生に伴い、礼拝堂建設を望む卒業生の声が高まり、建築物にこの建物を再利用する意見が浮上したのである。学舎の足跡を残す建物の再生は新学舎にふさわしく、誰もが納得し共感したことだろう。本願寺との交渉においても、無償譲渡という格別のご配慮をいただき、解体移築が実現。その名を「樹心館」と改め、1994年春、落成を迎えたのである。

校友の絶えまない努力により、完成をみた樹心館。殊に、校友会を中心とした募金活動は、1986年10月から1993年3月までの間に、約1億2千万円を集めた。礼拝堂建築に託された校友の大志は、樹心館とともに、そびえ立つ大樹のごとく学舎の繁栄を支え、同窓の学生達を見守り続けていくことだろう。