大津市役所前のトンカツ

越直美大津市長とのランチミーティング

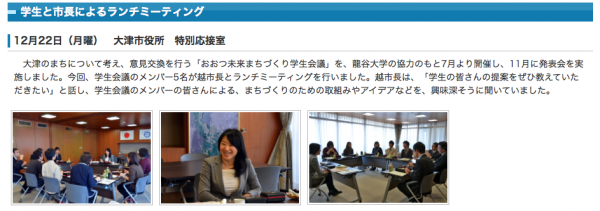

■少し前のことになりますが、「環びわ湖大学地域交流フェスタ2014『大学地域連携課題解決支援事業』」をエントリーしました。そのときのことが、龍谷大学のホームページの記事になりました。「おおつ未来まちづくり学生会議」(大津市×龍谷大学)の取り組みが活動奨励賞を受賞です。その後、「おおつ未来まちづくり学生会議」のメンバーのうち6名が、大津市の越直美市長とランチミーティングを行いました。そのときのことも、 龍谷大学のホームページの記事になりました。「『おおつ未来まちづくり学生会議』のメンバーが越直美大津市長とのランチミーティングを実施しました」です。なお、このランチミーティングについては、大津市役所のホームページに記事がアップされています。

■これで、夏から始まった「おおつ未来まちづくり学生会議」の一連の活動は終了しました。私もアドバイザーの仕事を無事に終えることができました。龍谷大学瀬田RECの職員の皆様には、大津市役所との連絡や教室確保等で大変お世話になりました。ありがとうございました。大津市役所政策調整部企画調整課と都市計画部都市計画かの職員の皆様にも、学生たちに様々なご指導をいただきました。心から御礼申し上げます。上記の龍谷大学の記事によれば、「龍谷大学と大津市との連携活動は今後も多方面に実施していく予定です。ぜひご注目ください」となっています。この「おおつ未来まちづくり学生会議」を契機に、さらに龍谷大学と大津市役所との連携が進んでいくことを期待しています。

吹奏楽部の定期演奏会

■23日(火・祝)、大竹茂夫さんの個展を神戸の三宮にある画廊で「堪能」したあと、川西の奥の奥にある老母宅に向かいました。この日は、どうしても大竹さんの個展に行きたかったので、老母の生活介護は妻に頼み、妻が用事をすべて終えてくれた頃に到着することになりました。そこから老母宅の期限切れ間近の軽自動車を車検に出し(ふだんは私が買い物用に使用する)、その後は妻とともに大阪を経由して大津に向かいました。「びわ湖ホール」で開催される「龍谷大学吹奏楽部第41回定期演奏会」を楽しむためです。神戸、川西、大阪、大津…なんとも慌ただしい一日でした。

■この龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会、毎年、楽しみにしています。毎年行っているので、とうとう今年はご招待いただきました。関係者の皆さん、ありがとうございます。プログラムは、以下の通りです。

【プログラム】

《Ⅰ部》

○「フライト」 作曲:C.T.スミス

○「日本民謡組曲『わらべ唄』」 作曲:兼田敏

○「アルメニアン・ダンス」 作曲:A.リード《Ⅱ部》

○「歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲」 作曲:P.マスカーニ/編曲:建部知弘

○「交響第5番『革命』より」第4楽章 作曲:D.D.ショスタコーヴィチ/編曲:上埜孝

○「トランペット協奏曲変ホ長調」 作曲:J.N.フンメル/編曲:上埜孝

(客演:菊本和昭 NHK交響楽団主席トランペット奏者)

○「吹奏楽のためのラプソディ」 作曲:外山 雄三/編曲:藤田玄播

■第Ⅰ部の指揮は吹奏楽部コーチの児玉知郎さん、第Ⅱ部の指揮は、吹奏楽部の音楽監督であり常任指揮者でもある若林義人さんでした。こうやってプログラムを拝見すると、Ⅰ部は吹奏楽のために作曲された作品、Ⅱ部は管弦楽の作品を吹奏楽に編曲したものであることがわかります。また、Ⅰ部とⅡ部には、それぞれ「日本民謡組曲『わらべ唄』」と「吹奏楽のためのラプソディ」が入っています。日本の「わらべ唄」や「民謡」をもとに作曲された作品です。ということもあるのでしょうか、今回の定期演奏会のポスターは「日本」をイメージするものになっています。

■前者の「日本民謡組曲『わらべ唄』」は、アメリカの高校生のために1962年に作曲された作品です。後者の「吹奏楽のためのラプソディ」は、1960年にNHK交響楽団が行った海外演奏旅行のために作曲された作品(アンコール用)です。1960年と1962年。戦後復興を一定程度終え、これから本格的に高度経済成長期に突入していく時代です。1964年には、世界に日本の復興をアピールすることになる東京オリンピックが開催されます。日本が国際的な信頼と自らの自信を取り戻そうとする時代です。そのような時代の精神を背景に、日本の作曲家達はどのような思いで仕事をしたのでしょうか…。バルトーク、ヤナーチェクのような作曲家が、母国であるハンガリーやチェコの民俗音楽や民謡にこだわりながら作曲したように、兼田敏や外山 雄三も日本の民俗音楽にこだわったのではないのか…。きちんと音楽の歴史を勉強したことがないので、思いつきのようなことを書いていますが、そのようなことが気になりました。よく、日本のメロディーと西洋の語法との融和を図った…という評価がなされています。以下、今回の演奏に関して、メモ程度のことをごく簡単にまとめておきます。

■私は、学生時代にオーケストラに所属してヴァイオリンを弾いていたので、どちらかといえば第Ⅱ部の曲に注目していました。「歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲」は、しばしば学生時代に演奏した曲です。弦楽器のない吹奏楽でどのように演奏するのか、大変興味がありました。吹奏楽のために編曲されているわけですが、ピアノやピアニッシモなどの部分、弦楽器独特の響きをどのように演奏するのかに関心があったのです。/ショスタコーヴィチの第5番・第4楽章は、練習を積み重ねてきたことがよく伝わってきました。一人一人の皆さんの技術的な高さがよく伝わってきました。/トランペット協奏曲は、初めて聞く曲でした。トランペット奏者にとって、このフンメルの協奏曲は、ハイドンの協奏曲とならんでとても有名な作品ということも知りました。18世紀後半に活躍したアントン・ワイディンガーというトランペットの名手が、有鍵式のトランペットを発明して半音階の演奏ができるようになりました。その名手ワイディンガーのために作曲された協奏曲です。プログラムの解説によると、原曲はホ長調。ところが、実際には変ホ長調で演奏されることがほとんどなのだそうです。調べてみると、変ホ長調の場合、たとえばB♭管では♭が1つですむのに対して、原曲のホ長調だと♯が6つになってしまい、現在のトランペットでは演奏がかなり困難になるとのこと。もちろん、N響の菊本さんのトランペットの演奏は、素晴らしいものでした。第3楽章の技術的に難しそうなパッセージも軽々と吹いておられるので、本当にびっくりでした。ワイディンガーという名手のために作曲されたということがよくわかりました。

■最後の「吹奏楽のためのラプソディ」は、一番楽しみにしていた曲でした。本来は、「管弦楽のためのラプソディ」として作曲されたものです。和太鼓、チャンチキと呼ばれる鉦、拍子木、うちわ太鼓、鐘といった日本の伝統的な打楽器が活躍します。また、「あんたがたどこさ」(肥後手まり唄)、「ソーラン節」、「炭鉱節」、「串本節」、「八木節」など、私たち日本人には聞き慣れた(若い学生の皆さんは違うと思いますが…)民謡が多数登場します。もっとも、この曲を初めてきいた欧米の人たちは、まったく違った印象をもっただろうと思います。打楽器によるリズム、土俗的なメロディ、いずれもが強烈な印象を与えたのではないかと思います(当時の海外の音楽批評がどのようなものであったのかは知りませんが)。個人的なことをかけば、途中に「信濃追分」のフルートのソロが奏でられます。大変感動しました。じつに、じ〜〜んと心に凍みました。この最後の「吹奏楽のためのラプソディ」では、指揮者の若林さんや、パーカッションの方達が法被を着ておられました。また、指揮者のまわりには、うちわ太鼓をもった4名のパーッカション担当の方達があぐらをかいて座っておられました。これも、ひとつの演出なのかなと、楽しませていただきました。

■以下の動画は、NHK交響楽団による「管弦楽のためのラプソディ」です。指揮者は、この作品の作曲者でもある外山雄三さんです。1983年の演奏会ですから、今から30年程前のものですね。コンサートマスターの堀正文さん(現在は、ソロ・コンサートマスター)、むちゃくちゃお若いですね。

【追記】■おもしろいインタビュー記事をみつけました。「指揮者・外山雄三さんが聴く「N響アーカイブシリーズ」- 初海外演奏旅行の秘話を語る」という記事です。NHK交響楽団が初めて海外演奏旅行したときのことに関して、外山雄三さんがインタビューを受けている記事です。

大竹茂夫さんの個展

■以前からずっと、画家・大竹茂夫さんの作品を実際に拝見したいと思ってきました。しかし、なかなかそのチャンスがありませんでした。23日(火・祝日)、母親の介護があったのですが、妻の協力も得て、なんとか大竹さんの個展にやっといくことができました。また、高校の先輩でもある大竹さんご本人に初めてお会いすることができました。場所は、神戸の三宮から坂道を少し登った山手にある「ギャラリー島田」です。

■以前からずっと、画家・大竹茂夫さんの作品を実際に拝見したいと思ってきました。しかし、なかなかそのチャンスがありませんでした。23日(火・祝日)、母親の介護があったのですが、妻の協力も得て、なんとか大竹さんの個展にやっといくことができました。また、高校の先輩でもある大竹さんご本人に初めてお会いすることができました。場所は、神戸の三宮から坂道を少し登った山手にある「ギャラリー島田」です。

■大竹さんの作品には、たくさんのキノコが登場します。また、大竹さんの想像力がつくりだした奇妙な生き物たちが登場します。大竹さんが描く作品は、そのようなキノコや奇妙な生き物たちに人間の世界が支配された、あるいは、キノコや奇妙な生き物たちが棲む世界に人間が迷いこんでしまった…そのような世界を描いておられます。私の拙い説明ではなかなか理解しがたいとは思いますが…。キノコの菌が人間に取り憑く…なんとも恐ろしいことのように思いますが、恐ろしいことでありながら、そこには静かな平和と安寧の世界がひろがっています。私の個人的なしかも拙い表現でしかありませんが、なにか「宙ぶらりん」のままにされたような不安定な気持ちになります。しかし同時に、静かに心が揺さぶられます。そして、通常の生活では経験できない、もっと別種の奇妙な感情が心のなかに浮かび上がってきます。それが、心地よい(?!)のです。

■今回の個展のテーマは「不安なきのこ狩り」です。「ギャラリー島田」の島田誠さんは、次のように解説されています。

1993年に初めて大竹茂夫展を開催、そこからほぼ3年ごとにで、今回が8回目となる。そして全体が一つの物語のように見える。タイトルを辿れば、粘菌者の王国-超正常刺激-寓話の変貌-粘菌代-そして再び粘菌者がの王国が誕生し大竹ワールドの住人である菌が人間に取り憑き、菌人類となり、新しい能力を身につけて、異次元の文明、都市を創りあげる物語が始まったのです。そして冬虫夏草や腹菌類の人々の日々が語られます。

■今回の個展で、一番、引きつけられた作品は「三叉路の家」です。大竹さんは、個人ホームページを運営されています。そのホームページのなかにある「冬虫仮装館談話室」という掲示板のトップにこの作品の画像が掲示してあります。この作品が発するインパクトは、パソコンの画像ではぜんぜん伝わらないと思いますが、雰囲気だけはご理解いただけと思います。大竹さんがどのような作品を描かれるのか、ぜひ一度、このホームページのなかにある作品の数々を鑑賞していただければと思います。

■大竹さんは、個展の期間中にギャラリーに作品の制作にも取り組まれていました。何か通常とは異なる板に描いておられました。古いご実家の壁なのだそうです。経年変化で壁板そのものがもつ色彩やパターンが、作品のなかで動き始めます。意識と板とが交錯することのなにか、作品が浮かび上がってくるという感じかな…。以前から思っていましたが、大竹さんは、この世界のなかに埋め込まれた見えないものをリアルに感じ取る(幻視する)能力をもたれた方なのではないかと思います。

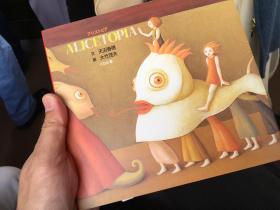

■個展では、絵本も販売されていました。『ALICETOPIA』(文・天沼春樹、画・大竹茂夫、パロル舎)です。購入しました。すると、大竹さんがサインをしてくださいました。また、その場で、私が好きな絵を描いてくださいました。私は、「人間からキノコがはえているところ」とお願いしました。少女の手がキノコになり、身体全体もしだいにキノコに変化していく…少女自身は「あれっ…私、いったいどうなっているの?」という表情をしています。非常に嬉しかったです。大切にしようと思います。

■ところで、大竹さんは、冬虫夏草やキノコのアマチュア研究家でもあります。冬虫夏草とは、キノコの菌が生きた昆虫やクモに取り憑いて殺したあと、それらを栄養分として成長するキノコの総称です。大竹さんの作品では、菌は人間に取り憑き菌人類に進化しますが、実際には昆虫やクモは死んでしまいます。個展では、ガラスのシャーレに入れられた本物の冬虫夏草が展示してありました。「日本冬虫夏草の会」が編集した『冬虫夏草生態図鑑』にも、大竹さんが撮影された冬虫夏草の写真が何点かのっているとのことでした。個展の会場に置かれていたので手に取ってしばらく見てみましたが、この図鑑、とてもよくできています。私のような素人が読んでも楽しい図鑑になっています(ということで、注文してしまいました…)。大竹さんのアマチュア研究家としての活動は、「虫草日誌R」でご覧になることができます。

■ところで、大竹さんは、冬虫夏草やキノコのアマチュア研究家でもあります。冬虫夏草とは、キノコの菌が生きた昆虫やクモに取り憑いて殺したあと、それらを栄養分として成長するキノコの総称です。大竹さんの作品では、菌は人間に取り憑き菌人類に進化しますが、実際には昆虫やクモは死んでしまいます。個展では、ガラスのシャーレに入れられた本物の冬虫夏草が展示してありました。「日本冬虫夏草の会」が編集した『冬虫夏草生態図鑑』にも、大竹さんが撮影された冬虫夏草の写真が何点かのっているとのことでした。個展の会場に置かれていたので手に取ってしばらく見てみましたが、この図鑑、とてもよくできています。私のような素人が読んでも楽しい図鑑になっています(ということで、注文してしまいました…)。大竹さんのアマチュア研究家としての活動は、「虫草日誌R」でご覧になることができます。

大津市長等の「ishigama」

■昨日午後は、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」でしたが、そのあと、大津市の長等で、石釜ピザのお店「ishigama」の開店を目指している2人の青年のところに向かいました。最初に、お2人との出会いについて書いておこうと思います。

■昨日午後は、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」でしたが、そのあと、大津市の長等で、石釜ピザのお店「ishigama」の開店を目指している2人の青年のところに向かいました。最初に、お2人との出会いについて書いておこうと思います。

■龍谷大学社会学部で取り組む地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」、そしてゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」では、大津市の中心市街地の皆さんに大変お世話になっています。学生が地域の皆さんと一緒に活動することもあり、本当にいつも感謝の気持ちでいっぱいです。ご相談したりお願いをしたりすることの方が圧倒的に多いのですが、たまにご相談を受ける側になることもあります。このお2人のときもそうでした。「街中で、滋賀の農産物を使ったピザのお店を開店したいと考えているので、ぜひ会って話しを聞いてやってほしい」と、「エンパワ」でお世話になっている方からお願いされたのでした。私は、企業経営のことなど何もわかりませんが、学部やゼミで取り組んでいる「大津エンパワねっと」や「北船路米づくり研究会」の知り合いの方達のネットワークをうまく活かせていただけるかもしれない…との思いから、お2人には何人かの方達をご紹介させていただきました。

■市場から漏れ落ちてしまうような規格外の農産物、自給的農家が生産している少量の安心・安全な農産物、滋賀の特産品…それらをうまく活用して、地域を活性化することはできないか…お2人は、単にピザ店を経営したいということではなく、ビザ店の経営を通して地域課題を解決する活動をしたいということを目標にされているのです。そのためには、いろんな方達とのネットワークが必要になってきます。私も、少しはお役に立つことができているのかもしれません。そんなお2人とのお付き合いもあり、昨日は、オープン前のお店に招待していただきました。まだ、内装の工事もすべて終わっていませんでしたが、「知人の方達を招いて、いろいろ意見をもらいたい」ということのようでした。私も遠慮なく、自分の意見を言わせていただきました。

■滋賀の新鮮で美味しい農産物・食材と、石釜を料理に使うことで、ここにしかない料理を出してもらいたいと思っています。そこをお店の「軸」にして、コンセプトにぶれがないようにしていただきたい…、それが昨日の私の意見です。玉ねぎを、リンゴを、石釜のなかで焦げるくらいに焼くと、中身はとろけるような美味しさになります。石釜で石焼芋を作ると、めちゃくちゃ美味しいです。遠赤外線の力なのでしょうね。「滋賀の農産物や食材が、ピザの上でハーモニーを奏でる」ことに加えて「石釜が農産物の美味しさをグイッと引き出す」ということも、このお店の魅力になるはずだと思いました。また、これは以前にもお2人にお伝えしましたが、「食」「農」「環境」に関わって頑張っている人たちの情報を発信するとともに、そのような「食」「農」「環境」に関心をもっている方達が集まる「場所」にもなってほしいと思っています。いろんな方達とのネットワークで維持できるお店ですから、その方達の情報を発信してほしいし、お店が「ハブ空港」のようになって新たなつながりも生まれてもほしいのです。正式のオープンは、来年の1月4日の予定です。「ishigama」の経営がどのように発展しいくのか、とても楽しみにしています。トップの写真ですが、滋賀の赤蕪が乗っています!!

自治会の餅つき大会

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■今日の午前中は、自分自身が暮らしているマンション自治会の「餅つき大会」でした。

■私は、大学で「地域社会論Ⅰ・Ⅱ」の講義を担当しています。講義では、コミュニティに関連したテーマや話題について講義することが多いわけですが、「自分自身のコミュニティについてはどうなんだ…」ということをいつも気にしてきました(コミュニティの意味は多義的ですが)。地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」を担当しており、大津の中央学区自治連合会の皆さんと連携した取り組みを行っていますが、では「自分自身が住んでいる自治会ではどうしているのか…」ということも気にしてきました。研究者によって、考え方はいろいろなのでしょうね。自分の研究・教育と、個人の生活は関係ないと思う人も多いことでしょう。

■私のばあいは、ずっと気にしてきました。ですから、もっと自分が住んでいる地域のコミュニティ活動にもっとエネルギーを注げたらよいなと思っています。しかし、何かの行事のさいに仕事で家にいないことも多く、今年はあまり自治会の活動に参加できませんでした。幸いなことに、今日はうまく時間をとり、「餅つき大会」に参加することができました。「防災訓練」、「夏祭」、「秋の遠足」、「旅行」、「マンションのイルミネーション」、「餅つき大会」…。今年、参加できたのは「防災訓練」と「餅つき大会」だけでした。

■「餅つき大会」は、自治会が主催するイベントですが、もちろん自治会の役員さんだけで開催することはできません。うちの自治会には、男性と女性、それぞれにボランティアグループがあり、こういうイベントとのときには「実行部隊」として活躍されています。私は、男性グループの最年少のメンバーになります。ほとんどが仕事を退職された方達ですから、平均年齢は高いわけです。しかし、このボランティアグループがなければ様々なイベントの設営等はできません。女性のボランティアグループの皆さんは、マンションの公園の花壇でガーデニングをされています。今日の「餅つき大会」は、自治会の役員さんやボランティアグループのメンバー、そして子ども会の世話役のお母さんたちや子どもたちが参加してとても楽しい会になりました。

■ついたもち米は、全部で20kg。マンションの全戸に、つきたての餅が配られました。何臼ついたてでしょうね〜。その数をかぞえていませんでしたが、久しぶりの餅つきで、握力がなくなってしまいました。私、最年少ですから、それなりに頑張らないといけないのです。最後の2臼は、参加した皆さんと一緒に、ゼンザイ、きな粉餅、大根おろし餅にしていただきました。うちのマンションの「餅つき大会」、すでに25年程やっているそうです。まあ、自治会の「伝統行事」というところでしょうか! 今日は、午前中の「餅つき大会」に引き続き、晩には自治会の忘年会が開催されることになっています。

環びわ湖大学地域交流フェスタ2014「大学地域連携課題解決支援事業」

■昨日の午後、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会が開催されました。滋賀県内の大学が加盟する「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の事業です。この日は、A「地域課題対応型」とB「自主活動型」の活動報告が行われました。また、C「学生支援事業」の活動報告も行われました。私は、A「地域課題対応型」の審査員と、このAの後半のコメンテータを務めました。滋賀県内の自治体と連携したたくさんのチームの報告がありました。大学で地域連携型の教育プログラムに関わってきたこともあり、いろんな意味で勉強させていただくことができました。ありがとうございました。

■昨日の午後、大津市の「コラボしが21」の3階で、環びわ湖大学地域交流フェスタ2014 「大学地域連携課題解決支援事業」&「学生支援事業」活動報告会が開催されました。滋賀県内の大学が加盟する「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の事業です。この日は、A「地域課題対応型」とB「自主活動型」の活動報告が行われました。また、C「学生支援事業」の活動報告も行われました。私は、A「地域課題対応型」の審査員と、このAの後半のコメンテータを務めました。滋賀県内の自治体と連携したたくさんのチームの報告がありました。大学で地域連携型の教育プログラムに関わってきたこともあり、いろんな意味で勉強させていただくことができました。ありがとうございました。

■A「地域課題対応型」では、私がアドバイザーとして参加した「おおつ未来学生まちづくり会議」の報告も行われました。下のプログラムの4番目です。この審査だけは関係者ということで外れました。「おおつ未来学生まちづくり会議」とは、龍谷大学社会学部の「大津エンパワねっと」を修了した学生や、理工学部と国際文化学部で食や農に関するプロジェクトに取り組む学生たちが、大津市の企画調整課と連携して実施した事業です。詳しくは、最後の関連エントリーをご覧ください。

■とても嬉しかったことは、複数の審査員の皆さんたちから「おおつ未来学生まちづくり会議」の報告に評価をいただけたことです。「活動奨励賞」を受賞ですることができました。学生会議自体は、4回しか開催されていませんが、それぞれの回に向けて学生たちはチームごとにわかれてミーティングを重ねてきました。その努力が実ったということでしょうか。この日の報告自体も、いろいろ工夫されたものでした。企画調整課の皆さん、学生たちをご指導いただき、ありがとうございました。

■このあとの「おおつ未来学生まちづくり会議」の活動ですが、明日、大津市長とのランチミーティングが開催されることになっています。学生たちの視点が、次期の大津市総合計画のなかに活かされることになっていますが、越市長に自分たちの思いを伝えてほしいと思います。「おおつ未来学生まちづくり会議」の活動は、このランチミーティンクが最後になります。今後も、市役所の職員の皆さんと一緒に活動を行うなかで、学生たちが成長できるような…そのような事業が生まれればよいなと思っています。

≪プログラム≫

13:00 開会

13:10 活動報告会

A「地域課題対応型」の活動報告

1. (農産加工品等) 地域資源掘り起しと活用

2. 人口流出を防ぐための定住施策

3. 甲賀市の地域資源を活かしたまちづくり(水口〜土山の文化遺産を活かす事業化)

4. 理想の大津つくろう〜大学生が考える未来の大津〜

5. 玉川っ子検定〜わがまち玉川の魅力発見〜

6. 歴史まちづくり法に基づく草津市のまちづくり

7. 彦根ユネスコ協会の活動への青年層の参画促進について

8. 環境推進員(えこリーダー) への参加

【関連エントリー】

おおつ未来まちづくり学生会議

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」の開催

第3回「おおつ未来まちづくり学生会議」

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会

「おおつ未来まちづくり学生会議」発表会、無事に終了しました。

大学のホームページに「第4回 おおつ未来まちづくり学生会議」の記事

【追記1】▪︎「活動奨励賞」を受賞しました。代表して清水くんが受け取ってくれました。左右は、市役所企画調整課の龍池さん(右)と古田さん(左)。

【追記2】▪︎大津市役所のホームページに、大津市長と「おおつ未来まちづくり学生会議」メンバーとのランチミーティングの様子が掲載されました。

ノルウェー旅行(6) - Stegastein(ステーガスタイン)-

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎ひとつ前のエントリー「Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)」で、「ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます」と書きました。アップしたのは、そのステーガスタインの展望台です。

▪︎すごいです。これ!! さすが森林の国ノルウェー、木材の合板と鉄筋でできた幅4m・長さ30mのプラットホームが、山肌から突き出ているのです。迫力があります。アウルランフィヨルドからは650mの高さなのだそうです。しかもプラットホームの先端は、ガラス張りです。高所恐怖症の人は無理かも…ですね。ところで、データが復活し、ノルウェーの写真は山ほどあるので、海外の話題は当分ノルウェーが続くかと思います。

ノルウェー旅行(5)- Aurlandsfjord(アウルランフィヨルド)-

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎今年の夏のノルウェー旅行の写真、復活しました。デジタル一眼レフでたくさんのノルウェーの風景を撮っていたのですが、データカードが壊れて情報を取り出せなくなっていました。データベース復活を専門とされている会社に依頼して、なんとかデータがほぼ復活したのです。ということで、タイミングは悪いですが、個人的にはプライベートなところでは一番のハイライトとなったノルウェー旅行の写真をアップさせていただくことにいたします。

▪︎以前のエントリーに、こう書きました。「ノルウェーでは、あちらで研究に励んでおられる同僚のT先生ご一家のお世話になりました。8月14日には、ベルゲン急行とフロム鉄道を乗り継いでフロムに到着しました。T先生や息子さんのRくん一緒です。翌日、15日には、近くにあるアウルランの村を通って、そこから葛折の道を登り、ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のソグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます。心が洗われるような風景でした」。そうなんです。心が洗われるような風景。自分で撮ったものをアップします。

▪︎この日は、ちょっと小雨がふるような天気でした。8月ですが、肌寒く、ウインドブレーカーを着なければならないような気温でした。必ずしもコンディションはよくありませんでしたが、このような写真を撮ることができました。カメラの腕がよければ、この風景の素晴らしさをもっとお伝えできるのに…残念です。

▪︎とろこで、フロムとかアウルランといっても、どこにあるのかわかりませんよね。ということで、地図で位置を示しておこうと思います。

▪︎こうやって地図を改めて見てみると、イギリスのスコットランドに近いことがよくわかります。少し前にノルウェーの作曲家グリーグに関連してエントリーしましたが、グリーグの曾祖父は、1779年にノルウェーに帰化したスコットランド人でした(世界史をよく勉強された方たちはご存知ですが、ノルウェーとイギリスは関係が深い)。グリーグが生まれたベルゲンは、中世の時代はハンザ同盟の拠点でもありました。ドイツからも近いですね。