企画展「江若鉄道の思い出」( 1 )

▪︎12日(木)のことになります。午前中は大津市役所で「都市計画審議会」関連の打ち合わせでした。午後からは滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課の「つながり再生モデル事業検討会」の会議がありました。その隙間を使って、大津市歴史博物館の企画展「江若鉄道の思い出」を観覧してきました。

▪︎大津や滋賀にお住まいでないとご存知ない方もおられるかもしれません。江若鉄道という鉄道会社、今は存在しません。1969年に廃線になりました。私が小学校5年生のときです。どこを走っていたかというと、湖西の湖岸沿い、大津市にある浜大津駅から滋賀県高島郡今津町(現高島市)の近江今津駅までを結んでいました。現在は、この地域をJRの湖西線が走っています。

▪︎「江若鉄道」は、湖西地域、特に堅田以北にお住まいの皆さんには、通勤、通学、買い物に欠かすことのできない鉄道でした。鉄道ですが、電車ではありませんでした。ディーゼルエンジンで走る気動車でした。ちなみに、なぜ「江若」なのかというと、当初の計画では「近江」と「若狭」をつなぐ予定であったことから、近江の「江」と若狭の「若」を取って会社名にしました。

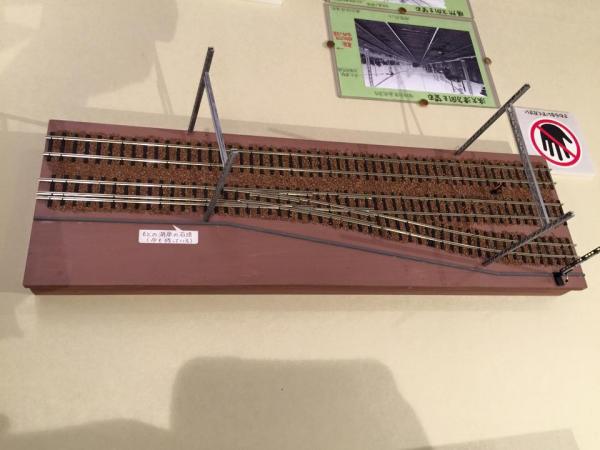

▪︎企画展の入り口にあるジオラマです。今回の企画展では、ジオラマだけは撮影を許されています。このジオラマは、三井寺下機関庫です。こういうのを見ていると、わくわくしてきます。ディーゼル機関車や蒸気機関車も確認できます。

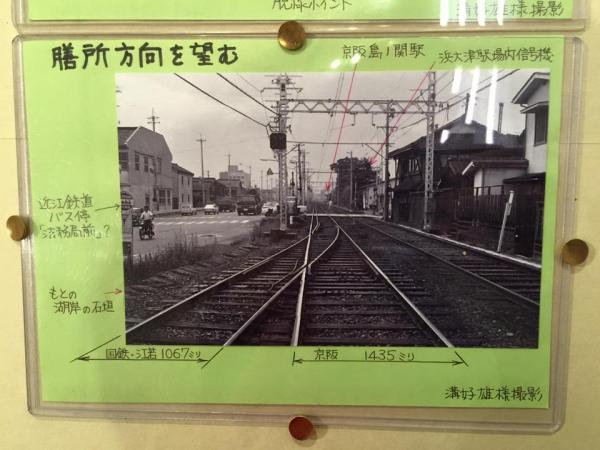

▪︎こちらの6枚の写真は、いずれも浜大津のあたりのジオラマを写したものです。浜大津には、京阪電車の「京津線」と「石坂線」の浜大津駅がありました。前者は京阪三条駅と浜大津駅を結び、後者は石山寺駅と坂本駅を結んでいました。(本文続きます)

亡き人との“再会”

▪︎2013年に、NHKスペシャル『シリーズ東日本大震災 亡き人との“再会”~被災地 三度目の夏に~』が放送されたらしいのですが、私は視ていません。非常に残念です。今日、たまたまこの番組のことをYahooが提供する雑誌情報を読んでいて知りました。「NHKも取り上げた被災地の“心霊体験”はまだ終わっていなかった」という記事です。被災地で、亡くなった方たちの幽霊の目撃談が後を絶たない…という内容です。詳しくは、お読みいただきたいのですが、以下に引用をさせていただきます。

メディアではNHKが2013年に「津波の犠牲者と再会した」「声を聞いた」といった被災者の不思議な体験を特集したNHKスペシャル『シリーズ東日本大震災 亡き人との“再会”~被災地 三度目の夏に~』を放送し、大きな反響を呼んだ。またAFP通信などの海外メディアもこの事象を報じている。こうした幽霊話は被災地ではすっかり定着しているのだ。

「これまで様々な災害を調査してきましたが、幽霊に関する話がここまで顕著だった災害は近年、ありませんでした。しかも単なるウワサ話と異なるのは、4年という長期間にわたって語り継がれていることです」

そう指摘するのは、災害社会学や災害情報論を専門とする日本大学文理学部社会学科の中森広道教授だ。

その一方、本誌が取材を進めていく中で多く聞こえてきたのが、(1)「顔のある幽霊」、つまり実在した人間が登場する話(2)一般的な心霊話のように憑(つ)いたり祟(たた)ったりするのではなく、どこか温かみを感じさせる話、のふたつだ。

例えば、こんな話。夜、仙台市内で女がタクシーを止める。行き先は津波被害を受けて更地となった沿岸部の住宅地。「こんな時間に行っても何もないですよ」と言いながらも女を乗せて走り始めた運転手がしばらくして後部座席を見ると誰もいない。だが運転手は「きっと住み慣れた町に帰りたいんだろう」と、消えた女の気持ちをおもんぱかって目的地まで車を走らせた。

また、こんな話も。仮設住宅に知り合いのおばあちゃんが訪ねてくる。茶飲み話をして、そのおばあちゃんが立ち去ると座布団が濡れている。そこで初めて茶飲み仲間たちは「そういえば、あのばあちゃん、死んだんだっけな」と気づく。でも誰も怖がったりしない。「ばあちゃん、物忘れがひどかったから自分が死んだの忘れてんのかもな。まぁそのうち気がつくべ」

▪︎このような事象に関して詳しく学んでいるわけではありません。ネットでではありますが、少し調べてみると阪神淡路大震災でも同様のことが言われていたようです。しかし、東日本大震災のばあい、記事のなかの中森さんは「幽霊に関する話がここまで顕著だった災害は近年、ありませんでした」と指摘されています。どのような要因が、阪神淡路大震災と東日本大震災の違いを生み出しているのでしょうか。ひとつには、阪神淡路大震災と東日本大震災を比較したばあい、被災地の広さが違います。広い方が、こういう幽霊の目撃談が増えそうな気もしますが、そのことで説明しつくせるかというと、どうも違うような気がします。

▪︎私はこのニュースを読んで、すぐに頭に浮かんできたことがあります。それは、ある研究会で、医師である岡部健先生から「お迎え」の話しを伺ったときのことです(岡部先生は2012年の秋に、肺ガンでお亡くなりになりました。以前のエントリーをお読みいただければと思います)。臨終を間近にしたとき、自分の家族や親しかった友人があの世から自分を「お迎え」に来てくれることを多くの人びとが経験しており、しかもその「お迎え」を経験した人びとの多くが穏やかな最期を迎えられるのだそうです。人びとの意識の深層にある、広い意味での死生観が影響しているのでしょう。それが東北固有のものなのか、それ以外の地域でも確認できる一般性のあることなのか…そのあたりのことは私にはわかりません。しかし、このような死者とのコミュニケーションを可能にするような心性が東北の人びとの心のなかにあるとすれば、「幽霊に関する話がここまで顕著だった災害は近年、ありませんでした」という中森さんのご指摘もなんとなく理解できるような気がします。東日本大震災と幽霊の目撃に関連するネット上にある記事のリンクを「まとめた」ものです(NAVERまとめ)。このなかには、いろいろ興味深い記事があります。

【追記】▪︎以下の記事も興味深いですね。

【3.11震災から4年】被災地で幽霊目撃談が多い本当の理由

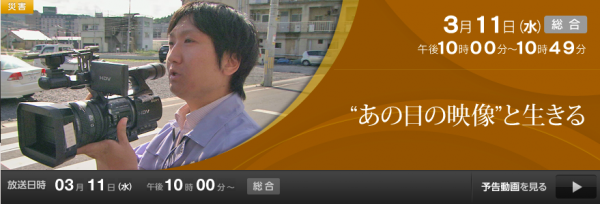

NHKスペシャル「”あの日の映像”と生きる」

▪︎東日本大震災から4年たちました。あの日、私は、一人暮らしの老母のために買い物等をしているときでした。母の家に戻ると、「大変なことになっている」というのです。テレビに映しだされる映像をみて、ショックが大きく、しばらく動くことができませんでした。翌日には、岩手県に出張する予定になっていました。被害が甚大であった沿岸部ではなく、県北にある内陸の地域でした。もちろん、出張は取りやめになりました。

▪︎さて、以下は今晩放送されるNHKスペシャル「”あの日の映像”と生きる」について新聞に掲載された番組紹介です。

父がどんな経緯で犠牲になったかを知らずにいた男性は、ある動画の中に逃げようとする父の姿が映っていることで救われた思いだったという。一方、その映像撮影していた男性は「何か出来たのでは」と悔やみ続けた。時を経て面会した2人の心は通じ合う。

逃げ遅れて7キロ流されたが助かった夫婦は、「生き残ったことを負い目に感じた」といい、全国の学校で、自分たちが映った動画を題材にして津波の恐ろしさを伝える講演を続けている。夫は「生きることと死ぬことの境界は、紙一重より薄い」と語る。

生きることの意味を問う番組だ。

▪︎この短い番組紹介の文章のなかに登場する2つの例では、いずれの人びとも、津波で亡くなってしまわれた方たちのことを思い続けています。矛盾するような言い方かもしれませんが、自ら語ることのない死者からのメッセージに必死に耳を傾けようとされている…そのように思えてなりません。また、死者の赦しのなかで人びとは生きることの意味を深く感じとっておられるようにも思いました(死者が生きる人びとに力を与えている)。

壁を破れば世界が変わり、認識が変わる。つまり、自分が変わる…

▪︎facebookで興味深いインターネットの記事をみつけました。龍谷大学の他学部で教員をされている方の投稿にリンクが張り付けられている記事でした。この先生は、いつもこれから社会人になっていく学生の成長に関して、様々な情報を積極的に発信されておられます。そのような情報の多くに共感するとともに、私自身、いろいろ学ばせていただいています。今日も、興味深い記事をfacebookにリンクされていました。「水野さんから学んだこと それは教室に座って講義を受けるだけでは絶対に学ぶことのできない学問の本質」( 47NEWS > スポーツ > 週刊TURNOVER > 特集 > 企画特集 > )という3月7日の記事です。日本代表ヘッドコーチ・森清之さんが、ご自身が指導を受けた水野弥一さん(元・京都大学アメリカンフットボール部監督)について書かれた文章です。

▪︎facebookで興味深いインターネットの記事をみつけました。龍谷大学の他学部で教員をされている方の投稿にリンクが張り付けられている記事でした。この先生は、いつもこれから社会人になっていく学生の成長に関して、様々な情報を積極的に発信されておられます。そのような情報の多くに共感するとともに、私自身、いろいろ学ばせていただいています。今日も、興味深い記事をfacebookにリンクされていました。「水野さんから学んだこと それは教室に座って講義を受けるだけでは絶対に学ぶことのできない学問の本質」( 47NEWS > スポーツ > 週刊TURNOVER > 特集 > 企画特集 > )という3月7日の記事です。日本代表ヘッドコーチ・森清之さんが、ご自身が指導を受けた水野弥一さん(元・京都大学アメリカンフットボール部監督)について書かれた文章です。

水野さんから学んだこと それは教室に座って講義を受けるだけでは絶対に学ぶことのできない学問の本質

▪︎以下は、記事からの引用です。

自分の弱さを認め、それを克服していこうと必死にもがいていると、ふと何かの拍子に自分自身の心から自由になれる。もしくは、そんな錯覚に陥る瞬間がある。これこそが真の自由で、この経験は何にも代えがたい。

壁を破れば世界が変わり、認識が変わる。つまり、自分が変わる。いわゆる「そうなってみて初めてそれが分かる」ということである。最も重要なのは、頭で考えることでも知識を増やすことでもなく、壁を破るために今の自分を捨てて、先の見えない未来に身を投じる勇気と覚悟なのだと学んだ。学んで成長したあとにしか自分のしたことの意味が分からないのだから…

▪︎私もその通りだと思います。これはスポーツに限ったことではありません。仕事を行う上でも同様の経験が必要だと思います。壁を破るのは、自分自身です。短期的なコスト・ベネフィットだけを計算しているようでは壁は越えられません。たとえば、卒論の調査や研究においても、「やり方がよくわからないので、教えてください」という人がやってきます。「卒論が義務付けられているので、仕方がないので、できるだけ楽に卒論が書けるやり方を教えてください」と言ってきているのではありません(このような学生は問題外です…)。「自分なりに考えたんですけども」という話しが頭につきます。まじめです。でも、まだ本気にはなっていません。自分の身体と頭を使って自分のなかにある壁を突破しないことには、お話しにならないのです。「できるだけ楽に卒論が書けるやり方」を教えろとはいっていませんが、「できるだけ効率的に卒論が書けるやり方」を知りたがっているのです。水野さんは、森さんたちに、「頭で考えるから分からへんのや。だから京大生はアカン」とよくおっしゃったそうですが、そのことと似ているかもしれません。私も、20歳代の院生のころに、指導教員から同じようなことを言われました。なかなか難しいことですが、もし一度でも経験してみることができれば、それはその後の大きな自分の宝になるはずです。

海外からのメール

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ushuaia6a_(js).jpg)

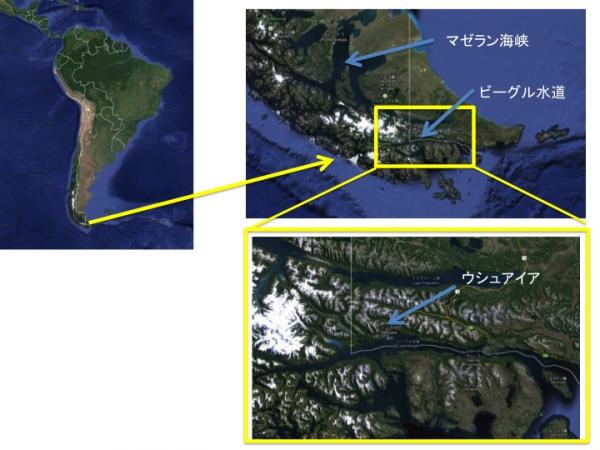

▪︎長年の研究仲間である畏友・谷内茂雄さんからe-mailが届きました。谷内さんの勤務先は京都大学生態学研究センターで、彼とは、職場も近く(生態学研究センターも龍大社会学部も最寄駅瀬田…)日常的にいろいろやり取りをしているわけですが、今回は地球の裏側、南米の最南端、フエゴ島にあるウシュアイアという都市からe-mailが届いたのです。フエゴ島といえばマゼラン海峡で有名ですね。しかし、谷内さんがいるウシュアイアは、フエゴ島でもビーグル水道に面しています。世界最南端の都市です。ビーグル水道とは、進化論のチャールズ・ダーウィンが、ビーグル号による地球一周航海(1831〜1836年)の時に通過した水路のことです。

▪︎そのようなことはともかく、ウシュアイアってどんな街なのかなと思い、Wikipediaで調べてみました。トップの写真は、ウィキメディア・コモンズから拝借したものです。とても美しい街じゃないですか。背景のそそり立つ山がすごいですね〜。このウシュアイアは、フエゴ島国立公園観光の基地となっています。観光用の南フエゴ鉄道もあるらしく、「おもわず、いいな〜…」とつぶやいてしまいそうですが、谷内さんは仕事で来ているのです。

▪︎谷内さんは、推薦を受けてIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)の統合報告書の執筆者をされています。昨年のオランダに続き今回は2回目になりますが、国際的な会議やワークショップになるので移動がとても大変そうです。このウシュアイアには、日本から2日かかったそうです。また、せっかく風景の良いところなのですが、報告書を執筆するためのワークショップや会議が続き、ホテルで合宿をするように仕事をするらしいのです。私などは「なんだかな〜、せっかく景色の良いところに来たのに」と思ってしまうのですが。谷内さんには帰国後、この合宿での生物多様性に関する議論に関して、とくに生物多様性と、空間スケールや環境ガバナンス等々との関係について、どのような議論が行われているのか、いろいろ教えてもらう予定です。というのも、そのような議論は、谷内さんや私も参加している総合地球環境学研究所の流域管理に関するプロジェクトとも関連しているからです。

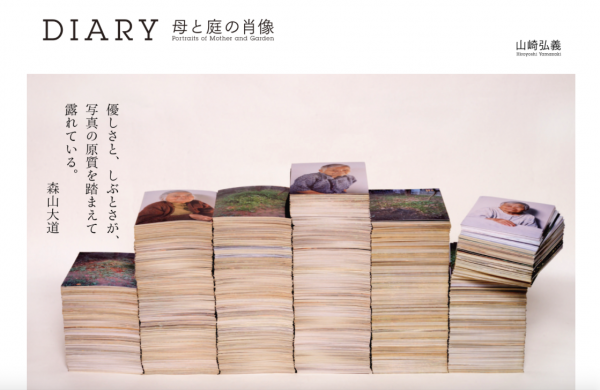

『母と庭の肖像』(山崎弘義・著、大隅書店)

▪︎大津の出版社「大隅書店」さんが、新しい本を出版されました。山崎弘義の『母と庭の肖像』です。大隅書店の公式サイトでは、以下のように紹介されています。

今日の母は無表情だった。庭に出てみるとムラサキハナナが一気に咲き始めている。日々の移ろいを感じる瞬間だ。認知症の母と自宅の庭を3年間、ほぼ毎日、日記的に撮影。期間は2001年9月4日から、母が亡くなった2004年10月26日まで。撮影した枚数は3600枚を越えた(本書冒頭より)。森山大道に師事し路上スナップを撮り続けてきた写真家山崎弘義が祈るように撮影した写真と日々の記録からなる静謐かつ渾身の写真集。

▪︎この解説からは、毎日毎日、山崎さんは認知症のお母様とご自宅の庭を撮影されたようです。この本に収められた写真には、日記も添えられているとのことです。私自身、週に1回程度ではありますが、老母の世話をしに5年近く通い続けているので、この本のことがすごく気になりました。実際に手にとって読んで写真を感じとってからの感想を書くべきなのでしょうが、写真の対象である認知症のお母様と著者である山崎弘義さんの「関係」も表現されているのではないのかな…と想像しています。その「関係」も介護をされていた当時の「関係」だけでなく、過去の母と息子の「関係」もそこには織り込まれているような気がします。

▪︎この『母と庭の肖像』には、山崎さんの写真の師匠である森山大道さん、そして作家の荻野アンナさんが推薦の言葉を添えられています。

優しさと、しぶとさが、写真の原質を踏まえて露れている。 森山大道(写真家)

渾身という言葉が「DIARY」には相応しい。認知症の母親と庭の一隅をセットにして、日々撮り重ねたものが一冊になってみると、静謐にして渾身、という不思議な作品が成立した。荻野アンナ(作家・慶應義塾大学文学部教授)

【追記】▪︎以下も、ご覧ください。

しだれ梅

▪︎自宅マンションにある公園で、紅白のしだれ梅が花を咲かせました。ふだん、花にあまり関心のない私でもそばに寄って鑑賞することにしてみました。これは、マンションの記念イベントで植樹されたものです。この梅にかぎらず、花壇の花などもについても、自治会の女性ボランティアの方達が一生懸命にお世話をされています。ありがとうございます。出勤前に、心が和みました。

▪︎梅は、花が散った後には味には実がなります。梅干しにちょうど良い程度の小ぶりの梅です。昨年は、なにかの折に、マンションの自治会の役員さんやボランティアの方達と一緒に、この梅の実の収穫を行いました。私が住むマンションは全体として高齢化しているため、私のような者でも「若者」になってしまうため、脚立に登ってこの梅の実の収穫を行いました。たしか、「梅酒」になっているはずです。

いかなごの釘煮 2015

▪︎仕事から帰宅すると、今年も妻が「いかなごの釘煮」を炊いていました。何年前からでしょうか、奈良の我が家でも「いかなごの釘煮」を炊くようになりました。この「いかなごの釘煮」については、過去のエントリーがあるので、そちらの方もお読みいただければと思います。写真は、今年の「いかなごの釘煮」の生姜風味の方です。

▪︎この生姜風味を炊き上げた翌日は、妻から「実山椒」をみつけてくるようにとのミッションを受けました。ちょうど、老母の生活介護にいく途中に梅田を通るからです。いろいろ探して、やっと阪急デパートの地下2階の食品売り場の片隅に、乾燥させた「実山椒」がおいてありました。ミッションコンプリート。「実山椒」のシーズンは6月頃です。この春先には、なかなかありません。どうも、「いかなごの釘煮」のベテランのみなさんは、前の年のシーズン時に買い求め、それを茹でたあとに冷凍保存しておくようですね。なるほどです。生のものに比べると風味は落ちるけれど、「いかなごの釘煮」には十分だとのことでした。おそらく、今年のシーズン時には来年に備えて、「実山椒」を冷凍保存することになりそうです。

▪︎下の写真は、生の状態の「いかなご」です。けっきょく、この春、我が家では500g入りの「いかなご」のパックを6パック購入したようです。つまり3kgということになります。これを、娘や息子、親や妹のところに送ることになります。我が家は、いたってかわいらしい量です。本場の阪神間では、トロ箱で箱買いして、ものすごい量を炊くお宅もあるようです。すごい!!

【追記】▪︎びっくりしました。知らなかったな〜。「いかなごのくぎ煮振興協会」の公式サイトがあります。「くぎ煮.jp」です。「くぎ煮検定」、「我が家のくぎ煮コンテスト」、「いかなごのくぎ煮文学賞」…。様々なコンテンツが盛りだくさんです。私が高校や大学の頃は、もっと「素朴」な感じでしたが、時代はかわりました…。