社会学部校友会の新会員歓迎パーティ

▪︎昨日は、卒業式の後、琵琶湖畔にあるロイヤルオークホテルで「社会学部同窓会の新会員歓迎パーティ」が開催されました。全国の大学で、卒業式の後はパーティが開かれると思いますが、龍谷大学のばあいは、同窓組織である校友会に卒業生を新会員として迎えるという趣旨のもと、各学部の校友会が学部ごとに開催されています。私たち教員も、そのパーティに招待していただいています。

▪︎パーティのメインイベントは、恒例となっている大抽選大会です。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」も景品に登場しました。プレゼンターは、研究会代表の小西くんと、副代表の小林さんです。また、パーティの会場では、「北船路」がふるまわれました。同窓会の皆様、ありがとうございました。

▪︎村上太胤校友会会長からスピーチと乾杯のご発声をいただきました。会長は、1969年に龍谷大学文学部仏教学科を卒業され、現在は、法相宗大本山薬師寺の副住職をされています。たいへんユーモアたっぷりのスピーチをいただきました。ありがとうございました。また、万歳三唱ならぬ、乾杯三唱を教えていただきました。また、研究会がプロデュースした「北船路」、会長にも気に入っていただけました。ありがたいです。

▪︎パーティが始まる前、校友会会長の村上太胤さんと副会長の湯口博さんとお話しをさせていただきました。会長が副住職をおつとめになっている薬師寺は、私のマラソンの練習コースと関係しています。自宅から尼辻に走り、唐招提寺の横をぬけ、薬師寺の敷地の周りをぐるっと走って、また自宅に帰る…というのが私の定番の10km練習コースですとお伝えすると笑っておられました。

▪︎この写真、左は、後輩がプレゼンターに登場した(トップの写真)ということで、ステージに駆け寄る4年生の皆さんです。研究会の活動は大変だったけど、頑張ったからこそ得られたものもある…そういう笑顔なのだと思います。右の写真。左はゼミTさん。その横はTさんの友達です。お名前は…忘れてしまったけど、彼女から就職活動の相談を受けたことがあり、そのときのことはしっかり記憶しています。希望通りの仕事に就くことができたようです。おめでとう!!

脇田ゼミ10期生「卒業おめでとう!!」

▪︎昨日は、卒業式でした。脇田ゼミ10期生が卒業しました。10期生のみなさん、卒業おめでとうございます。

▪︎卒業論文の指導では、いったいこの学年は…と不安にもなりました。というのも、私が求める水準に超えることのできた学生もいますが、そうではない学生も多々いたからです。もっとも、後者のそうではない学生でも、最後はなんとか卒業論文を提出することができました。その評価はどうあれ、卒業式を迎えられたことは、本当に良かったと思っています。

▪︎通俗的な言い方になりますが、卒業後は、社会の荒波のなかで揉まれることになります。それぞれの職場で、信頼され、活躍できる人材に成長していってほしいと思います。与えられた仕事をただ単純にこなすだけでなく、自分で仕事をみつけることのできる人に成長して欲しいと思います。そして、自分を活かしてくれている周りの人びとに感謝できる、そのような気持ちを持つことのできる人にも成長してほしいと思います。ゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んできました。この活動での経験は、みなさんが社会人となったとき、必ず役立つはずです。みなさんが社会人として成長されることを楽しみにしています。

▪︎時々、学年の同窓会をやってください。学年の同窓会幹事は、大津の街で働くことになった上田麻央さんにお願いすることにしました。たまには、私も同窓会に呼んでください。みなさんの近況を聞かせていただきたいと思います。そして、卒業後、どのように成長されているのかを確認させてください。楽しみにしています。

「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」

▪︎昨日は卒業式でした。卒業式に先立ち、「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」が開催されました。毎年、卒業式の日に、この「卒業生を送る会」を開催してきましたが、こんなに多くのみなさんが参加してくれたことは、初めてではないかと思います。卒業式の前には、サークルの後輩や仲間と、卒業を祝うシーンが、キャンパスのあちこちでみられますが、5期生のみなさんは、なにはともあれはこの「卒業生を送る会」に駆けつけてくれました。「卒業生を送る会」では、5期生の担当教員からお祝いのスピーチが行われました。また、「エンパワ」に関するアンケートにこたえてもらいました。そして最後には、記念の集合写真を撮りました。

▪︎4月からは、新しいカリキュラムのもとで、8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が始まります。私は、8期生の主担当になります。主担当の教員として、5期生も含めた「エンパワ」の先輩たちに心から感謝したいと思います。ここまで「エンパワ」が続けてこられたのも、先輩のみなさんが、地域のみなさんと苦労しながら取り組んでこられた活動の「蓄積」のおかげだからです。そのような「蓄積」が、大学と地域社会の成熟した連携関係を生み出すことにもつながっています。また、「大津エンパワねっと」は、学内外で、龍谷大学社会学部の看板教育プログラムとして認められるようになりました。「エンパワ」で実践できた活動は、世の中一般からすれば、とても小さな活動にしか過ぎません。しかし、この小さな活動からみなさんが経験したことは、みなさんの人生にとって大きな意味をもつに違いないと確信しています。社会人として活躍してください。期待しています。

第2回「龍谷大学餃子研究会」

1988年の春

▪︎我が家には子どもが2人いますが、2人とも成人して社会人になり、独立して暮らしています。そのため、連絡は「LINE」により取り合っています。昨日は、夕方、娘から連絡がありました。「職場内の新聞に『私の地元 ひと昔前のこの街』というタイトルでエッセーを書くことになったので、タイトルに適した写真はないだろうか」という連絡でした。その連絡が入ったとき、私は外にいたので対応できませんでしたが、じきに「LINE」の着信音が鳴り始めました。妻が娘が小さいときのアルバムを広げて、一枚一枚、スマートフォンで写真を撮って「LINE」で送り始めたからです。

▪︎この写真は、そのうちの1枚です。私は奈良に住んでいますが、この写真は近鉄菖蒲池駅近くにあった「あやめ池遊園地」で撮ったものです。すでに、この遊園地はなくなり、住宅街に変わっています。1988年4月です。娘は1歳3ヶ月ぐらいだと思います。まだ、息子は生まれていません。私は、29歳か30歳になったばかりだと思います。当時は、大学院の博士課程後期課程を単位取得満期退学して研究員か何かをしていたときのものです。いわゆるオーバードクターですね。

▪︎時代は、バブル経済真っ只中。世の中はお金で浮かれていました。証券会社に入社していた大学時代のサークルの後輩などは、ものすごい金額のボーナスを得ていました。そのような世の中と我が家の家計は対称的な状況でした。我が家は、小学校の教員をしていた妻が大黒柱。私は大学の非常勤講師や学習塾等のアルバイトをしていました。学会誌に論文が掲載されて、駆け出しの研究者としてスタートした頃でした。しかし、なかなか研究職につくことができず、焦りにも似た気持ちがありました。

▪︎アルバムの写真をみると、いろんなことを思い出します。たしかに、経済的には大変な状況ではありましたが、幸せだったと思います。そして現在、こういう幸せな思い出とともに生きていられるということも、幸せなことなのかなと思います。人生の折々にある、こういう幸せな思い出を大切にしながら、人生の最後、自分の家で、家族に見守られながら、「なかなか素敵な人生だったな〜」と、幸せな気持ちに満たされて眠るように死ぬことができたらなあ…、ふとそう思ったのでした。

自転車事故のこと

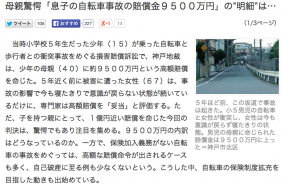

▪︎Facebookを通して、たまたま右のような記事を読みました。「母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…」という産経新聞の記事です。事故当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、被害者は意識不明のままであり、裁判所は母親に9500万円の損害賠償を命じたという記事です。この記事についてfacebookでシェアしたところ、複数の方達からコメントをいただきました。ありがとうございました。

▪︎Facebookを通して、たまたま右のような記事を読みました。「母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…」という産経新聞の記事です。事故当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、被害者は意識不明のままであり、裁判所は母親に9500万円の損害賠償を命じたという記事です。この記事についてfacebookでシェアしたところ、複数の方達からコメントをいただきました。ありがとうございました。

▪︎ある方は、記憶の範囲と断っておられましたが、死亡事故では以前から2000万〜5000万円程度の判例が一般的だとのことです。自転車でも車でも、原因は関係なく、「判断基準は死亡あるいはけが・後遺症など被害の程度と、事故原因の過失の程度」などによるとのことです。また、亡くなった方が若い方だと、死亡事故の被害者が学生さんだったら、就職して退職までに得られたはずの収入が請求されので高額になるのではとのことでした。なぜ、このような事故がとても気になったかというと、私が勤務している龍谷大学瀬田キャンパスは丘陵地にあり、多くの学生たちが自転車で通学しているからです。また、大学側は、近くの自治会の方達からもたびたび交通マナーが良くないことについて厳しくお叱りを受けてきました。このような事故が起きてしまってからでは遅い、そのように思ったからです。

▪︎お隣の立命館大学のBKC(びわ湖草津キャンパス)では、1億円以上の加害者賠償をカバーできる任意保険への加入を義務づけているとのことです。学生の自転車が主婦を死亡させる不幸な事故が起きてしまったことが背景にあるようです。では、我が龍谷大学瀬田キャンパスはどうかというと、以下の通りです。

日々約2,000人を超える学生が自転車・バイクにより通学しています。 自転車・バイク通学をされる皆さんが、安全運転意識の向上、事故防止、盗難防止、放置車両の減少など、通学中に起こる様々なトラブルを回避する観点から、自転車・バイク登録制度を実施しています。

制度の概要

①学内に駐輪する自転車・バイクは必ず登録申請し、交付を受けて、所定の登録シールを利用車両に貼付する必要があります。

※登録シールのない車両には「告知書」の貼付や撤去を行う場合があります。

②登録は無料。一度登録すれば卒業・修了まで有効です。

③登録受付は生協ショップSMYLEサービスカウンターで随時行っています。

登録に必要な条件について1) 自転車・バイク防犯登録への加入

2) 前照灯の設置

3) 防犯対策(鍵)がなされていることこれ以外に自転車・バイク保険に加入することを推奨します。

▪︎これも学外の方にご指摘いただきましたが、瀬田キャンパスでは「推奨」であって、立命館のBKCのように義務付けているわけではないようです。心配です。まずは、交通マナーの向上に一層取り組まねばなりませんが、同時に、何か事故が起きたときのために、私の個人的な意見としては、自転車・バイク保険への加入を義務付けたほうがよいと思います。4月から担当する全学の仕事の範疇には入らない課題なのですが、関係者にお願いをしておこうと思います。このような話題は、このブログには書く予定ではありませんでしたが、自分の備忘録としてエントリーしておこうと思います。

抑制力

▪︎たまたま、京都大学の公式サイトで、総長である山極寿一さんのインタビューを動画で拝見しました。山極さんは、人類の起源をゴリラに遡って研究していることで有名な方です。山極さんと一緒に授業をしたことがある私の友人は、大変、紳士的で丁寧な方だといっていました。そのことが、このインタビューの動画を拝見しても伝わってきました。

▪︎インタビューは、活字にもなっていました。以下は、こちらからのベージの「Q3」からの引用です。

山極壽一にとってのゴリラとは?

A.3大きな力を持つが、それを感じさせない抑制力を持った人間を超える存在

ニホンザルを見ているうちに、もっと人間である自分自身を映し出せる対象に興味が出てきました。そのようなときに動物園でゴリラを見たらすごく圧倒されました。その威厳にこれは人間を超える動物だと思いましたね。そして、やっぱり野生で彼らを見てみたいと思ったので「よしゴリラをやろう」と決めました。ゴリラと接して分かったことは、オスの体重は200キロ以上あって、腕も丸太のように太いし手もグローブみたいです。けれどそれを感じさせないぐらいソフトです。非常に包容力があるし、その力を行使しない、何かを抑える力を持っている。

他方、今の我々が住む社会は、こんなに大勢の人間が集まって静かに共存できるのも、「抑制力」だと思います。この抑制力を持ったからこそ、自分の欲望を抑制しながら他の人のやりたいことをやらせてあげるような、互酬性や社会性に富んだ暮らしができるようになった。ゴリラは、人間にも増してその能力が高いと思っています。それに圧倒された。

▪︎動画では、もう少し詳しく、山極さんは以下のように語っておられます。自分で文字化してみました。

ゴリラの研究者から見て、現代の人間社会はどう映りますか?

勝ち負けをつけすぎるな。ゴリラの基本的な社会性というのは、負けないことなんですよ。負けず嫌い。でもね、負けず嫌いのゴールには何がまっているかというと対等な関係がまっているんですよ。相手より上にでなくっていいわけだから。

でもね、今の人間社会は、負けないでいることと勝つことということを混同しているんですよ。負けないでいることを、勝ちたいことと誤解してしまっているんです。だから、負けたくないという心を、勝ちたいという心に変換させようとするわけです。でも、それはゴールが違うんですね。勝とうとするためには、相手を押しのけなくちゃいけないし、相手を屈服させないといけないわけですよ。その先には、孤独が待っているわけです。相手は、自分に対してへつらってくれるけど尊敬しくれるわけじゃない。常に力を行使していないと自分の権力が守れないわけでしょ。そういう社会というのは、非常にギスギスして生きづらい社会ですよね。格差が非常に高い社会。そこに、今人間社会は向かっているような気がするんですよね。

それはじつはね、ニホンザルの社会に近い社会なんですよ。なにかトラブルがあったときに、そのトラブルを解消しようとしたら、勝ち負けをつけるのが一番簡単な方法なんですよ。だけど、ゴリラは、勝ち負けをつけずに、それを解消しようとする。だから抑制力が必要になるんです。つまり、自分の取れるものを取らないわけでしょ。自分の欲望を抑制しながら、相手に取らせる。ということで、平和をもたらそうとするわけですね。そこには、力の強いものが抑制するっていう精神がなければ成り立たない社会なんですね。それをゴリラは作ってきたし、もともと人間もそういう社会をはじめに作ったはずなんです。

だから、人間は非常に互酬性の強いね、何かしてもらったら相手に何かしてあげたいという心を伸ばしてきたし、何もしてもらえないでも、自分が取れるにもかかわらず相手に譲ったり、関係をとりもってきたと思うんですよ。でもね、今はね、取るほうがえらい、先に何かをするほうがえらい、ていうふうに勝つ事が求められる社会になってしまった。これは、ゴリラからみると方向性が間違っているんじゃないかという気がする。

▪︎非常に大切な指摘をされていると思います。新聞で様々なニュースを読んでいると、この地球上でおきている様々な問題は、勝ち負けをつけて、相手を屈服させて、「常に力を行使していないと自分の権力が守れない」ことに怯えることに起因している…そのように思えてきます。山極さんの説明からすれば、私たち人間は、力の強いものが抑制する精神を基盤にした社会であったはずが、いつのまにか勝ち負けをつけるニホンザルの世界に戻ってしまっている…かのようにも思えます。

▪︎私自身は、グローバリゼーションや市場原理、そして様々な社会の変化に翻弄される地域社会を再生していくための仕組みはどのようなものなのか、できるだけ翻弄されずに済むための仕組みはどのようなものなのか、自分なりにいろいろ考え、ささやかな実践を積み重ねているのですが、山極さんの「抑制力」という言葉は、ひとつの大切なヒントを与えてくださったように思います。インタビューの動画では、「研究者と社会との距離感とは?」という質問に対しても、大切なことを語っておられます。ご覧いただければと思います。

【追記】▪︎別の面白い動画もありました。「家族の由来と未来 ~ゴリラの社会から考える~ 」という、山極さんの講演の動画です。類人猿の社会では、「弱いものから強いものに食べ物を要求する」ことや、ミラーニューロン、共感と同情、言語に関する説明なども非常に興味深いですね。進化の過程で人間が獲得してきたことが、現代社会でどうなろうとしているのか。最後のところは、社会学とも結びついてくるように思います(もちろん、このような山極さんのような視点から現代社会を批判的に捉えることに対して、逆に批判的な人もいると思います)。こちらの講演もご覧ください。

Unlimited Imagination

▪︎以下のような、イベントが深草キャンパスで開催されるようです。

Unlimited Imagination

~学部の学びを知り、未来の自分を想像しよう~異なる学部の教員10名が、それぞれの研究や教育の内容を簡潔に説明します。

TED×Tokyo代表のPatrick Newell(パトリック・ニュウエル)氏サポートのもと、

特設ステージでおこなうプレゼンテーションは迫力満点。

龍谷大学での学びが、未来や社会にどのように繋がっていくのか、

アイデアを共有し、未来の自分を想像しよう。日 時 :3月22日(日)

11:00~12:00

経営学部、文学部、農学部、短期大学部、政策学部

13:10~14:00

社会学部、法学部、経済学部、国際学部、理工学部

場 所 :龍谷大学 深草キャンパス(京都)

中国から帰国

▪︎今日の昼過ぎに、中国・武漢市・華中師範大学の出張から帰国しました。昨日中に帰国する予定でしたが、武漢から北京に飛ぶ予定の便が悪天候のため遅れて武漢に到着、そのため北京から関空に飛ぶ乗り継ぎの便に間に合いませんでした。今回の出張は、同僚の先生と一緒でしたが、到着した段階で、「これはもう間に合わいそうにありませんね〜」と半分は諦めていました。わずかの時間で、乗り継ぎの飛行機に荷物を移し替えることもできませんし…。武漢からの便は、北京空港の国内線のターミナルに到着します。そこから、国際線のターミナルには無人電車のような「APM」というシャトルで移動します。そのプラットホームの掲示板では、関空行きがすでに「Last Call」になっていました。そこから出国審査等がありますから、もう絶対に無理です。係官から「元に戻って、中国国際航空のオフィスまで、こういう道順でいってください。そこで聞いてください」と言われて、がっくり。そのあと、なんとかCAのカウンターにたどりつくことができました。

▪︎カウンターで、さっそく交渉。私の下手くそな英語でもなんとか意味が通じたようで、航空会社の方で私たちのためにホテルを2部屋用意してくれることになりました。さらに、スーツケースを取り戻したいのでこれまた下手くそな英語で交渉していると、横にいた女性が「日本人の方ですか」と声をかけてくださり、私たちのかわりに中国語で説明してくださいました。助かりました。武漢市出身で、東京の大学に留学している方らしく、春休みを終えて、これからまた東京の大学に戻られる途中とのこと。彼女がいろいろ中国語で交渉してくれました。そして、通訳してもらった通りに別のカウンターに移動しましたが、結局、いろいろたらい回しにされて、結局、荷物が手元に届くまでにホテルの迎えが来てしまったのでした。「今日の着替えはどうせないし…仕方がない」と、スーツケースを預けたままホテルに移動することにしました。

▪︎周りには、武漢から同じ飛行機で北京に到着した「お仲間」の皆さんが一緒でした。大阪にいく人、東京にいく人、サンフランシスコにいく人…。狭いバスのなかで、「仕方がないね〜。でも、今晩は夕ご飯がタダで食べ放題だから、みんなハッピー!!」などと冗談をいいあいながら北京空港の近くにあるホテルに移動しました。バスのなかでは、翌日の便で関西に仕事にでかける博物館の職員の方とも知り合いになりました。中国の博物館で、日本語の通訳をされている方です。乗り継ぎができなかった私たちをずいぶん気遣ってくださいました。ということで、1日遅れの帰国になりました。2人の中国人の若い女性に、心から感謝です!!

▪︎写真は、そんなトラブルとは全く関係がありませんが…。華中師範大学での歓迎会の時に、撮ったものです。この壺にパイチュウ(白酒)という度数の強い焼酎が注がれ、それをさらに小さいグラスに注いで乾杯をするわけです。乾杯といっても、口をつけるだけでなく、中国のばあいは文字通り飲み干さなくてはいけません。こうやって、お互いに何度も乾杯するのです。もっとも、最後のほうには面倒臭くなって、壺ごと飲みました(^^;;。もちろん、空になった壺にもどんどんパイチュウが継ぎ足されていきます。こういう中国式の宴会も、随分楽しめるようになりました。初めての中国は、30年前のことになります。中国語は現在でも全くダメなわけですが、酒に対応する能力はかなりつきました。

華中師範大学訪問

▪︎しばらく、このブログを更新できていませんでした。ひとつには、年度末ということもあり、学外の仕事が終了したのでその打ち上げがあり、そして職場の送別会と続きました。それに加えてやり残した事務処理などもあり、更新をしている時間がなかなかとれなかったためです。もうひとつは、この年度末に海外出張をすることになったためです(もう少し早い時期に出張したかってのすが、なかなか時間がとれなかったので)。

▪︎ということで、現在、中国・湖北省の武漢市にいます。今回の出張の目的は、この武漢市にある華中師範大学の社会学院と外国語学院を訪問することです。現在、龍谷大学大学院社会学研究科と両学院とは、大学院修士課程の推薦入試に関する協定書を締結しています。今回の訪問では、さらに研究・教育交流をさせていくための協議を行いました。協議は、実り豊かな内容になりました。私自身の研究科長の任期は3月末日までになりますが、今後も華中師範大学との研究・教育交流を進捗・実質化させていくために、努力していきたいと思います。

▪︎写真は、外国語学院副院長の李俄憲先生です。李俄憲先生は、日本語学科の教員であり、日本の近代文学を研究されています。先生とのお付き合いは、先生が私ども社会学研究科を訪問されてからのことになりますから、もうかれこれ5年ほどになるかと思いますが、華中師範大学を訪問するさいには細かいご配慮をいただいています。本当にありがとうございました。この写真は李俄憲先生の研究室で撮らせていただいたものです。デスクに置かれたホワイトボードには、いろいろなものが貼り付けてありますが、その一番上に注目していただきたいと思います。文字が書かれた白い紙が貼ってあります。何が書かれているのかといえば、龍谷大学の「建学の精神」です。李俄憲先生は、いつもこの龍谷大学の建学の精神を研究室の目立つところに貼っておられます。先生は、「ここに書かれていることは、現在の中国の社会にも必要なことなのです」と私たちに説明してくださいました。以下、龍谷大学のホームページから「建学の精神」について説明されていることを引用しておきます。

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。悟りとは自己中心性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。

本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成します。このことを実現する心として以下5項目にまとめています。これらはみな、建学の精神あってこその心であり、生き方です。

すべてのいのちを大切にする「平等」の心

真実を求め真実に生きる「自立」の心

常にわが身をかえりみる「内省」の心

生かされていることへの「感謝」の心

人類の対話と共存を願う「平和」の心

【追記1】▪︎華中師範大学へは、社会学研究科が取り組む「東アジアプロジェクト」の一環として訪問させていただきました。東アジアは各国の共通性として、急激な経済成長のもとで、少子高齢化、格差と貧困、等の社会福祉問題に直面し、社会福祉専門職への期待が高まっています。この「東アジアプロジェクト」は、本学社会学研究科の教育・研究の蓄積をもとに、日本、韓国、中国における若手研究者養成をはかっていくことを目指しています。

【追記2】▪︎武漢に出発する前日の深夜、李俄憲先生からメールが届きました。滞在中に日本語学科の学部学生を対象にした講演をしてほしいというご依頼でした。急なことなので、十分に準備をすることはできませんでしたが、持参したパソコンのなかに入っていた講演用のファイルを修正して、急遽、「大学と地域社会の連携」というタイトルで、社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」を題材にお話しをさせていただきました。こちらの学生諸君は、非常に熱心に受講してくれるので、大変授業や講演がやりやすいのですが、今回も気持ち良く講演ができました。

【追記2】▪︎武漢に出発する前日の深夜、李俄憲先生からメールが届きました。滞在中に日本語学科の学部学生を対象にした講演をしてほしいというご依頼でした。急なことなので、十分に準備をすることはできませんでしたが、持参したパソコンのなかに入っていた講演用のファイルを修正して、急遽、「大学と地域社会の連携」というタイトルで、社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」を題材にお話しをさせていただきました。こちらの学生諸君は、非常に熱心に受講してくれるので、大変授業や講演がやりやすいのですが、今回も気持ち良く講演ができました。

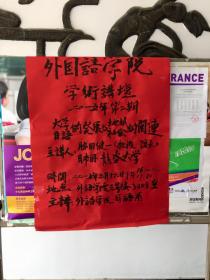

▪︎写真は、李俄憲先生が、学生と一緒に急遽作成してくださった手書きのポスターです。院長という肩書きになっていますが、研究科長のことでしょう。なんだか、日本人の私たちからすると、かつて中国の街角に貼られた壁新聞を思い出すような雰囲気のポスターですね。いろいろお世話になりました。李俄憲先生、日本語学科の教員の皆さん、学生の皆さん、ありがとうございました。

【追記3】▪︎あと、今回の訪問で私たちにアテンドしてくださった日本語学科の3年生の3人の方にもお礼を申し上げたいと思います。空港と大学の間の送迎でや協議の場において、いろいろ助けていただきました。ありがとうございました。大学に入学して2年少しで、ここまではきちんと日本語を話すことができるようになるんだ、すごい…!!