小澤征爾・ベルリンフィルの「悲愴」と湯浅卓雄先生のインタビュー

▪︎先日、facebookで知りました。NHKの「あさイチ」という番組に、指揮者の小沢征爾さんが、なぜ指揮をするときに指揮棒を使わないのか…その理由について説明されているというのです。現在、小澤さんは指揮棒を使っておられません。ずいぶん前からのような気もします。しかし、指揮棒を使わない理由ですが、ちょっと拍子抜けするようなものなんです。一番上の動画が、それです。たぶん著作権の問題をクリアしていないので、もうじきカットされると思いますが、もしよろしければご覧ください。

▪︎今日は、大切な昼食会が奈良のとある料亭でありました。お酒も少しはいった昼食会だったので、自宅に戻ると、これまでに溜まった疲れもあり、2時間ばかり昼寝ならぬ夕寝をしてしまいました。そして困ったことに、そのさいに金縛りになってしまいました。どんな感じかというと、横に人がいる気配が濃厚にするのですが、体は動かない…そんな感じです。昨晩は、寝ているあいだにこむら返りを起こしてしまうし。おそらくは疲れが溜まっているので、こうなるのでしょうね。心身ともにもう少し休めてリフレッシュしないといけないですね。もう、若くないしね…。

▪︎ということで、夕食後YouTubeで、小澤征爾さんが指揮をされている動画をじっくり観て・聴いて、心に栄養を与えることにしました。冒頭に書いた「あさイチ」のこととで、にわかに小澤征爾さんのことが気になり始め、iTuneでサイトウ・キネン・オーケストラ、小沢征爾指揮「BEST SELECTION」も調子に乗って購入してしまいました(通勤時に楽しもうと思います…)。2番目の動画は、小沢征爾さんが2008年にベルリンフィルハーモニーを指揮したときのリハーサル風景です。曲は、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」です。冒頭、小澤さんは、ボストンにある野球チーム「レッド・ソックス」のウインドブレーカーを着て練習に到着されます。小澤さんは、ボストン交響楽団の音楽監督でした(1973-2002)。それはともかく、リハーサル風景を、私は何度も見直しました。ゾクゾクっとするものがありました。当時のコンサートマスターである安永徹さんとの、ボーイング(運弓の仕方)に関するやり取りにも注目しました。

▪︎小澤さんのイメージの音楽にするためには、このようなボーイングはどうだろうかと安永さんは提案します。おそらくは、このようなボーイングの方が弾いていると結果として小澤さんのイメージに近づく…という提案なのかなと思います。もちろん、私の推測、邪推にしかすぎまんせんが…。しかし小澤さんはオリジナルなボーイング(チャイコフスキーが指定したてボーイング)に戻してほしいと言います。小澤さんは、インタビューにもこたえています。いいオーケストラというのは、室内楽のように、お互いの音を聴いて反応しあっている…と。また、(体や心の)中で感じたものが音になればよい…ともこたえておられました。このあたり、コンーサトマスターの安永さんとのボーイングのやり取りとも関係しているように思います。音楽を自分の内側から感じること…それを形にしていくのは難しいのです。3番目の動画は、本番の演奏です。

▪︎また、ふと思い立つことがあり、いろいろ調べてみました。YouTubeで学生オケ時代にお世話になった湯浅卓雄先生のインタビュー動画をみつけることができました。湯浅先生とは9歳違い。学生時代に指揮をしていただいたときは、まだ30過ぎのアニキという感じでした。この動画を視ると、髪が白くなっておられることをのぞいて、若いときの雰囲気と基本的には同じよに思います。お若い。先生と最後にお会いしたのは、大阪の天王寺動物園でした。私は結婚して子供がおり、家族3人で動物園に遊びに来ていたのですが、湯浅先生も家族連れで遊びに来られていたのでした。お互いに笑ってすれ違いました。なんだか、思い出すとおかしいですね。ちょっと立ち止まってお話しをさせてもらうとよかったのに…。関西のプロのオケや市民オケの指揮も時々されているということなので、できれば先生にお会いしたものです。

中島省三さんの「じじい二人の板絵展」

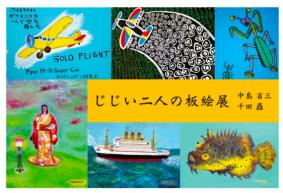

▪︎昨日は、第35回「北船路野菜市」でしたが、そこに自転車に乗った旧知の男性があらわれました。映像作家の中島省三さんです。中島さんとは、私が滋賀県庁職員で、琵琶湖博物館開設準備室にいたときからのおつきあいです。中島さんは、高度経済成長とともに琵琶湖の環境が破壊されていく過程を、ずっと映像に撮り続けてこられました。くわしくは、こちらの「中島省三フォトギャラリー」をご覧ください。

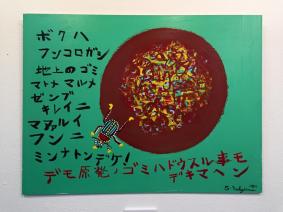

▪︎中島さんとは、商店街のアーケードの下で立ち話をしました。私の方から、すぐにお尋ねしたのは、私たちが「野菜市」をしているすぐそばにある、「ギャラリーオー」さんでご友人と個展をされていることについてです。昨日、野菜市に向かうさいに、「ギャラリーオー」の前を通ったのですが、すごく魅力的な絵が飾ってありました。アクリル絵具で描いたカメラの「Leica Ⅲ f」です。そこには、「ボクの好きなバルナック、ライカフィルムカメラ」と書いてあり、近寄ってサインをみると「S.Nakajima」と書いてありました。「あれっ…」と思って、確かめてみると、「じじい二人の板絵展」という個展でした。「S.Nakajima」は、やはり中島省三さんのサインでした。ということで、立ち話の最初に、私のほうからいろいろお尋ねしたのでした。

▪︎なにか、楽しいです。おちゃめです。板にアクリル絵具で描いているのだそうです。しかし、そのような雰囲気のなかにも、琵琶湖の環境問題をテーマにされてきた映像作家の中島さんならではの思いを込めておられることがわかります。「じじい二人の板絵展」。中島さんと私とは18歳違い。現在74歳になられました。とてもお元気です。

▪︎なにか、楽しいです。おちゃめです。板にアクリル絵具で描いているのだそうです。しかし、そのような雰囲気のなかにも、琵琶湖の環境問題をテーマにされてきた映像作家の中島さんならではの思いを込めておられることがわかります。「じじい二人の板絵展」。中島さんと私とは18歳違い。現在74歳になられました。とてもお元気です。

▪︎トップの写真ですが、中島省三さんとのツーショットの写真です。私、笑っていますが、まぶたの感じ等からは、かなり疲れが溜まっているようにも感じます。いけません。

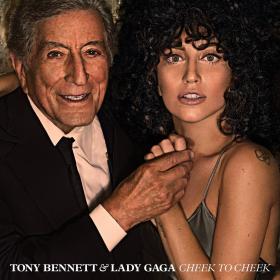

Tony Bennett, Lady Gaga : Cheek to Cheek

▪︎昨日、レディー・ガガが、第87回米アカデミー賞授賞式で、今年、公開50周年を迎えた映画「サウンド・オブ・ミュージック」と主演女優であるジュリー・アンドリュースを賞賛する、トリビュート・パフォーマンスとして、映画「サウンド・オブ・ミュージック」のメドレーを歌ったことを投稿しました。レディー・ガガの歌唱力にびっくりしました。ということで、にわかにレディー・ガガに関心が湧いてきました。ちょっと調べると、レディー・ガガは、あのトニー・ベネットともコラボしてアルバムを作っていたのですね。とっても評判になったいたようですが、私はな〜んにも知りませんでした。恥ずかしながら、私のばあい、まあ、こんなものでしょうかね。

▪︎昨日、レディー・ガガが、第87回米アカデミー賞授賞式で、今年、公開50周年を迎えた映画「サウンド・オブ・ミュージック」と主演女優であるジュリー・アンドリュースを賞賛する、トリビュート・パフォーマンスとして、映画「サウンド・オブ・ミュージック」のメドレーを歌ったことを投稿しました。レディー・ガガの歌唱力にびっくりしました。ということで、にわかにレディー・ガガに関心が湧いてきました。ちょっと調べると、レディー・ガガは、あのトニー・ベネットともコラボしてアルバムを作っていたのですね。とっても評判になったいたようですが、私はな〜んにも知りませんでした。恥ずかしながら、私のばあい、まあ、こんなものでしょうかね。

▪︎コラボして制作したアルバムは、「Cheek to Cheek」といいます。さっそく、iTuneで購入してしまいました。ジャズの名曲を2人が歌ったアルバムです。2人のコラボがどうして生まれたのか、そのあたりのことはこの記事に書かれています。記事を信頼するかぎりでは、2011年のチャリティコンサートで2人は出会いから交流が始まったようです。

1. Anything Goes

2. Cheek To Cheek

3. Don’t Wait Too Long

4. I Can’t Give You Anything But Love

5. Nature Boy

6. Goody Goody

7. Ev’ry Time We Say Goodbye

8. Firefly

9. I Won’t Dance

10. They All Laughed

11. Lush Life

12. Sophisticated Lady

13. Let’s Face The Music And Dance

14. But Beautiful

15. It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)

▪︎YouTubeにも素敵な動画がアップされているので、そちらもご覧ください。レディー・ガガは、こんなふうにジャズも歌えるのですね。

Anything Goes

But Beautiful

It Don’t Mean A Thing

▪︎こちらをクリックすると、アルバム「Cheek to Cheek」のなかから、複数の曲の動画を観ることができるようです。

Sound Of Music - Lady Gaga - OSCAR Performance 2015

▪︎今日、自宅で仕事をしていますが疲れ切ってしまい、facebookをのぞいたところ、お「友達」の 豊田令枝さんがアップされている記事が目が留まりました。「Sound of Music」とあったからです。

▪︎私は、子どもの頃から、ジュリー・アンドリュースの「サウンド・オブ・ミュージック」がとっても大好きです。映画は、テレビ放映やDVDで何度も何度も繰り返し観てきました。しかし、豊田さんが投稿された動画で歌っているのは、レディー・ガガでした。第87回米アカデミー賞授賞式です。今年、公開50周年を迎えた映画「サウンド・オブ・ミュージック」と主演女優であるジュリー・アンドリュースを賞賛する、トリビュート・パフォーマンスとして歌っていたのでした。レディー・ガガ、素晴らしい歌唱力です。驚きました。

▪︎私自身は、レディー・ガガといっても名前ぐらいしか知りませんでした。奇抜なファッションのミュージシャンという印象が強かったので、これまでのレディー・ガガとはまったく異なるパフォーマンスに驚きました。もちろん、歌い終わったあとは、スタンディングオベーションです。そして、ジュリー・アンドリュースが登場するのです。今年で80歳になるわけですが、とてもそんなふうにはみえませんね。会場はさらに盛り上がりました。素晴らしい!! レディ・ガガってすごいな〜。

▪︎レディー・ガガ自身も、感極まったようですね。

記録映画「鳥の道を越えて」

▪︎朝日新聞には「ひと」という欄があります。15日は、「ふるさとの鳥猟文化を記録する映画を撮った」今井友樹さんが紹介されていました。今井さんの故郷は、岐阜県の東白川村です。東白川村のある東濃地域(岐阜県の東の地域)では、鳥の群れをおとりで呼び寄せる「カスミ網猟」が古くから伝わっています。もちろん、現在では違法です。今井さんは、消えてしまった「カスミ網猟」に関する記録映画「鳥の道を超えて」を撮りました。その作品が、昨年のキネマ旬報ベストテンの文化映画作品賞に選ばれたようです。

▪︎私も、年に数回、岐阜県の東濃地方に行きます。私のばあいは、中津川市です。この土地の人たちからは、しばしば鳥猟の事を聞いてきました。そういうこともあって、今日の「ひと」の記事を読んでちょっと興奮しました。記事のなかに、「風土に根付いた庶民の生活文化を記録することが、日本の未来につながると確信した」とありました。その通りだとおもいます。この記録映画「鳥の道を超えて」、どこかで観ることができればいいなと思います。

【追記】関連情報です。

北陸地方における鳥猟文化の変遷に関する研究

農、漁、猟- 生活者にとっての本業とは何か? 水田漁撈とカモ猟からみる生業と自然の関係

しばらく更新できませんでした…

▪︎ブログの更新、しばらくお休みしていました。いろいろ、盛りだくさんで、精神的にも疲れてしまい、更新する気力が湧いてきませんでした。毎日、覗いてくでさっている皆様、申し訳ありませんでした。ちょっと気持ちをハイにするために、「Stand By Me」をアップします。

▪︎今後のエントリーの予定ですが、2月7日・8日に、中津川市にまちづくりのお手伝いに行きました。その時のことも、アップしたいと思います。まだ、完成させていない「本文続きます」のエントリーもありますね…。なかなか厳しいですが、頑張ります。

Johannes Brahms - String Sextet op.18 - 2. Andante, ma moderato

▪︎昨晩、突然、ブラームスの弦楽6重奏曲第1番第2楽章を聞きたくなりました。仕事の片手間で聞きたいので、YouTubeを探したところ、こんな動画がアップされていました。6重奏曲は、バイオリン、ビオラ、チェロ、それぞれ2人づつの編成で演奏します。バイオリンのお1人は、マッシモ・クァルタという方です。私は、お名前を存じあげませんでしたが、イタリアの有名なバイオリニストなのだそうです。1991年度パガニーニ国際コンクールの優勝者でもあります。印象ですが、このイタリアの皆さんのブラームス、なんだか、これまで聞いてきたものとは違って、すごく「うねる」というか「ゆれる」という感じがします。でも、これも新鮮で良いのかな…と思いました。

▪︎ちなみに、この第2楽章は、フランス映画の「恋人たち」 (ルイ・マル監督)で使われているのだそうです。調べてみました。すると、この映画で使われた曲のばあい、チェロはあのカザルスが演奏しているというではありませんか。カザルスは、チェロの現代的奏法を確立した巨匠です。以下は、「恋人たち」の動画です。こちらの第2楽章は、私がこれまで聞いてきた「がっしり」した「力強い」演奏でした。動画は貼り付けませんが、リンクだけでも。

http://youtu.be/BgSJDuyrvWI

▪︎さらに調べてみると、この映画のストーリーは、以下の通り。「夫に不満をもつ若き人妻が、ふと知り合った若者と情熱の一夜をすごし、夫も家もすてて若者とともに去る」というものなのだそうです。映画を観ていないので、ストーリーだけだと「なんだかな〜…」という展開です。個人的には、第2楽章のイメージと、映画のストーリーのあいだにはギャップがありすぎます(笑)。数珠繋ぎ的に調べてみました。ルイ・マル監督は、あの「死刑台のエレベーター」の監督なのだそうです。これは、この監督のデビュー作です。こちらは、ジャズ・トランペッターのマイルス・デイビスの即興演奏で、大変有名です。マイルス・デイビスのことと、映画の題名ぐらいは私でもわかるぐらい有名です。ちなみに、こちらの映画もヒロイン(社長夫人)の夫(社長)は、彼女の不倫相手(社員)から殺されてしまうのです。これはひどく単純化したストーリーで、実際には、もっと複雑です。

「死刑台のエレベーター」動画http://youtu.be/upO75002b9k

ルイ・マルの解説http://www.ppmz.com/essays/katsusha/katsusha_008.htm

▪︎これらの映画は、みんな、私が生まれた頃の映画です。断片的な知識としては知っていますが、この時代の映画を丹念にみたことはありません。こうやってみると、学生の皆さんに偉そうにいえる立場でもないわけです。しかし、私は自分がいろいろ知らないことについて、どこか自分のなかにちょっと困ったことだな…という恥じらいの気持ちがあります。もっと知りたい、あるいは勉強したいという気持ちも強くあります。なんのためか。それは、単に知りたいから。知ることで、世界が拡がるから。わくわくするから。「それが何の得になるのか? 」。「それは、わかりません。それぞれの人ごとに…」というしかありません。でも、よくわからない事柄を「もっと知りたい…」という気持ちが、自分の中から湧き出てくることは、人が生きていくうえでとても大切なことなのではないかと思うのです。最後の部分、知り合いの学生の皆さんに向けて書いています。

【追記】▪︎以下は、IsraeliChambrProject によるブラームスの弦楽6重奏曲第1番の演奏です。全曲です。第2楽章は16分45秒あたりから始まります。こちらの重厚でがっしりした演奏の方が、私としてはしっくりきますね。じつに素晴らしい。

Israeli Chamber Project

大風邪をひいてしまいました。

▪︎1つ前は、「鳥越皓之先生の最終講義」についてのエントリーでした。有名な方ですし、現在は日本社会学会会長ですから、どんな講義をされたのか知りたいという方もおられるでしょうね。かつての真面目な教え子として、きちんと録音をしましたし、ノートもとりました。それをもとに、エントリーしようと思っていたのですが、どういうわけか日曜日から体調を崩し始め、月曜日には発熱、39℃まで熱が出てしまいました。無理をしたせい…ではありませんよ。水曜日には、やっと熱もひいたのですが、こんどは咳と鼻水がとまりません。困りました…。ということで、一つ前のエントリーを完成させるために、もうすこし時間をください。

▪︎お知らせだけじゃつまらないので、面白い動画をアップしておきます。奇妙な形の彫刻を回転させて、高速シャッタースピードカメラで撮影することによって、このような動画ができるのだそうです。不思議ですね〜。ここで、こういう動画をみていると、⚪︎⚪︎…⚪︎⚪︎を連想します…てなことを言いたくなりますが、やめておきます。こちらは、もっとすごいです。